1089ブログ

東洋館8室にて開催中の特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」(2023年10月22日まで)は、閉幕まで残りわずかとなりました。

本展をご紹介してきましたリレーブログも6回目、これで最後となります。

最終回は、世界に誇る常盤山文庫の墨跡(禅僧の書)コレクションについてお伝えしたいと思います。

常盤山文庫初代理事長の菅原通濟氏(すがはらみちなり、1894~1981)が蒐集し、長男の2代目理事長菅原壽雄氏(すがはらひさお、1923~2008)がその普及と拡充に尽力された墨跡コレクションは、中国の宋・元時代、日本の鎌倉・室町時代の徳の高い僧侶の書を主とし、国宝2件、重要文化財21件、重要美術品18件を含みます。

なかでも宋元の墨跡は、当時海を渡って学んだ日本の禅僧が、修行の過程で師僧たちから授かり苦難の果てに持ち帰ったものや、帰朝後も続いた交流のなかで送られたものが少なくありません。

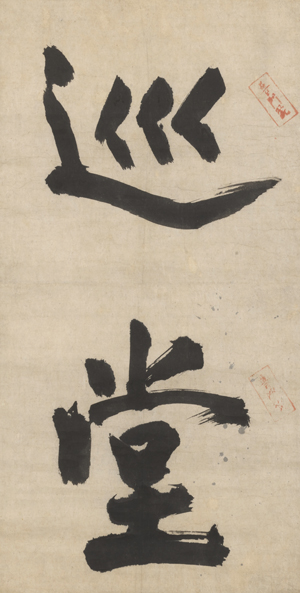

たとえば、コレクションの代表作の一つ「禅院牌字 巡堂」は、東福寺開山として知られる円爾(えんに、1202~1280)が、南宋での修行から帰朝後、博多の承天寺の開堂に際して、師であり南宋禅宗界の重鎮であった無準師範(ぶじゅんしばん、1177~1249)から送られた一群の額字・牌字(扁額・牌の手本用の書)のうちの1件です。現在、京都国立博物館で開催中の特別展「東福寺」(2023年12月3日まで)の出品作品、国宝「禅院額字幷牌字(ぜんいんがくじならびにはいじ)」(東福寺蔵)とともに、かつて東福寺に伝来した由緒をもち、寺外に出る際の控えとして制作されたと思われる精緻な模本が東福寺に伝わります。

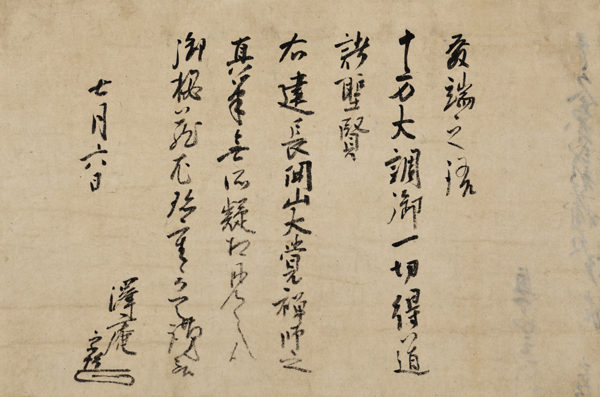

重要文化財 禅院牌字 巡堂(ぜんいんはいじ じゅんどう)

無準師範筆 南宋時代・13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示は終了しました]

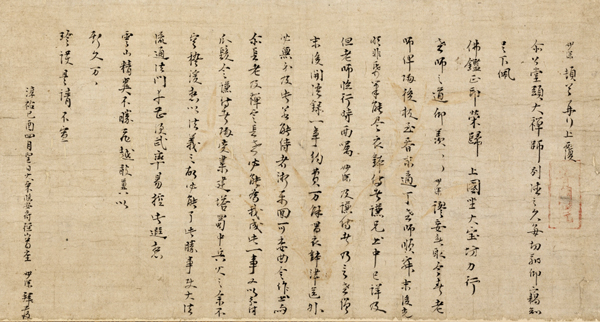

同じく円爾が帰朝後に、同門の中国僧、剣門妙深(けんもんみょうしん、生没年不詳)から送られ、かつて東福寺に伝来した書簡「円爾宛尺牘」は、繊細な筆致で無準師範の訃報と遺言を伝える内容です。

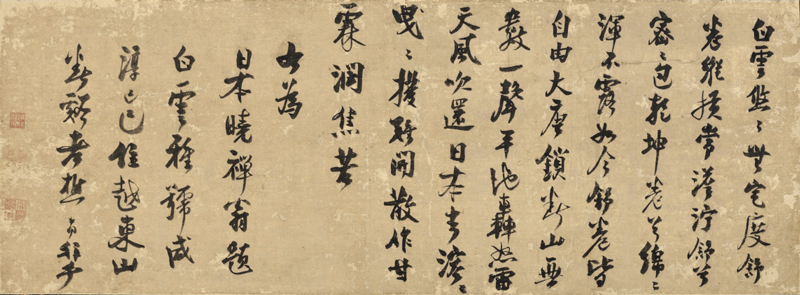

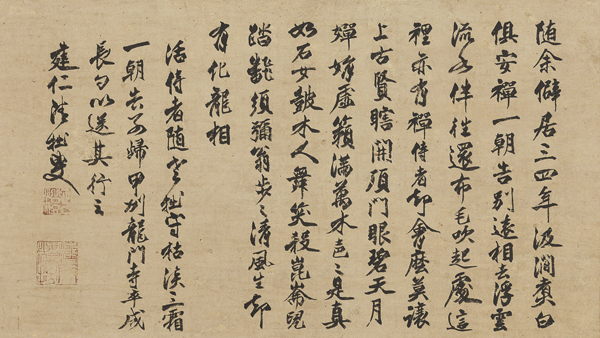

また、「白雲恵暁宛雅号偈」は、円爾の弟子の白雲恵暁(はくうんえぎょう、1228~1297)が南宋での修行中に、無準師範門、つまり法系上の叔父にあたる断谿妙用(だんけいみょうよう、生没年不詳)から授かったものです。雅号(がごう、字(あざな)とも)の「白雲」にちなんだ偈(げ、仏教に関する詩のこと)を躍動感のある筆致で書写し、白雲恵暁が中国でも日本に帰っても、大空に漂う白雲のように自由をもって求道し、迷いの者たちを導くようにと願った内容です。

これらは、南宋・鎌倉時代における日中間の禅宗交流を示す重要な資料として、更には、南宋時代の確かな書としてもたいへん貴重です。

重要文化財 円爾宛尺牘(えんにあてせきとく)

剣門妙深筆 南宋時代・淳祐9年(1249) 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示は終了しました]

重要文化財 白雲恵暁宛雅号偈(はくうんえぎょうあてがごうげ)

断谿妙用筆 南宋時代・咸淳5年(1269) 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示は終了しました]

一方、コレクションには、中国の師僧が渡来して、日本で書写した墨跡もみられます。

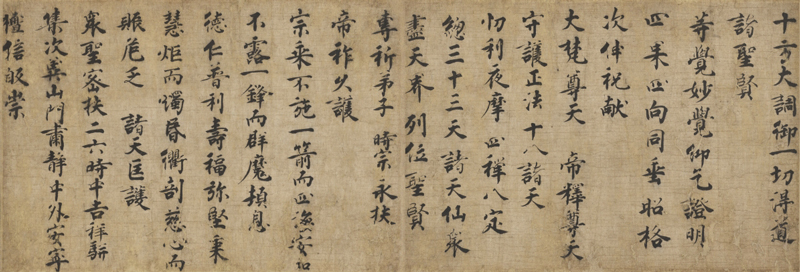

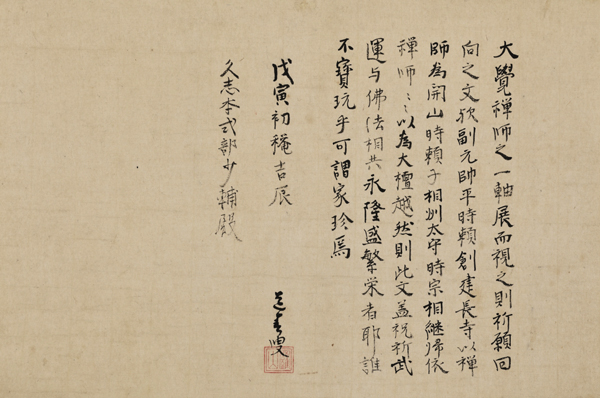

「看経榜断簡」は南宋時代の禅僧、蘭渓道隆(らんけいどうりゅう、1213~1278)の墨跡です。蘭渓道隆は、渡来僧として初めて本格的な禅宗をもたらした人物で、鎌倉時代の寛元4年(1246)に来日し、建長5年(1253)には執権北条時頼(ほうじょうときより、1227~1263)に迎えられて鎌倉の建長寺の開山となるなど、博多・京都・鎌倉の寺院で禅の発揚に尽力しました。

重厚で端整な字姿の本作は、時頼の子、執権北条時宗(ほうじょうときむね、1251~1284)の治世が久しく安寧に続くことを祈願した内容で、法会に際して読む経典名などを堂内に掲示した書の一部とみられます。

重要文化財 看経榜断簡(かんきんぼうだんかん)

蘭渓道隆筆 鎌倉時代・13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示中、2023年10月22日まで]

「看経榜断簡」は江戸時代初期、もと神宮の外宮神官を務める家柄であった久志本家に伝わり、禅僧の沢庵宗彭(たくあんそうほう、1573~1645)と儒学者の林羅山(はやしらざん、1583~1657)が当時書写した添幅が付属します。沢庵宗彭は、本作が「建長開山大覚禅師(蘭渓道隆)」の真筆に疑うところなし、と述べ、林羅山は、北条時頼・時宗が蘭渓道隆に帰依したことや本文の内容について記しています。

コレクションの墨跡には、伝来過程で制作されたこのような付属品が少なからず見られます。作品の来歴を知る重要な資料であるばかりでなく、歴史上著名な人物の手になることもあり、付属品自体が鑑賞の対象とされることもありました。

附 久志本式部少輔宛証状(くしもとしきぶのしょうあてしょうじょう)

沢庵宗彭筆 江戸時代・17世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示中、2023年10月22日まで]

附 久志本式部少輔宛識語(くしもとしきぶのしょうあてしきご)

林羅山筆 江戸時代・寛永15年(1638) 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示中、2023年10月22日まで]

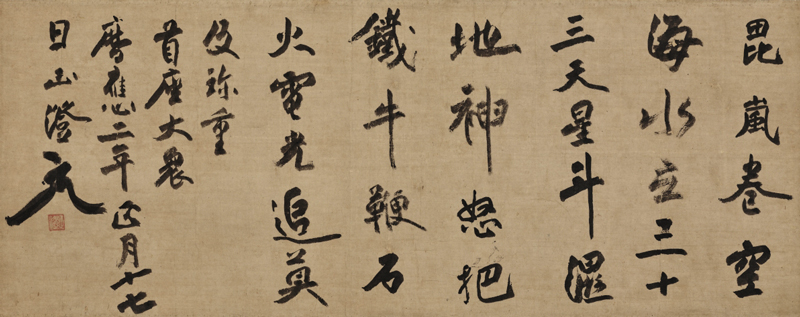

コレクションの代表作「遺偈(棺割の墨跡)」は、渡来僧が日本で生涯を閉じようとした際の末期の書です。筆者は元時代の禅僧、清拙正澄(せいせつしょうちょう、1274~1339)。鎌倉時代の嘉暦元年(1326)に来日し、翌年、建長寺の住持となり、のちに後醍醐天皇(1288~1339)の勅命によって建仁寺、南禅寺の住持を務めました。清拙正澄は暦応2年(1339)正月17日、66歳で没しましたが、本作はまさにその日に書写されました。

「毘嵐空を巻いて海水立つ(世界の初め・終わりに起こるという暴風が空を巻いて吹き荒れ、海の水が立ち上る)」の句から始まり、ときおり線が震えながらも凛とした筆致で書き進め、末2行目の日付でやや筆が乱れますが、末行の法諱「正澄」を毅然とした態度で書写しています。そして最後の花押(かおう)は意に満たなかったのか、再度筆を入れなおし、残す気力を筆墨に込めるかのようにして書き終えています。

同じく清拙正澄の建仁寺住持期の墨跡「活侍者宛餞別偈」が厳しい印象の字姿であるのに対して、本作はどこか穏やかさを覚える字姿であり、最期を迎えた清拙正澄の心境が表れているようにも思われます。

国宝 遺偈(棺割の墨跡)(ゆいげ かんわりのぼくせき)

清拙正澄筆 南北朝時代・暦応2年(1339) 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示中、2023年10月22日まで]

重要美術品 活侍者宛餞別偈(かつじしゃあてせんべつげ)

清拙正澄筆 南北朝時代・14世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示は終了しました]

宋元の墨跡は、日本において禅宗寺院にとどまらず、禅を尊んだ武家や禅の精神に拠りながら発展した茶の湯の世界などでも珍重され、現代まで大切に伝えられてきました。

一方、本場の中国には宋元の墨跡はほとんど遺されていません。その背景には、王朝交代時の戦乱の規模や禅宗寺院を取り巻く環境など、日本との様々な違いが想像されます。

このような貴重で魅力ある作品を数多有する常盤山文庫の墨跡コレクションは、世界屈指と言っても決して過言ではないでしょう。

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2023年10月21日 (土)

現在、平成館企画展示室では特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」(2023年11月19日まで)を開催しております。同じような大きさの円い鏡ばかりが並んでおりますが、そのみどころについて、1089ブログで2回に分けてご紹介したいと思います。

特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」展示会場

「和服」、「和食」、「和室」、「和風」……、「和」は美称として頭に「大」をつけることもあり(「大和」)、「やまと」すなわち日本を指すことばとしてなじみのあるものです。現在当館で開催中の特別展「やまと絵-受け継がれる王朝の美-」のタイトルにある「やまと絵」も、「大和絵」と記されることもあり、中国絵画の主題や様式を反映した「唐絵(からえ)」や「漢画」に対して、日本的な主題や様式を示す絵画に対して用いられてきたものです。

それでは一般の方にはちょっとなじみの薄い「和鏡」とは、一体どういったものでしょうか。

日本において前近代には鏡は銅(青銅)で作られるのが一般的で、顔を写す面とは反対の面(鏡背<きょうはい>)には様々な装飾が施されました。銅鏡は溶かした銅を型(かた)に入れて作る鋳物(いもの)なので、型に表した文様(もんよう)を鋳出(いだ)して装飾することがよく行われました。中国・漢の時代には幾何学的な文様や観念的な神仙世界の文様が好まれましたが、唐の時代になると、鳥や花といったモチーフが大きく生き生きと鏡背に表されるようになりました。和鏡のルーツはこの唐代の鏡(唐鏡<とうきょう>)に求められます。

唐の鏡は飛鳥から奈良時代に、遣唐使によって日本にもたらされました。奈良にある興福寺の中金堂の地下から発見された瑞花双鳳八花鏡(ずいかそうほうはっかきょう)は唐鏡と考えられるもので、中央にある鈕(ちゅう 紐などを通すためのつまみ)を挟んで左右に鳳凰(ほうおう)が向き合って表され、上下には中国風の花文様が配置されています。

他にも瑞雲双鸞八花鏡(ずいうんそうらんはっかきょう)のように、鈕の左右に鸞(らん)という想像上の鳥が向き合って表され、上下に雲、界圏(かいけん)と呼ばれる円い線の外側(外区)に雲や蝶が配置された鏡もあります。こちらは日本で唐鏡を型にとって作られた(これを「踏み返し」といいます)鏡のようで、コピーを繰り返した画像のように文様がぼやけてきているのが特徴です。

こうした唐代の鏡やこれを模倣した鏡(唐式鏡<とうしききょう>)が和鏡の遠いご先祖様に当たるといえます。

奈良市興福寺中金堂須弥壇下出土 中国・唐時代・8世紀(E-14255)

(本館1室にて2023年10月31日から12月3日まで展示)

兵庫県宍粟市山崎町金谷出土 奈良時代・8世紀 柴尾清平氏寄贈(E-14306)

(本館1室にて展示中。2023年10月29日まで)

平安時代になると、踏み返しから脱却し、唐鏡をお手本にした鏡が日本で作られるようになります。平安時代に主流となる瑞花双鳳八稜鏡(ずいかそうほうはちりょうきょう)は、鈕の左右に向かい合う鳳凰、上下に中国風の花文様(瑞花)が表され、外区には花唐草(はなからくさ)の文様がめぐっています。これは基本的には先に見た瑞花双鳳八花鏡と瑞雲双鸞八花鏡の構成を踏襲していますが、中国に例がなく、唐鏡を元にしてこれを翻案し、日本で創出されたと考えられます。

重要文化財 瑞花双鳳八稜鏡

平安時代・11~12世紀(E-19934)

(展示の予定はありません)

また、907年に唐が滅んだ後、五代十国の興亡を経て、960年に強大な帝国を築いた宋の時代に作られ、民間の貿易船などによってもたらされた鏡(宋鏡<そうきょう>)も和鏡のご先祖様に当たります。

これら宋鏡の特徴は、鏡胎(きょうたい)が薄く作られていることや内区と外区を分ける界圏がないこと、鈕がとても小さく文様などが表されないところにあります。中国からもたらされた京都・清凉寺(せいりょうじ)の本尊・釈迦如来立像(しゃかにょらいりゅうぞう)の胎内に納められていた鏡や獅子唐草文六花鏡(ししからくさもんろっかきょう)はそうした特徴を備えた作例です。

獅子唐草文六花鏡

宋時代・10~13世紀 中国(TE-81)

(展示の予定はありません)

これら唐鏡には見られない特色も和鏡に反映されており、唐鏡と宋鏡をルーツに、平安時代・11世紀後半頃に、和鏡が成立したと考えられるのです。

つまり、和鏡は、中国の鏡が年月をかけて、日本風にアレンジされたものということができます。そしてその主題も、中国の鏡やこれを模倣した鏡に見られたような瑞花や鳳凰といった空想上の存在から、秋草や松、鶴や雀といった身近に存在する植物や鳥へと移っていったのです。

今回特集して展示している、山形県鶴岡市の羽黒山(はぐろさん)にある出羽三山神社(でわさんざんじんじゃ)の御手洗池(みたらしいけ)から出土したいわゆる「羽黒鏡(はぐろきょう)」は、そうした和鏡の極致を示すものとしてよく知られています。

例えばその中の一つである菊楓蝶鳥鏡(きくかえでちょうとりきょう)では、鈕を挟んで植物文と鳥がそれぞれ向かい合い、界圏で内区と外区が分かれる構図は維持しながらも、植物は菊に、鳥は雀のような小鳥に替わっています。蝶が外区に留まっているのも唐鏡の要素を色濃く残している点で興味深い作例です。

同じ主題で他の作例も見てみましょう。菊枝双鳥鏡(きくえだそうちょうきょう)では、同じく界圏を残す形式ながら、界圏を無視して菊花が勢いよく伸びていき、鳥は向かい合うのではなく、並ぶように飛んでいます。ここでは既に唐鏡の構図が完全に崩れているのがわかります。

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15432)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15420)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

また、界圏がなく、鈕の小さい宋鏡の系譜に位置づけられる菊枝双鳥鏡(きくえだそうちょうきょう)では、文様的な構成を脱却し、一幅の絵画のように菊と小鳥が表されています。このような構図の自由さも和鏡の魅力の一つです。こうした絵画的な構図は同時代の他の工芸品にも見られるもので、当時のやまと絵はもちろん、これに影響を与えた中国・宋代の絵画の様式を受け継いでいると考えられます。

菊枝双鳥鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15395)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

「和」というと、純粋に日本で創造されたように思われがちですが、中国の先進的な文化を受容し、それを基礎にして作り上げられたのが和鏡の形状であり、鏡背文様の構図であるといえます。とはいえ、和鏡の文様に感じられる心和むような安堵感や自由な構図には、自然の豊かな東方の島国で育まれてきた日本人の好みが深く刻み込まれているのではないでしょうか。

次回は羽黒鏡にみる和の文様についてご紹介したいと思います。

第2回「和鏡の文様を愉しむ」へ移動する

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2023年10月17日 (火)

秋になると、当館の正面玄関前で、紫と白の萩の花がお客様をお迎えします。

正面玄関前に咲く萩(2023年10月5日現在)

この萩は「秋の七草」の1つです。

春の七草ほど知られていないかもしれませんが、じつは万葉歌人である山上憶良が和歌で詠った奈良時代から、日本人は秋草を愛好してきました。

春の七草は食べられますが、秋の七草は食べることはできません。その代わり、その花を楽しんできました。なんとも風流ですね。

ただ、自然に咲く花を愛でたばかりではなく、蒔絵や陶磁の器、鏡などの金工細工、着物に施された刺繡や織物などにも、平安時代の昔から江戸時代にいたる長い歴史の中で、秋草の模様が表されてきました。

秋草蝶鳥鏡(あきくさちょうとりきょう)

東京都八王子市中山 白山神社経塚出土 平安時代・12世紀

平安時代の銅鏡に装飾された模様です。「尾花」と称された薄や萩、菊、藤袴などが咲く秋の野に、蝶と鳥が飛び交っています。

秋草蒔絵見台(あきくさまきえけんだい)

安土桃山~江戸時代・16~17世紀

安土桃山時代に流行した高台寺蒔絵では、菊、萩、桔梗といった秋草模様が特に好まれました。

鼠志野秋草図額皿(ねずみしのあきくさずがくさら)

美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀

志野焼の特徴である鼠色の地に、白く藤袴らしき秋草が浮かびあがります。

工芸品それぞれの表現を見くらべてみても、さまざまなデザインがあって面白いですね。

本館14室で行われている特集「日本の伝統模様「秋草」」(10月11日(水)~2023年11月19日(日))では、これら日本の工芸品に表された秋草の模様を秋の七草を中心に紹介しています。

日本の模様は、中国から影響をうけたものが多く、中国の模様は基本的に吉祥模様です。生活を彩る模様には、幸せを願い、身を守る役割がありますから、吉祥模様が多いのは当たり前ですね。

ところが、秋草模様にはほとんど、吉祥の意味はありません。それなのに、どうして日本人は秋草模様を愛好し続けたのでしょう?

その秘密を、本特集でご紹介しています。

皆さんもご存じの清少納言や兼好法師がつぶやいていますよ。

本館14室で無料配布しているパンフレット(オールカラーA4・全4ページ)を見ながら、その秘密を探ってみませんか?

また、本館14室での展示のほかにも、当館ではこの秋の時期に、さまざまな展示室で秋草模様の工芸品を展示しています。

小袖 白綾地秋草模様(こそで しろあやじあきくさもよう)

尾形光琳筆 江戸時代・18世紀

本館2階10室「浮世絵と衣装―江戸(衣装)」で展示している尾形光琳直筆の通称〈冬木小袖〉。桔梗・薄・萩・菊などが描かれています。

展示期間:2023年10月3日(火)~2023年12月3日(日)

当館のどこで秋草模様が展示されているかも、本館14室の特集「日本の伝統模様「秋草」」でご案内しています。

私たちの祖先が愛でてきた秋草、庭に咲く花とともに、博物館に咲く工芸品の秋草を探し歩いてみてはいかがでしょうか。

本館14室の展示風景

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長) at 2023年10月12日 (木)

東京国立博物館では、「横尾忠則 寒山百得」展が12月3日まで開催中です。

トーハクで横尾忠則展?とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

中国・唐の時代に生きた、「寒山」と「拾得」という伝説的なふたりの詩僧が、横尾さんと当館との御縁を繋いでくれたといえます。

表慶館外観

当館では、寒山拾得を画題とした作品を多く所蔵しており、本館特別1室にて11月5日まで開催中の特集「東京国立博物館の寒山拾得図―伝説の風狂僧への憧れ―」では、前後期合わせて18件の作品を展示しています。(10月11日からは後期展示となりました。)

寒山拾得についての詳しい説明は、植松研究員の1089ブログ「東京国立博物館の寒山拾得図」をご覧ください。

寒山拾得は、その常識にとらわれない生きざまや反骨精神から、特に禅宗の世界で尊敬されるようになり、東アジアにおいて人気の画題となりました。

森鷗外や芥川龍之介など、近代文学にも取り上げられていますので、小説をご存知の方も多いかもしれません。

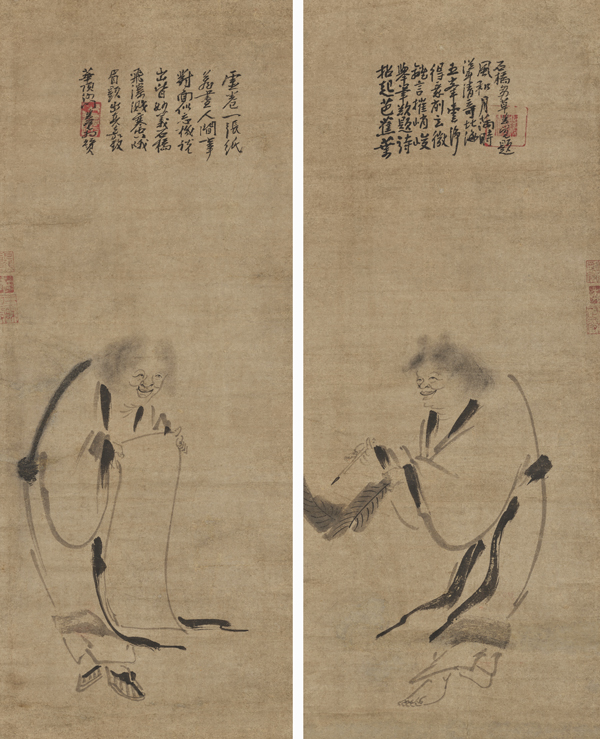

重要文化財 寒山拾得図

伝顔輝筆 中国 元時代・14世紀 東京国立博物館蔵

11月5日(日)まで、本館特別1室にて展示

しかし日本では近代以降、画題に取り上げられることが少なくなりました。時代の流れもあるのかもしれません。

そうして、一度は途絶えてしまったかのように見えた寒山拾得の系譜を、現代に繋ぎ合わせたのが、いまを生きる横尾さんだったというわけです。

そのため、「横尾忠則 寒山百得」展は、ぜひとも特集「東京国立博物館の寒山拾得図―伝説の風狂僧への憧れ―」とあわせてご覧いただきたいと思います。(特集は会期が11月5日までと、横尾展よりも少し短めです。)

特集では、水墨で瑞々しく描かれた楽し気な寒山拾得たちが、「横尾忠則 寒山百得」展では明るい色調を帯びて、いとも軽々と常識を超えて世を楽しんでゆきます。

過去の作品は、決して過去だけのものではなく、現代にも呼応して生き続けていること、歴史は地続きであることを、特集と横尾展を通して、改めて感じ取ることができます。

と、つい小難しく考えてしまう癖があるのですが、そんな小さなことはどうでもいいよと笑い飛ばしてくれるような、ふっと力を抜いて楽しめる展覧会、それが「横尾忠則 寒山百得」展です。

特集「東京国立博物館の寒山拾得図」展示風景

「横尾忠則 寒山百得」展 展示風景

「横尾忠則 寒山百得」展 展示風景

多種多様な寒山拾得と出会えます。

会場内は写真撮影も可能です!

横尾展グッズも素通りできないほど充実していますので、展覧会とあわせてお楽しみください!

横尾展グッズコーナー(充実!)

フラットトート(全4色)3,630円(税込)

生地がしっかりしていて、内ポケットもあってとても使いやすいです。

ちなみに、私が黒地に青のトートを持っていたら、それを見た子どもが「お菓子!」と言いました。

さまざまな楽しいかたちが、お菓子に見えたのかもしれません。きっと横尾先生も、笑って許してくださる、はず…!

カテゴリ:特集・特別公開、絵画、「横尾忠則 寒山百得」展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2023年10月11日 (水)

東洋館8室で開催中の特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」(2023年10月22日まで)。今回は、現在展示中の重要文化財「拾得図」について解説したいと思います。

展示風景写真中央

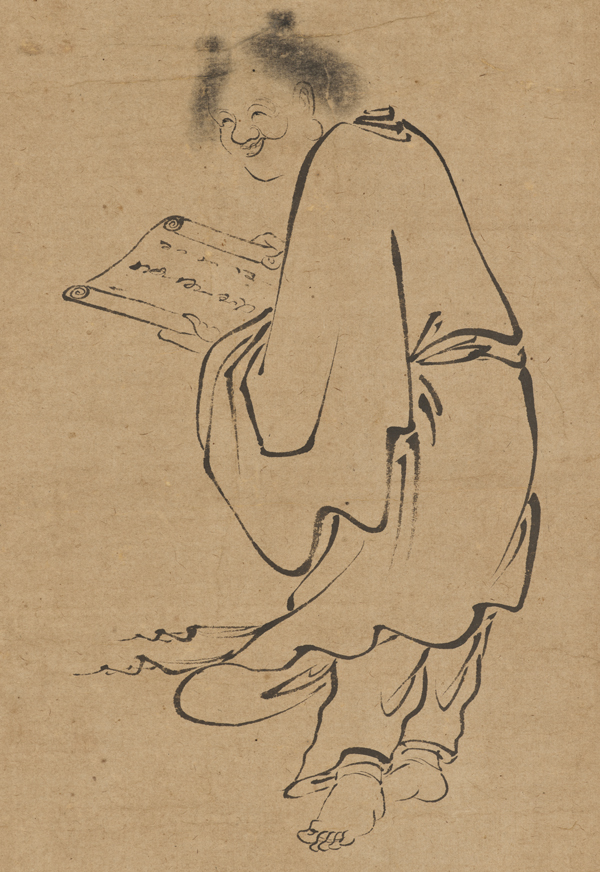

重要文化財 拾得図(じっとくず)

虎巌浄伏賛 元時代・13~14世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示中、10月22日まで]

この「拾得図」は、南宋時代末から元時代初頭に活躍した禅僧・虎巌浄伏(こがんじょうふく/1303年没)の賛を伴う作品です。同じく虎巌の賛を伴う静嘉堂文庫美術館所蔵の「寒山図」と対幅をなしていたことが知られます。

寒山と拾得は、中国唐時代に天台山(てんだいさん)に住んだといわれる伝説的人物で、自由で何ものにも捉われない風狂な姿が禅林(ぜんりん)で好まれ、盛んに絵画化されました。寒山は「寒山詩(かんざんし)」と呼ばれる漢詩を作ったことから経巻を持つ姿で、拾得は寺の掃除を行っていたことから箒(ほうき)を持つ姿で表されるのが通例です。

拾得図 全図

本作では、無背景の画面に、経巻を両手で広げ、やや腰を曲げて裸足で立つ拾得の姿が軽妙な筆致で表されています。

あれ? 経巻を持っているのは寒山じゃなかったっけ?

そう思った方もいるかもしれません。実は、本作と対になる静嘉堂本では「筆」を持つ姿で表されることから、まさに詩を書こうとしている寒山に同定され、となると経巻を持つこちらの人物がやはり拾得だと判断されるのです。いずれにせよ、半円形の目で奇怪な笑みを浮かべるその表情は、拾得の超俗性をよく体現しているといえるでしょう。

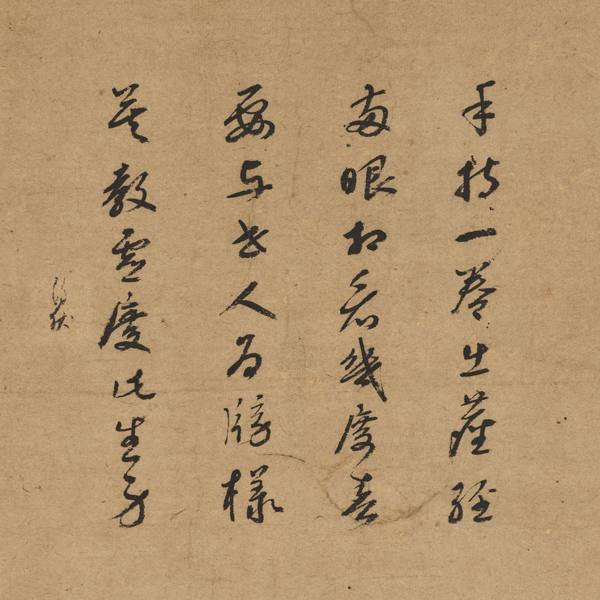

画面の上部には画賛(がさん。絵に寄せる言葉)が書かれています。

拾得図 画賛

少し難しい語句も含まれますが、ちょっと読んでみましょう。

手持一巻出塵経

両眼相看幾度春

要与世人為牓様

莫教虚度此生身

手に持すは一巻の出塵の経

両眼で相看る幾度かの春

世人のために牓様と為さんと要せば

虚しく此の生身を度せしむること莫れ

これに主語を補って現代語訳すると、次のような意味になるでしょうか。

【句意】

(拾得が)手に持っているのは、汚れた塵を払う一巻の経典(寒山詩か)。(彼が)両眼で見つめるのは(この経典のように清らかな)繰り返す春の情景である。(この賛を読むあなたが)世の人のために模範となろうとするのであれば、(ここに描かれた拾得の)この(幻影の反語としての)生身に対して、無駄に済度(さいど。悟りに導くこと)させるようなことはしないことだ(すでに拾得は脱俗の境地に到達しているのであるから)。

賛者の虎巌浄伏は、杭州の径山(きんざん)に住した高僧で、門下に月江正印(げっこうしょういん)や明極楚俊(みんきそしゅん)といった俊英を輩出したことでも知られています。虎巌の筆跡は他に残されていないことからしても、本作はその貴重な遺墨といえるでしょう。

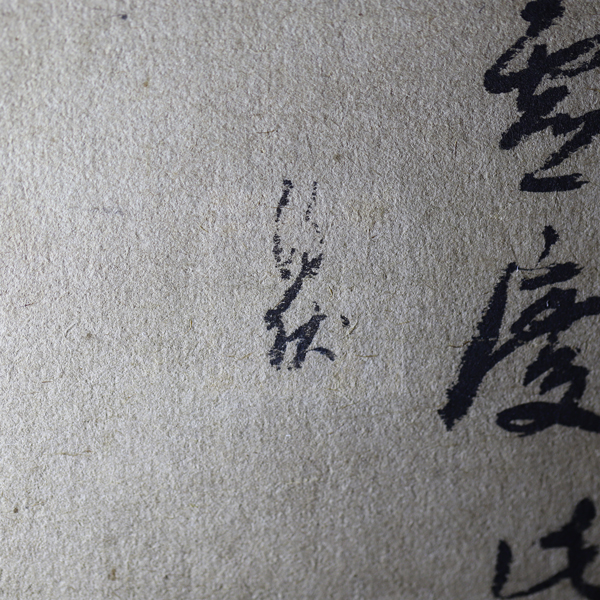

ちなみに賛の末尾には「浄伏」の署名がありますが、子細に見れば、署名部分の周囲に2.2センチ四方の印章跡が確認できます。斜光撮影した画像をよ~く見てみると、うっすらと四角い跡が見えてくるはずです。摩滅のため印文は不明ですが、おそらくは静嘉堂本と同じ朱文重郭方印であったと思われます。

拾得図 印章跡(斜光撮影)

さて、改めて本作の図様表現を確認すると、衣文を表す描線は起伏に富んだ筆線が用いられ、とりわけ裾や腰帯は右から左へと風になびいてリズミカルに翻っています。対して面部や肉身部は鋭い細線で表されており、略筆でありながらもその像容把握は的確です。

拾得図 全身

また、毛髪は筆をこすりつけるような擦筆が用いられ、拾得の怪異な容貌が強調されています。こうした表現は、伝因陀羅筆「寒山拾得図」(東京国立博物館蔵)などにも見られるものであり、南宋時代末から元時代初期の禅宗人物画の特質をよく示しているといえます。

重要美術品 寒山拾得図(かんざんじっとくず)

伝因陀羅筆、慈覚賛 元時代・14世紀 東京国立博物館蔵

[特集「東京国立博物館の寒山拾得図―伝説の風狂僧への憧れ―」(本館特別1室 10月11日から11月5日まで)にて展示]

さらに注目されるのは、拾得を描く軽やかな描線と、虎巌の賛の流麗な草書体とが見事に照応していることでしょう。とりわけ、小気味良く反転する衣文描写と賛の書体は、明らかに呼応関係にあるといえます。このことは、書画の一致が目指された同時代の作例とも軌を一にしています。

加えて本作では、毛髪を除く図様全体はやや水気を含んだ墨線で描き表すのに対し、瞳部分のみ、黒々とした濃墨を点じていることが見て取れます。こうした表現は、賛にある「両眼相看」の詩句とも対応するだけに興味深いといえるでしょう。

拾得図 面部

本作を描いた画家は不明ですが、このような詩書画の一体性を考慮するならば、賛者虎巌とも親しく接することのできた、禅余画僧(余技として絵を描く禅僧)の手による可能性が考えられるかもしれません。本作は、禅林における道釈人物画の展開をうかがう上でも貴重な作例といえるでしょう。

今回ご紹介した作品と関連して、当館では、表慶館で「横尾忠則 寒山百得」展(12月3日まで)、本館特別1室で特集「東京国立博物館の寒山拾得図―伝説の風狂僧への憧れ―」(11月5日まで)も開催中です。ぜひ、本特集とあわせてご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 高橋真作(特別展室) at 2023年09月28日 (木)