1089ブログ

夏休みもあとわずか。地域によっては新学期が始まっているところもあるかもしれませんが、宿題や自由研究も大詰めのお子さんたちもいるのではないでしょうか。

トーハクの夏休み恒例企画・親と子のギャラリーでは、「仏像のみかた 鎌倉時代編」(8月31日(日)まで、本館11・14室)を開催中ですが、8月23日(土)に、展示に関連した講演会が開催されました。

題して、「夏休みの宿題-わたしの仏像自由研究-」。

今回は、3月まで当館に在籍し、川岸瀬里研究員(教育普及室)とともに展示を企画した浅見龍介研究員(京都国立博物館)に加え、奈良県生駒市の小学5年生・飯島可琳さん(生駒市子ども学芸員第1号)を迎えての講演会となりました。

小学校1年生の頃、近鉄奈良駅前に建つ行基菩薩像に興味を持ち、仏像めぐりを始めたという可琳さんは、毎月「仏女新聞」をオンライン発行しています。

講演会は、可琳さんが身近にある奈良の仏像を例にその見方・楽しみ方を提案し、浅見研究員が親と子のギャラリーで展示中の仏像を例に補足説明をする展開で始まりました。

(左)仏像は難しくありません!

(右)「仏像を飾るもの」について展示中の仏像を例に浅見研究員が解説。

可琳さんがおすすめする仏像の見方のポイントは5つ。

1.表情を見る

2.いろいろな角度から見る

3.仏像を飾るものを見る

4.時代背景を知る

ここまででちょっと難しいな…と感じるときは、

5.動物を探そう!

とのこと。

確かに動物なら親しみやすいですね。

可琳さんは、獅子像を例に、平安時代の像は「気をつけ!のポーズできっちり」していて、鎌倉時代の像は「足を踏んばり、力強さ」を感じると、自身で気づいたポイントを挙げました。

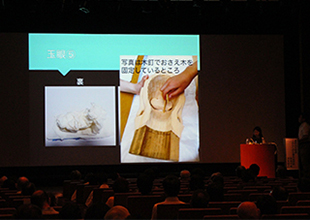

また、おすすめの仏像紹介や、鎌倉時代以降に一般化した「玉眼」の技法についても、その手法を紙で再現した模型の写真を交えて紹介したり、時代別の説明では「白鳳時代(飛鳥時代後期)の仏像は、日本らしい仏像へと変化する重要なステップと考え、これをもう少しよく見る必要があるのでは?」という自説をとなえるなど、大人顔負けのプレゼンテーションを行いました。

(左)玉眼の技法についての解説も。

(右)手書きイラストも交えた自作のスライドで堂々と発表しています。

最後は、浅見研究員から可琳さんにインタビューのコーナー。

可琳さんは今までに100カ寺、2000体以上の仏像を見ているそうです。同じお寺に何度も足を運ぶことも。

将来は仏像関係の仕事に就きたいとの夢も聞かせてくれました。

最近は入門書なども数多く出版されていますが、まずは自分の目で、実物を楽しんで見ること。

そこで気になったところは、何回も繰り返し見ることで、自分なりの発見があるかもしれません。

親と子のギャラリー「仏像のみかた 鎌倉時代編」の展示室では「仏女新聞」ならぬ「トーハク新聞」と銘打った新聞形のワークシートを配布しています。 展示室で仏像を見て気づいたことなどを書き込んでみてください。きっと自分なりの、仏像の楽しみ方がみつかるはずです。 夏休みの自由研究がまだすんでいないお子さんはもちろん、「仏像はなんだか難しくて…」と感じている大人の方もぜひチャレンジしてみてください。 関連リンク 親と子のギャラリー「仏像のみかた 鎌倉時代編」(8月31日(日)まで、本館11・14室)トーハク新聞(ワークシートPDF)のダウンロードもできます。 おすすめコース「仏像大好きコース」 トーハクで仏像のきた道をたどる、仏像好きの方へのおすすめコースです。 仏女新聞 飯島可琳さんが執筆・制作・発行している新聞。購読申込制です。

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2014年08月26日 (火)

いま、本館の特別2室で「春日権現験記絵模本 I―美しき春日野の風景―」(2014年8月31日(日)まで)と題する特集の展示を行なっています。

春日権現験記絵とは、奈良市に鎮座する春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描く絵巻で、三の丸尚蔵館が所蔵しています。全20巻から成るこの絵巻は、鎌倉時代の後期、時の左大臣西園寺公衡の発願により、高階隆兼という宮廷絵所の絵師が描いたもので、多くの絵巻作品の中でも最高峰の一つに数えられています。

この絵巻、永らく春日大社に秘蔵されてきたのですが、江戸時代の終わりに民間に流出してしまったようなのです。関係者の努力により絵巻は回収されましたが、こうした貴重な絵巻が紛失した時にそなえ、模本を作ろうという動きが出てきました。その命を下したのが紀州(和歌山)藩主徳川治宝(とくがわはるとみ)。治宝は幕末において様々な文化的な営みを主導した、まさに「文人お殿様」。この絵巻の模本を作ることで、いにしえの有職故実の研究にも役立てようとしていたようです。林康足、原在明、浮田一蕙、冷泉為恭、岩瀬広隆といった復古やまと絵師たちによって写されました。

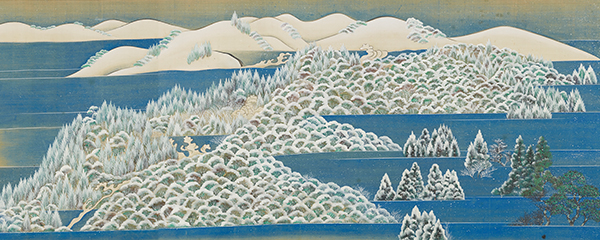

模写にあたっては「復元模写」という、絵の具や絹などが剝落した箇所を復元し、彩色などをする方法がとられました。発色の良い絵の具が眼に栄えます。今回この特集で展示しているのは、この時写された模本です。模本といって侮ってはいけません。原本制作当初はこうした発色だったとも思われます。

春日権現験記絵模本 巻第19(部分) 冷泉為恭他模 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

この雪山の表現は原本でも模本でも、全場面中白眉の表現。

さて、今回の特集は「美しき春日野の風景」をテーマに、験記絵模本の中から、春日野を描く場面を選りすぐって展示しました。

春日社は藤原氏の氏神として多くの崇敬を受け、人びとは春日社の朱塗りの美しい鳥居や社殿を前に祈りを捧げてきました。ただ、春日の神々への祈りは社殿など目に見えるものではなく、目に見えぬ神々、そして神々の鎮座する春日野という「場」へ捧げられたものでした。春日野そのものが聖なる祈りの対象であるという認識です。こうした考えから、「春日宮曼荼羅」など、春日野の景観を一望にする作品が多く制作されました。

春日宮曼荼羅図 鎌倉時代・13世紀(8月11日(月)で展示終了)

こうした聖地春日野の景観をふんだんに描き、その聖性を絵巻に込めたのが春日権現験記絵でした。

展示している各場面の詳細な説明は出来ませんので、一場面を取りあげます。

この絵巻の最終巻であり最後の絵である巻第20です。

春日権現験記絵模本 巻第20(部分) 冷泉為恭他模 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

春日の二の鳥居から本殿へ至る参道が長大な画面に描かれています。春日社を主題とするこの絵巻の中でも、これほど長く春日野を描いた箇所はありません。まさにこの絵巻のハイライトと呼べるシーンです(一方、物語の内容は春日の怪異をめぐるお話。詳細は会場で)。

展示室は多くの「美しき春日野の風景」であふれています。ぜひともお運び頂き、その清澄で美しい春日野の景観に思いを馳せて頂ければと思います。

最後に、展示室の作品には、どこにもかしこにも多くの鹿が描かれています。愛らしい鹿たちを探すのも、この特集の楽しみ方の一つです。

春日権現験記絵模本 巻第12(部分) 冷泉為恭他模 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵(8月12日(火)から展示)

鹿に囲まれる牛車。これには深い訳があります。答えは会場の解説に。ぜひお越しください。

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室研究員) at 2014年08月12日 (火)

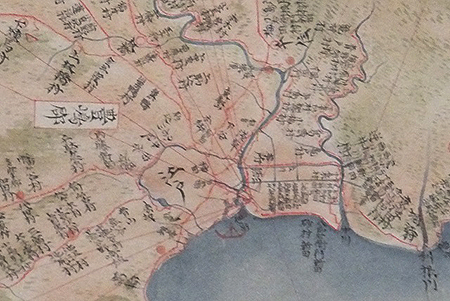

6月23日(火)から平成館企画展示室で、特集「伊能忠敬の日本図」を開催しています(~8月17日(日))。展示室では、皆さんガラスに顔をこすりつけるようにして見入っておられます。私はいつも、申しわけないなあと思いながらその横を通り抜けています。展示ケースのガラス面から展示している壁までの距離がかなり離れているからです。

展示風景

当館の伊能図を展示する機会は少なく、2003年の特別展「伊能忠敬と日本図」で所蔵する全点を展示した他は、長期に貸し出していた九州国立博物館や他館の展覧会での展示を含めても、この10年ほどの間で数えるほどしかありません。それらの機会に原品をごらんになった方々の共通の印象は、その巨大さと精細さ、そして美しさです。

伊能図は巨大です。縦がいちばん長い関東地方の図は3m近くあり、ふり仰いで見ることになります。この大きさの感覚は、原品でなければなかなか実感することができません。

その一方で伊能図は精細です。忠敬たちが十数年にわたって測量した道程が髪の毛ほどの細い朱色の線でくねくねと書き込まれ、文字どおりゴマ粒のような地名がびっしりと図を埋めています。この厖大な情報が歩き続けることによって得られたという事実に気づく時に、私たちはあらためて忠敬がなぜ偉大であるのかを理解できます。

地図作りには最後に、蓄積された情報を取捨選択し、限られた平面の中に埋め込んで、わかりやすく見せるという、ある意味ではいちばん難しい作業が待っています。伊能図はこれに最も成功した事例の一つで、その美しさの源になっています。

とは言え、最初に申し上げたとおり展示ケースの中の図をガラス越しに見ているのでは、なかなかわかりづらいのも事実です。三つほど解決策をご紹介しましょう。

一つは、ミュージアムでの美術鑑賞を愛好される方はよくごぞんじですが、単眼鏡持参で来館されることです。空から日本を見下ろしたような感覚も味わうことができます。二つめはデジカメで撮影してみることです。伊能図は館蔵品なので、フラッシュを使わなければ展示品を撮影していただくことができます(撮影の際は他のお客様にご配慮をお願いします)。さすがにスマートフォンのカメラでは精度が追いつかないようですが、光学ズーム機能のあるデジカメであれば、望遠で多少手ブレがあっても、これくらいに写ります(執筆者撮影)。

展示室にてデジカメでズーム撮影した画像

三つめは最新のデジタル技術で作成された超高精細画像を楽しんでいただくことです。

東洋館地下のミュージアムシアターでは、9月28日(日)までの水~日曜日にVR(バーチャルリアリティ)作品「伊能忠敬の日本図」を上映しています。伊能図の美しさ、面白さがもっとよくわかります。夏休み期間中(7月16日(火)~8月31日(日))、小・中学生は無料です。自由研究応援イベントもありますので、親子連れ、お孫さん連れでぜひ足をお運びください。

VR作品「伊能忠敬の日本図」詳細

(TNM&TOPPANミュージアムシアター ウェブサイト)

【関連事業】

講演会「伊能忠敬の日本図」 2014年7月19日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

ミュージアムシアター自由研究応援イベント「見て、知って、歩いて、伊能図を体感しよう!」

インタラクティブ映像展示「不思議なライトで伊能図を見てみよう!」 2014年7月16日(火)~8月31日(日)

伊能忠敬 歩測ワークショップ「めざせ伊能忠敬!トーハクをはかろう!」 2014年8月1日(金)~3日(日)

伊能忠敬 歩測ワークショップ「めざせ伊能忠敬!トーハクをはかろう!」 2014年8月15日(金)~17日(日)

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2014年07月15日 (火)

官窯(かんよう)、ここでは皇帝の命によって青磁を焼造したと考えられる窯を指します。

この特集「日本人が愛した官窯青磁」(2014年5月27日(火)~10月13日(月・祝)、東洋館5室)は、中国・宋時代の官窯の器を、この一世紀のあいだ、日本人がどのように考えてきたのか、という問題についてとりあげたものです。特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝」が開催される本年、日本所蔵の汝窯青磁の盤や、国宝の下蕪瓶など貴重な作品が東洋館にならび、夢のような展示が実現しました。

ちょうど私が大学で青磁の勉強をはじめた2000年代の初めごろ、中国・河南省で北宋時代の汝窯青磁に関わる発掘調査が行なわれていました(清凉寺窯・張公巷)。汝窯は、古い文献に「汝窯は宮中の禁焼なり」という記述があることから北宋の皇帝にまつわるものとして注目される窯です。また浙江省では、南宋の古都杭州において官窯があったと推測される地点より窯址が発見されました(老虎洞窯)。こうした考古学的な発掘調査の成果によって、官窯青磁研究は活況を呈していました。

そして私が博物館に着任した2006年、中国で開催された「中国古陶瓷学会」のテーマは「青磁」でした。この学会に参加して、杭州市博物館や浙江省博物館、南宋官窯博物館を訪問し、市内から発見された大量の官窯青磁片を観ることができました。

そこで観た陶片は一つ一つ形も色もさまざまでした。「官窯」という言葉からは、徹底した管理のもと、決められた材料で規格化された器がつくられ、納品される。そんなイメージを持っていましたが、どうもそうではないらしい。ということがわかりました。じつは「官窯」の実体はよくわかっておりません。生産体制の全容がわかる発掘調査報告はまだなされていませんし、古く南宋時代の文献に登場して以来、今日まで語り継がれてきた北宋と南宋の「官窯」ですが、それらを語る言葉の裏側には文人や鑑定家などさまざまの眼が複雑に絡み合っているということを忘れてはなりません。

「官窯青磁とは何か?」

そう思い、あらためて日本国内に所蔵されている南宋官窯の作品を観てみると、薄いもの、厚いもの、軽いもの、重たいもの、黒っぽい胎や白っぽい胎といったように、やはり個々に異なる特徴をそなえていることがわかりました。なかには「米色」と呼ばれる黄褐色を呈した独特の青磁(写真1)もあります。それでもこれらは1点1点、日本人が「官窯」と考えてきた大切な作品です。

1: 米色青磁瓶 官窯 南宋時代・12~13世紀 常盤山文庫蔵

20世紀初頭、清の宮廷コレクションの汝窯・官窯青磁の存在が世界に明らかになったとき、中国や欧米ではこれらをもとに研究が進められました。しかし、この故宮コレクションを間近にすることができなかった日本では、別の視点から研究が進められます。

それは杭州で発見された南宋官窯「郊壇下」窯址で採集され、持ち帰られた陶片資料です。昭和初期、杭州領事をつとめた米内山庸夫(よないやまつねお、1888~1969)は、「郊壇下」官窯址を探査し、大量の陶片・窯道具を日本に持ち帰りました。いわゆる「米内山陶片」です。これらは戦後、繭山龍泉堂と東京国立博物館に分割して収められることになります。

この米内山陶片によって、似た特徴をそなえる作品が日本国内において次々に見いだされてゆきました。その代表的な作品が横河コレクションの「重要文化財 青磁輪花鉢」(写真2)です。これは古い箱に納められ、「高麗青磁鉢」の墨書があることから、早い時期に日本に将来されたものと考えられる貴重な作品です。

2: 重要文化財 青磁輪花鉢 官窯 南宋時代・12~13世紀 東京国立博物館蔵

また、米内山陶片のなかには釉調が黄色を帯びたものが一定量ふくまれており、日本人はこれら「米色青磁」を偶然にできた失敗作ではなく、意図してつくられた南宋官窯の青磁として考え、伝世品を見いだしてゆきます。この米色青磁は清の皇帝によってみとめられることがなかったのでしょう。台北故宮には1点もないといいます。現在、世界に4点しかない完形の米色青磁はすべて日本にあり、そのうち3点が常盤山文庫に収蔵されています。(3点すべて特集において展示中)

日本は古来大量の中国青磁を将来してきました。それは日本人にとってとても貴重なものであり、憧れの器でありました。こうした文化的な背景が日本人の青磁を鑑る眼をきたえてきたのだと思います。

汝窯盤とかつて南宋官窯「修内司」と位置づけられた盤。文豪川端康成が見いだした究極の美をご堪能ください。

3(左): 青磁盤 汝窯 北宋時代・11~12世紀 個人蔵(川端康成旧蔵)

4(右): 青磁盤 南宋時代・12~13世紀 常盤山文庫蔵(川端康成旧蔵)

今回出品されている作品のなかには、現在のところ生産窯がわからない作品も含まれています(写真4・5)。出土資料との比較から、どこか似ている特徴があればすべて生産窯をあてはめて考えようという傾向が大勢を占める中国陶磁研究の昨今ですが、たとえ故宮コレクションに無くても、生産窯が見つからなくても、日本人が「官窯」、つまり青磁のなかでも際立ってすぐれていると考え、大切にまもり伝えてきた作品がいま眼の前にあります。この特集「日本人が愛した官窯青磁」は、私はこれらをどう伝えていけばよいのか、自らに問うための展示でもありました。

5: 国宝 青磁下蕪瓶 南宋時代・12~13世紀 アルカンシエール美術財団蔵

この企画にご協力くださった常盤山文庫はじめ、多くの皆さまに深く感謝申し上げます。

| 記事URL |

posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2014年06月06日 (金)

昨年度、新たにトーハクの所蔵となった作品をお披露目する展示「平成25年度新収品」(2014年5月20日(火)~6月1日(日)、本館特別2室)が始まりました。

文化財を収集、保存、研究し、展示公開することは博物館の使命です。

当館においても、収蔵品の充実を図るため、毎年、良質な文化財の収集に努めています。

今回は、彫刻、絵画、工芸、染織、書跡、歴史資料など、幅広い分野から34件の作品を展示しています。

その中から、いくつかご紹介いたします。

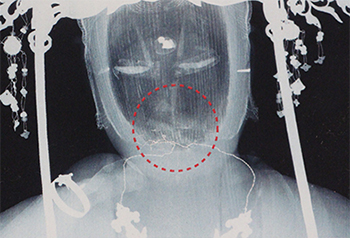

如意輪観音菩薩坐像 鎌倉時代・13世紀

像高 52.2cmと小ぶりながら、キリっと引き締まった表情が印象的な如意輪観音菩薩です。

X線撮影したところ、頭部内に2体の小仏像が納入されていることがわかりました(写真右、枠内)。

花 黒田清輝筆 大正9年(1920)

黒田と直接交友のあった家に伝えられ、このたび寄贈されたものです。

花を好んで描いた黒田の1920年8月22日~25日の日記には、グラジオラスを描いたとの記述があります。

振袖 鶸色縮緬地桜藤菊尾長鳥模様 江戸時代・19世紀 阿部美代子氏寄贈

四季の草花を折り枝状に表わし散らした模様は公家女性が着用した江戸時代後期の様式です。

公家の女の子が着たのでしょうか。かわいらしい振袖です。

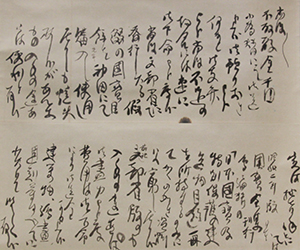

書状 なほなほ不取敢云々 会津八一筆 昭和時代・20世紀 堀江きょう子氏寄贈(きょう=冫+恭)

会津八一に師事し、東京帝室博物館・東京国立博物館で書跡部門に属した堀江知彦(1907-88)宛に、

第二次世界大戦後、八一の郷里、新潟から送られた書状です。

このほか、屏風や色鮮やかな具足、平安時代の希少な鏡像、近現代の書画などをご覧いただけます。

これらの作品は、今後、さまざまな展示室でお目にかかることができるでしょう。

短い展示期間ではありますが、この機会に、当館の文化財収集事業の一端をご理解いただければ幸いです。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2014年05月22日 (木)