1089ブログ

生人形をご存じでしょうか。

「生」を「なま」と読む方も多いのですが、「いきにんぎょう」と呼びます。「活人形」と書かれることもあり、つまり「生きているように見える人形」のことです。

幕末には、見世物興行の1つとして人気を博し、等身大の人形を制作して、いかに生身の人間に見えるかを技の見せどころとしました。

浅草で初めて生人形の見世物興行を開催した松本喜三郎(まつもときさぶろう、1825~1891)や、安本亀八(やすもと かめはち、初代:1826~1900、二代:1857~1899、三代:1868~1946))といった作家が名手として知られていました。眉毛やまつ毛、瞳や歯のリアルさにはびっくりですよね(図1)。

(図1)生人形足利時代将士体立姿(いきにんぎょうあしかがじだいしょうしたいたちすがた)

三代安本亀八作 明治時代・20世紀 日英博覧会事務局寄贈

二代平田郷陽(ひらたごうよう、以下郷陽)の父である初代平田郷陽は、高名な生人形作家・安本亀八に弟子入りしました。生人形作家となった父の後を継ぎ、郷陽も14歳の時から生人形制作に携わりました。

本館14室で開催している特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」(9月1日(日)まで)では、郷陽の創作人形を多数展示しています。

郷陽が制作する人形は、「普段私たちが目にしている伝統的な日本人形とは何かが違う」と思われるでしょう。例えば「薬玉」(図2)。元禄風の風俗を振袖の模様にいたるまで丁寧に仕立てられ、一見すると伝統的な衣裳人形です。しかし、肌の生々しい色合い、手足の先の爪にいたるまでの細部の写実性、目の周りにはまつ毛まで植え付けられていて、衣裳人形でありながら生人形のリアリズムを併せ持っています。

(図2)薬玉(くすだま)

二代平田郷陽作 昭和8年(1933) 平田多惠子氏寄贈

郷陽は子どもと女性の造形にこだわった作家でした。その中でも有名な作品がこの「泣く子」(図3)。木彫彩色とは思えない写実性。注目すべきは、まだ歯が生えていない歯茎や舌の表現、眉間や頬の皺、動きある手足の表現です。展示室で実際に見ていただくことをお勧めしたい、超絶技巧です。

(図3)泣く子(なくこ)

二代平田郷陽作 昭和11年(1936) 平田多惠子氏寄贈

「これまで玩具や年中行事の飾り物として扱われてきた人形を、芸術として高めたい」という思いが郷陽にはありました。リアリズムはその1つの手法だったのでしょう。

しかし、戦後になると、郷陽の造形に変化があらわれました。これまでの写実性から離れ、人体に量感を持たせ大胆にデフォルメした木彫に、手足を彩色で、胴部分を木目込み(きめこみ、これも伝統的な日本人形の手法です)にして、現代的な造形を求めるようになりました。この時代には特に女性像を得意とし、母性や女性の心情などを見事に表現しました。

かつては一人の女優の生人形を制作するために、目の前でその女優の顔のパーツを採寸したというエピソードがあるほどに、写実性にこだわりを持ってきた郷陽。しかし、晩年の郷陽の作品には、真正の女性の姿はリアリズムではなく、そのしぐさやたたずまいにあるということを見ることができます。「抱擁」(図4)で母親が赤子に唇を寄せる姿、手札を眺めつつ思案する「おんな」(図5)の姿勢など、1つ1つの造形には、女性の心情にまでイメージが膨らみます。

(図4)抱擁(ほうよう)(部分)

(図4)抱擁(ほうよう)(部分)二代平田郷陽作 昭和41年(1966) 平田多惠子氏寄贈

(図5)おんな

(図5)おんな二代平田郷陽作 昭和39年(1964) 平田多惠子氏寄贈

特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」は、ご遺族のご意向により、当館に一括で寄贈を受けたことで実現しました。小さな展示室ですが、郷陽の代表作の数々をご覧いただける貴重な機会です。

ぜひ展示室で、郷陽の技が生み出す美をご覧ください。

特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」の展示風景

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長) at 2024年07月23日 (火)

「十年一昔」といいますから「二昔」前のことですが、「紀伊山地の霊場と参詣道(さんけいみち)」として、奈良県の吉野・大峯(おおみね)、和歌山県の熊野及び高野山を中心とする地域が、平成16年(2004年)に世界文化遺産に登録されました。アテネでオリンピックが開催され、樋口一葉、野口英世のお札が登場し、微笑(ほほえ)みの貴公子・ヨン様が日本を席巻した年です。

私は初任地である奈良国立博物館にこの年に採用されましたので、今年で在職20年ということになります。それを記念して・・・ではなく、勝手に世界遺産登録20年記念に便乗した企画なのですが、特集「吉野と熊野―山岳霊場の遺宝―」という小さな展示の企画・構成を担当し、現在本館14室で開催しております(2024年7月15日(月・祝)まで)。

当館が所蔵する金峯山経塚(きんぷせんきょうづか)出土品、那智山(なちさん)経塚出土品の一群に、奈良・大峯山寺(おおみねさんじ)から寄託されている大峯山頂出土品を加えた構成で、普段はお目にかけないようなもの(図1・2)も展示してますが、吉野・大峯信仰を代表する蔵王権現(ざおうごんげん)像が多数展示されているのが目を引くことと思います(図3)。

(図1)永承七年銘金具残片(えいしょうしちねんめいかなぐざんぺん)

(図1)永承七年銘金具残片(えいしょうしちねんめいかなぐざんぺん)奈良県吉野郡天川村金峯山出土 平安時代・12世紀

永承七年銘金具残片の裏面

永承七年銘金具残片の裏面会場では裏面を展示しています。

(図2)重要文化財 鉄錠(てつじょう)

奈良県吉野郡天川村 大峯山頂遺跡出土 平安時代・12世紀 奈良・大峯山寺蔵

(図3)特集「吉野と熊野―山岳霊場の遺宝―」(本館14室)の展示風景

蔵王権現は日本で創出された修験道(しゅげんどう)独自の尊格で、「権現」(仮の姿で現れる)と記されるように、インド以来の仏教の仏が変化(へんげ)した存在で、釈迦(しゃか)、千手観音(せんじゅかんのん)、弥勒(みろく)の三つの仏尊の徳を合わせ持つとされています。役行者(えんのぎょうじゃ)が金峯山で修行中に、過去の存在である釈迦、現在の存在である千手観音(阿弥陀の化身)、未来の存在である弥勒に続き、盤石(ばんじゃく)の中から涌出(ゆじゅつ)したとされており、過去・現在・未来を司る特別な存在と目されています。その姿についてはインド由来の仏のように経典に記されてはいないのですが、南北朝時代に記された『金峯山秘密伝(きんぷせんひみつでん)』という書物には次のように記されています。

「顔が一つ、目が三つ、腕は二つで、色は青黒く、顔は忿怒(ふんぬ)の形相(ぎょうそう)。頭に三鈷冠(さんこかん)をいただき、左手は剣印(けんいん)を結んで腰に置き、右手は三鈷杵(さんこしょ)を持って頂上に上げ、左足は盤石を踏みしめ、右足は空中を踏む」(図4)

(図4)重要文化財 銅板鋳出蔵王権現像(どうばんちゅうしゅつざおうごんげんぞう)

奈良県吉野郡天川村 大峯山頂遺跡出土 平安時代・11~12世紀 奈良・大峯山寺蔵

なるほど、涌(わ)いて出てきただけあってなかなか大胆なポーズで、思わず真似してみたくなります。右手に邪悪なものを破砕する三鈷杵を持つので、きっと右利きなのでしょう。昔の人はだいたい右利きです。右手でさっと抜けるよう、刀は左腰に帯びました。

金峯山寺蔵王堂(本堂)には秘仏の巨大な蔵王権現像が3体並んでいますが、揃って右手・右足を上げています。同じ姿の仏像が3体並ぶ(しかも大きい)のはなかなかおもしろいものです。

ところが会場を眺めると、逆向きの方がいらっしゃいます(図5・6)。しかも複数。 左右を間違えて作ってしまったのでしょうか。それとも鏡に映した姿でしょうか。

(図5)重要文化財 銅板鋳出蔵王権現像(どうばんちゅうしゅつざおうごんげんぞう)

(図5)重要文化財 銅板鋳出蔵王権現像(どうばんちゅうしゅつざおうごんげんぞう)奈良県吉野郡天川村 大峯山頂遺跡出土 平安時代・12世紀 奈良・大峯山寺蔵

(図6)重要美術品 銅板鎚出蔵王権現像(どうばんついしゅつざおうごんげんぞう)

(図6)重要美術品 銅板鎚出蔵王権現像(どうばんついしゅつざおうごんげんぞう)奈良県吉野郡天川村金峯山出土 平安時代・12世紀

密教(みっきょう)では鏡に尊像を思い浮かべる修行があり、そこから派生して鏡に尊像を彫り表したのが鏡像(きょうぞう)ですので、鏡に映した姿を表したと考えることもできますが、他の尊像ではこうした例はまずありません。私も解説などを書いていてよく間違えるので、同じような人がやっぱり間違えちゃったのかなとも思われるのですが、実は蔵王権現は、元は左右一対(いっつい)で表されることもあったと考えられています。

滋賀・石山寺には蔵王権現のような形の奈良時代の仏像の心木(しんぎ)があります。この石山寺の当初(奈良時代)の本尊の姿を描いたと考えられる平安時代の図像(図7)が残っていて、それを見ると本尊・如意輪(にょいりん)観音(二臂・半跏踏み下げの古い形式)の向かって右下に蔵王権現のような姿の天部形(てんぶぎょう)、向かって左下にそれを反転させた姿の天部形が描かれています。

(図7)重要文化財 諸観音図像(しょかんのんずぞう) 第17紙 如意輪観音(部分)

平安時代・12世紀 奈良国立博物館蔵

(画像提供:奈良国立博物館)

蔵王権現のルーツについては、はっきりとは解明されていないのですが、この金剛力士(こんごうりきし、仁王)と思われる如意輪観音の脇侍(わきじ)も起源の一つと考えられていて、それを踏まえると、対(つい)になるように左手・左足を上げた方もいらっしゃったということになります。当時の礼拝法もよくわかってはいないのですが、石山寺と同じように左右向かい合うようにして用いられた可能性も考えられますし、古い形式が残ったことも考えられます。

いずれにしろ、左利きの蔵王権現は、左右を間違えちゃったわけではなく、ちゃんと由緒を持った姿ということが確かめられるのですね。

私は野球世代なので、希少な左利きには憧れがありました(右利きです)。投げる方はダメでしたが、打つ方は時々左で打ってみたりして、中日ファンだったので、打席でバットをグルグル回す田尾選手の真似をしてみたり、構えた時にお尻をキュッと投手の方へ向ける谷沢選手の真似をしてみたり・・・。

恐らく希少な存在の、左利きの蔵王権現がどのように見られてきたことか・・・。 仏様の前でポーズは取ってみなかったとは思いますが、気になるところではあります。

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2024年07月04日 (木)

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち」みどころ(2) 担当室員が選ぶ、おすすめ作品

こんにちは。教育講座室の横山です。

6月16日(日)まで、特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」(本館2階特別2室)を開催しています。

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示風景

前回のブログ(特集「親と子のギャラリー ―よりそう動物たち」みどころ(1))では、この特集展示の開催背景にあたる恩賜上野動物園、国立科学博物館との三館園連携企画についてと、5月に実施した特別講演会の様子をご紹介しました。

今回は、みどころ(2)として、現在展示中の作品のなかから、私たち教育講座室員が選ぶおすすめ(推し)の作品をそれぞれご紹介したいと思います。

推し作品 その1:「猿図(さるず)」

サルたちの個性的な表情、ほのかなグラデーションのついた肌の色合い、ふわふわで空気にとけていくような毛並み。濃い墨と薄い墨、そしてわずかな色彩を効果的に使うことで、今にも動き出しそうなサルの姿を描いています。

猿図 森狙仙筆 江戸時代・19世紀 亡九鬼隆一郎相続財産法人寄贈

作者の森狙仙(もりそせん、1747-1821)は大阪を中心に活動した人で、日本に渡ってきた中国人画家・沈南蘋(しんなんぴん)や、京都で活躍していた円山応挙(まるやまおうきょ)などの影響を受けて、目で見える様子をそのまま絵に表すような、いわゆる写実的表現を好んで用いました。実は「猿の絵の名手」で知られていて、人生で描いた作品の多くがサルを題材にしていたそうです。

改めて作品をみると、サルの姿だけでなく、親子の表情や、仲間との距離感などもよく観察して描いていることに気が付きます。

繊細な毛並みの表現には、サルたちへの愛情があふれているように感じませんか?

特に、登場している3匹のサルのうち、下にいるサルの表情にご注目ください。

歯茎がみえるほど口を大きく開けたサルが、大きな声で上の親子猿に声をかけているように見えますが…

上野動物園の動物解説員、小泉祐里さんによると、このサルの表情は、力関係が下のものが見せる弱気な表情なのだとか。

私はてっきり「ねえ、その虫、見せてよー!」という表情なのかと思っていましたが、そうではなく、「とられてしまって悲しい、悔しい、でもしょうがない…」というイメージのようです。

日ごろからサルたちをよく観察していた狙仙が、彼らの関係性を理解した上で作画なのかもしれません。

今回もテーマに併せて伺ったお話をいくつかパネルにしていますので、こちらもぜひ会場でご覧になってみてください。

(教育講座室長/日本絵画担当・金井裕子)

動物園、科博コラボ解説のパネル

推し作品 その2:「緑釉羊圏(りょくゆうようけん)」

「ヒツジは肉も毛も有効活用でき」(作品解説より引用)、何よりモフモフで群れる様が愛らしい生き物です。

こちらは副葬品としてお墓に埋葬するために作られた焼き物で、ヒツジたちと一緒なら死後の寂しさも和らぎそうです。

孤独な死後の世界を副葬品で彩ろうとした2000年前の中国の人びとに思いを馳せると、まさにこのヒツジたちは「よりそう動物たち」なのかもしれません。私のお気に入りは、入口から覗いて「どのヒツジの顔が見えるかな?」と低めの視点からの鑑賞です。

(教育講座室アソシエイトフェロー・山本桃子)

緑釉羊圏 中国 後漢時代・2~3世紀

推し作品 その3:「袱紗 紺繻子地鼠大根米俵模様(ふくさ こんしゅすじねずみだいこんこめだわらもよう)」

皆さんはネズミというと、どのようなイメージを思い浮かべますか?

お祝いの品を贈るときに用いる掛袱紗(かけふくさ)である本作品には、繁殖力が強く子孫繁栄の縁起物としてネズミが描かれています。

ネズミは大黒様を助けたことから、神の使いとされています。京都のお寺では12月に、大根焚き(だいこんたき)が行われます。これには「大根を食う(だいこくう)鼠」という意味があるようです。(私も京都に住んでいた際、大根焚きへ行ってきました。寒い中お寺に足を運んで、あつあつの大根を頂くのは心からほっこり温まります。)

大黒様は五穀豊穣の神であり、俵に乗っている姿がイメージされますが、大黒様をただ描くのではなく大黒様にまつわる縁起物のネズミや大根、俵などを描く吉祥文様が粋です。

(教育講座室事務補佐員・東間礼華)

袱紗 紺繻子地鼠大根米俵模様 江戸時代・18~19世紀 アンリー夫人寄贈

推し作品 その4:「埴輪 子を背負う女子」

正面からみると、一人の女性の埴輪。でも、少し回って見てみると…後ろには小さな子どもがぴったり。子どもを背負っている様子があらわされています。

背負われた子どもの表情は何とも穏やかで、みているこちらも穏やかな気持ちになります。

こうした親子の埴輪自体珍しいようですが、考古研究員の話では女性のすぼめた口元のあらわし方も、あまり例がないとのこと。もしかしたら、子守唄をうたっているのかもしれません。

展示では「よりそう動物」としてヒトの表現にも着目していますが、時代を超えてもかわらない、親子のよりそいが感じられる一作です。

(教育講座室主任研究員・横山梓)

埴輪 子を背負う女子 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土 古墳時代・6世紀 橋本庄三郎氏寄贈

いかがだったでしょうか。それぞれの「推し」ポイントが伝わりましたでしょうか。

展示構成を考えるときから、室内ではいろいろアイディアを出し合いながら作品を選定しています。

ですので本当は、「おすすめは全部!」と言いたいくらいに、ここではご紹介しきれなかった作品もみどころに富んだものばかりです。

ぜひ特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示会場でじっくりご鑑賞いただき、皆さんのお気に入りを見つけていただければ幸いです。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 金井裕子、横山梓、山本桃子、東間礼華(教育講座室) at 2024年06月11日 (火)

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち」みどころ(1)三館園連携企画と特別講演会(5月19日)レポート

こんにちは。教育講座室の横山です。

現在、本館2階特別2室では、特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」(6月16日(日)まで )を開催しています。

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示風景

この特集は、毎年5月18日の「国際博物館の日」を記念し、春から初夏にかけて開催しているシリーズ展示で、今年で17回目になります。

国際博物館の日を記念する事業として、同じ上野公園内にある恩賜上野動物園(おんしうえのどうぶつえん、以下 動物園)、国立科学博物館(こくりつかがくはくぶつかん、以下 科博)と東京国立博物館(以下、東博)が一緒に動物に関連する共通テーマを設定し、「上野の山で動物めぐり」と題してイベントを行ってきました。

当館ではその動物テーマに合わせて、家族向けの展示企画を行っています。

2019年までの「上野の山で動物めぐり」は、実際に三館園を一日をかけてめぐり歩くものでした。

たとえば、「クマ」がテーマであった年には、動物園で動くクマを観察し、科博でクマのはく製に触れ、そして東博でクマに関係した作品を集めた特集展示をみる…といった具合です。

コロナ禍にあったここ3年間は、オンライン配信によって、各三館園の担当解説員・研究員がそれぞれスライドを使ってお話しをしました。

(昨年度の様子、これまでの開催の様子については、ぜひ昨年度のブログ、特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」みどころ(1) 三館園のコラボ展示! 裏側ストーリーを参照ください)

そして今年は、久々の対面形式として、去る5月19日(日)、東博の大講堂を使って特別講演会を実施しました。

お客様は、動物園のサイトを通じて応募してくださった東博が初めての方、科博のリピーターの小学生など、全部で約250名。

東博のいつもの講演会とはまた違った雰囲気のなかでの開催となりました。

今年の共通テーマは、「ひとりでくらすか、みんなとくらすか」です。

動物の群れ、単独行動、くらしかたに注目をしていきます。

はじめに、科博の川田伸一郎さん(動物研究部 研究主幹)が、海外で発表された最新の論文を紹介しながら、群れる動物、単独行動の動物の分類や、それぞれのくらし方のメリット・デメリットについてお話しくださいました。

川田さんはモグラを専門にご研究をされていますが、そのモグラは、基本的には単独行動をするグループの動物です。

なわばりのなかで限られた食料資源を確保し、生き延びるためには単独でくらすほうがメリットがある、というお話でした。

国立科学博物館 川田伸一郎さん(動物研究部 研究主幹)の発表の様子

つづいて、動物園の小泉祐里さん(動物解説員)からは、動物のコミュニケーションについてのお話がありました。

群れでくらす動物たちが、それぞれどのようなコミュニケーション方法をとっているのか、サル、ゾウを例に、動物園で撮影された動画を使って説明いただきました。

また、群れずにくらすトラやサイが、なわばりをアピールする方法についても紹介があり、それぞれの違いがよく理解できました。

恩賜上野動物園 小泉祐里さん(動物解説員)の発表の様子 撮影・提供:(公財)東京動物園協会

最後は東博の横山から、特集展示で展示中の作品を例に、美術工芸品にあらわされた動物の群れや家族の表現についてお話をしました。

異なる時代や地域でつくられた作品からは、それぞれの時期や場所でどのように動物の群れや家族がとらえられていたか、といった背景を考えるきっかけにもなります。

東京国立博物館 横山梓の発表の様子 撮影・提供:(公財)東京動物園協会

講演の後半は、事前に寄せられた質問に3人で答えていくトークセッションを実施しました。

質問のひとつに「異種の動物が一緒にくらすことについて」というものがあり、小泉さんが動物園での事例をもとに回答をされました。

川田さんからは、「この連携事業そのものが、ある種の『異種間同居』みたいな感じですね!」というご指摘があり、

私もまさにそのとおりだな、と思わず膝を打ってしまい、会場からも共感が得られました。

あっという間の1時間半でしたが、対面形式ならではの、お客様の反応を得ながら進む楽しいひとときとなりました。

トークセッションの様子 撮影・提供:(公財)東京動物園協会

上野という地の利を生かしたこの連携事業は、普段なかなかご一緒することのない動物園、科博と交流できる貴重なものです。

ひとつの動物テーマでも、生態系分野からの視座を得ることで、毎回新たな気づきがあります。

なんとなく可愛いな、面白いな、綺麗だな…と思ってみていた東博の所蔵品の動物たちも、動物のことを詳しく知ってからみてみると、また違ったとらえかたができるように思います。

次回のブログでは、そうした「気づき」などにふれつつ、

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示作品のなかから、私たち東京国立博物館教育講座室の室員のおすすめ作品をご紹介したいと思います!

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 横山梓(教育講座室) at 2024年06月07日 (金)

極楽にいる仏、あるいは極楽から迎えに来てくれる仏…。

阿弥陀如来は苦しい現実に生きる人々を救う存在として、日本でも各地で信仰されました。

ただし、仏そのものに会えるとしたら奇跡や臨終の時と考えられていたため、そのかわりとなる仏像や仏画が造られてきました。

一方で、「仏作って魂入れず」ということばがありますが、仏像が仏そのものではなく木や金属でできたモノであることはわかっているため、入れ物である仏像に仏の魂を込めることで、仏として信仰してきたのです。

しかし、魂が入っていることは、あいにく仏像の外観からはわかりません(魂が入っている証拠としてさまざまな奇跡が語られることはありますが)。

そこで、魂を入れることとは別に、昔から仏像が特別な存在になるように工夫が凝らされてきました。

本館特別1室で開催中の特集「阿弥陀如来のすがた」(2024年7月7日まで)で各時代の阿弥陀如来像を展示していることにちなみ、今回は阿弥陀如来像に凝らされた工夫をご紹介したいと思います。

展示の冒頭で紹介するのは、阿弥陀如来と判明する、日本でもっとも古い仏像です。

重要文化財 阿弥陀如来倚像および両脇侍立像(あみだにょらいいぞうおよびりょうきょうじりゅうぞう)

飛鳥時代・7世紀

じつは、中央の仏だけでは阿弥陀如来かどうかはよくわかりませんが、両脇に立つ菩薩の冠をよく見ると、小さな仏と瓶があらわされています。

小さな仏をつけたのは観音菩薩、瓶をつけたのは勢至菩薩という、阿弥陀如来に従う両菩薩であるため、中央の仏も阿弥陀如来であることが知られるのです。

いつもは法隆寺宝物館に展示されていますが、特集「阿弥陀如来のすがた」にお出ましいただきました。

他にも法隆寺宝物館の第2室では多くの金銅仏と呼ばれる金属製の小さな仏像がご覧いただけますが、大陸から仏教が伝えられた際に、日本に持ち込まれたのはこうした金銅仏だったと考えられています。当時の人々にとって仏像の理想だったのでしょう。

悟りを開いた仏の体からは光が発せられると経典にあるため、本来は純金で仏像を造ることが理想とされましたが、それではあまりに高価なため、そのかわりに銅に鍍金(金メッキ)した仏像が多く求められました。

以下の写真をご覧ください。

阿弥陀如来倚像の像底

仏像の裏側が赤く塗られています。他の金銅仏にも数多く見られ、何らかの意味があったのでしょう。諸説ありますが、魔除けとして塗られた可能性があります。

もちろん外からはわかりませんが、造った人、造らせた人にとっては大事なことだったに違いありません。

時代は下り、平安時代になると仏像を木で造ることが多くなります。

とはいえ、木工のように木らしさを強調するのではなく(そういう仏像もあります)、多くは彩色されたり、金箔が貼られたりしました。

金箔が貼ってあると、木でできているかどうかもわからなかったと思います。

重要文化財 阿弥陀如来坐像(阿弥陀如来坐像及び両脇侍立像のうち)(あみだにょらいざぞう あみだにょらいざぞうおよびりょうきょうじりゅうぞうのうち)

平安時代・安元2年(1176) 埼玉・西光院蔵

金箔を貼るのは、金銅仏と同じく、仏が本来は光を発することをあらわすためです。

表情は穏やかで、体や衣の彫りは浅く、暗い堂内で拝すると、光り輝く仏が浮かび上がるような印象があったのではないでしょうか。

平安時代の末から鎌倉時代に入ると、その後の仏像を大きくかえる技術が生まれます。

両眼にあたる部分を刳り抜いて、レンズのように薄く削った水晶の板を嵌める「玉眼(ぎょくがん)」です。

阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)

鎌倉時代・12~13世紀 静岡・願生寺蔵

玉眼になると、急に生々しさを感じますね。仏像を見ているはずが、逆に見られているような気がします。

見る角度によっては玉眼がキラリと光るので、ぜひ会場でご覧ください。

ちなみに、修理によって、表面の仕上げを取り除いてしまっていますが、もともとは金箔仕上げでした。

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)(C-19)

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)(C-19)鎌倉時代・13世紀

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)(C-508)

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)(C-508)永仙作 鎌倉時代・正嘉3年(1259)

安田善次郎氏寄贈

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)(C-321)

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)(C-321)鎌倉時代・13~14世紀

鎌倉時代以降、広く定着するのは三尺(1メートル程度)の大きさの阿弥陀の立像です。

もともと仏像の大きさにはさまざまな決まりがあり、理想とされたのは一丈六尺(4.8メートル程度)ですが、これはさすがに大きすぎてなかなか造ることができません。

この半分、何分の一、という大きさもあり、三尺の由来は諸説ありますが、一丈六尺の約五分の一のサイズです。

また、これまで阿弥陀如来像といえば、「極楽の主」という性格からか、坐像が多かったところ、この頃から「極楽から迎えに来る」という期待が大きくなり、立像が増えていきます。

阿弥陀の立像で注目したいのは、両足の裏に模様を描くものがある点です。

阿弥陀如来立像(C-19)の像底

阿弥陀如来立像(C-19)の像底 阿弥陀如来立像(C-19)の像底 拡大図

阿弥陀如来立像(C-19)の像底 拡大図

阿弥陀如来立像(C-321)の像底

阿弥陀如来立像(C-321)の像底 阿弥陀如来立像(C-321)の像底 拡大図

阿弥陀如来立像(C-321)の像底 拡大図

実際にはご覧いただけないため、会場ではパネルで展示しています。

一般的に、立像は足裏にあたる木を削らずに枘(ほぞ)という角材状で残し、これを台座に開けた穴に挿して固定します(枘の形はさまざまです)。

これらの像は、これとは逆に踵の後ろに穴を開けて、台座から枘をつけてこれに挿します(逆枘と言います)。

これは、ひとえに足裏に文様を描くためです。

経典によると、仏の手足にはおめでたい文様があらわれているといい、インド以来、仏像の手足に仏法を象徴する車輪(法輪)等の文様をあらわすことがありました。

法隆寺金堂壁画に描かれた阿弥陀如来にも、手足に文様があるのを確認できます。

法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁(ほうりゅうじこんどうへきが(もほん)だいろくごうへき)

法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁(ほうりゅうじこんどうへきが(もほん)だいろくごうへき)桜井香雲模 原本:奈良・法隆寺所蔵

明治17年(1884)、原本:飛鳥時代・7~8世紀

法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁に描かれた阿弥陀如来の手

法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁に描かれた阿弥陀如来の手

また、足裏に文様のある阿弥陀如来立像のうち、こちらの像は頭髪にも特徴があります。

阿弥陀如来立像(C-19)の頭部

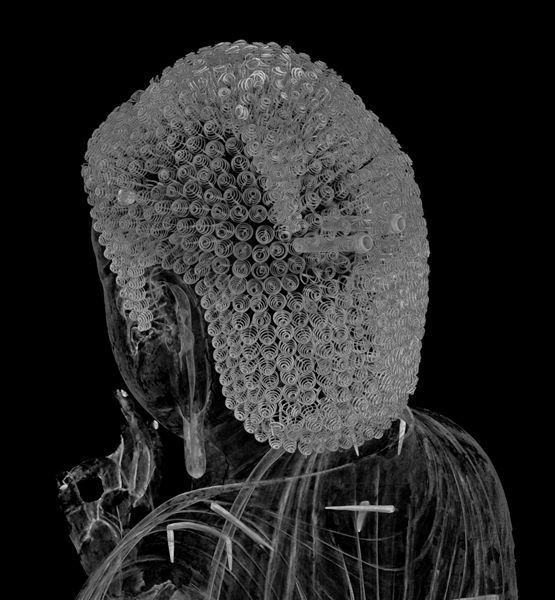

阿弥陀如来立像(C-19)の頭部 阿弥陀如来立像(C-19)のX線CT画像(宮田将寛作成)

阿弥陀如来立像(C-19)のX線CT画像(宮田将寛作成)

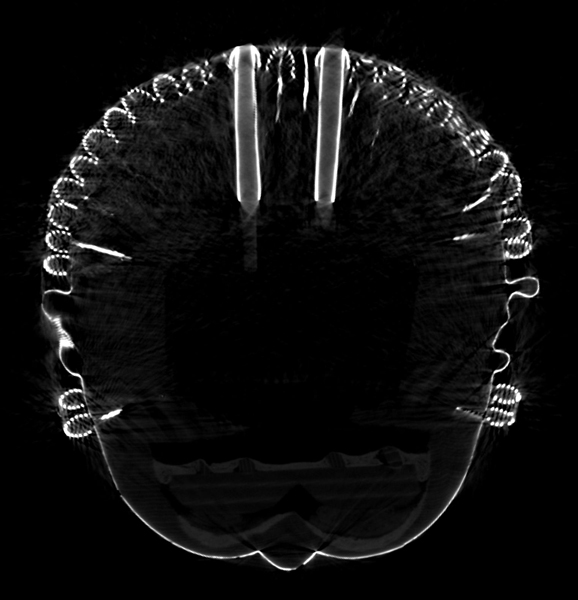

阿弥陀如来立像(C-19)のX線CT画像

阿弥陀如来立像(C-19)のX線CT画像螺髪のうち銅線部分(宮田将寛作成)

肉眼では見えにくいのですが、特集「阿弥陀如来のすがた」の事前調査で実施したX線CT撮影では、螺髪を呼ばれる髪の毛を銅線であらわし、一本ずつパンチパーマのように巻いて、木製の軸と一緒に植え付けていることがわかります。

足裏に文様を描くことと、髪の毛を銅線であらわすことはセットで行われることがあったようです。

また、このCT撮影では、後頭部に銅製の筒が2本埋め込まれていることも判明しました。

おそらく頭周辺の光背である頭光をつける際、支柱を使わずに固定する工夫だったのでしょう。

阿弥陀如来立像(C-19)のX線CT画像(宮田将寛作成)

阿弥陀如来立像(C-19)のX線CT画像(宮田将寛作成) 阿弥陀如来立像(C-19)の後頭部

阿弥陀如来立像(C-19)の後頭部

現在は木製の詰め物をして、表面からは気づかれないようになっていますが、他にも筒をそのまま残している仏像が複数確認されているため、かつては少なくなかったようです。

確かに、仏が発する光に「支柱」がついていたら、現実に引き戻されてしまうかもしれません。

また、中央の展示ケースに仮面を並べていますが、これは実際に人がつけて仏に仮装するための道具です。

特集「阿弥陀如来のすがた」の展示室風景

特集「阿弥陀如来のすがた」の展示室風景 重要文化財 行道面 菩薩(ぎょうどうめん ぼさつ)その2

重要文化財 行道面 菩薩(ぎょうどうめん ぼさつ)その2快慶作 鎌倉時代・建仁元年(1201) 兵庫・浄土寺蔵

阿弥陀如来が迎えに来る「来迎」をより実感したいという人々の願いから、菩薩の仮面をつけた人々が来迎の様子を再現する練供養(ねりくよう、迎講とも)が行われるようになりました。 毎年行われる奈良の當麻寺が有名ですが、都内では九品仏浄真寺でも四年ごとに行われています。

あるいは、仏像を山車に乗せてパレードを行う、行像(ぎょうぞう)というイベントは古くからアジア各地で行われていましたが、仏像が動く、あるいは人が仏像に仮装するというのは、仏をリアルに体感したいという願いのあらわれといえます。

特集「阿弥陀如来のすがた」(本館特別1室、2024年7月7日(日)まで)の展示室風景

いつか目の前に阿弥陀如来が現われる日を待ち望み、人々が向き合ってきた仏像。

ぜひ展示室で追体験していただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 西木政統(登録室) at 2024年06月05日 (水)