1089ブログ

「南京の書画」を楽しむ(1)―人々をつなぐ美しき古都・南京へようこそ―

皆様は「南京」と聞いてどのようなイメージをお持ちになるでしょうか。昔、私が南京に留学しようと思ったのは、修士論文で南京で栄えた六朝の芸術論をとりあげたものの、中国には全く行ったことがなく、文字だけではわからない本当の中国を見てみたい、是が非でも行ってみたいという渇望があったからです。

…しかし、今だからこそ告白しますが、まだ当時は明確な目標もなく、将来も迷っていました。しかし南京での二年間の留学生活は、私に中国の書画文化の素晴らしさと奥深さを教えてくれ、「この道しかない」と思うようになりました。明代の城壁に囲まれた美しい南京の街と、そこで育まれた書画文化が、私に人生をくれました。今回、その素晴らしい南京の書画をご紹介できる今回の特集「南京の書画―仏教の聖地、文人の楽園― 」(2015年2月24日(火)~4月12日(日)、東洋館8室)を開催することができ、心よりの幸せと感謝を感じております。

会場は東洋館8室。第一章:佛教の聖地―宋元時代の南京―、第二章:明朝の副都―明代初期の南京―、第三章:遺民の都―明末清初の南京―、第四章:江南文人の繁栄―清代の南京―、第五章:モダンと伝統―近代の南京―、の五章構成です。

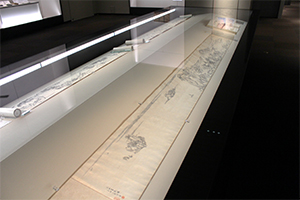

南京の書画700年の歴史を48件の名品からご紹介するこの展観は、美しい「長江」のイメージから始まります。上海から長江を上って行くと、「十朝の都」南京につきます。南京は豊かな江南の大地の中心に位置し、六朝から南唐、明、太平天国、中華民国と、十朝の首都となりました。その歴史は長く、文化は限りなく豊かです。中国書画の歴史は南京なしには語れません。

朱翰之「三山書院図巻」個人蔵

長江に臨んだ三山書院からは多くの俊英が育ちました。悠久の長江の流れは、江南の歴史文化の揺籃地です。

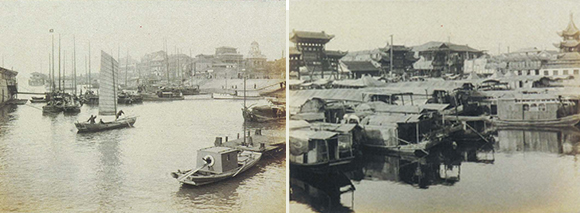

20世紀初頭の長江埠頭(左)と、秦淮河の繁華街(右)。東京国立博物館所蔵の豊富な古写真のなかから、南京の風景も同時に紹介しています(パネル展示)。

今回の展示は五章で構成されますが、日本との交流も見所の一つです。展示は元代の留学僧からはじまり、明清の文人文化の成熟を経て、近代の美術留学生までを紹介します。

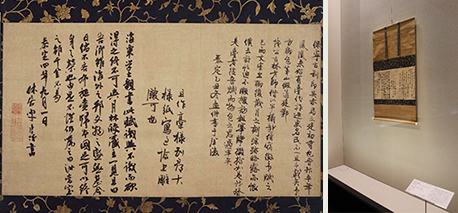

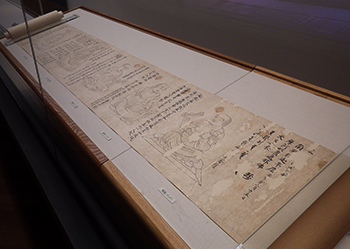

重要文化財 保寧寺賦跋 馮子振筆、古林清茂跋 中国 元時代・泰定4年(1327)

作品の前にたたずめば、師弟の会話が聞こえてきそうです。

南京に住んでいた高僧・古林清茂が、日本から来た留学僧・月林道皎に与えたこの作品には、当時の子弟の会話が記されています。月林道皎は「日本は遠い海の外にあるが文物は豊かです。もし今日この馮子振の墨蹟をいただけたならば、なんと光栄なことでしょう」と言いました。そこで大切な馮子振の作品に古林清茂自身が跋を書き足し、修行を終えた月林道皎に与えたのがこの作品です。この作品が海を渡ったことが、師の答えそのものだったように思います。

この日本僧は師から「月林」という美しい道号を与えられて帰国しますが、その心の中には南京の清らかな月が輝き続けていたに違いありません。

また今回、南京の建築を彩っていた瓦類も出陳されています。ご注目いただきたいのはこの作品。

南京聖廟巴瓦破片 中国 明時代・14~17世紀

よく見ると裏に朱書きの文字が。。。

慶應二年(1865)の冬、清朝に渡った高橋藍川(由一)が収拾した南京聖廟の瓦です。翌年の夏、高橋から中国の話を聞いた竹内鼎が裏に事の顛末を記しています。時に慶應三年の秋。今まで文献でしか知り得なかった「中国」の一部分に触れ得た、という幕末人の興奮が伝わってくるようです。

左:驢図 徐悲鴻筆 中国 中華民国25年(1936) 林宗毅氏寄贈

右:後赤壁図 傅抱石筆 中国 中華人民共和国・1964年 個人蔵

フランスと日本への留学から帰った二人は、ともに南京で活躍しましたが、一人は南京に終生住みつづけ、一人は北京へと活動の中心を移しました。

展示の最後を飾るのは徐悲鴻、張大千や傅抱石と行った、日本への美術留学生です。彼らは南京にあった中央大学で教鞭をとっていました。特に傅抱石は帝国美術学校(現在の武蔵野美術大学)で金原省吾に学び、帰国後は南京画壇の中心として活躍しました。古林清茂と月林道皎、傅抱石と金原省吾。700年の時を超え南京は、人々の交流の舞台でもあったのです。

南京の書画だけがこれだけの規模で集まるのは、おそらく国内初の試みとなるでしょう。

「南京」と「日本」。文字だけでは分かりませんが実は深い縁、それも700年以上も前から、書画の深い縁で繋がって来ました。私たちの眼の前にのこされた作品は、文字記録だけでは知ることのできない、豊かな交流の歴史を教えてくれます。なぜ先人たちはかくも飽くことなく書画を学び、伝えてきたのか。それは、国境を越えて人々を結びつける力、それが中国の書画にあることを、知っていたからのように思います。

…まずは展示の最初と最後だけをお話ししましたが、まだまだ南京の書画には深い魅力があります。その具体的なお話しは、また次回に。南京を舞台にした中国書画の奥深い魅力を、ぜひご堪能ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室研究員) at 2015年03月06日 (金)

保存修復室の沖松と申します。

今回は、3月15日(日)まで公開中の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(本館特別1室)についてご紹介させていただきます。

当館の保存修復事業の成果の一端として、修理を終えた作品を、修理のポイントやその工程中に得られた情報などとともに紹介するこの展示も今回で15回目!

そんな節目の年でもある今回は、国宝室での「檜図屏風」の修理後初お披露目の展示と同時開催として、檜図屏風の修理に関連する資料も展示しています。

左:展示室内全景、右:屏風下地見本

本紙の下には、特性の違う和紙を、張り方を変えて何層も重ねた下地があります。本紙を支え、安定した状態を保つ上でとても重要です。

それでは、展示をのぞいてみましょう。

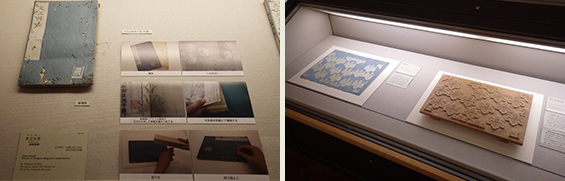

特別1室の南北の壁側のケースでは、作品の解体を伴う本格修理の例として、南側には刀剣・陶磁・考古などの立体物、北側に絵画・書跡・漆工、中央の覗きケースには、メインテナンスとして恒常的に行っている和綴じ本の綴じの修理や洋書の保存箱の製作などの対症修理の例を展示しています。また、檜図屏風修理の関連では、裏紙制作にあたって、八条宮家縁の意匠として桂離宮の襖に用いられた五七桐大紋の版木を用いました。今回の展示でも宮内庁京都事務所のご協力により特別に拝借して展示しています。

左:和綴じ本の修理、右:版木(五七桐大紋)宮内庁京都事務所所蔵とそれから摺った唐紙

ここでは、絵画・書跡作品から1点、技術的に興味深い例として、「先徳図像」(重要文化財)に注目してみましょう。

重要文化財 先徳図像 玄証筆 平安時代・12世紀

この作品は玄証(1146-1222)という、高野山を拠点に密教の図像研究・蒐集に活躍した学僧の自筆のものとして重要な作例です。紙は打ち紙加工がされた楮紙が用いられています。

本紙に虫損跡が多く、紙に厚みがあるため、修理前は、以前の修理で欠損部を塞いだ箇所に段差が生じていました。その段差が折れの進行する原因ともなり、陰影が生じて鑑賞上も支障を生じていました。これだけ多くの欠損部に補修紙を貼ると、一枚の厚さは少なくても、本紙を巻いたときには重なり合い、必要のない厚みが出て本紙に負担をかけてしまいます。

そのため、修理にあたっては虫損部の補修を如何に段差なく、本紙に負担をかけないように行うかが大きなポイントでした。

そこで採用されたのが「DIIPS」 (Digital Image Infill Paper System)です。

この技術は、本紙のデジタル撮影画像から欠損部の形状をアクリルシートに再現したもので補紙を漉き、それを欠損部に嵌めこむ方法です。

本紙の厚みに応じてシートの厚みを変えられ、レーザー加工で欠損部の形に穴を開け、そこに紙料を流し込んで補紙を漉くので、どんなに複雑で小さな形でも欠損部にピッタリ嵌まる形に漉くことができます。

そして周囲の余分な繊維をのりしろにできるため、本紙に接着する際に糊が薄くてすみ、凹凸も極力なくすことができます。

また、この技術の元になっている漉き嵌めのように、本紙そのものを紙料を混ぜた水に通す必要がないので、本紙の風合いや彩色など水に通すと損なわれる要素がある作品に効果的な技術です。

左:補紙作製中 右:補紙作製シート

修理の現場では、様々な状態の作品に、より安全で効果的に対応できるよう、こうした技術・材料の研究開発が常に進められています。

普段の展示された作品だけからは見えない裏方の仕事ですが、文化財を未来に伝えていくためにとても大事な部分です。年1回のこの機会に、是非ご覧いただけたら幸いです。

なお、今回、特別1室に展示の作品のうち、先徳図像は増井梅宗國久代様からの、四季山水図は長谷部康子様からの寄附金により実施することができました。国宝室に展示の檜図屏風はバンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成金支援に修理が実施されました。

また、本館17室 保存と修理のコーナーなどに常設の募金箱へも多くの方々からのご寄附を頂いており、日常的メインテナンスとしての様々な処置や保存箱の製作などに活用させて頂いております。皆様の博物館の文化財の保存、修理事業へのご理解とご協力を心より篤く感謝申し上げます。

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(保存修復室主任研究員) at 2015年03月04日 (水)

親鶴の背中に小鶴を乗せて♪「水滴の美―潜淵コレクションの精華―」

1月15日の小正月、お飾りや注連縄、書初めなどを持ち寄り、火でお焚き上げする「どんどん焼き」(どんど焼き)。ニュース映像などでその様子を見るにつけ、思い出されるのは、中学生のころ教科書で読んだ、井上靖の『しろばんば』の抄出部分。「少年老い易く学成り難し」「一寸の光陰軽んずべからず」・・火にくべられた、あき子の書初めを、男子がいやがらせで開こうとする。松も取れていや増す寒さと火の暖かさ、思春期の微妙な心の動きがあいまって、印象にのこっている方も(世代的に)少なくないのでは?

少々強引でしたが、現代でも年賀状や書初めなど、年末年始には筆や墨を使う機会が、俄然増えるものです。本館1階14室では、長い歴史を有する筆墨の文化において、筆や硯などとともに、大事な道具立てのひとつとされてきた水滴、しかも銅や真鍮(しんちゅう)などの金属で作られた作品を、1月14日(水)よりご紹介しています。ずらりとならんだ水滴、壮観です。

展示風景

硯で墨をする時に注ぐ水を入れる小さな器が「水滴」です。中国では南北朝時代(5~6世紀)ころのものが早い例として知られ、日本では当館の法隆寺献納宝物にある、国宝 金銅水滴(写真下、唐または奈良時代・8世紀)が現存最古の例として有名です。材質としては陶磁器が最も多く、他に金属製や石玉製があります。特に江戸時代以降は、高度に発達した金工の技法を駆使し、動物・植物・人物故事などを主題として意匠をこらした作品が数多く作られました。平成25年、当館に一括して寄贈された「潜淵コレクション」の金属製水滴は、渡邊豊太郎(わたなべとよたろう、号 潜淵(せんえん))氏とご子息の誠之(まさゆき)氏が収集した442件から形成されます。中でも江戸時代の作品は、動物・植物・器物・人物故事などさまざまなジャンルにわたり、類例の少ない七宝の作品も多く含まれます。まさに質・量ともに日本を代表する水滴コレクションといえるでしょう。特集ではその中の各ジャンルから138件をえりすぐりました。以下、いくつかご紹介していきましょう。なお水滴は水をたたえるために、内部は中空。水を入れる穴1個と水を注ぐ穴1個の穴2個というのが基本です。また口を大きく開いた器に、水をすくう匙(さじ)が付属しているものもありますが、これを特に「水盂(すいう)」と呼び、区別することもあります。

国宝 水滴(水盂) 唐または奈良時代・8世紀 法隆寺宝物館第5室にて通年展示

まずは動物。当館がこれまで所蔵していたのが、下の画像の左の作品、これでもじゅうぶん耳は長い。ところが潜淵コレクションには、もっと耳長なウサギがいたのです!(画像右)私が個人的に気に入っているのは、この立ち姿のネズミ。両手にはソラマメみたいなものを抱えています。そのモッサリした表情とたたずまいが、なんとも好もしいのです。しかし毛並みの表現などは相当に細かい。しかもかなり大きいんです。カタツムリも秀逸!同じカタツムリながら、右と左ではまったく目指している造形感覚が異なっています。リアリズムとデフォルメといったところでしょうか。

左:耳長兎水滴 江戸時代・18~19世紀 ※この作品は展示されていません。

右:耳長兎水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

鼠水滴 明治時代・19~20世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

蝸牛水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

珍しいところでは「龍門の鯉」。体は魚ですが、顔には耳と角があります。川を登る鯉の中で、特に優れたものは龍門を登って龍に変じるという「登龍門」(とうりゅうもん)の故事に基づきます。当館にはこの主題の水滴があり、その主題のユニークさ、造形の面白さから、水滴の展示ではよく使っていたのですが、潜淵コレクションにも、細部はやや異なるものの、ほぼ同じ作例がありました。めでたく兄弟ができました。

左:鯉水滴(魚跳龍門) 江戸時代・17~18世紀 ※この作品は展示されていません。

右:鯉水滴(魚跳龍門) 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

「親亀の背中に小亀をのせて~♪」(むかし聞いたことのあるフレーズ。ご存知でしょうか?)画像の左は、親亀の体が水滴で、背中の穴に小亀のおなかから出ている「ほぞ」を差し込みます。つまり小亀は蓋(ふた)の役割も果たしているのです。また右は「親子鶴」。水滴ではあまり見ない題材のように思います。

左:親子亀水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

右:親子鶴水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

続いては複数モチーフの組み合わせ。「茄子(なす)に黄金虫(こがねむし)」、「瓜(うり)に栗鼠(りす)」。茄子のヘタのささくれ感や黄金虫の脚、ウリやリスの丸々としたキュートな造形にご注目ください。これら果物と動物の組み合わせは中国の画題にあり、中国的な主題とみなされていたようです。もともとは、なんらかの寓意が込められていたのかもしれません。いずれにしても、そのユニークな組み合わせが楽しい作品です。

左:茄子に黄金虫水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

右:瓜に栗鼠水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

潜淵コレクションでは、人物故事的な主題の作品も少なくありません。こちらは床上の唐装の人物で、人物は左手に書物を持ち、床上には酒入れとおぼしきヒョウタンが置かれることから、唐代の詩人で酒をこよなく愛した李白(りはく)の五言絶句「静夜思」に材を取ったものと考えられます。

牀上唐人水滴(李白静夜思) 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

そして特筆されるのが、七宝水滴の充実です。ぜひ会場で確かめてみてください。そもそも江戸時代の七宝水滴じたい、数が少ないのです。

展示中の七宝水滴

今回の展示でご紹介しているのは、潜淵コレクション全体の三分の一。まだまださまざまな金属製水滴が、収蔵庫で出番を待っています。金工の作品としての技法や材質など、造形性や歴史性の点でその意義が大きいことはもちろんですが、バラエティ豊かな主題と楽しい表現は、今後当館のさまざまな展示や教育普及事業に、大いなる活躍をしてくれることでしょう。

特集「水滴の美―潜淵コレクションの精華―」2015年1月14日(水)~4月5日(日) 本館14室

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2015年02月03日 (火)

年の瀬も押し迫ってまいりました。この時期、みなさん共通の懸案事項といえば、そう、年賀状です!2015年は未(ひつじ)年ですが、みなさんどんなデザインをご用意されていますでしょうか?

さて、今のわたしたちが思い浮かべるヒツジは、ふわふわ、もこもこした豊かな毛で全身を覆われた、かわいらしい姿ではないかと思います。では、そのイメージはいつから来たのでしょうか?お正月のトーハクでは、「博物館に初もうで~ひつじと吉祥~」(1月2日(金)~12日(月・祝))と題して、地中海から東アジアまでの遺物を通じてヒツジ(羊)とお正月にふさわしいおめでたい作品の数々をご紹介いたします。

展示風景

紀元前より人類にとって最も身近な動物のひとつだった羊。宗派や東洋、西洋の別を超え、神への最適な捧げものとして考えられてきました。古代メソポタミア文明ではすでに紀元前7,000年ごろから羊を家畜化していた跡がありますし、古代中国ではそれ以前から羊とともに暮らしていた痕跡もあるといわれています。肉や乳、脂肪は人々の大事な栄養源になりましたし、皮や毛は衣類だけでなく羊皮紙などにも加工され、人類発展の歴史においてなくてはならない存在でした。

羊頭部形垂飾 地中海東岸又はカルタゴ出土 紀元前7~ 6世紀 個人蔵

やがて「よきもの」の意を備えるようになり、このうち古代中国では、青銅器などに羊文が表わされたほか、「美」「善」「祥」といった言葉にも羊の字が使われるようになります。

饕餮文鼎(とうてつもんてい) 中国 殷時代・前13~前11世紀 東京国立博物館蔵

青玉筆洗 中国 清時代・19世紀 東京国立博物館蔵(神谷傳兵衛氏寄贈)

羊に対する吉祥イメージはアジア全域に広がり、日本でも『日本書紀』によれば推古天皇7年(599)、百済より「駱駝一疋驢一疋羊二頭白雉一(ラクダ1匹、ロバ1匹、ヒツジ2頭、白キジ1匹の意)」が贈られたとあるのをはじめとして、『百練抄』ほか、異国からの献上品としての記載が散見できます。正倉院宝物にも、羊文を表わした白綾や、羊を描いた臈纈(ろうけち)屏風が存在しています。

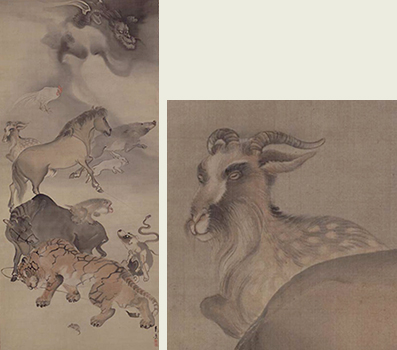

一方、羊の生息しない日本では、薬師如来の眷属で時を司る十二支のひとつとして、もしくは異国の動物として認識されていました。しかし羊自体を吉祥図様として扱うことは定着しなかったようで、現代人がその姿をみるとまるで山羊! 明治時代に本格的に羊が飼育されるようになるまで、日本人は羊と山羊の区別はついておらず、いずれも半ば想像上の動物に近い存在として表現されていたことがうかがえます。

十二支図 渡辺南岳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

右:羊部分拡大

今回の「博物館に初もうで」では、I「アジアの羊」、II「十二支」、III「日本人と羊」、IV「吉祥模様」という4つの切り口から、地中海から東アジアまでの遺物を通じて、羊と人との関係を探ります。また、1月2日(金)~1月12日(月・祝)には、トーハク内のあちこちに展示されている羊を訪ね歩く「羊めぐり~羊が何匹?」という企画も行っております。このほか、お正月にふさわしい作品の数々をご紹介いたしますので、新年はぜひ上野のお山へお越しください。

| 記事URL |

posted by 金井裕子(特別展室研究員) at 2014年12月26日 (金)

能面の歴史は不明な点も少なくありませんが、室町時代までは「創作の時代」、安土桃山時代以降は「写しの時代」とおおよそ区分できます。

その分岐点は豊臣秀吉。秀吉は能を熱狂的に愛好しました。そして、大名の間で能を観るだけでなく、演じることが流行しました。

すると能面の需要が大幅に増え、観世、宝生、金春、金剛等の宗家に伝来した古い面を写し、所有するようになったのです。これが「写しの時代」です。

この写しは、能面を鑑賞するうえで重要なポイントになのですが、今回の特集「日本の仮面 能面 創作と写し」(本館14室、2015年1月12日(月・祝)まで)のように創作の時代の面とその写し、あるいは同じ面の複数の写しを展示して、写しのあり様をご覧いただく機会はあまりありませんでした。

いくつか見どころをご紹介します。

例えば鼻瘤悪尉(はなこぶあくじょう)を見てください。

(左) 能面 鼻瘤悪尉 室町~安土桃山時代・16世紀

(右) 能面 鼻瘤悪尉「杢之助打」朱書 江戸時代・17~18世紀

額や眉間の皺もそっくりです。裏面も注目してください(展示では小さな写真で示しています)。

左の面の右上に「文蔵作」とあり、右の面には「文蔵作正写杢之助写」と書いてあります。

つまり、左の面の写しが右の面です。

額の裏のノミ跡、左目の外側と上の2ヵ所にある布の貼り方などまでそっくりです。左の面の布貼りは亀裂か割れを補修したものですが、右の写しは忠実に写すために割れていないのに布を貼っているのです。

能の観客から見えない裏、しかも補修跡まで写されていることがあるのです。

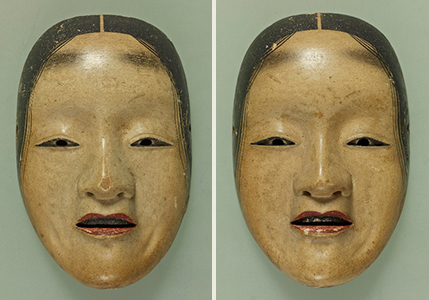

つぎは曲見(しゃくみ)という面です。

(左) 重要文化財 能面 曲見 金春家伝来 室町時代・15~16世紀

(右) 重要文化財 能面 曲見 金春家伝来 江戸時代・17世紀

見分けがつかないくらい似ていますが左が創作、右が写しです。額の左右(右は眉の下、左はもう少し下)に傷があります。この傷も忠実に写しています。傷などない方がいいはずですが、すべてが大事な面と同じであることを求めたのでしょう。

このように能面では傷や剥落の様子も忠実に写すことがしばしば行われます。

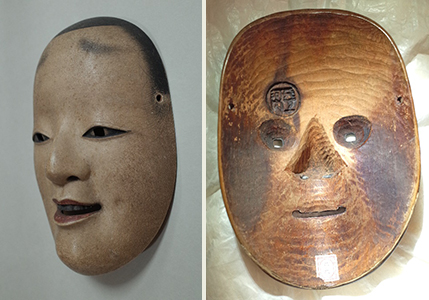

今回展示している中に、雪の小面と呼ばれる面の写しが4面あります。雪の小面とは、豊臣秀吉が愛蔵していたと言われる雪月花の三つの小面のうちの一つです。現在は京都金剛家に所蔵されています。

写真は面打・河内の焼印「天下一河内」がある写しです。

(左) 重要文化財 能面 小面 「天下一河内」焼印 金春家伝来 江戸時代・17世紀

(右) 面裏

雪の小面の面裏には二つの大きな特徴があります。一つは両頬のあたりが焦げ茶色になること、

もう一つは鼻裏の刳りの右方にある肋骨状のノミ跡です。

雪の小面を写した、河内の焼印のある小面にはこのほか面白い特徴があります。

鼻の頭に円形の傷です。

この傷は今回展示している「出目満昆」印と根来寺所蔵、二つの雪の小面の写しにも見られます。

(左) 重要文化財 能面 小面(鼻部分) 「出目満昆」焼印 金春家伝来 江戸時代・17~18世紀

(右) 能面 小面(鼻部分) 江戸時代・17~18世紀 和歌山・根来寺蔵

ところが、京都金剛家所蔵の雪の小面にはこれが見当たりません。それがなぜなのかはわかりません。また、今回展示している4面のうち1面にも見当たりません。

京都金剛家の雪の小面は塗り直しをして傷がかくれてしまったのでしょうか。

さらに今回出品していませんが、「天下一河内」の焼印がある「十六」の面裏に「雪の小面」と共通する特徴があるのも不思議です。「十六」は平敦盛の役に用いる男役の面ですから。

参考:能面 十六 「天下一河内」焼印 江戸時代・17世紀 ※今回は展示されていません

不明な点をこれから研究して解決すべく、調査を重ねています。その成果を公開してまいりますので、能面の展示にご注目ください。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(京都国立博物館列品管理室長) at 2014年12月12日 (金)