1089ブログ

10月5日、雨にも負けず平成館に子どもたちが集結、これから考古学者に挑戦するというので密着です。

挑戦を受けてたつのは、トーハクの品川研究員と井出研究員のふたり。正真正銘の考古学者です。

子どもたちに考古学者体験をして楽しく学んでもらおうと意気込んでいました。

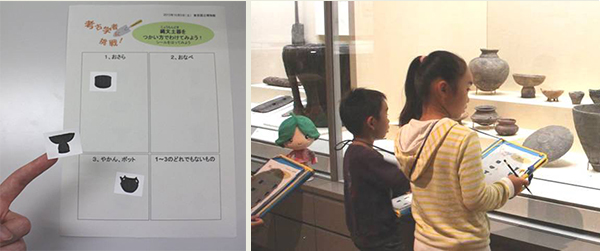

まず考古学者体験に挑んだのは小学校1~4年生のちびっこ考古学者。

毎日の生活で使っている食器やお鍋などをみて、その役割をあてるゲーム。

お鍋は煮炊きに使います。お皿には食べものをもりつけます。飲み物を飲むためにはやかんやコップが必要ですね。

役割にあわせて、いろいろな形の食器を使い分けているんです。これって当たり前だけど、とっても大切なポイント。

トーハクくんも一緒に挑戦!

縄文時代も役割によって食器を使い分けていたのかな?

ということで、縄文時代の食器である土器のシルエットシールを使って、土器の役割をあてる2つめゲーム開始。

シルエット、大きさや色ではなく形だけで役割を予想します。

「なんだろう、これ」「わからないよ」という言葉も聞こえてきますが、みんな制限時間いっぱい一生懸命考えました。

答え合せはせっかくなので平成館考古展示室で!

まずはシルエットシールのモデルになった土器を探します。本日3つめのゲームです。

探し当てた土器をみんなで観察、2つめのゲームの答え合せをかねて、その役割を品川研究員、井出研究員が教えてくれます。

ほんものは意外に大きい!思ったよりもようがいっぱい! ユリノキちゃんも応援してくれていました。

観察していてみんなが気になったのは土器のもよう。

最後はどんな道具でもようをつけたのか、粘土板を使って考えるゲーム。

自分で「これ!」と思った道具を使って、ほんものの土器のもようを粘土板で再現したら、ほんものの土器をもう一度観察。

「あれ、違うかも。貝じゃなくて竹かなぁ」

思ったようにいかなかった子どもたちは、すぐさまやり直しにいきます。すごい根気と集中力!

何度も観察して考えて、時にはみんなで相談して、正解がわかったときの表情はまるで、新知見を得た考古学者です。

学んだ成果をニコニコしながらお父さん、お母さんに教えてあげる姿は頼もしくもありました。

じっくり見て、しっかり考えてみるといろんなことに気づくはず。

続いて午後は小学校5年生から中学2年生の考古学者のタマゴたちの挑戦です。

タマゴたちは考古学者の仕事を勉強したあと、土器片の拓本に挑みます。

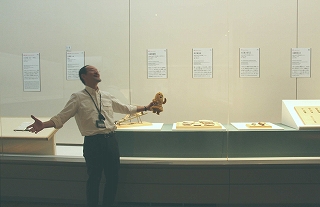

まずは品川研究員、井出研究員のデモンストレーションをじっくりみてコツを伝授されます。

井出研究員もタマゴたちも真剣。トーハクくん、邪魔しちゃいけませんよ。

さっそくそれぞれ拓本に挑戦。

拓本という言葉すら聞いたことがない彼らにとっては緊張する体験だったでしょう。

「拓本だと、写真でみるよりももようがよく見える」という驚きもあったようです。

みんな無事に拓本が完成しました。

なれない作業に四苦八苦。土器片と考古学者のタマゴがとった、はじめての拓本です。

最後に展示室でほんものの土器を観察。

拓本体験をした直後だからでしょうか、みんなもように夢中です。

かたちや大きさ、色などの変化についての解説を聞き、もようだけでない土器の魅力を楽しみました。

ちびっこ考古学者のみなさんも、もう少し大きくなったら、今度はこちらに挑戦しましょう!

考古学者体験に挑戦し、考古学者とふれあい、土器と向き合ってたくさんのことを学んだ子どもたち。

考古学者になりたい!という夢を大きく大きく育ててください。

いつかみんなの夢が叶いますように。

ちびっこ考古学者と考古学者のタマゴたち。ユリノキちゃんとトーハク君もちゃっかり…

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2013年10月08日 (火)

考古学と美術の出会い「特集陳列 うつす・つくる・のこす」のみどころ(1)

10月20日(日)まで本館2階特別2室で開催中の特集陳列「うつす・つくる・のこす-日本近代における考古資料の記録-」のみどころをご紹介します。

今回の特集陳列では、考古学と美術の出会いとも言える、考古学のために描かれた絵画作品を多く展示しています。

まず、皆様をお迎えするのは、大正時代に活躍した洋画家・長原孝太郎や二世五姓田芳柳が描いた大きな油絵です。

現状の把握コーナー(遺跡を描いた油画と、関連する考古資料や写真を展示しています。)

これらの絵画は考古陳列室に展示するために、帝室博物館(昔のトーハク)から画家へ制作が依頼されました。本作に求められていたのは、遺跡の現状を伝えて理解を助ける、現代でいうところの展示パネルの役割でした。

ケース右手前の《貝塚図》では、土器片が非常に丁寧に描かれていることが眼をひきます。長原は初代東京人類学会会長の神田孝平のもとで古物の整理をしていた経験から、実際に縄文土器をよくみる機会があったのかもしれません。

細部に注目してみると、作品には画家の遊び心がちょっと顔をのぞかせています。

《貝塚図》のサインは土器片に装飾的に組み込まれています。絵画の手前には、モチーフとなった陸平貝塚から実際に出土した土器片も展示していますので併せてご覧ください。

大正時代の考古展示も、こんな風に行われていたのかも知れませんね。

貝塚図(部分) 長原孝太郎筆 大正5年(1916)頃 現地=茨城県美浦村土浦字陸平 陸平貝塚 東京国立博物館蔵

奥へ進んで、ケースの左端には《群集横穴図》を展示しています。

モチーフとなった吉見百穴は、古墳時代後期から終末期(6~7世紀)に造られた横穴墓群です。明治時代初期には先住民とされた土蜘蛛の住居跡とも考えられ、いわゆる「穴居論争」の舞台になりました。

右下には、横穴の入り口部分が別窓で説明的に描かれていますね。一枚の絵画として鑑賞しようとすると、この入り口の部分が唐突に見えてしまいますが、考古学の展示解説のパネルとしては、十分にその機能を果たしていたことでしょう。

しかも、この入り口部分はもっとも気合いを入れて(?)描かれていて、サインもこの部分にあります。そこだけ切り取ってみると、立派な秋の風景画(!)です。

二世五姓田の義理の兄・五姓田義松も明治11年(1878年)にH・V・シーボルトと吉見百穴を訪れて絵を描いたそうですが、その絵はまだ見つかっておりません。義松の百穴図はどんな絵だったのか、ぜひ見てみたいものです。

左:群集横穴図 二世 五姓田芳柳筆 大正2年(1913)頃 現地=埼玉県比企郡吉見町北吉見 吉見横穴 東京国立博物館蔵

右:群集横穴図(部分)

次に、対面する壁付ケースは、重要文化財の武人埴輪から始まります。

吉見百穴の発掘にも関わった埼玉県の素封家・根岸武香の旧蔵品で、有名な埴輪のために絵画資料もたくさんあります。本展覧会では、お雇い外国人のW・ゴーランドの著書に登場する図を併せてご覧いただきます。

外国の方が描くとちょっと外国人風…です。

こちらのケースでは、昭和初期の杉山寿栄男による色鮮やかな復原図の掛け軸を中心に、出土遺物をもとに復原された模造品を展示しています。

過去の復元コーナー(装身具や武具を身に着けた様子がよくわかる人物埴輪と復原模造品、復原図を展示しています。)

さて、進んで中央の昭和初期に制作された2幅の男子像などは、現代的なデザイン画を連想させますね。それは作者がデザインの教育を受けて、印刷業界で活躍された方だからでしょう。

これらの絵画作品の特長は、当館所蔵の考古遺物がそれとわかるようにしっかりと描かれていることです。きっと当時の研究員と繰り返し相談しながら描いたことでしょう。

たとえば、憂いを含んだ瞳が印象的な《上古時代女子図》の女性の耳には、当館所蔵の埴輪と同じかたちの耳飾りが描かれています。額(ひたい)の櫛の使い方は絵画の方がずっとわかりやすいですね。

これらの絵画作品と実際の考古遺物や模造品は一緒に展示していますので、両方を見比べて杉山の視点をぜひ実感してみてください。

左:上古時代女子図(部分) 杉山寿栄男筆 昭和5年(1930)頃 東京国立博物館蔵

右:埴輪 腰に鈴鏡をつける女子(部分) 群馬県伊勢崎市下触町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

当館の所蔵するこれらの考古学に関する絵画作品を見ていくと、明治・大正時代は「現状の把握」が第一義で、遺物や遺跡をありのままに「うつす」ことが求められたようです。

次の昭和初期には、「うつす」だけでなく考古学者と造形作家が一緒に展示品を「つくり」、「過去の復元」に努めていった様子がわかります。

また会場中央の覗き込みケースや行燈ケースには、遺物を発掘された状態のままにうつす「現状模造」や、遺物が造られた当時の状態を再現する「復原模造」などを実物と比較して展示しています。これらは、仕様や素材をさまざまに変えながら、考古学者と工芸作家が工夫を重ねた模造品の数々です。こちらもぜひご覧ください。

今回展示する作品は、近代の日本における考古資料の記録であるだけでなく、文化財を後世に遺(のこ)し伝えていくために、博物館の考古学者と造形作家が協働してきた証でもあります。

それはまた、写真と油画の関係や、古物収集家と美術の関係など、日本美術の研究においても多様な広がりを含んでいます。

それぞれの立場から、さまざまな読み取り方をしていただければ幸いです。

ところで、今回の展示の油彩画3点の修理には、館内設置の募金箱にお寄せいただいたご芳志を使用させていただきました。

ご協力くださいました皆様には、心より御礼申しあげます。

このような今回の展示の準備を通じて、文化財を「のこす」活動はご来館くださる皆様によって支えられているということを感じさせられました。

140年の歴史のあるトーハクで多くの方に支えられて守られてきたこれらの作品を、皆様もぜひ実際にご覧ください。

ご来場を心よりお待ちしております。

10月1日(火)(14:00~14:30)は会場で列品解説を行います。どうぞお運びください。

| 記事URL |

posted by 鈴木希帆(登録室) at 2013年09月23日 (月)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は井出研究員に、“じょうもん土器先輩”のところへ連れて行ってもらうほ。

どんな先輩なのか…土器土器するほー!

こんにちは!トーハクくん。

![]() 井出さん、今日はよろしくお願いしますほ!

井出さん、今日はよろしくお願いしますほ!

その前に…。そもそも土器って、なんだほ?

![]() 土器とは、粘土をこねて形を作り、焼いてできたうつわのことだよ。素材はトーハクくんと一緒だね。

土器とは、粘土をこねて形を作り、焼いてできたうつわのことだよ。素材はトーハクくんと一緒だね。

土器が発明されたことによって、煮る、炊く、蒸すといった基本的な調理ができるようになり、人々の食生活は大きく改善され、暮らしが安定するようになったんだよ。スープを食べられるようになったのも、土器のおかげなんだよ。

![]() ほー。僕もうつわにされていたら、「踊るはにわ」ならぬ「踊るうつわ」なんてよばれていたかもしれないほ…。

ほー。僕もうつわにされていたら、「踊るはにわ」ならぬ「踊るうつわ」なんてよばれていたかもしれないほ…。

じゃあ、「じょうもん」というのは、どういう意味なんだほ?

![]() 縄文時代に使われた土器が縄文土器と呼ばれているよ。

縄文時代に使われた土器が縄文土器と呼ばれているよ。

ちなみに縄文土器の呼び名は土器の表面の縄目の文様に由来しているんだ。

縄目以外にも、竹や木、貝がらなどを加工して使ったり、そのまま押しつけたりした文様もあるよ。

![]() なわめ?もんよう? むー、いったいどんなふうに作られているんだほ?

なわめ?もんよう? むー、いったいどんなふうに作られているんだほ?

![]() (キリッ)縄文土器は、粘土をこねて、ドーナツ状のわっかをつくり、それをだんだんと重ねてうつわの形をつくります。

(キリッ)縄文土器は、粘土をこねて、ドーナツ状のわっかをつくり、それをだんだんと重ねてうつわの形をつくります。

土器がある程度乾いたら、表面に、縄を転がしたり、押し付けたり、竹や木、貝がらなどを使ったりして、いろいろな文様を飾ります。日陰でしばらく乾かしてから、野焼きで焼いて完成です。

中には、さらに赤い顔料で模様を描いたり、漆を塗って表面をコーティングしたりと入念に仕上げているものもあります。

![]() ほほー。ドーナツ… いや、縄で文様をつけるから、「じょうもん」なんだね!

ほほー。ドーナツ… いや、縄で文様をつけるから、「じょうもん」なんだね!

ところで井出さん、ここにいる“じょうもん土器先輩”たちは、人間の顔や動物の形みたいなものがついているけど、なんでだほ?

![]() (ふたたびキリッ)縄文時代には土器のほかに、人をかたどった土偶や動物の形の土製品があります。

(ふたたびキリッ)縄文時代には土器のほかに、人をかたどった土偶や動物の形の土製品があります。

これらは粘土で作った、いわば縄文時代のフィギュアともいえるでしょう。現代のフィギュアと大きくちがうのは、縄文時代の土偶や動物形土製品は、おもにお祈りやまじないといった特別な場面で使われた可能性が高いのです。たいていの土偶がバラバラの状態で発見されるのは、こうした場面でわざと壊されているからだと考えられています。

人や動物の姿を土器に飾るのは、縄文時代はじまりの頃までさかのぼります。最初は小さな飾りだったものが、しだいに土器の目立つ部分に、大きく、はっきりと飾られていくようになります。今から4500年位前の勝坂式土器(かつさかしきどき)とよばれるものは、そういった人物や動物文様が流行した頃の代表例です。

![]() ほほー。こちらの山梨県北杜市出身の“じょうもん土器先輩”たちは、カツサカシキ?から選ばれし先輩たちなの?

ほほー。こちらの山梨県北杜市出身の“じょうもん土器先輩”たちは、カツサカシキ?から選ばれし先輩たちなの?

![]() そうだね。まずはこの土器から見ていきましょう。

そうだね。まずはこの土器から見ていきましょう。

![]() 顔がふたつ、見えるほ?

顔がふたつ、見えるほ?

![]() 土器の口のところと胴のところに、顔のような装飾が見えるよね。顔以外にも土器の表面の盛り上がった部分や線状の文様をよくみると、人間の体をまねたような文様があるよ。

土器の口のところと胴のところに、顔のような装飾が見えるよね。顔以外にも土器の表面の盛り上がった部分や線状の文様をよくみると、人間の体をまねたような文様があるよ。

胴のところの顔は、その人体をあらわしたような文様からこちらをのぞきこんでいるようにも見えるね。

この土器は、赤ちゃんがお母さんのおなかからまさに生まれ出ようとする、その瞬間をあらわしているとして「出産文土器」とも呼ばれているんだ。土器の口の部分についた顔が、お母さん、胴のところの顔が赤ちゃんというわけなんだ。

縄文人の安産祈願や豊饒への願いが込められていると考えられているよ。

顔面把手付深鉢形土器 山梨県北杜市 津金御所前遺跡 5号住居跡出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年 山梨・北杜市教育委員会蔵

後ろ側にも同じような顔の文様がついているんだ。

展示室では見られない、後ろ側

![]() なんと!生命誕生の神秘! じょうもんの先輩たちは、土器に祈りを表現したんだね!

なんと!生命誕生の神秘! じょうもんの先輩たちは、土器に祈りを表現したんだね!

![]() 次は、こちら。

次は、こちら。

![]() こ、これは!ぼくの大好物のクッキーみたいだほ!!おいしそうだほ~(ヨダレ…)

こ、これは!ぼくの大好物のクッキーみたいだほ!!おいしそうだほ~(ヨダレ…)

![]() トーハクくん、食いしんぼうなんだね…(汗)。

トーハクくん、食いしんぼうなんだね…(汗)。

たしかにクッキーみたいなのが、前と後ろに二つけられているよ。

人形装飾付深鉢形土器 山梨県北杜市 寺所第2遺跡 T-11号住居跡出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年 山梨・北杜市教育委員会蔵

(左が展示室でご覧いただける姿、右は後ろ側)

二つの顔は表情がまったく違うんだ。

一方の顔は、眉をひそめてつりあがった目元、口を一文字につぐんで見るからに怒っているようだね(下の右側の写真)。もう一方の顔は、目尻が垂れて口元は弓なりに上がって、まるで微笑んでいるように見えるね(下の左側の写真)。この土器のように、一つの土器に、対照的な顔や人体の文様が二つ以上、施されることがあるんだ。

右が展示室では見られない、後ろ側。表情を見比べてみてください。

それは男女の違いや、カミとヒトなどを対照的にあらわしているとも考えられているんだ。

この土器のほかにも、展示室には、一方はお尻が大きく、もう一方は小さく表現された二つの人体文様をもつ土器もあるよ。これは男女の違いを表しているのかもしれないね。

![]() おや、こっちは、ずいぶんとフクザツなかたちをしているほー?

おや、こっちは、ずいぶんとフクザツなかたちをしているほー?

重要文化財 人形装飾付異形注口土器 北海道北斗市茂辺地出土

縄文時代(後期)・前2000~前1000年 東京国立博物館蔵

![]() これはボールのような丸い胴体に、橋をかけたような頸(くび)がついている、見るからに変わった注口土器(ちゅうこうどき)だね。

これはボールのような丸い胴体に、橋をかけたような頸(くび)がついている、見るからに変わった注口土器(ちゅうこうどき)だね。

注ぎ口の部分がなくなってしまっているけれど、前後に顔、左右に人形、合計4人の顔が表されているんだ。

(展示室ではこの土器の細部を三次元計測機によって計測し展開させた図面を掲示しています)

![]() チューコー土器?

チューコー土器?

![]() 注口土器は土瓶(どびん)や急須の形に似ていることから、液体を注ぐ容器だったと考えられているよ。

注口土器は土瓶(どびん)や急須の形に似ていることから、液体を注ぐ容器だったと考えられているよ。

![]() ほほー。井出研究員だったらお酒を注ぐところだほ…(ニヤニヤ)。

ほほー。井出研究員だったらお酒を注ぐところだほ…(ニヤニヤ)。

![]() ん?何か言った?

ん?何か言った?

ところで、この土器は配石遺構(はいせきいこう)という、石で囲まれた特殊な遺構の周辺で発見されたんだよ。

配石遺構は、人が亡くなった際に行われた儀礼で使われた場所とも考えられているんだ。

![]() 今も昔も亡くなった人を偲んでお酒をのむのにかわりがなかったのかな?

今も昔も亡くなった人を偲んでお酒をのむのにかわりがなかったのかな?

土器についている顔は、亡くなった人の顔に似ているのかな?

![]() (最後にキリッ)今まで見てきたこれらの土器に、わざわざ多くの時間と労力をかけて、人や動物をあらわした装飾を施すはっきりとした理由は残念ながらよくわかっていません。

(最後にキリッ)今まで見てきたこれらの土器に、わざわざ多くの時間と労力をかけて、人や動物をあらわした装飾を施すはっきりとした理由は残念ながらよくわかっていません。

しかし、土偶や土製品ではなく、あえて、うつわに装飾を施したことに縄文人からの強いメッセージを感じます。

こうした土器が、どのような場面でどのように使われたのか、最新の発掘調査の成果を見ながら考えてゆかねばなりません。

![]() 井出研究員がそのナゾを解き明かしてくれるのを期待するほ!

井出研究員がそのナゾを解き明かしてくれるのを期待するほ!

今日はいろいろな“じょうもん土器先輩”を紹介いただき、ありがとうございました!

井出研究員お気に入りの“顔面把手先輩”たちと記念撮影

特集陳列「縄文土器に飾られた人物と動物」

平成館 考古展示室 2013年7月9日(火) ~ 2013年10月27日(日)

自由研究応援キャンペーン ミュージアムシアター&考古学に挑戦!スタンプラリー 8月10日(土)~9月1日(日)

1. 小・中学生はミュージアムシアター無料(通常300円)

上演プログラム:

「土偶 縄文人の祈りのカタチ─バーチャルで土偶に遭遇─」

「洛中洛外にぎわい探訪 徳川の威光と二条城障壁画─大名がひれ伏した二条城の鷹と虎─」

2. スタンプラリー「考古学に挑戦!」で土偶ステッカーをプレゼント

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2013年08月10日 (土)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は井上研究員といっしょに「国宝 大神社展」を見に行くほ。

「第2章 祀りのはじまり」について教えてくださいだほー!

待っていたよトーハクくん!最終回は、考古遺物を紹介しよう。

![]() お願いしますほ!

お願いしますほ!

この章では、「国宝 大神社展」のなかで一番古い時代のものを展示しているんだほ?

![]() そうだよ。日本には神道のもととなった思想が、仏教伝来以前からあったわけだ。そのあたりを見てゆこう!

そうだよ。日本には神道のもととなった思想が、仏教伝来以前からあったわけだ。そのあたりを見てゆこう!

![]() はいっ!(うぷぷ、井上さんの戦隊ヒーローモノみたいな語り口がたまらんほ!)

はいっ!(うぷぷ、井上さんの戦隊ヒーローモノみたいな語り口がたまらんほ!)

![]() 人々は、山や海、岩や木など、自然のものに神を見出して、畏れ敬ってきた。

人々は、山や海、岩や木など、自然のものに神を見出して、畏れ敬ってきた。

第2章の展示は、この展覧会のコンセプトの基底をなす部分だけど、それをきちんと表現するには、少なくとも縄文時代の状況から説明しなければならない!

なにしろ縄文時代だけで1万年以上あるんだから、それだけでひとつの展覧会が出来てしまうくらいだ!

しかしそれには全然スペースが足りない!

苦悩する井上さんと、なす術のないトーハクくん。

そういうわけで、数ある遺跡のなかでも、神社が成立する以前の神マツリの状況が伝わりやすいであろう、2つの遺跡に絞って紹介することにした。

人々が何故山や海を信仰するようになったのか、それが神社創建にいかにつながっていったのかをご覧いただこう。

山ノ神遺跡出土品

古墳時代・5~6世紀 東京国立博物館蔵

![]() 奈良県の山ノ神遺跡は、山自体を御神体として祀っている大神神社(おおみわじんじゃ)に深く関わる祭祀遺跡、つまり、神を祀り、祈りをささげたところだよ。

奈良県の山ノ神遺跡は、山自体を御神体として祀っている大神神社(おおみわじんじゃ)に深く関わる祭祀遺跡、つまり、神を祀り、祈りをささげたところだよ。

![]() ほ~、なんだかボク、親しみを感じるほ。

ほ~、なんだかボク、親しみを感じるほ。

![]() そりゃそうさ、古墳時代・5~6世紀の遺物だから、キミの誕生とほぼ同時期だ。

そりゃそうさ、古墳時代・5~6世紀の遺物だから、キミの誕生とほぼ同時期だ。

![]() ほー!それはご縁だほー!

ほー!それはご縁だほー!

(トーハクくんは5歳ですが、モデルになった「埴輪 踊る人々」は古墳時代・6世紀の遺物です。)

お皿とかツボみたいな、いろんな形をしているけど、何かの道具なのかな。

![]() うむ。鋭いな。これは、お酒をつくる道具という説が有力だ。

うむ。鋭いな。これは、お酒をつくる道具という説が有力だ。

杵(きね)と臼(うす)で脱穀した米を箕(みの)でふるって、柄杓(ひしゃく)で汲んだ清水(せいすい)を加えて坩(かん。つぼのこと)で醸(かも)す。

![]() ほう。こんなにミニサイズの道具でお酒がつくれるほ?

ほう。こんなにミニサイズの道具でお酒がつくれるほ?

![]() おそらくこれは儀式用につくられたものだから、小さくつくられている。

おそらくこれは儀式用につくられたものだから、小さくつくられている。

でも酒造りは実際に行われていて、その工程を模したんだろう。

![]() なるほ。

なるほ。

でも不思議だほ、山の神さまなのにどうしてお水やお酒と関係があるほ?

![]() それはだねトーハクくん。

それはだねトーハクくん。

水は山から湧いてくる。湧いた水は泉になり、川になり、やがて海にたどり着く。

水は、山に住む動植物を育てる。田畑をも潤す。

その水と、水が育んだ米で造られる酒は、まさに神と人とを結びつけるものなんだ。

![]() ポエム!

ポエム!

井上さん、ボク今ちょっと感動しちゃったほ。そういう大事なことをどうしてもっと早くに教えてくれなかったほ!

![]() それはキミが早く取材に来ないからだろう!

それはキミが早く取材に来ないからだろう!

![]() ぎくっ!

ぎくっ!

![]() まあいい、とにかく水の生まれ出るところは生命の根源、神聖な場所として崇められることが多いんだ。

まあいい、とにかく水の生まれ出るところは生命の根源、神聖な場所として崇められることが多いんだ。

![]() そっか。なんだかボク、そういう感じが懐かしいような気分がするほ。

そっか。なんだかボク、そういう感じが懐かしいような気分がするほ。

山の神様は、たくさん恵みを与えてくれるんだね。

![]() そうだ。しかし同時に山は、土砂崩れ、地すべり、噴火など、いつも穏やかな顔ばかりじゃない。

そうだ。しかし同時に山は、土砂崩れ、地すべり、噴火など、いつも穏やかな顔ばかりじゃない。

だからこそ人々は山や自然を畏れ、敬うんだ。これが、神社創建に関わる思想的ルーツとも言えるんだな。

さて、もうひとつの作品を見てみよう。

国宝 方格規矩鏡

古墳時代・4~5世紀 福岡・宗像大社蔵

![]() 福岡県の沖ノ島祭祀遺跡から出土した鏡だ。

福岡県の沖ノ島祭祀遺跡から出土した鏡だ。

![]() オキノシマ?

オキノシマ?

![]() 島全体が御神体ともいわれている島だよ。古くから祭祀が行われていたから、遺跡がたくさんある。

島全体が御神体ともいわれている島だよ。古くから祭祀が行われていたから、遺跡がたくさんある。

もともとは一氏族が、航海の安全や一族繁栄のために祭祀を執り行っていたようだが、弥生時代以降、大陸との交流が盛んになることで、古墳時代には大和政権が国家的事業として祭祀に取り組むようになっていった。

この島で出土した遺物が、これだ。

![]() グラフィカルでかっこいいデザインだほ!

グラフィカルでかっこいいデザインだほ!

![]() うむ。中央にある鈕(ちゅう。丸い部分)の周りを四角で囲み、その四方にはT・L・Vの形の文様がならぶ。

うむ。中央にある鈕(ちゅう。丸い部分)の周りを四角で囲み、その四方にはT・L・Vの形の文様がならぶ。

TとLは定規を、Vはコンパスをあらわしているとされている。

![]() 模様がとっても細かくて、いい仕事しているほ!デザインがあんまり日本っぽくないように感じるけど。

模様がとっても細かくて、いい仕事しているほ!デザインがあんまり日本っぽくないように感じるけど。

![]() たしかに。そう感じるのは、この鏡に中国からきた四神(玄武・朱雀・青龍・白虎)の思想が盛り込まれているからだろう。

たしかに。そう感じるのは、この鏡に中国からきた四神(玄武・朱雀・青龍・白虎)の思想が盛り込まれているからだろう。

このデザインは、その思想を巧みに和様化したものだととらえている。

沖ノ島からはこうした精緻な銅鏡がたくさん発見されているが、その中でも目を見張るデザインと言えるだろう。

![]() ねえ井上さん、もしかして沖ノ島にはまだたくさん遺物が眠っているんじゃないの?

ねえ井上さん、もしかして沖ノ島にはまだたくさん遺物が眠っているんじゃないの?

![]() そうさ!まだまだ眠っているに違いないんだ!ここは通称「海の正倉院」と呼ばれているくらいすごい場所なんだよ。

そうさ!まだまだ眠っているに違いないんだ!ここは通称「海の正倉院」と呼ばれているくらいすごい場所なんだよ。

もしさらに調査が進むのであれば、古代の人々の祈りの実態がもう少し深く分かってくるはずだ。

今後の調査に大いに期待したい!

![]() ミステリーがいっぱいありそうでワクワクするほ!

ミステリーがいっぱいありそうでワクワクするほ!

そうか。いまボクたちは神社へお参りに行くけど、神社ができる前は、山や海とか自然そのものに対してお祈りしたり、お祀りしていたんだね。

ここが神社のスタート地点だったんだ!

井上さん、アツいお話をどうも有難うございました!

ミスター銅鐸とトーハクくん。

日本人の祈りのルーツが、自分の誕生するずっと前から脈々とあったんだと思うと、ちょっと胸が熱くなったトーハクくんなのでした。

~おわり~

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2013年05月28日 (火)

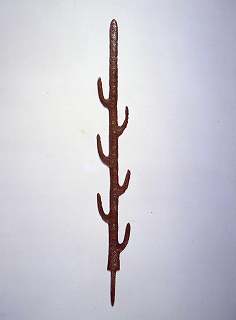

あの「七支刀(しちしとう)」が、展示期間が延長され、5月12日(日)まで観られるようになった!!

国宝 七支刀

古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵

[展示期間:5月12日(日)まで]

当初は5月6日(月・休)までの展示予定だったが、奈良・石上神宮の森正光宮司の格別なるご配慮により実現したのだ。

この刀剣がどれほど貴重なものか説明しよう。

教科書でもお馴染みの「七支刀」。

この名は忘れても、その独特の形を示せば、多くの方が「ああ、あれか!」と、ピンとくるはずだろう。それほど有名な刀剣だ。

しかし、実物が展示されることはほとんどない。それは、この刀剣がご神体にも匹敵するものだからなのだ。

この刀剣には、表裏合わせて61文字が金象嵌されている(彫った文字の上に金がのせられている)。

その銘文の解釈には諸説あるが、大意はざっと以下のとおりだ。

「泰和(太和に通じる)4年の吉日に上質の鉄で七支刀を造った。

この刀は多くの敵兵を退ける力があり、侯王にふさわしい。未だこのような刀は百済にはなかった。

百済王・・・(中略)・・・倭王のために造り、後世に伝えられるように。」

これにより、この刀剣が中国・東晋の太和4年(369)に制作され、百済王から倭王に贈られたことが推測される。

「七支刀」は、日本の古代史のみならず当時の東アジア情勢を考えるうえでもきわめて貴重な史料なのだ。

この機会を見逃すなかれ!

並み居る敵を退ける七支刀のパワーを、あなたももらいに来ないか!!

「七支刀」は、第五章 伝世の名品の中盤に展示されている。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、考古、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画課長) at 2013年04月23日 (火)