1089ブログ

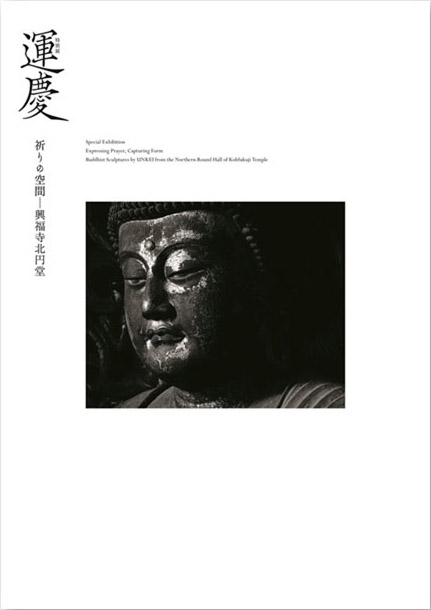

現在、本館特別5室にて開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」では、鎌倉時代に復興された当時の興福寺北円堂内陣を再現する試みとして、7軀(く)の国宝仏をご覧いただけます。

特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」会場風景

(左から)世親菩薩立像、弥勒如来坐像、無著菩薩立像 すべて国宝 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

弥勒如来坐像、無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像は現在も北円堂に安置されますが、四天王立像は現在中金堂(ちゅうこんどう)に安置され、長年本来の安置場所が議論されてきました。これまでの研究により、中金堂の四天王像が、本来は北円堂に安置された可能性が有力視されており、このたび、同じ展覧会場で一緒にご覧いただけることとなりました。

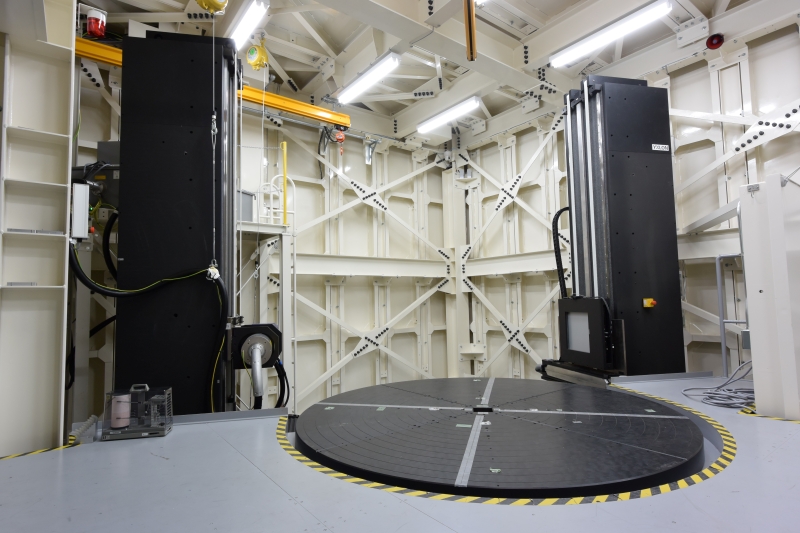

ところで、日頃は寺社のお堂で信仰を集める仏像にとって、展覧会や修理といったタイミングは、貴重な調査研究の機会でもあります。調査といえば、メジャーで寸法を計測したり、間近にじっくり観察して調書をとったり・・・という光景を想像されるかもしれません。これらはもっとも基本となる大切な作業ですが、さらに近年注目されているのがX線CT撮影です。物質を透過するX線の特質を利用した分析手法で、医療用CTが有名ですが、外からは見えない内部を観察するという目的では、もちろん文化財にも有用な技術です。従来のX線撮影では、レントゲン撮影のように一方向の情報がすべて重なってしまいますが、CTは、対象となる物質に360度の方向から照射されたX線をコンピュータ上で計算し、3Dデータが生成されるため、対象を立体的に把握できる利点があります。

X線CT撮影装置

CTでわかることに、たとえば部材の接合箇所や木目、材質の違いがあり、構造や制作技法の理解に欠かせません。また、亀裂や虫損、朽損(きゅうそん)等も明らかとなるため、保存状態の把握にも有益です。いずれも、基本的には材質によってX線の透過率が異なる性質を利用しており、X線を通しにくい材質ほど白く映るため、その濃淡や連続性で判断します。

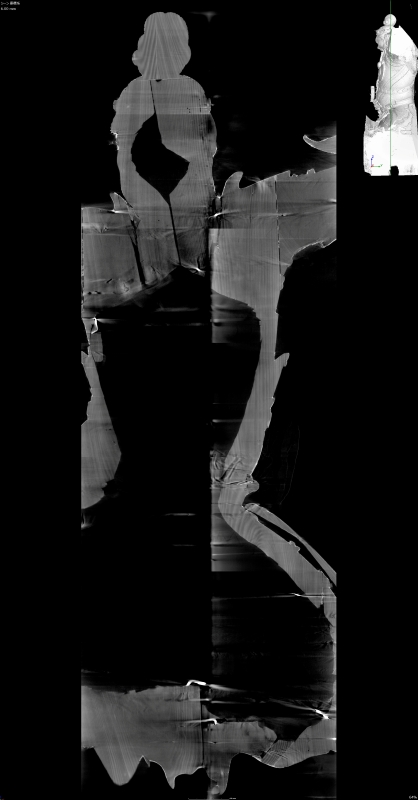

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 奈良・興福寺蔵 中金堂安置

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 奈良・興福寺蔵 中金堂安置

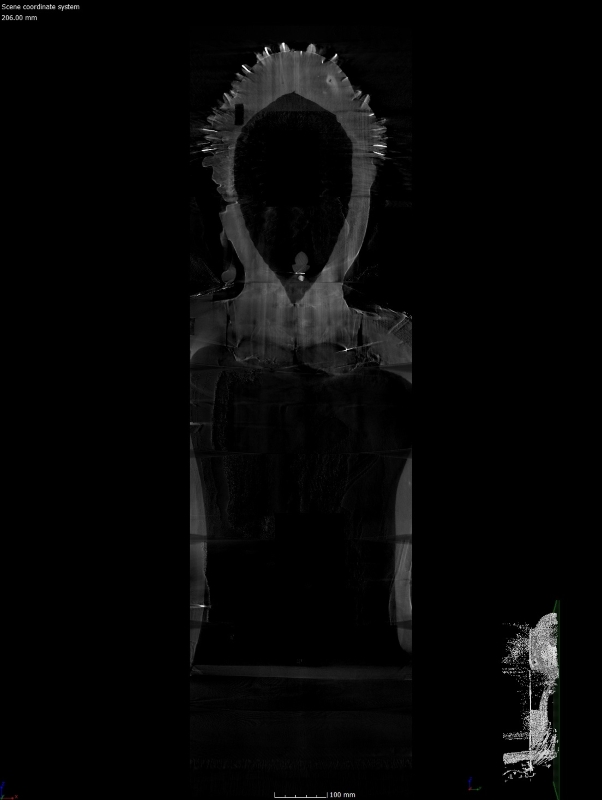

同X線断層(CT)(撮影時の名称「増長天」)(作成:宮田将寛)

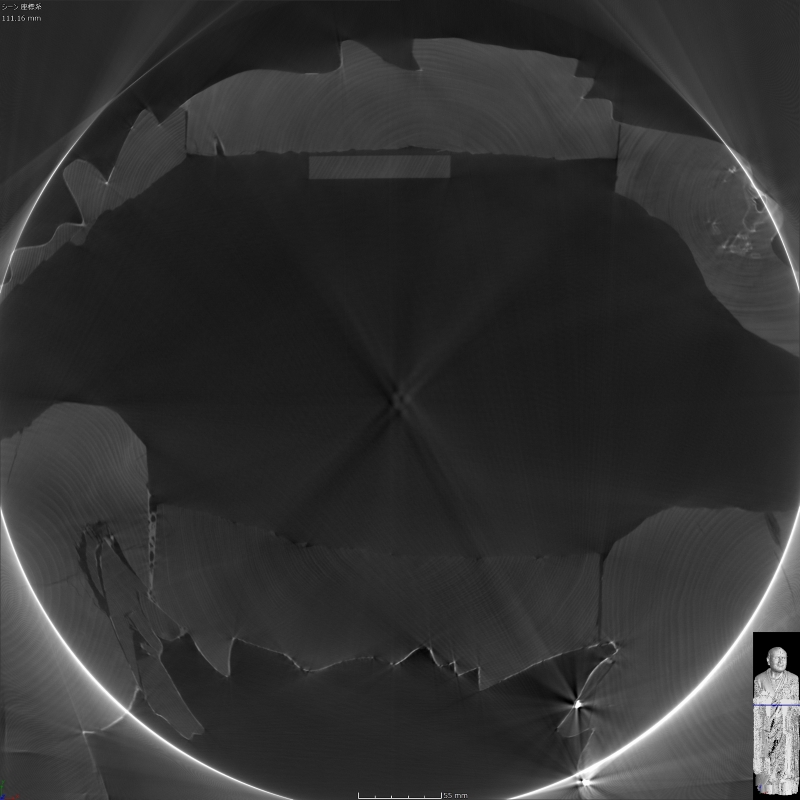

弥勒如来坐像 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

弥勒如来坐像 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

同X線断層(CT)(提供:奈良国立博物館)

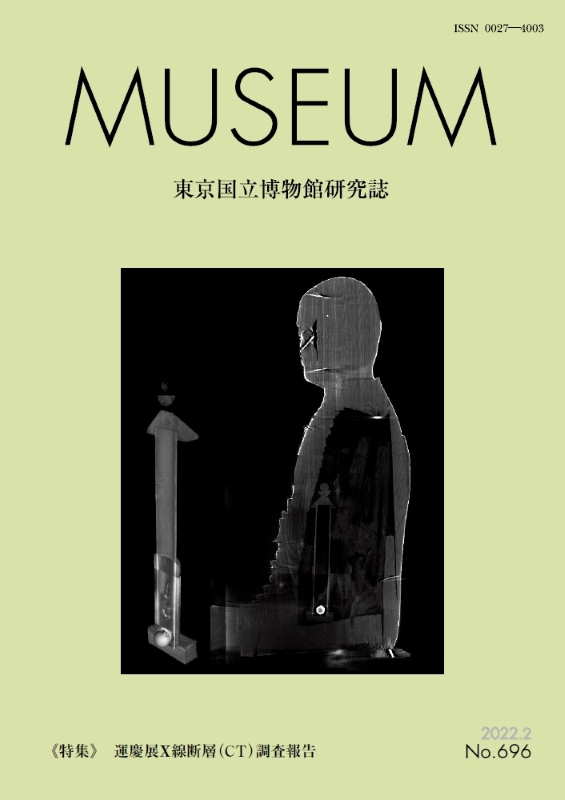

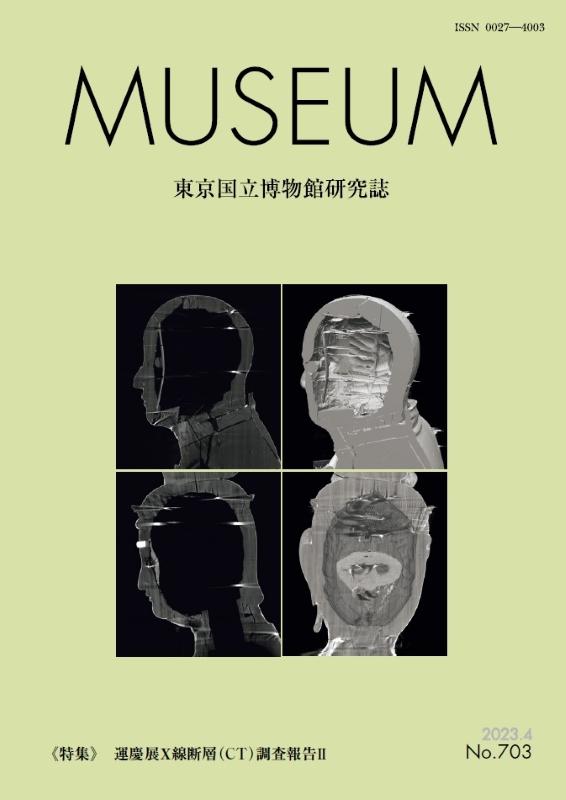

さらに詳しくご覧になりたい方は、当館発行の『MUSEUM』(東京国立博物館研究誌)をご参照ください。2017年の運慶展で撮影したすべてのCT報告をご覧いただけます。(無著・世親菩薩立像、四天王立像はこのうち696号に掲載)

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告」『MUSEUM』696号、2022年2月

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告」『MUSEUM』696号、2022年2月

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告II」『MUSEUM』703号、2023年4月

(注)『MUSEUM』は当館ミュージアムショップでお求めいただけます。各号の在庫の有無については、ミュージアムショップ(03-3822-0088)までお問い合わせください。

| 記事URL |

posted by 西木政統(彫刻担当研究員) at 2025年10月29日 (水)

みなさまは、仏師運慶をご存じですか?

| 記事URL |

posted by 児島大輔(彫刻担当研究員) at 2025年10月23日 (木)

現在、本館 特別5室で開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」(11月30日(日)まで)は、この度来場者10万人を達成しました。

これを記念し、東京都からお越しの深田さん、神奈川県からお越しの満石さんに当館館長藤原誠より記念品と図録を、興福寺の森谷英俊貫首より直筆の色紙を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。左から森谷貫首、満石さん、深田さん、10万人達成パネルを持つ藤原館長

お二人は大学の同級生。現在、フィールドワークの授業で、海外の観光客に向けて「鎌倉」をプロモーションするための調査をされているとのことです。

本展は、フィールドワークの担当教員の方におすすめされてお越しいただきました。

深田さんは修学旅行で興福寺を訪れたことがあり、満石さんは御朱印集めが趣味とのこと。

これまで仏像をじっくり拝見する機会はなかなかなかったとのことで、「ゆっくり楽しみます」と期待を膨らませていました。

鎌倉復興当時の北円堂内陣の再現を試みる本展。弥勒如来坐像は、2024年度の修理を経て、約60年ぶりに東京で公開されています。

運慶の最高傑作が織りなす至高の空間を、心ゆくまでご堪能ください。

なお、毎週金・土曜日および11月2日(日)、11月23日(日)は午後8時まで開館しています(入館は閉館の30分前まで)。

夕方以降の時間帯は比較的ゆっくりとご鑑賞いただけます。ぜひ夜間開館時にも足をお運びくださいませ。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年10月15日 (水)

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(後編)

本館特別1室・特別2室では現在、特集「創建400年記念 寛永寺」を開催しています。

特別1室の第1~3章について前編ブログでご紹介しましたが、今回の後編ブログでは特別2室の第4~6章を見ていきましょう。

(注)会場は撮影不可となっております

第4章展示風景

第4章「徳川家の祈祷寺・菩提寺 近世仏教の造形」

寛永寺は、建立当初は徳川幕府や天下万民の安泰を祈る祈祷寺でしたが、3代将軍家光から4代将軍家綱の時にかけて、将軍家の菩提寺も兼ねるようになりました。また、寛永寺には6人の将軍と御台所などが葬られています。この章では、徳川将軍家ゆかりの寺院にふさわしい端正な造形を見せる仏画や仏像、仏具などをご覧いただけます。

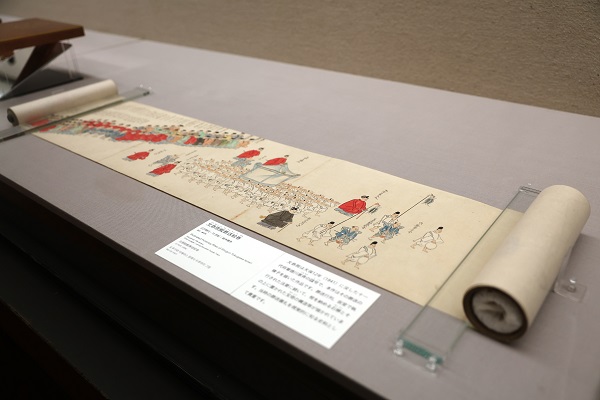

文恭院殿葬送絵巻(ぶんきょういんでんそうそうえまき)

江戸時代・19世紀 東京・春性院蔵

文恭院は天保12年(1841)閏正月(うるうしょうがつ)7日に没した11代将軍家斉の諡号(しごう)で、本作品はその葬送の様子を描いています。

観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

鎌倉時代・13世紀 東京・寛永寺蔵

上野の山から不忍池に臨む清水観音堂は、京都東山の清水寺を模したお堂で、天海により建立されました。本尊の千手観音像も清水寺から迎えられました。本尊の右側に本像が安置されています。整った優美なプロポーションが大変美しいです。

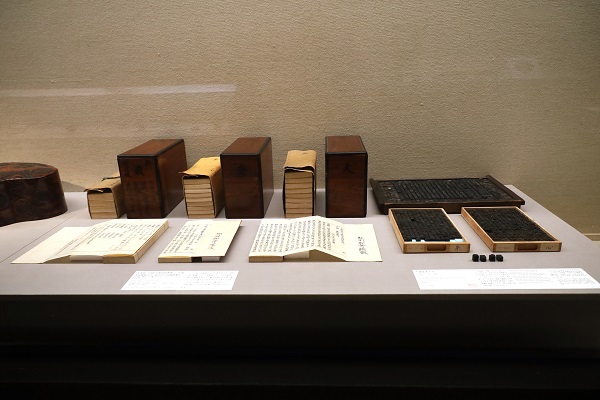

右:説相箱(せっそうばこ) 左:戒体箱(かいたいばこ)

ともに江戸時代・17~18世紀 東京・寛永寺蔵

寛永寺所蔵の美麗な仏具も多くご覧いただけます。

第5章「博物館とのつながり 博物館構内出土品」

当館の建っている場所には、かつて寛永寺の本坊がありました。本坊とは住職の居住する建物のことで、広い敷地の中にさまざまな用途の部屋をもった大きな建物がありました。この章では、当館の構内から発掘された焼塩壺や抹茶茶碗などを展示しており、当時の本坊での生活を垣間見ることができます。

第5章の展示風景

焼塩壺 焼塩壺蓋(やきしおつぼ やきしおつぼふた)

東京都台東区上野公園 東京国立博物館構内出土 江戸時代・17~18 世紀 東京国立博物館蔵

焼塩壺の中には、にがり成分を含んだ粗塩が詰められ、使用の際に壺ごと火に入れることで、苦味が抜けた焼塩をつくっていました。これらの焼塩壺が発掘された場所は、かつて寛永寺本坊の調理に関係する部屋があった場所であることが今回の展示に際しての調査でわかりました。

安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・円珠院蔵

千葉・国立歴史民俗博物館の「醍醐花見図屛風」と一連のものであったといわれています。

江戸時代・17世紀

江戸時代・寛永14年~慶安元年(1637~48)刊

ともに東京・寛永寺蔵

天下三銘石之一 「黒髪山」(てんかさんめいせきのいち くろかみやま)

江戸時代・17世紀 東京・寛永寺蔵

黒髪山縁起絵巻(くろかみやまえんぎえまき)

鍬形蕙斎筆 江戸時代・文化10年(1813) 東京・寛永寺蔵

当時一流の9人の文化人が「黒髪山」を鑑賞する様子が描かれています。

徳川慶喜筆 明治時代・19世紀 東京・護国院蔵

本特集は8月31日(日)まで開催しています。その期間、当館から寛永寺に一番近い西門から退出していただけるようにもしていますので、展示をご覧になったあと、寛永寺まで足を延ばしていただく際に、是非ご利用ください。

公式図録

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、書跡、考古、特集・特別公開、工芸

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年08月05日 (火)

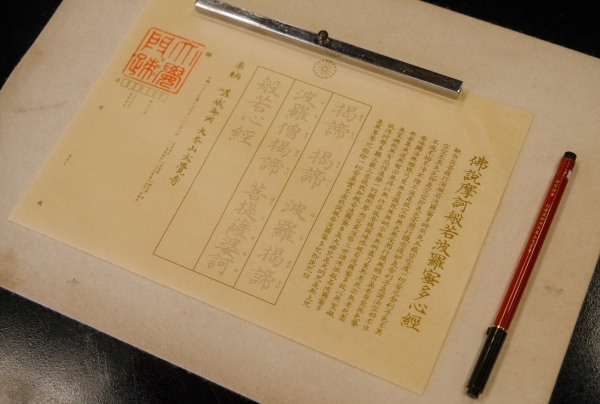

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(~3月16日(日))の閉幕まで、残りわずかとなりました。

その後、嵯峨天皇の皇女・正子内親王(まさこないしんのう)が父や夫の淳和天皇(じゅんなてんのう)を供養するためお寺にしたいと願い、大覚寺が開創されました。

大覚寺の中興の祖・後宇多法皇が院政を敷き、南北朝講和の舞台になったと伝えられます。

詳しくは大覚寺のウェブサイトをご確認ください。

ちなみに、心経殿を建てる際に資金集めをしたのが実業家の渋沢栄一。ここにも歴史の一端が垣間見えます。

移築の際に、大覚寺の本堂を移動させたため、もともと本堂のあった場所が石舞台となっています。

本展の見どころのひとつ、重要文化財の刀剣「薄緑<膝丸>」は、安井堂が大覚寺に移築された際に共に納められたと伝わっています。

大覚寺には平安時代後期、室町~江戸時代、近代の3組の五大明王があり、そのうちの2組の五大明王が、本展に出品されています。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年03月10日 (月)