1089ブログ

先週、南京に出張した合間に、前回ブログでもご紹介した古林清茂の住した保寧寺の跡を訪ねることが出来ましたのでご紹介します。

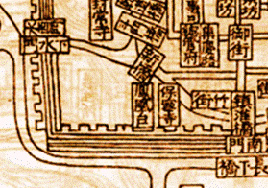

保寧寺は明代には廃寺となってしまい、現在は存在していません。しかし、その場所を知る史料がいくつか残されています。まずは元時代の南京の地図を見てみましょう。ここには、南京城の西南に「保寧寺」の文字が見えます。

これで大体の位置はわかりますが、南京は今でも人口700万人を擁する大都市。これだけでは具体的な場所までわかりません。注目すべきは、そのとなりにある「鳳凰台」の文字です。

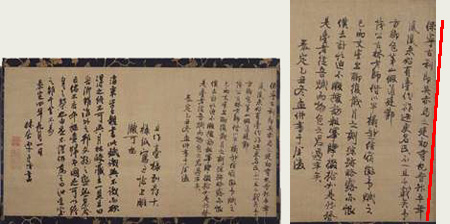

「鳳凰台」とは六朝の昔、鳳凰が集まってきたという伝説から名付けられた小さな丘です。ここで古林清茂「賦保寧寺跋」を見てみましょう。

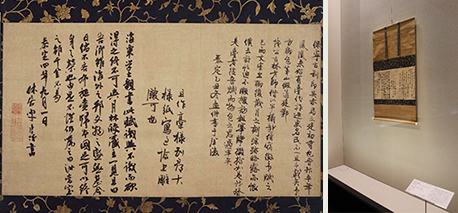

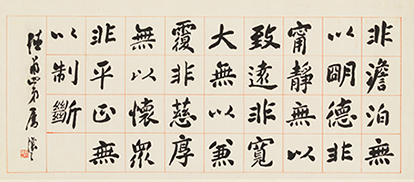

重要文化財 保寧寺賦跋 馮子振筆、古林清茂跋 中国 元時代・泰定4年(1327)

前半では元時代の有名な文人である馮之振が、「鳳凰台」を訪ねて感慨にふけり、この場所が六朝時代から佛教寺院のあった聖地であった歴史を記しています。

というのもこの丘には昔、瓦官寺という有名なお寺があり、しかも李白などの文人が訪れ金陵(南京)の街を眺めて詠んだ「金陵の鳳凰台に登る」という有名な詩の舞台でもあったからです。

どうやら、瓦官寺の付近、鳳凰台と呼ばれる丘の上に「保寧寺」はあったようです。

今、南京の地図を見てみると、その名も「鳳台路」という地名が残っていました。そこまでを日本で調べて、南京へと旅立ちました。

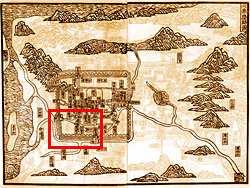

地図上で「く」字型に曲がっているのが南京城の城壁とその外堀。ちょうど東南角に「鳳台路」がのびています

南京に入ってすぐ、地元の文物局と友人たちに保寧寺の場所について尋ねると、「鳳台小学校」というのがあると言われ、翌日早速、友人の車にのって市内から西南に向かうと、ちょうど集慶路から上り坂になっており、期待がいやがおうにも高まります。

集賢路から南京城の城壁(集慶門)が見えます。左に曲がると、そこは「鳳遊寺」という一画でした。

地元の人にこの辺にお寺はあるかと聞くと、曲がったところにあるという答え。

果たしてそこは小さな丘になっており、「古瓦官寺」が建っていました。しかしこれは、最近建てられたお寺です。

お坊さんに「この辺にあった「保寧寺」というお寺について知りませんか」と訊ねても、「知らない」との答え(よくあること)。

しかし、この丘に鳳凰台があったのは間違いありません。さらに進んでいくと、南京城壁にたどりつき、そこからその小さな丘が望めました。

南京城壁の東南と、保寧寺はここにあったはず(!)

今では紡績工場になっていましたが、ちょうど再開発が進んでいるのか、中にまで入ることが出来ました。

この丘が鳳凰台、そして保寧寺の旧在地でしょう。

中央のちょっと小高くなっている丘が鳳凰台。記録によれば保寧寺のなかにこの「鳳凰台」は保存されていたようです。

明時代の「金陵梵刹志」巻四八によれば、三国時代の呉の孫建の赤烏四年(241)に西域から来た康僧会によって建てられたこのお寺は、祇園寺、長慶寺、南唐には奉先寺、北宋に保寧寺と名を替えながら存続し、宋代には五百人もの僧が修行した大寺でした。

もし将来この場所が発掘されたならば、きっと長い歴史を物語る文物が出土するに違いありません。しかし現在のところ、その栄華を伝える文物はわずかに日本に招来された墨蹟のみです。

この保寧寺に関する重要な文物が日本には残されており、その法灯が今も受け継がれているとは、同行してくれた中国の友人たちも驚きであったようです。

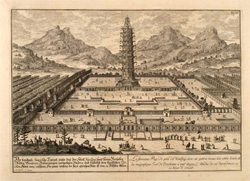

(左)現在、復元が進められている南京のシンボル・大報恩寺塔。来年オープン予定だそうです。

(右)1721年にヨーロッパで描かれた大報恩寺塔(パネル展示)。ここから出土した阿育王塔は、「中国王朝の至宝」展でも展示され、大きな話題となりました。

保寧寺はその後まもなく廃絶してしまいますが、それは元末の戦乱が南京を巻き込んだことや、彼の有力な弟子が二人とも日本に渡ってしまったこととも関係しているのかもしれません。

残された文物は、長い歴史の一部分でしかありませんが、その一片が残っていることによって、過去と現在が、そして変化していく都市や人々が、現在もまた再び結びつけられていきます。それが博物館で研究することの醍醐味でもあります。そんなことを実感した保寧寺跡訪問でした。

古林清茂「賦保寧寺跋」は、特集「南京の書画―仏教の聖地、文人の楽園―」(2015年2月24日(火)~4月12日(日)、東洋館8室)で展示中です。

ぜひじっくりとお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室研究員) at 2015年03月22日 (日)

「南京の書画」を楽しむ(1)―人々をつなぐ美しき古都・南京へようこそ―

皆様は「南京」と聞いてどのようなイメージをお持ちになるでしょうか。昔、私が南京に留学しようと思ったのは、修士論文で南京で栄えた六朝の芸術論をとりあげたものの、中国には全く行ったことがなく、文字だけではわからない本当の中国を見てみたい、是が非でも行ってみたいという渇望があったからです。

…しかし、今だからこそ告白しますが、まだ当時は明確な目標もなく、将来も迷っていました。しかし南京での二年間の留学生活は、私に中国の書画文化の素晴らしさと奥深さを教えてくれ、「この道しかない」と思うようになりました。明代の城壁に囲まれた美しい南京の街と、そこで育まれた書画文化が、私に人生をくれました。今回、その素晴らしい南京の書画をご紹介できる今回の特集「南京の書画―仏教の聖地、文人の楽園― 」(2015年2月24日(火)~4月12日(日)、東洋館8室)を開催することができ、心よりの幸せと感謝を感じております。

会場は東洋館8室。第一章:佛教の聖地―宋元時代の南京―、第二章:明朝の副都―明代初期の南京―、第三章:遺民の都―明末清初の南京―、第四章:江南文人の繁栄―清代の南京―、第五章:モダンと伝統―近代の南京―、の五章構成です。

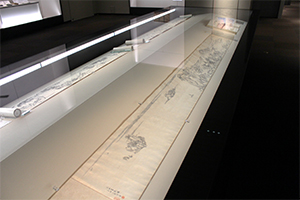

南京の書画700年の歴史を48件の名品からご紹介するこの展観は、美しい「長江」のイメージから始まります。上海から長江を上って行くと、「十朝の都」南京につきます。南京は豊かな江南の大地の中心に位置し、六朝から南唐、明、太平天国、中華民国と、十朝の首都となりました。その歴史は長く、文化は限りなく豊かです。中国書画の歴史は南京なしには語れません。

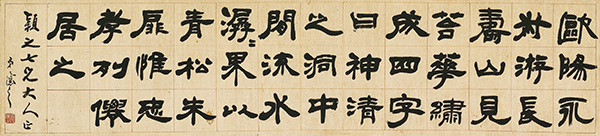

朱翰之「三山書院図巻」個人蔵

長江に臨んだ三山書院からは多くの俊英が育ちました。悠久の長江の流れは、江南の歴史文化の揺籃地です。

20世紀初頭の長江埠頭(左)と、秦淮河の繁華街(右)。東京国立博物館所蔵の豊富な古写真のなかから、南京の風景も同時に紹介しています(パネル展示)。

今回の展示は五章で構成されますが、日本との交流も見所の一つです。展示は元代の留学僧からはじまり、明清の文人文化の成熟を経て、近代の美術留学生までを紹介します。

重要文化財 保寧寺賦跋 馮子振筆、古林清茂跋 中国 元時代・泰定4年(1327)

作品の前にたたずめば、師弟の会話が聞こえてきそうです。

南京に住んでいた高僧・古林清茂が、日本から来た留学僧・月林道皎に与えたこの作品には、当時の子弟の会話が記されています。月林道皎は「日本は遠い海の外にあるが文物は豊かです。もし今日この馮子振の墨蹟をいただけたならば、なんと光栄なことでしょう」と言いました。そこで大切な馮子振の作品に古林清茂自身が跋を書き足し、修行を終えた月林道皎に与えたのがこの作品です。この作品が海を渡ったことが、師の答えそのものだったように思います。

この日本僧は師から「月林」という美しい道号を与えられて帰国しますが、その心の中には南京の清らかな月が輝き続けていたに違いありません。

また今回、南京の建築を彩っていた瓦類も出陳されています。ご注目いただきたいのはこの作品。

南京聖廟巴瓦破片 中国 明時代・14~17世紀

よく見ると裏に朱書きの文字が。。。

慶應二年(1865)の冬、清朝に渡った高橋藍川(由一)が収拾した南京聖廟の瓦です。翌年の夏、高橋から中国の話を聞いた竹内鼎が裏に事の顛末を記しています。時に慶應三年の秋。今まで文献でしか知り得なかった「中国」の一部分に触れ得た、という幕末人の興奮が伝わってくるようです。

左:驢図 徐悲鴻筆 中国 中華民国25年(1936) 林宗毅氏寄贈

右:後赤壁図 傅抱石筆 中国 中華人民共和国・1964年 個人蔵

フランスと日本への留学から帰った二人は、ともに南京で活躍しましたが、一人は南京に終生住みつづけ、一人は北京へと活動の中心を移しました。

展示の最後を飾るのは徐悲鴻、張大千や傅抱石と行った、日本への美術留学生です。彼らは南京にあった中央大学で教鞭をとっていました。特に傅抱石は帝国美術学校(現在の武蔵野美術大学)で金原省吾に学び、帰国後は南京画壇の中心として活躍しました。古林清茂と月林道皎、傅抱石と金原省吾。700年の時を超え南京は、人々の交流の舞台でもあったのです。

南京の書画だけがこれだけの規模で集まるのは、おそらく国内初の試みとなるでしょう。

「南京」と「日本」。文字だけでは分かりませんが実は深い縁、それも700年以上も前から、書画の深い縁で繋がって来ました。私たちの眼の前にのこされた作品は、文字記録だけでは知ることのできない、豊かな交流の歴史を教えてくれます。なぜ先人たちはかくも飽くことなく書画を学び、伝えてきたのか。それは、国境を越えて人々を結びつける力、それが中国の書画にあることを、知っていたからのように思います。

…まずは展示の最初と最後だけをお話ししましたが、まだまだ南京の書画には深い魅力があります。その具体的なお話しは、また次回に。南京を舞台にした中国書画の奥深い魅力を、ぜひご堪能ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室研究員) at 2015年03月06日 (金)

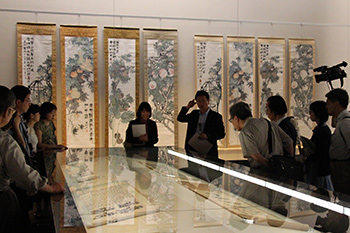

本日より、東京国立博物館と台東区立書道博物館との連携企画、特集「趙之謙の書画と北魏の書-悲盦没後130年-」が東洋館8室で始まりました。これに先立ち、7月28日(月)には報道内覧会を開催し、多くの報道関係者にお越しいただきました。

趙之謙(ちょうしけん)は、清時代の中期、新しい書風を確立し、日本にもファンの多い書家の1人です。

裕福な家庭に生まれるものの10代には貧困を余儀なくされ、その後勉学に励みながら結婚するも、荒れた時代を背景に妻子をなくし絶望を味わうことになります。

ここで趙家の復興を誓い、高級官僚になるべく何度も試験に挑戦しますが、落第を繰り返すばかり。

やがては地方官として赴任しますが、それまでの過労がたたり56歳で生涯の幕を閉じるという、まさに波乱万丈の人生を送った人でした。

このような生涯を送った趙之謙は、多くの書の名作を残しました。

彼は受験のため北京に滞在しますが、滞在中に北魏時代の書に心酔し、後に「北魏書」と呼ばれる独特で新しい表現の確立に至るのです。

これこそが、その後の書家に多大な影響を与え、みなの心を虜にし、趙之謙の名を現在にも残すことになった理由です。

自身が特に気に入ったという肖像画から始まり、中には50年ぶりに展示が叶ったもの、同じ題材ながら所蔵の違う2件が並べられるなど、それはそれは見ごたえのある北魏の書の空間になっています。

後ろに見える作品はどちらも「四時花卉図四屏」といい、趙之謙が42歳(1870年)のときの作品です。右の4幅はトーハクが所蔵し、左の4幅は大阪市立美術館が所蔵しています。

同じ期間中、台東区立書道博物館でも同名の展覧会が開催されています。

皆さんもぜひ、両館を通して彼の生涯とその魅力をご堪能ください。

特集「趙之謙の書画と北魏の書-悲盦没後130年-」

東洋館 8室 2014年7月29日(火) ~ 2014年9月28日(日)

(前期:7月29日~8月24日、後期:8月26日~9月28日)

台東区立書道博物館 特別展「趙之謙の書画と北魏の書-悲盦没後130年-」

中村不折記念館 2014年7月29日(火) ~ 9月28日(日)

(前期:7月29日~8月24日、後期:8月26日~9月28日)

| 記事URL |

posted by 宇野裕喜(広報室) at 2014年07月29日 (火)

「清時代の書-碑学派-」のブログも、いよいよ最終回となりました。

初回のブログ「清時代の書-碑学派- 勃興期@トーハク」でもお伝えした通り、このたびの連携企画では、10月29日にリニューアルオープンした台東区立朝倉彫塑館を加え、3館で碑学派の書人の代表作を紹介しています。

今回のブログでは、朝倉彫塑館で展示されている作品についてお話ししようと思います。その前に、朝倉彫塑館についてちょっと一言。

朝倉彫塑館は、彫刻家・朝倉文夫(1883~1964)が自ら設計してつくった自宅兼アトリエを、美術館として公開している施設です。朝倉がかつて生活していた空間で、朝倉自身の作品や、朝倉が収集した書画を楽しめるという、本当に贅沢なひとときを味わえる場所で、まさに都会のオアシス!!トーハクのK課長も、学生の頃によく朝倉彫塑館を訪れては、畳の部屋で瞑想にふけっていたとか…。

さて、そんな素敵な朝倉彫塑館では、碑学派の掉尾を飾る呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927)の作品が部屋のあちこちに展示されています。なぜ、ここに呉昌碩の作品があるのでしょう?それは、朝倉文夫が呉昌碩の像を制作したことに由来します。

朝倉は、生涯において400点ほどの肖像彫刻を制作しています。若い頃から名声を博していた朝倉は、大隈重信、犬養毅、渋沢栄一、市川団十郎、尾上菊五郎など、日本の著名な政治家や実業家、役者など、著名人の像を数多く制作していますが、その中で2点だけ中国人の像があります。呉昌碩と、京劇の大スター梅蘭芳(メイランファン)です。2人の像は大正10 年(1921)に制作され、東京の上野竹の台陳列館にて開かれた東台彫塑会第1回展に出品されました。

東台彫塑会 第1回展(右から3番目が呉昌碩像)

朝倉が呉昌碩の像をつくることになったきっかけは、ある日本人の仲介により、呉昌碩と朝倉文夫との間で作品交換の話が持ち上がったことからでした。これには呉昌碩も大いに乗り気になって、まず呉昌碩から「老松図(ろうしょうず)」(図1)と「臨石鼓文(りんせっこぶん)」(図2)を朝倉に贈ります。2点とも呉昌碩77歳の近作で、特に画に関しては多数の作品から選んだ自信作だったようです。

図1 老松図軸 呉昌碩筆 中国 中華民国時代・民国13年(1924) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間終了)

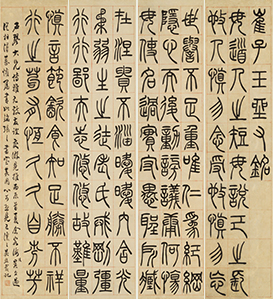

図2 臨石鼓文額 呉昌碩筆 中国 中華民国時代・民国9年(1920) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間:10月29日(火)~12月26日(木)、台東区立朝倉彫塑館にて展示)

さて今度は、朝倉が呉昌碩に作品を贈る番です。朝倉は肖像彫刻を制作する際、対象となる人物に直接会うことを心掛けていますが、海のむこうにいる呉昌碩との対面は叶いませんでした。

そこで朝倉は、先方に写真を送ってもらうことにします。写真の依頼を受けた呉昌碩は、前・後・左・右から撮影した4枚の写真を朝倉に送りました。朝倉は、その写真を見て呉昌碩の姿かたちを可能な限り再現し、また書画作品から感じた呉昌碩の印象なども加味しつつ、像を仕上げていったと想像できます。

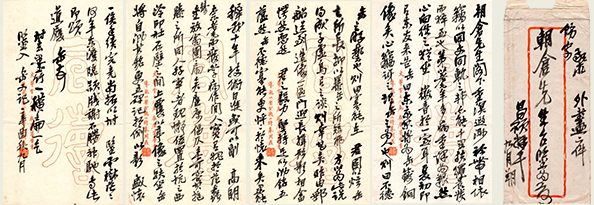

完成した呉昌碩像は、展覧会の出品後、船便で本人のもとに届けられました。像を受け取った呉昌碩の感激ぶりは、めりはりのきいた流麗な行草体で自身の思いを綿々と綴った書簡からも十分に伝わってきますね(図3)。

図3 朝倉文夫宛書簡 呉昌碩筆 中国 中華民国時代・民国10年(1921) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間:10月29日(火)~12月26日(木)、台東区立朝倉彫塑館にて展示)

書簡の最後には、作品2点を一緒に送ったことが書かれています。その書画が、朝倉への為書きがある「竹石図(ちくせきず)」(図4)と「篆書神在箇中(てんしょしんざいこちゅう)」(図5)です。

落款の年号を見ると、像を受け取るや否や、すぐさま返礼の意を込めてこの2作を制作したことがわかります。

図4 竹石図軸 呉昌碩筆 中国 中華民国時代・民国10年(1921) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間終了)

図5 篆書神在箇中額 呉昌碩筆 中国 中華民国時代・民国10年(1921) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間:10月29日(火)~12月26日(木)、台東区立朝倉彫塑館にて展示)

呉昌碩は、初代社長をつとめた篆刻の研究機関である杭州の西泠印社(せいれいいんしゃ)に朝倉制作の像を置きました。弟子たちとともに西泠印社を散策するとき、呉昌碩はこの像の鋳造技術の高さを称え、弟子たちにも習練を積むことの大切さを諭していたそうです。

しかしその後、1966年に始まった文化大革命で、この像は惜しくも亡佚してしまいます。朝倉のもとには石膏原型がありましたが、これも関東大震災で壊れ、現在はその破損部分が収蔵されています(図6)。

図6 呉昌碩像原型(破損像残部) 朝倉文夫作 日本 大正10 年(1921) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間:10月29日(火)~12月26日(木)、台東区立朝倉彫塑館にて展示)

朝倉は、呉昌碩像の制作のやりとりで呉昌碩の書画を4点手に入れていますが、これを機にファンになり、以後自ら呉昌碩作品を収集しています。また朝倉は、呉昌碩の流れを汲むものとして、王一亭(おういってい、1867~1938)の作品(図7)や、孫松(そんしょう、1882~1962)の作品(図8)なども収集し、中国書画コレクションのより一層の充実化を図っています。

図7 書画扇面額 王一亭筆 中国 中華民国時代

画は民国17年(1928)、書は民国18年(1929) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間:11月19日(火)~12月8日(日)、台東区立朝倉彫塑館にて展示)

図8 墨梅図 孫松筆 中国 中華民国時代・民国15年(1926) 台東区立朝倉彫塑館蔵

(展示期間:12月10日(火)~12月26日(木)、台東区立朝倉彫塑館にて展示)

朝倉の自宅の各部屋には、呉昌碩の作品がいくつも飾られていました。呉昌碩が朝倉制作の像を見せ、弟子たちを励ましていたように、朝倉もまた呉昌碩の書画を生活のなかに溶け込ませることで、自らの創作意欲を刺激しようとしていたのかもしれません。とまれ、呉昌碩書画に対する傾倒が、朝倉の彫刻家としての営為に少なからぬ影響を与えていたことだけは間違いなさそうです。

特集陳列「清時代の書 ―碑学派―」 (2013年10月8日(火)~12月1日(日)、平成館企画展示室)

特別展「清時代の書― 碑学派 ― 鄧石如生誕270年記念」 (2013年10月8日(火)~12月1日(日)、台東区立書道博物館)

リニューアルオープン記念展示「第Ⅰ期:朝倉文夫 交流の書画」 (2013年10月29日(火)~12月26日(木)、台東区立朝倉彫塑館)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2013年11月28日 (木)

今回は、先の「清時代の書─碑学派─ 勃興期@トーハク」のバトンを受けて、碑学派の隆盛期についてお話ししようと思います。その前に、碑学派の立役者であり、今年生誕270年を迎えた鄧石如(とうせきじょ、1743~1805)について触れておきましょう。

鄧石如像軸 湯禄名筆 中国 清時代・同治3年(1864) 個人蔵

(台東区立書道博物館にて展示中)

中国の書の歴史は、官僚たちによって作られてきました。勃興期のブログにも登場した翁方綱(おうほうこう)や阮元(げんげん)、李宗瀚(りそうかん)たちも、超エリート官僚です。しかし鄧石如は、貧しい家の生まれでした。父に書や篆刻の手ほどきを受け、若い頃から各地を放浪し、売字売印の生活を送りながら糊口をしのいでいました。その才能を見抜いた名士たちは、鄧石如のために衣食や紙墨などを提供したり、豊富な収蔵品を自由に見せたりと、鄧石如を全面的に支援します。鄧石如もそれに応えるべく、当時ようやく脚光を浴びつつあった古碑の臨摸を通して切磋琢磨し、篆書や隷書の臨書を何百回と繰り返すことで、熟練した技法を身につけました。そして、王羲之の書とは全く異なる視点から、雄渾で格調高い書風を創出したのです。古典に基づいた新たなスタイルの篆書や隷書は、鄧石如によって打ち立てられたといっても過言ではありません。事実、後の碑学派の書は、鄧石如の書風を基盤として開花していきました。在野の売芸家だった鄧石如が“碑学派の祖”と称えられるゆえんです。

左:篆書白氏草堂記六屏 鄧石如筆 中国 清時代・嘉慶9年(1804) 個人蔵(平成館企画展示室で展示中)

右:隷書登黄鶴楼和畢制府韻詩軸 鄧石如筆 中国 清時代・乾隆57年(1792) 京都国立博物館蔵(台東区立書道博物館にて展示中)

鄧石如の偉業は、包世臣(ほうせいしん、1775~1855)を通じて、呉熙載(ごきさい、1799~1870)に受け継がれ、やがて趙之謙(ちょうしけん、1829~1884)、呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927)へと継承されて、碑学派は全盛時代を迎えます。

包世臣は、多くの人の書法を研究していましたが、その中で最も影響を受けたのが鄧石如でした。包世臣が鄧石如と会ったのはわずか2回でしたが、晩年の鄧石如の書は最高の境地にあり、包世臣もまた鄧石如の指導を受け入れられるだけの素地が十分にできていました。包世臣は、斬新で個性豊かな鄧石如の書法を吸収し、その教えを呉煕載に伝えます。

呉熙載は10代の後半に包世臣と出会い、弟子入りしました。呉熙載は包世臣を深く尊敬し、師の方法論を順守します。包世臣は持てる知識と技の全てを、鋭敏な頭脳を持つ呉熙載に授けました。草書や行書、楷書については、包世臣自身の書風を伝え、篆書と隷書については、鄧石如の書を学ばせました。

左:臨孝女曹娥碑冊 包世臣筆 中国 清時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

右:楷書淮南子主術訓横披 呉熙載筆 中国 清時代・19世紀 個人蔵

(いずれも台東区立書道博物館にて展示中)

この2つの楷書作品をみると、包世臣の書風を、呉熙載が忠実に学んでいることがよくわかりますね。

呉煕載も鄧石如と同様、官僚となることなく、民間人として生涯を全うしました。書画篆刻はもとより、書籍の勘校、筆耕、棗刻(そうこく)などに従事し、清貧な一生であったといいます。

呉熙載の篆書や隷書は、鄧石如の書法をベースとした一つの典型をつくり、鄧石如よりも軽妙洒脱な、都会的な雰囲気の書風を築き上げました。

篆書崔子玉座右銘四屛 呉熙載筆 中国 清時代・咸豊6年(1856) 個人蔵

隷書文語横披 呉熙載筆 中国 清時代(19世紀) 個人蔵

(いずれも台東区立書道博物館にて展示中)

呉熙載の上品で華やかな篆書や隷書は、碑学派の隆盛をさらに推し進めることとなります。

さて、前述の包世臣ですが、彼は、阮元の著『南北書派論』、『北碑南帖論』という、石碑の拓本に価値を求めた説を継承し、それをさらに発展させた形で石碑の理論的研究を進める必要性を『芸舟双楫(げいしゅうそうしゅう)』で説きました。包世臣は書表現の理想を「気満(きまん)」に求め、それを「逆入平出(ぎゃくにゅうへいしゅつ)」という用筆法をもって具体的に示したのです。この用筆法は、北碑(ほくひ)の表現技法として実に斬新なものでした。阮元、包世臣による石碑重視、とりわけ北碑尊重の唱導が清朝後期の書壇に与えた影響は計り知れず、碑学派においては北碑を重視する傾向が強くなります。

こうした理論が先行した雰囲気の中で、今度は趙之謙のように、北碑派の主張を実践的に展開する者が現れました。趙之謙は、北魏の石刻を基とし、包世臣の気満の理想を実現すべく逆入平出の法を改良し、そこから全く新しい表現形態を樹立しました。

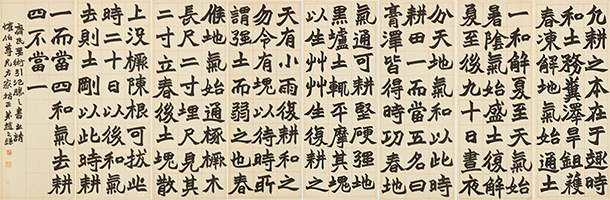

楷書斉民要術八屛 趙之謙筆 中国 清時代・同治8年(1869)頃 個人蔵(平成館企画展示室で展示中)

趙之謙のこの独自のスタイルこそが、後に「北魏書」といわれているものです。

清朝碑学派の掉尾を飾る大御所といえば、やはり呉昌碩でしょう。呉昌碩は、金文(きんぶん)や石鼓文(せっこぶん)など、古代文字の要素をとり込んだ書風が顕著です。

臨石鼓文軸 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925) 東京国立博物館蔵(林宗毅氏寄贈)

(平成館企画展示室で展示中)

この篆書作品はまさにその典型であり、彼は秦時代の小篆(しょうてん)よりも古い、紀元前5~前4世紀頃の石鼓文を自家薬籠中(じかやくろうちゅう)のものとし、一家を成しました。

こうして清時代も末期になると、北碑からさらに時代を遡った殷、周、秦時代にまで書制作の資料が広く求められるようになり、書の表現は多様化しました。また金石(きんせき)の新資料が次々と発見されたこととも相まって、清朝後期の碑学派たちによる研究活動は、広範囲に及ぶのみならず、その内容も充実していきます。芸術性の追求のみを主眼としていた従来の書が深化し、文字学や金石学、考古学といった分野からの知見を基礎とした「清朝書学」が成立したことも大きな要因でしょう。これら碑学の隆盛は、書活動の制作面にも多大な影響を与え、帖学のみではなし得なかった表現も、碑学の導入によって新たな境地を開くことが可能になり、書の潜在的な表現力は飛躍的な高まりをみせていったのです。

特集陳列「清時代の書 ―碑学派―」 (2013年10月8日(火)~12月1日(日)、平成館企画展示室)

特別展「清時代の書― 碑学派 ― 鄧石如生誕270年記念」 (2013年10月8日(火)~12月1日(日)、台東区立書道博物館)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2013年11月16日 (土)