1089ブログ

たっぷりと大きく、堂々とした姿。

それでいて洗練された雰囲気をも漂わせる「唐三彩」。

重要文化財 三彩貼花龍耳瓶 唐時代・8世紀 横河民輔寄贈

20世紀初頭に日本にもたらされたもので、建築家横河民輔が手に入れました。日本所蔵の唐三彩作品のなかでも最高峰と称えられる名品です。

轆轤(ろくろ)挽きの高度な技術に基づいたのびやかなかたち、釉薬の鮮やかな発色、そして複雑で華麗な装飾文様の美しさ。

やきものの魅力を存分にそなえているのが、「唐三彩」ではないでしょうか。

東京国立博物館には、この三彩貼花龍耳瓶を含め、世界有数の唐三彩コレクションが収蔵されています。

今回の特集「唐三彩」では、ふだん青銅器を陳列している大きな曲面ケースを使って、写真のような大型の作品も、360度どの方向からもたっぷりとお楽しみいただける展示になっています。

三彩馬 唐時代・7~8世紀 横河民輔寄贈

三彩駱駝 唐時代・7~8世紀 横河民輔寄贈

三彩鎮墓獣 唐時代・7~8世紀 横河民輔寄贈

あれ?

馬にラクダ、人面の怪獣・・・? いったい何に使うやきもの?

と、不思議に思った方もいらっしゃるかもしれません。

これらは、唐のお墓に納められたものです。

唐王朝がもっとも繁栄した7世紀後半から8世紀中葉の頃。

当時を生きた皇族や貴族など上流階級者の墓から、まさにいま東洋館5室に並んでいるような、鮮やかな三彩の俑や明器(副葬品)が大量に見つかっています。

そう、唐三彩はおもに墓に埋葬するためにつくられたもの。

ポーズをとり、生き生きとした表情を見せる俑や動物などは、彫塑としての技術の高さも見事です。

これらが、多い場合には100~200体も並べられる墓葬なんて、現代の私たちには想像もつきませんね。

古代より中国では、死後の世界は現世の延長であると考えられてきました。

なかでも、秦の始皇帝(紀元前259~紀元前210)がつくらせた8000に及ぶともいわれる兵馬俑は象徴的です。

2年前に開催された特別展「始皇帝と大兵馬俑」はご記憶に新しいでしょう。

始皇帝は死後の世界でも強大な権力を永遠に、という願いをもって、史上稀にみる巨大な陵園と地下施設、大量の俑をつくらせたといわれています。

(1089ブログ 「始皇帝と大兵馬俑」研究員のオススメ1 )

唐三彩の俑もまた、死者の霊を守り、安寧を願って、墓門や墓室の中に置かれたものですが、実在の兵士たちをそのままに再現したと考えられている秦の兵馬俑の高い写実性に対して、鮮やかにいろどられた唐三彩の俑や動物たちはちょっと俗っぽい感じがしませんか?

威嚇するような表情も怖くないし、そういえばどこかで見たような・・・

三彩武人 唐時代・8世紀

三彩の武人をみて私がいつも思い出すのは、奈良の古寺で会うことができる「四天王」たちです。学生時代に仏像の勉強をしていた私にとって、奈良の仏像は心の拠りどころ。

暑さも落ち着いてきましたし、旅にぴったりの季節がやってきましたね。そうだ、奈良へ・・・

あ! この秋はここトーハクでも素晴らしい奈良の仏像たちに出会えます!!

→ 特別展「運慶」

そして、唐三彩がつくられて優に1000年以上が過ぎた20世紀初頭。

鉄道敷設工事にともなって古代の墓が相次いで発見され、再び唐三彩は地上に姿を現し、世界の人々の目にふれることになりました。

その頃、コレクターのあいだでは、地下に埋められた墓の副葬品を忌み嫌って敬遠する向きもあったそうです。

一方で、日本人のなかにこぞって唐三彩を収集する人たちが現れました。わが国を代表する東洋陶磁収集家の横河民輔(1864~1945)はその中心的な人物です。彼らは、原色の鮮やかな釉やどこか親しみある姿かたちに、華やかな唐時代の遺風をより敏感に感じ取ったのではないでしょうか。

皇族クラスの貴人墓から出土したと推測される第一級の唐三彩たち。

ぜひこの機会に、横河民輔寄贈品を中心とする名品の展示をお楽しみください。

特集 「唐三彩」

東洋館 5室 2017年9月5日(火) ~ 2018年2月4日(日)

造形、装飾ともに卓越した技術で発展をとげてきた中国陶磁。なかでも人物や動物を生き生きと表し、また緑、黄、藍、白など鮮やかな色彩で観る者を惹きつける唐三彩に注目します。「博物館でアジアの旅(マジカル・アジア)」に合わせて、人物や空想上の動物、家畜などの姿を表わした明器を中心に、幅広く親しまれた唐三彩の発生から展開をたどり、その魅力を多面的に紹介します。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 三笠景子(平常展調整室) at 2017年09月19日 (火)

彫刻担当の西木です。

突然ですが、みなさん「チベット」と聞いたら何が思い浮かびますか?

ヒマラヤに代表される山々、青い空、金色に輝く仏像・・・

“え、仏像?” と思われた方!

チベットといえば、そう仏像です!

日本ではなかなかまとまって見る機会が少ないチベット仏教の仏像ですが、今なら特集「チベットの仏像と密教の世界」(2017年9月5日(火)~10月15日(日))でご覧いただけます。

東洋館12室の特集展示の様子

インドに生まれた仏教ですが、中世以降はヒンドゥー教やイスラム教に押され気味で、さまざまな地域に活路を見出そうとしていました。その一つが、チベットです。

もともとチベットにはボン教という民間宗教はありましたが、仏教のように教義や制度が充実した宗教はなく、またたく間に広まっていきました。

仏教が伝来した時のことを想像してみてください。

チベットの人々の目を惹いたのは、金色に輝く仏像です。

菩薩坐像 中国・チベットまたはネパール 15~16世紀

チベット仏教は、ヒンドゥー教の影響を受けたインド仏教を継承しているため、日本や東アジアでは見慣れない仏が数多く含まれます。

たとえば、このチャクラサンヴァラ父母仏立像をご覧ください。

チャクラサンヴァラ父母仏立像 中国・チベットまたはネパール 15~16世紀 服部七兵衛氏寄贈

姿が少し分かりにくいかもしれませんね。これではどうでしょう?

チャクラサンヴァラ父母仏立像、その頭部

なんと、男女が抱き合った姿です。

チャクラサンヴァラと呼ばれる仏が男性で、自身の前にその妃を抱いています。妃は右足を男性にからめていますね。

艶めかしい手足もあいまって、なんともエロティックな造形ですが、この姿はチャクラサンヴァラが主宰する曼荼羅の世界を構成する仏たちを生み出すための神聖な場面といえ、これを父母仏(ヤブユム)と呼びます。

ご注目いただきたいのは、この他にも女性の姿が多く見られる点です。

たとえば、悟りを開いた姿の如来といえば、日本では男性の印象が強いですが、チベット仏教では仏母と呼ばれる女性の仏が人気でした。

仏頂尊勝母坐像 中国 清時代・17~18世紀

楽しそうに踊っているように見えるこの二人、ダーキニーと呼ばれる強い呪力をもつ仏をご覧ください。

虎面母立像 中国 清時代・18~19世紀

マカラ面母立像 中国 清時代・18~19世紀

乳房が揺れ、女性であることは明らかですが、顔が虎や怪魚であることはもちろん、じつは人間の皮をまとっているという、恐ろしい姿をしています。

そういえば、さきほどご覧いただいたチャクラサンヴァラも髑髏(どくろ)や生首をネックレスやスカートにしていましたね。

女性尊が強い力をもつと考えられるようになった背景には、インドで広まった女神信仰があります。

もともと、ヒンドゥー教においては女神も男神の配偶者として登場しますが、中世(7~8世紀ごろ)になると女神の力が強まり、いつしか男神を圧倒するようになりました。

ヒンドゥー教や、そのもとになったバラモン教が広まるはるか昔から、インド各地で信仰されていた女神たちが再び注目されるようになった、そう考えられています。

加えて、煩悩を悟りに昇華させるという密教ならではの特色も、女性尊が強まった要因の一つといえます。

チベット密教の修行においては、最大の煩悩の一つである性欲を悟りにつなげるため壮絶なプロセスが想定され、これに女性尊が不可欠と見なされるようになったのです。

なかでも、最強の仏とされるのが、ヴァジュラバイラヴァ父母仏です。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像 中国 清時代・17~18世紀 東ふさ子氏寄贈

ヴァジュラバイラヴァとはもともと、死神のヤマをも滅ぼすヤマーンタカという仏のうちの「恐るべき忿怒尊(ふんぬそん)」を意味します。ヤマを表わす水牛の顔、最上段には文殊菩薩の顔があり、倒した敵を浄土へ導くといわれます。

あまり深入りしないよう、このあたりで止めておきますが、これほど女性尊を魅力的に表わすものは、チベット仏教をおいて他にありません。

ただし、今回ご覧いただける仏像は、展示会場の冒頭に展示されている下の2体を除いて、じつはチベットで造られたものではありません。

菩薩坐像 |

チャクラサンヴァラ父母仏立像 |

チベット仏教は、その完成された思想や信仰形態によって周辺地域へ普及していき、モンゴルや中国にもその影響は及びました。

とりわけ、元や清といった王朝におけるチベット仏教への信仰は篤く、ネパールやチベットから僧や職人が当時の首都(現在の北京)に招かれ、チベット仏教寺院の建造が相次ぎ、仏像も数多く制作されました。

東京国立博物館に所蔵されるチベット仏教の仏像も大半は、清時代(17~19世紀)に北京周辺で造られたものであることが調査によって判明しました。

無量寿仏坐像 中国 清時代・17~18世紀 |

白色ターラー菩薩坐像 中国 清時代・17~18世紀 |

とはいえ、いずれも皇帝の周辺で制作された非常に質の高いものばかりで、下の写真のように「大清乾隆年敬造」と清朝第6代乾隆帝(在位1735~95)が造らせたと分かるものも含まれるなど、大変貴重な遺品といえます。

除蓋障菩薩坐像(八大菩薩のうち) 中国 清時代・18世紀

チベットの仏像は、中国の皇帝をも魅了してきたのです。

ちなみに、これまで東京国立博物館にチベット仏教の仏像が所蔵されることはあまり知られていませんでしたが、このたびの特集は、チベットの仏像をご専門とされる公益財団法人東方学院の田中公明先生と一緒に調査をした成果の一部をご報告するものです。

その正確な名称や特色について、初めて明らかになった仏像も少なくありません。

ぜひこの機会に、標高3,000メートルともなる中央チベットで育まれた、チベット仏教で信仰されてきた魅惑の仏像をご覧いただき、その世界に思いを馳せていただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室) at 2017年09月15日 (金)

彫刻担当の西木です。

運慶・・・といえば、みなさん「あ、運慶展か!」と期待されるかもしれません。残念ながらちがいます。

ここでご紹介したいのは、特別展より一足先に始まった特集「運慶の後継者たち―康円と善派を中心に」(2017年8月29日(火)~12月3日(日))です。運慶の作品は展示していませんが、運慶の孫世代に活躍した仏師の作品をご紹介する企画です。

本館14室の特集展示の様子

仏師運慶(?~1223)は、鎌倉時代を代表する仏像作家です。大勢の弟子を抱えて、工房を経営していました。そのリアリティに満ちた表現と、型にはまらず、生き生きとした躍動感あふれる造形で、人びとを魅了しました。

運慶は子どもにも恵まれたようで、少なくとも仏師になった息子が6人、娘もいたことが分かっています。そのうち、四男である康勝の息子と伝えられるのが、康円(1207~?)です。代表作は、当館所蔵の文殊菩薩騎獅像および侍者立像ですが、写実的な表現にもとづきながら、とりわけ人物描写が明快になり、その性格まで分かりやすく表わしていることが特徴です。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像および侍者立像 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

いつもは5体セットで展示するため、細かな部分を比較するのはむずかしいのですが、今回はそれぞれケース内でご覧いただけるため、じっくり見比べることも可能です。

写真左:重要文化財 大聖老人立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

写真右:重要文化財 于闐王立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

写真左:重要文化財 善財童子立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

写真右:重要文化財 仏陀波利三蔵立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

また、文殊菩薩の乗る獅子や光背まで制作当時のまま残ることも大変貴重です。

重要文化財 獅子像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

文殊菩薩騎獅像の光背および蓮華座

こちらも、特別にそれぞれ単独でご覧いただけるようにしました。透かし彫りの美しい光背も、恐ろしいなかにも愛嬌のある獅子も、とても近くでご覧いただけます。この機会をぜひお見逃しなく。

また、康円より少し先輩の世代として活躍した仏師、善円(1197~1258)も注目すべき存在です。同じく「円」という漢字がつきますが、「円」の字を共有する円派と呼ばれる仏師集団とは関係ないようで、奈良を中心に活躍したことが遺品から知られています。ちなみに、善円の息子は善春という名前で、仏師として活躍しているため、彼らを「善派」とも呼んでいます。ただ、善円は後に善慶と改名しているので、運慶や息子たちが所属した仏師集団である慶派に後から加わったのかもしれません。

奈良・薬師寺からご寄託いただいている地蔵菩薩立像はその代表作で、目尻を上げた涼やかな顔立ちや、くっきり刻まれた衣の襞がその特色といえます。

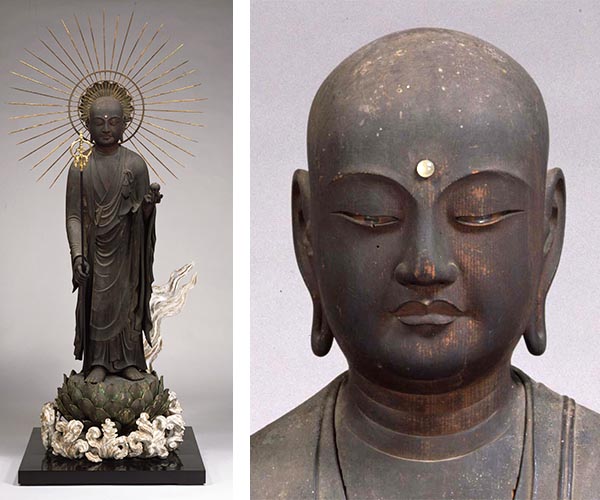

重要文化財 地蔵菩薩立像 善円作 鎌倉時代・延応2年(1240) 奈良・薬師寺蔵(写真左)とその頭部(写真右)

作者の名前は伝わりませんが、菩薩立像も顔立ちが似ていることから、近い関係にあった仏師の作と考えられています。

重要文化財 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀(写真左)とその頭部(写真右)

ご注目いただきたいのは、唇です。

菩薩立像(面部)

鎌倉時代から盛んに行なわれるようになった技法の一つに、玉眼が挙げられますが、これを唇や爪、歯などに応用するようになるのは、運慶の息子世代あたりからのようです。そもそも玉眼とは、眼球を薄く削った水晶板で表わす技法であり、潤いのある目を表現するのに適していますが、玉眼自体は、運慶より前から使われ始めています。

運慶の作品には玉眼以外に水晶を用いたものが残されていないため、運慶がこれを見たらどう思うのか分かりませんが、モデルを前にしたかのような現実感の強い仏像を手がけた運慶のこと、積極的に取り入れていたかもしれません。運慶をはじめ、鎌倉時代以降の仏像に強く求められた写実表現は、「この世に仏の姿を見たい」という人びとの願いが反映されたとも考えられています。

残念ながら、運慶のスタイルは容易に真似できないものであったため、息子や孫は、偉大な父や祖父の姿を気にしながらも、自分なりの仏像造りに励んだに違いありません。

運慶の後継者である、孫たちの活躍をご覧ください。

特別展「運慶」(9月26日~11月26日)とあわせてお楽しみいただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室研究員) at 2017年09月07日 (木)

東洋館の秋フェス「博物館でアジアの旅」が、今年も始まります!

今年のテーマは「マジカル・アジア」(トーハクらしからぬ? キャッチーなタイトルですね)。

そして、やはりトーハクらしからぬ(?)ポスターとチラシです。

チラシに掲載された「呪いのわら人形」が一部で話題になっているようですが、

そもそも「マジカル」って何でしょうか?

今回のブログでは、そのあたりをご紹介いたします。

「マジック」と聞くと、手品ショーを思い浮かべるかもしれませんが、 ここでは魔術、呪術、不思議な力という意味の「マジック/magic」です。

魔術となると、今度は怪しげな呪術師の世界を想像してしまいますが、 実は私たちの日常にも「マジカル」な振る舞いは存在します。

「下の乳歯が抜けたとき、屋根に向かって投げました。」

「遠足の前日に、てるてる坊主を吊るしました。」

「大事な試合の日に、かつ丼を食べました。」

ある行為とその結果の関係がはっきりしていなくても、なんとなく信じてやってみる、希望的な願いを込めてやってみる。

このような経験におぼえがありませんか。

こうした習慣やゲン担ぎも、「マジック」ととらえることができます。

健康を維持し、災厄から身を守ろうとするとき、特に、現在のような形で科学や医学の知識が広まっていない社会の人々にとっては、「マジック」が必要不可欠かつ現実的な手立てでした。

東洋館に展示されている作品の多くには、アジアの人々の「マジカル」な願いと行為が込められています。

いくつかご紹介いたします。

鬼瓦 韓国慶州四天王寺跡出土 統一新羅時代・7~8世紀 (東洋館10室 2017年11月5日(日)まで展示) |

パズズ像頭部 イラク カッシート王朝時代・前2千年紀後半 (東洋館3室 2017年10月22日(日)まで展示) |

韓国、統一新羅時代の鬼瓦と、古代メソポタミアの悪霊パズズ。

双方ともに、インパクトのあるルックスで邪を払い、災難や病気を遠ざける力があるとされました。

このような魔除けアイテムは古今東西の社会で見ることができます。

「マジカル・アジア」でも各地の魔除けアイテムを展示します。

神官のシャブティ エジプト出土 末期王朝時代・前664~前332年頃 百瀬治氏・富美子氏寄贈 エジプト出土 末期王朝時代・前664~前332年頃 百瀬治氏・富美子氏寄贈 (東洋館3室 2017年10月22日(日)まで展示) |

三彩鎮墓獣 中国 唐時代・7~8世紀 横河民輔氏寄贈 (東洋館5室 2018年2月4日(日)まで展示) |

シャブティは古代エジプト人が来世でいい暮らしをするためのアイテム。

呪文によって動き出し、あの世での労働を肩代わりしてくれる人形です。

鎮墓獣は、墳墓内の死者と副葬品を守護するために納められました。

このように、死後の幸せや安寧を願って制作された作品にも注目しています。

極めつけは、やはり「呪いのわら人形」でしょう。

上野公園のイチョウの樹に打ちつけてあったのを、当時の帝室博物館の職員が採集した資料です。

呪咀人形

東京上野公園発見 明治10年(1877)

(東洋館12室 2017年10月15日(日)まで展示)

誰かを恨んで、マジックによってその人を貶めようとしたのでしょうか。

現状の資料には6本の釘が確認できますが、記録によれば7本の釘が刺さっていたとのこと。上野公園のイチョウの古木に今でも刺さっているかもしれませんね。

さて、「マジカル・アジア」は、東洋館で行われている3本の特集(5室「唐三彩」、12室「チベットの仏像と密教の世界」、13室「アジアの祈り」)と、その他の展示室で注目作品が展示されています。

めずらしい、ちょっとマニアックな作品・資料を見ていただく貴重な機会となっておりますが、実は、今回焦点を当てた作品・資料の大部分は普段から東洋館に展示されているものです。

「マジック」という視点とツアーやイベント等をとおして、普段の東洋館をより楽しんでいただけましたら幸いです。

最後に宣伝を。

「マジカル・アジア」のガイドブックが刊行されています!

500円(税込)

ミュージアムショップで販売中

マジカルな資料の面白さを、読みやすいかたちにまとめた冊子です。

ぜひお手に取ってくださいませ。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(東洋室) at 2017年09月04日 (月)

近衞信尹(このえのぶただ、1565~1614)は、近世初期に活躍した能書(のうしょ、書の巧みな人)です。

本阿弥光悦や松花堂昭乗とならんで「三筆」と称されるほどで、その書は三藐院流(さんみゃくいんりゅう)と呼ばれて流行しました。

今回の特集「近衞信尹と三藐院流の書-近世初期の名筆―」(本館特別1室、8月29日(火)~ 10月9日(月・祝))では、信尹と三藐院流の書をご紹介します。

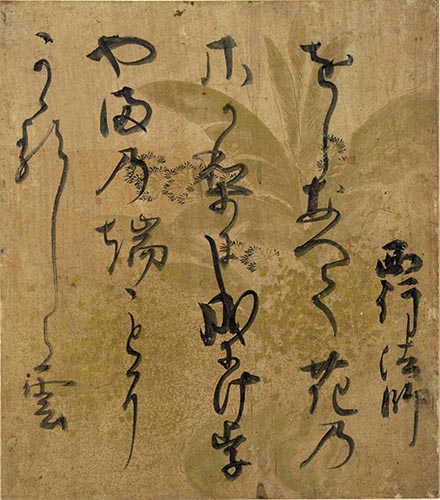

三十六歌仙帖 近衛信尹筆 安土桃山時代・17世紀

筆者の写し

いきなりですが、近衛信尹筆の「三十六歌仙帖」と、それを私が鉛筆で写したものをご覧いただきました。この「三十六歌仙帖」は、三藐院流の書風が如実に表れており、鉛筆で写すと、その特徴がよくわかります。一番右の行の上から3つ目「な」の字を見ると、最終画のくるっとまわる部分が平たく勢いよくまわっています。また、右から2行目の半ば過ぎくらいに「成」の字がありますが、縦画がやはり勢いよく上の文字の横から引かれています。そして、右から3行目冒頭の「や」は、平たいかたちをしており、特徴的なものです。私はいつも「や」の字を探して、三藐院流の特徴がみえるかどうかを検討しています。

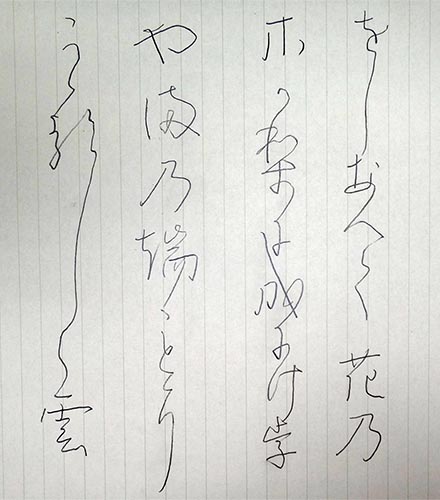

源氏物語抄 近衛信尹筆 江戸時代・17世紀

近衞信尹筆の「源氏物語抄」ですが、よく見てください。さきほど説明した、「な」や「や」と同じものが見つかりましたか?このような三藐院流の特徴的な書風は、信尹がそれまでの和様の書を学びながら、あらたに生み出したものです。さきほどから「勢いがある」と説明してきましたが、信尹の書は、勢いがあり、豪胆で、自由奔放なイメージがあります。それは、近衞家という公家の名門の当主でありながら、戦国時代の世を生き抜いた近衞信尹の性格を表しているのかもしれません。

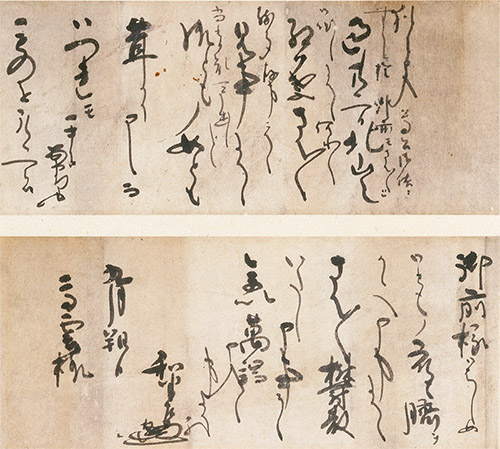

書状 斎雲宛 和久是安筆 江戸時代・17世紀

これは、和久是安(わくぜあん、1578~1638)という人物の書状です。上段の真ん中あたりにある「め」や、上段の左上にある「つ」をご覧ください。さきほど紹介した信尹の書と似ていると思いませんか?これが、流行した三藐院流の書風です。

近世初期に活躍した近衞信尹と本阿弥光悦、松花堂昭乗は、それぞれに新しい和様の書を生み出しました。寛永文化の花開く時期だったため、和様の書の世界においても新天地が切り拓かれたのでしょう。その中でもとくに近衞信尹の書は、独特の道を歩んでいました。今回の特集では、その独特の書風を感じていただければと思います。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(150年史編纂室長) at 2017年08月28日 (月)