1089ブログ

雪の模様といえば、雪の結晶を模様にしたデザインを思い浮かべる方も多いでしょう。雪の結晶は、空から降りてきたばかりのまだ解けていない雪を顕微鏡で観察した際の形です。

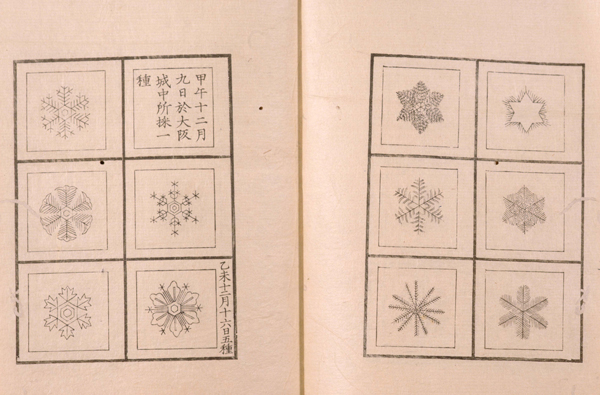

この雪の結晶を最初に日本で観察した人は、古河藩(今の茨城県古河市)の藩主、土井利位です。「雪の殿様」と言われるほどに熱心で、20年間かけて顕微鏡を通して雪の結晶をスケッチし、その成果を版本「雪華図説 正続(せっかずせつ せいぞく)」(図1)として刊行しました。顕微鏡の向こう側に見える雪の結晶の形は、日本人にとってまさに「雪の花」。『雪華図説』が庶民の目に触れるようになって以降は、きものをはじめ、さまざまな工芸品の模様に採用されるようになりました。

(図1)雪華図説 正続(部分)

土井利位著 正:江戸時代・天保3年(1832)、続:江戸時代・天保10年(1839) 徳川宗敬氏寄贈

しかし、日本人はそれ以前にも、雪をきものや陶磁器、漆工品などの模様にしていました。室町時代後期(16世紀)以降の雪の模様を見てみましょう。

「胴服 染分地銀杏雪輪散模様(どうぶく そめわけじいちょうゆきわちらしもよう)」(図2)は、石見銀山の奉行、大久保長安のもとで働いていた吉岡隼人が、慶長6~7年(1601~1602)頃に徳川家康から拝領したと伝えられたものです。大胆に斜め縞に染め分けられた上に、銀杏の葉とともに「はつれ雪」と称される雪のもようがデザインされています。これは、空からはらはらと降ってくる雪のひとひらを表わした模様でしょうか。雪がはじけた模様のようにも見えます。「はつれ雪」模様は、江戸時代になると「雪輪模様」に変化し、小さなくぼみのある円の内側に、別の模様を入れたデザインが人気となりました(図3)。

(図2)重要文化財 胴服 染分地銀杏雪輪散模様

(図2)重要文化財 胴服 染分地銀杏雪輪散模様安土桃山時代・16~17世紀

(図3)掛袱紗 紺綸子地雪輪雪持笹模様

(図3)掛袱紗 紺綸子地雪輪雪持笹模様(かけぶくさ こんりんずじゆきわゆきもちざさもよう)

江戸時代・17世紀 橋本貫志氏寄贈

降る雪の模様があれば、積もる雪の模様もあります。積もる雪のことを日本人は「雪持ち笹」(図4)「雪持ち柳」(図5)のように、植物が雪を持つという独特の擬人的な表現を用いています。冷たい雪もふっくらと柔らかく積もり、雪への親しみが感じられます。

(図4)小袖 紅綸子地雪持笹桜模様

(図4)小袖 紅綸子地雪持笹桜模様(こそで べにりんずじゆきもちざささくらもよう)

江戸時代・17世紀

(図5)唐織 萌黄地雪持柳桐菊藤梅片身替模様(部分)

(図5)唐織 萌黄地雪持柳桐菊藤梅片身替模様(部分)(からおり もえぎじゆきもちやなぎきりきくふじうめかたみがわりもよう)

奈良・金春家伝来 安土桃山時代・16世紀

武家の女性が着用した打掛には、雪が降り積もった景色をそのままに模様にしています(図6)。雪景色を特に美しく感じる心は、古くは『枕草子』にも見られ、清少納言が中宮定子の問いかけに応じ、御簾を高く掲げて雪景色を眺める場面が描かれています。

(図6)打掛 紫縮緬地雪景模様

(うちかけ むらさきちりめんじせっけいもよう)

江戸時代・19世紀

本館14室で開催している特集「日本の伝統模様『雪』」(2025年2月16日(日)まで)では、冬にしか見ることのない「雪」に思いをはせた日本人による雪の模様を表した器や着物などを紹介しています。より詳しく雪模様を知りたい方には、展示された作品の雪模様を掲載したパンフレットも本館インフォメーションで配布しています。

特集「日本の伝統模様『雪』」(本館14室)の展示風景

あわせて、本館14室では、本特集の開催期間中、ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」を配布中です。このワークシートをつかって、展示室で雪の模様をさがしてみましょう。

また、1月26日(日)のトーハクキッズデーでは、「東博雪見 雪のもようでデザインしよう」と題して、子ども向けのスタンプワークショップを行います。雪の模様のスタンプを押してさまざまな雪に親しんだ後は、ぜひ親子で展示室での「雪見」を楽しんでいただければ幸いです。

(注)ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」はなくなり次第配布終了いたします

本館14室 ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」配布場所

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長)、中村 麻友美(教育普及室)、阿部 美里(教育普及室) at 2025年01月24日 (金)

「遊牧民」と聞いて、どのような人々を思い浮かべるでしょうか。

私も、以前は国語の教科書で読んだ「スーホの白い馬」の印象が強く、モンゴルの草原を馬と駆け巡る…そんなイメージをしていました。遊牧は、季節に合わせて家畜とともに草や水をもとめ、移動を伴いながら牧畜を行う生活スタイルを指す言葉で、地域を限る言葉ではありません。

その中でもバローチは、おもにパキスタン、アフガニスタン、イランにかかるバローチスターンと呼ばれる地域を中心にくらす人々で、イラン語派のバローチー語を用います。

ひとくちにバローチといっても、農業を営む人々もおり、生活をひとことでは語るのは難しいのですが、東洋館地下1階、13室では遊牧のくらしにフォーカスした展示、特集「遊牧のくらしとテキスタイル―バローチを中心に」(2025年2月16日(日)まで)を開催しています。

特集「遊牧のくらしとテキスタイル―バローチを中心に―」展示の様子

東京国立博物館には、アジア遊牧民染織研究者の松島きよえ氏(1922~92)が、おそらく1960~1990年代初頭にかけて収集した、多くの敷物や袋物が収蔵されています。

毎年一回、おもに冬の季節に、東博では遊牧民のラグを東洋館13室で展示していました。ただ、そのときには、パキスタンからトルコにかかる広い地域の作品を紹介しており、このようにひとつのテーマ・地域に絞ることは、初めての機会となります。

展示室に来ていただくと、黒や濃茶など、暗い色調の作品が多いことに驚かれるかもしれません。暗色を中心としたシックな色遣いがバローチの特徴です。また、リズムよく織り出された細かな幾何学文様が、深みを出しています。

恥ずかしながら、私はまだバローチスターンにいったことはありません。ですが、館内で作品を調査していくうちに、緻密でありながら、作り手のあたたかさが感じられるバローチのラグの虜(とりこ)になってしまいました。少しでもバローチのラグのよさを伝えたい、そう思ってこの特集展示を企画しました。

一見すると、シンプルに見えるかもしれませんが、実は複雑な織り技法を駆使して、これらの敷物や袋物は織り出されています。

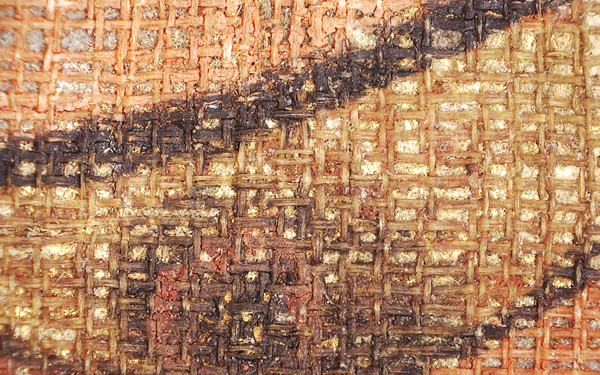

敷物 赤茶地段星幾何文様 バローチ 20世紀前半

同 部分拡大

たとえば、こちらの敷物。162センチメートルもの幅がひとつづきで織られています。

他のバローチの織物をみると、約半分の幅で織ったものを、2枚はぎあわせるという手法をとっていることが多いです。ですので、この作品は遊牧においても、比較的長いキャンプの間に製作されたと考えられます。

各段に異なった緻密な幾何学文様が織り入れられています。ただ、微妙にひとつひとつ形が異なっており、味わい深い作品です。これは、2~3色の色糸を一束とし、文様に応じて、表面で経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が1本ずつ交差する平織とすることで表現しています。裏面はどうなっているかというと、表面にでてこなかった色糸が、長く浮いています。

裏面 部分拡大

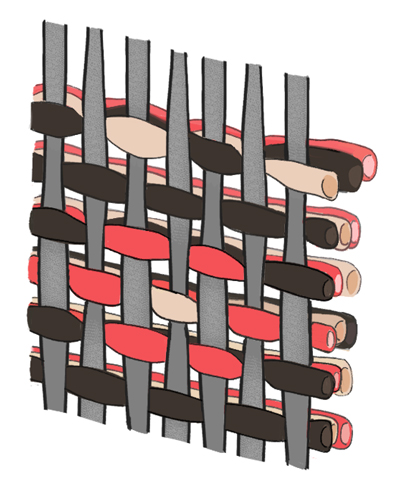

言葉で説明するとわかりにくいのですが、このようなイメージです。

紋織 模式図

実は、このような織物は、日本の染織品にはほとんど見られません。羊毛など、摩擦の多い獣毛だからこそ、成立する技法ではないかと考えています。きっと、日々の生活で、体感的に素材の特質を理解し、そのうえで製作を行っていたのでしょう。

バローチでは、野外で組み立てた木製の織り機を使って、多くは女性が織物を製作していたようです。松島氏が撮影した写真にも、その様子が写されています。「織物を織りあげること」が、バローチの生活の一部であったことがわかります。

織物を織るバローチの女性

ほかにも、展示室では現地の写真を交えつつ、それぞれに用いられた染織技法や使い方をご紹介しています。

作品はもちろんのこと、現地の空気を如実に伝えてくれる松島氏の写真も、大変貴重な資料であり、本特集のみどころです。あわせて、ぜひ展示室でご覧いただければと思います。

寒さの厳しい季節、ぜひ東洋館13室で、遊牧民のテキスタイルのあたたかさに触れてください。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(学芸研究部) at 2025年01月03日 (金)

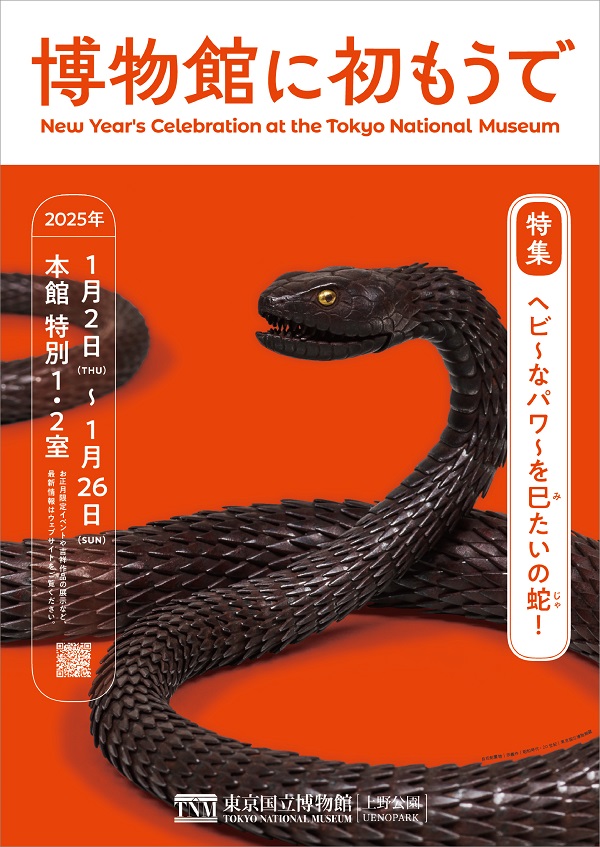

巳年となる今回は、特集「博物館に初もうで―ヘビ~なパワ~を巳(み)たいの蛇(じゃ)!―」(本館特別1・2室)と題して、東博に棲(す)む古今東西のヘビたちを展示します。

「博物館に初もうで」ポスター

古代西アジアでも、ヘビは再生や豊穣と結びつく生き物でした。にょろっとしたヘビの動きをとらえた作品です。

鋭い眼差しのこちらの像は、頭上にとぐろを巻いて鎌首を持ち上げるヘビを表現しています。

清水寺に仁王像を安置すると誓うと大蛇は去り、窮地を逃れました。

カテゴリ:news、催し物、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2024年12月26日 (木)

東洋館8室では、毎年秋恒例の名品展、特集「中国書画精華―宋・元時代の名品―」が開催中(~2024年12月22日〈日〉)です。

中国の書画は古来日本人に愛され、現在に至るまで多くの優品が大切に伝えられてきました。ただ、現代の私たちの目には少しとっつきづらい、どこを楽しめばよいかわからない、というジャンルでもあります。

ここでは、「見どころ紹介」と題して、いくつかの作品について、鑑賞のおすすめポイントを説明したいと思います。

1. 修理後初公開!表装にも注目!!

山水図軸 伝夏珪筆 南宋時代・13世紀 中国

山水図軸(風帯)

本作は2022年に修理を終えてから初めての公開になります。現在の表装は、公家の名門近衛家(このえけ)で仕立てられた可能性があり、風帯(ふうたい)と一文字(いちもんじ)には、紫に染められて金箔が貼られた、羅(ら)という織り方の最高級の裂(きれ)が、おそらく非常に貴重であったため、端切れをつなぎあわせた形で使われています。

また、風帯は通常本体に縫い付けられて、巻いた状態では折りたたむように収納されるものですが、本作では、裂がこれ以上いたむのを避けるため、取り外しができるようになっています。これを掛風帯(かけふうたい)といいます。

修理前は、不安定であったため、掛風帯を使用することができなかったのですが、修理を経て風帯を掛けた状態で展示できるようになりました。近衛家で愛された本来の姿をお楽しみください。

2. 鳥は何羽?

重要文化財 雪汀遊禽図軸 羅稚川筆 元時代・14世紀 中国

雪汀遊禽図軸(部分)

手前の木々は葉を落とし、枝先は蟹の爪のようにとがり、枝と幹がねじれ複雑にからみあっています。後ろには、川面と白く雪の積もった岸、そして山々が水平方向にどこまでも広がっていきます。

色彩のない荒涼たる空間のようですが、目を凝らすと、寒さの中に息づく生命のいろどりを見つけることができます。枝の上には、水色の長い尾をもつ山鵲(さんじゃく)のような鳥2羽、首と腹の白い鳥(コクマルガラスか)の群れが、寒さに羽毛をふくらませてとまり、水辺には橙色の鴨の群れが身を寄せています。

宋・元時代の画家たちは、このような墨と色彩の効果的な対比を得意としました。

3. 「金」、使ってます!

重要文化財 猿図軸 伝毛松筆 南宋時代・13世紀 中国

猿図軸(目)

南宋時代の絵画には、要所要所で、非常に洗練された金の使用が認められます。本作はその好例で、ふさふさとした毛を描く細い線には、墨や赤茶に加えて金泥(きんでい)が使われ、白目には絹の後ろから金箔あるいは金泥が施されています。これらにより、繊細にきらめく光を表現しているのです。

特に白目の部分は、肉眼では光を感じるだけで、なかなかはっきりと金の存在を確認できません。しかし顕微鏡で拡大してみると、絹糸の後ろにしっかりと詰まった金箔(金泥)の存在を見ることができます。

4. 高僧と能書の競演

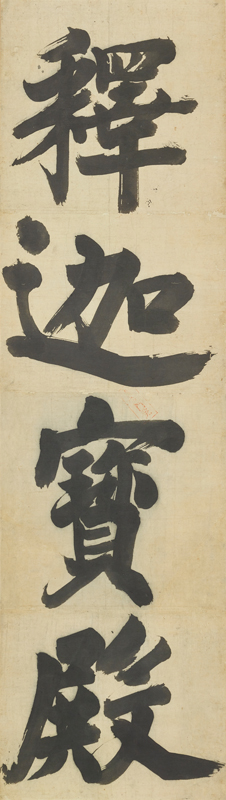

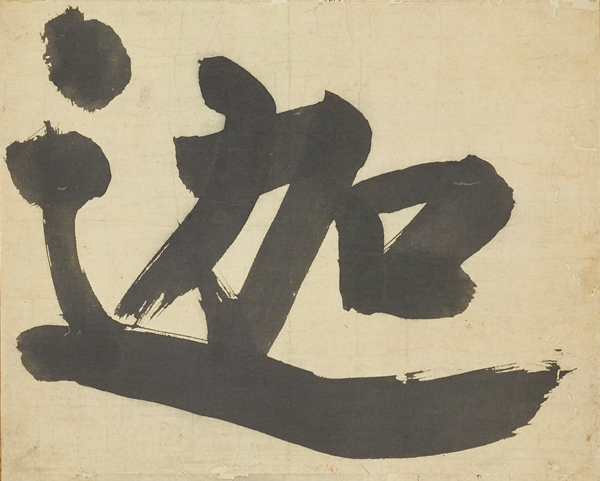

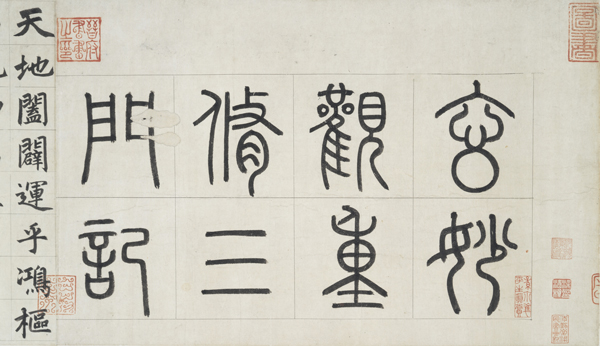

重要文化財 禅院額字「釈迦宝殿」 無準師範筆 南宋時代・13世紀 中国

禅院額字「釈迦宝殿」(部分)

無準師範(ぶじゅんしばん)が円爾(えんに)に贈った一群の額字(がくじ)・牌字(はいじ)には、筆者を無準とするものと、能書の張即之(ちょうそくし)とするものの2種があります。

展示中の禅院額字「釈迦宝殿(しゃかほうでん)」は無準、同じく「旃檀林(せんだんりん)」は張の書です。ともに太く堂々とした書きぶりですが、線質や点画の構成などには違いがあります。無準はややニジミがあり、粘りのある重厚な線質。点画の太細(たいさい)や疎密(そみつ)など、構成にバランスを欠くところもありますが、かえってそれが厳しくもどこか温かさのある独特な雰囲気を醸(かも)しているようです。一方、張は重厚かつ鋭い線質。点画が整然と配され、揺るぎのない字姿をつくっています。南宋を代表する高僧と能書による迫力満点の書。ぜひ見比べながらご堪能ください。

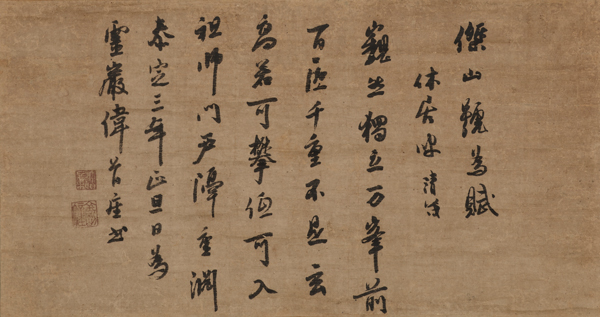

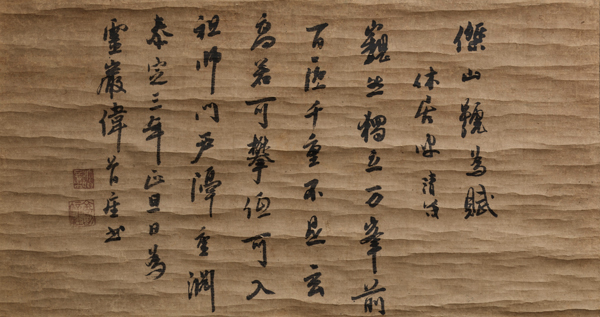

5. 修理後初公開、過去から未来へ

傑山偈 古林清茂筆 元時代・泰定3年(1326) 中国

傑山偈(修理前)

本作は2022年10月から1年をかけて本格修理が実施されました。本紙には強い折れや汚れが多く見られ、亀裂(きれつ)等によって墨書の一部に剥落(はくらく)が生じていました(上図の5行目2・5・6字目「若・低・可」)。剥落が進行する前に、作品を解体してクリーニングや補修等の処置を行い、本紙と表装の状態は改善され、今後の保存活用に支障がない健全な状態となりました。修理後はまず収蔵庫内の安定した環境で1年ほど保管、経過観察をして、今回晴れてお披露目することとなりました。

修理に際しては、もとの軸木(じくぎ)に江戸時代・天明(てんめい)元年(1781)の修理時の墨書が確認されました。先人たちが過去から現在まで大切に伝えてきた本作は、今また未来へとつなぐ準備が整いました。

6. 篆書もスゴイ!

楷書玄妙観重脩三門記巻 趙孟頫筆 元時代・14世紀 中国(部分)

本紙の末には、1字分下げて4行にわたって署名が添えられます。ここに「趙孟頫書幷篆額」とあり、行楷書による本文と冒頭にある篆書(てんしょ)の題額はともに趙孟頫(ちょうもうふ)の書であることがわかります。

趙孟頫と言えば、書聖・王羲之(おうぎし)を規範とした行草書や、碑文を得意とした唐の能書、李邕(りよう)を素地とした、本作のような行楷書などで知られます。碑文という性格を意識したのか、本文は余白がよく整った、見やすく美しい字姿をしています。点画の配置とその間の余白(分間布白(ぶんかんふはく))は、文字の視認性に直結します。その点で、厳格な分間布白や左右対称の字形、均一に保つ線などを基本とする篆書では、その技量が試されます。本作の題額は、趙孟頫の篆書の技量の高さを示しています。

展示会場風景

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室)、六人部克典(東洋室) at 2024年11月27日 (水)

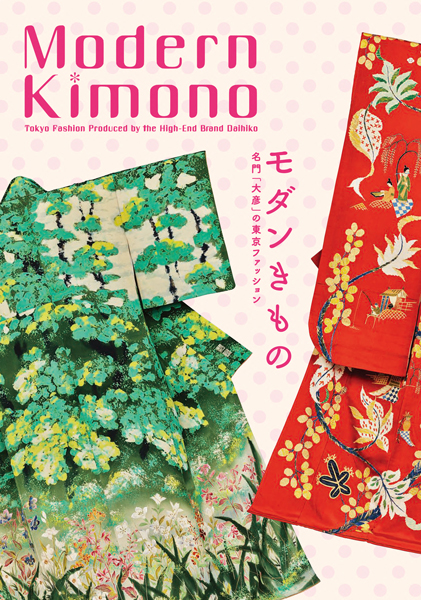

本館2階、特別1室・特別2室では特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」を開催中です(12月8日(日)まで)。

すでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、会場には今の私たちから見ても、とても素敵で「おしゃれ」と感じるきものが、一堂に会しています。大彦創業者である野口彦兵衛(のぐちひこべえ、1848~1925)、その次男であり二代大彦を継いだ野口眞造(1892~1975)を筆頭に制作されたデザインは、いつまでも新しさを感じさせるものといえるでしょう。そして、それを形づくるための染め・刺繡の高い技術もまさに圧巻です。

特別1室には、5枚の「彦根更紗(ひこねさらさ)」と呼ばれる、更紗裂(さらさぎれ)も展示しています。東京国立博物館は、彦根更紗を450枚一括して収蔵しており、この作品は当館を代表する名品のひとつです。

「さらさ」とは、主に17世紀より交易を通じて日本にもたらされた、染めによる裂を指し、日本ではよく「更紗」の漢字をあてています。その起源はインドにあり、大航海時代を皮切りにヨーロッパや日本を含む、世界中に輸出されるようになりました。オリエンタルな模様だけでなく、茜や藍が映える鮮やかな色遣い、洗っても色落ちしない堅牢(けんろう)な染めは、当時においては非常に画期的なものだったのです。更紗は交易における商品であったことから、輸出先の地域の好みに合わせて、模様が染められました。たとえば、展示中の「黒地扇散文様更紗(扇手)(彦根更紗)(くろじおうぎちらしもんようさらさ おうぎで ひこねさらさ)」は、まさに日本向けと考えられるものです。

黒地扇散文様更紗(扇手)(彦根更紗)

インド 野口彦兵衛旧蔵 18世紀

次第に、更紗は世界各地で模倣製作も行われるようになります。インドネシアのろうけつ染めによるバティック、木版や銅板捺染を用いたヨーロッパ更紗をはじめ、「和更紗」と呼ばれる日本製の裂もそのひとつです。日本では、インドの更紗だけでなく、これらの模倣製作も含めて「更紗」と称しています。

彦根更紗は、一部和更紗も収めているほか、インド更紗の中でもインド国内向け、ペルシャ向け、ヨーロッパ向け……など多種多様の更紗を含んでいます。まさに「更紗の宝箱」です。

彦根更紗がなぜこの特集に?と思われるかもしれません。彦根更紗は、作品名の通り彦根藩井伊家伝来の品ですが、昭和48年に当館に収蔵されるきっかけとなったのが野口眞造なのです。それだけでなく、野口彦兵衛・眞造父子は、非常に更紗を愛好していたことでも有名でした。更紗に対する深い研究成果が、大彦の高い評判へとつながったとも言われ、並々ならぬ情熱を持っていたことがわかります。それは実際に大彦のきものをみても、十分に伝わってきます。

着物 染分縮緬地更紗切継模様(きもの そめわけちりめんじさらさきりつぎもよう)

着物 染分縮緬地更紗切継模様(きもの そめわけちりめんじさらさきりつぎもよう)大彦作 昭和30年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

名古屋帯 染分平絹地変わり菱花卉更紗模様(なごやおび そめわけへいけんじかわりびしかきさらさもよう)

名古屋帯 染分平絹地変わり菱花卉更紗模様(なごやおび そめわけへいけんじかわりびしかきさらさもよう)大彦作 昭和30年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

実際に、いくつもの更紗裂を切り継いできものを仕立てることが、近代以降流行していたようですが、「切り継ぎ」自体をひとつのデザインとしています。それだけでなく、古渡りの裂にみられる更紗模様を踏襲しながらも、柔らかな色遣いや輪郭線で表現することで、いっそうまとまりのある模様になっています。

着物 染分縮緬地更紗切継模様(部分)

「着物 染分縮緬地更紗切継模様」の中央上には、先ほどあげた扇手に近い模様も見えますね。このほかにも、実は三つ巴の模様や、虫の模様なども彦根更紗に類例を見ることができます。更紗裂にまなび、新たな制作へとつなげていったことが、作品からも読み取れるのです。更紗は、大彦にインスピレーションを与えていたものだったのでしょう。

展示室では、彦根更紗とこのきものや帯を見比べられるように展示しています。ぜひ、特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」(特別1室・特別2室、12月8日(日)まで)でご覧いただけますと幸いです。

特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」

会期:2024年10月29日(火) ~ 2024年12月8日(日)

会場:本館特別1室・特別2室

(注)会期中、展示替えはありません

当館ミュージアムショップで本特集の図録を販売中

全40ページ 1,870円(税込)

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(文化財活用センター研究員) at 2024年11月25日 (月)