1089ブログ

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12月11日(日))は、開幕から1週間ほどたちました。

本ブログでは、研究員によるおすすめの作品についてご紹介していきます。

第1回目は、「日本書跡」です。

本展の第1部では、東京国立博物館が所蔵する国宝全89件が、展示替えをしながら全件展示されます。

私が担当する日本書跡の国宝は、(法隆寺献納宝物を除いて)全部で14件になります。その14件は、歴史的に、書として、文学史として、医学史として等々、いろいろな意味で重要であるとみなされて国宝になっています。

14件すべての魅力をご紹介したいところですが、今回はとくに、書として貴重なものを選ばせていただき、私の個人的な視点で解説させていただきます。

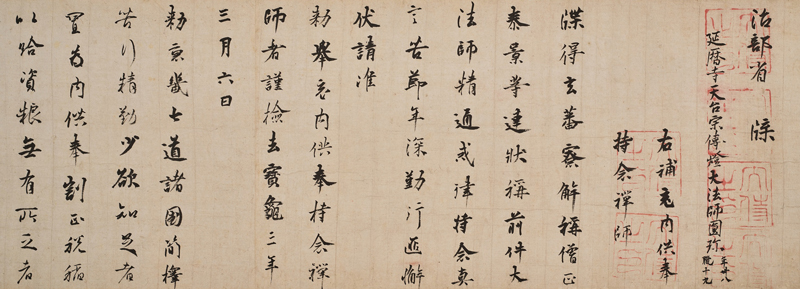

国宝 充内供奉治部省牒(円珍関係文書の内)(部分) 平安時代・嘉祥3年(850)

展示:2022年10月18日~11月13日

これは智証大師・円珍(814~891)が中国に渡るときに身分証明書として持参したものです。中国・唐時代の書の影響を受けた書風で揮毫されています。

行と行の間、字と字の間が広くとってあるのに、間が抜けて見えないのは、一文字一文字の存在感がすごいと言えるでしょう。

国宝 円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書(部分) 小野道風筆 平安時代・延長5年(927)

展示:2022年10月18日~11月13日

同じく円珍に関わる国宝で、天皇が円珍に対して諡号(おくりな)を下賜した勅書です。平安時代・中期の「三跡」の一人と称される小野道風(894~966)が、緊張感を持って腕を振るっています。

墨線が柔らかな雰囲気を出していて、日本人好みの書風・和様の書の始まりを感じます。

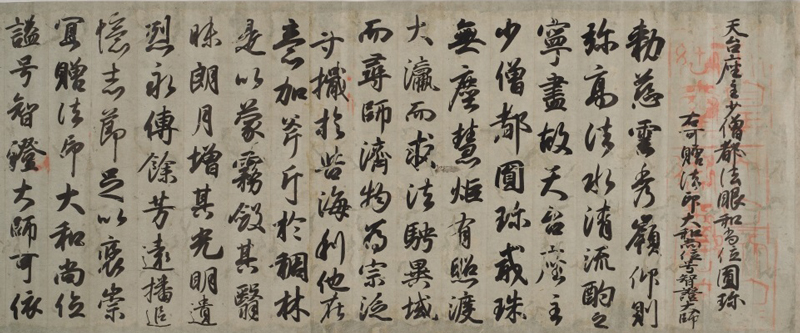

国宝 白氏詩巻(部分) 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)

展示:2022年11月15日~12月11日

道風と同じ「三跡」の一人と称される藤原行成(972~1027)の書です。中国・唐時代の詩人・白楽天の『白氏文集』から選んだ漢詩が記されています。

行書に草書を交ぜて配置し、墨線に肥痩をつけて変化をつけています。道風よりもさらに柔らかな印象を受ける書は、和様の書が完成した姿と言えます。

国宝 元暦校本万葉集 巻一(高松宮本)(部分) 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀

展示:2022年10月18日~11月13日

和様の書が完成するとともに、仮名の美も最高潮に達します。これは、『万葉集』を冊子に書写したものですが、仮名の名品「高野切」の三人の筆者の一人が担当した巻です。

和歌一首を万葉仮名(漢字)と仮名で記していて、両方楽しめる作品です。とくに仮名は、現代のひらがなのお手本となる美しい形です。

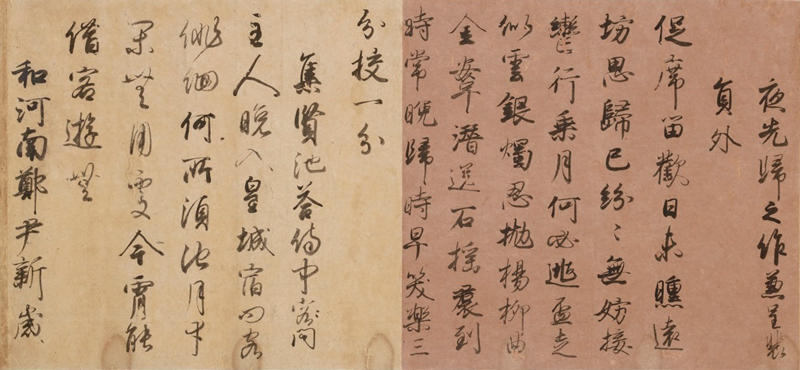

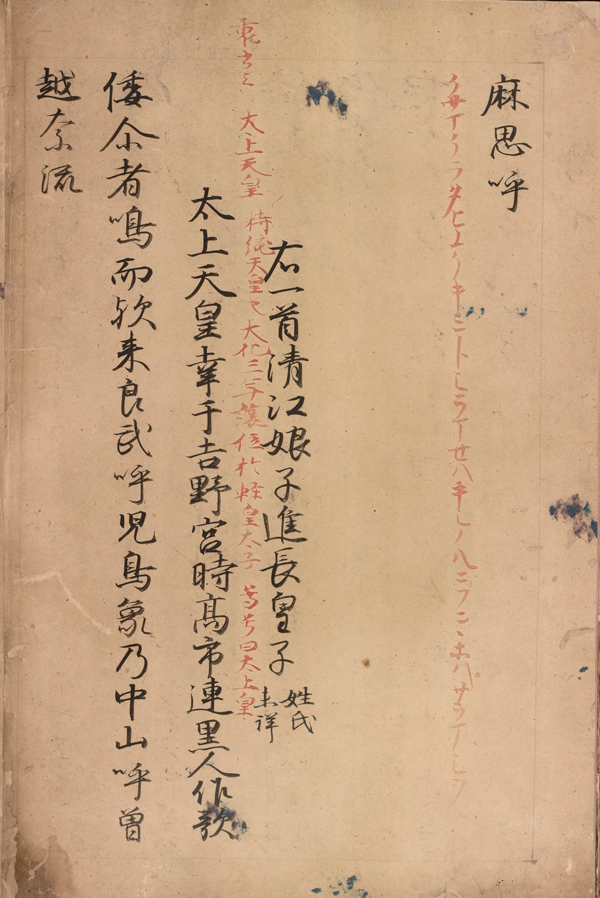

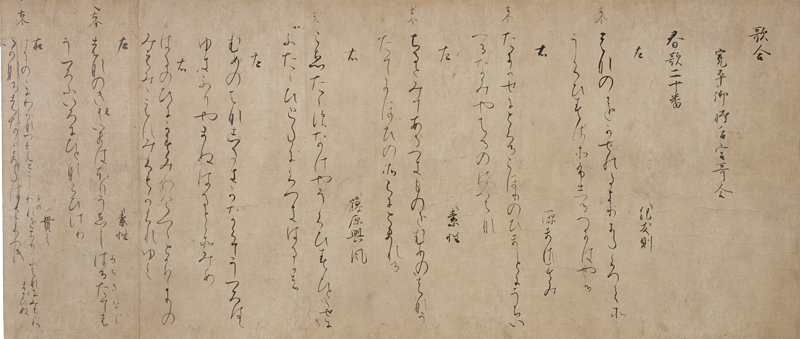

国宝 寛平御時后宮歌合(部分) 伝宗尊親王筆 平安時代・11世紀

展示:2022年11月15日~12月11日

歌合とは、左と右に分かれて和歌を詠み合い、その優劣を競う行事です。これは、たくさん行われた歌合の一つを記録したもので、「左」「右」の下に作者名があり、その次に詠まれた和歌が記されています。

この書は、仮名の名品「高野切」と同時期に活躍していた能書によるもので、平安最高峰の流麗な仮名が見どころです。

以上、書の魅力を中心にご紹介しましたが、日本書跡の国宝には日本人の生の歴史が込められています。みなさまそれぞれの視点で重要なポイントを見つけていただけると幸いです。

カテゴリ:書跡、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 惠美千鶴子(百五十年史編纂室長) at 2022年10月26日 (水)

当館は2022年3月、創立150年を迎えました。

4月1日よりさまざまな記念事業を開催していますが、150周年事業のクライマックス、

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」が10月18日(火)、開幕しました。

開幕日より大変多くのお客様にご来館いただき、誠にありがとうございます。

ポスター、チラシ、そして階段上のバナーにもデザインされていますとおり、さまざまな国宝や名品が皆様をお出迎えします。

本展は2部構成となっています。

第1部では当館が所蔵する国宝89件すべて(※会期中展示替があります)を展示、

第2部では明治から令和にいたる150年の歩みを物語る作品・資料を通して、当館の全貌をご紹介します。

第1部の見どころ

当館が所蔵する国宝89件すべてを公開!※会期中展示替あり。

2022年8月1日現在、国内で国宝と指定されている美術工芸品は902件あります。

そのうちおよそ1割を当館が所蔵しています。

国宝や重要文化財は作品保護のため、展覧会への出品などで移動させるのは基本的に年に2回以内、公開日数は年間60日以内とするルールがあります。

このようなルールとともに、館内の展示や館外からの借用等も関わってくるため、展覧会前後数年間を調整しこのたび会期中に89件すべて公開とすることができました。

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀

国宝「松林図屛風」(10月30日(日)まで)は、11月1日(火)より国宝「檜図屛風」(11月27日(日)まで)、11月29日(火)より国宝「観風図屛風」(12月11日(日)まで)となります。

※展示作品および展示替え情報については、作品リストと国宝リストをご覧ください。

「国宝刀剣の間」出現!

当館所蔵の国宝刀剣19件すべてをひとつの空間でお楽しみいただけます。

他の展示室より少し暗いのですが、19件それぞれ違いを鮮明にご覧いただける空間となっています。

第2部の見どころ

東京国立博物館の150年を体感!

150年前に開催された湯島聖堂博覧会や東京帝室博物館時代の再現展示、各時代に収集した作品など、当館のこれまでの歩みをご紹介します。

皇室ゆかりの品やキリンの剝製標本など歴史を物語る作品がたくさんあります。

本展は、創立150年を迎えたこの機会だからこそ実現できた展覧会となっています。

今後、各研究員おすすめの作品もご紹介していきますので1089ブログどうぞお楽しみに。

展示室はこの先。これまでにない世界が広がります。

※本展は事前予約制です。

チケットの販売は公式サイトよりご確認ください。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原香(広報室) at 2022年10月25日 (火)

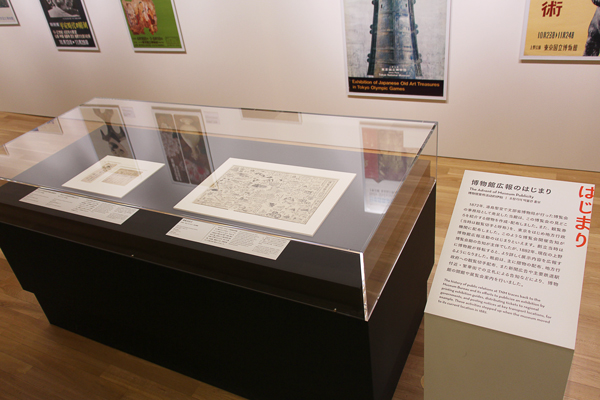

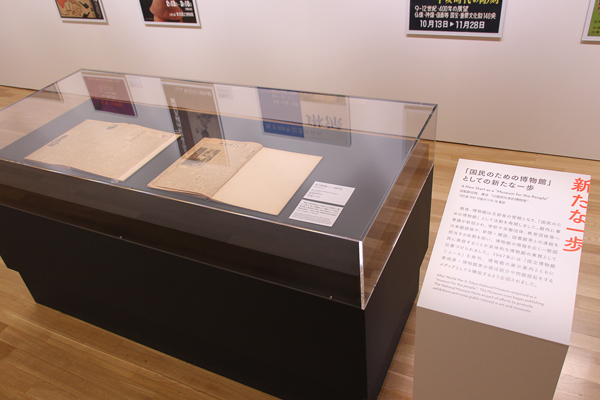

現在、平成館1階の企画展示室で、博物館の広報活動をテーマにした特集「つたえる、つなぐ-博物館広報のあゆみ-」(~11月6日(日))を行っています。

この展示では、現在、東京国立博物館の広報室で行っている広報活動がこれまでどのように行われてきたかについて、ポスターやパンフレットなどの制作物を通して流れを体感していただこうとする企画です。

―――

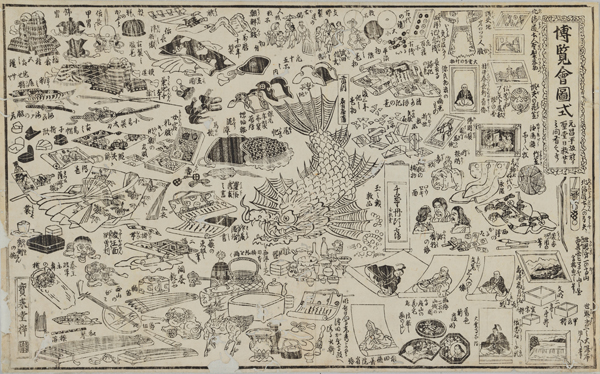

部屋に入ってすぐのケースには「博物館広報のはじまり」として、1872年湯島聖堂博覧会の際に制作された「博覧会広告」「観覧切手」(今でいう「チラシ」「観覧券」の原型)と「博覧会図式」を展示しています。広報活動の基本アイテムの原点です。

博覧会図式 宝来堂 明治5年(1872)

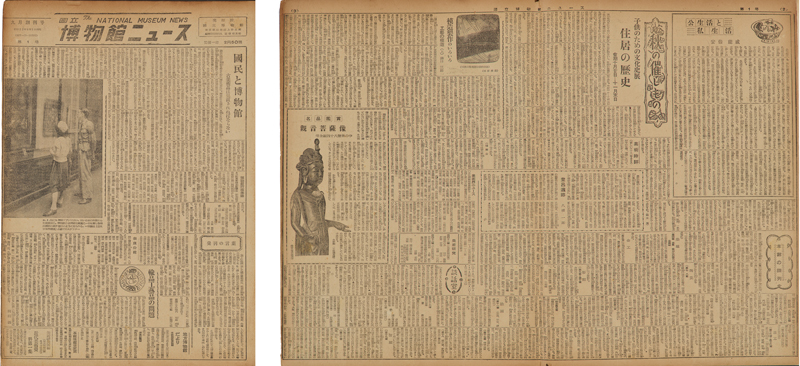

お隣のケースでは、「国立博物館ニュース」の創刊号をご覧いただけます。「国立博物館ニュース」は1947年、当館が「東京国立博物館」となり、「国民のための博物館」として再出発した年に創刊され、形態を変えながら今も「東京国立博物館ニュース」として発行している当館の広報誌です。

「国立博物館ニュース」創刊号 昭和22年(1947)

当初はタブロイド判の4-6ページで、当館の展覧会や、講演会あるいは列品解説の案内、また美術史や博物館界の動向なども紹介していました。さらに京都、奈良の国立博物館の展示についても一部紹介していました

―――

展示室奥の壁面では、戦後から現代までの展覧会ポスターの一部をご紹介しています。時代ごとのポスターデザインの変遷を辿れます。

見る人各々に思い出のポスターがあるようで、展示作業中に立ち寄った当館の職員がそれぞれ思い出のポスターをみつけてはその展覧会について様々なエピソードを語ってくれました。

間近でご覧いただけるよう、壁付ケースの前に仮設壁を取り付け、ポスターを展示しました

創立120年記念 特別展「日本と東洋の美」 平成4年(1992)

かなり斬新なデザインのポスターの一例です。ありきたりなものではない「ポスター」を作ろうと工夫した結果です。サイドの部分に英文タイトルも入っています

展示室奥には年代ごとにポスターを表示する「TNMポスター・コレクション」を設置しています。TNMポスター・コレクションは、当館ウェブサイトでもご覧いただけます。

TNMポスター・コレクション

当館の公式キャラクター「トーハクくん」「ユリノキちゃん」の紹介

―――

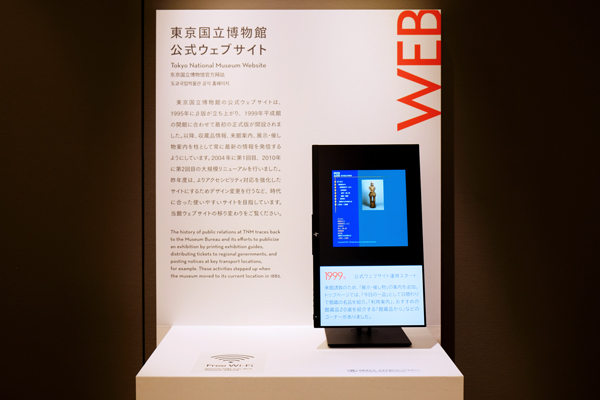

展示の後半では、昔と今のパンフレットの展示のほか、WEBサイトの歴史、羽田空港・成田空港での広告・装飾風景など、現代の取り組みもご紹介しています。

最初期のWEBサイトホームページから現在のデザインまでを紹介

また、最も新しい収蔵品「金剛力士立像」の見どころを解説した動画や150周年記念動画も公開しています。

広報制作物を通して東京国立博物館の歴史の一端を垣間見ていただける展示です。

11月6日(日)まで開催していますので、お立ち寄りいただければ幸いです。

(総合文化展料金でご覧いただけます。)

ARフレームをご用意しました。ぜひお帰りには記念撮影して、みなさまのSNSアカウントでシェアしてください!

秋らしいARフレームもあります

カテゴリ:特集・特別公開、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室長) at 2022年10月15日 (土)

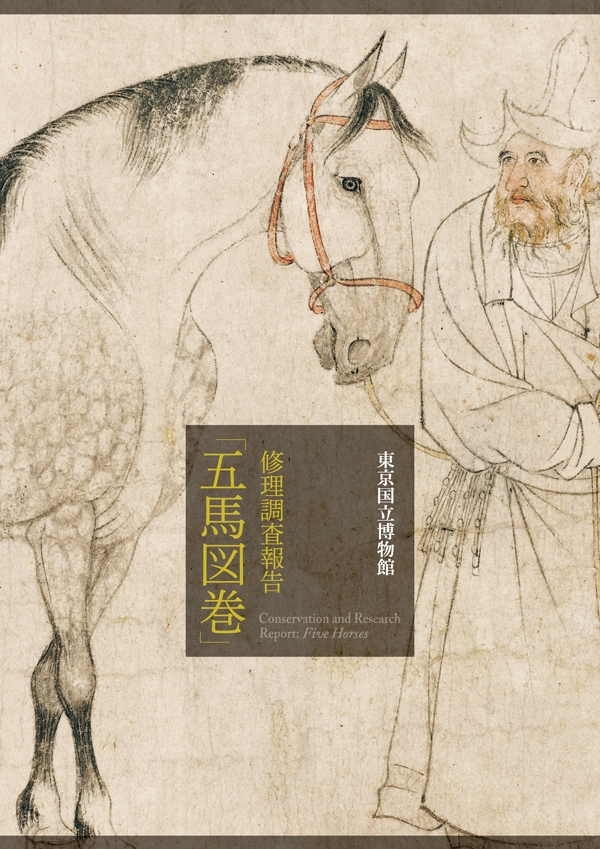

特集「中国書画精華―宋代書画とその広がり―」その2「五馬図巻」

現在、東洋館8室では、日中国交正常化50周年 東京国立博物館150周年 特集「中国書画精華―宋代書画とその広がり―」(前期:~10月16日(日)、後期:10月18日(火)~11月13日(日))が展示中です。

前回の1089ブログ(その1「アジア大発見!」)に続き、本特集後期展示の絵画でおすすめしたいのは、「五馬図巻(ごばずかん)」です。

修理に入っていたため、2019年の特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」(東京国立博物館)以来、久しぶりの公開となった本作について、以下、簡単に紹介したいと思います。

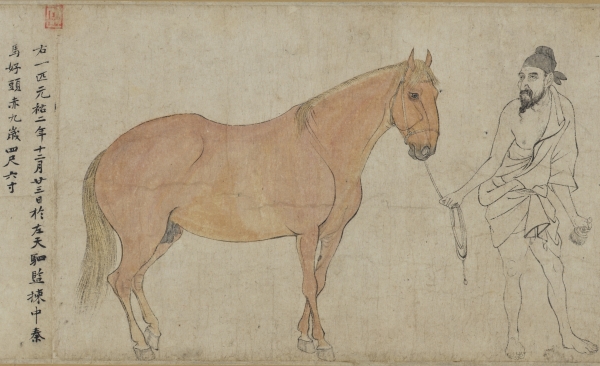

重要美術品 五馬図巻 李公麟筆 中国 北宋時代・11世紀

(展示期間:10月18日(火)~11月13日(日))

1、主題

「五馬図巻」には、名前のとおり5頭の馬が、その縄をひく人物ともに描かれています。

第1馬から第4馬までは、画の横に馬の来歴、名前、年齢、高さが書かれています。

それによると、

立派な体格と賢そうなまなざしをもつ白毛(一部に赤みを帯びた灰色の斑点あり)の第1馬は、中国北宋時代の元祐元年(1087)12月16日に于闐国(現在の新疆ウイグル自治区ホータン県あたりにあった国)から献上された、鳳頭驄(ほうとうそう、鳳凰の頭のように美しい葦毛という名)。

黄毛で鼻の大きな異民族風の装束の男にひかれています。

五馬図巻(第1馬部分)

やや小柄で愛嬌のある顔立ちの、うすい赤褐色の第2馬は、元祐元年(1086)4月3日に吐蕃(チベット)系の首領である董氈(とうせん)から(実際はその後継者から)献上された、錦膊驄(きんぱくそう、肩に美しい模様のある葦毛という名)。

やはり鼻のおおきな柔和な顔立ちの、異民族風のいでたちの男にひかれています。

五馬図巻(第2馬部分)

すらっとした俊敏そうな赤毛の第3馬は、元祐2年(1088)12月23日に秦州(甘粛省)の交易でもたらされた、宮廷厩舎の名馬、好頭赤(こうとうせき、美しい赤に染まった空の色のような馬という名)。

ちょうど馬を洗うところなのか、上着だけをはおった簡素な身なりに裸足で、左手にブラシを持った、異民族の男にひかれます。

五馬図巻(第3馬部分)

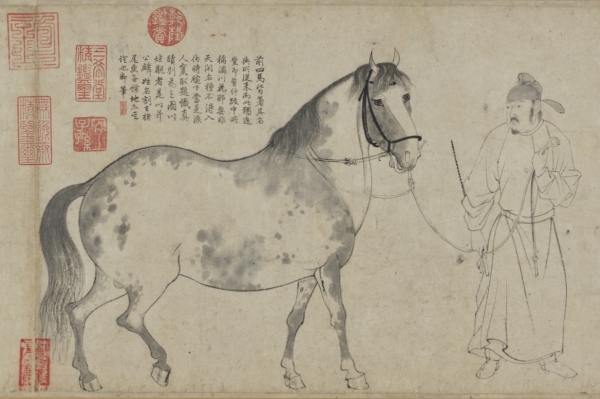

やや太った、完全な白毛の第4馬は、元祐3年(1089)閏12月19日、吐蕃の首領である温渓心(おんけいしん)より贈られた照夜白(しょうやはく、闇夜を照らすように白い馬という名)。

こちらは漢民族風の男にひかれています。

五馬図巻(第4馬部分)

第5馬には、現在なにも書かれていませんが、元時代、13世紀にはこれの横にも馬名等があったことが記録にのこっています。

それによれば、くびを高くもたげ、足取りにも活発な気性があらわれているこの大きな馬は、元祐3年(1088)1月14日に献上された満川花(まんせんか、川に花が満ちているような模様のある馬という名)となります。

こちらもやはり漢民族風の、鞭を持った男にひかれています。

五馬図巻(第5馬部分)

2、作者

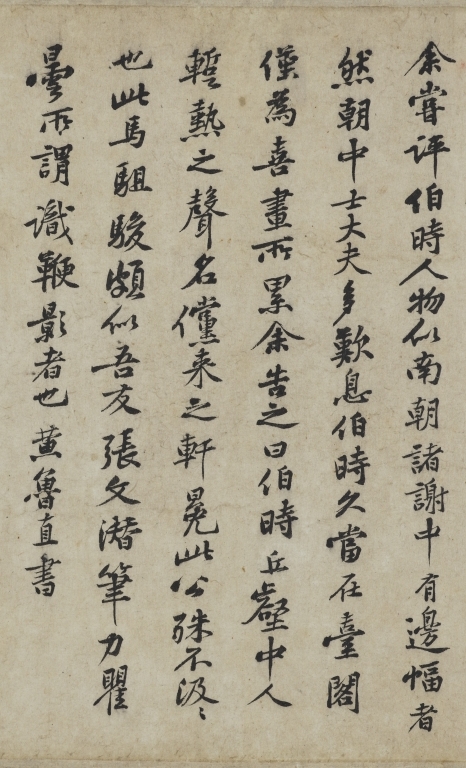

「五馬図巻」には作者の落款がありませんが、北宋の著名な文人士大夫である黄庭堅(こうていけん、1045~1105)と曽紆(そうう、1073~1135)の跋文が付いており、これにより、李公麟(りこうりん、1049頃~1106)の作品として長らく伝来してきました。

現在の美術史学者たちもおおむね李公麟の真筆であることに同意しています。

五馬図巻 黄庭堅跋

五馬図巻 曽紆跋

李公麟(字伯時、号龍眠)は、舒城(じょじょう、現在の安徽省あたり)の人。

五代十国時代の王国、南唐の君主である李氏の末裔ともいう名門に生まれ、熙寧3年(1070)に進士及第したエリート官僚です。

学問に優れ、書画や古器物を多く蒐集・研究する一方、自身も書画制作をよくし、この時代を代表する文人画家として、在世時から非常に高く評価されてきました。

北宋を代表する文人士大夫、蘇軾(そしょく、1036~1101)およびその周囲の人々が李公麟作品にささげた文学作品も多く残っており、中国文化史にその名声は燦然と輝いています。

画家李公麟が手がけた主題は、馬、道釈人物、山水など幅広いのですが、特に、最初のうちは馬を好んで描き、人気を博したことが知られています。

中国美術史において、軍事力ひいては権力の象徴であり、後に優れた人材の寓意ともなった馬は、重要な主題であり続けましたが、名馬が多くもたらされた唐時代に、特に優れた作品が生まれました。

李公麟は唐時代の馬の画の名手たちの作品をよく研究し、また自ら宮廷の厩舎に足を運んで、北宋皇帝の所有する名馬をよく観察し、対象の真に迫る、優れた馬の画を作ったと伝えられます。

残念ながら、現在、真筆と認められる李公麟の馬の画は、この「五馬図巻」以外のこっていないので、本作は非常に貴重な存在といえます。

馬の顔や体の造形・量感を確かめていくような筆の重なりの臨場感、スッと通った衣の線の美しさ、筆墨と共存する繊細な彩色の効果など、「五馬図巻」の表現を見れば、李公麟が馬の画家として卓越した名声を得た理由がよくわかるでしょう。

五馬図巻 第1馬、筆の重なり

五馬図巻 第2馬、人物の衣文線

五馬図巻 第2馬、馬の目尻の赤味

3、修理

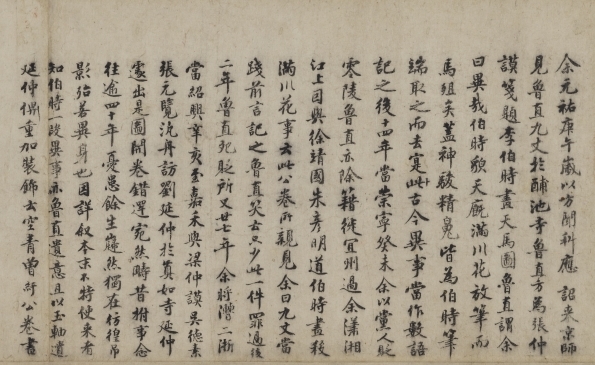

「五馬図巻」は、北宋時代は文人士大夫たちの所蔵にあり、南宋時代になって宮廷コレクションに入ったと伝わります。

その後、13世紀、元時代には、書画コレクターたちの間で有名な作品になっていました。

摹本(もほん)も多く作られていたようです。

18世紀には、清朝最盛期の皇帝、乾隆帝(けんりゅうてい、1711~99)の愛蔵品となりました。

清朝滅亡後に日本に流出してからは、1928年の唐宋元明名画展覧会(東京帝室博物館、東京府美術館)に出陳されていますが、以降、2019年の「顔真卿」展まで、公開の機会に恵まれませんでした。

長らく実物が見られなかった「五馬図巻」については、今後、さまざまな場所で多くの人に鑑賞していただくことが望まれましたが、そのような定期的な公開のためには、画や書の表わされた紙や表装の損傷を抑え、状態を安定させることが必要でした。

そのため、東京国立博物館では、2019年から2か年に渡り、紙の折れなどを緩和し、表装のバランスを整えて、巻子の開け閉め回数が重なっても、これ以上損傷が進行しないような処置を行いました。

なお、修理にあたっては、もともとの絵画表現や紙の風合いに極力変化がないように努めました。

この修理の詳細、その過程でわかったことなどは、『修理調査報告 「五馬図巻」』に明らかにしています。

「五馬図巻」自体についても、より詳しく説明していますので、ご関心のある方はぜひご覧くださいませ。

『修理調査報告「五馬図巻」』

全152ページ(カラー64ページ含む)

発行:東京国立博物館

定価:3,450円(税込)

ミュージアムショップにて10月下旬より販売予定。

東京国立博物館の中国絵画コレクションに新しく加わった、「五馬図巻」。

修理を経て、今後もさまざまな展示に登場していく予定ですので、ご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。

カテゴリ:特集・特別公開、中国の絵画・書跡、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2022年10月14日 (金)

特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」その2「敦煌発見の裂」

前回の1089ブログ「トルファン出土裂」に続き、創立150年記念特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」(~12月4日(日))で展示中の、敦煌莫高窟(とんこうばっこうくつ)発見の裂をご紹介します。

敦煌莫高窟は現在の中国の北西部、甘粛省(かんしゅくしょう)に位置する都市です。古くより、シルクロード交易における要所として発展しました。敦煌では仏教文化が花開き、4世紀から14世紀にかけて造営された石窟寺院の莫高窟からは、多くの仏教にかかわる壁画や彫刻、古文書、そして堂内を装飾していた多くの染織品の断片(裂(きれ))が見つかっています。

第3次大谷探検隊の旅程概略(作成:廣谷)

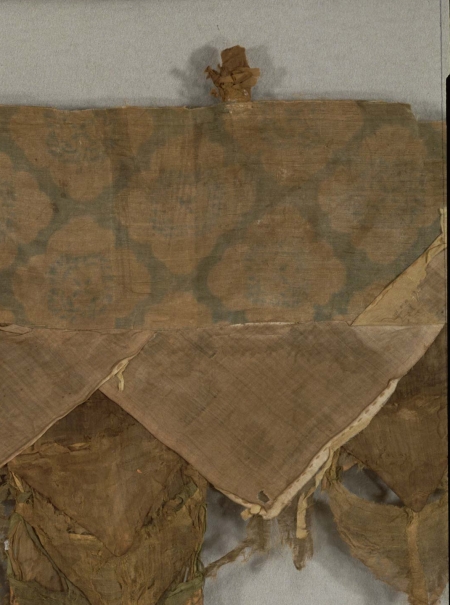

まずは、こちらの「垂飾 平絹綾夾纈羅裂縫い合わせ(すいしょく へいけんあやきょうけちらきれぬいあわせ)」をご覧ください。なんと、幅270cmを超える大きな垂飾です!

垂飾 平絹綾夾纈羅裂縫い合わせ

中国、敦煌莫高窟 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀 大谷探検隊将来品

(同作品 右上拡大図)

よくみると、右上に小さな輪が縫い付けられていることがわかります。このような特徴から、本来は輪を使って吊り下げ、仏殿内を華やかに飾る荘厳具(しょうごんぐ)のひとつであったと考えられます。

9世紀から10世紀の仏教荘厳の様子を伝えてくれている貴重な作品です。

どのように縫い合わせて、大きな垂飾をつくっているのでしょうか。作品の裏面に注目してみましょう。

(同作品 裏面)

透かして見ると、小さな裂を三角形の袋状に仕立て、重ねていることが分かります。

この垂飾には、紋織(もんおり/文様を織り出した織物)や、染めが施された裂、22種類が使用されています。

全体のかたちだけでなく、各裂の特徴など細部まで注目していただきたい作品です。ぜひ、展示室では裏面もご覧ください!

次に、「紺地菩薩立像描絵平絹(こんじぼさつりゅうぞうかきえへいけん)」をみてみましょう。細長い紺色の裂に、黄色の絵具で絵が描かれています。これに似た裂が、当館には数点認められます。

紺地菩薩立像描絵平絹

中国・敦煌 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀 莫高窟 大谷探検隊将来品

紺地菩薩立像・唐草文描絵平絹

中国・敦煌 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀 莫高窟 大谷探検隊将来品

よく見ると、裂の中央にはリボンや右足先が描かれています。

フランス・ギメ東洋美術館には近しい作品が残っており、それらから全体像を推定することができます。

ここに示したのは「紺地菩薩立像描絵平絹」につながるであろう、菩薩像の顔の復元想定図です。これらの裂は、本来は立ち姿の菩薩像が何体も縦に連なる長大な幡(ばん/寺院でかかげる旗)であったと考えられます。

菩薩立像頭部 想定復元図(作成:沼沢)

最後に、「刺繡如来立像・唐草文断片(ししゅうにょらいりゅうぞう・からくさもんだんぺん )」をご紹介します。

こちらは、すべて鎖繡(くさりぬい/チェーン・ステッチ)で表された裂です。8世紀製作の作品とは思えないほど、鮮やかな色を残しています。

左手部分を拡大してみると、輪郭や衣など部分によって細かに色糸を使い分けており、縫い目ひとつ分の大きさもそろっていることがわかります。まさに、精緻を極めた刺繡技術です。

この作品は、1915年から1916年にかけて発刊された、選りすぐりの大谷探検隊将来作品を集めた図録、『西域考古図譜』にも掲載されています。優品に位置づけられるのも納得の作品です。

刺繡如来立像・唐草文断片

中国 唐時代・8世紀 伝敦煌莫高窟あるいはムルトゥク 大谷探検隊将来品 梅原龍三郎氏寄贈

同作品 組織拡大写真(50倍)

2週にわたって、特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」の見どころをお伝えしました。

裂ひとつひとつは、実は多くの情報を秘めています。この展覧会を準備するにあたり、たくさんの裂を調査し、私たちも多くのことを再発見しました。

皆様独自の見方で裂をじっくり堪能していただき、昔のトルファン、敦煌の様子や、大谷探検隊の旅の風景を想像していただければ幸いです。悠久の時を刻んだ裂が、皆様をお待ちしております!

カテゴリ:特集・特別公開、博物館でアジアの旅、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(保存修復室) at 2022年10月12日 (水)