1089ブログ

スラマッパギ(おはようございます)。調査研究課の今井です。

恒例となった「博物館でアジアの旅」、5回目の今年のテーマはインドネシア、「海の道 ジャランジャラン」(9月4日~30日)です。

ジャランジャランはインドネシア語で散歩といった意味です。

バティックのインドネシア地図

突然ですが、皆さんは東洋館地下の展示室に足を運んだことはございますか?

東洋館13室の展示風景

自分と向き合うにはうってつけのスペースです。

静かです。

とにかく静かです。

・・・まったく静か過ぎます。

かつて、東洋館地下には特別展用の会場がありました。

平成25年(2013)1月に東洋館をリニューアルオープンするにあたり、地下の展示室も東洋館の展示体系に組み込むことになりました。

東洋館は1階の吹き抜けに中国の大型の石像彫刻、2階からはガンダーラ、西アジアからいわゆるシルクロードに沿って、西から順に東に向かう構成となっています。

しかしながら、アジアにおいて文化が行き交った道は陸路のシルクロードばかりではありません。

そう、もう一つ「海の道」があるのです。

そこで、東南アジア地域の美術、工芸、考古を地下に展示することになりました。

インドネシアは東南アジア海域の中核に位置します。赤道にまたがる13,000以上の島々からなり、東西5,000キロ以上、人口は2億6,000万人以上、300もの民族からなります。

世界最大のムスリム人口を擁する国ですが、そのほかプロテスタント、カトリック、ヒンドゥー教、仏教なども信仰されています。

そのため、「多様性の中の統一」が国是となっています。

この海域では、古来、人とモノの活発な往来があり、各地に起源をもつ文化と土着の文化とが融合して、活力に満ちた独自の文化を形作ってきました。文化の坩堝(るつぼ)というより、「大鍋」といったイメージかもしれません。

世界遺産に登録されている中部ジャワのボロブドゥルは仏教遺跡、プランバナンはヒンドゥー教の遺跡です。

また、クリス(短剣)、ワヤン人形劇、バティック(ろうけつ染め)は、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。

今年は1958年に日本との国交を樹立してから60周年を迎えます。

近年経済的な結びつきがとみに強まっている両国ですが、文化の面での理解と友好をいっそう深めるために、インドネシアで生み出されたさまざまな文化財のほか、この海域を行き交った交易品としての中国陶磁、ベトナム陶磁などをご紹介します。

この機会に、東洋館地下の展示室にもどうぞご注目ください。

それでは、サンパイジュンパラギ(またお会いしましょう)。

東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日)

| 記事URL |

posted by 今井敦(調査研究課長) at 2018年08月27日 (月)

「遺跡へゴー! ~遺跡で楽しむ縄文~その1」に引き続き、特別展「縄文―1万年の美の鼓動」展示作品が出土した遺跡を、いくつかご紹介します。

井戸尻(いどじり)遺跡群

長野県と山梨県の県境にほど近い富士見町には、縄文時代の遺跡が数多く眠っています。

特に中期の遺跡がたくさんあり、井戸尻遺跡群とも呼ばれる遺跡密集地帯からは、造形的に優れた作品が多く発見されています。

本展覧会でも中期を代表する特色ある作品が出品されています。

No.33 深鉢形土器 長野県富士見町 藤内遺跡出土

No.162 重要文化財 深鉢形土器 長野県富士見町 藤内遺跡出土

No.163 深鉢形土器 長野県富士見町 曽利遺跡出土

いずれも縄文時代(中期)・前3000~前2000年/長野・井戸尻考古館蔵

富士見町内から出土した作品の多くは、井戸尻考古館に収蔵されています。

博物館は井戸尻遺跡に隣接しており、復元された竪穴住居など、史跡が整備されています。

周囲は井戸尻の名の由来となったともいわれるように、豊富な湧水に恵まれ、日当たりがよく見晴らしの良い風景は、縄文人がこの地を好んで利用していたことが頷けます。

さらに、遺跡の目の前に連なる山々の間から、富士山の8合目付近から山頂付近がはっきりと見えます。

はっきり見えるのは空気が澄んだ秋から春にかけてですが、私が行った6月でも、残雪が残る山頂を見ることができました。

一際存在感ある富士山を見つめながら縄文人も暮らしていたのでしょうね。

井戸尻遺跡からみた富士山(2018年6月)

北沢石棒

最後にご紹介するのは長野県佐久市月夜平遺跡出土の石棒です。

この作品は昭和8年に道路改修工事の際に偶然土中から発見されました。

その後近くに鎮座する大宮諏訪神社へ奉納され、以来、ご神宝として通常は社殿に納められています。

何度か神社へうかがいましたが、いずれも氏子代表の皆さんが立ち会ってくださり、神社でご神宝が大切に守られていると感じました。

月夜平遺跡は、昭和初期の文献に写真入りで紹介されるなど、佐久地方では有名な遺跡です。現在もその頃と大きく変わらない景観で、遺跡が眠っています。

今回の展覧会では特別にご許可を得て、作品をケースに入れず、石棒が直立した状態で展示しています。これまでの発掘事例によれば、一般的に石棒は寝かせられた状態や、人為的に破壊された状態で出土することが多いといえます。ただし、住居跡や土坑から頭部の破片が直立した状態で発見されることもあり、本来石棒は立たせて儀礼などに使われたとする考え方もあります。また、月夜平遺跡周辺では石棒がたくさん発見されていますが、月夜平遺跡からそれほど遠くない佐久穂町北沢には、高さ2メートルを超える大きな石棒が現在も田んぼの畔に直立した状態でたたずんでいます。この石棒はもともと地表からわずかに立った状態で現在の場所に置かれていたものが、昭和40年代に掘り起こされ、補強されて現在のように立っているそうです。重厚感がありながらも端正な姿形が周囲の風景にごく自然に溶け込んでいるのがとても印象的です。農作物の収穫を終えた晩秋から春先に訪れてはいかがでしょうか。北沢の石棒は、月夜平遺跡出土の石棒の展示を考えるうえでとても参考になりました。

中央で直立する石棒(作品№146)

社殿の石棒撮影のようす(カメラを構えているのは当館の藤瀬カメラマンです)(2018年4月筆者撮影)

佐久穂町北沢の石棒(2018年4月筆者撮影)

【さあ、遺跡へゴー!】

本展覧会に関する取材を受けるとき、私がよくお話しすることがあります。それは、もし本展覧会で展示されている作品をご覧になったら、今度はぜひ、その作品が発見された場所(遺跡)にお出かけくださいとお話しています。なぜならば、作品が発見された遺跡は、その作品が生み出され(あるいは持ち込まれ)、使われ、役目を終えて長い年月眠っていた場所です。いわば作品の故郷のような場所。その故郷に実際に出かけ、その場に立ってみることをお勧めしたいですね。たとえ景観が少し変わっていたとしても、当時の風景や当時暮らしていた縄文人の気分に近づくことができるんじゃないかな、と考えています。

遺跡で縄文人の気分を味わうことができたら、次に、普段その作品が所蔵・展示されている博物館を見学してみませんか。地域の博物館には、その作品と同じ遺跡から発見された出土品や、近くの遺跡から発見された出土品など、その地域ならではの作品がたくさん展示されています。その中には、美しいもの、かっこいいもの、きれいなもの、かわいいものなど、皆さんの心をつかむ、お気に入りの作品が見つかると思います。もしかしたら未来のスーパースターとなる作品と出会えるかもしれませんね。

私が学生時代、先輩から考古学は「歩けオロジーだ!」とよく言われました。考古学の英訳であるArchaeology(アーケオロジー)をおもしろおかしく語呂を合わせて「歩けオロジー」などといつの頃からか言われるようになったものだと思います。おそらく「考古学は現場(現地)が大切で、足で稼いで(実際に遺跡を訪れたり、出土品の調査に各地の所蔵先を訪ねて)学問をするものだ」という意味合いなのではないかと私は理解しています。

この夏、トーハクで縄文展をご覧になられたら、各地の縄文の美を求めて、皆さんも「歩けオロジー」してみませんか?新しい出会いがきっとあるはずです。ぜひ遺跡や博物館での出会いを楽しみつつ、縄文時代や縄文文化をさらに身近に感じてみてください。

国宝「土偶縄文のビーナス」」が発見された棚畑遺跡にて(2018年7月筆者)

※翌日の国宝土偶縄文のビーナス拝借を前に、遺跡に「ご挨拶」

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井出浩正(特別展室主任研究員) at 2018年08月24日 (金)

特別展「縄文―1万年の美の鼓動」(2018年7月3日(火)~9月2日(日))はもうご覧になられたでしょうか。会期も残すところ僅かとなってきました。どうかお見逃しなくご観覧ください。

本特別展では207件の作品を拝借・展示しています。

今回は、展示作品が出土した遺跡のうち、最近私が実際に訪れた遺跡を、いくつかご紹介したいと思います。

真脇(まわき)遺跡

真脇遺跡は石川県能登半島の内浦と呼ばれる富山湾に面した遺跡です。

縄文時代前期から晩期にかけて集落が営まれました。

真脇遺跡は通常では残りにくい有機物が豊富に残されており、多量のイルカ骨や彫刻木柱など、極めて特徴的な出土品が有名です。

本展覧会では「第5章 祈りの美、祈りの形」に作品が展示されています。

No.144 重要文化財 彫刻木柱 縄文時代(前期)・前4000~前3000年

No.145 重要文化財 彫刻木柱 縄文時代(晩期)・前1000~前400年

No.180 重要文化財 鳥形把手付鉢形土器 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

いずれも真脇遺跡出土/石川・能登町教育委員会蔵

このうち、作品№145はクリの丸太を半円状に割って加工した木柱で、発掘調査によって同様の木柱が輪を描くように並んで発見されました。

発見された木柱は根元に近い部分のみでしたが、横方向や縦方向の溝が彫ってあり、縄文人が石器で加工を施した痕跡がよく観察できます。

本例は縄文時代晩期のものと考えられており、特徴的なサークル状の配置は、縄文人の何らかの記念碑的な役割が推定されています。

そして、なんと真脇遺跡ではそのサークルが復元されています。

現在、真脇遺跡は史跡整備が進められており、史跡公園に真脇遺跡縄文館があります。

おだやかな湾を望む微高地にある真脇遺跡には、現在大きな柱がそびえており、遠くからでもその姿を確認することができます。

もしかしたら当時も海から真脇ムラの木柱がよく見えたのかもしれませんし、真脇ムラのランドマークとしても機能していたのかもしれませんね。

復元されたウッドサークルの一部(2018年4月)

鳥浜(とりはま)貝塚

北陸にはユニークな遺跡がまだまだあります。

次にご紹介する鳥浜貝塚もそのひとつです。

鳥浜貝塚は福井県三方郡美浜町から三方上中郡若狭町に広がる三方五湖のうち、三方湖に注ぐ鰣(はす)川と高瀬川合流付近に形成された低湿地遺跡で、縄文時代草創期から前期を中心に貝塚が形成されました。

通常では残りにくい有機物や彩色が施された土器などが多数発見されており、「縄文人のタイムカプセル」とも呼ばれています。

No.3 重要文化財 赤彩鉢形土器

鳥浜貝塚出土 縄文時代(前期)・前4000~前3000年

福井県立若狭歴史博物館蔵

No.3は小ぶりな鉢ですが、丁寧な縄文と磨消縄文(※)、さらに赤彩によって幾何学的な文様が際立っています。

※磨消(すりけし)縄文…縄文時代を代表する、指や工具などで平滑に調整する装飾技法

私にとって鳥浜貝塚は、学生の頃に先輩や後輩たちと発掘調査のため合宿生活していた思い出の地です。

今回、実に十数年ぶりに再訪しましたが、遺跡も遺跡を流れる鰣川も当時のままで、日本海へとつながる三方五湖は穏やかな風景のままでした。

縄文時代の水辺に暮らした人々の暮らしを考えるうえでとても興味深い遺跡や博物館です。

現在の鳥浜貝塚周辺(2018年7月)

鳥浜貝塚は河川改修の際に発掘調査されました

鳥浜貝塚出土品の多くを展示している若狭三方縄文館(2018年7月筆者撮影)

※No.3の所蔵館とは異なります

尖石(とがりいし)遺跡

次は内陸の縄文集落へ行ってみましょう。長野県茅野市にある尖石遺跡です。

長野県茅野市は縄文時代の国宝6件のうち2件の土偶が発見された縄文時代を代表する拠点です。

八ヶ岳をのぞむ標高約800~1000メートルのなだらかな斜面にはたくさんの縄文時代の遺跡が今もなお数多く眠っています。

尖石遺跡は、縄文時代の集落跡研究のレジェンド的な遺跡。

今日の縄文時代集落跡研究を振り返るには欠かせない、学史上大変著名な遺跡です。

尖石遺跡と与助尾根(よすけおね)遺跡が横並びに隣りあっており、二つの大きな環状集落が並んでいたと考えられています。

尖石遺跡と与助尾根遺跡に隣接して茅野市尖石縄文考古館があります。

国宝「土偶 縄文のビーナス」と国宝「土偶 仮面の女神」が保管・展示されている博物館です。

No.80 国宝 土偶 縄文のビーナス

長野県茅野市 棚畑遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

No.82 国宝 土偶 仮面の女神

長野県茅野市 中ッ原遺跡出土 縄文時代(後期)・前2000~前1000年

いずれも長野・茅野市蔵(茅野市尖石縄文考古館保管)

本展覧会では、2点の国宝土偶に加えて、尖石遺跡から出土した縄文時代中期の蛇体把手付深鉢形土器が出品されています。

蛇体把手付深鉢形土器

長野県茅野市 尖石遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

長野・茅野市尖石縄文考古館蔵

この作品は昭和8年(1933)の発掘調査で出土しました。

土器の口縁部に存在感ある把手がひとつ。

わずかに口を開けた横向きの蛇が跳ね上がらんとしている姿が印象的ではないでしょうか。

縄文時代中期の中部高地周辺では、本例のように蛇を思わせる立体的な装飾が付けられた作品があります。

なぜ蛇をあしらったかはまだよく分かっていませんが、手足がない、成長過程で脱皮をする、毒で時に人に襲い掛かることもある、冬眠をするなど、人とは異なる蛇の特徴的な生態に縄文人が何らかの畏怖や興味の想いを抱いてこうした作品をつくったのかもしれません。

現在尖石遺跡と与助尾根遺跡は遺跡の史跡化が進んでおり、発掘調査時の住居跡や、竪穴住居の復元家屋などが整備されています。

また遺跡内に縄文時代に利用されていた樹木や植物などを植栽し縄文時代の森を育てています。

かつて尖石縄文考古館がリニューアルオープンした2000年に訪れた際は、復元されて間もない新築の復元家屋でしたし、植えられたクリの木も小さな幼木でした。

それから18年がたち、今回訪れてみると、時を刻んでとても味わい深い復元住居に変貌しており、まるで中から縄文人が出てきそうな気配すら感じさせました。

自然の中で暮らしていた山の縄文人の生活風景がここにはあります。

与助尾根遺跡内の竪穴住居の復元家屋(2018年7月)

尖石遺跡の脇には、遺跡の名前の由来となった奇岩「尖石」がひっそりと佇んでいます。

こちらも遺跡を訪れた際はぜひ立ち寄ってみたいですね。

尖石(2018年7月)

中ッ原(なかっぱら)遺跡

つづいて、同じく茅野市内の中ッ原遺跡をご案内します。

国宝「土偶 仮面の女神」の出土遺跡です。

この土偶は、全体の姿形ももちろん素晴らしいのですが、私は後ろの仮面と頭部を固定するのに縛りつけている十字のひも状の表現など、細かなところにまで装飾が行き届いているのがかっこいいなぁと思います。

「土偶 仮面の女神」の後頭部にもご注目ください

本例以外に、この展覧会では山梨県韮崎市後田遺跡(No.106)や長野県辰野町泉水遺跡(No.107)の出土の仮面土偶が展示されています。

似ているようでどこか違う、その姿形や文様を、ぜひこの機会に3作品を見比べてみてはいかがでしょうか。

さて、中ッ原遺跡は縄文時代中期から後期の大きな集落跡です。

弧状に並ぶ住居跡に沿うようにお墓と考えられる穴がたくさん発見されています。

中ッ原遺跡(2017年6月)

「仮面の女神」は墓のひとつにあけられた小さな穴から横倒しの状態で発見されました。

この遺跡では現地で「仮面の女神」が発見された時の状況が復元されています。

土偶が発見された実際の穴は、保存のため、現在埋め戻されていますが、それとほぼ同じ位置に合成樹脂などで復元されています。

地中からまさに「仮面の女神」が発見された状況がよくわかります。

「仮面の女神」の出土状態の復元(2017年6月)

遠くの山々を見渡すことができる見晴らしの良いこの場に立つと、土偶が発見された縄文時代のお墓のあつまり(墓域)がなぜこの場所に作られたのか、なんとなくわかるような気がします。

「遺跡へゴー! ~遺跡で楽しむ縄文~その2」へ続く

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井出浩正(特別展室主任研究員) at 2018年08月22日 (水)

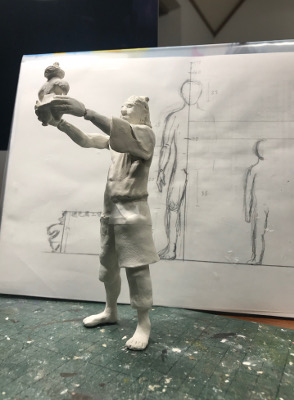

特別展「縄文―1万年の美の鼓動」の会場内には、縄文時代の様子をご想像しやすいように、フィギュアを展示しています。

今回の1089ブログは、これらのフィギュアを製作された長野県北相木村教育委員会・学芸員の藤森英二さんのお話です。

「5章 祈りの美、祈りの形」の円柱内にご注目ください

元々は生き物が好きで、高校生の頃、恐竜や動物の模型を、石粉粘土で作っていました。

大学で考古学を専攻して、縄文時代の勉強を始めました。

その勢いで、縄文時代の人を模型にしようと思い、2007年に縄文時代の少女(「秋の森の恵みをムラへ」)を完成させました。

その後も、先史時代の人々の日常を表現してみようと「大きな槍を携える旅の狩人」、「獲物を待ちぶせる少年と愛犬」、「ヒスイの首飾りが似合うムラのリーダー」を作成しました。

このうち「大きな槍を携える旅の狩人」については、2011年当時トーハクにおられた及川穣さん(島根大学准教授)のお声がけで製作し、特集陳列「石に魅せられた先史時代の人々」に展示した経緯もあります。

左から順に「大きな槍を携える旅の狩人」「獲物を待ちぶせる少年と愛犬」「ヒスイの首飾りが似合うムラのリーダー」

そして今回は、トーハクの井出浩正研究員に声をかけて頂き、新たに2点(「神への祈り。土偶をかざす青年」・「母から子へ伝える土器づくり」)を加え、全部で6点を展示して頂くこととなったわけです。

左から順に「神への祈り。土偶をかざす青年」「母から子へ伝える土器づくり」

まずはイメージ画を描きます

作る時に気をつけているのは、まず人体として嘘のないこと。人の骨格や筋肉を意識して作ります。

この辺りは、他の動物を作る時と同じです。

ただし、人の顔や表情は難しく、見慣れている分、少しバランスを崩すと違和感を感じてしまいます。

大まかにパーツを作って針金でつなぎます

最初のうちはロボットみたいですが…

だんだん人間らしくなっていきます

また、自分が考古学を研究している立場からすると、怖さも伴います。

実は縄文時代については、まだまだ分からないことだらけ。

まず彼らの服装はどうでしょう? 編物はわずかに出土していますし、土偶の表現にそのヒントもありますが、情報は極めて少ない。

他にも、髪形は? 刺青はあった? 靴は? 装飾具をつけたのは、男性、女性? 大人、子ども?

全てを正確に理解することが出来ない以上、想像に頼る部分もたくさん出てきます。

「ここは出土品の復元、ここは想像、ここは井出氏の指示!」と、全部説明出来ればいいのですけどね。

さらに、復元画や展示模型と同じですが、完結したモノを目にすると、そのイメージが固定しがちです。

縄文人のイメージが固定されてしまわないように、想像の余地を残すようにデザインしています。

基本塗装を終えました

服の模様は試行錯誤の連続です

なお、今回はトーハクの品川室長と井出研究員に、途中経過を写真でチェックしてもらいながら製作しました。

それぞれについて、縄文時代のいつ頃でどの地域かを設定し、そこでなるべく矛盾の出ないように考えていきます。

地域時代ごとの耳飾の大きさや、土器作りを行なった季節や場所、その他腕輪や櫛、服の色など、細かな部分もその対象です。

途中議論があらぬ方向に行ったり、こちらの知りたいことはスルーされることもありましたが、大変勉強になりました。

また、最近研究の深化が著しい植物由来の道具については、この分野の第一人者である佐々木由香さん(株式会社パレオ・ラボ)、趣味を活かして当時の編物を研究されている川端典子さん(富山県朝日町教育委員会)に多くのことを教えていただきました。

さらに、実はこれまで旧石器時代の設定だった作品を、今回の展示内容に合わせ縄文時代草創期に再設定していますが、そのポイントとなる石器については、堤隆さん(浅間縄文ミュージアム)にご意見を頂きました。

モデルとなった石器(重要文化財 尖頭器/長野県・神子柴遺跡出土/個人蔵、長野・伊那市創造館寄託)は「1章 暮らしの美」で展示されています

皆様の目にどう映るか、怖さと楽しみが半分ずつです。

その他の作品については、拙ホームページ「A.E.G自然史博物館」もご覧ください。

カテゴリ:考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 藤森英二(北相木村教育委員会) at 2018年08月14日 (火)

東京国立博物館、教育普及室の藤田です。

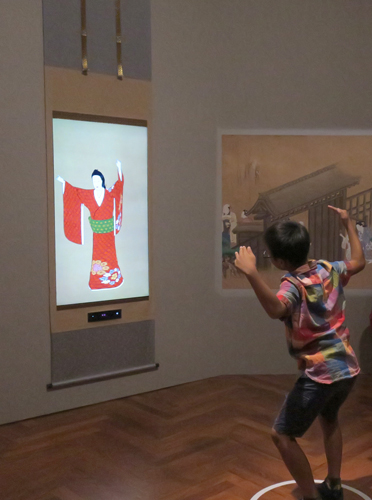

夏休み恒例の展示、親と子のギャラリー「トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」の第一会場をご紹介した前回のブログに続き、今日は第二会場の様子をご覧いただきます。

こちらの展示は、NHK Eテレ「びじゅチューン!」とのコラボレーション企画として行っているものです。

ちなみに「びじゅチューン!」とは、アーティストの井上涼さんが世界の「びじゅつ」を歌とアニメーションで紹介する番組です。 トーハク所蔵の作品もいくつか取り上げられています。

そのうち5作品を選び、「なりきり」をキーワードにした体験型展示がこの「なりきり日本美術館」です。

本館にある第一会場・特別5室を抜けて、「洛中洛外シスターズ」に導かれながら第二会場・特別4室に入ります。

最初のコーナーは「見返らなくてもほぼ美人」

大きな掛軸がかかっています。本来なら絵が描かれている部分は映像のモニターになっており、そこにはこんな姿が。

おや、こんなところに見返り美人が

トーハクのパンフレットの表紙にもなっている菱川師宣の「見返り美人図」。どこかで見たことのある人は多いのではないでしょうか。

「見返りすぎてほぼドリル」の曲では、好きな男性を振り返っているうちに回りすぎてドリルになってしまった見返り美人。

彼女はなぜ、振り返っていたのかな? 美人になりきって、ポーズを決めて考えてみるのがこのコーナー。

掛軸の前に立った体験者の骨格をセンサーが検知し終わると、「見返り美人」へのなりきりが完了します。

自分のとるポーズと同じ格好を、画面の見返り美人がしてくれます。

いつも後ろ姿の「見返り美人」を前から見ることはなかなかできませんから、貴重なチャンスです。

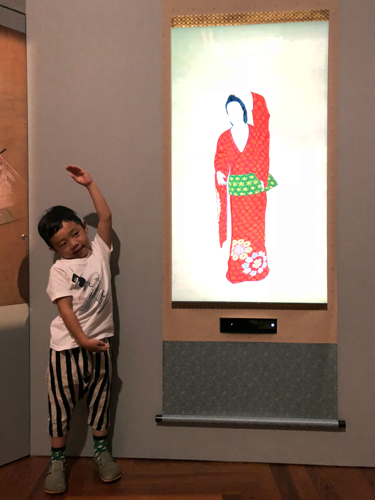

見返り美人になりきって、はい、ポーズ!

最後は、美人と一緒に記念撮影ができます。

見返り美人になりきったぞー

第二会場、ふたつめのコーナーは「洛中洛外グルメチェック」。

「びじゅチューン!」では、「洛中洛外シスターズ」として、京の都のあちこちの美味しいものを紹介する曲になっていました。

会場でも、レプリカの「洛中洛外図屏風」を見て、おまんじゅうやしじみ汁、魚など、美味しいものを探す、という内容になっています。

レプリカの屏風の両脇にある画面に流れる映像を見ながら、次々に出されるお題を探していきます。

レプリカですが、実際の屏風をじっくり見るのは楽しい!

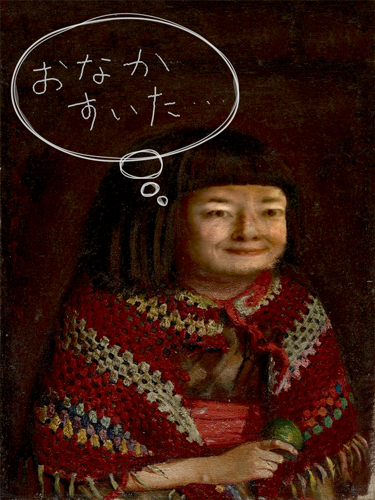

第二会場最後のコーナーは「顔パフォーマー麗子」。

「びじゅチューン!」の「夢パフューマー麗子」で井上涼さんが描く麗子は、人びとの悪夢にみかんを投げつけ、やっつけます。

本展の「顔パフォーマー麗子」では、みなさんに、麗子が何を考えているのか、彼女になりきって想像してもらいます。

この顔の表情なら、こんなセリフを言いそう…!

と、吹き出しの中にも言葉を書き込みます。

油絵ふうのタッチできちんと麗子になりきります。

彼女の気持ちを想像して「デジタル顔はめ」で麗子になりきってみてください。

展示はどれも大人気で、連日行列ができています。

第二会場を出たところは映像コーナー。

東京国立博物館の所蔵品に関連した「びじゅチューン!」の歌の映像を流しています。

これらの展示を体験したあとは、ぜひほんものの作品を見に行ってください。

本館18室の「麗子微笑」を始め、「びじゅチューン!」関連作品を館内のあちこちで楽しんでいただけるマップ入りワークシートも配布しています。

今回で、親と子のギャラリー「トーハク×びじゅチューン!なりきり日本美術館」の会場レポートは終了です。

8月5日(日)に行われた「トーハク キッズデー」のために博物館に遊びに来て、親と子のギャラリーの展示も見た私の5歳の息子がぽつりと言ってくれました。

「オレ、トーハクって、博物館ていうより、遊び場みたいな感じする。」と。

このセリフが一番聞きたかった!

トーハクでこんなに楽しく「びじゅつ」と遊べるのは9月9日(日)まで!

皆さんもぜひ、いらしてください。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室長) at 2018年08月13日 (月)