1089ブログ

長崎奉行所旧蔵のキリシタンの遺品を毎年、当館の特集展示でご紹介しています。

今年も先の1089ブログでご紹介した通り、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催中です。

1549年のザビエル来日。

これは日本史上の大きな事件ですが、日本とヨーロッパがつながったという点で世界史上でも注目すべきできごとです。

海洋国家ポルトガルの勢力拡大とイエズス会の非キリスト教地域への布教にかける強い意志とが相互に支えあって、ヨーロッパから見れば東の果てにある日本に到達したのです。

メダイ ヨーロッパ 明治12年12月内務省社寺局より引継ぎ 19世紀

ザビエルを表したメダイ。左上に「XAVIER」と書かれている。

当時のヨーロッパではローマ教会に批判的な2つの新興勢力がありました。

一つは宗教改革。ドイツのルターとフランス(スイス)のカルヴァンは、教会の権威よりも個人の信仰を重んじ、大きな変革を起こしました。

もう一つはオランダのエラスムスをはじめとしたヒューマニスト。教会に縛り付けられていた人間を解放して自由を取り戻すという思想の持ち主です。

中世のヨーロッパを覆い尽くしていたローマ教会から見ると危険な状況です。ローマ教会は異端を潰し、権威を保とうとします。

一方、新興勢力に対抗してローマ教会に服従を誓い、非キリスト教圏への布教に邁進したのがイエズス会です。

イエズス会はパリのモンマルトルの丘で創立しました。ザビエルがパリ大学在学中のことです。

私は司馬遼太郎『街道をゆく 南蛮のみちⅠ』に導かれて、ザビエルが学んだ聖バルブ学院を見て来ました。

パリ、カルチェラタンにあり、数度の改築を経ている。

現在はパリ第2大学の図書館に付属する建物。

石板の3行目に「COLLEGE SAINTE-BARBE」とある。

1460年の創立で、ザビエルは1525年から11年間在籍した。

この聖バルブ学院の隣に聖モンテーギュ学院があって、その学生ロヨラがイエズス会創始の志を立て、ザビエルを誘ったのです。

この2つの学校(カレッジ)には各国から学生が集まりました。

モンテーギュ学院には同じころカルヴァンがいましたからザビエルは会っているでしょう。30年ほど前にはエラスムスもいました。

卒業後世界史の大きな舞台で対立する両者が同じ大学から巣立っていることは興味深いことです。

ポルトガル国王とローマ教皇の後ろ盾を得て日本布教を独占したイエズス会ですが、教皇が変わると別の修道会も布教に加わりました。スペイン系のフランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティノ会などです。

これらは禁欲的で清貧を旨とし、イエズス会には批判的でした。イエズス会は布教の拡大を重視したため、人手と資金を必要とし、経営のため貿易の収入をあてるなど世俗化した部分が少なくなかったようです。

マニラに拠点を築いていたフランシスコ会は、1593年に初めて日本に宣教師を送り込みました。

禁教になるまであまり時間はありませんが、61人の宣教師が来日したといいます。

その痕跡はキリシタンの遺品にも見られます。

写真は、幼子イエスを抱く聖アントニウスの像です。ロープを腰に巻いて垂らすのがフランシスコ会の特色で今も受け継がれています。また、裸足、地味な服も清貧を標榜する修道会の特色です。

次は無原罪の聖母の銅牌(プラケット)です。聖母マリアの周囲に8つの結び目を表したロープが表されています。

これと同じ図柄のものが、長崎の出津(しつ)にあるド・ロ神父記念館にあります。世界文化遺産に登録された出津にはフランシスコ会系の絵画(原爆で焼失)もあったことが知られています。

重要文化財 聖アントニウス像 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

象牙製。左手に幼子イエスを抱いています。

重要文化財 銅牌 無原罪の聖母 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

1590年代から1620年代まではポルトガル系のイエズス会に加え、スペイン系のフランシスコ会等の修道会が対立しながら布教をしていました。

1600年には嵐に流されてオランダ船デ・リーフデ号が現在の大分県に漂着します。その船尾にはエラスムスの木像が付けられていました。

オランダはキリスト教の布教をしないという約束で、ヨーロッパで唯一日本と交易を続けることになります。

エラスムス像 栃木・竜江院蔵

右手に持つ巻物に、「ERASMVS ROTTERDAM 1598」と書いてあったのがかなり剥げています。

リーフデ号は1598年にロッテルダムを出発しました。

今回は展示していませんが、来年展示しますのでご期待ください。

今年7月に長崎県と熊本県にまたがる潜伏キリシタン関連遺跡が世界遺産に登録されました。

当館の展示会場では長崎県の資料提供を得て世界遺産のパネルを掲示し、長崎県制作のパンフレットを配布していますので、ご観覧の際はぜひご覧ください。

みなさんのご来館をお待ちしています。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(企画課長) at 2018年11月23日 (金)

はじめまして、京都国立博物館(京博)の呉[くれ]と申します。

いつもは東博の方々が登場するこのブログに、なぜ京博の職員が書いているのか、不思議に思われる読者もいらっしゃるかもしれません。

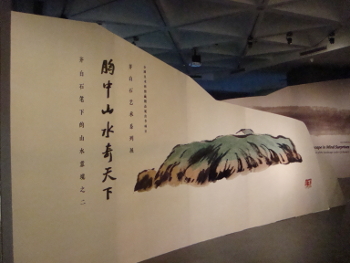

現在、東洋館第8室で開催中の日中平和友好条約締結40周年記念 特別企画「中国近代絵画の巨匠 斉白石」は、12月25日までの東博での会期終了後、京博にも巡回します(平成31年1月30日から3月17日まで)。京博での前宣伝もかねて雑文をつづってみたいと思います。

この企画は昭和53年(1978)に締結された日中平和友好条約が40年を迎えたことを記念したもので、中国政府そして今回の出展作品を所蔵する北京画院の全面的な協力のもと、実現しました。

20世紀の中国の水墨画といえば斉白石(1864-1957)の名がすぐに挙がるくらい、中国では最も有名な画家の一人です。日本の近代でいえば、日本画壇を牽引した横山大観(1868-1958)の知名度に、繊細な画風で孤高を貫いた熊谷守一(1880-1977)の芸術をあわせたような存在であるのかもしれません。

白石の画は中国の伝統絵画の様式を押さえたうえで、簡潔な構図と描写で独自に創意を加えました。画家の胸中の想いをかたちにとらわれず表現する、いわゆる「写意」の文人画に新境地を拓いたのです。

借山図(第三図) 斉白石筆 中国 1910年 北京画院蔵 (展示期間:~11月25日(日))

色鮮やかな山水をたっぷりの余白で表わした「借山図」のシリーズはその代表です。日々めまぐるしく変化しつづける中国で、ゆったりとした時間の流れを感じさせる白石の絵画は現代の中国人にとっても「癒し」の芸術です。そのためでしょうか、世界的な美術オークション市場でも白石作品は近年、驚異的な高値で取引されています。

世界的に高まる斉白石への関心を受けて、白石作品の展示もさかんです。

北京の地下鉄のホームで撮影

上の写真は今年10月、斉白石展の集荷のために訪れた北京で、地下鉄の駅のホームでみかけた広告です。「斉白石、次の駅はどこでしょうか」とのコピーに「2018年、さらに多くの地、さらに多くの国で斉白石芸術の魅力を感じてください」とつづきます。2018年の展示場所として、広告の左上に「列支敦士登国家博物館」、右下隅から北京画院美術館、故宮博物院(北京)、湘潭市博物館(湖南省で斉白石の出身地)、東博、京博の名が列記されています。「列支敦士登」とは、欧州でスイスとオーストリアの間にあるリヒテンシュタイン公国のことです。

東博・京博の展示は、北京画院美術館と北京故宮につづくもの。来年も欧州での展示を計画しているようで、まさに世界に羽ばたく活躍ぶりです。

北京故宮 外看板

北京画院美術館 会場入口

それでは、今回展示の白石作品を所蔵する北京画院はさぞかし慌ただしいところかといえば、ちがっていました。画院は斉白石が晩年に初代名誉院長をつとめたことから、中国で最も多くの白石作品を所蔵する機関のひとつです。

北京市民の憩いの場である朝陽公園のすぐ近くにあり、その建物は北京の伝統的な居宅である四合院を模した趣をたたえています。

北京画院外観(左奥のビルが画院の美術館)

事務棟には四合院らしく中庭もあり、斉白石の胸像の横でオウムの「小翠(シャオツゥイ)」も飼われていました。

北京画院のオウム「小翠」

ときどき大きな声で鳴くので最初はびっくりしましたが、画院に勤務する学芸員や画家たちのアイドルとしてかわいがられていました。

近年、日本でも中国からの旅行客が増えています。隣国とはいえ、中国についてまだまだ知らないこともたくさんあります。芸術の秋、総合文化展の料金で(ということは京都の大報恩寺展、アメリカからのデュシャン展を参観したついでに)中国文化のいまにふれるのもお得かもしれません。

| 記事URL |

posted by 呉孟晋(京都国立博物館列品管理室主任研究員) at 2018年11月22日 (木)

見逃せない!「デュシャン 人と作品」(The Essential Duchamp)

東京は秋も深まり朝晩は結構冷えます。トーハクでは、本館北側の庭園を開放、紅葉には早いですが日本の秋の風景をご堪能いただけます。

秋、といえば、芸術の秋。トーハクでは12月9日まで、東京国立博物館・フィラデルフィア美術館交流企画特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」を開催中です。準備段階のブログを1-2本上げたきりで肝心の中身を紹介しないままでおりましたら、すでに、新聞記事やテレビ番組、WEBサイト等でご紹介いただきありがたい限りです。そんな中、今さらではありますが、本展第1部「デュシャン 人と作品」展のおススメポイントなどご紹介したいと思います。

マルセル・デュシャン、というと、《泉》があまりに有名で、デュシャンの展覧会をやっている、と人に話すと「ああ、便器の…」といった反応があることもしばしばです。

フィラデルフィア美術館のティモシー・ラブ館長が何度かアジアを訪れた中、アジアにおけるデュシャンの影響力の大きさと、特に日本の熱心な研究者やファン(デュシャンピアン)の存在を知り、アジアを廻る国際巡回展として構想しました。当館とフィラデルフィア美術館は長年の交流があり、まず当館にご提案をいただきました。その結果、当館との交流展として第2部とともに実施、そのあと第1部のみソウル、シドニーを巡回します。

では、各章の「見逃せないポイント」(勝手ながら)をご紹介します。

第1章「画家としてのデュシャン」からは、彼が15歳の時初めて描いた油彩画《ブランヴィルの教会》です。

デュシャンというと、前述の《泉》など、とかく変わったことをした、というイメージがあるように思いますが、キャリアのはじめは画家でした。この作品は、当時フランスで大流行の印象派風の作品で、自宅から見た近所の教会を描いたものです。彼が洗礼を受けたのもこの教会で、会場にはデュシャンの生家と教会の写真も展示しています。デュシャンのキャリアのはじまりとして、見逃せない作品です。

第2章は、「『芸術』でないような作品をつくることができようか」と題し、カンヴァスに油絵具で描くという伝統的な絵画から離れた作品を紹介しています。

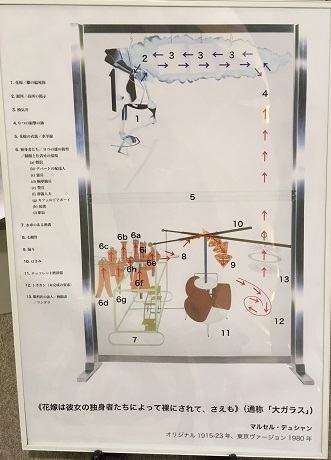

平成館展示室の広い空間の中で大きな存在感を放つのは、《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》、通称《大ガラス》のレプリカです。

《彼女の独身者たちに裸にされた花嫁、さえも》(《大ガラス》) 1980年(レプリカ 東京版 / オリジナル1915-23)展示風景 東京大学駒場博物館蔵

© Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1599

このレプリカは、デュシャンの死後、東京大学で、オリジナルが制作された過程を追体験することを目的として、できる限りオリジナルと同じ技法・素材でつくられました。世界で3番目に制作されましたが、欧米以外ではこの東京版しかなく大変貴重なものです。作品保存上の理由で輸送が難しいことから、東京会場にのみ出品が許可されました。

ちなみに、フィラデルフィア美術館にある本物は、同館の展示室床に固定してあるため移送できません。

上下2つのパートに分かれ、上が花嫁、下が独身者の装置を表します。各部分が何を表しているかは、駒場博物館の《大ガラス》展示パネルでご紹介いたします。

1. 花嫁/雌の縊死体 2. 銀河/高所の掲示 3. 換気弁 4. 9つの射撃の跡 5. 花嫁の衣装/水平線 6. 独身者たち/9つの雄の鋳型/制服と仕着せの墓場 (a)僧侶(b)デパートの配達人(c)憲兵(d)胸甲騎兵(e)警官(f)葬儀人夫(g)カフェのドアボーイ(h)従僕(i)駅長

7. 水車のある滑溝 8. 毛細管 9. 漏斗 10. はさみ 11. チョコレート摩砕器 12. トボガン(未完成の要素) 13. 眼科医の証人/検眼表/マンダラ

(出典:東京大学駒場博物館解説パネル)

性的な主題を扱った作品で、下の真ん中に描かれているチョコレート摩砕器を描いた作品も近くに展示しています。

原品の《大ガラス》は、過去に展覧会に出品された後、輸送途中で破損し、大きなひび割れがあります。今回出品のレプリカにはそのひび割れがないので、かなり違った印象かもしれません。原品は、レプリカの近くに写真でご紹介しています。

この同じ部屋には、《瓶乾燥器》および《泉》のレプリカ、また、《エナメルを塗られたアポリネール》《秘めた音で》のオリジナルが並び、レディメイドの作品を各種ご紹介しています。《泉》はできれば露出展示したかったのですが、作品保存上の理由でフィラデルフィア美術館からOKが出ず、ケース内展示となりました。東京の後2会場廻ることを考えるとやむを得ないことでしょう。

第3章「ローズ・セラヴィ」では、芸術作品自体の制作からも離れ、チェスや出版物、また自身の作品のミニチュア版レプリカの制作などに取り組んでいた時期を紹介しています。

ローズ・セラヴィというのは、デュシャン自身が女性としての別人格として名乗った名前で、この名前で言葉遊びや目の錯覚を利用したものをつくっています。デュシャンはハンサムな人だと思いますが、女装した姿も美しいです。

また、チェス・プレイヤーとしてもかなり有名であったデュシャンは、チェス大会のポスターや、チェスについての出版物の制作もしており、それら印刷物も展示しています。

このセクションにある「ロトレリーフ」という、厚紙でできた円盤は見て楽しい一品です。

ロトレリーフ展示コーナー

本来はレコードプレーヤー(当時で言えば蓄音機の回転盤)に載せ、ゆっくり回転させて、ぐるぐる回る画像が立体的に見えるのを楽しむ、というもので、発明大会のようなイベントで販売されました(売れなかったようです)。会場では、円盤自体とともに、回転する様子が見られるように作られた装置(ロトレリーフ・ボックス)を展示しています。意外に速く回っているような気がしますが、眺めているとなんとなく和みます。ただし、あまり長くみているとふらっとしてしまうのでご注意ください(実際会場で、ふらっとしてしまった来館者の方をおみかけしました。)その上部の「アネミック・シネマ」という実験映画(マン・レイとの共作)も回っているので、上下で回るイメージが不思議なコーナーです。

第1部最後は、デュシャンの死後発表された《与えられたとせよ 1. 落ちる水 2. 照明用ガス》、通称《遺作》を紹介する第4章「《遺作》 欲望の女」です。こちらでは、《遺作》の制作に向けたオブジェや写真のポジなどのほか、1950年代以降、デュシャンの回顧展が欧米の主要な美術館で開催されたときの写真を壁一面に展示しています。

第4章展示風景

《ドン・ペリニヨンの箱》(写真右下ケース内)は、《遺作》のステレオ画像を制作するためのポジやメモをシャンパンの入っていた空き箱に入れたものです。写真はどれも《遺作》に表された風景と女性のマネキンを写したものですが、このポジの中に1点だけ変わったものを持ったものがあります。先日現代美術家の藤本由紀夫さんが会場をご覧になった際に教えていただきました。

会場でぜひ探してみてください。原資料ならではの面白さです。

今回、第1部はいつもより解説文が長く、また完全和英対訳となっています。元が英文でそれを日本語に訳しました。普段の特別展では、特に英文では、これだけの解説を付けられていないので、ぜひゆっくり読んでみてください。

フィラデルフィア美術館は現在大規模改修プロジェクトの真っ最中ですが、デュシャンの展示室には《大ガラス》《遺作》は常時展示してあります。とはいえ、これだけ幅広くデュシャン作品や関係資料を日本で観られるチャンスは、そうそうないと思いますので、ぜひお見逃しなく、何度でもお運びください!

フィラデルフィア美術館 ティモシー・ラブ館長からも一言

ラブ館長のインタビュー動画はこちら

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室 鬼頭 at 2018年11月21日 (水)

トーハクくんがゆく! 「群馬古墳フェスタ2018」に行ってきたほ!

ほほーい!ぼくトーハクくん!

10月14日(日)、群馬県藤岡市で開催された「群馬古墳フェスタ2018」に行ってきたほ!

群馬県のはにわの人気投票「群馬HANI-1グランプリ」の結果発表も行われるから、ぐんまちゃんに誘われたんだほ!

みんなは、群馬県が東日本最大の古墳大国であったことを知っているほ?

そのことを多くの人に知ってもらうために開催したイベントで、当日は熱気球や古墳時代の衣装を着ることができる子どもから大人まで楽しめる体験コーナーがあって、地元料理も売られていて大盛況だったんだほ!

天平衣装のお姉さんと記念撮影

お天気も良く、たくさんのお客様がいたから、はりきってトーハクをPRしてきたほ!

ステージで自己紹介してきたほ!

はにぽん、ぐんまちゃんとスリーショット!

撮影会もあったんだほ

群馬県太田市の武人ちゃんにも会ったほ!

トーハクブースでは開催中の特別展のチラシ等を置いて紹介したり、今回はミュージアムショップのグッズも売ってきたりしたほ。みんなはにわグッズに興味深々だったほー。

はにわキーホルダーがたくさん売れてたほ!

なんと、ぼくの特技であるダンスも披露したんだほ!

ぼくが一番キレキレだったほ!たぶん・・・

たくさんのお客様にぼくのことを知ってもらえて、とても充実したイベントだったほ。

11月24日(土)には去年も参加した「世界キャラクターサミットin羽生」に行くから、ユリノキちゃんと一緒に頑張ってくるほ!

※世界キャラクターサミットin羽生は11月24日(土)、25日(日)の2日間開催されますが、トーハクくん、ユリノキちゃんの参加は11月24日(土)のみです。

おまけ

初めての古墳。お似合いだほ?

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年11月20日 (火)

特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」の会場デザイン(2)

特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」の展示デザインは東京国立博物館のデザイン室で行っています。

展示は2部構成で、第1部は4章立てでデュシャンの初期の絵画作品から遺作までを紹介する教科書のような構成です。

第2部は日本美術の展示です。

ここでは展示会場のいくつかの特徴についてご紹介したいと思います。

-ゲートと開かれた平面プラン-

第1~第4章の第1部会場にはアーチ状のゲートがいくつか設けてあります。

このゲートをくぐりぬけるとデュシャンの作風が変化し、デュシャンの一生や思考を辿るように会場内を歩けます。

各章の展示空間は、広かったり狭かったり、閉じたり開いたり、向こう側が見えたり見えなかったりと、それぞれに特徴を持ちながら空間が分節されています。

また、狭くて作品の密集している所や広くて作品点数の少ない場所など意図的に操作してあります。

第2部の始まりは「黒楽茶碗 銘 むかし咄」です。

アールのついた黒色の壁に囲まれた中心に真黒な展示台が置かれ作品が展示されています。

順路を気にせず見ることもできるので、何度も会場内を行ったり来たり、ぐるぐる回ってご鑑賞下さい。

-グラフィック-

各章のグラフィックでは、展示される作品の特徴を取り込んだり、作品の背景、開口部を利用して別の作品の展示風景を切り取ったりと、グラフィックと作品との一体化やグラフィックの展示空間化を試みています。

特に、会場に散りばめられたグラフィックの中のデュシャンの眼差しに注目してみて下さい。

-解説-

難解に思われがちなデュシャン作品を始めて見る方に少しでも理解の補助になるよう、今回の展覧会では、ほとんどの作品に個別解説があります。

-「遺作」の映像展示-

「遺作」の映像は、所蔵するフィラデルフィア美術館からの要望で4Kプロジェクター(※1)を採用しています。

本当にフィラデルフィア美術館で「遺作」を見たかのように感じられる高精細な映像展示は必見です。

※1 キヤノン株式会社協賛

-展示照明-

照明は一部を除いて、色彩の再現性の高いLEDとOLEDを使っています。作品保護の観点より低照度でありながらも、展示作品は自然で色鮮やかに照らされています (40~150lux) 。

第1章の一部にはスマートライティング(照度調整、上下左右可動、配光角の可変)というアプリで操作可能なもの(※2)を用いています。

約7mの高さにあるダクトに照明器具を設置した後でも、作品を見ながら細かな光の調整を同時に行えました。

とても便利な機能で助かります。

※2 ミネベアミツミ株式会社協賛

また、第2部冒頭の漆黒の展示台の上に置かれた黒楽茶碗や掛軸の、見え方や色彩などにもご注目いただければと思います。

第1部第2部合わせて160点を超える作品の一つ一つをなるべくストレスなく鑑賞でき、記憶に残る展示となるようにデザインしました。

第1部のデュシャン作品はフィラデルフィア美術館でもなかなか公開されていない作品も数多く展示されています。

この貴重な機会に是非何度でもトーハクへ足を運んで頂き、“デュシャン”に触れて“芸術とは何か”と考える秋はいかがでしょうか。

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by デザイン室 at 2018年11月16日 (金)