1089ブログ

葛井寺は近鉄の藤井寺駅から徒歩で数分のところにあります。商店街に接していて、抜け道になっているようですが、足早に歩く人も本堂の前では立ち止まって合掌します。

本堂に置かれた大きな厨子は、毎月18日に扉が開かれ、多くの参拝者でにぎわいます。中には秘仏の千手観音菩薩坐像が安置されます。天平彫刻を代表する名品です。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」には、その千手観音像が出品されます。関東にお出ましになるのは江戸時代初期に品川に出開帳して以来のことです。

等身よりも大きい体に、1041本の腕を持つ姿には迫力があります。千手観音であっても、実際に千本の腕を作った像はごく稀です。

国宝 千手観音菩薩坐像 奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵 (撮影:藤瀬雄輔)

均整の取れた美しい姿!

1041本の腕のうち40本は大きな手で、さまざまなものを持ちます。それらは後世につくり替えられたものですが、それぞれ意味があります。例えば髑髏は、あらゆる神々を使役できます。

大手で持った髑髏

さて、像は月に一度、拝することができますが、厨子に納められているので横や後ろ姿を拝することはできません。そこで今回の展覧会では360度ご覧いただけるようにしました。柔らかな背中や、頭上背面の大きく口を開けて笑う大笑面は、この機会を逃せば見ることはできないでしょう。

頭上背面、口を大きく開けて大きく笑う大笑面(撮影:藤瀬雄輔)

ぜひ後ろからもじっくりご覧ください

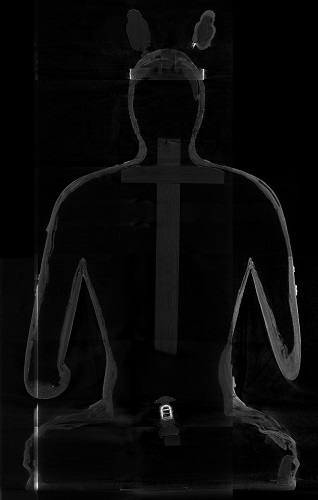

展覧会に合わせて、CTの調査も実施しました。像内に小さな塔が納入されていることが知られていましたが、今回その姿を鮮明にとらえることができました。データの分析には時間がかかりますが、新たな発見があるはずです。

合掌する手のCT(撮影:荒木臣紀、宮田将寛)

掌は木で、指は銅芯でつくって、その上に木屎漆で塑形

お像全体のCT(撮影:荒木臣紀、宮田将寛)

像内に小さな塔が見えます

天平彫刻の名品を360度からご覧いただける大変貴重な機会です。皆様どうぞお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎 at 2018年02月14日 (水)

1月から平成館考古展示室では、特集「和歌山の埴輪―岩橋千塚と紀伊の古墳文化―」(~3月4日[日])を開催中です。

考古展示室内、古墳時代のコーナーにある展示ケースで展示中

この特集は和歌山県立紀伊風土記の丘から、岩橋千塚(いわせせんづか)古墳群の作品をお借りして展示しています。

この岩橋千塚古墳群とは和歌山市の紀ノ川流域に造られた大古墳群です。

4世紀末から7世紀後半にかけて作られた総数約850基の古墳が分布し、国の特別史跡に指定されています。

奥の山が岩橋千塚古墳群です

和歌山県立紀伊風土記の丘資料館

岩橋千塚古墳群のなかでも、紀ノ川流域を一望することができる、たいへん眺望の良い所に築造されたのが大日山35号墳(6世紀前半)です。

和歌山県最大の前方後円墳であり、東西の造出(つくりだし/前方後円墳のくびれ部の両側に付設された方形台状の突出部のこと)からは数多くの珍しい埴輪が出土したことが著名です。

大日山35号墳は山の上にあります

大日山35号墳の復元埴輪

大日山35号墳からみた紀ノ川流域

ここで、特集で展示をしている大日山35号墳出土の埴輪のなかから、代表的なものをご紹介します。

まず重要文化財「翼を広げた鳥形埴輪」です。

重要文化財 翼を広げた鳥形埴輪

和歌山県教育委員会蔵

画像提供:和歌山県立紀伊風土記の丘

古墳時代の鳥形埴輪は数多くみつかっていますが、このように翼を広げてた鳥形埴輪は、全国的にみても珍しいものです。

頭とくちばしの形状から、この鳥をタカとする見方があります。

もしかしたら王(首長)が行う狩猟の際に、鷹匠の腕にとまらせたタカが飛び立った姿を表現したかったのかもしません。

続いては、重要文化財「胡籙(ころく)形埴輪」です。

(写真左)重要文化財 胡籙形埴輪 和歌山県教育委員会蔵 画像提供:和歌山県立紀伊風土記の丘

(写真右)参考画像:埴輪 靫 群馬県桐生市相生町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵 ※現在展示していません

胡籙とは弓を入れる道具のことで、5世紀に朝鮮半島から伝来しました。

同じ矢入れ道具である靫(ゆぎ)形埴輪は多く見つかっていますが、胡籙の埴輪の事例はほぼ皆無です。

矢羽根を5本表現しており、勾玉(まがたま)や直弧文(ちょっこもん)で飾っています。

最後にご紹介するのは、重要文化財「両面人物埴輪」です。

重要文化財 両面人物埴輪

和歌山県教育委員会蔵

画像提供:すべて和歌山県立紀伊風土記の丘

大日山35号墳でしか見つかっていない、2つの顔をもつ不思議な人物埴輪です。

顔には矢が刺さっており、痛そうです。しかも一方の顔は口が裂けています。首から下はみつかっておらず、どのような職掌の方なのかわかりません。『日本書記』には仁徳天皇の頃に、飛騨地方で1つの胴体に2つの顔をもつ人物(両面宿儺りょうめんすくな)がいたという伝承があり、その関連が注目されますが、まだまだ謎に包まれた埴輪です。

このほか力士や馬など様々な埴輪や、朝鮮半島で作られた陶質土器、鍛冶道具も展示していますので、ぜひ展示室にてお楽しみください。

なお、当館が所蔵する和歌山県の古墳時代出土品は、現在、和歌山県立紀伊風土記の丘資料館で展示中です。

ただいま和歌山に里帰り中です

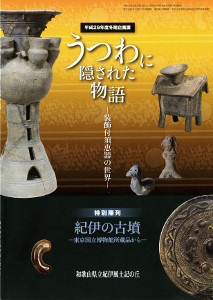

特別陳列「紀伊の古墳―東京国立博物館所蔵品から―」と冬期企画展「うつわに隠された物語~装飾付須恵器の世界~」にてご覧いただけます(いずれも~3月4日[日])。

紀伊風土記の丘は、岩橋千塚古墳群の中にあります。

和歌山在住の方や、和歌山に足を運ぶ予定のある方はぜひご観覧ください。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)で和歌山の考古作品を紹介していきます。#1089考古ファン で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2018年02月13日 (火)

私のお気に入りの1点(「アラビアの道ーサウジアラビア王国の至宝」より)

「アラビアの道-サウジアラビア王国の至宝」展はオープンして3週目。

連日多くのお客様にご観覧いただいております。どうもありがとうございます。

この展覧会、総合文化展チケット、仁和寺展チケットで見ることができ(!)、

すべての展示品が撮影可能です(フラッシュ、三脚はNG)!

ということは、表慶館の内部も撮影できます!

表慶館内部

さて、今回は、じっくりご鑑賞いただきたい展示品を1つご紹介いたします。

「カァバ神殿の扉」です。

カァバ神殿の扉 オスマン朝時代・1635または1636年 サウジアラビア国立博物館蔵

時の経過とともに表面の金色はだいぶ剥がれてしまいましたが、

展示室で鈍く輝く扉には重厚感があり、その歴史を感じさせます。

イスラーム教徒でもなく、考古学を専門とする(普段、発掘品や古代のモノばかりに興味を示します・・)僕にとっても、最も印象的な展示品の一つで、

前を通りかかるたびに、立ち止まって見入ってしまいます。

イスラームの聖地、マッカ(メッカ)の聖モスク。

その中心にある1辺が10mちょっとの、立方体に近い外観の石造建築がカァバ神殿です。

イスラーム教徒にとって最も重要な聖地であり、

たくさんの巡礼者がひしめきながら神殿の周囲を回ります。

マッカ巡礼(ハッジ)はイスラーム教徒の5つの義務の一つであり

巡礼者個人にとっては、人生の一大イベントでもあります。

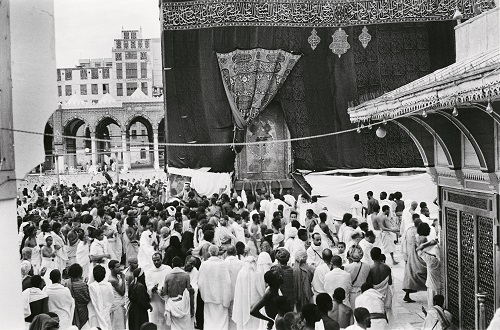

キスワ マッカ 1992年 サウジアラビア国立博物館蔵

カァバ神殿はキスワと呼ばれる黒い布で覆われています。

キスワは金糸による刺繍で彩られています。実物をみると立体感があります。

扉にもどります。

上部にある優美な書体の銘文は、イスラームの聖典クルアーン(コーラン)の一節と、

オスマン朝のスルターン、ムラト4世による扉の設置を記したもの。

マッカの聖モスクは1630年に発生した洪水で大きな被害を受けました。

カァバ神殿の扉の中央付近まで水が押し寄せたことが記録されています。

その後、カァバ神殿はムラト4世による大改修が実施され、現在の姿となりました。

新しい扉は、オスマン朝の都イスタンブールで、

おそらく王室直属の工房で製作されたものと考えられています。

扉の設置(1635または1636年)は、大改修工事の締めくくりとなったようです。

以降この扉は、およそ300年にわたって使われ、多くの巡礼者たちを迎えました。

1937年に撮影されたカァバ神殿の写真。同じ扉がまだ使われています

カァバ神殿の扉 中央部分

扉のアクセントになっているのが、中央を飾る印象的なマンダラ装飾。

よく見ると、その周囲にも精緻な植物文様が打出されているのがわかります。

こうした装飾は、扉が製作された17世紀前半にはほとんど類例がないもので、

おそらく、「先代の扉」に施されていた文様を受け継いだものとみる研究者もいるようです。

カァバ神殿の扉 裏面

ちなみに、人目に触れることのない扉の裏側にも、装飾が彫り込まれています。

写真のように、「カァバ神殿の扉」は左右2枚の扉で構成されています。

見た目以上に重量があり、展示作業では、力持ち6人で片方ずつ慎重に運びました。

イスラームの2大聖地である、マッカの聖モスク、マディーナの預言者モスクを管理し、

多くの巡礼者を保護することは、イスラーム世界の有力な君主が代々務めてきた重要かつ名誉ある役割。

現在はサウジアラビア国王が「二聖モスクの守護者」の称号を受け継ぎ、

聖地のモスクを管理しています。

現役の「カァバ神殿の扉」は装飾のデザインが一新され、金色に輝いています

ということで今回の展覧会、

なかなかお目にかかることのできない「カァバ神殿の扉」を、間近で見ることができる大変貴重な機会です!

展示室で、イスラームの聖地マッカ(メッカ)に思いをはせてみてはいかがでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(東洋室研究員) at 2018年02月05日 (月)

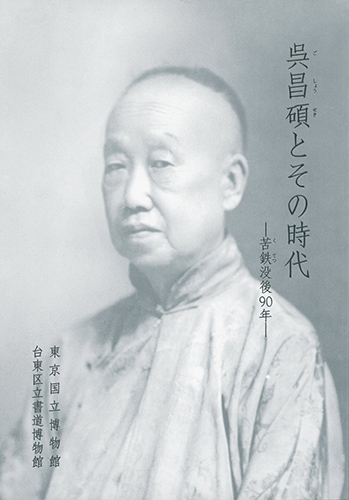

このたび、15回目の節目を迎えた東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩とその時代―苦鉄没後90年―」(両館ともに2018年3月4日(日)まで)では、清時代の末から中華民国の初めにかけて一世を風靡した文人・呉昌碩の書・画・印や、硯・拓本を一挙に公開しています。呉昌碩の為人(ひととなり)と各世代の名品を概説した前半のブログを受けて、ここではピンポイントで呉昌碩のエピソードをご披露しましょう。

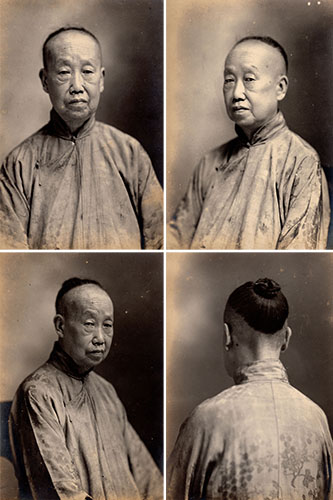

僕の姿、全部見せます!

呉昌碩写真、中華民国10年(1921)、(呉昌碩78歳)

台東区立朝倉彫塑館蔵

展示:2018年1月4日(木)~3月4日(日)台東区立書道博物館

太平天国の乱で多くの家族を喪(うしな)い、辛うじて父と二人で生き延びた呉昌碩でしたが、25歳の時に父が逝去。その4年後に、呉昌碩は施酒(ししゅ)と結ばれるものの、安穏(あんのん)と郷里に暮らす経済力もなく、各地を転々として多くの師友と交わり、見識を広めていきました。模索時代の呉昌碩に、精神的にも技芸においても、温かい手を差し伸べた師友の一人が楊峴(ようけん)です。

楊峴もまた、太平天国の乱で次女以外の家族を喪い、捕虜となった次男の鴻煕(こうき)は行方が分からなくなる艱難(かんなん)を嘗(な)めていました。詩文書画はもちろん、鑑定にも造詣が深い楊峴を呉昌碩は師と仰ぎ、師弟の契りを結びたいと申し出ますが、楊峴は友人の関係が良いと、婉曲に断りました。楊峴は25歳年少の呉昌碩に、息子の姿を重ねていたのかも知れません。楊峴と意気投合した呉昌碩は39歳の時に家族を連れて、何と蘇州の楊峴の隣に転居、二人は創作の理念から体調不良時の漢方の処方に至るまで、ありとあらゆる事象を語り合いました。

明朗会計、この価格でお引き受けします。

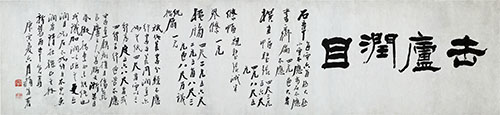

行書缶廬潤目横披、楊峴筆、清時代・光緒16年(1890)、(呉昌碩47歳)

個人蔵

展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日)東京国立博物館

呉昌碩は44歳の時に、友人の資金援助を受けて上海県丞(けんじょう)の官職を買い、上海に転居します。しかし、小官の俸給だけでは生活もままならず、売芸によって糊口を凌いでいました。そんな呉昌碩を、楊峴が側面から支えた作例が行書缶廬潤目横披(ふろじゅんもくおうひ)です。潤目とは価格のことで、この価格一覧表には、例えば印は一文字6銭、極大印や極小印、質の悪い印材は受け付けない。書斎名の揮毫(きごう)は4円、ただし過大なものは受け付けない、などと書かれています。晩年、70代の呉昌碩は地位も名誉も手に入れ、何度も潤目を増訂していますが、この潤目は呉昌碩47歳、現存する最も若い作例です。書家・詩人として盛名を馳せていた楊峴が、若い呉昌碩のために揮毫した潤目は、大きな訴求力があったことでしょう。

楊峴先生の自宅で描きました。

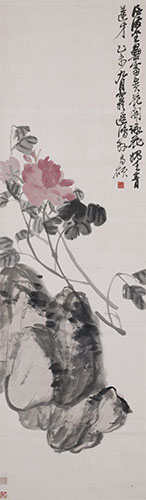

牡丹図軸、呉昌碩筆、清時代・光緒21年(1895)、(呉昌碩52歳)

東京国立博物館蔵

展示:2018年1月30日(火)~3月4日(日)東京国立博物館

呉昌碩は56歳の時に、彼の官歴の中では最も高い地位となる安東県(江蘇省)の知事となりました。しかし、世事に疎(うと)い呉昌碩は上司や有力者への挨拶を怠ったため軋轢(あつれき)が大きくなり、わずか一ヶ月で辞職してしまいます。呉昌碩は、80日で官を辞した陶淵明(とうえんめい)の故事を踏まえて、「一月安東令」(一ヶ月だけ安東の知事を拝命した)という印や、「棄官先彭沢令五十日」(陶淵明より50日も早く辞職した)という印を書画に押して、芸苑を沸かせました。呉昌碩にとって、書画印のみで生計を立てる決意は大英断だったと思われますが、呉昌碩の書画はその後数年の間に、格段の進歩を遂げました。

僕は一ヶ月で辞めました。

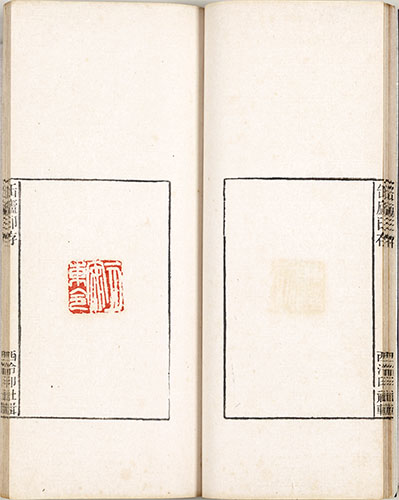

「一月安東令」(『缶廬印存』より)、呉昌碩刻、清時代・光緒25年(1899)、(呉昌碩56歳)

東京国立博物館蔵

展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日)東京国立博物館

襟を正して書きました。

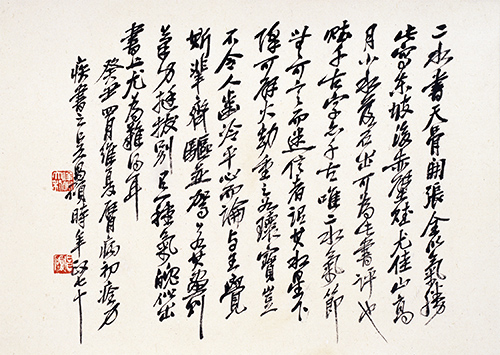

張瑞図後赤壁賦識語、呉昌碩筆、中華民国2年(1913)、(呉昌碩70歳)

台東区立書道博物館蔵

展示:2018年1月4日(木)~3月4日(日)台東区立書道博物館

70代は作品の注文が殺到し、中には凡庸な作も見受けられます。しかし歴代の書画に記した行草書の識語は、謹厳な書きぶりに玲瓏(れいろう)な響きをたたえる傑作ばかり。呉昌碩は、歴史の中の自分を見つめながら書いていたのでしょう。

今回の連携企画では、呉昌碩が渦中にあった19歳から、没年にあたる84歳まで、各世代の作品を展示しています。西欧から近代的な思想が輸入され、多くの知識人が新旧の相克に悩んでいた時、古き良き伝統の護持者となった呉昌碩。書・画・印など多分野にわたる作風の変遷を通して、激動の時代に生まれ合わせた呉昌碩が何を見つめ、筆墨に何を託そうとしたのか、清朝最期の文人と称される呉昌碩の琴線に触れてみてください。

編集・編集協力:台東区立書道博物館、東京国立博物館、台東区立朝倉彫塑館 発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団 定価:900円(税込) 呉昌碩の書斎の立体見取り図など、付録も充実! ミュージアムショップにて販売中。 ※台東区立書道博物館、台東区立朝倉彫塑館でも販売しています。 |

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。

トーハク、朝倉彫塑館、書道博物館の学芸員が書いています。展覧会を楽しく観るための一助として、ぜひご活用ください。

関連事業

「台東区と朝倉文夫」 2018年3月7日(水)まで。

台東区立朝倉彫塑館にて絶賛開催中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 富田淳(学芸企画部長) at 2018年02月02日 (金)

現在開催中の特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」(3月11日(日)まで)では、普段は非公開の仁和寺観音堂の堂内を再現したコーナーがあります。まるで本物のお堂のなかにいるかのような臨場感があり、仁和寺のお坊さんも驚きのクオリティー。たしかに、見れば、本物か?と、思わず柱に触りたくなってしまいます。触ってはいけません。でも、写真撮り放題の大判ぶるまいです。

観音堂内部の再現(第四章 仁和寺の江戸再興と観音堂)

観音堂は、もともと観音院といい、創建は平安時代にさかのぼりますが、現在のお堂は江戸時代初期に再興されたものです。現在、修行道場として用いられています。

観音堂外観

ご本尊は千手観音菩薩立像。観音さまは、33通りの姿かたちに変身(三十三応現身)して、地獄に落ちた人々までも救うミラクルなパワーをもっており、古くより人々に絶大な人気を誇ってきました。ご本尊のまわりに脇侍として不動明王立像と降三世明王立像、そして千手観音立像に付き従う二十八部衆像と風神・雷神像が並ぶ様は、まさに圧巻です。

お像には鮮やかに彩色が残っていることから、レプリカ!?と思われる方もいらっしゃるようですが、正真正銘の本物です。観音堂の完成と同時期の作とみられます。彩色をしたのは、観音堂の壁画を描いた木村徳応という絵仏師でした。徳応については、以下にふれます。

壁画は高精細デジタルスキャナで取得した画像です。照明の明るさと照合させて、描かれた尊像が映える紙に印刷されています。壁画の正面に描かれるのは、観音の聖地で説法をする観音とその33の応現身。

須弥壇正面の壁画 部分。補陀落山で説法をする観音菩薩を中心に、そのまわりに観音の三十三応現身の一部が見えます

裏側の下段には、六道という、人が生前の行いによっておもむく6種の世界が描かれており(地獄道・餓鬼道・畜生道・阿修羅道・人間道・天上道)、その上には、それぞれの道に堕ちた人の救済を担当してくれる観音菩薩が描かれています。

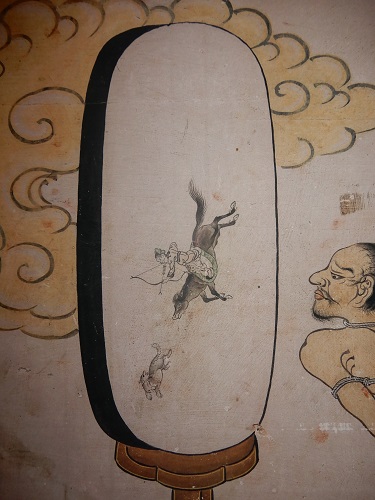

六道のうち畜生道

亡者の生前の行いを映し出す浄玻璃の鏡。獄卒に鏡の前に引き立てられた亡者は、鏡のなかに、殺生をする自分自身の姿を見ることになってしまいます

六道のうちの地獄道。紅蓮の炎に包まれる地獄の大釜とそこに落とされようとしている人々

内陣を取り巻く板壁にも、『法華経』という日本でもっともポピュラーな経典にもとづいて、観音の救済場面が細かに描き出されています。

観音堂内陣の壁画

これらの壁画を描いたのは、近年注目を集めている木村徳応という絵仏師です。生年は文禄2年(1593)と考えられており、少なくとも75歳ごろまで活動していたことが知られています。当時の記録にも「仏画をよくし、諸宗の祖師像をよく写す。諸山に多く蔵せり。仏画師中の健筆たり」と評されており、江戸時代前期、京都を中心に、宗派を問わずさまざまな寺院で活躍していました。

徳応は、京都の黄檗宗万福寺に所蔵される涅槃図や寺を開いた隠元禅師の肖像画、万福寺にほど近い浄土宗平等院の十一面観音厨子扉絵など、仏画や肖像画を多く描いていたことが知られています。仁和寺の観音堂の大画面壁画は、徳応50代前半ごろの大作です。現在知られるなかでは徳応の画業のなかでも特筆すべき大作ですが、観音堂が非公開ということもあり、これまであまり知られていませんでした。

観音堂壁画に見る徳応の描線は、筆の入りに打ち込みがあって力強く、非常に明快な印象を受けます。彼の若い時期の作品に共通するものと言えるようです。

この知られざる江戸仏画にも、ぜひご注目ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年02月01日 (木)