1089ブログ

秋が近づくと月を眺めたくなるのは僕だけでしょうか。

いえいえそんなことはないはずです。

月を詠んだ和歌がたくさんあるように、人は、いにしえより月に格別の思いをいだいてきたのです。

福岡県朝倉市の水(すい)神社には、「月見石」とよばれる石があります。

眼下には筑後川。

中大兄皇子(天智天皇)の母・斉明天皇は朝倉の地で崩御されました。

皇子はこの「月見石」にお座りになり、亡き母をしのんだという伝承があります。

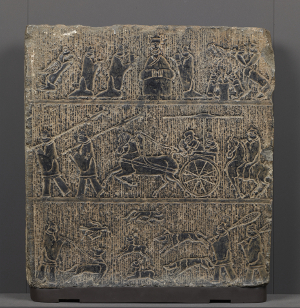

東洋館で展示中の画像石にも月が登場します。

画像石(がぞうせき) 西王母/馬車/狩猟

中国山東省晋陽山慈雲寺天王殿

東洋館7室で展示/通年

でもそれは一見しただけではわかりません。

少しずつ内容を掘り下げて見ていきましょう。

画像石の図像は上中下の3段構成。

ここでは最上段の図に注目したいと思います。

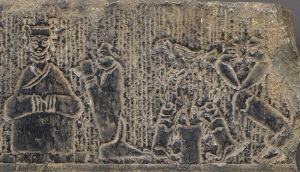

真ん中に座るのは、この画像石の中心的な人物と考えてよいでしょう。

なぜならこの人物だけが正面を向いていて、そしてこの人物を中心に、左右対称をなすような構図をとっているからです。

中央の人物は誰?

ではこの人物は何者なのでしょうか。

きっと偉い方に違いありません。でも、着衣には際立った特徴はないようです。

そこで頭をみてみましょう。頭の両側にかんざしをつけています。

かんざしは中央が丸で、上下に三角形の飾りがついています。

こうした頭飾りをつけた人物像は、後漢時代になると画像石や銅鏡、玉器などにさかんに表されるようになります。

ときには人物の名前や飾りの名前が付されていることもあります。

そうした事例により、この頭飾りは「勝」と呼ばれていたかんざしであり、それを身に着けるのは西王母であることが判明するのです。

三本足のカラスとウサギ

西王母のすぐ脇には側仕えの者が坐し、そのうしろには上に三本足のカラス、下に2羽のウサギがいます。

三本足のカラスは、西王母に仕えて食事の世話をする神鳥であると『漢書』などに出てきます。

2羽のウサギは玉兎(ぎょくと)です。臼の中には不老不死の仙薬があり、これをかわるがわる杵で搗いているとされます。

その後ろにいるのは双頭人面犬とでもいいましょうか。なんとも不思議なすがたをしています。

人、人、・・・人?

次に西王母の右側、私たちから向かって左側の図像をみていきましょう。

こちらは簡単ですね。前から側仕えの人、その後ろにも人、そして、人…?

いやいや3人目はどうみても人ではありません。

同じ姿勢なのでつい流し見してしまいましたが、体は人間、顔は鳥。翼も生えていて、しかもちょっと宙に浮いています。

鳥頭の神人です。ここでは鳥人と呼ぶことにしましょう。

帰宅して居間にこんな鳥人が座っていたらびっくりしますが、ここでは普通とみえて、みな落ち着き払っています。

そう、この鳥人もまた西王母にお仕えする者なのです。

カラスとウサギの示すもの

ふたたびカラスとウサギに戻りましょう。

三本足のカラスは太陽を象徴します。

前漢時代にはそうした考えが定着しており、出土資料はもとより『淮南子』という文献にも記載があります。

一方のウサギは、ここにはいませんが蟾蜍(せんじょ)というカエルと共に、月を象徴します。

これも『淮南子』や『楚辞』といった古記録に記載があります。

ウサギを描けば、それは月。

画像石の月はここにありました。

西王母は、崑崙山(こんろんさん)という山で暮らしていると考えられていました。そこに太陽や月を表すことで、その山がはるか彼方にあることを示しているのでしょう。

4世紀に王嘉という人が著した『拾遺記』にも、崑崙山に崑陵の地というものがあり、その高さは日月よりもずっと上であるという記述があります。

また、太陽は昼間を照らし、月は『楚辞』に「夜光」と書かれるように、夜を照らす存在です。この両者をあわせて表現することで、西王母のまわりは昼夜かわらず明るいという、いわば永遠性を象徴する表現がとられているわけです。

考古学は、地下に埋もれた人類の営みの痕跡を研究の対象とします。

その営みとは、日常生活にとどまらず、今回ご紹介した画像石の図像のように、精神世界をも含みます。

あたかも日常を詠む和歌に深い精神性が宿るのと同じように。

それが人類の営みである以上、本来この両者は不可分の関係にあるのです。

考古学が扱う領域はどこまでも広く、そしてどこまでも深いのです。

ところで、冒頭で触れた中大兄皇子は、多くの歌を詠まれました。

もちろん月にまつわる歌も。

わたつみの豊旗雲に入日さし今宵の月夜さやけくありこそ

「大海に雲たなびき入り日差す。今宵の月はきっと明るく照るだろう。」

1日を終えた充実感がうかがえます。

秋の夜長の到来。トーハクは金曜と土曜は21時まで開館しています。

しかも、ちょうど「博物館でアジアの旅」を開催中。

夜、東洋館に足をお運びいただき、月のウサギに出会えたあかつきには、空を仰いで一句詠むのもまた一興です。

トーハクくんも月(ウサギ)を見ながら一句

「まんまるのお団子大好き月見だほ」

食欲の秋に意気込み十分のトーハクくんなのでした

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)で東洋館のお月見作品を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 市元塁(特別展室主任研究員) at 2017年09月05日 (火)

東洋館の秋フェス「博物館でアジアの旅」が、今年も始まります!

今年のテーマは「マジカル・アジア」(トーハクらしからぬ? キャッチーなタイトルですね)。

そして、やはりトーハクらしからぬ(?)ポスターとチラシです。

チラシに掲載された「呪いのわら人形」が一部で話題になっているようですが、

そもそも「マジカル」って何でしょうか?

今回のブログでは、そのあたりをご紹介いたします。

「マジック」と聞くと、手品ショーを思い浮かべるかもしれませんが、 ここでは魔術、呪術、不思議な力という意味の「マジック/magic」です。

魔術となると、今度は怪しげな呪術師の世界を想像してしまいますが、 実は私たちの日常にも「マジカル」な振る舞いは存在します。

「下の乳歯が抜けたとき、屋根に向かって投げました。」

「遠足の前日に、てるてる坊主を吊るしました。」

「大事な試合の日に、かつ丼を食べました。」

ある行為とその結果の関係がはっきりしていなくても、なんとなく信じてやってみる、希望的な願いを込めてやってみる。

このような経験におぼえがありませんか。

こうした習慣やゲン担ぎも、「マジック」ととらえることができます。

健康を維持し、災厄から身を守ろうとするとき、特に、現在のような形で科学や医学の知識が広まっていない社会の人々にとっては、「マジック」が必要不可欠かつ現実的な手立てでした。

東洋館に展示されている作品の多くには、アジアの人々の「マジカル」な願いと行為が込められています。

いくつかご紹介いたします。

鬼瓦 韓国慶州四天王寺跡出土 統一新羅時代・7~8世紀 (東洋館10室 2017年11月5日(日)まで展示) |

パズズ像頭部 イラク カッシート王朝時代・前2千年紀後半 (東洋館3室 2017年10月22日(日)まで展示) |

韓国、統一新羅時代の鬼瓦と、古代メソポタミアの悪霊パズズ。

双方ともに、インパクトのあるルックスで邪を払い、災難や病気を遠ざける力があるとされました。

このような魔除けアイテムは古今東西の社会で見ることができます。

「マジカル・アジア」でも各地の魔除けアイテムを展示します。

神官のシャブティ エジプト出土 末期王朝時代・前664~前332年頃 百瀬治氏・富美子氏寄贈 エジプト出土 末期王朝時代・前664~前332年頃 百瀬治氏・富美子氏寄贈 (東洋館3室 2017年10月22日(日)まで展示) |

三彩鎮墓獣 中国 唐時代・7~8世紀 横河民輔氏寄贈 (東洋館5室 2018年2月4日(日)まで展示) |

シャブティは古代エジプト人が来世でいい暮らしをするためのアイテム。

呪文によって動き出し、あの世での労働を肩代わりしてくれる人形です。

鎮墓獣は、墳墓内の死者と副葬品を守護するために納められました。

このように、死後の幸せや安寧を願って制作された作品にも注目しています。

極めつけは、やはり「呪いのわら人形」でしょう。

上野公園のイチョウの樹に打ちつけてあったのを、当時の帝室博物館の職員が採集した資料です。

呪咀人形

東京上野公園発見 明治10年(1877)

(東洋館12室 2017年10月15日(日)まで展示)

誰かを恨んで、マジックによってその人を貶めようとしたのでしょうか。

現状の資料には6本の釘が確認できますが、記録によれば7本の釘が刺さっていたとのこと。上野公園のイチョウの古木に今でも刺さっているかもしれませんね。

さて、「マジカル・アジア」は、東洋館で行われている3本の特集(5室「唐三彩」、12室「チベットの仏像と密教の世界」、13室「アジアの祈り」)と、その他の展示室で注目作品が展示されています。

めずらしい、ちょっとマニアックな作品・資料を見ていただく貴重な機会となっておりますが、実は、今回焦点を当てた作品・資料の大部分は普段から東洋館に展示されているものです。

「マジック」という視点とツアーやイベント等をとおして、普段の東洋館をより楽しんでいただけましたら幸いです。

最後に宣伝を。

「マジカル・アジア」のガイドブックが刊行されています!

500円(税込)

ミュージアムショップで販売中

マジカルな資料の面白さを、読みやすいかたちにまとめた冊子です。

ぜひお手に取ってくださいませ。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(東洋室) at 2017年09月04日 (月)

現在、本館19室 みどりのライオン体験コーナーで展示中の工程見本「紅型ができるまで」はご覧になりましたか?

今回、その制作を行った東京藝術大学大学院インターンによる紅型体験のワークショップを8月10日に子ども向け、22日に大人向けで行いました。

子どもたちは、同じ型紙を使って染める工程体験し、大人たちはさらに型紙を彫るところから染めまで体験しました。

今日はその様子をご紹介します。

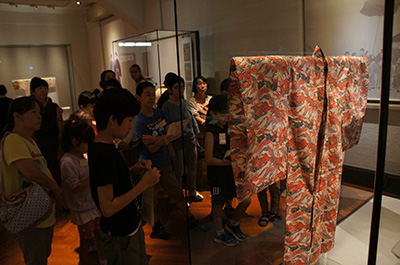

ワークショップのはじめには、紅型とはどんなものなのか? どのように制作されるのか? を知るために展示室へ作品の鑑賞へ行きました。

まず向かったのは、本館16室 アイヌと琉球 琉球の暮らし。

そこには、工程見本の原品「紅型衣装 白木綿地牡丹模様」が展示されています(9/3で展示終了)。

一面に色鮮やかな模様が染められた華やかな作品です。

紅型って知っていますか?

沖縄には行ったことはありますか?

何色使われていると思いますか?

どんな模様がありますか? などなど

藝大生の問いかけに対し、会話をしながらじっくり鑑賞していきます。

模様が繰り返しているのがわかりますか?

“模様の繰り返し??” 目を凝らして探します。

そう、この作品の模様は、1枚の型紙を繰り返し使ってできています。

模様の繰り返しの継ぎ目を見つけると、型紙を置いた位置がわかります。

継ぎ目を探そうと必死です

次に本館19室 みどりのライオン体験コーナー 「紅型ができるまで」の工程見本を見に行きました。

ここでは、紅型の制作工程の説明を受け、ますますやる気が高まります!

工程見本を前にこれから体験することをイメージトレーニング?

そして、待ちに待った紅型体験です!

大人の方は、型紙を彫る工程から始めます。

型紙には、本来は柿渋を塗った和紙を用いますが、今回は扱いやすいプラスチックが原料の紙を使用しました。

いくつか用意してある古典紅型の模様の中からどれを選ぼうか、皆さん楽しそうでした。

シューッ サクサクサク 型紙を彫る音しかしません

皆さん一気に集中モード

型紙を彫ったら、布に型紙をのせ、その上から防染糊を置きます。

ここは難しいので、藝大生が担当しました。

糊を乾燥させたら染めの工程です。今回は、トートバッグに染めていただきました!

はじめの一色は、子どもも大人も緊張でなかなか差せません。

しかし、藝大生にアドバイスを受けながら思い切って一差し…!

一差しすると、皆さん再び火が付き黙々と色を差していきます。

紅型の色差しでは、刷毛を使い顔料を暖色系から寒色系へと順番に染めます。

子どもたちは、工程見本の原品と同じ模様、同じ色で染めました。

大人の方は、自分の選んだ模様をどんな色にしようかと、配色計画を立てながらの制作でした。

丁寧に丁寧に。色の境目が難しいです |

色加減に悩みます |

体験はすすみ…

染め上がりです。なかなかの達成感だったようです。

ワークショップはここまでで、色の定着と糊を取る工程は、藝大生が大学のアトリエで行いました。

さてどんな仕上がりになっているのか…!

\じゃん!!/

子ども向け |

大人向け |

華やかですね~

紅型の特徴であるぼかしも皆さんお上手でした。

展示見学もあり、盛りだくさんのワークショップでしたが、皆さんこだわりを持って制作してくださいました。

体験を通して紅型を身近に感じていただけたのではないか思います。

担当した藝大生たちにとっても、一緒に手を動かしながら直接参加者の皆さんにお伝えでき、充実した機会となりました。

参加者の皆さんには、ぜひ素敵な紅型のトートバッグを持ってお出かけしていただけると嬉しいです。

なお、ワークショップは終了しましたが、工程見本「紅型ができるまで」のギャラリートークを藝大生が10月まであと6回行います。

このギャラリートークでは、調査や工程見本の制作を通してわかった技法や表現についてお話いたします。

足をお運びいただけましたら幸いです。

| 記事URL |

posted by 岡田和佳奈(ボランティア室) at 2017年08月31日 (木)

近衞信尹(このえのぶただ、1565~1614)は、近世初期に活躍した能書(のうしょ、書の巧みな人)です。

本阿弥光悦や松花堂昭乗とならんで「三筆」と称されるほどで、その書は三藐院流(さんみゃくいんりゅう)と呼ばれて流行しました。

今回の特集「近衞信尹と三藐院流の書-近世初期の名筆―」(本館特別1室、8月29日(火)~ 10月9日(月・祝))では、信尹と三藐院流の書をご紹介します。

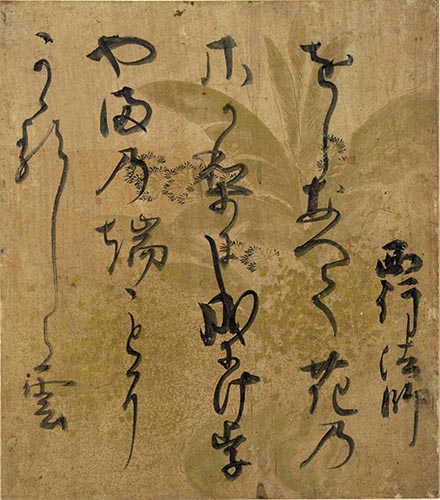

三十六歌仙帖 近衛信尹筆 安土桃山時代・17世紀

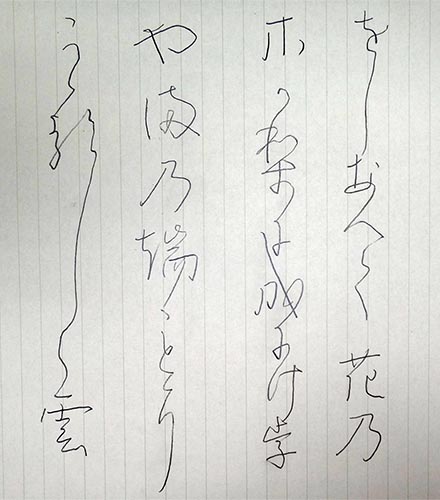

筆者の写し

いきなりですが、近衛信尹筆の「三十六歌仙帖」と、それを私が鉛筆で写したものをご覧いただきました。この「三十六歌仙帖」は、三藐院流の書風が如実に表れており、鉛筆で写すと、その特徴がよくわかります。一番右の行の上から3つ目「な」の字を見ると、最終画のくるっとまわる部分が平たく勢いよくまわっています。また、右から2行目の半ば過ぎくらいに「成」の字がありますが、縦画がやはり勢いよく上の文字の横から引かれています。そして、右から3行目冒頭の「や」は、平たいかたちをしており、特徴的なものです。私はいつも「や」の字を探して、三藐院流の特徴がみえるかどうかを検討しています。

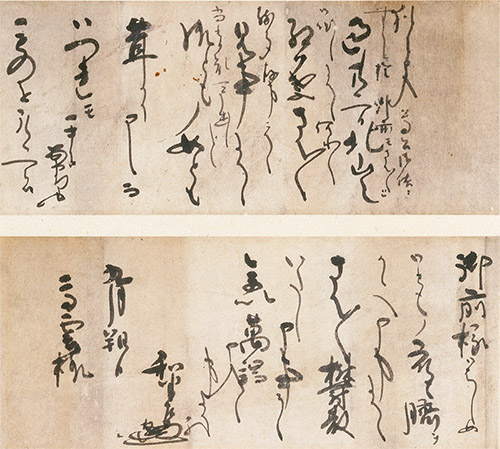

源氏物語抄 近衛信尹筆 江戸時代・17世紀

近衞信尹筆の「源氏物語抄」ですが、よく見てください。さきほど説明した、「な」や「や」と同じものが見つかりましたか?このような三藐院流の特徴的な書風は、信尹がそれまでの和様の書を学びながら、あらたに生み出したものです。さきほどから「勢いがある」と説明してきましたが、信尹の書は、勢いがあり、豪胆で、自由奔放なイメージがあります。それは、近衞家という公家の名門の当主でありながら、戦国時代の世を生き抜いた近衞信尹の性格を表しているのかもしれません。

書状 斎雲宛 和久是安筆 江戸時代・17世紀

これは、和久是安(わくぜあん、1578~1638)という人物の書状です。上段の真ん中あたりにある「め」や、上段の左上にある「つ」をご覧ください。さきほど紹介した信尹の書と似ていると思いませんか?これが、流行した三藐院流の書風です。

近世初期に活躍した近衞信尹と本阿弥光悦、松花堂昭乗は、それぞれに新しい和様の書を生み出しました。寛永文化の花開く時期だったため、和様の書の世界においても新天地が切り拓かれたのでしょう。その中でもとくに近衞信尹の書は、独特の道を歩んでいました。今回の特集では、その独特の書風を感じていただければと思います。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(150年史編纂室長) at 2017年08月28日 (月)

日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」も、まもなく閉幕となりました。

今回の展覧会をご覧いただき、タイに行ってみようかな、と思った方もいらっしゃるのでは?

各地の魅力は語りきれませんが、ここではバンコクの散歩の楽しみをご紹介します。

まずは暁の寺、ワット・アルンです。

バンコクの観光名所のひとつとしても名高いところで、チャオプラヤー川を挟んで、王宮や寝釈迦で有名なワット・ポーの対岸に位置します。

暁の寺(ワット・アルン) ワット・ポー近くの船着場(ター・ティアン)から渡し舟に乗って。片道3バーツ。

王宮の対岸は、トンブリーといいます。トンブリーにはアユタヤー時代から続くお寺が残っています。

暁の寺(ワット・アルン)からワット・ポーを望む。 まだ雨季のため、チャオプラヤー川の水量が多い。

チャオプラヤー川をずっと遡るとアユタヤーに至る。対岸には王宮が見える。

400年続いたアユタヤーはビルマとの戦争に破れ、1767年、崩壊しました。その半年後、中国人の支援を受けて立ったタークシンが、兵を率いてアユタヤーからビルマ軍の追放に成功しますが、タークシンは、アユタヤーを捨てトンブリーを都に定め即位しました。 タークシンがアユタヤーからチャオプラヤー川を下り、トンブリーのこの寺に至ったのが、明け方だったため、ワット・チェーン(チェーンは明るい、澄み切ったなどを意味します)と名づけられたといわれています。

現在の高い仏塔が建てられ、ワット・アルンと名づけられたのは、ラタナコーシン朝になってのことです。ラーマ1世王が修繕、拡張に着手し、現在の仏塔が完成したのはラーマ3世王の時代ですが、もともとのお寺はアユタヤー時代に創建され、トンブリー王朝時代(1768〜82)には、王宮寺院として最も重要なお寺でした。現在、バンコクの王宮寺院(エメラルド寺院)に国の守護仏として祀られているエメラルド仏は、かつてワット・アルンに安置されていたのです。

さて、このワット・アルン、4年の大修理がつい先日8月はじめに終わりました。 ここ数年、修理のための足場が組まれていましたが、やっと美しい仏塔が姿をあらわしました。

間近で見ても素晴らしいのですが、川から眺める姿は良いものです。

ワット・アルンから少し北に行くとワット・ラカン。ちょうど王宮の対岸にあたります。

ワット・ラカンへは、ワット・アルンから歩いてもよし、シリラート病院近くのワンラン船着場から市場を散策しながら歩いてもよし。

マハーラート船着場からワット・ラカンを望む。

トンブリー側のシリラート病院

ワット・ラカンはアユタヤー時代に創建されたお寺で、トンブリー時代には、タークシン王が大僧正パヤーシータンマティラートをこの寺に招き、ビルマとの戦争で散失した経典や写本を再編する作業が行われたといいます。

本展覧会ではタイ歴代王朝の名品を一堂にご紹介していますが、その中には、タイ国内でさえなかなか実物を見ることができなかった作品があります。

そのひとつが『三界経』の絵入り写本です。

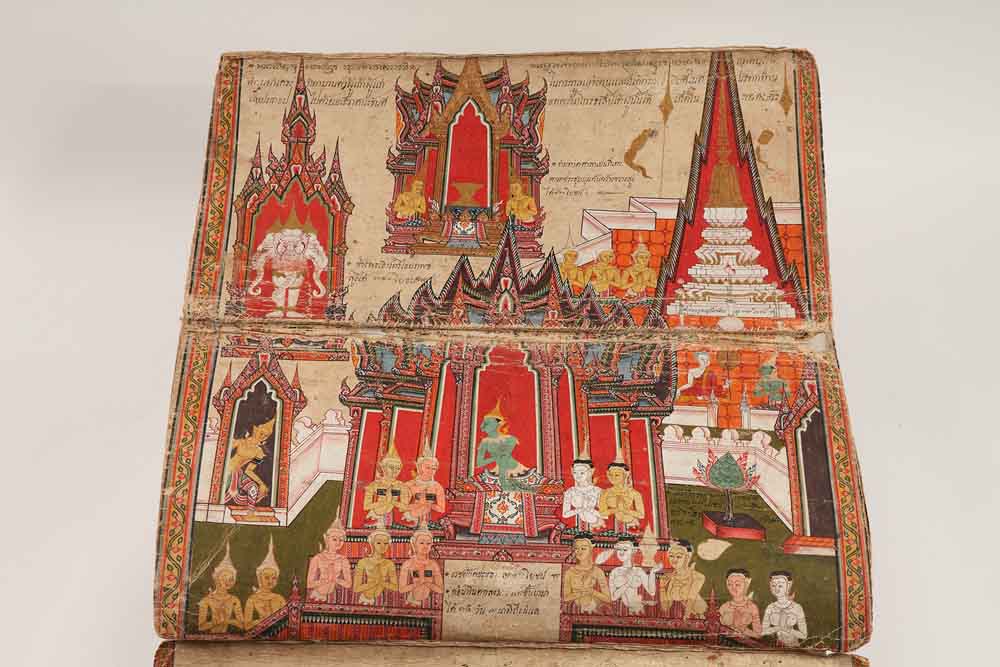

「三界経」(トンブリー時代・18世紀、 タイ国立図書館蔵 ※場面替えあり)

トンブリーのワット・ラカン内で1776 年に完成しました。 この場面は、インドラ神(帝釈天)の住む三十三天。右上の仏塔の前には地獄と天国を自由に行き来するマーライ尊者も見えますよ。 (1089ブログ「マーライ尊者の奇妙な冒険」も見てね)

『三界経』は欲界、色界、無色界という仏教的宇宙を構成する三つの世界について説かれたもので、スリランカから取り寄せた経典をもとに、スコータイ王朝第6代リタイ王が皇太子時代の1345年に記したと伝えられるものです。

「三界経(トンブリー本)」は、三界の中でも特に欲界が詳しく描かれています。 会場には欲界(神々の世界と地獄)図解を掲示しているので、是非みてくださいね。

チャオプラヤー川を王宮側に渡って、今回の展覧会の大きな見どころとしてご紹介しているワット・スタットに行ってみましょう。

王宮から東に向かって歩いていくと、大きな鳥居のようなものが見えてきます。

昔、吉凶を占うために使われていた大ブランコです。

その向こうに見えるのがワット・スタット。

ワット・スタットと大ブランコ(サオ・チンチャー)

タイ展では、ワット・スタットの大扉を展示してます。写真撮影もできますよ。

「ラーマ2世王の大扉」(ラタナコーシン時代・19世紀、バンコク国立博物館蔵)

扉の奥に見えるのは、スコータイの中心寺院ワット・マハータートからバンコクに運ばれたシャカヤムニー大仏の大写真。スコータイからバンコクに運ばれた大仏は、ワット・スタットの仏堂に安置されています。1089ブログ「スコータイへの旅」参照。

ワット・スタットを訪れる際には、仏堂、そして、奥の布薩堂にも足を伸ばしてみてくださいね。どちらの壁画もタイを代表する素晴らしいものです。

布薩堂内には、ラーマ3世王時代の仏像と素晴らしい壁画。

布薩堂の壁画。なんと! 焚き火をする象たちが!!

いつも暑いタイですが、バンコクの旧市街を観光するなら、散歩がおススメです。

疲れたらおいしそうなお店に寄って、一休み。

ワット・スタット近くの氷菓子屋。老若男女を問わず、制服や喪服を着たおじさんたちも、思わず寄り道したくなります。

ちょっと小腹がすいた人にはこちら。ワット・ラーチャプラディット(「花水山水図螺鈿扉」の寺院)近くの名店スン・ポーチャナーの牛肉麺。

川や運河沿いは風も気持ちよく、休憩にちょうど良い日陰もあります。

民主記念塔近く、バーンランプー運河にかかるパーンファー・リーラート橋

民主記念塔近く、マハーカーン砦から見る運河

是非地図を片手に、のんびり歩いて見てください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 原田あゆみ(九州国立博物館 研究員) at 2017年08月25日 (金)