1089ブログ

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」コラム。今回は、前回のブログでお約束しました「室町時代の水墨山水画と元代文人画の知られざる深い関係」についてご説明いたします。

室町時代に数多く作られた水墨山水画の中に、書斎を周囲の自然景とともに描いた一群の作品があります。

それらを「書斎図」と呼びますが、その代表的なものに下記の作品があります。

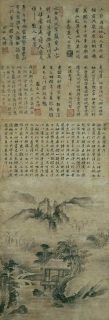

(左) 国宝 渓陰小築図

太白真玄序、大岳周崇等六禅僧賛 室町時代・応永20年(1413) 京都・金地院蔵

(右) 国宝 竹斎読書図

伝周文筆 文安4年(1447) 竺雲等連序・江西龍派等五僧賛 室町時代・15世紀

これらは多くの場合、実景ではありません。

中世の禅僧たちが理想とした静かな生活、すなわち人里離れた庵に住み、美しい山川に囲まれ、書斎で読書や詩作に耽りたいという、実際には実現困難な暮らしへの憧れを反映して作られた作品です。

そうした憧れが醸成された背景には、陶淵明や杜甫、蘇軾など、中国の文人たちを、室町時代の禅僧たちが相当に敬愛していたことが大きく関わっています。

これら中国の文人たちは、官僚として国政に参画することを己の第一の使命と考えながらも、しばしば、ゆえあっての辞職や、動乱に起因する流浪、政争などによって、都を離れて地方に閑居し、困難に直面しながらも、詩文の創作に大いなる才能を発揮しました。

日本における書斎図の発生と流行の原因として、そうした中国の詩文や文人への憧れと同時に、中国・元時代の文人が、自己や知人の書斎や庵を表した山水画を数多く描いていることも見逃せません。

その好例が、昨年開催した特別展「北京故宮博物院200選」の目玉だった趙孟頫(ちょうもうふ)の水村図巻(北京故宮展図録no.13)(本展図録66頁、図26)や、朱徳潤の秀野軒図巻(北京故宮展図録no.17)であり、本展出品作の、王蒙の青卞隠居図軸や、銭選の浮玉山居図巻なのです。

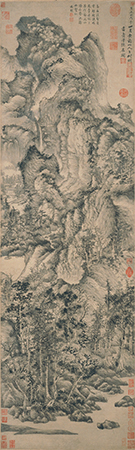

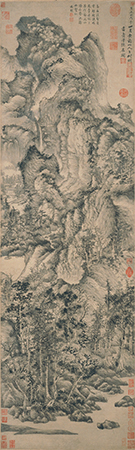

一級文物 青卞隠居図軸

王蒙筆 元時代・1366年 上海博物館蔵

展示期間:10月29日(火)~11月24日(日)

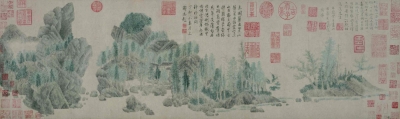

一級文物 浮玉山居図巻(ふぎょくさんきょずかん)(部分)

銭選(せんせん)筆 元時代・13世紀 上海博物館蔵

展示期間終了

中国の元時代は、日本では鎌倉時代から南北朝時代にあたりますが、日中間の禅僧の行き来が最も盛んに行われた時代だったことは、じつはあまり知られていません。

日本からはきわめて多くの禅僧が中国を訪れ、禅寺で修行するとともに、中には趙孟頫や王蒙といった一流の文人画家と交流した禅僧もいました。

また日本からの要請を受けて中国から多くの高僧が来日し、禅宗だけにとどまらず、当時の最新の中国文化を紹介しました。

こうした往来と文化交流によって、中国で流行していた書斎図が、実際の作品はもちろん、書斎図に関する知識や見聞も日本にもたらされました。

それらに触発されて室町時代には禅宗寺院を中心に書斎図が流行しました。

室町時代の水墨山水画には元代文人画も深く関わっているといえるのです。

救仁郷秀明

列品管理課登録室長、貸与特別観覧室長。専門は中世の水墨画。

本館3室 禅と水墨画―鎌倉~室町 の展示室にて。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 救仁郷秀明(登録室長) at 2013年11月11日 (月)

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」を見に行くべきかどうか、もし迷っている方がいらっしゃるなら、

倪瓚(げいさん)の漁荘秋霽図軸(ぎょそうしゅうせいずじく)(残念ながら10月27日で展示終了)と、

王蒙(おうもう)の青卞隠居図軸(せいべんいんきょずじく)(展示期間:11月24日(日)まで)をご覧になることをお薦めします。

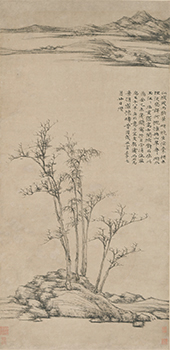

(左)一級文物 漁荘秋霽図軸

倪瓚筆 元時代・1355年 上海博物館蔵

展示期間終了

(右)一級文物 青卞隠居図軸

王蒙筆 元時代・1366年 上海博物館蔵

展示期間:10月29日(火)~11月24日(日)

この2つの作品は日本人にとって、中国絵画を見慣れた方であったとしてもかなり違和感を覚える作品です。

あなたが「こんな絵のどこがいいのかわからない!」と言ったとしたら、本展担当者は怒り狂うかもしれませんが、私だったら「そうですよね」と相槌を打つことをためらいません。

けれども、これらは中国絵画史を語る上で欠くことのできない名作ですし、確実な作品が世界を見渡してもごくわずかしかないといわれる倪瓚、王蒙、それぞれの代表作として、きわめて貴重なものです。

どちらも少なくとも30分くらいは時間をかけて見ておくべきでしょう。

(漁荘秋霽図軸は現在は展示されておりません。)

さて、倪瓚の漁荘秋霽図軸ですが、こちらに描かれているのは、水辺の岩から伸びる数本の樹木と遠い岸辺という単純きわまりない、簡素な構成の作品です。

葉も落ちて、なんとも寂しい光景です。「この絵を好きですか?」と問われると、私も困って口ごもることになるでしょう。

また、樹木や岩の描写をよく見ると、筆がかすれていて、なんだかパサパサした、乾いた感じがしませんか。

このかすれたタッチは、擦筆(さっぴつ)とか渇筆(かっぴつ)と呼ばれる技法です。

しっとりとした潤いが感じられる水墨画を特に好んできた我々日本人にとっては見慣れないものですが、お隣の中国では、とくに元時代以降の文人画に多用されているテクニックです。

もしあなたが中国で類似した技法や構図を用いた絵画を見たときに、「上海博物館の倪瓚の漁荘秋霽図軸に比べると、この作品は~~ですね。」などと感想をもらせば、文人画の知識を持つ教養人としてきっと一目置かれることでしょう。

(見逃された方は図録をご参照ください。作品成立の背景について、85頁に塚本麿充研究員による詳細な解説もあります。)

次に、王蒙の青卞隠居図軸ですが、こちらは下から上へ、うねうねと大蛇がのたうつように山が続いていく不思議な迫力に満ちた作品です。

しかしどうも不自然といいますか、日本人にとって親しみのもてる風景ではありませんね。この絵をすぐ好きになれといっても、無理もないと思います。

しかしこの力強い画面構成法は、その後の中国文人画に強い影響を与えていますし、上海博物館の青卞隠居図は、迫力という点において王蒙の真価を最もよく物語る作品といえます。ぜひ、この構図と迫力を目に焼き付けてください。

「でも、結局、中国の文人画は、日本の絵画とは関係がないんでしょう?見に行かなくてもいいかな」

と思い始めているあなたには、室町時代の水墨山水画と元代文人画の知られざる深い関係を説明すべきですが、これについてはあらためて書くことにいたします。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 救仁郷秀明(登録室長) at 2013年11月06日 (水)

特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」(10月8日(火)~12月1日(日)、平成館 )は、

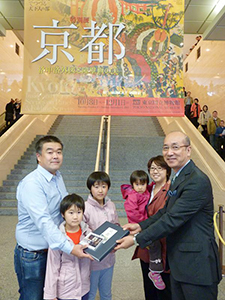

11月4日(月・休)、10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、長野県安曇野市よりお越しの小松 哲さんです。

奥様と3人のお嬢様とご家族そろってご来場いただきました。

東京国立博物館副館長 島谷弘幸より、記念品として本展図録と展覧会公式テーマソング「懺悔」のCDなどを贈呈いたしました。

特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」10万人セレモニー

小松 哲さんご一家と島谷弘幸副館長

11月4日(月・休)東京国立博物館 平成館エントランスにて

小松さんは、

「洛中洛外図屏風が勢ぞろいすると聞いて楽しみに来ました。

龍安寺石庭の四季の移り変りの映像も楽しみにしています。」とお話いただきました。

11月6日(水)からは、後期展示が始まります。

洛中洛外図屏風は、次の3件が新たに展示されます。いずれも重要文化財です。

・洛中洛外図屏風 歴博甲本 (国立歴史民俗博物館蔵)

・洛中洛外図屏風 福岡市博本 (福岡市博物館蔵)

・洛中洛外図屏風 池田本 (岡山・林原美術館蔵)

なお、洛中洛外図屏風 舟木本(当館蔵)は、引き続き会期終了まで展示となります。

龍安寺石庭の4K映像や、二条城を再現した空間も圧巻です。

ぜひ、お見逃しなく。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2013年11月05日 (火)

大日如来というのは、密教の最高位の仏で、曼荼羅の中心にいます。曼荼羅には胎蔵界と金剛界の2種類あり、大日如来にも2種あります。胎蔵界の大日如来像は、腹の前で両掌を上に向けて重ねる禅定印(ぜんじょういん)を結び、金剛界大日如来は智拳印(ちけんいん)と呼ばれる印を結びます。今回、特集陳列「運慶・快慶周辺とその後の彫刻」(本館14室、11月17日(日)まで)で展示しているのはいずれも金剛界の大日如来像です。さて、展示中の3体の印を比べてみましょう。

左:重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 東京・真如苑蔵

中:重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 栃木・光得寺蔵

右:大日如来坐像 快慶作 鎌倉時代・12~13世紀 東京藝術大学蔵

(以下の写真も同)

快慶の像は、左肘から先が後世補われたものなので、左手先の形は快慶が造った形と異なるかもしれません。しかし、右手を握ってできた穴の角度から、左手人差し指が斜めに伸びること、両腕の位置関係から左手人差し指の大半を握るのは当初からと見て良いでしょう。運慶作と推定される2体とは微妙に違います。

右手は親指を拳の中に入れて、その上を人差し指が押さえる形ですが、光得寺像の左手親指は関節が隠れています。真如苑像は見えています。快慶の像では人差し指が親指を通り越しています。親指の関節のところに隙間があるのも他の2体と異なります。

快慶作の大日如来像の智拳印(拡大)

真如苑像は右手親指も拳の中に入れています。快慶の像は右手親指を外に出していますが、後世のものなので、快慶も同じように作っていたかわかりません。光得寺像は両手の間が狭くてよくわかりません。

光得寺像の智拳印(拡大)

智拳印は本来、金剛拳という印が基本です。現在、本館13室金工のコーナーで展示中の作品です。左が金剛拳、右は金剛喜印です。

金銅三昧耶形のうち 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山出土 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵 (北又留四郎氏他2名寄贈)

(2013年11月24日(日)まで本館13室にて展示)

金剛拳は親指を拳の中に入れています。

大日如来の智拳印について書いた『図像抄』『別尊雑記』という平安から鎌倉時代の図像集にも「親指を掌に入れて握る」と書かれています。

けれども左手の親指を外に出す像は、平安時代からあります。朝鮮半島、統一新羅時代・8世紀から高麗時代の像にも見られます。

智拳印を結ぶ朝鮮半島の像は東洋館10室に1体あります。しかし、大日如来ではなく毘盧舎那仏、螺髪の如来です。

毘盧舎那仏立像 朝鮮 統一新羅~高麗時代・9~10世紀 東京国立博物館蔵(小倉コレクション保存会寄贈)

(2014年6月22日(日)まで東洋館10室にて展示)

右手の人差指を立てていません。こうした印は朝鮮では一般的ですが、日本ではほとんどありません。

さて、左手の親指を外に出すのは、何か根拠があるのか。経典には触れないけれど、中国、朝鮮から親指を出した像がもたらされ、それにならったのか。きちんと調べなければなりません。

ところが難しい点がひとつ。智拳印を細かく観察するにはかなり近付いて、光を当てて様々な角度から観察する必要があります。そしてなるべく多くの像について調査しなければなりません。しばらく時間をいただいて、何かわかった時は報告します。

ちなみに智拳印の像は、本館1階11室に平安時代の、東洋館地下12室にインドネシアの金銅仏を展示していますのであわせてご覧ください。

重要文化財 大日如来坐像 平安時代・11世紀 東京国立博物館蔵

(2014年3月2日(日)まで本館11室にて展示)

大日如来坐像 インドネシア 10世紀頃 東京国立博物館蔵

(東洋館12室にて通年展示)

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2013年10月31日 (木)

トーハクでは来春、特別展「栄西と建仁寺」(2014年3月25日(火)~5月18日(日)、平成館)を開催します。

2013年10月28日(月)に、報道発表会を行いました。

はじめに、主催者より、当館の島谷弘幸副館長と、臨済宗建仁寺派・坂井田良宏宗務総長がご挨拶申し上げました。

臨済宗建仁寺派・坂井田良宏宗務総長

次に、本展覧会担当の田沢裕賀絵画・彫刻室長より展覧会の構成と見どころを解説いたしました。

田沢裕賀 絵画・彫刻室長

本展覧会では、日本に禅宗(臨済宗)を広め、京都最古の禅寺「建仁寺」を開創した栄西禅師(ようさいぜんじ、1141~1215)の800年遠忌にあわせ、栄西ならびに建仁寺にゆかりの宝物が一堂に会します。

「あれ?『えいさい』じゃなくて、『ようさい』なの?」

もしかして、そう思われた方、いらっしゃいますでしょうか?

そうなのです。

本展覧会では「栄西」を『ようさい』と読んでいます。

もちろん、『えいさい』と読んでも間違いではありません。

建仁寺では、同寺を代表する学僧・東晙(とうしゅん)があらわした「興禅護国論和解(こうぜんごこくろんわげ)」にもとづいて、『ようさい』と読んでおり、

今回の展覧会ではこうした呼び方も建仁寺の文化のひとつと考え、『えいさい』ではなく『ようさい』と読んでいるのです。

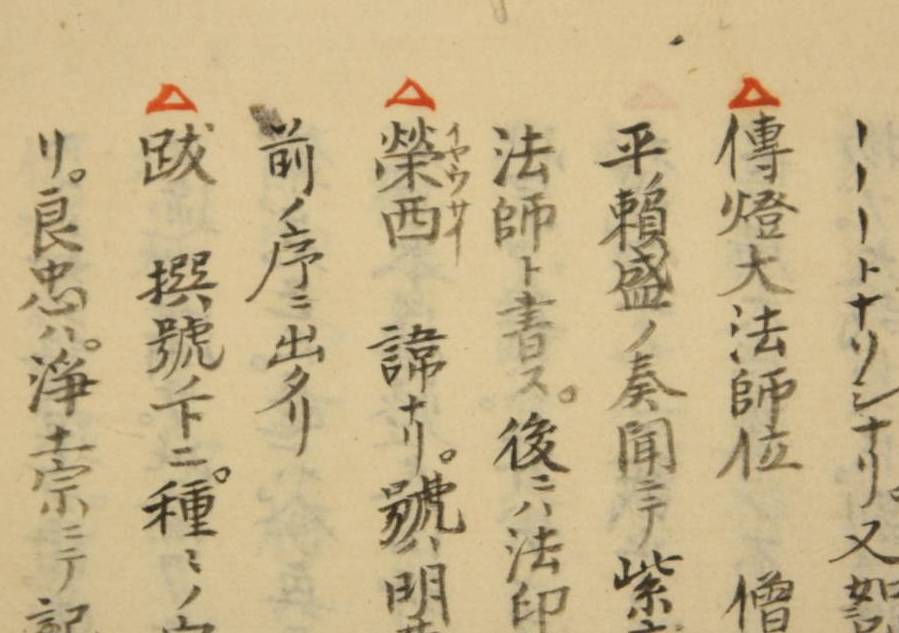

興禅護国論和解 高峰東峻著 江戸時代・18世紀 京都・両足院蔵

「興禅護国論」の注釈書。中央の「栄西」に「イヤウサイ」と読みがながふられています。

本展覧会では、栄西の著作・自筆書状や栄西の人となりを示す作品を展示しながら、「禅」だけではない『ようさい』像をご紹介します。

また、建仁寺に伝えられてきた名宝の数々も大きな見どころ!

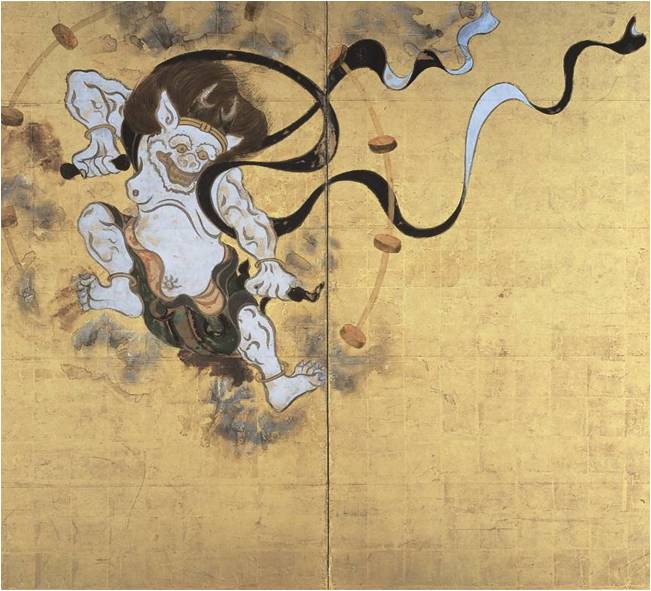

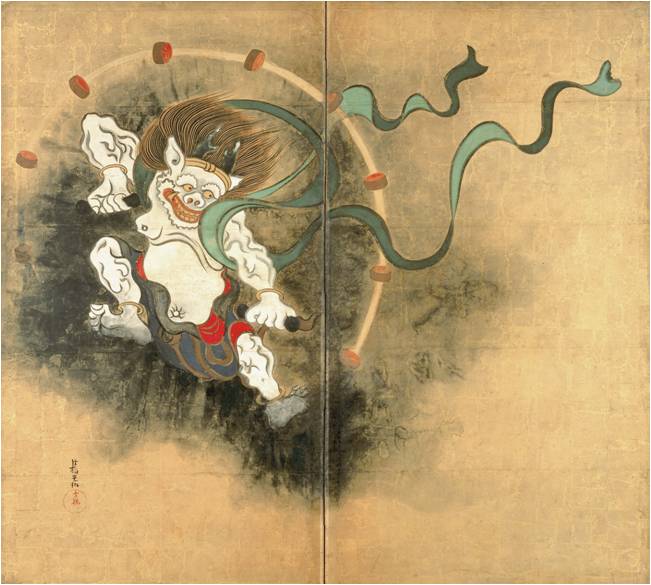

誰もが知っている、あの国宝「風神雷神図屏風」が5年ぶり(東京では6年ぶり!)にお目見えします。

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆 江戸時代・17世紀 京都・建仁寺蔵

日本人なら誰もが知っているこの顔、この姿、この構図。

しかも、今回は東京国立博物館の本館2階「日本美術の流れ」7室で、重要文化財の尾形光琳筆「風神雷神図屏風」が本展の会期に合わせて公開されることになりました。

重文 風神雷神図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

[展示期間:2014年4月8日(火)~5月18日(日)]

宗達の「風神雷神図屏風」を光琳が「模写」したもの。宗達との造形感覚の違いに注目!

琳派の美を象徴するともいえる2つの作品が同時期に公開されるのは、東京国立博物館での「大琳派展」(2008年)以来、実に6年ぶりです。

別会場とはなりますが、比べてご観覧いただける貴重な機会となります。

加えて、今回の展示作品には海北友松(かいほうゆうしょう)や伊藤若冲、長澤芦雪などの傑作もズラリ。

重文 雲龍図(部分) 海北友松筆 安土桃山時代・慶長4年(1599) 京都・建仁寺蔵

建仁寺本坊方丈を飾る障壁画(現在は軸装)。眼光ド迫力です。

トーハク所蔵の海北友松の作品も、同じく本館2階「日本美術の流れ」7室で公開されるとのこと。建仁寺は友松作品の宝庫であり、さながら本展覧会は建仁寺とトーハクを挙げておおくりする「海北友松展」。

狩野永徳、長谷川等伯とならぶ桃山画壇の巨匠の実力は、われわれを驚嘆させてくれることでしょう。

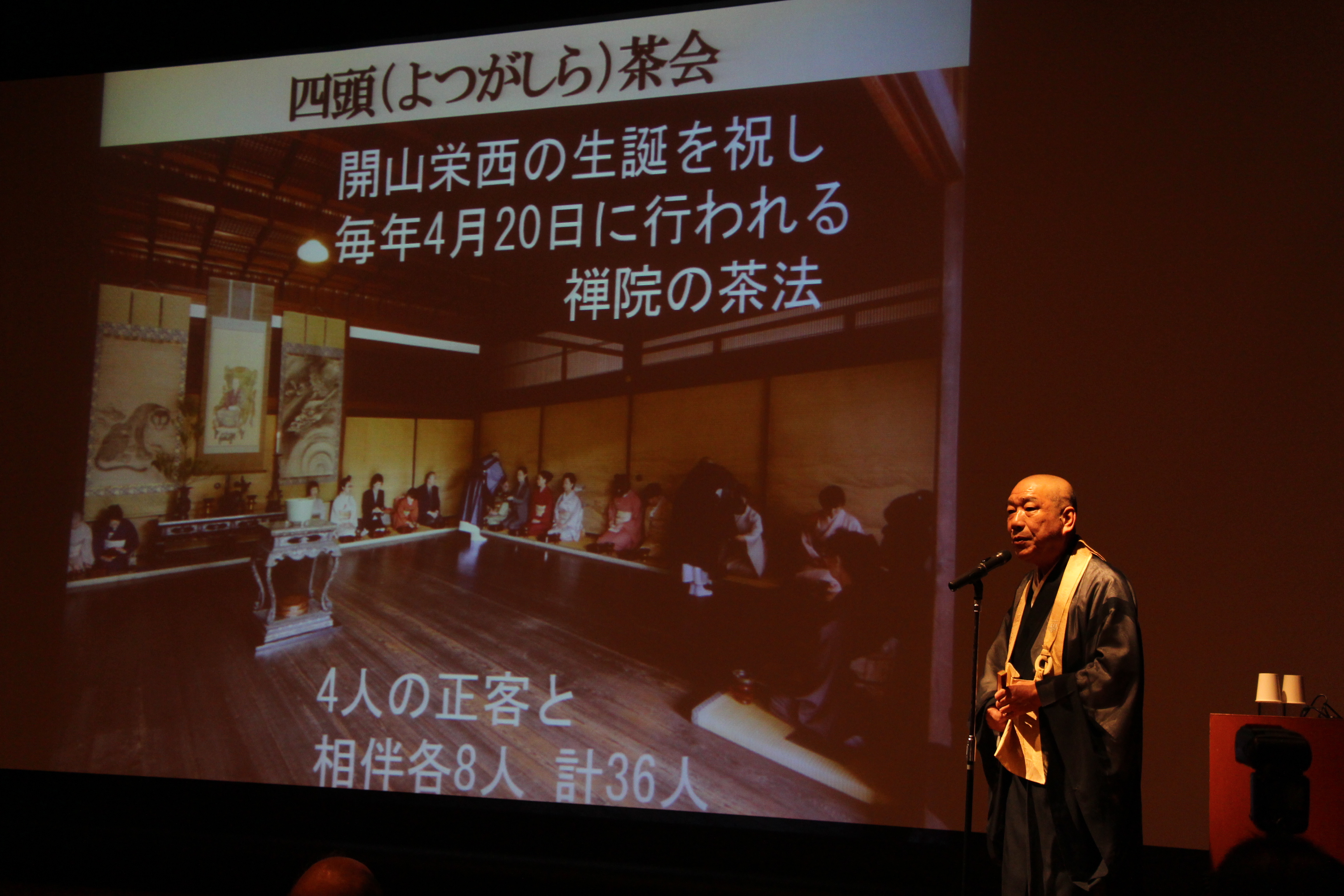

最後に、建仁寺の浅野全雄庶務部長より、本展覧会でも再現展示される建仁寺の四頭茶会(よつがしらちゃかい)についてご紹介しました。

建仁寺・浅野全雄庶務部長

四頭茶会の様子。栄西の生誕を祝し、毎年4月20日に行われています。

栄西は日本に茶の習慣を伝えたとされる「茶祖」として知られており、本展覧会では古い禅院の茶法を伝えるこの四頭茶会の空間を会場内に再現します。

今回の再現展示に使われる掛軸をはじめとするしつらえは、すべて実際に使われているものなのだそうです。

建仁寺でもなかなか体験できないこの茶会の空間を、是非トーハクでお楽しみください。

さらに!

トーハク初の試みとして、開幕1週間の3月25日(火)~30日(日)の6日間限定で、格安で観覧可能な「春爛漫!開幕1週間限定チケット」の販売も発表されました。

(※チケットの詳細は展覧会公式ホームページをご覧ください。)

期間限定、枚数限定の格安チケット。売り切れ必至です。皆様この機会をお見逃しなく。

このほかにも、魅力あふれる作品やイベント情報など、今後も1089ブログでご紹介していきます。

必見の名宝とともに、近年研究の進んでいる栄西の著述などを通して、栄西の伝えようとしたもの、そして建仁寺が日本文化の発展に果たした役割を検証する本展覧会、どうぞ来年3月の開幕をお楽しみに。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2013年10月30日 (水)