1089ブログ

置き手紙には

「博物館資料を持ち去らないで下さい。高田の自然・歴史・文化を復元する大事な宝です。市教委」

と書かれていました。

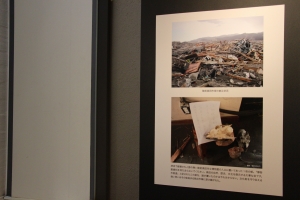

特別展「3.11大津波と文化財の再生」の展示パネルでご覧いただける置き手紙の写真は、2011年3月28日に撮影されました。

撮影者は遠野市文化センターの前川さおりさん。

手紙は、津波に呑み込まれて、近づくことさえ困難な陸前高田市立博物館のエントランス付近にあったそうです。

侵入しようと思えばどこからでも入れる状態の博物館でした。同じような状況が阪神淡路大震災の時にも、兵庫県立近代美術館でありました。

それを心配してやってきた誰かが、あまりの被害の大きさに何もできないかわりとして、置き手紙を残していったのだろうと思います。

実際に誰が書き残したかは、今もってわかりません。

もしかしたら、置いて行ったのは博物館の神様かもしれません。

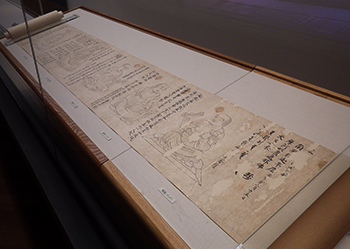

下が陸前高田市立博物館に残されていた手紙の写真です

その手紙からすべてが始まりました。

そしてその思いはその後のレスキューに受け継がれました。

あの日から丸4年が経った現在、陸前高田市では46万点の資料がレスキューされ、閉校となった山間の小学校をはじめとして、全国各地で急激な劣化を止めるための安定化処理が進められています。

これまでに安定化が完了したのは16万点ほどです。

折れたり剥がれたりした部分を修理する本格修理は安定化処理を終えてからになりますが、これまでに本格修理を終えて再生した文化財はやっと1000点程度です。

被災地に路や建物が整ったとしても、文化財が残らないままの復興であるなら、それは真の復興ではありません。

この土地の自然、文化、歴史、 記憶の集積であり、かつてここに人々が生きた証である文化財は、陸前高田のアイデンティティーです。

それを再生し残すためには長い道のりと試行錯誤が今後も続きます。全ての再生が完了するまで10年以上の年月が必要と考えられます。

1月14日(水)に開幕した特別展「3.11大津波と文化財の再生」は、3月14日(土)のオルガン演奏会の後、翌15日(日)に最終日を迎えます。

これまでにご来場いただいた多くの方々、あるいはオルガン演奏を聴いていただいた皆様には、被災文化財再生の記憶が深く刻み込まれたのではないかと思います。

私たちの取り組みが次なる段階を迎え、再び皆様にご紹介できる日が必ず訪れることを期し、閉幕にあたってのご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

3月14日(土)のオルガン演奏会の奏者は、日本リードオルガン協会の伊藤園子さんです。

演奏曲目はNHK東日本大震災復興支援ソング 「花は咲く」や「月の砂漠」などを予定しています。

被災した後、修復されたリードオルガンの音色をまだ実際に耳にされていない方は、どうぞお聞き逃しのないように。

また、展覧会会場にもお越しいただき、展示を通じて、改めて東北の復興について考える機会となれば幸いです。

被災した文化財のひとつひとつに物語があります

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 神庭信幸(保存修復課長) at 2015年03月13日 (金)

「インドの仏」ポスター裏話 ~インドといえばカレーライス?~

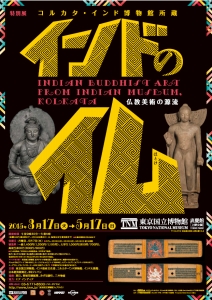

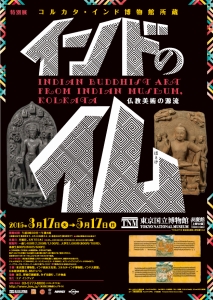

特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」の準備は着々と進んでいます。

すばらしい作品が揃うこの展覧会では、展示でもいろいろと趣向を凝らしているのでぜひお楽しみに。

ところで。

タイトル文字が作品にモロかぶるほどロゴが衝撃的な今回のポスターが、巷で関心を集めているらしい、との情報が担当である私の耳にも入ってきました。

どれどれ・・・っと。みんな何を呟いているのかなあ。

「インドのイム」? 「インドのイム」?? 「インドのイム」???

確かにそう読める。というか、一度そう読んだらもう「イム」にしか見えなくなってしまった。本当の狙い? は別なところにあったのに。

実は、デザイナーからポスターの提案があった時、黄色のロゴと白いロゴの2ヴァージョンがありました。

私はどうしてもどちらか片方を捨てきれず、両方作れませんか?とお願いしたのです。

関係者の努力の結果、最も大きなB1サイズ(ポスターのサイズは全部で3種類あります)のみですが2色での展開となりました。

実は、私はこの2つに密かに名前をつけていたのです。

曰く「カレー」ヴァージョンと「ライス」ヴァージョン。両方並べて・・・言うまでもありません。

ポスターの連貼り(何枚も並べて貼ること)を見た方が、これに気づいて話題を呼ぶこと間違いなし、と一人悦に入っていたのに、そんなリアクションはどこにもありません。

(左)カレーヴァージョン (右)ライスヴァージョン

でも、インパクトの強いポスターを通じて、展覧会への期待値がものすごく高まっているという手応えを日々感じています。

これが「インドの仏」展チームの、開幕までの追い込みへ大きな活力になっています。

再びところで。

カレーライスに付き物といえば、またまた言うまでもなく「福神漬」です。

あー、赤い色ヴァージョンのポスターがあれば・・・! と、いささか残念に思っていた私は、会期中に販売するカレーのパックの燃えるような赤色を見て、これで完璧! と大満足したのでした。

「インドの仏」カレー 630円(税込)

特別展のグッズショップで販売します

試食してみたカレーの味は、もちろん「ボホット・マゼダーレ(とってもおいしい)」。

ちなみに、このカレーはまだ皆さまには食べていただけませんが、展覧会のセット前売券では異色の組み合わせとなる「「インドの仏」カレー引換券付前売券」という形で先行販売しています。

実際にはご来場の際に引き換えますので、前売券を買われた方もしばしお待ちください。

私も20年以上博物館で展覧会に携わってきましたが、カレーとセットになった前売券はみたことがありません。

今後もなかなかできないのではないかなあ。

と、平素のマジメなブログとは、一線を画した本ブログですが、展覧会への取り組みはいたって真面目です。

今までにない画期的な展覧会を目指してスタッフ一同、あとひと息、頑張ります。

どうぞご期待ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小泉惠英(企画課長) at 2015年03月09日 (月)

「南京の書画」を楽しむ(1)―人々をつなぐ美しき古都・南京へようこそ―

皆様は「南京」と聞いてどのようなイメージをお持ちになるでしょうか。昔、私が南京に留学しようと思ったのは、修士論文で南京で栄えた六朝の芸術論をとりあげたものの、中国には全く行ったことがなく、文字だけではわからない本当の中国を見てみたい、是が非でも行ってみたいという渇望があったからです。

…しかし、今だからこそ告白しますが、まだ当時は明確な目標もなく、将来も迷っていました。しかし南京での二年間の留学生活は、私に中国の書画文化の素晴らしさと奥深さを教えてくれ、「この道しかない」と思うようになりました。明代の城壁に囲まれた美しい南京の街と、そこで育まれた書画文化が、私に人生をくれました。今回、その素晴らしい南京の書画をご紹介できる今回の特集「南京の書画―仏教の聖地、文人の楽園― 」(2015年2月24日(火)~4月12日(日)、東洋館8室)を開催することができ、心よりの幸せと感謝を感じております。

会場は東洋館8室。第一章:佛教の聖地―宋元時代の南京―、第二章:明朝の副都―明代初期の南京―、第三章:遺民の都―明末清初の南京―、第四章:江南文人の繁栄―清代の南京―、第五章:モダンと伝統―近代の南京―、の五章構成です。

南京の書画700年の歴史を48件の名品からご紹介するこの展観は、美しい「長江」のイメージから始まります。上海から長江を上って行くと、「十朝の都」南京につきます。南京は豊かな江南の大地の中心に位置し、六朝から南唐、明、太平天国、中華民国と、十朝の首都となりました。その歴史は長く、文化は限りなく豊かです。中国書画の歴史は南京なしには語れません。

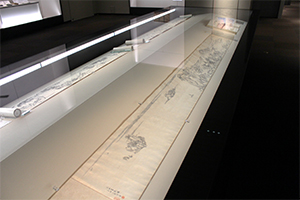

朱翰之「三山書院図巻」個人蔵

長江に臨んだ三山書院からは多くの俊英が育ちました。悠久の長江の流れは、江南の歴史文化の揺籃地です。

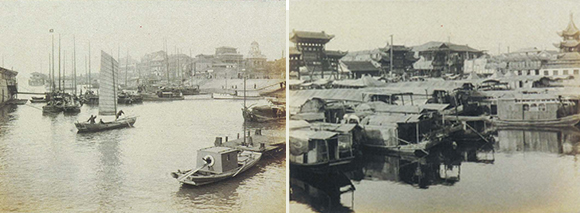

20世紀初頭の長江埠頭(左)と、秦淮河の繁華街(右)。東京国立博物館所蔵の豊富な古写真のなかから、南京の風景も同時に紹介しています(パネル展示)。

今回の展示は五章で構成されますが、日本との交流も見所の一つです。展示は元代の留学僧からはじまり、明清の文人文化の成熟を経て、近代の美術留学生までを紹介します。

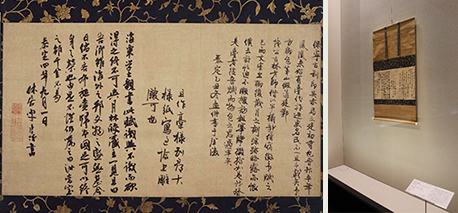

重要文化財 保寧寺賦跋 馮子振筆、古林清茂跋 中国 元時代・泰定4年(1327)

作品の前にたたずめば、師弟の会話が聞こえてきそうです。

南京に住んでいた高僧・古林清茂が、日本から来た留学僧・月林道皎に与えたこの作品には、当時の子弟の会話が記されています。月林道皎は「日本は遠い海の外にあるが文物は豊かです。もし今日この馮子振の墨蹟をいただけたならば、なんと光栄なことでしょう」と言いました。そこで大切な馮子振の作品に古林清茂自身が跋を書き足し、修行を終えた月林道皎に与えたのがこの作品です。この作品が海を渡ったことが、師の答えそのものだったように思います。

この日本僧は師から「月林」という美しい道号を与えられて帰国しますが、その心の中には南京の清らかな月が輝き続けていたに違いありません。

また今回、南京の建築を彩っていた瓦類も出陳されています。ご注目いただきたいのはこの作品。

南京聖廟巴瓦破片 中国 明時代・14~17世紀

よく見ると裏に朱書きの文字が。。。

慶應二年(1865)の冬、清朝に渡った高橋藍川(由一)が収拾した南京聖廟の瓦です。翌年の夏、高橋から中国の話を聞いた竹内鼎が裏に事の顛末を記しています。時に慶應三年の秋。今まで文献でしか知り得なかった「中国」の一部分に触れ得た、という幕末人の興奮が伝わってくるようです。

左:驢図 徐悲鴻筆 中国 中華民国25年(1936) 林宗毅氏寄贈

右:後赤壁図 傅抱石筆 中国 中華人民共和国・1964年 個人蔵

フランスと日本への留学から帰った二人は、ともに南京で活躍しましたが、一人は南京に終生住みつづけ、一人は北京へと活動の中心を移しました。

展示の最後を飾るのは徐悲鴻、張大千や傅抱石と行った、日本への美術留学生です。彼らは南京にあった中央大学で教鞭をとっていました。特に傅抱石は帝国美術学校(現在の武蔵野美術大学)で金原省吾に学び、帰国後は南京画壇の中心として活躍しました。古林清茂と月林道皎、傅抱石と金原省吾。700年の時を超え南京は、人々の交流の舞台でもあったのです。

南京の書画だけがこれだけの規模で集まるのは、おそらく国内初の試みとなるでしょう。

「南京」と「日本」。文字だけでは分かりませんが実は深い縁、それも700年以上も前から、書画の深い縁で繋がって来ました。私たちの眼の前にのこされた作品は、文字記録だけでは知ることのできない、豊かな交流の歴史を教えてくれます。なぜ先人たちはかくも飽くことなく書画を学び、伝えてきたのか。それは、国境を越えて人々を結びつける力、それが中国の書画にあることを、知っていたからのように思います。

…まずは展示の最初と最後だけをお話ししましたが、まだまだ南京の書画には深い魅力があります。その具体的なお話しは、また次回に。南京を舞台にした中国書画の奥深い魅力を、ぜひご堪能ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室研究員) at 2015年03月06日 (金)

保存修復室の沖松と申します。

今回は、3月15日(日)まで公開中の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(本館特別1室)についてご紹介させていただきます。

当館の保存修復事業の成果の一端として、修理を終えた作品を、修理のポイントやその工程中に得られた情報などとともに紹介するこの展示も今回で15回目!

そんな節目の年でもある今回は、国宝室での「檜図屏風」の修理後初お披露目の展示と同時開催として、檜図屏風の修理に関連する資料も展示しています。

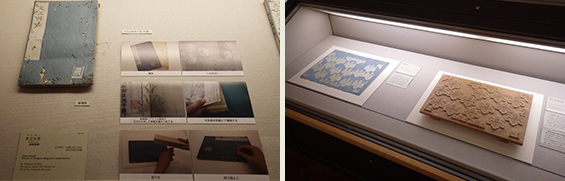

左:展示室内全景、右:屏風下地見本

本紙の下には、特性の違う和紙を、張り方を変えて何層も重ねた下地があります。本紙を支え、安定した状態を保つ上でとても重要です。

それでは、展示をのぞいてみましょう。

特別1室の南北の壁側のケースでは、作品の解体を伴う本格修理の例として、南側には刀剣・陶磁・考古などの立体物、北側に絵画・書跡・漆工、中央の覗きケースには、メインテナンスとして恒常的に行っている和綴じ本の綴じの修理や洋書の保存箱の製作などの対症修理の例を展示しています。また、檜図屏風修理の関連では、裏紙制作にあたって、八条宮家縁の意匠として桂離宮の襖に用いられた五七桐大紋の版木を用いました。今回の展示でも宮内庁京都事務所のご協力により特別に拝借して展示しています。

左:和綴じ本の修理、右:版木(五七桐大紋)宮内庁京都事務所所蔵とそれから摺った唐紙

ここでは、絵画・書跡作品から1点、技術的に興味深い例として、「先徳図像」(重要文化財)に注目してみましょう。

重要文化財 先徳図像 玄証筆 平安時代・12世紀

この作品は玄証(1146-1222)という、高野山を拠点に密教の図像研究・蒐集に活躍した学僧の自筆のものとして重要な作例です。紙は打ち紙加工がされた楮紙が用いられています。

本紙に虫損跡が多く、紙に厚みがあるため、修理前は、以前の修理で欠損部を塞いだ箇所に段差が生じていました。その段差が折れの進行する原因ともなり、陰影が生じて鑑賞上も支障を生じていました。これだけ多くの欠損部に補修紙を貼ると、一枚の厚さは少なくても、本紙を巻いたときには重なり合い、必要のない厚みが出て本紙に負担をかけてしまいます。

そのため、修理にあたっては虫損部の補修を如何に段差なく、本紙に負担をかけないように行うかが大きなポイントでした。

そこで採用されたのが「DIIPS」 (Digital Image Infill Paper System)です。

この技術は、本紙のデジタル撮影画像から欠損部の形状をアクリルシートに再現したもので補紙を漉き、それを欠損部に嵌めこむ方法です。

本紙の厚みに応じてシートの厚みを変えられ、レーザー加工で欠損部の形に穴を開け、そこに紙料を流し込んで補紙を漉くので、どんなに複雑で小さな形でも欠損部にピッタリ嵌まる形に漉くことができます。

そして周囲の余分な繊維をのりしろにできるため、本紙に接着する際に糊が薄くてすみ、凹凸も極力なくすことができます。

また、この技術の元になっている漉き嵌めのように、本紙そのものを紙料を混ぜた水に通す必要がないので、本紙の風合いや彩色など水に通すと損なわれる要素がある作品に効果的な技術です。

左:補紙作製中 右:補紙作製シート

修理の現場では、様々な状態の作品に、より安全で効果的に対応できるよう、こうした技術・材料の研究開発が常に進められています。

普段の展示された作品だけからは見えない裏方の仕事ですが、文化財を未来に伝えていくためにとても大事な部分です。年1回のこの機会に、是非ご覧いただけたら幸いです。

なお、今回、特別1室に展示の作品のうち、先徳図像は増井梅宗國久代様からの、四季山水図は長谷部康子様からの寄附金により実施することができました。国宝室に展示の檜図屏風はバンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成金支援に修理が実施されました。

また、本館17室 保存と修理のコーナーなどに常設の募金箱へも多くの方々からのご寄附を頂いており、日常的メインテナンスとしての様々な処置や保存箱の製作などに活用させて頂いております。皆様の博物館の文化財の保存、修理事業へのご理解とご協力を心より篤く感謝申し上げます。

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(保存修復室主任研究員) at 2015年03月04日 (水)

特別展「みちのくの仏像」(1月14日(水)~4月5日(日)、本館特別5室)は、

3月4日(水)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、鈴木康子さん。

なんと宮城県仙台市よりお越しいただいたそうです。

東北の仏像を展示する本展の、記念すべき10万人目のお客様が東北のお客様。

これも仏縁なのかもしれません。

鈴木さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とトートバッグ、クリアファイルなどを贈呈しました。

特別展「みちのくの仏像」10万人セレモニー

鈴木康子さん(左)と館長の銭谷眞美(右)

3月4日(木) 東京国立博物館 展覧会会場前にて

仏像に興味があるという鈴木さんは、2年前からカルチャースクールで勉強もされていらっしゃるそう。

そんな鈴木さんでも、本展の仏像は初めてご覧になるお像ばかりなのだそうです。

「地元だとかえって行く機会がなく、また行きづらい場所のお寺が多いので、こうやってひとつの場所で見られるのはとてもありがたいです」と、お話くださいました。

そうなんです、地元の方でもなかなかご覧になる機会のない仏像が一堂に会していることも、本展の魅力のひとつなんです!

しかも、「これぞみちのく」といったお像から都風のお像まで、さまざまな仏像をご覧いただけます。

特別展「みちのくの仏像」は4月5日(日)まで。

どうぞお見逃しのないように、皆様のご来館をお待ちしています。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年03月04日 (水)