1089ブログ

特別展「春日大社 千年の至宝」もいよいよ後期展示がはじまりました。

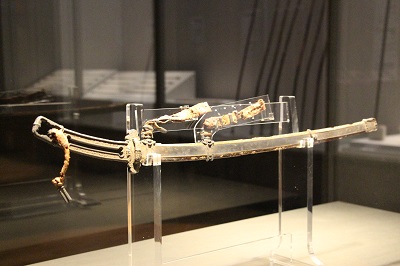

2月21日(火)からは、3週間限定となる国宝「若宮御料古神宝類 毛抜形太刀」の公開も始まりました。

国宝 若宮御料古神宝類 毛抜形太刀 平安時代・12世紀 春日大社蔵

平安時代に藤原頼長が奉納したと考えられる太刀で、鞘の銀板に漆で岩千鳥を表わした、大変スタイリッシュなデザインが目をひきます。

さて、この展覧会では、神様に捧げる調度(お道具)として平安時代に作られた国宝の古神宝、きらびやかな刀剣・甲冑などが話題となっていますが、見どころはこれだけではありません。

たくさんの見どころの中でも、今回特に一押しなのが「上野で春日詣」というコンセプト。

上野にいながら春日大社のお参りを疑似体験していただくべく、様々な工夫を凝らしています。

そもそも「春日詣」とは春日へお参りすること。

春日大社は藤原氏の氏神として発展を遂げてきましたので、平安時代以降、多くの貴族の参詣がありました。例えば、かの有名な藤原道長も何度も春日詣をしています。藤原氏のトップとして、氏神に祈りを捧げるのは当然の責務であったわけです。

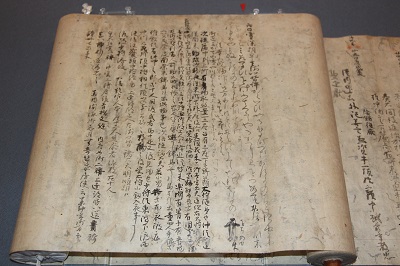

国宝 御堂関白記 寛弘元年上(部分) 藤原道長筆 平安時代・寛弘元年(1004) 京都・陽明文庫蔵

国宝であり、かつ「世界記憶遺産(世界の記憶)」である道長自筆の日記、御堂関白記。雪の中、春日詣をする10代前半の息子・頼通を心配する和歌が記されています。道長の仮名文字はほとんど残されておらず、極めて貴重です。

また、天皇や上皇など、多くの皇族も春日詣を行ないました。

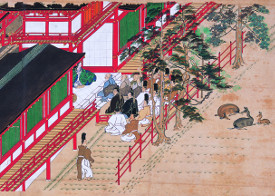

春日権現験記絵(春日一巻本)(部分) 伝冷泉為恭筆 江戸時代・19世紀 春日大社蔵

平安時代後期、白河上皇が春日にお参りした時の様子。牛車の中から上皇の衣の一部がのぞいています。実はこの前年、白河上皇は春日の神から「なぜ春日に参詣しないのか」と厳しく怒られた結果、この度のお参りとなったのでした。

ただ、京都から奈良までは距離もありますので、毎日お参りするわけにもいきません。そこで、春日の神様の祀られる社殿や春日野の景観を描いた画像が生み出されました。こうした画像を前に、都の貴族たちは春日の神に祈りを捧げたのでした。

春日宮曼荼羅 鎌倉時代・13~14世紀 奈良国立博物館蔵

本作のように景観のみで表わしたもののほか、春日宮曼荼羅には多くのバリエーションがあります。

鎌倉時代後期、花園上皇の日記である「花園院宸記」(No.105。展示中)には、ここ数年、春日を描いた画像を誰もが持っていると記されています。

会場では多くの春日宮曼荼羅を展示していますが、おそらくは春日こそ、日本絵画史上最も描かれた土地ということができるでしょう。

ずらっと並ぶ「春日宮曼荼羅」(第2室展示風景)

このように、昔の人たちは「春日宮曼荼羅」によって春日への「疑似参詣」をしていたわけですが、今回の展覧会ではなんと、春日大社の神職の方々監修のもと、御本殿を実物大で再現し、みなさんに「春日詣」を体感していただいています。

春日大社の御本殿は四殿から成り立ちますが、今回は第二殿の御殿を再現しています。

春日大社御本殿第二殿を実物大で再現

国宝の御本殿は神職の方のほか、限られた人しか見ることができませんので、大変貴重です。さらに、実際の御本殿の手前には「御廊」という回廊があり、これだけの距離から見ることはできません。春日大社の方々もこうした視野から見るのは初めてとのことで、圧倒的スケールに大変驚いておられました。

また、御殿の左右に描かれる神馬と獅子牡丹の図は「御間塀」(No.243)と言って、「絵馬の源流」と呼ばれています。これらは昨年まで実際に御本殿を飾っていたもので、扉の前にかかる御簾や金具、祭祀のための漆の器具も同様に、かつて神様のそば近くで使われていたものです。

このほか、春日大社は多くの燈籠で有名です。石燈籠が約2000基、釣燈籠が約1000基あるそうです。春日大社では年に二回、すべての燈籠に火をともす「万燈籠」という神事を行なっており、この様子も会場で再現しています。この釣燈籠は写真撮影可能ですので、展覧会の思い出にぜひ一枚。

釣灯籠展示風景。こちらは撮影OKです。

ちなみに春日大社でも、「万燈籠」の時期以外は御本殿近くの藤浪之屋で「万燈籠」の再現がされています。今回の展示は、藤浪之屋の幻想的な様子にインスパイアされてできたものです。

藤浪之屋での「万燈籠」再現風景(※今回の展示風景ではございません)

このように、この展覧会は貴重な文化財のみならず、あらゆるところに見どころ満載。

「上野で春日詣」ができるのもあと数週間。ぜひともお見逃しなく!

そして「上野で春日詣」をした後は、機会を見つけて「奈良で春日詣」もどうぞお忘れなく。この展覧会がきかっけで、上野で結んだ春日さんとのご縁を、春日の神様もきっとお忘れではないはずです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕 at 2017年02月22日 (水)

こんにちは、ユリノキちゃんです![]()

春一番が吹いていよいよ桜の季節が待ち遠しいですね。

そんななか、特別展「春日大社 千年の至宝」(3月12日まで)は、一足先に盛り上がっていますよ ![]()

先週2月13日(月)の休館日に大幅に展示品の入れ替えを行って、新しく展示された作品がたくさんある、ということで、展示替えの現場に行ってきました。

この日は全部で80件以上並べ替えたり巻物の場面を替えたりするということで、会場全体がとても忙しそう。

工芸品の展示替え。遠くからお邪魔してまーす。

休館日の1日で替えなければならないから大変ですね。

絵巻は場面が変わるところもあるので、どこを出すかわかるようにしています。

本展チーフの土屋さんも忙しそう…

この中には何が入るのかしら…

あら、列品管理課長の救仁郷(くにごう)さん、それはコロコロですか?展示の後にも使うんですね?

「そうだよ、作品を展示する前にきれいにするんだけど、ケースを開けるとホコリが入ることもあるし、展示の作業中に髪の毛などが落ちているといけないので、チェックするためにも最後にコロコロをかけるんだよ」

お疲れ様です![]()

休館日はショップもお休み。展覧会キャラクターの展覧会キャラクターのニャデン&チュンもお休みかしら

さてこちらは甲冑のコーナー。竹とトラの甲冑も出ました。

刀剣の研究員たちが展示の位置を調整します。

これでいいかな?

無事に位置が決まったので、ケースを閉めます。

国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾) 鎌倉~南北朝時代・13~14世紀 春日大社蔵

竹とトラが表されています。トラはひげも生えてるけど、ちょっと猫ちゃんみたい。

国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾)(部分)

先週から新しく出た中にはかわいい動物も。

国宝 若宮御料古神宝類 金鶴および銀樹枝

平安時代・12世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(陽明文庫本)巻一(部分)

[詞書]近衛家熈筆 [絵]渡辺始興筆 江戸時代・享保20年(1735) 京都・陽明文庫蔵

衣装にネズミがいっぱい!

林歌装束 安土桃山時代・16~17世紀 春日大社蔵

明日からは、国宝 若宮御料古神宝類 毛抜形太刀が公開されます。

また、明日21日(火)~25日(土)の5日間、毎日先着3,000名様に春日大社記念グッズをプレゼント!(※記念グッズは選べません。各日とも予定配布数無くなり次第終了となります)。

記念グッズの例。どれがもらえるかはお楽しみ

まだまだお楽しみがいっぱいの「春日大社」展、皆さん上野へ春日詣にお越しくださいね

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年02月20日 (月)

シカ・シカ・シカ。

ただいま、当館で好評開催中の特別展「春日大社 千年の至宝」の会場には、シカが登場する作品がいろいろと並んでいます。

まさに、シカのオンパレード!

鹿図屏風 (左隻部分)

江戸時代・17世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(春日本)巻一 (部分)

江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

鹿の作品には鹿マークが付いています。

特別展会場でぜひチェックしてみてください

なぜこんなにシカがいるのでしょうか。

春日大社にとって、シカはとても重要な動物。それは神様の乗り物であり、神様の使いや化身でもあるからだと言います。

ところで、シカと言えば、銅鐸(どうたく)にもさまざまなシカが描かれているものがあることをご存知でしょうか。

銅鐸にはシカのほか、鳥・トンボ・魚・カマキリ・トカゲ・カエル・イノシシ・クモ・イヌ・ヘビ・カニ・不明動物・人物・建物・船なども描かれていますが、シカは銅鐸絵画のおよそ5割を占め、ダントツの存在感を示しています。

ちなみに、これまでに発見された銅鐸は約600個体。このうち、絵画をもつものは約100個体です。

当館にはシカの絵画をもつ銅鐸が10個もあります。

トーハクは国内有数の銅鐸コレクションを誇ります。まさに銅鐸の聖地

現在、このうちの3個の銅鐸が平成館考古展示室と本館1室に展示されています。

まず考古展示室の独立ケースに並ぶのが国宝の伝香川県出土銅鐸です。

身が6つに区画され、それぞれの区画内には人物・鳥・イノシシ・昆虫・爬虫類、そして狩人に狙われたシカが描かれています。

国宝 銅鐸

伝香川県出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

~9月3日(日)/平成館考古展示室

次に、その隣の壁付ケースには大阪府恩智銅鐸があります。

この銅鐸の吊り手の部分にはカエルが見えます。裾に注目してみると、そこには魚の群れ、そしてその反対側にはシカの群れが巧みに描かれています。

外縁付鈕2式銅鐸

大阪府八尾市恩智中町3丁目出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀安井増太郎・堀井恵覚氏寄贈

通年/平成館考古展示室

※カエル、魚の群れの描かれた面は、展示室ではご覧いただけません。

一方、本館に並ぶのは、静岡県悪ケ谷銅鐸です。

6つに区画された身の下段の区画内にシカと鳥が描かれています。

袈裟襷文銅鐸(三遠式)

静岡県浜松市北区細江町中川(悪ヶ谷)出土 弥生時代(後期)・1~3世紀

7月17日(月・祝)まで/本館1室

この他、今は展示されていませんが、当館には吊り手の部分に、少なくとも17頭ものシカが描かれた兵庫県気比3号銅鐸、絵物語風に人物や他の生き物とともに10頭ものシカが描かれ鳥取県泊銅鐸、そして裾の部分にシカとイノシシが列をなして向かい合う場面を描いた三重県磯山銅鐸なども所蔵されています。

重要文化財 銅鐸(気比3号銅鐸)

兵庫県豊岡市気比字溝谷出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。

銅鐸(泊銅鐸)

鳥取県湯梨浜町小浜字池ノ谷出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。

外縁付鈕2式銅鐸(磯山銅鐸)

三重県鈴鹿市磯山町出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。下は、シカとイノシシがわかりやすいように拓本を加工したもの。

実は、シカはこうした銅鐸だけでなく、銅剣・銅戈(どうか)、そして多くの弥生土器にも描かれています。

では、なぜ弥生時代にはこんなにシカが描かれたのでしょうか。

それを知るには、弥生時代におけるシカの意味を考える必要があります。

各遺跡から発見される動物遺存体をみると、縄文時代も弥生時代もほとんど同じような動物を食べていたことがわかります。

特に、イノシシとシカは両時代を通して、人々の重要な食糧源となっていたようです。

獲物の豊かさを祈った人々は、両者のより多い獲得を夢見たに違いありません。

それ故、イノシシとシカは、両時代の象徴的な動物として時には土で形作られ、また時には絵画として表現されてきたと考えられます。

ところが、縄文人が形作ったものは、その多くがイノシシであるのに対し、弥生人が描いたものは、圧倒的にシカが多いという、きわめて興味深い現象が見られます。

さて、この現象をどう捉えたらよいでしょう。

どうやらシカは稲作と深い関係にあるようです。

奈良時代に編纂された『豊後国風土記』速水郡の条には、田主が田を荒らすシカを戒め、それを許すことによって田の豊穣が約束されるという話が出てきます。

また、『播磨国風土記』讃容郡の条には、生きたシカを捕らえ、その腹を割き、大地に広がるその血に稲を蒔くと、一夜にして苗が生えてきたという話も見られます。

こうした記事は、シカが日本では古くから稲作と非常に関係が深い動物であったことを伝えています。

これを弥生時代にまで遡らせて考えることが許されるのであれば、弥生社会におけるシカの意味も、田の豊穣をもたらす神、ひいては氏族の繁栄をもたらす神の象徴であったと考えることができます。

おそらくシカは、弥生時代の重要な物語を構成する存在として、当時の人々に選択されたものと考えられます。

ここに縄文時代のイノシシから弥生時代のシカへの変貌の鍵を見出すことができます。

つまり、米という新たな食糧を獲得するにあたって、人々は稲作に対する新たな農耕儀礼をも自分たちの世界に導いたのです。

そして人々は、縄文の食料採集経済から脱却し、新たな食糧生産経済へと向かうのです。

裏を返せば、イノシシは食糧採集経済を、シカは食糧生産経済を反映したものとして捉えることが可能だと思います。

こうした観点に立てば、動物意匠におけるイノシシからシカへの変化は、まさに食糧採集経済から食糧生産経済への変化として捉えることができるのではないでしょうか。

銅鐸に描かれたシカは、私たちにこうしたことをも考えさせる存在なのです。

では展示室にて、その姿をとくとご覧あれ!

鹿の銅鐸、見に行くシカないほ!

※Instagramで、トーハクの銅鐸をアップしています。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画部長) at 2017年02月17日 (金)

東京国立博物館東洋館8室と台東区立書道博物館で開催中の連携企画「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」も、いよいよ終盤戦! (東京国立博物館:~2月26日(日)、台東区立書道博物館:~3月5日(日))。

1089ブログでは、本展の見どころを3回にわたってお伝えしています。第1回「明末清初の絵画の楽しみ方」、第2回「明末清初の“連綿草”の魅力」に続き、最終回では真打ち登場!!今回の主役である董其昌の人となりを4期に分け、“ものがたり調”でお届けいたします。

【第1期】受験勉強時代(幼少期~34歳)

これは、今から400年ほど前の中国・明時代のお話です。

董其昌は、嘉靖34年(1555)1月19日(新暦2月10日)、松江(しょうこう)府の上海県に生まれました。字を玄宰(げんさい)、室号を画禅室(がぜんしつ)といいます。

父は、郷里で家庭教師をしていました。息子には将来優秀な官僚になってもらいたかったのでしょう。中国の歴史書『資治通鑑(しじつがん)』の一節を毎晩、枕元で読み聞かせていました。その甲斐あって、13歳の時に童試を受けて優秀な成績をおさめ、才名は大いに高まりました。

17歳の時、1つ年下の甥である董原正(とうげんせい)と郷試を受けます。試験官は董其昌の答案を1位にしたものの、字が下手であったために、董原正がトップ、董其昌は2位に落とされました。董其昌はこの屈辱に発奮し、本格的に書を学ぶことを決意します。

18歳の時、松江の名士である莫如忠(ばくじょちゅう)の家塾に入り、息子の莫是龍(ばくしりゅう)とともに勉強します。莫是龍は書画に造詣が深く、早くから画の南北論を唱えており、その著『画説』は後に董其昌が提唱した南北二宗論(なんぼくにしゅうろん)の礎となりました。

26歳の時、明時代屈指の大収蔵家である項元汴(こうげんべん)が息子の家庭教師として董其昌を招いたことで、項元汴の書画コレクションを鑑賞する機会を得ます。コレクションには歴代の真跡が多く、それまで拓本を拠り所にしてきた董其昌は、真跡の持つスゴさに、ただただ驚くばかりでした。

項元汴の没後、董其昌は項元汴の息子に墓誌銘を依頼され、往時を偲びながら心をこめて書きました。完成したのは項元汴が亡くなって45年後、董其昌81歳の時でした。

心から項元汴先生に感謝いたします

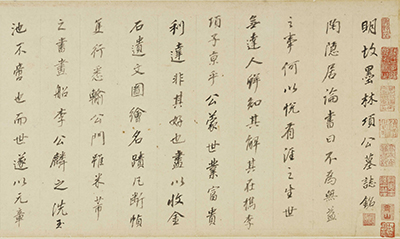

行書項墨林墓誌銘巻 董其昌筆 明時代・崇禎8年(1635)81歳

東京国立博物館蔵(東京国立博物館で2月26日(日)まで展示)

【第2期】第1次 官僚時代(35歳~44歳)

幾度かの受験の末、34歳でようやく郷試に合格し、35歳で科挙に及第して高級官僚となります。官僚のエリートコースである翰林院に入り、そこで教官の韓世能(かんせいのう)と出会います。彼は収蔵家としても知られ、自分の書画コレクションを携えて、教習の合間に門生に披露していました。

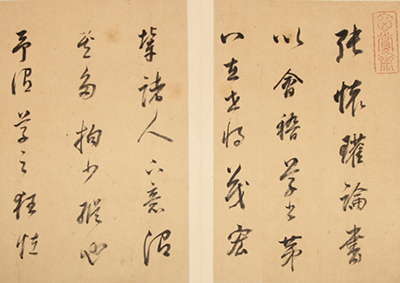

韓世能先生のコレクション、襟を正して拝見

(左)顔真卿 自書告身帖跋 董其昌筆 明時代・16世紀

台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で3月5日(日)まで展示)

(右)参考:自書告身帖 顔真卿筆 唐時代・建中元年(780) 台東区立書道博物館蔵

翰林院では、書物の編修や太子の教育係、地方試験の監督などを歴任しました。この頃、董其昌の名声はすでに世間に知れ渡っていたので、収蔵家たちは鑑定をしてもらうことでコレクションに箔をつけようと、董其昌を訪ねてくるようになります。本来の仕事よりも鑑定に重きを置いていた董其昌は、そのことをとがめられます。政治が次第に腐敗していく中、各地で暴動も起き、宮殿が焼失するなど、この頃は明王朝が大きく揺らいでいた時期でもありました。董其昌は官界との軋轢に嫌気がさし、44歳で武昌に転出を命じられると、病と称して辞職します。翰林院に属していたのはわずか10年でした。

【第3期】江南時代(45歳~67歳)

45歳で郷里に帰った董其昌は、江南地方で書画に没頭する生活を送ります。中でも親友である陳継儒(ちんけいじゅ)との交遊は、最大の楽しみの1つでした。2人は歴代の書画を鑑賞し、名品を収集し、自らも書画を制作しました。鑑識にくわしい2人は、名品に跋や識語も書きつけています。

董其昌は晋・唐の書を学び、平淡を理想としながらも、一方では躍動感に満ちた連綿趣味を好みました。画は唐の王維を祖とする文人画の伝統を継承しましたが、単なる模倣ではなく、歴代の画家たちの様式を抽出し、それらの様式を用いた創造的な模倣でした。

また、評論にも傑出していました。南方に行われた文人画を尊ぶ南北二宗論は、明末以降における文人画の方向性を決定づけました。董其昌は歴代の名品に真摯に対峙し、自らの思索を深め、修練を積むことで、実作においても理論においても、偉大な功績を残しました。

興に乗るにつれ、ほとばしる情熱

行草書羅漢賛等書巻 董其昌筆 明時代・万暦31年(1603)49歳

東京国立博物館蔵(東京国立博物館で2月26日(日)まで展示)

62歳の時、董其昌は襲撃を受け、家を焼かれます。実はこの事件、董其昌の横暴な官僚としての報いを受けたものでした。董其昌は郷里で書画三昧の生活を送りながら、その後も幾度となく官への復帰と辞職を繰り返していました。官僚としての権力を濫用して、土地の立ち退きを迫り、高額な税金を搾取し、高利貸しで金儲けをし、脱税で蓄財して、それらを書画の収集など自らの趣味に費やしました。こうした董其昌の目に余る行為が人々の反感を買い、ついには自宅を襲撃されるに至ります。このように、現在では董其昌の闇の側面についても明らかになっています。

【第4期】第2次 官僚時代(68歳~82歳)

泰昌元年(1620)に光宗が即位した際、董其昌は翰林院時代に光宗の教育係を担当していたことが縁で、官に復帰します。しかしわずか1ヶ月で光宗が急死したため、しばらくの間、董其昌は名ばかりの官職にありました。

68歳で太常卿となり、神宗(万暦帝)と光宗(泰昌帝)の実録の編纂に従事します。董其昌による実録は、歴史的な事実を正確に踏まえて編集されるため、資料的価値のたいへん高いものでした。編纂の仕事は性に合っていたとみえ、これまでのように途中で辞することなく最後まで信念を持ってやり遂げました。

71歳で南京礼部尚書という高官を拝します。しかし宦官の魏忠賢(ぎちゅうけん)の党禍が激しくなると、72歳で辞職して郷里に帰り、歴代の名品と向き合いながら再び書画制作に没頭します。

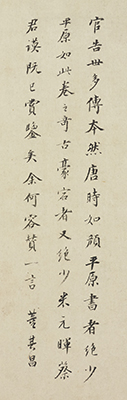

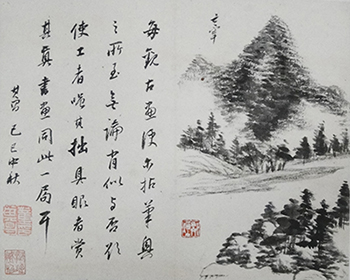

私のヒミツの手控え帳を見よ!

書画合璧冊 董其昌筆 明時代・崇禎2年(1629)75歳

東京国立博物館蔵(台東区立書道博物館で3月5日(日)まで展示)

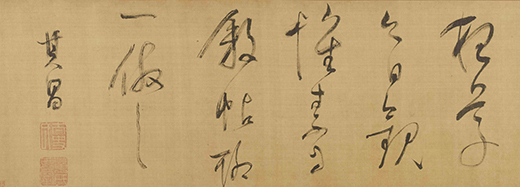

形骸化した書に狂草で喝ッ!

臨懐素自叙帖巻 董其昌筆 明時代・17世紀

東京国立博物館蔵(台東区立書道博物館で3月5日(日)まで展示)

78歳から再び官に復帰しますが、数年で辞職して郷里に戻り、崇禎9年(1636)、11月11日(新暦12月8日)、董其昌は82年の生涯を閉じました。

最期のチカラをふりしぼって…

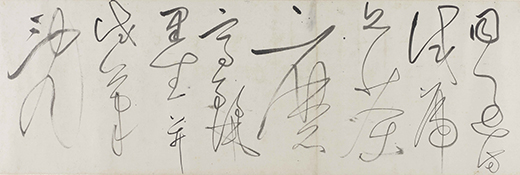

草書書論冊 董其昌筆 明時代・崇禎9年(1636)82歳

東京国立博物館蔵(東京国立博物館で2月26日(日)まで展示)

董其昌の書画に対する深い理念と理論は、清朝においても受け継がれ、康熙帝(こうきてい)や乾隆帝(けんりゅうてい)は董其昌の書画を愛好し、董書は朝野を席捲しました。やがてこの流れは日本に及び、江戸期の書画にも董其昌ブームが起こります。

董其昌の書画における数々の功績は、16世紀から17世紀にかけて文化の爛熟した時代に生まれ合わせたからこそなし得た偉業といえるでしょう。時代の申し子として翰墨(かんぼく)に耽溺し、「芸林百世の師」と称賛される董其昌は、没後380年を経た今もなお、書画の世界に大きな影響を与え続けているのです。めでたし、めでたし。

展覧会図録

編集・編集協力:台東区書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売中

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。トーハクと書道博物館の学芸員が順番に書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館) at 2017年02月16日 (木)

特別展「春日大社 千年の至宝」(1月17日(火)~3月12日(日)、平成館)は、2月16日(木)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来館いただいた多くのお客様に、心より御礼申し上げます。

記念すべき10万人目のお客様となったのは、神奈川県川崎市よりお越しの安河雅人くん。

本日は、お母さんの智子さんと一緒にご来館いただきました。

雅人くんには、当館館長 銭谷眞美より、記念品として展覧会図録と本展オリジナルクリアファイル、展覧会公式マスコットキャラクターのニャデンとチュンのぬいぐるみ(特設ショップで大好評販売中!)を贈呈しました。

贈呈式には当館公式キャラクターのトーハクくんとユリノキちゃんもそろって登場。2人が描かれているオリジナルメモパッドと名刺もプレゼントし、雅人くんも大喜びでした。

特別展「春日大社 千年の至宝」10万人セレモニー

左からユリノキちゃん、雅人くん、智子さん、トーハクくん、銭谷館長

2月16日(木) 平成館エントランスにて

戦国時代に興味があり、お城や刀、甲冑が大好きだという雅人くん。甲冑のミニチュアも持っているそう。今日も、国宝の甲冑4領が揃って展示されているこの週に見に行きたいと、お母さんにお願いして連れてきてもらったとのこと。これから本物の甲冑が見られることをとっても楽しみにしていました。

雅人くんも楽しみにしていた国宝の甲冑4領がそろって見られるのは2月19日(日)まで。皆様、お見逃しなく!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年02月16日 (木)