1089ブログ

本館では名物「三日月宗近」が人気を集めていますが、日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」にも見逃せない刀剣が展示されていることを皆さまご存知でしょうか。

日本刀をモデルにタイで作られた刀剣、「日本式刀剣」です。

タイにおける日本刀の受容は、16世紀から17世紀にかけてのアユタヤー朝で活発化したと思われます。

日本刀は正式な交易品として以外にも、流入した日本人の武装として、人の流れに沿う形で大量にタイ国内へもたらされました。 ところが、朱印船貿易の終息とその後の江戸幕府の政策によって、日本とタイの間の直接交流が途絶えると、当然のことながら日本刀の輸入量も激減し、タイ国内の需要をまかないきれなくなりました。その結果、日本よりもたらされた日本刀をモデルにタイで日本刀を模した刀=日本式刀剣が製作されることとなるのです。

この日本式刀剣には発達段階があると考えられます。本展で展示している刀を例に見てみましょう。

第一段階は刀身・拵(こしらえ)ともに日本製と思われるものです。 しかし、タイでは高温多湿のため素材の木材が痛み、拵が刀身よりもはやく壊れてしまいます。ですから、16世紀にアユタヤへ持ちこまれた日本の拵は現存していません。

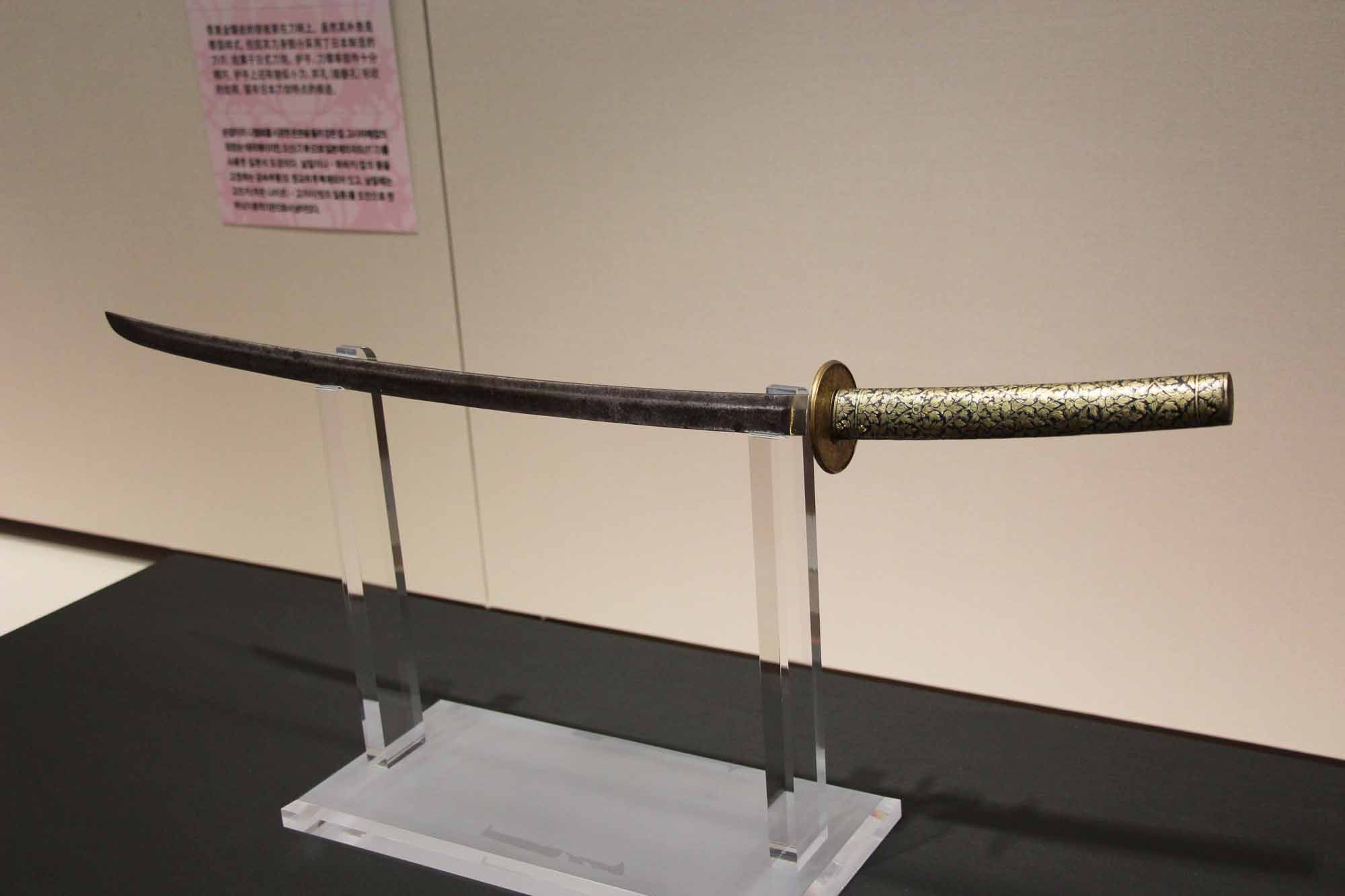

そのため、刀身は日本製、拵は日本刀を模したタイ製の刀剣が作られるようになります。これが日本式刀剣の第二段階です。「ニエロ装拵刀」がこれにあたります。

「ニエロ装拵刀」([鐔・柄]ラタナコーシン時代・19世紀 [刀身]室町時代・16世紀、バンコク国立博物館蔵)

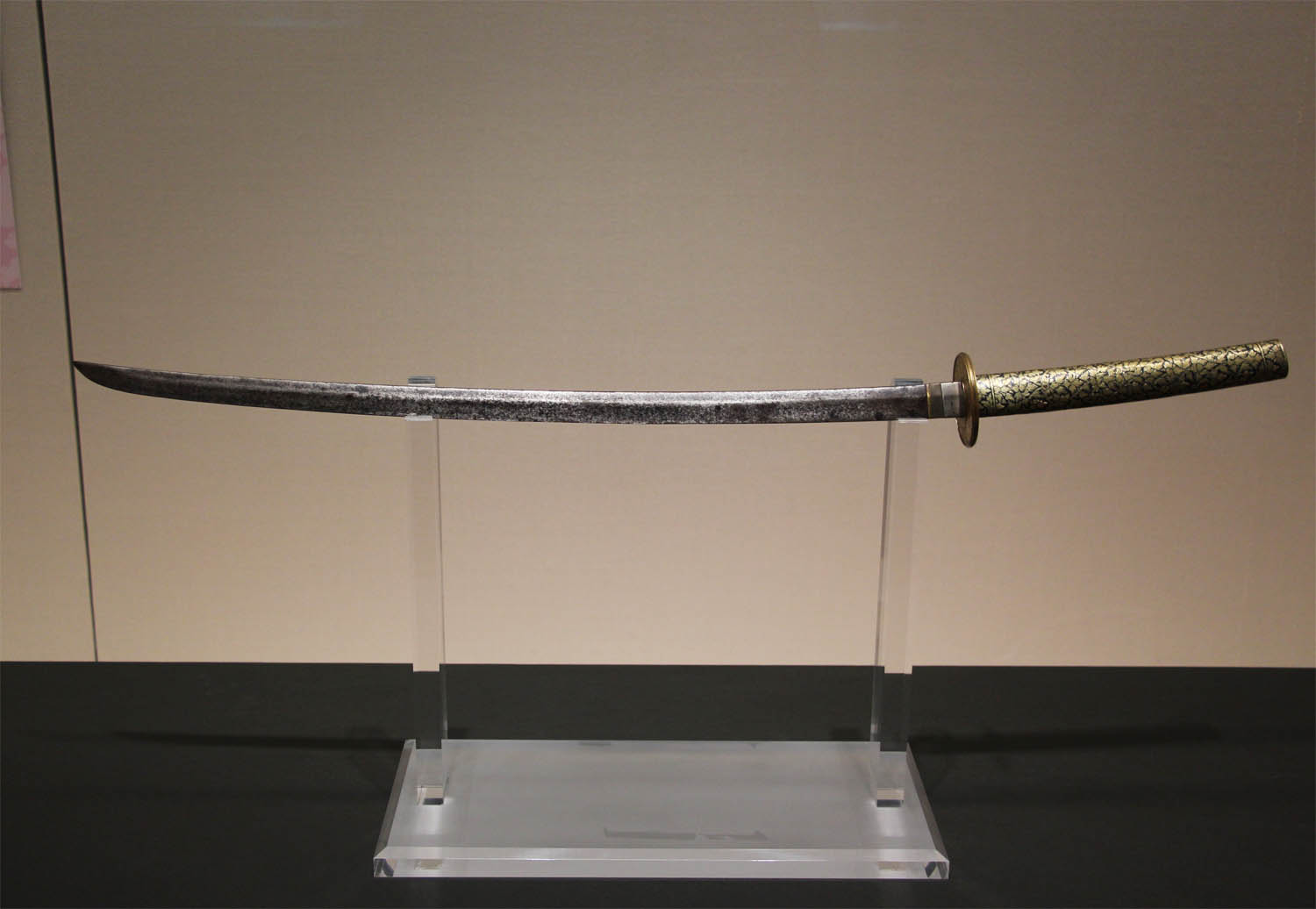

その後、刀身も錆(さび)などで腐食し失われてしまうため、刀身・拵ともに日本刀を模したタイ製のものが現れます。これが日本式刀剣の第三段階で、今回の展示では「金板装拵刀」がそうです。

「金板装拵刀」(ラタナコーシン時代・19世紀、バンコク国立博物館蔵)

これらタイで作られた日本式刀剣の外装には特筆すべき特徴があります。

それは考古学用語でいうところの「痕跡(こんせき)器官」の存在です。痕跡器官とはもともとは生物学の用語で、退化によって本来もっていた機能を失った器官が、わずかに形だけがそれと分かるように痕跡的に残っているもののことを指します。

先ほどの「ニエロ装拵刀」をもう一度よく見てください。

鐔(つば)の部分に半円の模様が描かれています。

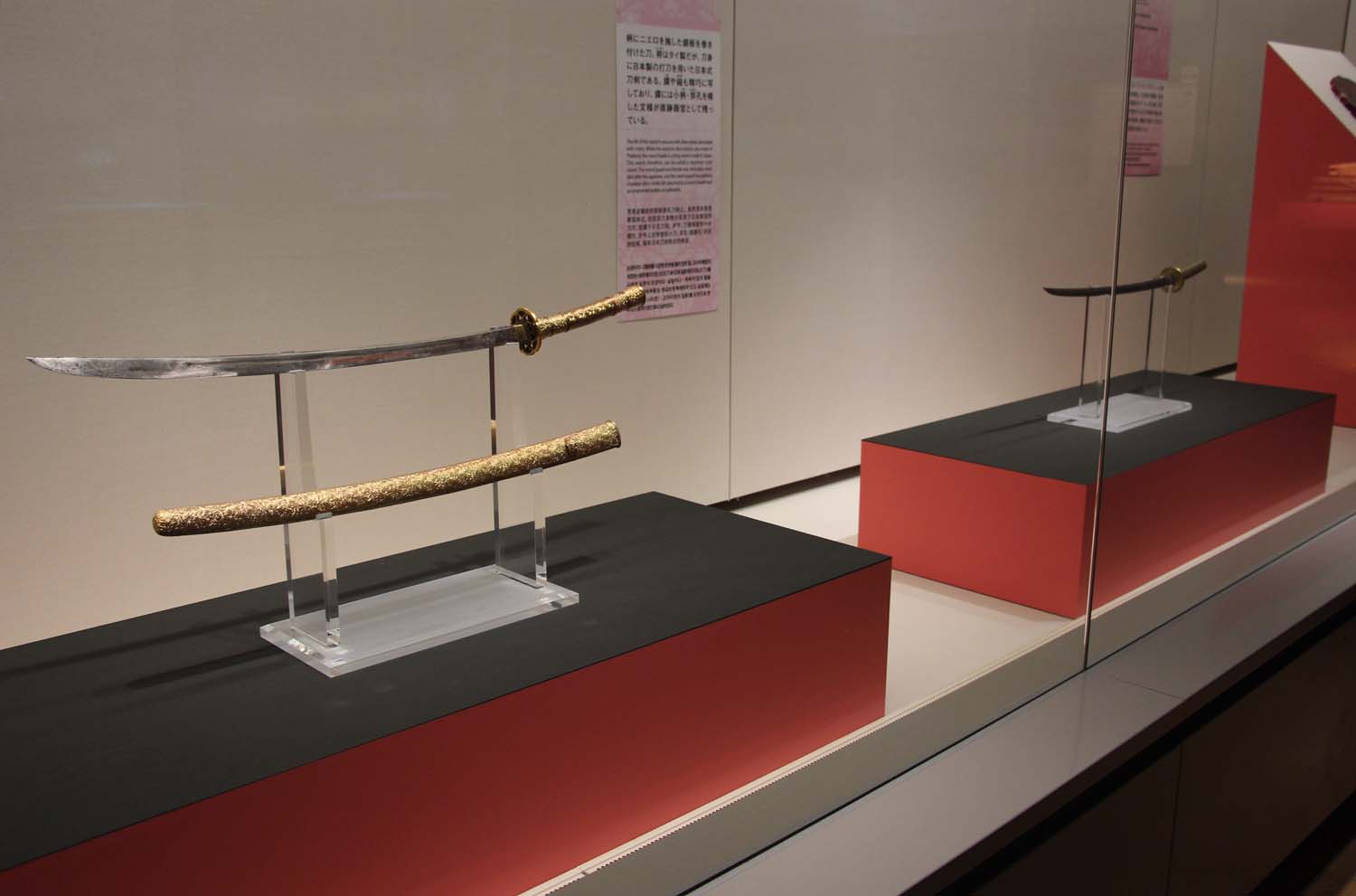

一方こちらの日本刀をご覧ください。

同じ場所に、小柄(こづか)といわれるナイフのような道具や、笄(こうがい)と呼ばれるくしのようなものを抜き差しするために、孔があけられています。

「黒漆大小」(江戸時代・19世紀、東京国立博物館蔵)

小柄と笄を用いないタイにおいて、この孔は装飾の類として捉えられていたようで、孔を模した図様を鐔に描いてその痕跡を留めているのです。

これはほんの一例ですが、日本とは異なる服飾や髪型、習俗などをもつタイにおいて、本来の用途を喪失し、形状だけを写した結果がタイ製日本式刀剣にあらわれています。(刀の装着方法も日本とは逆で、刀剣を下にして、帯に直接差し込みます。)

これら日本式刀剣は現在のラタナコーシン朝においても重要な宝剣ととらえられており、国王の即位式ではタイ七宝製の外装に包まれた日本式刀剣を佩用(はいよう)して威儀を正します。

タイと日本のつながりを象徴するもののひとつ「日本式刀剣」。特別展「タイ ~仏の国の輝き~」の会場では、ぜひ作品の細部にも注目してください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 末兼俊彦(平常展調整室主任研究員) at 2017年08月18日 (金)

皆様にご好評いただいています、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」も残すところあと2週間余りとなりました。もうご覧いただけましたか?

今回は、松林図のちょっとツウな楽しみ方についてお届けします。

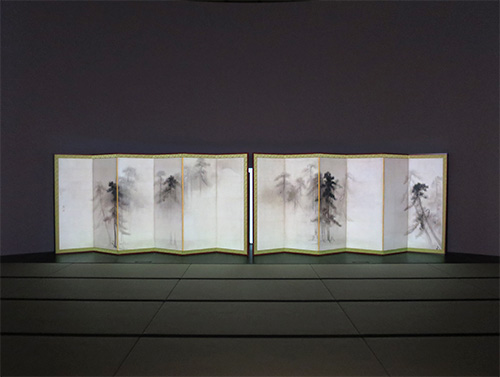

国宝 松林図屏風の複製と映像のインスタレーションをお楽しみいただいている第一会場「松林であそぶ」には、松林図屏風10分というサインを出しています。

実は、そのうち

6分間が 「映像の時間」

4分間は 「屏風の時間」 です。

「映像の時間」には、高さ5メートル、直径15メートルの半円形のスクリーンを使って、松林の外に広がっていたかもしれない広い風景とその四季のうつろい、さらに、松林の中の世界をご覧いただいています。

映像の時間

屏風の時間は、映像ぬきの屏風だけの時間です。なかには映像が終わるとその場を立ってしまうお客様がおられるのですが、実はこの屏風の時間も「びょうぶとあそぶ」の大切な一部分なのです。

映像が終了すると同時に、屏風の形にきれいにマッピングされたプロジェクターの光が、松林図を暗がりのなかにふわっと浮かび上がらせます。

屏風の時間

少し硬質な光で、きっと今までに見たことのない松林図の表情が出ていると思います。直前まで繰り広げられていた映像で刺激された想像力を自由にはばたかせて、自分だけの松林図屏風の世界に遊んでいただける時間です。

やがて、照明は徐々に暗くなります。この暗くなる瞬間をお見逃しなく。松林の表情が劇的に変わります。

そして、ほどなく照明は完全に落ちて、会場の地灯りだけに。昔の日本建築のなかで眺める松林図は、もしかしたら、この暗がりに溶け込みそうな松林図だったかもしれません。

「松林図であそぶ」で展開される、ドラマチックな4分、屏風の時間を、ぜひご堪能ください。

「びょうぶとあそぶ」公式サイトでは、このほかにもびょうぶの楽しさが広がる情報を発信中。ぜひ、アクセスしてみてください。

フリーア美術館について

絵を見る楽しみ

松林図屏風の背景に広がる風景

絵は右から左に時間が流れている

びょうぶのうつりかわり

びょうぶってなに?

長谷川等伯について

尾形光琳について

びょうぶの見方おもしろポイント

国宝 松林図は屏風じゃなかった?

群鶴図屏風の金色のひみつ

綴プロジェクトってなに?

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年08月16日 (水)

考古展示室にも仏像が展示されていることをご存知でしょうか?

それは…

「ここだほ!」

テーマ展示「塼と塼仏」/考古展示室

トーハクくん、大正解! そうです。考古展示室では塼仏(せんぶつ)を展示しています。

さて、開催中の特別展「タイ ~仏の国の輝き~」、皆さんはご覧になりましたでしょうか。

タイを代表する仏教美術品が一堂に会する貴重な展覧会です。

会場には古代から現在までのタイの歴史と文化に関する作品が展示されていますが、こちらの塼仏はご覧になりましたか?

塼仏

バンコク国立博物館蔵

8月27日(日)まで特別展「タイ ~仏の国の輝き~」で展示中

これはタイのトラン県カオサイ洞窟出土の塼仏です。

涙滴形の中に、蓮華の上に足を組んだ4臂の観音菩薩像が型押しされており、9世紀頃のものと考えられています。

タイを含め、マレー半島ではこうした塼仏が洞窟や山の上から出土しており、僧侶が修行した場所ではないかと推測されています。

そもそも、塼とは現在でいうレンガやタイルのようなもの。粘土を焼き固めて作られました。

この塼に仏像を表したものが塼仏です。寺院の壁をタイルのようにして飾りました。

通常、塼仏は笵型に粘土を押し当てて作られます。そのため、形や図像が同じものがたくさんあります。

これまでの研究成果によれば、以下の工程で作られていたと考えられます。

(1)原型をつくる

木や金属を素材として原型をつくります。塼仏そのものを原型とする例も考えられます。

(2)笵型をつくる

原型に粘土を押し当て笵型を作り、細かな表現を加えます。

塼仏笵(せんぶつはん)

奈良県桜井市 山田寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

12月25日(月)まで展示中/考古展示室

(3)笵型の乾燥・焼成

(4)塼仏をつくる

(3)で作った笵型に粘土を押し当てて、乾燥したら型から粘土を外します。

(5)塼仏を乾燥させ、焼き固めます

(6)仕上げ

表面に金箔を貼ったり、彩色を施す場合があります。金箔が剥がれないように、表面に漆が塗られていたようです。

塼仏は大きく形によって、方形と火頭形と分けられ、また、仏様の配置から独尊、三尊などに分けられます。

「方形三尊塼仏」のように、本尊と脇侍だけでなく飛天が舞う例などもあります。

重文 三尊像塼仏(さんぞんぞうせんぶつ)

奈良県高取町 南法華寺出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

11月26日(日)まで展示中/考古展示室

独尊像塼仏(どくそんぞうせんぶつ)

奈良県明日香村 紀寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

12月25日(月)まで展示中/考古展示室

塼仏の構図は唐代に類例があり、7世紀後半に始まる遣唐使によって日本に伝えられた可能性が高く、日本ではもっぱら7世紀後半から8世紀前半にかけて、近畿地方を中心に流行したようです。

さて、考古展示室の塼仏をよく見ると、表面が赤茶色のものや焦げ痕のようなものが付着しているもの、表面がざらざらと荒れているものなどがあります。

三尊像塼仏残欠(さんぞんぞうせんぶつざんけつ) ※写真右は部分拡大

奈良県明日香村 橘寺出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

12月25日(月)まで展示中/考古展示室

これは、何らかの熱を受けたためと考えられます。

先ほど「塼仏の制作工程」(6)でご紹介したように、塼仏には金箔や彩色が施されていたので、おそらくは、もともと寺院で飾られていたものが、火災によって表面の金箔や彩色がなくなり、焦げ痕が残されたのでしょう。

なかには、熱によって表面の金箔が溶けて、ごく微小の金粒となって残されている場合もあります。展示室では難しいですが、実物を手に取りルーペでよく観察すると金粒がかすかに輝いて見えます。

モノに残された痕跡は、それがどのような経緯で現在に伝わったかを推測するヒントとなるので、考古学では資料観察がとても重要なのです。

形や模様だけじゃなくて、キズや付着物にも注目だほ

さまざまな国と地域の作品を見比べられるのも、トーハクの魅力の一つです。

特別展「タイ」と考古展示室は同じ平成館にある展示室。

特別展をご覧になった後は、考古展示室の仏教考古学関連の作品をぜひ見比べてみてください。

きっと新たな発見があると思います。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)でトーハクの塼仏を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 井出浩正(特別展室主任研究員) at 2017年08月15日 (火)

本ブログでは、特別展「タイ ~仏の国の輝き~」の第2章にあたるスコータイへ皆さんをご案内します。

本展では、タイの仏教文化の歴史が最初期から現代までたどれる充実した内容となっています。各時代を通じて仏像のスタイルは様変わりしていくのですが、来館された方々の感想として「どの仏像もほほえんでいる」という声が非常に多く聞かれます。

「仏陀坐像」(スコータイ時代・15世紀、サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵)

「仏陀遊行像」(スコータイ時代・14~15世紀、サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵)

確かにその通りです。担当者の一人として展覧会の準備のために眉根を寄せて仏像とにらめっこしていた自分には、仏さまの慈悲の姿が見えてなかったことをお客様の声から気づかされました。

タイの仏教美術は、13世紀のスコータイ王朝の成立とともに上座仏教を中心とする形へ大きく舵を切りました。仏像のスタイルもスリランカなどの影響を受けた優美な姿へと変わっています。展覧会でも遊行仏をはじめとするスコータイ仏の美しさを楽しんでいただけたことでしょう。ひときわ優しい笑みを浮かべるスコータイ仏の故郷とは、どのような場所なのでしょうか。

バンコクから飛行機で北行すること約1時間、小さなスコータイの空港へと降り立つと・・・

空港の職員が皆サファリルックでお出迎え。

建物は吹き抜けで、おまけに滑走路と建物の間にはなぜかシマウマなどの動物たちが、と観光気分は否が応でも盛り上がります。いや、そうじゃなくて仕事で来ているのだとこの空港に来るたびに自分に言い聞かせる羽目に。

東西1.8km、南北1.6kmの四角い城壁に囲まれたスコータイ中心部は、現在は大規模な歴史公園として整備されています。都城の中心に位置するワット・マハータートはスコータイ最大の規模を誇る王室の寺院で、スリランカからもたらされた仏舎利を安置していました。

独特の蓮蕾型の仏塔を中心に堂宇が建ち並び、寺内の仏塔はおよそ200基を数えます。

実はここの本尊は現在、バンコクにあるワット・スタットの仏堂に安置されています。

右は特別展「タイ」会場風景 「ラーマ2世王作の大扉」(ラタナコーシン時代・19世紀、バンコク国立博物館蔵)

そう、展覧会にも出品された巨大な大扉のある寺院です。700年の時を超えて仏への信仰が今の人々へ受け継がれているのです。

もう1ヶ所、城壁の外にあるワット・シーチュムをみてみましょう。ここは巨大な坐仏で有名です。堂正面中央のスリットのように開いた隙間から、優しさに満ち溢れたお顔立ちの大仏がみえます。

堂内に入ると、高さ15mを超える仏の威容に圧倒されます。

堂の壁の中には細い階段があって上へ昇ることができ、上から仏さまを拝めるのです。

普段は仰ぎ見るばかりの仏がまた違った表情を見せてくれます。ただし、その高さはちょっとコワいですが。

さて、1279年に即位したラームカムヘーン王の碑文には、「水に魚あり、田に稲あり」とあり、当時の人々の豊かな暮らしぶりがうかがえます。それを裏付けるかのようにスコータイの都城の内外にはたくさんの寺院が残されています。これらの寺では今でも多くの人が訪れ、それぞれの祈りを捧げています。

※優しい微笑みのスコータイ仏は、東京国立博物館 平成館で8月27日(日)まで開催中の日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」でご覧いただけます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小泉惠英(九州国立博物館 研究員) at 2017年08月10日 (木)

皆さん、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」は、もうごらんになりましたか?

畳の上で、ガラスケース越しではなく、国宝「松林図屏風」の高精細複製を映像プロジェクションと共にお楽しみいただく体験型の展示です。この展示に関連し、ダンス・パフォーマンスイベント「びょうぶとおどる」が7月に開催されました。

ダンサー・振付家の酒井幸菜さん

踊ってくださったのは、ダンサーの酒井幸菜さん。「びょうぶとあそぶ」の展示や映像、音楽を事前にじっくり鑑賞され、振り付けを考えて下さいました。本番までのあいだに、なんども会場のステージでの練習を行いました。

当日。開始時間には、第一会場の畳ステージ前にマットが敷かれ、たくさんのお客さまが待ち受けていました。ダンス・パフォーマンスの開始アナウンスが流れ、映像が始まります。実はこの時、ダンサーの酒井さんは、第一会場の入り口から、アプローチ「松林の道」を通り、少しずつステージに近づいてきています。もうここから、ダンスが始まっているのですね。

松林の中を進んでいきます

畳のステージに酒井さんが登場すると、場の空気が変わりました。

踊る酒井さんが、映像の中を滑空する烏のように見えたり、松林の中で風に揺れる一本の松の木の精に見えたり、あるいは羽衣をまとった天女のようにも見えます。そうなると、この松林は、羽衣伝説のある三保の松原のようにも見えてきます。

投影される風景の中の、桜や紅葉、雪といった季節の移り変わりも、周囲を飛び回る烏も、海辺の風も、波の音も。松林図屏風の周りにあって、長谷川等伯が見たかもしれないさまざまなものを、ふたたび丁寧に集めてそっと屏風の中に置いて見せてくれる、そんな時間でした。

20分弱のイベントですが、背後に流れる映像は、このイベントに合わせて編集されました。音楽も、会場の音楽を担当された高橋琢哉さんによって新規に作曲されたものです。

松林図屏風の前のぜいたくな時間を、ぜひ体験してみてください。

ダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる」は8月15日(火)にも11時と14時の2回、行われます。

「びょうぶとあそぶ」公式サイトでは、 このほかにもびょうぶの楽しさが広がる情報を発信中。ぜひ、アクセスしてみてください。

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室長) at 2017年08月10日 (木)