1089ブログ

トーハクでは来年、特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)本館特別5室)を開催します。

2012年9月6日(木)に報道発表会を行いました。

主催者より当館の島谷弘幸副館長と、今回この展覧会で多大なご協力をいただいている千光寺・大下大圓ご住職よりご挨拶申し上げました。

左:島谷副館長 右: 千光寺・大下大圓ご住職

そして、この展覧会の担当をしている浅見龍介東洋室長より出品作品の見どころをご説明しました。

表面・裏面の彫り方など作品1点1点詳しくご説明しました

当館では、円空の作った仏像いわゆる「円空仏」が展覧会で出品されたことは過去にもありましたが、

飛騨の円空仏を一堂に展示するのは今回が初めてのことです。

それでは、作品の一部をご紹介します。

まず展覧会の目玉の一つであり、ポスター・チラシにも登場する、「両面宿儺坐像」。

「両面宿儺」とは1つの胴体に2つの顔、4本の手足を持つとされる『日本書紀』に登場する飛騨の怪物です。

『日本書紀』は、大和朝廷が編纂した記録なので、朝廷に従わない飛騨の豪族を象徴的に「両面宿儺」としたのかもしれません。

しかし、千光寺ではいつの頃か「両面宿儺」を開山とする伝承が生まれ、円空が千光寺滞在中にその像を造ることになりました。

当館で開催しました2006年特別展「仏像 一木にこめられた祈り」と2008年特別展「対決 巨匠たちの日本美術」では、様々な作品とともに円空仏も展示しました。

この時、「両面宿儺坐像」も展示候補でしたが、その願いはかないませんでした。

大変貴重な機会です。

両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)

江戸時代・17世紀 総高86.9cm 千光寺蔵

素朴さと愛らしい表情のこちらは「三十三観音立像」。

33体あったはずですが、現在31体しか残されていないのは近隣の人々に貸し出して戻って来なかったとのことです。

三十三観音立像(さんじゅうさんかんのんりゅうぞう)

江戸時代・17世紀 総高61.0cm~82.0cm 千光寺蔵

そして、この優しい表情と、少し横にもたれている姿の作品は「柿本人麿坐像」。

柿本人麿坐像(かきのもとのひとまろざぞう)

江戸時代・17世紀 総高50.2cm 東山神明神社蔵

右手を頬にあて微笑んでいる姿の「如意輪観音菩薩坐像」。

如意輪観音菩薩坐像

江戸時代・17世紀 総高74.8cm 東山白山神社蔵

一木作りが多い円空仏の中で、脇手が別材で作られた「千手観音菩薩立像」。

千手観音菩薩立像

江戸時代・17世紀 総高114.3cm 清峰寺蔵

円空は5cmにも満たないものから2mを超えるものまで様々な仏像を作っています。

一般に可愛らしく、素朴で親しみやすいと言われることが多い円空仏ですが、力強さや木への信仰も感じられ造形も魅力的です。

展覧会では、これまで円空仏を見たことがある方も初めての方にも、

様々な視点から見ていただき、多彩な造形とともに、温かみも感じていただけばと思います。

こちらでご紹介した以外にもまだまだ見どころ満載の円空仏がたくさん出品されますので今後もこのブログでご紹介していきます。

どうぞお楽しみに!

カテゴリ:彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2012年09月08日 (土)

東京国立博物館140周年特集陳列「広田不孤斎の茶道具」(本館4室、2012年9月4日(火) ~ 11月25日(日))では、 不孤斎(ふっこさい)広田松繁氏より御寄贈を受けた茶道具を展示いたします。

広田松繁氏は明治30年(1897)に「おわら風の盆」で有名な富山県八尾町(現富山市)に生まれました。幼時に父親と死別したことから、明治42年(1909)に12歳の若さで古美術商に奉公に出ます。関東大震災ののち、大正13年(1924)、27歳の時に盟友南天子西山保とともに壺中居(こちゅうきょ)を設立しました。

その当時、中国洛陽近郊の鉄道工事をきっかけにその存在が知られるようになった唐三彩などの出土陶器や、清末の混乱期に流出した明、清時代の官窯器などが古美術市場にあらわれるようになりました。これにともない、客観的な美的鑑賞の視点から、茶道具となっていない中国陶磁や朝鮮、日本陶磁を研究し、鑑賞の対象とする動きがあらわれました。いわゆる鑑賞陶器です。広田松繁氏は大正末期から終戦までの間にたびたび中国を訪れて古陶磁を買い付け、岩崎小弥太、細川護立、横河民輔といった大コレクターに納めました。

広田松繁氏は昭和22年(1947)に5件、昭和42年(1967)に1件、そして逝去の前年の昭和47年(1972)にコレクションのほぼ全て、490件を東京国立博物館に御寄贈されました。その主体が大正末年以降に請来された中国陶磁であるのは、氏の歩いた道に由来しています。

晩年壺中居を隠退して相談役となり、不孤斎と号するようになってからは、鎌倉の自宅に茶室を設け、茶の湯に親しんでいました。そのため、広田コレクションには墨跡や古筆の床の間の軸をはじめ、水指、茶杓、茶入、茶器、茶碗、向付、鉢、その他高麗物、和物の優れた茶道具が少なくありません。それらは伝来、由来に頼ったものではなく、古美術商らしい厳しく研ぎ澄まされた鑑識眼が貫かれています。彫三島茶碗 銘木村(写真1)は、これほどの茶碗を手に入れることができたとして、不孤斎が茶を点てて先祖の墓前に供えたというエピソードがあります。また、豆彩束蓮文水指(写真2)は清朝雍正官窯の名品に塗り蓋を添えて水指としたもので、不孤斎ならではの大胆な見立てです。また、数々の名品ばかりでなく、小品にも見どころのあるものが多いのが広田コレクションの大きな特色です。青磁杯(写真3)は南宋時代の官窯の青磁ではないかといわれた逸品。小品ながら存在感があります。

左から、

(1) 彫三島茶碗 銘 木村 朝鮮 朝鮮時代・16~17世紀

(2) 豆彩束蓮文水指 景徳鎮窯 中国 清時代・雍正年間(1723~35年)

(3) 青磁杯 中国 南宋~元時代・13~14世紀

いずれも広田松繁氏寄贈

近代を代表する古美術商の鑑識眼を経て形成されたコレクションから、近代の数寄者の眼を感じ取ってみてください。

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館教育課長) at 2012年09月07日 (金)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第21回です。

いま、本館3室(仏教の美術―平安~室町)で料紙装飾の美しい写経が並んでいます。

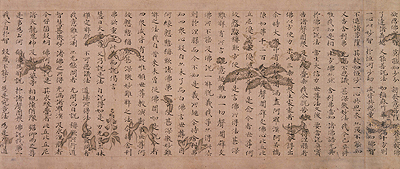

その中で、国宝「竹生島経」(ちくぶじまきょう) をご紹介します。

国宝 法華経 方便品 (竹生島経) 平安時代・11世紀 (2012年10月8日(月・祝)まで、本館3室にて展示)

花や鳥が大きく描かれた料紙が目を引きます!

「竹生島経」は『法華経』の方便品(ほうべんぼん)で、

琵琶湖にある竹生島に伝わったことから、

この名前で呼ばれています。

平安時代、末法(まっぽう)の世が1052年に来ると恐れられて

『法華経』信仰が高まりました。

貴族たちは、『法華経』の写経をするとともに、

その料紙を美しく飾り始めます。

それを装飾経と呼びます。

「竹生島経」は装飾や書風から、11世紀初めの作品と推定され、

素紙(なにも装飾のない紙)に大ぶりの文様が描かれていて

素朴な風合いです。

このあと、装飾経は、料紙を染めて金銀箔を撒くなど、

どんどんきらびやかになります。

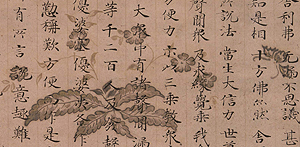

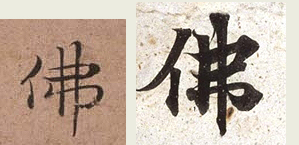

「竹生島経」の文字を、

奈良時代に書かれた「大聖武」(おおじょうむ)と比較してみました。

左:国宝 法華経 方便品 (竹生島経) 平安時代・11世紀 より

右:賢愚経 巻第三 断簡 (大聖武) 伝聖武天皇筆 奈良時代・8世紀(展示未定)より

右側、奈良時代の「言」と比べると、

左側、「竹生島経」の「言」は、口の角がやわらかく曲がっています。

右側、「大聖武」は、ニンベンなど、ぎゅっと力強くとまっています。

左側、「竹生島経」は、柔和な感じの線です。

「竹生島経」のやわらかく、おだやかな感じの書は、

「和様」(わよう)の書です。

「和様」は、「三跡」(平安時代中期の著名な三人の能書) である

小野道風(894~966)、藤原佐理(944~998)、藤原行成(972~1027)らによって

確立した、日本独自の書風です。

写経は、どれも同じような端正な字で書かれていると

見過ごしてしまうかもしれませんが、

じっくり文字を見てみると、違いが見えてきて面白く、楽しめます。

初心に戻って、

書を楽しむブログ第1回で紹介しましたが、

いろいろな写経の中から、自分の名前を探して、

比較してみてください。

美しい料紙も堪能しながら。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年09月05日 (水)

江戸女を描くのに秀でていた、菱川師宣(生年不詳~1694)。

面長の顔立ちに細くきりっとした目、すらりとした姿勢は、まさに江戸女を象徴する美形です。

しかし、浮世美人を描く才能を左右するのは、当時、町中で流行していたファッションにいかに敏感であったかにつきるでしょう。

「え?流行って、江戸時代にもあったの?!」と、思われる方、もちろん、江戸時代にもファッション・トレンドがありました。

寛文年間(1661~1673)には、雛形本と呼ばれるキモノのファッション雑誌も刊行されます。浮世絵の美人画はいわば今でいうアイドルポスター。

現代の若い女の子がアイドルのファッションをこぞって真似るように、昔の女性も浮世絵に描かれた遊女や歌舞伎役者のファッションを追っかけていたわけです。

見返り美人図 菱川師宣筆 江戸時代・17世紀

2012年9月4日(火)~9月30日(日) 本館10室にて展示

菱川師宣の美人画の中でも特に有名なのは、師宣が晩年に描いた「見返り美人図」。

描かれた彼女のファッション・チェックをすれば、師宣の力量がうかがえます。

まず、ヘアースタイルは貞享年間(1684~88)に流行した「玉結び」。前髪は別に取り、立てて膨らませて元結で結ぶ「吹前髪」としています(今でいう「ポンパドール」に近い前髪アレンジですね)。

元結で結んだ先には小さな挿し櫛。当時の裕福な町人ならば上等であれば金2両出しても手に入れたという玳瑁(たいまい=鼈甲(べっこう))でできた櫛のようです。

平元結で垂らした髪を輪に結んでいます。髪の結び目には、やはり玳瑁でできた笄(こうがい)を挿していますが、その先端に家紋を透かし彫りにした飾りが施されています。

このような飾りのついた笄は、江戸時代中期(18世紀半ば)に結髪が普及するにしたがって簪に変化していきます。

ヘアースタイルや髪飾りにも注目!

「玉結び」は菱川師宣が描いた版本『和国百女』(元禄8年〈1695〉)や『和国諸職絵尽』(貞享2年〈1685〉)にも描かれていて、当時流行した髪形の一つであったことがうかがえます。

江戸中期になると、このように長い髪を下ろしたスタイルはほとんど町中では行われなくなり、結髪が普及します。

さて、次にキモノをチェックしてみましょう。

高級な紅を惜しげもなく使って濃い紅色に染めた綸子。サテンのような光沢のある生地に、地紋が織り出されている高級絹織物です。綸子の地紋は小花模様で、菱川師宣の美人画にしばしば登場するからには、当時流行の模様だったのでしょう。

同じ模様の綸子は当館所蔵「打掛 白綸子地枝垂桜花車模様」にも見られます。

打掛 白綸子地枝垂桜花車模様 江戸時代・18世紀

2013年2月26日(火)~4月21日(日) 本館8室にて展示予定

キモノの模様は、貞享年間に流行した友禅模様と同じ「花の丸」模様。

見返り美人のキモノの模様にも当時の流行がうかがえます。

描かれた模様は、鹿の子絞りや、白と縹色の絹糸による刺繍、黄色い花模様は金箔か金糸による刺繍でしょう。

同時期の花の丸模様のキモノが当館にも所蔵されています。

小袖 鬱金綸子地染分花丸模様 江戸時代・17世紀

2013年2月26日(火) ~ 4月21日(日) 本館10室にて展示予定

もともと師宣は縫箔師の家に生まれ、キモノの雛形本『新板当風御ひいなかた』(天和4年〈1684〉)も描いています。キモノの模様は手馴れたものです。

振袖ですから、描かれた女性はまだ結婚前だということがわかります。当時の振袖の長さは60㎝あまり。

現在、成人式で着るような長さ1メートルほどもある振袖は江戸時代後期に流行したファッションです。

手先は出さず、懐に左手を差し入れ右手で褄をからげて裾を引きずりながら歩く姿は、経済的に豊かな環境にある労働に無縁な若い女性の典型的ないでたちです。

キモノの後ろ腰に結んだ帯は、緑色の地に破れ輪繋ぎ文を刺繍しています。帯幅五六寸(15~18㎝)の帯は、寛永年間(1624~1644)頃から遊女の間で用いられるようになったといわれていますが、

一般女性の帯幅も同様に広くなるのは、延宝年間(1673~1681)といわれています。さらに帯の長さがだんだん長くなるのがこの時期の傾向ですが、女帯の長さが長くなり、後ろ結びが中心になった流行のきっかけとなるのが、この女性も結ぶ「吉弥(きちや)結び」です。

人気役者の着こなしにちなんだ「吉弥結び」

「吉弥結び」は延宝年間に京都で活躍した女形役者・上村吉弥(かみむら きちや)にちなみます。

吉弥が祇園で道行く女性を眺めていると、東洞院の浮世紺屋の娘、すがたのお春が、帯の結び手を唐犬の耳を垂れたようにだらりとさげて通りかかった、それからインスピレーションを得た吉弥が一丈二尺の大幅帯の両端のくけ目に鉛のおもりを縫い込んで、結びの両端がだらりと下がるように考案して舞台で使用したのです。

人気役者の新奇な姿は町方の注目となり大流行。前に結んでは帯結びが大きく邪魔なので、後ろ結びが中心となり、結んだ両端が長く垂れ下がる様、帯も長く仕立てられるようになりました。

それにしても、鉛のおもりが入った帯は重かったでしょうに・・・舞台衣裳ならともかく、若い女性のお洒落にのぞむ忍耐力には脱帽ですね。

こうして、ファッション・チェックをしてみますと、菱川師宣が当時町中で流行した最新かつ最高に贅沢なファッションを描いていることがうかがえます。

「私が江戸で一番お洒落なのよ」といわんばかりにトレンドに身を包んだ涼しげな表情の美女。

結婚前の裕福な商家の娘か、あるいは茶屋に上がる前の遊女(新造)か・・・。

描かれた立ち姿の頭上にある空白には、恋の和歌が綴られるはずだったかもしれません。

見返る先にいるはずの人の存在も気になる不思議な魅力は、描かれたファッションの細部から醸し出されるようにも思えます。

さて、トーハクの秋の特別公開(2012年9月15日(土)~30日(日))では、期間中、

きものでご来館のお客様は総合文化展観覧料金が100円割引となります。(ただし各種割引との併用不可)

江戸女、江戸男を気どって、見返り美人に会いにきませんか?

| 記事URL |

posted by 小山弓弦葉(工芸室主任研究員) at 2012年09月03日 (月)

今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(平成館考古展示室、2012年7月3日(火)~10月28日(日))では、鶏形埴輪に続き、水鳥形埴輪が“群れ”るように展示されています。

水鳥は鶏などと違って特定の種を指す言葉ではなく、ガン・カモ類やサギ・ツル類など多くの種類を含んでいます。

主に海で生活する海鳥に対して、河川や湖沼といった内陸の水辺で活動する鳥の総称で、多くはいわゆる渡り鳥です。

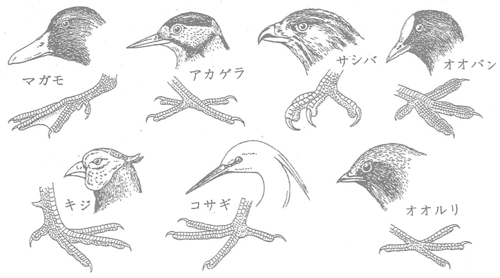

埴輪の鳥は、数種類の水鳥が造り分けられていますが、その意味はどのようなものでしょうか?

それにはまず、水鳥形埴輪に写された鳥の種類を知る必要がありますが、どこで見分けることが出来るのでしょうか?

水鳥形埴輪全景

鳥の姿や体型は、ひとえに鳥たちの生活ぶり(生態)に深く関わっています。

さまざまな姿は、(すべての動物がそうですが)主に動物たちの“死活問題”である餌の獲得(捕食)に強く結びついています。

とくに、嘴(クチバシ)とその活動を支える脚は、捕食の対象(食性)によってそれぞれに有利な形態に進化を遂げ、種類毎に特有な特徴をもっています。

これらは遠目に見ても、鳥を見分けるもっとも特徴的な要素で、種類を見極める最大のポイントです。

このような水鳥の生態に適応した体型や嘴・脚などの特徴と水鳥形埴輪の特徴を比較することで、いくつかの種(モデル)が想定されています。

鳥類の嘴と脚 [現代新百科事典4「足とくちばし」:学習研究社1966年より]

まず、嘴と脚から見てゆきましょう。

いずれも平たい嘴をもち、なかには鼻腔が表現されているものも少なくありません。

眼は、竹管や棒状の工具でシンプルに表現されています。

また、脚先を確認できる例では、水掻きの表現をもつことが判ります。

体型はおしなべてふっくらとした胴体をもち、それに長い頸と上を向いた短い尾羽が表現されています。

平たい嘴と水掻きをもつ脚や短い尻尾など、身近な動物ではマガモを家禽に品種改良したアヒル(家鴨)にそっくりです。

とくに、前列中心に置かれた大型の鳥形埴輪は、(胴体付け根部分から頭部までしかありませんが)大ぶりのしっかりとした膨らみをもつ頭や眼の表現、しなやかにゆったりと延びる頸部や細やかな羽部の線刻文様など出色の造形で、鳥形埴輪としても最大級の逸品です。

鳥形埴輪の嘴(1~4・7)と脚(5・6)

1~3・5:埴輪 水鳥 大阪府羽曳野市 伝応神陵古墳出土 古墳時代・5世紀

4・6:埴輪 水鳥 埼玉県行田市埼玉出土 古墳時代・6世紀 (個人蔵)

7:埴輪 鶏 栃木県真岡市京泉塚原 鶏塚古墳出土 古墳時代・6世紀 (橋本庄三郎氏他3名寄贈)

やはり、これらの水鳥形埴輪は水面を泳ぎながらの活動に適したガン・カモ類の水鳥の特徴をよく捉えた造形といえそうです。

そういえば、アヒルをモデルにしたキャラクターの人気者、ディズニーのドナルド・ダックを想い起こさせますね。

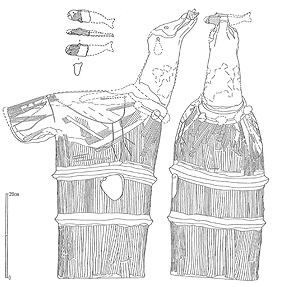

一方、この中に“一羽”、一風変わったポーズの水鳥形埴輪に眼が止まります。

頸部から上を欠いています(判りにくくて恐縮です)が・・・よく見ると、頸部はかなり太めで、しかもまっすぐに斜め上を向いています。脚にはやはり水掻きが表現され、止まり木に掴まっていることが眼を惹きます。

決定的なのは、頸部にはどうやら蝶結び(!)の紐が表現されているようで、野生の鳥ではないことは云うまでもありません。

鵜形埴輪 古墳時代・5世紀 大阪府茨木市太田茶臼山古墳出土 宮内庁蔵

(左:側面、中:背面、右:止まり木と水掻きのある脚)

実は、1990年代になってこのような水鳥形埴輪は、鵜飼いの鵜の姿を象った埴輪であることが明らかとなりました。

群馬県高崎市保渡田八幡塚古墳では、高く挙げた嘴に(ナント)魚を咥(くわ)えている例が見つかり、まさに「ウ飲み」する一瞬の姿を写した鵜形埴輪であったことが判りました。

しかも、頸部には鈴をあしらった紐が巻かれ、鵜飼の場面を表現した儀礼的な造形であるらしいことも注目されました。

鵜飼いはまさに人間社会の中に組み込まれた動物ですから、他の野生の水鳥を象った埴輪とはまったく異なった役割を果たしていたことでしょう。(詳しくは次回のテーマ:狩猟の埴輪で解説する予定です)

鵜形埴輪実測図(群馬県保渡田八幡塚古墳出土)

[若狭徹論文 2002『動物考古学』19、動物考古学研究会より]

すると、水面を浮かびながら泳ぎ回る自然の姿を彷彿とさせるガン・カモ類を象った水鳥形埴輪は、どのような意味をもっていたのでしょうか?

8世紀に成立した『記紀』『風土記』には、次のような不思議な物語が残されています。

『日本書紀』垂仁天皇二十三年九~十月条

「[前略] 誉津別王(ホムチワケノミコ)は、是(コレ)生年(ウマレノトシ)既に三十、[中略] 猶(ナホ)泣つること兒(ワカゴ=幼児)の如し。常に言(マコトト)はざること、何由(ユヘ)ぞ。 [後略]

誉津別皇子侍り。時に鳴鵠(クグヒ)有りて、大虚(オホゾラ)に度(トビワタ)る。皇子仰ぎて鵠(クグヒ)を観(ミ)て曰(ノタマ)はく、「是何物ぞ」とのたまふ。天皇(スメラミコト)、皇子の鵠を見て言(アギトフ)ふこと得たりと知(シロ)しめして喜びたまふ。[後略]」

鵠(クグヒ)は白鳥の古名です。

特別な存在の貴種として期待されて育てられたホムチワケノミコの伝承は、言葉を話せなかったホムチワケが、空高く飛ぶ白鳥の姿を見て魂を揺さぶられ、言葉を取り戻すという物語です。

ほかに、あのヤマトタケルが伊吹山の神との戦いに破れ、命を落とした時、白鳥となって飛び去ったという『記紀』にみえるよく知られた物語を思い出された方も多いと思います。

古代においては、鳥は人間の魂と深く関係していたと考えられていたようです。

一方、このような存在を「見る」ということについては、もう一つ興味深い記録があります。

『万葉集』巻1、第36番歌

「(持統天皇が)吉野の宮に幸しし時、柿本朝臣人麿の作る歌

やすみしし わが大王(おほきみ)の 聞(キコシ)めす 天(アメ)の下に [中略]

水激(ミナタギ)つ 滝の都は 見れど飽(ア)かぬかも」

7世紀の古代国家成立前夜、壬申の乱(672年)を勝ち抜いた夫・天武天皇の後を継いで即位した持統天皇は、短い在位(687~696年)中に31回も吉野を訪れています。

これは当時、神仙世界とも考えられ、後に修験道の聖地ともなる深山の激流を「見る」ことによって魂が揺さぶられ、底知れない自然の力を身に着けるためであったという説が有力です(一見涼しそうですが・・・、イヤ暑い“夏場”ばかりではないのですから真剣です)。

亡き夫・天武の意志を継いだ女帝持統の並々ならぬ覚悟が伝わってくるようです。

古代の人々は白鳥や激流といった生命力の根源のような存在から、普段身近に存在しないパワーを取り入れる手段として、「見る」という呪術的行為にあくなき情熱を燃やしていたようです。

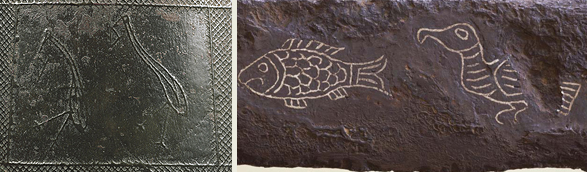

今回の展示では残念ながら欠いているのですが、弥生時代の銅鐸にも登場する細長い嘴と長い頸や脚をもつ、ツル・サギ類を象ったと考えられる水鳥形埴輪は、古墳時代後期の6世紀にならないと出現しません。

これらの埴輪が現れた頃には、同じ墳丘に多数の人物・動物形埴輪が賑やかにたて並べられた時期で、おそらくこれまでご紹介したガン・カモやウ形のような鳥形埴輪とは、まったく違った物語(性格)を背景にもった造形にちがいありません。

左:ツル・サギ類の絵画(国宝 袈裟襷文銅鐸 伝香川県出土 弥生時代(中期) 前2~前1世紀)

右:鵜と魚の絵画(国宝 銀象嵌銘大刀 熊本県玉名郡和水町 江田船山古墳出土 古墳時代・5~6世紀)

いずれにしても、水鳥形埴輪は当時の人々の“想い”を反映した造形であったようです。

季節毎に現れる渡り鳥が大空を高く飛ぶその姿は、いつの時代でも人々の憧れや想像力を掻き立てたことでしょう。

野生であれ、家禽であれ、これらの鳥たちは人間の(勝手な想像に違いありませんが・・・)世界観や社会の一部を“体現”してきた動物で、いわば当時の人々の心象風景であったのかもしれません。

埴輪の鳥たちと向かい合う(「見る」)ことによって、(ほんの一瞬でも・・・心を開放して)当時の人々の想いに少しでも近づいて「パワー」を受け留めて頂ければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年09月01日 (土)