1089ブログ

奈良・春日大社の御宝物をご紹介している特別展「春日大社・千年の至宝」。

2月14日から19日まで、国宝4領の甲冑がそろい踏みします!

これらは、春日大社のなかでもとりわけ大切に扱われ、現在は国宝殿にありますが、かつては本殿近くの宝庫にあったことが知られています。

どれもわが国を代表する甲冑の名品で、平成22年度(2010)から平成26年度(2014)にかけて修理が行われました。

その修理は、当初の部分をできるだけ維持しながら汚れを除去し、補強を加えるなどしたもので、修理後は制作当初の整った姿が蘇りました。

甲冑は、金属、革、染織など多くの材質からできているので、修理には高度な技術とともに、素材の吟味などの確かな見識が要求されます。

この大変むずかしい修理をされたのが甲冑修理師である小澤正実氏です。展示を紹介する前にまずはこのことを紹介しなければならいでしょう。

さて、4領の甲冑は、馬に乗って矢を射るのに適した「大鎧」と、もともとは歩兵が用いていた「胴丸」がそれぞれ2領ずつあります。

まずは「赤糸威大鎧(梅鶯飾)」です。総重量が26.2キロと大変重く、武具としての力強さと、金具(金物)などの華やかさが見事に融合した名品です。

修理によってほこりを取り除いた結果、金色と銀色の金具のコントラストの輝きが蘇りました。また、修理の過程で、兜の鉢の内側に「一」の刻銘が確認され、この甲冑はおそらく奈良の甲冑師によって制作された可能性が指摘されるようになりました。

国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾) 鎌倉時代・13世紀 春日大社蔵 展示期間:1月17日(火)~2月19日(日)

次に「赤糸威大鎧(竹虎雀飾)」。こちらは日本の甲冑のなかでも、華やかさにおいては屈指の名品として著名です。こちらも金具を多用していて、総重量は28.95キロ(!)となります。

金具のモチーフは、竹・虎・雀だけではなく、藤・桐・菊などがみられ、金色の金具と鮮やかな赤の威糸が強いコントラストを生んでいます。

国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾) 鎌倉~南北朝時代・13~14世紀 春日大社蔵 展示期間:2月14日(火)~3月12日(日)

胴丸は先ほど記したとおり、本来は歩兵が用いるもので、軽快な甲冑でしたが南北朝時代(14世紀)ころになると、「兜」と両腕を守る「袖」を加えて武将にも用いられるようになりました。

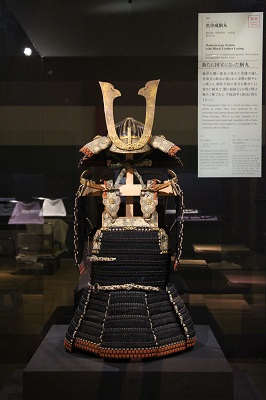

「黒韋威伊予札胴丸」は、ちょうど胴丸に兜と袖がつくようになった頃の甲冑で、さきほどの大鎧に比べると質実な仕立てで、総重量は17.75キロと軽くなります。

こちらも修理が行われるなかで、兜の内側に「大」の刻銘が確認されました。

国宝 黒韋威伊予札胴丸 南北朝~室町時代・14世紀 春日大社蔵 展示期間:1月17日(火)~2月19日(日)

最後に「黒韋威胴丸」は、平成28年(2016)に重要文化財から国宝になった甲冑です。

今回の修理によって、金具には精緻な彫金が施され、制作当初の部分を極めてよく留めていることが改めて確認されました。総重量は14.85キロです。

国宝 黒韋威胴丸 南北朝~室町時代・14世紀 春日大社蔵 展示期間:2月14日(火)~3月12日(日)

と、4領の甲冑を簡単にご紹介しましたが、実際にご覧になるとあまりこうした知識は必要ないかもしれません。

4領の甲冑が揃う空間には、それを忘れさせてしまうだけの圧倒的な迫力があります。

春日大社へ捧げられる祈り、大切に今に伝えられてきた歴史、そしてそれを支える技の世界をご覧下さい。

国宝甲冑4領そろい踏み!

春日大社の国宝甲冑4領がそろって見られるのは2月19日(日)まで、皆様お見逃しなく!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 酒井元樹(工芸室主任研究員) at 2017年02月14日 (火)

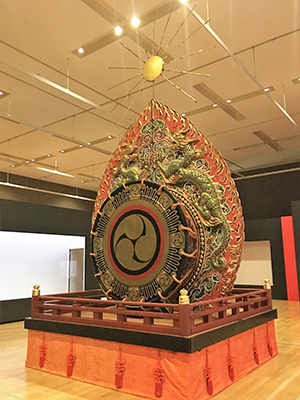

春日大社展の会場を歩いていると、どこからともなく、パア~ア~、ピ~イ~、ドン、パア~ア~~と雅楽(ががく)の音色が聞こえてきます。すると突然にドーンと巨大でカラフルな置き物(?)が姿を現わします。まさかと思われますが、これは一つの楽器であり、その名は鼉太鼓(だだいこ)。鼉太鼓は宮廷芸能の雅楽に用いる楽器で、筒形の胴体の前後に巴文を描いた革製の鼓面を調緒(しらべお)で留めて、胴体のまわりに彩色をほどこした火焔形(かえんがた)の装飾板でかこみ、朱塗りの欄干をめぐらせた台の上に置きます。高さは約7メートルあります。

てっぺんの日輪の飾りまで含めると、高さは約7メートルに及ぶ。

雅楽には、左方の唐楽(とうがく)と右方の高麗楽(こまがく)といって左右の区別があり、左方の舞装束には赤系、右方の舞装束には青系の色を用います。鼉太鼓については、左方の巴文を赤色の輪、右方の巴文を青色の輪でかこみます。そのほか、火焔形の装飾板には左方なら龍、右方なら鳳凰を彫刻し、太鼓のてっぺんの飾りには左方なら日輪(にちりん)、右方なら月輪(がちりん)を立てるといった細かい区別もあります。春日大社には源頼朝が寄進したという伝承をもつ鼉太鼓があり、ながらく同社のおん祭での演奏に用いられてきましたが、30年ほど前に複製が作られました。このたび展示されているのは、その複製の左方の鼉太鼓です。つまり、本式なら、これと同じ大きさの右方の太鼓がもう一つならぶわけです。

おん祭では御旅所の仮御殿に春日若宮神をお遷しして、その前でさまざまの芸能を演奏して楽しんでいただく。

展示室ではおん祭の情景をダイジェストで放映している。

春日大社展に展示をしている鼉太鼓は、昨年末に春日若宮のおん祭が終わると、翌日ただちに御旅所(おたびしょ)で解体されたのちに、大型トラック2台で東京国立博物館まで運んで、すぐさま組み立てられました。いつもなら博物館や社寺などの屋内で作品の梱包を行なうのですが、このたびは特別事態として野外での作業となりました。御旅所の仮御殿のなかで芸能を御覧になっていた若宮神は、昨夜のうちに若宮神社へとお戻りになられたので、すでに空き家となった仮御殿の前での作業でしたが、その代わりに、通りすがりの鹿たちが遠巻きになって黒い大きな目で私たちの仕事をじっと見守っていました。

御旅所で鼉太鼓を解体して梱包する。解体された部品は、木枠で固めてから大型トラックに載せる。

東京国立博物館で鼉太鼓を展示するには、奈良の尾田組の知浦文男(ちうらふみお)さんに監督をしていただき、日本通運のプロフェッショナル・チームが組み立ててくださいました。知浦さんは長年にわたって南都の社寺の祭事にたずさわってこられた方で、社寺界隈ではもちろん、御一緒に公園を歩いていると鹿せんべいを売っている人たちからも挨拶の声が飛んでくるほどに親しまれています。知浦さんは昨年末をもって定年退職されたので、このたびの展示監督が最後のお仕事の一つとなりました。知浦さんには「鼉太鼓はただの飾りの置き物ではなく、楽器なので、良い音が響く位置を探してきちんと鼓面を張らなければいけない。ただし展示などの場合には、鼓面を張ったままでは革に負担をかけるので適度に緒をゆるめなければいけない」などといった細やかな心得を教えていただきました。おかげさまで無事に鼉太鼓は組み上がり、展示室で色鮮やかな巨体を誇っています。知浦さん、ありがとうございました。そして長い間、お疲れさまでした。

御旅所とは異なり、展示室内で鼉太鼓を組み立てるには広さが制限されるので、高い足場を作ることになった。

組み立て中の鼉太鼓と、春日大社および尾田組のスタッフの方々。右から春日大社の中野和正さん、松村和歌子さん。尾田組の知浦文男さん、落合和久さん。

完成した鼉太鼓

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2017年02月03日 (金)

東洋館の4階、8室で開催中の、台東区立書道博物館との連携企画「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」は、1月31日(火)から後期展に入り、会期も残すところ1か月を切りました(東京国立博物館:~2月26日(日)、台東区立書道博物館:~3月5日(日))。

陳列替えを経た両会場では、絵画を中心に新たな作品がお目見えしております。

1089ブログでは、本展の魅力を3回にわたってお伝えします。今回は、「明末清初の絵画の楽しみ方」に続く第2回目です。

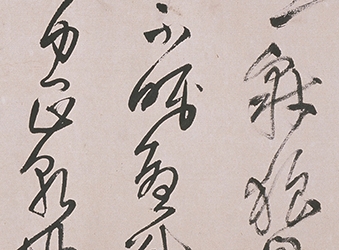

ここでは、董其昌の理念を受け継ぐと言っても過言ではない、明末清初の時期に展開した「連綿草」という書のスタイルの魅力について、ご紹介しようと思います。

連綿草と言っても、楷書や行書、草書などと違って、一般的にあまり聞き慣れない言葉かと思います。

連綿草とは、筆の勢いを切らさずに複数の文字を続け書きする「連綿」を駆使した草書のことを言います。

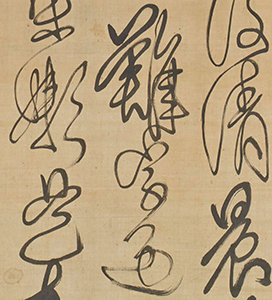

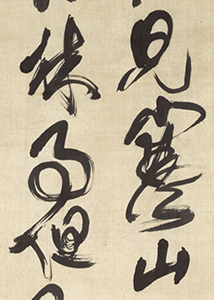

草書五言律詩軸 傅山筆 清時代・17世紀 東京国立博物館蔵

東京国立博物館で2017年2月26日(日)まで展示

(右)部分拡大

傅山筆「草書五言律詩軸」は、本展で展示する書のなかでも、ひときわ目をひく作品です。一見して、目が回ってしまうかのような、「クネクネ」「グルグル」とした、なんとも奇怪な作品だと思われるのではないでしょうか。

上下左右に筆を振幅させながら、下へ下へと息長く書き進められた線は、あたかも変幻自在に動く縄のように、次々と多様な造形の文字を生み出していきます。

それぞれの字は整った造形ばかりではなく、左右に傾いたり、縦に伸ばされたり、あるいは、つぶれて扁平になったものまで、実に様々な表情を見せます。

太さの変化していく線が湾曲、交差して一字をつくり、そうしてつくられた大きさ・形・墨量の異なる文字がこの作品を構成することで、観る者に奥行きや立体感すら覚えさせます。

筆者の傅山(1607~84)は、明朝の滅亡後に、黄冠朱衣を身に着けて諸方に流寓し、明の遺民として清朝への抵抗の意を示した人物です。

書に対しては、すぐれた人物であれば自ずと書もまた奥深いものとなるという考えを示し、技巧がもつ作意や虚飾といったものを排して、自然にありのまま書くことを主張しました。

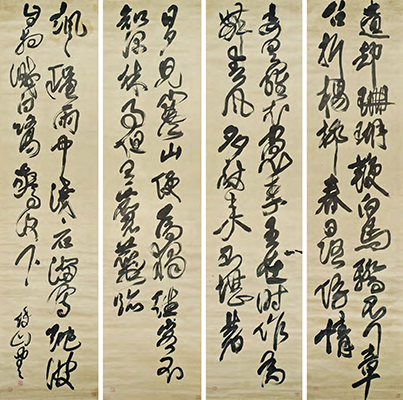

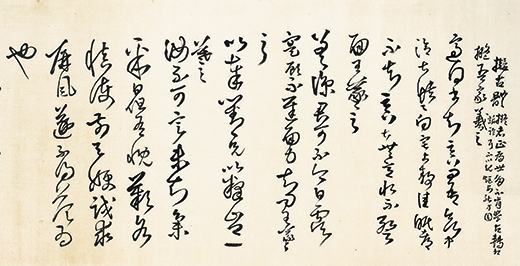

草書五言絶句四首四屛 傅山筆 明〜清時代・17世紀 東京国立博物館蔵(青山杉雨氏寄贈)

東京国立博物館で2017年2月26日(日)まで展示

部分拡大

例えば「草書五言絶句四首四屛」では、奔放自在に筆を走らせ、時にいびつさをも伴う奇異な造形を生み出しています。紙面構成や墨の使い方、そして連綿の用法などを見ても、意の赴くままに書写していることが窺えます。

巧拙を超えた、大胆極まりないこの字姿には、観る者の心に迫る、筆者の精神が表れているように思われてなりません。

傅山とともに、連綿草をよくした代表格として挙げられるのが王鐸(1592~1652)です。

王鐸は明朝滅亡に際して、清への恭順を余儀なくされ、明清両朝に仕えた弐臣として、後世に厳しく非難された人物です。書に対しては、王羲之・王献之を主として、専ら『淳化閣帖』の臨摸により研鑽を積みました。

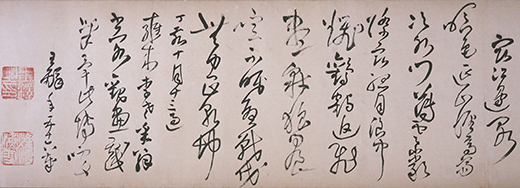

臨書は原本に近似するものから、大胆な改変を行うものまで実に幅広く、王鐸にとっての臨書が、様々な表現の実験の場であったものと思われます。「書画合璧巻」における『淳化閣帖』の臨書は、前者に相当しますが、形似に終始しない態度が窺えます。

書画合璧巻(部分) 王鐸筆 清時代・順治6年(1649) 大阪市立美術館蔵 ※現在は展示しておりません

部分拡大

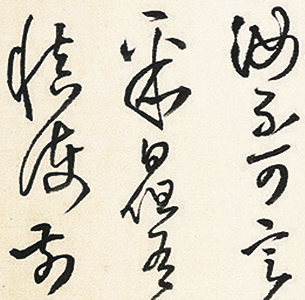

王鐸の草書の魅力として、連綿の多様さが挙げられます。例えば「草書詩巻」に見られるように、連綿がただ文字をつなぐのみに止まらず、太さや長さ、曲直の具合など多様な線を駆使して、運筆に緩急をつけ、造形や紙面構成に安定と変化をもたらしています。

この多様な連綿が臨書による成果だとすれば、王鐸は古典の文字と文字の間、即ち連綿に表れる筆者の息づかいや筆意をも学びとろうとしていたことは想像に難くありません。

草書詩巻(部分) 王鐸筆 明時代・永暦元年/清時代・順治4年(1647) 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で2017年3月5日(日)まで展示

部分拡大

一般的に、「書は線の芸術」と言われます。連綿草の魅力は、表情豊かな文字造形もさることながら、様々な質感の線が一つの書に混在することのように思います。

本展では、王鐸や傅山をはじめ、張瑞図、黄道周、倪元璐といった、連綿草をよくした諸家の書を展示しています。彼らの書を前に、墨線を目でたどって、当時の書きぶりを追体験してみてはいかがでしょうか。

関連事業

日程 2017年2月4日(土)

時間 13:30~15:00 *開場は13:00を予定

会場 平成館 大講堂

講師 鍋島稲子(台東区立書道博物館)、富田淳(当館学芸研究部長)

定員 380名(先着順)

聴講料 無料(ただし当日の入館料が必要)

展覧会図録

編集・編集協力:台東区書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売中

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2017年01月31日 (火)

特別展「春日大社 千年の至宝」の開催に合わせ、平成館一階企画展示室では「春日権現験記絵模本III―写しの諸相―」と題する特集を行なっています。

この特集は、奈良市に鎮座する春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描く春日権現験記絵模本の魅力とともに、春日信仰の諸相を様々な角度からご紹介する3回目の試みです。一昨年は「美しき春日野の風景」、昨年は「神々の姿」をテーマとしましたが、今回は「写しの諸相」をテーマとしています。

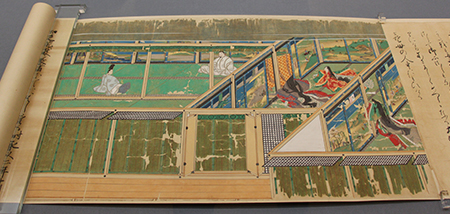

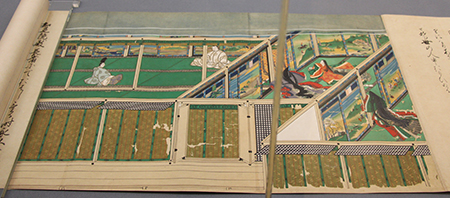

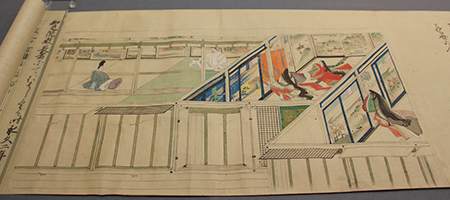

今回展示している春日権現験記絵模本の原本=春日権現験記絵は、三の丸尚蔵館が所蔵する全20巻の絵巻です。鎌倉時代の後期、時の左大臣西園寺公衡の発願により、高階隆兼という宮廷絵所絵師によって描かれました。通常紙に描かれることの多い絵巻としては異例の絹に描かれおり、数ある絵巻作品の中でも最高峰の一つに数えられています。拝観が厳しく制限されていた春日権現験記絵は、江戸時代中期にいたっていくつかの模本が作られることになります。

本展にあたっては、摂関家筆頭、近衞家凞(このえいえひろ、1667~1736)の命により渡辺始興(わたなべしこう、1683~1755)が描いた陽明文庫(ようめいぶんこ)本、松平定信(まつだいらさだのぶ)の命で作られた春日本、阿波蜂須賀(あわはちすか)家伝来の徳川美術館本、紀州新宮(しんぐう)の丹鶴(たんかく)文庫伝来の新宮本を特別にご出陳いただくことがかないました。これらに当館所蔵の紀州(和歌山)藩主徳川治宝(とくがわはるとみ、1771~1852)の命によって冷泉為恭(れいぜいためちか、1823~64)らが描いた紀州本、大正から昭和にかけて12年がかりで写された帝室博物館本をあわせて展示しています。春日権現験記絵の模本がこれだけ一堂に並ぶのも初めてのことではないかと思います。

今回の展示では、前半に各伝本の同じ場面を陳列しています。同じ場面を描いていたとしても、「写し」の方法も大きく異なります。

春日権現験記絵(帝室博物館本)巻三 前田氏実筆 大正14年(1925) 東京国立博物館蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

春日権現験記絵(春日本)巻三 江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

はじめに帝室博物館本。画面の剝落や損傷なども原本に忠実に写す「現状模写(剝落模写)」という方法をとります。

続いて陽明文庫本や紀州本。こちらは原本の剝落などを彩色によって補う「復元模写」という方法です。春日本は前半が剝落模写、後半が復元模写という特殊な構成をとります。いずれも原本を「写す」というよりも、新しい「鑑賞画」を作り出すといった感覚のほうが近いかもしれません。

春日権現験記絵(紀州本) 巻三 冷泉為恭ほか筆 江戸時代・弘化2年(1845) 東京国立博物館蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

春日権現験記絵(新宮本)巻三 山名行雅筆 江戸時代・19世紀 個人蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

そして徳川美術館本や新宮本。こちらも剝落模写、復元模写が混在しますが、全ての画面に彩色を施さず、色注などを付しています。美的な鑑賞のためというよりは、有職研究などのための資料的性格が強いと言えるでしょう。

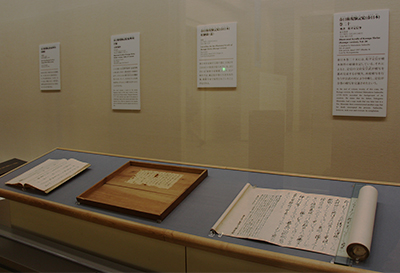

展示の後半では、春日本や紀州本の制作事情や、春日本を制作させた松平定信による「模本の模本」などの作例もご紹介しています。

右から、

春日権現験記絵(春日本)別巻 田安宗武筆 江戸時代・18世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(春日本)巻二十 奥書=松平定信筆 江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

春日権現験記絵(紀州本)目録 長沢伴雄筆 江戸時代・弘化2年(1845) 東京国立博物館蔵

松平定信の編纂による、古画類聚 宮室 十五 江戸時代・寛政7年(1795)(写真右)など

同じにように見えて、模本にも様々な性格があります。それぞれの画面見比べながら、その違いをご覧いただきたいと思います。

特別展では、三の丸尚蔵館所蔵の「春日権現験記絵」原本(巻12・20)も出陳されています。色の様子など、こちらと比較しながらあわせてご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室主任研究員) at 2017年01月27日 (金)

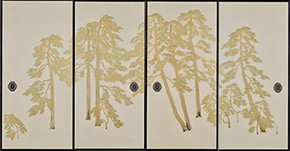

明治から昭和にかけて活躍した横山大観(1868~1958)は、現在でも高い人気を誇り、「国民的画家」ともいわれています。その大観が、香り立つほどに紅白の梅を華やかに描いています。画面からは春ののどかな陽気が感じられるほどです。

梅図襖 横山大観筆 大正15年(1926) 団体所有

梅図襖(部分)

この襖絵は香淳皇后(昭和天皇の皇后)の父、久邇宮邦彦王(くにのみやくによしおう、1873~1929)が大正13年(1924)に建てた御常御殿(おつねごてん)と呼ばれる建物を飾った襖絵です。御常御殿は、東京都渋谷区広尾にあった旧久邇宮邸に建てられた千鳥破風入母屋造りの日本建築で、一階の居間、寝室の襖絵を大観が担当し、大正15年に完成しました。梅図の裏には隣接する居室の襖絵として、金泥の絵具で松と竹が描かれています。

松図襖 横山大観筆 大正15年(1926) 団体所有 ※こちらは展示されません

竹図襖 横山大観筆 大正15年(1926) 団体所有 ※こちらは展示されません

多くの日本画家たちが制作に参加して、御殿はさながら美術館のように彩られました。これらの襖絵は、昭和5年(1930)の第2回聖徳太子奉讃展覧会で一部が展示されて以来、長らく公開されたことのない大観の力作です。

大観はその長い画業のなかで、さまざまな絵画表現を試みました。明治時代には西洋油画にみられる輪郭線を使わない新たな日本画を描き、そして大正時代には、この襖絵にみられるように江戸時代に興隆した琳派風の画風を取り入れています。横方向に枝が長く伸びる梅の樹は、自然のままの梅のかたちを写しとったものではなく、梅花は型紙であらわした図案のようなものとなっています。このような絵画表現を特徴とした尾形光琳(1658~1716)や酒井抱一(1761~1828)など琳派の絵師たちは、日本古来の「やまと絵」の表現からさらに平面性や装飾性を強調して鳥獣や草花、山水を描いています。大観は琳派の絵画表現を、日本絵画の神髄として蘇らせているのです。

この襖絵が描かれた時期には、大観の代表作といわれる作品が集中していますが、この梅図襖もそれらの一つといえます。また大画面の作品として、大観は屏風形式の作品を数多く手がけていますが、襖絵の作例はほとんどありません。

左から、水芭蕉 小川芋銭筆、紅梅 荒井寛方筆、椿 北野恒富筆、牡丹に雀 下村観山筆 すべて聖心女子大学蔵

旧久邇宮邸の敷地は、戦後に聖心女子大学のキャンパスとなり、御常御殿は大学によって管理されていて「パレス」と呼ばれています。今回の展示には御殿にそのまま残った天井画も合わせて展示される、またとない機会です。87年ぶりに広く公開される知られざる大観の大作をぜひご覧ください。

展示情報

近代の美術(本館18室)

展示期間:2017年1月24日(火)~3月5日(日)

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(平常展調整室長) at 2017年01月24日 (火)