1089ブログ

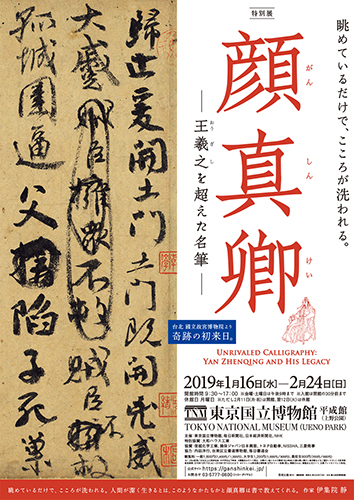

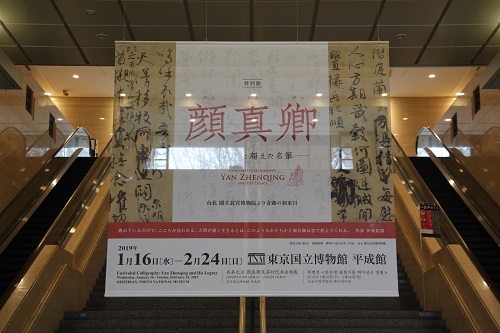

年明けに始まった特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」も、気がつくといつのまにか折り返し地点を過ぎていました。連日多くのお客様にお越しいただいておりまして、関係者一同、心より御礼を申し上げる次第です。

開幕前は、「顔真卿って、誰っ!?」という状態で、はたしてどれくらいの人が展覧会を観に来てくださるのだろうかと、不安でいっぱいでした。

もちろん、展覧会の構成は顔真卿だけでなく、中国の書の歴史そのものを概観しつつ、顔真卿が生きた唐時代の書をたっぷりと紹介し、さらに唐時代の書が日本や後世に与えた影響も考えてみようという、壮大なスケールで準備をしてきました。

書は基本的に紙の白と墨の黒のモノトーンで繰り広げられる二次元の地味な世界です。そのハンディを克服すべく、本展は、書の歴史上もっとも華やかな唐時代に重きを置き、展示作品数も唐時代の書を充実させました(選んだ作品が多すぎてケースに入りきれず、泣く泣くあきらめたものも多々ありましたが…)。

今回のブログでは、展覧会のキモである唐時代の書のなかから、チラシやホームページにはない、かくれたみどころをご紹介しようと思います。

王羲之の字姿のデパート

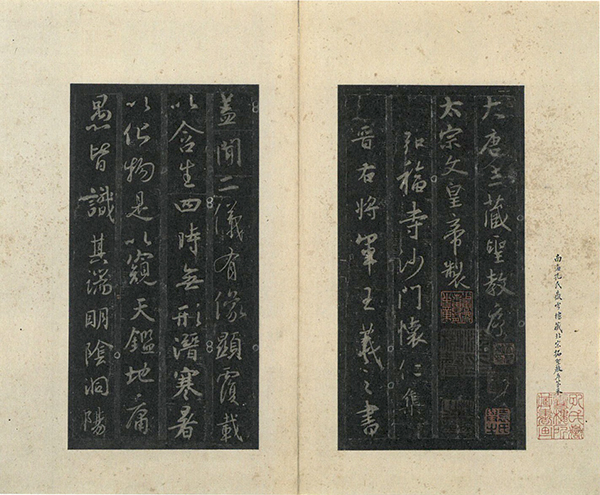

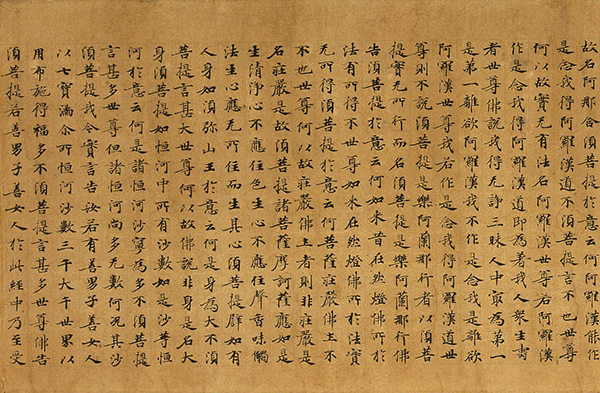

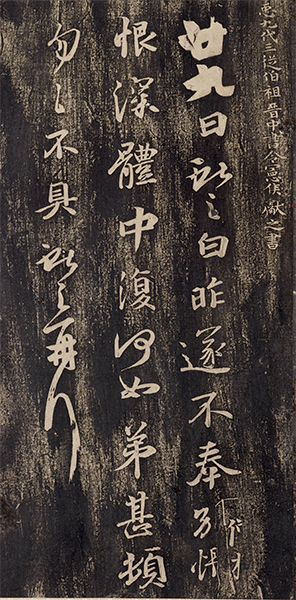

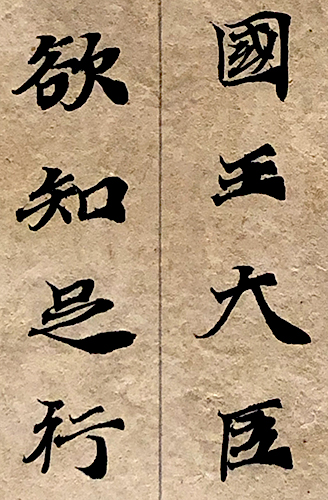

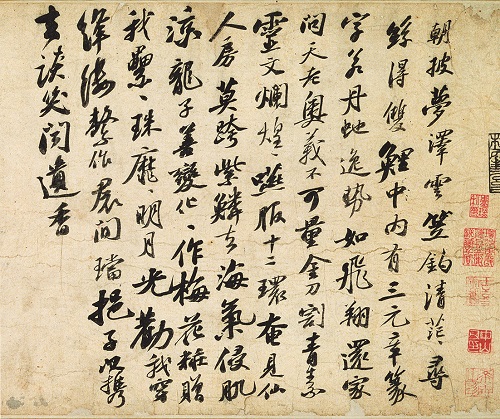

集王聖教序-孔氏嶽雪楼本- 王羲之筆

唐時代・咸亨3年(672) 香港中文大学文物館(北山堂寄贈)

唐時代の書は、太宗皇帝による王羲之崇拝と深い関係があります。

集王聖教序は、懐仁という弘福寺の僧が太宗より命じられ、宮中に所蔵される王羲之の真筆から文字を集めてつくった石碑です。王羲之の字姿を豊富に見ることができるので、手本としても尊ばれました。

本作は、清時代の収蔵家である孔広陶(1832~1890)の旧蔵品で、宋時代の貴重な拓本です。

香港中文大学文物館には、北山堂の堂名で知られる利栄森(1915~2007)の膨大なコレクションが収蔵されており、拓本だけでも2000件以上にのぼります。その中から特に優品10件を精選して「北山十宝」と名付けました。

今回、香港中文大学文物館よりお借りした4件は全て「北山十宝」の名品であり、もちろん、どれも初来日です!

ようこそ、日本へ!

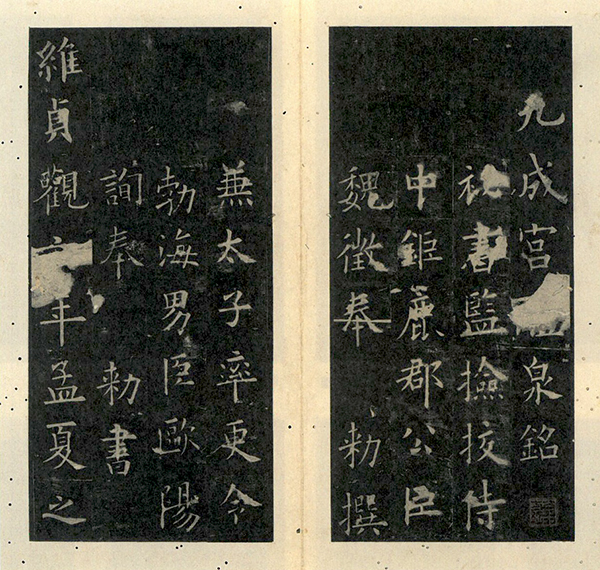

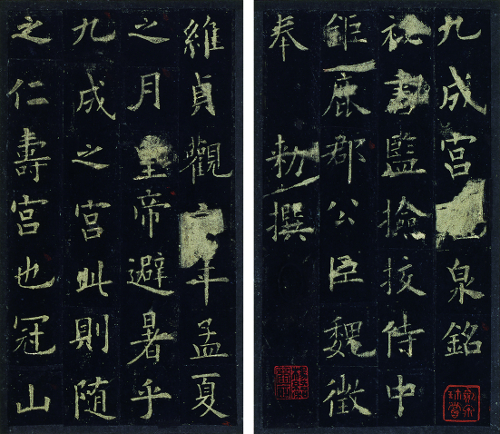

九成宮醴泉銘-汪氏孝経堂本- 欧陽詢筆

唐時代・貞観6年(632) 香港中文大学文物館(北山堂寄贈)

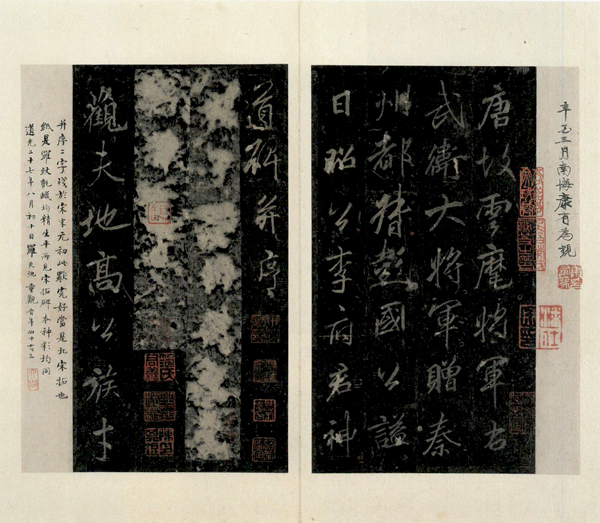

李思訓碑-呉栄光蔵本- 李邕筆

唐時代・開元28年(740) 香港中文大学文物館(北山堂寄贈)

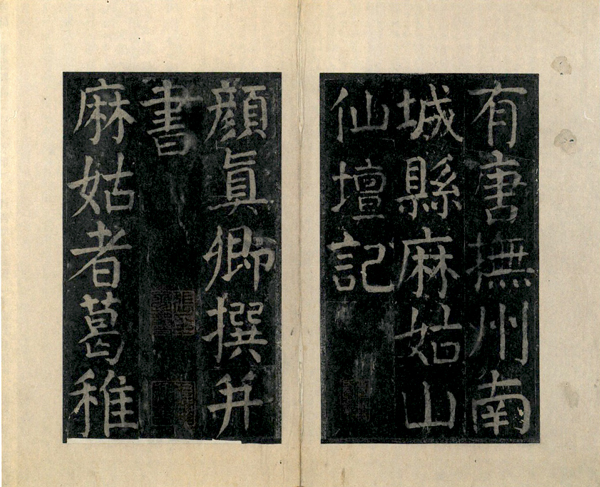

麻姑仙壇記-何紹基蔵本- 顔真卿筆

唐時代・大暦6年(771) 香港中文大学文物館(北山堂寄贈)

褚遂良の美のツボをおさえてます

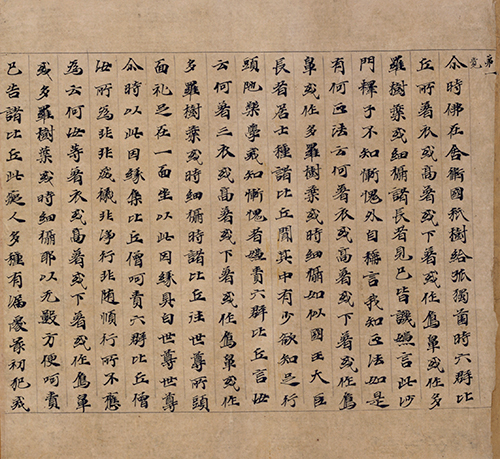

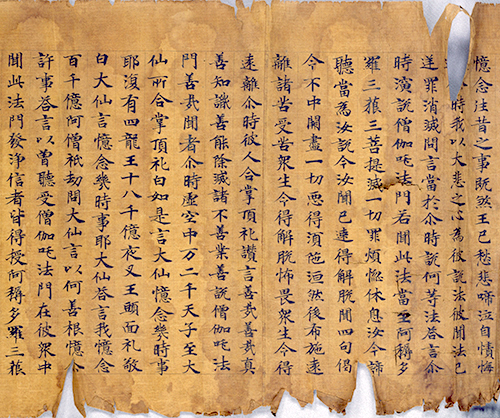

金剛般若波羅蜜経残巻

唐時代・7世紀 三井記念美術館(2月13日より展示)

中国書道史は、100年ほど前まで拓本や模本を中心に編まれてきました。しかし20世紀初頭、敦煌莫高窟の第17窟から5~10世紀に至る肉筆の写本が大量に発見されたことで、隷書や楷書の変遷がつぶさに観察できるようになりました。

今回注目すべき唐時代の書のウリの一つがこの肉筆写本であり、美しい楷書の姿には本当に心を奪われます。

本作は、671年から677年頃の唐高宗の時代に、宮中の優秀なエリート写経生らによって書写された「長安宮廷写経」とよばれる経巻です。「長安宮廷写経」は、世に30点余りしか現存しません。

筆致や書風はもちろん、紙や墨にいたるまで、あらゆる点において最高の出来栄えを誇ります。書風は麗しく雅であり、張りのある線質で、晩年における褚遂良の艶やかな書の影響がうかがえます。

王羲之たちのゴシップあります

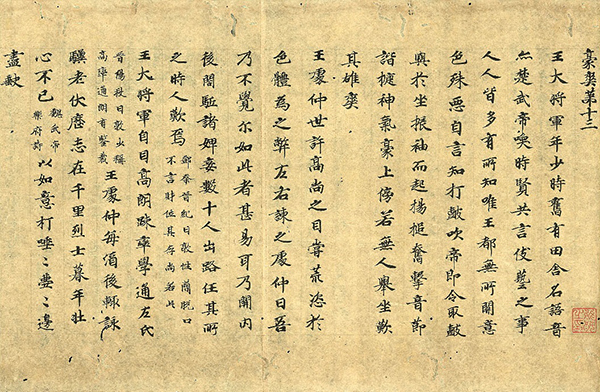

国宝 世説新書巻第六残巻-豪爽-

唐時代・7世紀 東京国立博物館(2月13日より展示)

唐時代は、敦煌莫高窟で発見された写本のほかに、遣唐使らによって日本に将来された写本があります。端正で美しく、力強い筆致で書かれた本作は、『世説新語』の名で知られる書物で、後漢時代の末から東晋時代にかけて活躍した名士のゴシップを集めたものです(今でいう週刊誌ネタのようなもの)。中には王羲之やその一族たちがやり玉に挙げられている内容も収録されています。いつの時代も有名人は苦労が絶えません…。

紙背には、平安時代末期の『金剛頂蓮花部心念誦儀軌』が書写されています。

日本への伝来の古さを物語っていると同時に、本作がいつしか日本でリサイクル紙として使われたことがわかります。平安時代の貴重な筆跡とともに、世説新書の残巻は我が国で大切に保存されてきました。

受験生の諸君、健闘をいのる

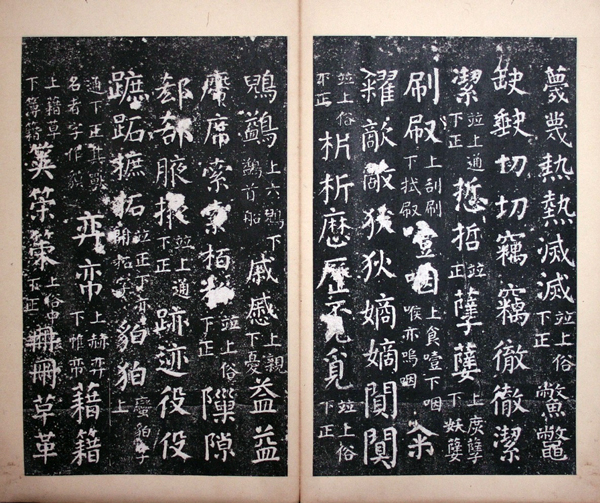

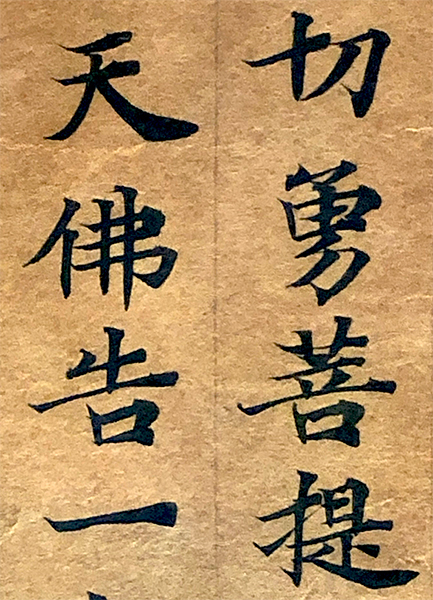

干禄字書 顔真卿筆

唐時代・大暦9年(774) 台東区立書道博物館

受験シーズン、まっさかり。受験生のみなさんは、毎日重圧に耐えながら一生懸命勉強をされていることと思います。

中国でも、官僚になるためには科挙という大変難しい試験を受けなければなりませんでした。

この干禄字書は、科挙の答案に用いるべき正しい字形を示した字書であり、受験生の必須アイテムでした。干禄とは、禄をもとめる、つまり官に仕えるという意味です。

顔真卿の叔父である顔元孫が著し、顔真卿が66歳の時に書写しました。字書の内容はもちろんのこと、顔法で書かれた楷書もまた後世に大きな影響を与えました。

さすがに科挙の受験バイブルとあって、石碑の拓本をとる人たちがあとを絶たず、この拓本からも碑面の文字が摩滅している状態がよくわかります。

さて、ほんの少しだけ唐時代の書をご紹介いたしましたが、まだまだみどころは語り尽くせません。

今回の展示総数177件のうち、唐時代の書は106件あります。海外からは8件お借りし、国内の所蔵作品は98件展示されています。

百聞は一見にしかず。ぜひ会場で、唐時代の書の魅力を感じてみてください!

関連展示

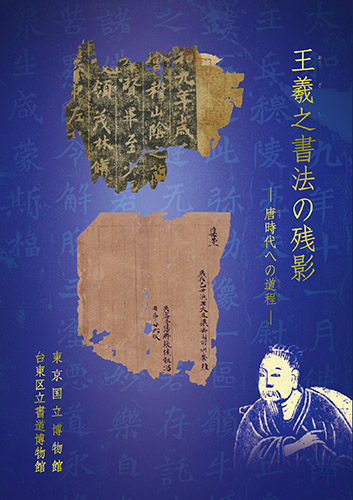

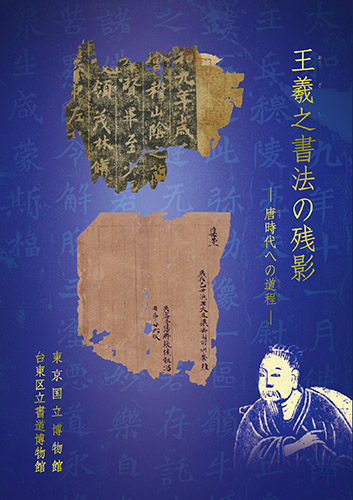

特別展「王羲之書法の残影ー唐時代への道程ー」2019年3月3日(日)まで

東京国立博物館東洋館8室、台東区立書道博物館にて絶賛開催中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、中国の絵画・書跡、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2019年02月12日 (火)

平成館で開催中の特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」は連日、国内外から多くのお客様にご鑑賞いただいており、たいへんな賑わいをみせております。

特別展の鑑賞前後に、あわせて足を運んでいただきたいのが、東京国立博物館東洋館8室(トーハク)と台東区立書道博物館(書博)で開催している連携企画「王羲之書法の残影-唐時代への道程-」です。

先日、書博の鍋島主任研究員が連携ブログ「その1」として、連携企画展の構成や見どころ、顔真卿展との関係をわかりやすくお伝えくださいました。

今回の「その2」では、数ある展示作品(展示件数:トーハク34件、書博67件・展示替えあり、計101件)のなかでも、主に法帖に残された南朝の書、石碑などにみられる北朝の書、そして肉筆の書から、オススメの作品やポイントをご紹介いたします。

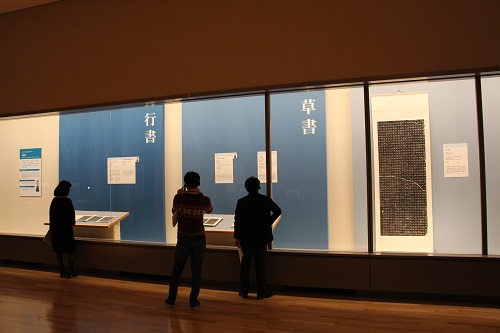

東洋館8室の展示風景 |

台東区立書道博物館の展示風景 |

本展で展示している書の資料は、大きく肉筆と拓本に分けられます。

真跡とされる肉筆の書は、基本的に世の中に1点しか存在しません。一方、石碑・墓誌・摩崖(自然の岩肌に刻されたもの)などの石刻資料の拓本や、書の名品を石や木に刻して作られた版からとられた拓本(法帖)はいわばコピーで、原石・原版がある限り、複製は可能です。

古代の肉筆資料や古い時代にとられた拓本はたいへん希少で、書の鑑賞や学習においても珍重されています。

南朝の書のオススメ 万歳通天進帖

南朝では、後漢時代の建安9年(204)と西晋時代の咸寧4年(278)に発令された、いわゆる立碑の禁(石碑の建立の禁止)を踏襲したため、この時期の石碑の書はあまり残されていません。

一方、後世に制作された法帖には、王羲之・王献之(二王)らの書法を継承した南朝の貴族たちによる書簡などの書が残されています。

法帖をもとにしてまた新たな法帖が作られたことにより、その書は原本(肉筆)の字姿をどれほど忠実にとどめているか不確かな面があります。しかし、法帖は宋時代から清時代まで途絶えることなく制作され、書の鑑賞や学習の主なツールとして扱われてきました。それにより、二王や南朝の貴族たちの書も広範に普及して、その書のイメージが形成されたと見られます。

展示作品の中では、「万歳通天進帖」に所収される書がオススメです。

この「万歳通天進帖」は、唐の則天武后の治世、万歳通天2年(697)に、王羲之の子孫で当時宰相であった王綝が、二王をはじめとする家宝の王氏一族の書を、則天武后に献上したものです。

原本は残されていませんが、則天武后の命により宮中で制作された精巧な模本が遼寧省博物館に現存し、明時代に制作された華夏『真賞斎帖』や文徴明『停雲館帖』といった法帖にも収録されて、その様相を窺うことができます。

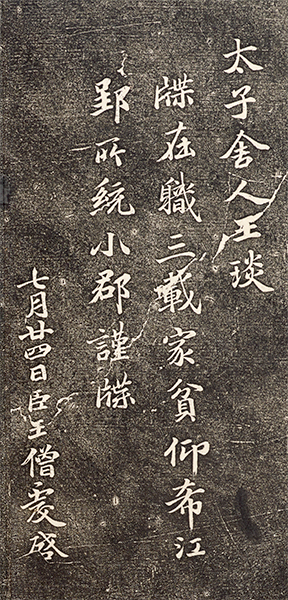

書博では、『真賞斎帖』中の「万歳通天進帖」から王羲之「姨母帖」と王献之「廿九日帖」を、トーハクでは『停雲館帖』中のそれから王僧虔「行書太子舎人帖」、王慈「草書栢酒帖」、王志「草書一日無申帖」を展示しています。

「万歳通天進帖」の確かな来歴や両法帖の「刻」の精細さからも、これらは原本の字姿をよく伝えるものと考えられ、是非ご覧いただきたい作品です。

右:廿九日帖 王献之筆 東晋時代・4世紀 台東区立書道博物館蔵(書博 全期間展示)

左:行書太子舎人帖 王僧虔筆 宋~斉時代・5世紀 東京国立博物館(東洋館8室 全期間展示)

王僧虔は王羲之と同じ琅邪王氏一族の子孫。宋の文帝は王僧虔の書を見て、王献之より優れていると評したと言います。

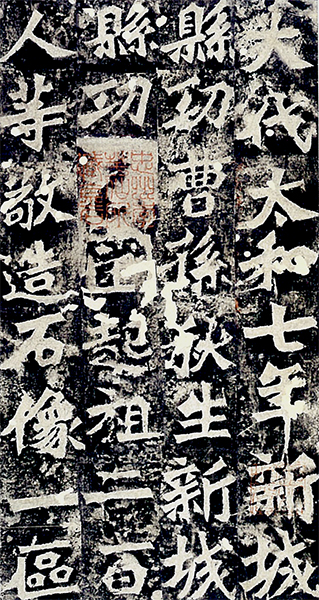

北朝の書のオススメ 龍門二十品

北朝では立碑の禁の風習は薄れ、石碑など石刻資料が数多く残されます。

石刻資料にみられる銘文とその拓本の書には、刃物によって文字を彫った際の「刻」の味わいが、少なからず原本(肉筆)の書に加味されて表現されます。

彫刻された書の味わいとともに、原本の字姿を想像することも拓本を鑑賞する醍醐味の一つです。

北朝の石刻資料の書のなかでも、龍門造像記は「刻」の味わいが顕著で、鑑賞の醍醐味を楽しむことができます。

河南省洛陽から南へ14kmほどのところに位置する龍門石窟は、北魏から唐時代にかけて造営された石窟寺院です。1352か所もの洞窟には、10万にも及ぶ仏像が彫られ、そこに仏像を造った際の願文である造像記が数多く残されます。

2千件とも言われる北魏時代の龍門造像記のうち、書の優品20件を選定した「龍門二十品」はその代表格として知られます。

本展では、両館あわせて20件全てを展示し(トーハクで8件、書道博物館で12件)、龍門造像記の雄強な書の世界をご堪能いただけます。

右:楊大眼造像記(部分) 北魏時代・5~6世紀 東京国立博物館蔵(東洋館8室 全期間展示)

左:孫秋生造像記(部分) 北魏時代・景明3年(502) 台東区立書道博物館蔵(書博 全期間展示)

両者にみられる文字構えや重厚で鋭い筆法は、北魏時代の肉筆の書にも通ずるところがあります。

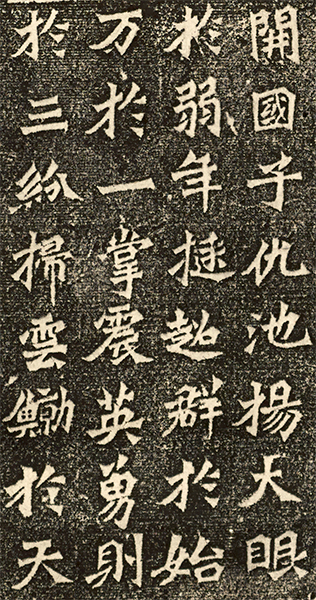

肉筆の書のオススメ 異なる趣の楷書の美

本展では、南北朝時代から唐時代までに書写された仏典などの典籍の写本(肉筆の書)をトーハクで4件、書道博物館で6件展示します。

肉筆の書と拓本の書を同日に比べることはできませんが、肉筆の書の良さは何と言っても、その一点一画に筆者の息づかいや感情の起伏までもが顕著に表れ、文字の造形には筆者の趣味嗜好や地域・時代ごとの特性が映し出され、それらを直に感じ取ることができる点にあります。

三国時代(220~280年)に萌芽した楷書は、晋を経て、南北の両朝で少なからず趣の違いを見せ、南北の統一を果たした隋時代(581~618年)に両朝の趣が融合したかのような整った美しい造形に至り、唐時代(618~907)には更に洗練された様式として完成します。

展示する肉筆の書には、その過程の一端を窺うことができます。

律蔵初分巻第十四 北魏時代・普泰2年(532) 台東区立書道博物館蔵(東洋館8室 全期間展示)

「律蔵初分巻第十四」は筆の鋒先を利かせて書写され、弾力性に富み、鋭く重厚な線が見られます。右上がり強く、構築的な字姿は、龍門造像記の書を彷彿させます。

僧伽吒経巻第二 隋時代・大業12年(616) 台東区立書道博物館蔵(東洋館8室 全期間展示)

「僧伽吒経巻第二」は、実に均整のとれた文字構えをしています。この字姿には、隋時代の楷書が至った造形美が見られます。

毎年恒例となりましたトーハクと書博の連携企画は、本展で16回目を数えます。

実は顔真卿展でも、書博から50点近くの貴重な作品をご出陳いただいており、あらためて世界屈指の書のコレクションだと感じました。

トーハクと台東区立書道博物館で、多彩な書の世界をご堪能いただけますと幸いです。

王羲之書法の残影-唐時代への道程-

編集・編集協力:台東区立書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:1,000円(税込)

ミュージアムショップにて販売

※台東区立書道博物館でも販売しています。

王羲之書法の残影-唐時代への道程-

編集・編集協力:台東区立書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:1,000円(税込)

ミュージアムショップにて販売

※台東区立書道博物館でも販売しています。

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。トーハク、書道博物館の学芸員が書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

関連展示

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」2019年2月24日(日)まで

東京国立博物館平成館にて絶賛開催中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室研究員) at 2019年02月09日 (土)

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」(1月16日〈水〉~2月24日〈日〉、平成館)は、2月8日(金)、10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、倉持英樹さん。本日は奥様の育美さんとご一緒に来館されました。

倉持英樹さんには、当館館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録と本展オリジナルトートバッグを贈呈。

贈呈式には当館広報大使トーハクくんも登場! セレモニーを盛り上げました。

左から倉持英樹さん、倉持育美さん、トーハクくん、当館館長 銭谷眞美

倉持さんは万年筆がお好きでよく字をお書きになるとのことで、特に「祭姪文稿」をご覧になりたいとお話しくださいました。

また、「王羲之が優れていると思っていたが、タイトルにある『王羲之を超えた名筆』を確認したい」という倉持さん、当館には二度目の来館で、奥様とは博物館・美術館によく一緒にお出かけされるとのことです。

ありがとうございます。

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」は、本日も多くのお客様にお越しいただいており、残すところ2週間あまりとなりました。

皆様のご来館を心よりお待ちいたしております。

カテゴリ:news、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2019年02月08日 (金)

黒田先生のアトリエから―特集「ラファエル・コランと黒田清輝」によせて

黒田記念館 黒田記念室では現在、特集「ラファエル・コランと黒田清輝」(~4月14日(日))を開催しています。

今日は、そのご紹介もかねて“日本近代洋画の父”、黒田清輝先生のお宅にお邪魔してみましょう。

写真はおそらく明治30年代後半、黒田先生のアトリエで撮ったものです。

足を組んでポーズをとる黒田先生、コール天の上下は当時、奔放な芸術家のファッションとして人目を引いたそうです。

アトリエでの黒田清輝 明治30年代後半撮影

黒田先生のうしろに見えるのは、現在、静嘉堂文庫美術館にある《裸体婦人像》(①)。

明治34(1901)年の白馬会展覧会で展示されたおり、風紀を乱すということで下半身を布でおおわれた、いわゆる“腰巻事件”で有名な作品です。

この写真でも、黒田先生の頭で下半身が隠れていますが、これはたまたまでしょう。

写真右端には、黒田先生が明治30(1897)年に描いた《秋草》(岩崎美術館蔵、②)も見えます。その左にある小さな額(③)に飾られているのは、おそらく現在、ミラノのアンブロジアーナ絵画館にある《貴婦人の肖像》の写真でしょう。この絵は長い間、レオナルド・ダ・ヴィンチの作と考えられていました。黒田先生、どうやらルネサンス美術にも関心があったようです。

さて、ご注目いただきたいのは、写真左上に写っている作品(④)です。

これは今回の特集「ラファエル・コランと黒田清輝」で展示している、ラファエル・コラン《三人の女下絵》のようです。

三人の女下絵

ラファエル・コラン筆 フランス 1892年頃 個人蔵(黒田清輝旧蔵)

《三人の女下絵》は黒田の旧蔵品として伝えられたものですが、この写真から、実際にアトリエの一隅を飾っていたことがわかります。

コランは、黒田がフランス留学中に画技を学び、その生涯を通して敬愛した師匠でした。

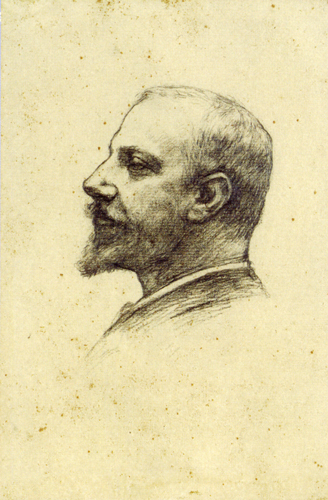

今回の特集では、黒田が描いたコランのポートレートも展示しています。

ラファエル・コラン像

黒田清輝筆 大正5年(1916) 東京国立博物館蔵

ちなみに《三人の女下絵》の右下に写っている絵(⑤)も、コランの作品《夏の野》(久米美術館蔵)です。

黒田とともにコランのもとで画技を学んだ久米桂一郎が持っていた作品ですが、ちょっとお借りしてアトリエに飾っていたのでしょうか。

なお図様の確認できる⑥の作品ですが、これはだれが描いた、なんの絵(の写真)なのか、今のところ不明です。

もしご存知の方がおられましたら、![]() までお知らせいただければ幸いです。

までお知らせいただければ幸いです。

ブログの最後に、特集「ラファエル・コランと黒田清輝」の展示作品をもう一点ご紹介しましょう。

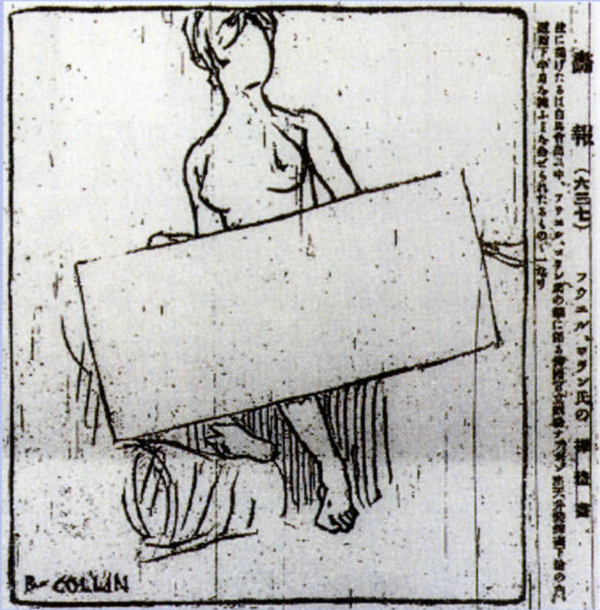

先にふれた“腰巻事件”をめぐっては、黒田の《裸体婦人像》がよく知られていますが、取り締まりの対象となった作品は他にもありました。

黒田は自分の所持していたコランの絵を参考のために出品したのですが、ヌードということで、《裸体婦人像》と同様に腰部を隠して展示されました。

そのひとつが《オペラ・コミック座天井画「虚構に生気を与える真実」のための素描(1)》です。

オペラ・コミック座天井画「虚構に生気を与える真実」のための素描(1)

ラファエル・コラン筆 フランス 1898年頃 個人蔵(黒田清輝旧蔵)

明治34(1901)年11月1日付『二六新報』より

コラン作品の取り締まりの様子を、図入りで伝えています。

そんなわけで、今回の特集「ラファエル・コランと黒田清輝」は、黒田が愛蔵していたコランの作品を通して、師弟の絆の深さをしのぶと同時に、明治時代、西洋の美術がどのように日本に受け入れられていったのかをうかがう企画となっています。

どうぞお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 塩谷純(東京文化財研究所 文化財情報資料部 近・現代視覚芸術研究室長) at 2019年02月07日 (木)

1月16日(水)、特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」がついに開幕しました!

2013年に開催した特別展「書聖 王羲之」では書が芸術に達した東晋時代に焦点を当てましたが、本展では書法が最高潮に達した唐時代に焦点を当てます

本展は、現代の明朝体に通ずる筆法を創出した顔真卿[がんしんけい]の作品を中心に、唐時代の書が果たした役割を検証するものです。国内外から名品がずらりと集まっています。

ぜひこの機会に、有名な書の名品を画像や写真ではなく、「実物」をご覧いただきたいと思います。

なぜ「実物」と強調するかと言いますと、書の作品は写真や画像で見ると筆の流れは止まってしまっていますが、実際の作品では筆の流れが生きていて、その筆の流れに込められた感情を追体験できるからです。また、実物を視ることで、作品に込められた筆者の魂や、形を超えたオーラを感じ取っていただけるかもしれません。

それではこの展覧会の見どころを紹介していきます。

みどころその1

楷書[かいしょ]の美しさに触れる

唐時代に、楷書の美しさが法則化されました。唐時代の楷書は美しく、また、自分にはこんな美しい文字は書けないと思い知らされるような作品ばかりです。

篆書[てんしょ]から隷書[れいしょ]、隷書から楷書へと進化を遂げた過程を踏まえ、楷書の作品をご覧いただきます

九成宮醴泉銘[きゅうせいきゅうれいせんめい] 欧陽詢[おうようじゅん]筆 唐時代・貞観6年(632) 台東区立書道博物館蔵

こちらは楷書の最高傑作として知られている作品の拓本です。例えば1行目、上から3文字目の「宮」の字の「口」をご覧ください。口の1画目と2画目、何も考えないで書いたら1画目と2画目をくっつけてしまうと思いますが、こちらでは1画目と2画目が絶妙に離れています。この絶妙の離れ具合で「口」の風通しがよくなり、「宮」の字全体の美しさが際立ってくるように思います。このように極めて緻密に組み立てられた文字に要注目です。

見どころその2

拓本を見比べる

本展では拓本の作品を数多く展示しています。拓本は石碑などに刻んである文字を写し取ったものですが、碑面は時間とともに次第に摩滅、損傷していき、写し取った時期によって、同じ作品の拓本でも文字の様子が変わってきます。その違いを見比べて、時の流れを感じることもおすすめです。

先ほど紹介した九成宮醴泉銘の拓本を数件展示しています。ぜひ違いを見比べてください

見どころその3

情感の発露に触れる

美しく整った楷書もおすすめですが、筆者の感情がほとばしる書もおすすめです。

重要文化財 行書李白仙詩巻[ぎょうしょりはくせんしかん](部分) 蘇軾[そしょく]筆 北宋時代・元祐8年(1093)大阪市立美術館蔵

蘇軾は宋時代を代表する文人士大夫ですが、顔真卿の書をよく学びました。正直言って、楷書と比べると読みづらいとは思います。しかしながら、独特の右肩上がりの書風は筆力に富み、躍動感が溢れていて、筆者は何を思いながらこの作品を書いていたのかな、筆者はどんな人なのかなと、思いを馳せることで、何が書いてあるか正確に読めなくても作品を楽しめると思います。

見どころその4

天下の劇跡、祭姪文稿[さいてつぶんこう]!

祭姪文稿 顔真卿筆 唐時代・乾元元年(758) 台北 國立故宮博物院蔵 展示風景

そしてなんといっても本展の最大の見どころは、台北の國立故宮博物院から初来日の祭姪文稿です。昨年7月に行った報道発表会でもこの作品について紹介しましたが、思いの揺れを示す生々しい推敲の跡、悲痛と義憤に満ちた情感が溢れた紙面から顔真卿の思いが感じられるかのようです。祭姪文稿の現代語訳は展覧会公式ウェブサイトからご覧いただけますので、祭姪文稿の物語を知ってから、実際の作品をご覧になることもおすすめいたします。

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」の会期は2月24日(日)までです。

平成最後の「顔真卿」、ぜひお見逃しなく!

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2019年01月22日 (火)