1089ブログ

開催中の特別展「ほほえみの御仏―二つの半跏思惟像―」は、日本と韓国、それぞれを代表する仏像を揃ってご覧いただけるという、奇跡的な展覧会です。

展示は半跏思惟像(はんかしゆいぞう)2体のみですが、それぞれに美しく、見応えある2体です。

今回は、この2体の見どころをご紹介します。

その前に。そもそも、「半跏思惟像」ってなに?…と、思われる方も多いと思います。

「半跏」とは、片脚を組んだ座り方のことで、「思惟」は右手を頬につけて考えごとをするポーズを指しており、「半跏思惟」のポーズをとる仏像、という意味です。

仏像であれば、「釈迦如来」や「観音菩薩」のように、仏様の種類で呼ぶのが一般的ですが、半跏思惟像についてはどの仏様なのか、わからないことも多く、このようにポーズを意味する名前で呼んでおります。

展示室にお入りいただくと、奥に見えるのが奈良・中宮寺門跡に伝わる国宝・半跏思惟像。

中宮寺像に対面して、手前に見えるのが韓国国立中央博物館所蔵の韓国国宝78号・半跏思惟像です。

(左) 国宝 半跏思惟像

飛鳥時代・7世紀 奈良県 中宮寺門跡蔵

(右) 韓国国宝78号 半跏思惟像

三国時代・6世紀 韓国国立中央博物館蔵

画像提供:韓国国立中央博物館

それぞれ、ポーズは同じ「半跏思惟」ですが、大きさや材質、表現など様々な点で異なります。

中宮寺像は、今は表面が黒く見えていますが、これは下地の漆があらわになっているためです。

左足の裏に残る彩色からは、体を肌色であらわしていることが知られ、衣にも僅かに赤や緑といった彩色が残るため、もとは鮮やかな姿であったことがわかります。

さらに、各所に釘穴があることから考えると、宝冠や胸飾、腹当、腕輪などを身につけていたようです。

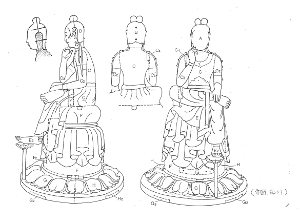

西川杏太郎氏作図

衣のひだには、左右対称の「品」字形の折り畳みもみられますが、彫り口はやわらかく、控えめながらふっくらとした肉づきからも、穏やかでやさしい印象が伝わってくるような表現がなされています。

霊木としても信仰されていたクスノキの木から彫られていますが、飛鳥時代であれば一本の木から彫り出すことが多いところ、この像は複数の部材をあわせて造られているのが特色です。

たとえば、頬に指を添える右腕には小材が挟まれており、角度の微調整がおこなわれたことがうかがえるように、作者が木材の扱いに熟達していたことはまちがいありません。

これに対して、韓国国宝78号像は、中宮寺像に比べると小さく感じられますが、金銅仏(銅像に金メッキを施してつくられた仏像)のなかでは、かなり大きいものです。

しかも、銅の厚みは平均して5ミリ程度で、均一の厚みを維持しているところが驚かれます。

頭部と体部、そして左足先と三分割して原型を造ることで可能になったとされますが、このように美しくあわせるのは至難であったと思われます。

また、顔に浮かべた笑みは明瞭で、体つきは滑らかで、ボリュームをあえて抑えているようです。それに対して、両肩にかかる天衣や台座の衣などにみられる、整然としたひだの表現によって、人体を離れた、超越者としての仏をよく表しているといえるでしょう。

画像提供:韓国国立中央博物館

このように、それぞれ表現や技法は異なるものの、持てる技術と表現力を最大限に工夫することによって、心のよりどころであった信仰の対象を形にできたことがわかります。

初めに半跏思惟像は名前がはっきりとはわからないと書きました。

こうした憂いを帯びたポーズ、もともとインドでは出家前の釈迦にみられる仕草で、この世の苦しみについて、思いを巡らせる様子であったようです。

中国では、仏滅の56億7千万年後にこの世に現れるとされた弥勒菩薩にも、このポーズが採用されており、朝鮮半島ではその多くが信仰の盛んであった弥勒菩薩として表されているのではないかと考えられています。

日本でも、銘文に「弥勒」と刻んだ半跏思惟像が残っており、記録からも半跏思惟像を弥勒菩薩と呼んでいることが知られるため、弥勒菩薩として表されたものがあったのは確かといってよいでしょう。

日本と韓国に、古代の仏像を代表する半跏思惟像が伝わることは、海を隔てながらも、活発であった両国の交流を物語る証拠といえるかも知れません。

さて、当館でみられる半跏思惟像は、この2体だけではないことをご存じですか?

正門から入って左手に進むと見えてくる法隆寺宝物館。

ここでは、明治11年(1878)に法隆寺から皇室へ献上され、当館に引き継がれた300件を超える宝物をご覧いただけますが、これに含まれる仏像のなかには半跏思惟像もあります。

その数、なんと10体!

いずれも、7世紀に造られたとみられる金銅仏で、愛らしい表情のものから肉感的でエキゾチックな姿のものまで、様々なバリエーションがあったことがわかります。

なかには、朝鮮半島からもたらされた可能性のある像もあり、興味は尽きません。

重文 菩薩半跏像

(左)(中央)飛鳥時代・7世紀

(右) 三国(朝鮮)時代・6~7世紀

すべて法隆寺宝物館第2室で展示中

さらに!

東洋館でも朝鮮半島でつくられた半跏思惟像をご覧いただけます。

正門から右手にある東洋館10室では、「朝鮮半島の仏教美術」として、三国時代から高麗時代までの仏像や瓦などを展示しておりますが、目玉のひとつがこちらの半跏思惟像です。

菩薩半跏像

三国時代・7世紀 小倉コレクション保存会寄贈

東洋館10室で展示中

大きさ20センチ足らずは思えない整った姿で、華麗な宝冠やほほえみを浮かべた表情には、韓国国宝78号像を思わせるところがあり、魅力的です。

日韓を代表する半跏思惟像がお出ましになっている今、ぜひ法隆寺宝物館にもお立ち寄りいただき、東アジアで愛された半跏思惟像について、そして、その姿に共有されていたひとびとの願いや祈りに、思いを馳せていただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室) at 2016年06月29日 (水)

謎を秘めた美しい像といえば、皆さんはダビンチのモナリザを思い浮かべるのではないでしょうか。あの謎めいた微笑は何なのか、世界中の人びとを魅了しています。

実は本展覧会に出品されている仏像のなかにも、謎を秘めた美しき像があります。

それが成島毘沙門堂の伝吉祥天立像です。

重要文化財 伝吉祥天立像 平安時代・9世紀

岩手・成島毘沙門堂蔵 (画像提供:東北歴史博物館)

名称に伝とあることからもわかるように、伝承では吉祥天とされていますが、本来はどのような像としてつくられたのかわかっていません。

というのも、このような姿の像は日本全国を探してもこの像だけだからです。頭の上をよくみてください。二頭の像に気づくでしょう。このことから頭が象の神さま歓喜天(インドのガネーシャ)ではないかともいわれています。

頭上をご覧ください。二頭の像がいます。

わたしは伝承のとおり吉祥天の可能性もあると思っています。吉祥天はインドではラクシュミーといい、二頭の象に水をかけられる姿でつくられることもあるからです。

楣(まぐさ) アンコール時代・11世紀 カンボジア・タ・セル フランス極東学院交換品

右:部分 カンボジアのレリーフに表わされた、二頭の像に水をかけられているラクシュミー(吉祥天)

ガネーシャもラクシュミーも東洋館地下・クメール彫刻のコーナーにありますので、みちのくの仏像をみた帰り、ぜひそちらもご覧ください。

カテゴリ:彫刻、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 淺湫毅(教育講座室長) at 2015年02月27日 (金)

彫刻を担当しております、研究員の西木です。

学生時代から、薬師如来像を研究対象にしておりましたので、勝常寺(しょうじょうじ)・黒石寺(こくせきじ)・双林寺(そうりんじ)から三大薬師が揃っておでましになる機会に立ち会えて、感動の日々を送っております。

しかし、ここでご紹介するイチオシは、ずばり山形・本山慈恩寺(ほんざんじおんじ)の十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)です。

あまり大きくないので目立ちませんが、キリっとしたお顔に見とれる方も多いのではないでしょうか。

重要文化財 十二神将立像(左から、酉神、卯神、寅神、丑神)

鎌倉時代・13世紀

山形・本山慈恩寺蔵

ジュニアガイドの表紙にも大抜擢!

お子様にせがまれて「お、これが十二神将か!」と

注目された方もいらっしゃるのでは?

十二神将は、薬師如来のお供であり、ガードマンのような存在です。

12体のうち4体は江戸時代に補われたものですが、残る8体は鎌倉時代につくられたとみられ、なかでも選りすぐりの4体をお借りしております。

それぞれ、頭につけられた十二支をあらわす動物の頭によって、向かって右から丑神(ちゅうしん)、寅神(いんしん)、卯神(ぼうしん)、酉神(ゆうしん)となっていますが、動物の頭は後の時代のものとみられるため、正確な名前はわかりません。

ですが、みてください、このリアルな表現!

それぞれ甲冑をつけて武装していますが、体の動きにあわせて帯や裾がはためいていますね。袴もはかず、沓(くつ)のかわりにサンダルをはいたり、裸足にあらわしたり、なかなかバリエーション豊かです。

こうした形式自体は、すでにあった作品や図像にもとづいたものかとみられますが、ここまで自然に、いきいきとあらわしたところが作者の技量です。とくに卯神をみてください。右手をふりあげ、左手は腰のあたりで拳をにぎりますが、上半身を大胆にねじっています。彫刻作品はいうまでもなく立体表現ですが、ここまで奥行きをもたせるのは珍しく、甲冑を着けずにあらわになった躍動する筋肉の表現もあわせて、まさに見事です。

十二神将立像 卯神

当館でも鎌倉時代の十二神将像を所蔵しておりますが、たとえば辰神(しんしん)や巳神(ししん)が少し上半身をねじって、前後の空間に奥行きをもたせたところなどがよく似ています。

重要文化財 十二神将立像(左から辰神、巳神)

鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

※この2体は特別展には出品されていません。

巳神は本館11室で2016年1月19日(火)~4月17日(日)展示予定

袴をはかずにブーツのような沓をはいたり、裸足にしたり、バリエーション豊かなところも本山慈恩寺の像に通じるところです。力んだところで息をとめたような、緊迫した表情も・・・。

左:当館所蔵の重要文化財 十二神将(辰神)

右:山形・本山慈恩寺所蔵の重要文化財 十二神将立像(卯神)

じつは、当館の十二神将像は、かつて京都・浄瑠璃寺(じょうるりじ)に伝わったものですが、近年の研究によって、鎌倉時代を代表する仏師、運慶の作である可能性が強まっています。こちらと比べると、身振りや筋肉の表現にやや誇張がみられるため、すこしあとの時代につくられたものと思われますが、やはり都でも一流の仏師が手がけたものにちがいありません。本山慈恩寺のある山形県寒河江市は、かつて藤原氏の経営する荘園があったところなので、このような都風の仏像が伝わっていると考えられています。

鎌倉時代の名品も展示中の特別展「みちのくの仏像」、みなさまのご来館お待ちしております!

カテゴリ:彫刻、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室アソシエイトフェロー) at 2015年02月06日 (金)

彫刻を担当している、研究員の西木です。

今日は、「日本国宝展」の最後に展示されている国宝 善財童子立像(ぜんざいどうじりゅうぞう)についてご紹介します。

展覧会のポスターにも出ている、合掌する愛らしい子どもは善財童子といいます。

安倍文殊院では、隣に立つ仏陀波利(ぶっだはり)というお坊さんと一緒に、獅子に乗る文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の両脇にひかえています。

さらに、その奥で獅子の手綱を引く優填王(うでんのう)という異国の王さま、

そして頭巾をかぶる最勝老人(さいしょうろうじん)の5人セットで、

海をわたる「渡海文殊(とかいもんじゅ)」と呼ばれて信仰を集めています。

渡海文殊(安倍文殊院の堂内にて)

なかでも、歩きながら文殊菩薩たちをふりかえる姿が印象的なのは善財童子です。

絵画作品でも、ひとり先頭に立ち、一団を先導しているようにみえます。

では、なぜ善財童子が文殊たちの先頭をいくのでしょうか。

そもそも善財童子は、文殊菩薩の導きで識者を訪ねてまわり、智恵を得る菩薩です。

国宝 華厳五十五所絵巻(けごんごじゅうごしょえまき)(部分)

平安時代・12世紀 奈良・東大寺蔵 11月11日(火)~12月7日(日)

聖人のもとを歴訪する善財童子。ここでも合掌をしています

まだ幼い子どもなのに、なぜ一団を先導する姿なのか不思議です。

そのなぞを解くヒントは、文殊の乗る獅子と、その手綱をとる異国人の王さまにありました。

もともと、飛鳥時代に日本へ伝わった仮面劇の伎楽(ぎがく)や、行道(ぎょうどう)という仏教のパレードでは、

獣の王者である獅子と、鼻が高い異国人の治道(ちどう)、そして師子児(ししこ)と呼ばれる子どもが、

最初に登場して道を清めたといいます。

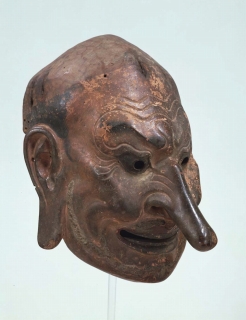

(左)重要文化財 伎楽面 治道、(右)重要文化財 伎楽面 師子児

いずれも飛鳥時代・7世紀 東京国立博物館蔵

11月24日(月・休)まで法隆寺宝物館第3室にて展示

文殊菩薩と一緒になってからも、

魔よけとして先導する役割を期待されたのでしょう。

汚れを知らない無垢な子ども、

だからこその大役といえるのかも知れません。

日本国宝展 展示室の様子

国宝 善財童子立像・仏陀波利立像(文殊菩薩および眷属のうち)

快慶作 鎌倉時代・建仁3年(1203)~承久2年(1220) 奈良・安倍文殊院蔵

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室アソシエイトフェロー) at 2014年10月29日 (水)

2014年10月12日(日)、「博物館でアジアの旅」の一環で、

ファミリーワークショップ「親子で仏像たんけん in ナイト・ミュージアム」が行われました。

163組もの応募をいただき、当日は23組65名の家族連れが集合。

閉館を知らせる音楽が流れる中、18時からワークショップが始まりました。

はじめに、トーハクの研究員、淺湫と藤田から、

参加者の皆さんにお願いしたいミッションが明かされました。

「アジアのいろいろな国の仏像の違いを見つけること」

今日はその調査にじっくりと取り組んでいただくため、

閉館後の夜の博物館、ナイト・ミュージアムに

皆さんをご招待したのです。

それでは、夜の展示室へ出発!

1階の展示室に入ろうとしたら、なんとシャッターが閉まってしまっていました。

早速警備員さんを呼んで、開けてもらいました。

懐中電灯を持って警備員さん登場!

シャッターが開いたと思ったら…

今度は展示室が真っ暗!

初めて見る夜の博物館の雰囲気に、皆目が釘付けです。

懐中電灯とヘッドライトで照らしてみましたが、これでは調査ができません。

電気室に連絡をして、電気をつけてもらいました。

これでやっと、展示室に入れます。

真っ暗な展示室は、こわかった…

まずは皆で、中国の仏像、そしてパキスタンの菩薩立像をじっくり見ました。

それぞれについて、材料を「石」「木」「金属」の三択から手を挙げて選んだり、

顔の印象を「さっぱり」「イケメン」「濃い!」から選んだり。

そして、体つきについても、そのポーズを真似してみて、

中国の方はまっすぐ立っていてあまり動きがないけれど、

パキスタンの方は片膝を前に出しているため、腰がねじれていることがよく分かりました。

皆、目が真剣です。

こうして2つの地域の仏像を、

材料、顔立ち、体つきについて比べてみた後で、

今度は参加者それぞれが、自分の好きな仏像を選んで、

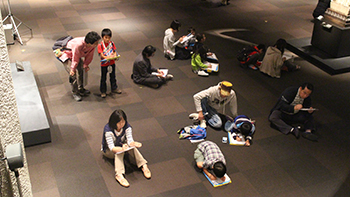

その特徴を捉えるためにスケッチをしました。

座ったり立ったり、思い思いの角度から、

リラックスして仏像と向き合っています。

こんなにじっくりと、自分たちだけでスケッチをしながら仏像と向き合う

なんて、昼間の博物館ではなかなかできませんね。

どんなふうに見えるか、お話しながら描くご家族も。

一人ひとり真剣に描くご家族も。

最後に全員で、展示室をもう一周しながら、

それぞれの描いた仏像の横でスケッチを見せてシェアしました。

同じ仏像を描いていても、顔や手、横顔に後ろ姿など、

注目する場所は人それぞれ。

でも、皆よく特徴を捉えて描いていると、

淺湫研究員もコメントしてくれました。

笑顔の素敵な菩薩立像 細部をしっかり観察しています

夜の博物館で仏像の調査。

普段なかなか体験できない雰囲気の中でのワークショップでした。

帰りがけに「楽しかった!」と目を輝かせて言ってくれた

参加者の皆さん、本当にありがとうございました。

また、ナイト・ミュージアムを探検しましょう!

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室主任研究員) at 2014年10月22日 (水)