1089ブログ

夏休みもあとわずか。地域によっては新学期が始まっているところもあるかもしれませんが、宿題や自由研究も大詰めのお子さんたちもいるのではないでしょうか。

トーハクの夏休み恒例企画・親と子のギャラリーでは、「仏像のみかた 鎌倉時代編」(8月31日(日)まで、本館11・14室)を開催中ですが、8月23日(土)に、展示に関連した講演会が開催されました。

題して、「夏休みの宿題-わたしの仏像自由研究-」。

今回は、3月まで当館に在籍し、川岸瀬里研究員(教育普及室)とともに展示を企画した浅見龍介研究員(京都国立博物館)に加え、奈良県生駒市の小学5年生・飯島可琳さん(生駒市子ども学芸員第1号)を迎えての講演会となりました。

小学校1年生の頃、近鉄奈良駅前に建つ行基菩薩像に興味を持ち、仏像めぐりを始めたという可琳さんは、毎月「仏女新聞」をオンライン発行しています。

講演会は、可琳さんが身近にある奈良の仏像を例にその見方・楽しみ方を提案し、浅見研究員が親と子のギャラリーで展示中の仏像を例に補足説明をする展開で始まりました。

(左)仏像は難しくありません!

(右)「仏像を飾るもの」について展示中の仏像を例に浅見研究員が解説。

可琳さんがおすすめする仏像の見方のポイントは5つ。

1.表情を見る

2.いろいろな角度から見る

3.仏像を飾るものを見る

4.時代背景を知る

ここまででちょっと難しいな…と感じるときは、

5.動物を探そう!

とのこと。

確かに動物なら親しみやすいですね。

可琳さんは、獅子像を例に、平安時代の像は「気をつけ!のポーズできっちり」していて、鎌倉時代の像は「足を踏んばり、力強さ」を感じると、自身で気づいたポイントを挙げました。

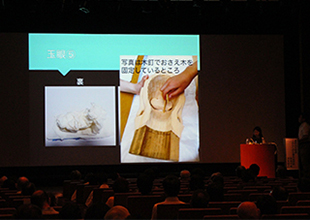

また、おすすめの仏像紹介や、鎌倉時代以降に一般化した「玉眼」の技法についても、その手法を紙で再現した模型の写真を交えて紹介したり、時代別の説明では「白鳳時代(飛鳥時代後期)の仏像は、日本らしい仏像へと変化する重要なステップと考え、これをもう少しよく見る必要があるのでは?」という自説をとなえるなど、大人顔負けのプレゼンテーションを行いました。

(左)玉眼の技法についての解説も。

(右)手書きイラストも交えた自作のスライドで堂々と発表しています。

最後は、浅見研究員から可琳さんにインタビューのコーナー。

可琳さんは今までに100カ寺、2000体以上の仏像を見ているそうです。同じお寺に何度も足を運ぶことも。

将来は仏像関係の仕事に就きたいとの夢も聞かせてくれました。

最近は入門書なども数多く出版されていますが、まずは自分の目で、実物を楽しんで見ること。

そこで気になったところは、何回も繰り返し見ることで、自分なりの発見があるかもしれません。

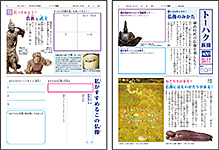

親と子のギャラリー「仏像のみかた 鎌倉時代編」の展示室では「仏女新聞」ならぬ「トーハク新聞」と銘打った新聞形のワークシートを配布しています。 展示室で仏像を見て気づいたことなどを書き込んでみてください。きっと自分なりの、仏像の楽しみ方がみつかるはずです。 夏休みの自由研究がまだすんでいないお子さんはもちろん、「仏像はなんだか難しくて…」と感じている大人の方もぜひチャレンジしてみてください。 関連リンク 親と子のギャラリー「仏像のみかた 鎌倉時代編」(8月31日(日)まで、本館11・14室)トーハク新聞(ワークシートPDF)のダウンロードもできます。 おすすめコース「仏像大好きコース」 トーハクで仏像のきた道をたどる、仏像好きの方へのおすすめコースです。 仏女新聞 飯島可琳さんが執筆・制作・発行している新聞。購読申込制です。

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2014年08月26日 (火)

本館1階11室に入ると、おなじみの文殊菩薩騎獅像および侍者立像が見えます。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像および侍者立像 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

でもいつもの展示と何かが違う…

仏像が正面向きではなく、斜め向きに展示され、台には波が描かれています。

じつはこの文殊菩薩像は、4人のお供を従えて、海を渡っているのです。

おそらくこのお像が造られた鎌倉時代の人々は、この波があるとわかったうえで見ていたのでしょう。

でも今では、文殊菩薩像が海を渡るということを知らない人も増えました。

そのため、その仏像がどんな仏像なのかを理解するための仕掛けとして、斜めに置き、歩いていることを印象付け、波を表して場面を伝えるようにしました。

波の上を歩きながら、まっすぐ前を見つめる姿に強さすら感じます。

14室に進むと、仏像が展示されているケースの中に水色と紫色のリボンが敷かれています。

十二神将像の展示

水色のリボンの上の仏像と、紫色のリボンの上の仏像とでは、なにか違いがあるのでしょうか?

それぞれの色のリボンの上の仏像とを比べてみてください。ヒントは仏像の足元の小さなパネルです。

例えば写真は十二神将。京都浄瑠璃寺に伝わったものと、神奈川の曹源寺所蔵のものから、姿勢や持物が似ているものを隣同士に並べています。

じつはそれぞれ、貴族の好みと、武士の好みが表れていると考えられる作品です。

顔つきや着ているものを比べながら、どちらが貴族好みでどちらが武士好みかを考えてみてください。

いつもと違った展示室に驚かれる方も多いかもしれません。

これは、おとなもこどもも「なんだろう?」を「なるほど!」にできる展示「親と子のギャラリー」。

暑さが厳しくなり、学校はそろそろ夏休み…という時期に合わせ、毎年おこなっている特集です。

今年は仏像をテーマに、8月31日まで、本館11室と14室で行っています。

お子様対象のワークシートも、仏像を鑑賞するときのヒントになるでしょう。

ワークシートは11室入口にあります。

こちらのページからPDFダウンロードも可能です。

夏休みのひととき、仏像を楽しんでみてはいかがでしょうか。

展示情報

親と子のギャラリー「仏像のみかた 鎌倉時代編」 2014年6月10日(火)~8月31日(日) 本館11・14室

関連事業

講演会「夏休みの宿題 -わたしの仏像自由研究―」 2014年8月23日(土)13:30~15:00 平成館大講堂

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2014年07月21日 (月)

六道珍皇寺は建仁寺の南東、歩いて5分とかからない位置にある建仁寺の塔頭です。

創建は奈良時代、弘法大師が中興したと伝えますが、詳細はわかりません。しかし南北朝時代までは真言宗に属し、珎光寺(ちんこうじ)と称していました。

永正6年(1509)建仁寺塔頭の大昌院が東寺から珎光寺の権利を買いました。明治7年には大昌院に吸収合併され寺の名前が消えましたが、明治26年珍皇寺の名前を復活しました。

小野篁像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

「六道」は珍皇寺のある場所が、「六道の辻」と呼ばれることによります。寺の東は傾斜地で、東大路を渡るとやがて丘になります。このあたり一帯は鳥辺野と言う古くからの葬送の地でした。亡くなった人を鳥辺野に埋葬する前に最後のお別れをしたのが珍皇寺だったのです。

この世と冥界の境、ということで二つの世界を往来したとされる小野篁の伝説と結び付けられたのでしょう。境内には篁が閻魔大王のもとへ行くときに通ったと言う井戸があります。

小野篁が死後ではなく、貴族として宮廷に出入りしていた時から閻魔大王の裁判の補佐をしていたという伝説は『今昔物語』にすでに載っています。しかし珍皇寺と結び付けられたのがいつかはわかりません。

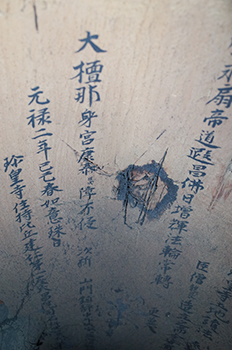

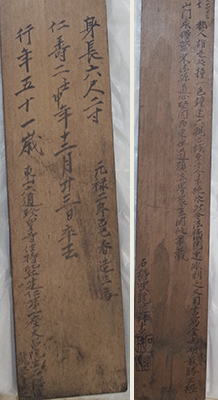

今回「栄西と建仁寺」で展示している小野篁像は、展覧会の事前調査で首を抜いたところ、像内に墨で願文が書かれており、経巻3巻、制作の経緯を書いた木の札が納められていることがわかりました。

小野篁像内の願文(左)と木札(右)

そこから小野篁像は元禄2年(1689)、当時の六道珍皇寺住職、大昌院塔主(たっす 塔頭の主)で建仁寺首座( しゅそ 修行僧の筆頭)である石梯龍艮(せきていりょうこん)が仏師院達に注文して造らせたものであることがわかりました。篁・冥官・獄卒の3躯ともなかなか優れた出来栄えで、一見鎌倉時代の作のようにも見えます。院達は江戸時代屈指の巧匠と言えます。

(左)獄卒像、(右)冥官像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

小野篁は禅宗とも栄西とも関係ありませんが、この像は建仁寺の僧が造らせたのです。六道珍皇寺に参拝者を集める目的もあったのではないかと思います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(京都国立博物館学芸部列品管理室長) at 2014年05月02日 (金)

大日如来というのは、密教の最高位の仏で、曼荼羅の中心にいます。曼荼羅には胎蔵界と金剛界の2種類あり、大日如来にも2種あります。胎蔵界の大日如来像は、腹の前で両掌を上に向けて重ねる禅定印(ぜんじょういん)を結び、金剛界大日如来は智拳印(ちけんいん)と呼ばれる印を結びます。今回、特集陳列「運慶・快慶周辺とその後の彫刻」(本館14室、11月17日(日)まで)で展示しているのはいずれも金剛界の大日如来像です。さて、展示中の3体の印を比べてみましょう。

左:重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 東京・真如苑蔵

中:重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 栃木・光得寺蔵

右:大日如来坐像 快慶作 鎌倉時代・12~13世紀 東京藝術大学蔵

(以下の写真も同)

快慶の像は、左肘から先が後世補われたものなので、左手先の形は快慶が造った形と異なるかもしれません。しかし、右手を握ってできた穴の角度から、左手人差し指が斜めに伸びること、両腕の位置関係から左手人差し指の大半を握るのは当初からと見て良いでしょう。運慶作と推定される2体とは微妙に違います。

右手は親指を拳の中に入れて、その上を人差し指が押さえる形ですが、光得寺像の左手親指は関節が隠れています。真如苑像は見えています。快慶の像では人差し指が親指を通り越しています。親指の関節のところに隙間があるのも他の2体と異なります。

快慶作の大日如来像の智拳印(拡大)

真如苑像は右手親指も拳の中に入れています。快慶の像は右手親指を外に出していますが、後世のものなので、快慶も同じように作っていたかわかりません。光得寺像は両手の間が狭くてよくわかりません。

光得寺像の智拳印(拡大)

智拳印は本来、金剛拳という印が基本です。現在、本館13室金工のコーナーで展示中の作品です。左が金剛拳、右は金剛喜印です。

金銅三昧耶形のうち 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山出土 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵 (北又留四郎氏他2名寄贈)

(2013年11月24日(日)まで本館13室にて展示)

金剛拳は親指を拳の中に入れています。

大日如来の智拳印について書いた『図像抄』『別尊雑記』という平安から鎌倉時代の図像集にも「親指を掌に入れて握る」と書かれています。

けれども左手の親指を外に出す像は、平安時代からあります。朝鮮半島、統一新羅時代・8世紀から高麗時代の像にも見られます。

智拳印を結ぶ朝鮮半島の像は東洋館10室に1体あります。しかし、大日如来ではなく毘盧舎那仏、螺髪の如来です。

毘盧舎那仏立像 朝鮮 統一新羅~高麗時代・9~10世紀 東京国立博物館蔵(小倉コレクション保存会寄贈)

(2014年6月22日(日)まで東洋館10室にて展示)

右手の人差指を立てていません。こうした印は朝鮮では一般的ですが、日本ではほとんどありません。

さて、左手の親指を外に出すのは、何か根拠があるのか。経典には触れないけれど、中国、朝鮮から親指を出した像がもたらされ、それにならったのか。きちんと調べなければなりません。

ところが難しい点がひとつ。智拳印を細かく観察するにはかなり近付いて、光を当てて様々な角度から観察する必要があります。そしてなるべく多くの像について調査しなければなりません。しばらく時間をいただいて、何かわかった時は報告します。

ちなみに智拳印の像は、本館1階11室に平安時代の、東洋館地下12室にインドネシアの金銅仏を展示していますのであわせてご覧ください。

重要文化財 大日如来坐像 平安時代・11世紀 東京国立博物館蔵

(2014年3月2日(日)まで本館11室にて展示)

大日如来坐像 インドネシア 10世紀頃 東京国立博物館蔵

(東洋館12室にて通年展示)

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2013年10月31日 (木)

11月17日(日)まで本館1階14室で開催中の特集陳列「運慶・快慶周辺とその後の彫刻」のみどころを紹介します。

恒例の運慶作と推定される大日如来坐像2躯の展示に加え、今回は東京芸術大学から快慶作大日如来坐像、肥後別当定慶作毘沙門天立像をお借りしました。

数は少ないですが、慶派に受け継がれた作風とそれぞれの仏師の個性をご覧いただけると思います。

まず運慶と快慶の大日如来像を比べてみてください。

胸の前で智拳印(忍者がするような手の形)を結ぶ姿は同じですが、顔や姿勢、衣のひだなど比較して見ると、似ているところ、違うところがみつかるでしょう。

たとえば、髪の表現に注目してみましょう。

重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 東京・真如苑蔵

重要文化財 大日如来坐像 快慶作 鎌倉時代・12~13世紀 東京藝術大学蔵

頭上の髻は真如苑の大日如来像より芸大像の方が細く、一番上の房のように結った部分は芸大像の方が装飾的という違いはありますが、基本的な結い方、背面に4つ渦をつくる点は同じです。

生え際を見てください。中央に分け目がありますが、それ以外に束はなく、髪の毛筋は斜めになりながらも、すべて生え際から上に向かっています。まとめて一度に結い上げられた形です。これは両者共通です。

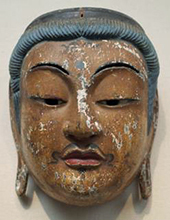

では快慶工房が1201年に造った兵庫・浄土寺の菩薩面はどうでしょう。

重要文化財 行道面 菩薩 快慶作 鎌倉時代・建仁元年(1201) 兵庫・浄土寺蔵

髪束を作って結い、束ごとに毛筋の方向が変わります。いずれも隣の束の下に潜るように横向きに刻まれています。左右とも4回に分けて束を作って結い上げているのですが、よほど中央の髪の量が多くないとできないでしょう。

しかし、すべての仮面が同じではありません。

この仮面では髪束を表わし、耳の後ろの毛筋は前方の束に潜りますが、正面に見える毛筋は生え際から立ち上がっています。

髪束を表わす点を別にすれば真如苑と芸大の大日如来像の髪型に近いと言えます。顔は目が小さく、また顎の奥行きが深く、頬の肉付きがたっぷりしていて、運慶に近い顔です。

快慶工房の中に運慶風の顔を作る仏師がいたことになります。

浄土寺の菩薩面の髪型は大別してこの2種類の表現があります。快慶工房が作ったのだから快慶に似た彫り方があるのは当然です。

ではもう一つはどこから来たのでしょう。

重要文化財 大日如来坐像 平安時代・11世紀 東京国立博物館蔵 (2013年9月10日(火)~12月1日(日)、本館11室にて展示)

これは平安時代後期、11世紀の大日如来坐像です。このように髪束を作って束ごとに横向きの毛筋を刻む表現は平安時代後期にあったものなのです。

1162年頃、運慶の先輩にあたる仏師が造ったと考えられる毘沙門天立像の髪も同様です。

重要文化財 毘沙門天立像 旧中川寺十輪院持仏堂所在 平安時代・応保2年(1162)頃

東京国立博物館蔵 (川端龍子氏寄贈)

(2013年9月10日(火)~12月1日(日)、本館11室にて展示)

つまり、このような表現は平安時代後期から鎌倉時代初頭には一般的で、運慶・快慶の髪型の方が異色なのです。浄土寺の菩薩面でも快慶とまったく同じ形(髪束も作らない)のものは25面のうち4面しかありません。

では運慶・快慶の髪型はどのように生まれたのでしょうか。

重要文化財 日光菩薩坐像 京都・金輪寺、高山寺旧蔵 奈良時代・8世紀 東京国立博物館蔵

(2014年3月25日(火) ~ 2014年5月6日(火・祝)、本館11室にて展示予定)

当館所蔵の日光菩薩坐像、奈良時代の作です。運慶・快慶を輩出した慶派は、奈良に拠点を置いていたので東大寺、興福寺などにあった奈良時代の仏像に触れる機会が多かったのです。運慶・快慶はこちらの方が写実的だと考えたのでしょう。この髪型を採用した制作年代の明確な、もっとも早い作例は奈良・円成寺の運慶作大日如来坐像(1176年)です。快慶が運慶の影響を受けたのか、あるいは二人の師である康慶がすでに採用していたのかはわかりません。

浄土寺の菩薩面は、快慶統率のもとで造られたのですが、必ずしも快慶の作風で統一されていなかったことがわかります。慶派の中にも平安時代後期の髪型を踏襲する仏師がいたのです。

しかし、その仏師を保守的と即断することはできません。髪型だけでなく、顔の肉付きや、他の細部表現をあわせて考える必要があります。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2013年09月07日 (土)