1089ブログ

【トーハク考古ファン】新国宝をお披露目! 東大寺山古墳出土の謎の大刀

トーハク考古ファンの皆さま、ニュースです!

今年、トーハクの古墳時代の作品に関連して、いくつか記念すべきことがございました。

まず、トーハク所蔵の東京都野毛大塚古墳出土品が、発掘されてから120周年となる節目の年に、国の重要文化財に指定されることになりました。

そこで、これを記念して特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」(7月11日[火]~9月10日[日]/平成館企画展示室)を開催いたします。

重要文化財 滑石製槽(かっせきせいそう)

東京都世田谷区 野毛大塚古墳出土

古墳時代・5世紀

また、岐阜県船木山(船来山)24号墳出土品も、出土して50周年となる節目の年です。

6月27日(火)から主要な作品を一括して展示することにいたします(「岐阜県の前期古墳―船木山24号墳出土品―」/平成館考古展示室)。

上から変形三角縁六神鏡・変形六神鏡・変形半円方形帯神獣鏡・

岐阜県本巣市 船木山24号墳出土

古墳時代・4~5世紀

そして、今回のブログの本題となるのが、新たに国宝に指定されることになった、当館所蔵の奈良県東大寺山古墳出土品です。

明日、6月20日(火)より平成館考古展示室で展示いたします(「ヤマト(倭)王権の成立―宝器の生産―」)。

国宝 鍬形石(くわがたいし)

左:国宝 車輪石 右:国宝 石釧(いしくしろ)

奈良県天理市 東大寺山古墳出土

古墳時代・4世紀

左:国宝 石製坩(せきせいかん) 右:国宝 石製台付坩

奈良県天理市 東大寺山古墳出土

古墳時代・4世紀

この東大寺山古墳は、奈良県天理市に所在する、全長約130mの前方後円墳です。

4世紀を代表する作品が、数多くみつかったことで著名な古墳です。

奥が前方部、手前の盛り上がりが後円部です

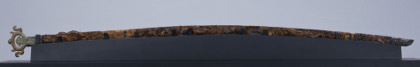

そのなかでも、ひときわ注目されるのが金錯銘花形飾環頭大刀(きんさくめいはながたかざりかんとうたち)です。この大刀には、24文字の金象嵌の銘文がありました。

銘文中には「中平」(184~189年、190年)という中国・後漢の年代があり、この大刀は中国大陸で作られたと考えられています。

古墳時代の日本列島は、文字が普及していない時代です。このようななか、銘文の入った刀や剣は大変貴重で、しかも東大寺山古墳の大刀は2世紀後半の作という、日本列島でみつかった銘文刀剣のなかで一番古い事例として注目されています。

しかも2世紀後半の大刀が、4世紀の古墳から出土しているのです! およそ150年近くも伝世し、古墳に納められたということです!

国宝 金錯銘花形飾環頭大刀

下は「中平」銘の部分

奈良県天理市 東大寺山古墳出土

古墳時代・4世紀

「中平」銘の入った大刀には、花形とも鳥形ともとれる、青銅製の柄頭が取り付けられています(写真下)。そこには、直弧文という日本列島独自の文様がありますので、この柄頭は日本列島で作られたものとわかります。

そのため、この大刀は2世紀後半に中国大陸で製作され、日本列島に運ばれて、4世紀に柄頭が取りつけられた、とする説が有力です。

また、大刀の製作年代は「倭国大乱」が収束して、卑弥呼が「倭国」の女王として共立された時期と重なってきます。

これにより、さらに踏み込んで、卑弥呼が中国の皇帝や権力者からもらった大刀とみる研究者もいます。

では、そんな重要な意味のありそうな大刀が、なぜ東大寺山古墳に副葬されたのでしょうか?

この古墳の被葬者は、王権のなかで軍事的に重要な職掌を担った可能性が高く、そのため、卑弥呼がもらった(かもしれない)大刀を保有しえたのではないか、という考えがありますが、まだはっきりとは分かりません。

このように大刀一つとってみても、興味深いストーリーを描くことができます。

ただし、ここで紹介したのは、あくまで複数ある説のうち一部です。

研究には異説がつきものです。研究者のなかには、「中平」は「大平」の誤りであり、じつは日本列島で大刀が作られたと考える研究者もいます。

そうなると別のストーリーを考えなければいけませんね。

実際はどうだったのでしょうか?

謎に満ちた古墳時代を考えるうえで、この大刀は大きな手がかりになるかもしれません。

今後の研究に注視していきたいと思います。

※今後、Instagramで東大寺山古墳出土品を紹介していきます。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2017年06月19日 (月)

2015年10月のリニューアル以来、平成館考古展示室の顔として展示されていた国宝「埴輪 挂甲の武人」が大修理に入ります。この修理について、トーハクくんとユリノキちゃんが迫ります!

国宝 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

![]() 埴輪で唯一国宝に指定されている、「埴輪 挂甲の武人」が7月2日(日)で考古展示室を去り、本格解体修理に入るのよ。

埴輪で唯一国宝に指定されている、「埴輪 挂甲の武人」が7月2日(日)で考古展示室を去り、本格解体修理に入るのよ。

![]() ということはしばらく会えないんだほ…。

ということはしばらく会えないんだほ…。

![]() 文化財の宿命で、どうしても経年による劣化は避けられないの。

文化財の宿命で、どうしても経年による劣化は避けられないの。

もともと下半身が大きく欠けていたのを、前回の修理(※1)の際に、石膏で復元されましたが、経年により劣化が進んでいます(黄色が復元箇所)

前回の修理で接合した箇所は、長年の加重により緩んできています

今回の修理の方法:修理前調査 → 解体 → クリーニング → 組立

![]() 今回の修理は、2年以上もかけて行う大がかりなものなのよ。

今回の修理は、2年以上もかけて行う大がかりなものなのよ。

修理前の調査は6か月かかるので、昨年度からすでに始まっているの。

![]() 何をそんなに調査するんだほ?壊れているところを直せばいいんだほ。

何をそんなに調査するんだほ?壊れているところを直せばいいんだほ。

![]() ただ直すことだけ考えるのではなく、この次の修理も見据えて、オリジナルの部分に負担にならない方法で行うことも重要なの。だから、挂甲の武人さんが今どんな状態にあるのか、詳しく調べないと!

ただ直すことだけ考えるのではなく、この次の修理も見据えて、オリジナルの部分に負担にならない方法で行うことも重要なの。だから、挂甲の武人さんが今どんな状態にあるのか、詳しく調べないと!

![]() 次の修理まで考えているなんてすごいほー。

次の修理まで考えているなんてすごいほー。

![]() 当然お金もたくさん必要になるんだけど、なんとご寄付(※2)をいただけたの!

当然お金もたくさん必要になるんだけど、なんとご寄付(※2)をいただけたの!

![]() ほー!?それはとってもありがたいほー。

ほー!?それはとってもありがたいほー。

![]() 修理完了は2019年6月末の予定よ。埴輪担当の研究員は修理が完了したらできるだけ早く展示するって言っていたわ。

修理完了は2019年6月末の予定よ。埴輪担当の研究員は修理が完了したらできるだけ早く展示するって言っていたわ。

![]() 挂甲の武人さん、しばらく会えないのはさみしいけど、元気になって戻ってくるのを待っているほ!

挂甲の武人さん、しばらく会えないのはさみしいけど、元気になって戻ってくるのを待っているほ!

※1 当館の収蔵品になった昭和27年(1952)以降修理の記録は無いため、それ以前に行われたと考えられます

※2 バンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成(トーハクでは、国宝 「檜図屏風」 (狩野永徳筆)、国宝 「鷹見泉石像」 (渡辺崋山筆)に続く3件目となります)

カテゴリ:news、考古、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年06月17日 (土)

弥生時代のマツリの道具、銅鐸。銅鐸界のスターはシカでした。

古墳時代にもシカは登場します。なかでも古墳の上や周囲には、シカの埴輪を見かけることがあります。

どうしてシカを埴輪にしたのでしょうか。

それは古墳に葬られた王にとって、狩猟が大切だったから、という説があります。

たとえば、こんなシカの埴輪があります。

埴輪 鹿

古墳時代・6世紀 茨城県つくば市下横場字塚原出土

※展示予定はありません。

困り顔ですね。なぜかというと…

矢が刺さっているんです!(印をつけた部分。矢柄部分は折れてしまっています)

矢を射かけられているシカを描いた銅鐸がありましたが、古墳時代になってもシカは狩りの獲物でした。

このようなシカの埴輪のほかに、イノシシとイヌがセットとなって出土することもあります。

このセットも、狩猟を再現しているとされています。

左:重要文化財 埴輪 猪

右:埴輪 犬

いずれも、古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市大字境上武士字天神山出土

通年展示/平成館考古展示室

イヌをよく見てください。首輪をしていますね。人に飼われている証拠です。

また、耳をピンとたて、口を開け、舌を出しています。いまにも王の命令をうけ、イノシシに襲いかかりそうな様子です。

一方でイノシシは、タテガミを立て興奮している様子。でも、なんだか悲しそうです。

シカ、イノシシとイヌは、王による狩猟を示すために埴輪になりました。

このほかサルやムササビといった、めずらしい埴輪もあります。

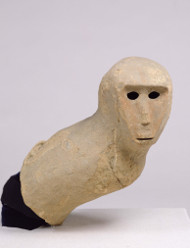

重要文化財 埴輪 猿

古墳時代・6世紀 伝茨城県行方市沖洲 大日塚古墳出土

~7月17日(月・祝)/本館1室

このサルの埴輪は、背中に子ザルの痕跡が残っています。そのため、子ザルを背負うお母さんのサルとわかります。

どうして、親子のサルが埴輪になったのか。実はまだよくわかっていません。

鳥の埴輪もあります。

ガンやカモといった水鳥の埴輪や、ニワトリの埴輪です。

埴輪 水鳥

古墳時代・5世紀 大阪府羽曳野市 伝応神陵古墳出土

通年展示/平成館考古展示室

なかでも、ひときわ注目されるのがニワトリの埴輪です。

今年の干支でもあるニワトリ。このニワトリがスゴイのです。

埴輪 鶏

古墳時代・6世紀 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土

通年展示/平成館考古展示室

ニワトリのスゴイところ1→量

現在、発掘されてみつかったニワトリは、およそ400体。ガン・カモが150体、ウが20体、サギが10体ほどですので、ニワトリは鳥形埴輪のなかで圧倒的に多く作られました。

ニワトリのスゴイところ2→出現時期

ニワトリの埴輪の出現時期は、動物埴輪のなかで最も早い4世紀。そして、6世紀まで長く作られ続けられます。

古墳の埋葬施設に最も近く置かれ、埴輪のなかでもその中心となるのが写真のような家形埴輪です。

重要文化財 埴輪 入母屋造家

古墳時代・5世紀 奈良県桜井市外山出土

~7月2日(日)/平成館考古展示室

7月19日(水)~12月25日(月)/本館1室

その家形埴輪の近くにニワトリがいることが多く、ニワトリは他の埴輪と比べて、重要な埴輪といえます。

どうしてニワトリが埴輪になったのでしょうか?

その謎を解くには、ニワトリの埴輪をじっくり観察する必要があります。

栃木県鶏塚古墳のニワトリは、高い円筒のうえにいます。ほかにも、古い時期のニワトリの埴輪は、止まり木に乗っていることが多く、どうやら高い場所にいるニワトリを表現しているようです。

もうひとつ、別のニワトリの埴輪を見てみましょう。

埴輪 鶏

古墳時代・5世紀 群馬県伊勢崎市 赤堀茶臼山古墳出土

※展示予定はありません。

側面の丸いもの。これは目のヨコにある耳羽(耳の孔を覆う羽)を強調した表現だと考えられています。

高いところにいるニワトリ。耳羽を強調したニワトリ。

一体何を意味しているのでしょうか?

ニワトリは夜中、高いところで寝る習性があります。地面に寝ていたら、イタチなど小動物に襲われるかもしれません。そのため、襲ってくる動物がいないか、耳をすまして高いところにとどまり、注意をしつつ寝ているのです。

このことから、ニワトリの埴輪は、夜のニワトリを表現しているとする説があります。

では、どうして夜なのでしょう。

夜明けになるとニワトリは「コケコッコー」といいます。

そのため、古墳時代の人々は、太陽を導く鳥として、ニワトリを神聖視していたようです。いまのように、卵や肉を食べていたわけではありません。

夜は邪悪なものが暗躍していたとされています。

古墳に邪悪なものが寄り付かないよう、光を導き、邪を払うニワトリが、埴輪となり重要な役割を担ったのでしょう。

しかしながら、この説に反対する研究者もいます。

ニワトリの埴輪には、オスとメスそれぞれいますが、メスは「コケコッコー」とは鳴きません。それゆえに、邪を払うことはできません。

この場合は、生命の再生を願うため、多産を象徴するメスのニワトリが埴輪として選ばれたと考えられます。

もしかしたら、埴輪をつくるよう注文した人それぞれで、異なる意味づけをニワトリに与えたのかもしれません。

皆様は、どのような思いを込められて作られたと考えますか?

今回、紹介した埴輪の多くは現在、平成館考古展示室や本館1室にて展示中です。ぜひ実物を目の前にして、埴輪にこめられた思いを想像しながらご覧ください。

埴輪オンステージ!(平成館考古展示室)

ぼくのおともだちに会いにきてほ~

※Instagramで、トーハクの埴輪をアップしています。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2017年03月28日 (火)

シカ・シカ・シカ。

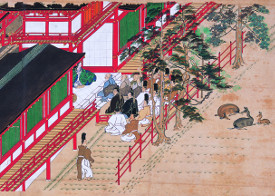

ただいま、当館で好評開催中の特別展「春日大社 千年の至宝」の会場には、シカが登場する作品がいろいろと並んでいます。

まさに、シカのオンパレード!

鹿図屏風 (左隻部分)

江戸時代・17世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(春日本)巻一 (部分)

江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

鹿の作品には鹿マークが付いています。

特別展会場でぜひチェックしてみてください

なぜこんなにシカがいるのでしょうか。

春日大社にとって、シカはとても重要な動物。それは神様の乗り物であり、神様の使いや化身でもあるからだと言います。

ところで、シカと言えば、銅鐸(どうたく)にもさまざまなシカが描かれているものがあることをご存知でしょうか。

銅鐸にはシカのほか、鳥・トンボ・魚・カマキリ・トカゲ・カエル・イノシシ・クモ・イヌ・ヘビ・カニ・不明動物・人物・建物・船なども描かれていますが、シカは銅鐸絵画のおよそ5割を占め、ダントツの存在感を示しています。

ちなみに、これまでに発見された銅鐸は約600個体。このうち、絵画をもつものは約100個体です。

当館にはシカの絵画をもつ銅鐸が10個もあります。

トーハクは国内有数の銅鐸コレクションを誇ります。まさに銅鐸の聖地

現在、このうちの3個の銅鐸が平成館考古展示室と本館1室に展示されています。

まず考古展示室の独立ケースに並ぶのが国宝の伝香川県出土銅鐸です。

身が6つに区画され、それぞれの区画内には人物・鳥・イノシシ・昆虫・爬虫類、そして狩人に狙われたシカが描かれています。

国宝 銅鐸

伝香川県出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

~9月3日(日)/平成館考古展示室

次に、その隣の壁付ケースには大阪府恩智銅鐸があります。

この銅鐸の吊り手の部分にはカエルが見えます。裾に注目してみると、そこには魚の群れ、そしてその反対側にはシカの群れが巧みに描かれています。

外縁付鈕2式銅鐸

大阪府八尾市恩智中町3丁目出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀安井増太郎・堀井恵覚氏寄贈

通年/平成館考古展示室

※カエル、魚の群れの描かれた面は、展示室ではご覧いただけません。

一方、本館に並ぶのは、静岡県悪ケ谷銅鐸です。

6つに区画された身の下段の区画内にシカと鳥が描かれています。

袈裟襷文銅鐸(三遠式)

静岡県浜松市北区細江町中川(悪ヶ谷)出土 弥生時代(後期)・1~3世紀

7月17日(月・祝)まで/本館1室

この他、今は展示されていませんが、当館には吊り手の部分に、少なくとも17頭ものシカが描かれた兵庫県気比3号銅鐸、絵物語風に人物や他の生き物とともに10頭ものシカが描かれ鳥取県泊銅鐸、そして裾の部分にシカとイノシシが列をなして向かい合う場面を描いた三重県磯山銅鐸なども所蔵されています。

重要文化財 銅鐸(気比3号銅鐸)

兵庫県豊岡市気比字溝谷出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。

銅鐸(泊銅鐸)

鳥取県湯梨浜町小浜字池ノ谷出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。

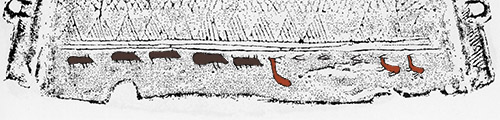

外縁付鈕2式銅鐸(磯山銅鐸)

三重県鈴鹿市磯山町出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。下は、シカとイノシシがわかりやすいように拓本を加工したもの。

実は、シカはこうした銅鐸だけでなく、銅剣・銅戈(どうか)、そして多くの弥生土器にも描かれています。

では、なぜ弥生時代にはこんなにシカが描かれたのでしょうか。

それを知るには、弥生時代におけるシカの意味を考える必要があります。

各遺跡から発見される動物遺存体をみると、縄文時代も弥生時代もほとんど同じような動物を食べていたことがわかります。

特に、イノシシとシカは両時代を通して、人々の重要な食糧源となっていたようです。

獲物の豊かさを祈った人々は、両者のより多い獲得を夢見たに違いありません。

それ故、イノシシとシカは、両時代の象徴的な動物として時には土で形作られ、また時には絵画として表現されてきたと考えられます。

ところが、縄文人が形作ったものは、その多くがイノシシであるのに対し、弥生人が描いたものは、圧倒的にシカが多いという、きわめて興味深い現象が見られます。

さて、この現象をどう捉えたらよいでしょう。

どうやらシカは稲作と深い関係にあるようです。

奈良時代に編纂された『豊後国風土記』速水郡の条には、田主が田を荒らすシカを戒め、それを許すことによって田の豊穣が約束されるという話が出てきます。

また、『播磨国風土記』讃容郡の条には、生きたシカを捕らえ、その腹を割き、大地に広がるその血に稲を蒔くと、一夜にして苗が生えてきたという話も見られます。

こうした記事は、シカが日本では古くから稲作と非常に関係が深い動物であったことを伝えています。

これを弥生時代にまで遡らせて考えることが許されるのであれば、弥生社会におけるシカの意味も、田の豊穣をもたらす神、ひいては氏族の繁栄をもたらす神の象徴であったと考えることができます。

おそらくシカは、弥生時代の重要な物語を構成する存在として、当時の人々に選択されたものと考えられます。

ここに縄文時代のイノシシから弥生時代のシカへの変貌の鍵を見出すことができます。

つまり、米という新たな食糧を獲得するにあたって、人々は稲作に対する新たな農耕儀礼をも自分たちの世界に導いたのです。

そして人々は、縄文の食料採集経済から脱却し、新たな食糧生産経済へと向かうのです。

裏を返せば、イノシシは食糧採集経済を、シカは食糧生産経済を反映したものとして捉えることが可能だと思います。

こうした観点に立てば、動物意匠におけるイノシシからシカへの変化は、まさに食糧採集経済から食糧生産経済への変化として捉えることができるのではないでしょうか。

銅鐸に描かれたシカは、私たちにこうしたことをも考えさせる存在なのです。

では展示室にて、その姿をとくとご覧あれ!

鹿の銅鐸、見に行くシカないほ!

※Instagramで、トーハクの銅鐸をアップしています。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画部長) at 2017年02月17日 (金)

平成館考古展示室の奥、古墳時代の展示スペースの一角に、特集「後期の古墳文化-海北塚古墳展-」(展示期間:2016年7月20日(水) ~ 2016年10月30日(日))がございます。6世紀の後期古墳文化を代表する環頭柄頭、馬具、須恵器を中心に展示しています。

平成館考古展示室の特集コーナー

なかでも展示の核となる大阪府茨木市に所在する海北塚古墳出土品は、明治42(1909)年・昭和10(1935)年に発見されました。

この度、発掘されて100年ほど経ちますが、これまで個別に展示をすることがあっても、まとめて展示をするのは初めてです。

海北塚古墳出土品は、古墳時代の年代を決める上で欠かせない資料として注目されてきました。例えば、環頭柄頭は、朝鮮半島から伝来した日本列島最古のものであり、龍の形がリアルに表現されています。馬具は大変状態が良く、それまでの伝統的な形から「新羅系馬具」への転換を示す、6世紀後半における馬具の基準資料です。そして、須恵器は昭和30年代に「海北塚式須恵器」として全国的に知られるようになりました。これらの資料の特性から、今回の展示コンセプトは「モノの変化」といたしました。

金銅装パルメット文鏡板・杏葉

大阪府茨木市 海北塚古墳出土

古墳時代・6世紀

ここでは刀の柄にあたる部分の装飾に使われた環頭柄頭について、まず、変化の方向についてみたいと思います。環のなかには横を向いた龍や鳳凰がいます。原型となった朝鮮半島の武寧王陵から出土した環頭柄頭の龍は、リアルに表現されています。日本列島に伝来したばかりの海北塚古墳例もまた、比較的、龍の形がはっきりとわかります。しかしながら、龍や鳳凰は日本列島ではあまりなじみがなかったのか、模倣を重ねるにつれて写実的で立体的なものから、簡素なものへと徐々に形が変わります。例えば、龍は歯や頸毛の表現がなくなり、鳳凰は玉を噛まなくなります。まるで伝言ゲームで言葉が変化するみたいです。

単龍環頭柄頭

大阪府茨木市 海北塚古墳出土

古墳時代・6世紀

次に馬具は、日本列島では大陸の影響を受けながら様々な形の馬具が、時期をずらしながら出現したのが特徴です。鏡板は馬を操作するための轡に付属する金具で、杏葉は馬の背中から尻を装飾するための金具です。この鏡板と杏葉の変化をみると、5世紀末頃にはf字形鏡板や剣菱形杏葉が出現し、6世紀にも形を徐々に変えながら普及します。そして6世紀に入ると鐘形・花形・心葉形といった多様な形状をもつ鏡板や杏葉も時期をずらしながら現れます。

左上:変形剣菱形杏葉

群馬県伊勢崎市 恵下古墳出土 古墳時代・6世紀

右上:鐘形杏葉

岡山県倉敷市 王墓山古墳出土 古墳時代・6世紀(矢尾寅吉氏寄贈)

左下:心葉形杏葉

静岡県島田市 御小屋原古墳出土 古墳時代・6世紀

右下:花形杏葉

群馬県前橋市 大日塚古墳出土 古墳時代・6世紀(町田栄之介氏・田村銀平氏外3名寄贈)

最後に須恵器は、個々の種類(器種)ごとに変化します。「世界考古学大系」(昭和34年発行)では、須恵器を9つの段階(様式)に分類しています。その内、古いほうから2番目にあたる「穀塚式」の京都府穀塚古墳出土品、3番目にあたる「陽徳寺式」の福井県獅子塚古墳出土品、6番目にあたる大阪府海北塚古墳出土品を今回展示しました。見比べながら須恵器の変化をご覧いただければ幸いです。

海北塚古墳から出土した須恵器

今回の特集は、10月30日(日曜日)に終わります。ぜひ平成館の考古展示室へお越しいただき、古墳時代のモノづくりに思いを馳せていただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2016年10月14日 (金)