- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

密教の仏たちに包まれる―高雄曼荼羅の世界―

連日の酷暑のなか、 創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」にお越しくださり、まことにありがとうございます。

夏バテ気味の体に、密教の仏のパワーを感じるのはいかがでしょう?

今回は現存最古の両界曼荼羅である国宝の「高雄曼荼羅」についてご紹介します。

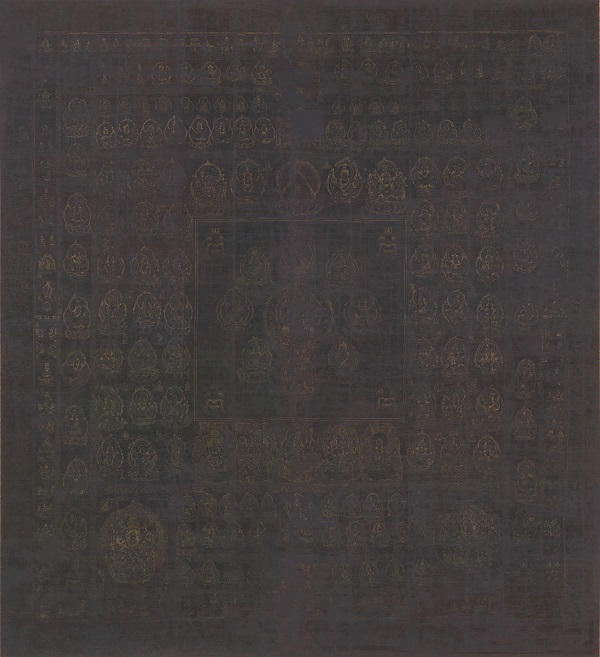

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【胎蔵界】前期展示(7月17日~8月12日)

そもそも曼荼羅とは、大日如来を中心とした密教の世界を図示したものです。

金剛界と胎蔵界という二つの世界から成り立ちます。

夏バテ気味の体に、密教の仏のパワーを感じるのはいかがでしょう?

今回は現存最古の両界曼荼羅である国宝の「高雄曼荼羅」についてご紹介します。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【胎蔵界】前期展示(7月17日~8月12日)

そもそも曼荼羅とは、大日如来を中心とした密教の世界を図示したものです。

金剛界と胎蔵界という二つの世界から成り立ちます。

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

右から【胎蔵界】江戸時代・寛政7年(1795)【金剛界】江戸時代・寛政6年(1794) 京都・神護寺蔵 通期展示

こちらは光格(こうかく)天皇の発願によって製作された「高雄曼荼羅」の原寸大摸本

九つの区画に整然と分けられ、規則的な仏の配置を見せる金剛界。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)

【金剛界】後期展示(8月14日~9月8日)

そして、大日如来を中心に密教の仏たちが広がるように配置される胎蔵界です。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】

大きさも違います。これは、金剛界と胎蔵界が別々に成立し、展開してきたためです。

ともにインド発祥ですが、空海の師匠である、唐の都・長安の青龍寺(せいりゅうじ)にいた恵果(けいか)のときに、金剛界と胎蔵界がセットになったと考えられます。

空海は恵果から密教のすべてを受け継いで帰国しますが、その際、経典だけでなく曼荼羅や法具類、祖師像などを数多く持ち帰りました。

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

この持ち帰った曼荼羅を手本に描かれたのが「高雄曼荼羅」です。

天長年間(824~834)、神護寺の灌頂堂(かんじょうどう)にかけるために、淳和(じゅんな)天皇の願いにより制作されました。

当時、空海は神護寺にいたと考えられますので、高雄曼荼羅の制作には空海が密接に関わったと思われます。

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

この持ち帰った曼荼羅を手本に描かれたのが「高雄曼荼羅」です。

天長年間(824~834)、神護寺の灌頂堂(かんじょうどう)にかけるために、淳和(じゅんな)天皇の願いにより制作されました。

当時、空海は神護寺にいたと考えられますので、高雄曼荼羅の制作には空海が密接に関わったと思われます。

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

高雄曼荼羅は花や鳥の文様が織られた絹に、金銀泥で仏の姿が描かれます。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の不動明王部分

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の千手観音部分

彩色をしていないので、輪郭線が際立ちます。

仏の姿、形を正しく描き出そうとする意図が感じられます。

神護寺のお堂の中で見ると、仏たちの姿が浮かび上がり、密教の宇宙観を体感できたことでしょう。

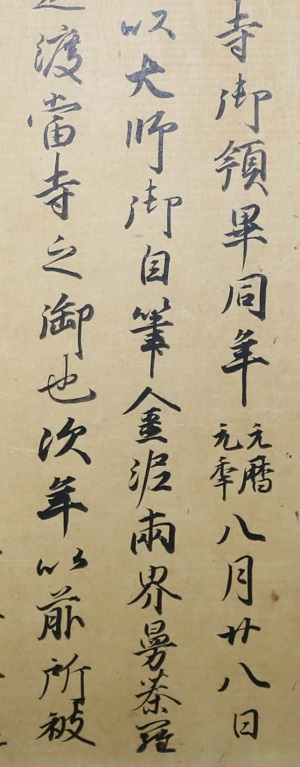

後期に展示される国宝「文覚四十五箇条起請文」に「大師御自筆」と記されるように、平安時代後半には、高雄曼荼羅は空海が直接筆を執(と)った曼荼羅として認識されていました。

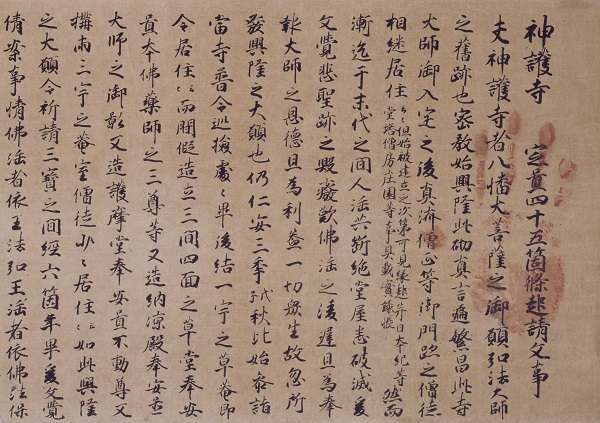

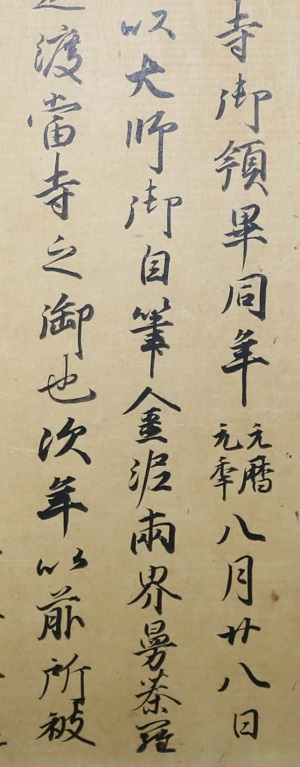

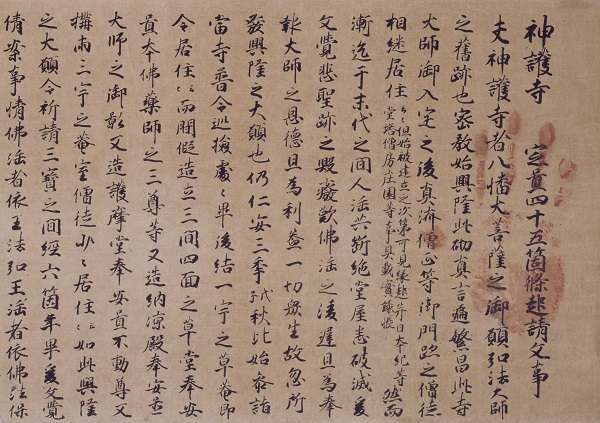

国宝 文覚四十五箇条起請文(もんがくしじゅうごかじょうきしょうもん)(部分)

中山忠親筆 平安時代・元暦2年(1185) 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

国宝 文覚四十五箇条起請文(部分)

画像の2行目に「大師御自筆」と見えます

まさに聖遺物です。

ですから、高雄曼荼羅に描かれた仏の姿は曼荼羅の模範であり、仏の姿が写されました。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の不動明王部分

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の千手観音部分

彩色をしていないので、輪郭線が際立ちます。

仏の姿、形を正しく描き出そうとする意図が感じられます。

神護寺のお堂の中で見ると、仏たちの姿が浮かび上がり、密教の宇宙観を体感できたことでしょう。

後期に展示される国宝「文覚四十五箇条起請文」に「大師御自筆」と記されるように、平安時代後半には、高雄曼荼羅は空海が直接筆を執(と)った曼荼羅として認識されていました。

国宝 文覚四十五箇条起請文(もんがくしじゅうごかじょうきしょうもん)(部分)

中山忠親筆 平安時代・元暦2年(1185) 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

国宝 文覚四十五箇条起請文(部分)

画像の2行目に「大師御自筆」と見えます

まさに聖遺物です。

ですから、高雄曼荼羅に描かれた仏の姿は曼荼羅の模範であり、仏の姿が写されました。

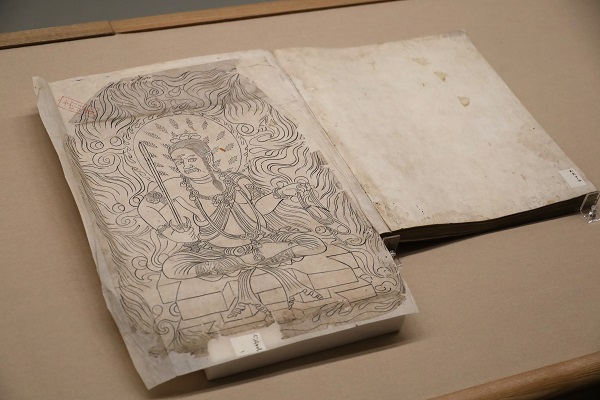

会場では、高雄曼荼羅の旧収納箱や高雄曼荼羅を写した白描図像もご覧いただけます。

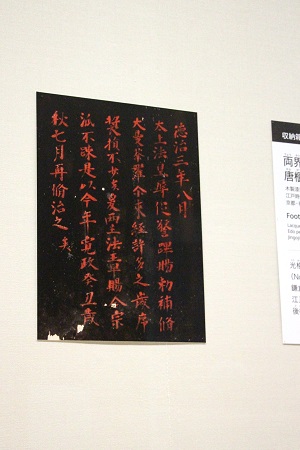

両界曼荼羅(高雄曼荼羅)唐櫃(りょうかいまんだら、たかおまんだら、からびつ)

江戸時代 寛政5年(1793) 京都・神護寺蔵 通期展示

江戸時代 寛政5年(1793) 京都・神護寺蔵 通期展示

会場内のパネル

唐櫃の蓋裏には朱漆で銘が記され、徳治3年(1308)8月に後宇多天皇によって高雄曼荼羅の修理がなされたのち、寛政5年(1793)、光格天皇と後桜町(ごさくらまち)上皇によって再び修理を行った旨が記されています

高雄曼荼羅図像 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵 場面替えあり

また、現在見えにくくなっている銀泥部分を復元した動画、曼荼羅そのものの解説映像などもあり、曼荼羅の世界に没入することができます。

「映像で解説する高雄曼荼羅」のコーナー

密教の仏に包まれる不思議な感覚、ぜひ会場で味わってみてください!

館内には日傘などのご用意がありますが、無理せず休みながらお越しください。

また、会場内は少し肌寒くなっておりますので羽織るものをご持参いただくと良いかもしれません。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月02日 (金)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (560)

- 催し物 (84)

- news (330)

- 特集・特別公開 (232)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (42)

- 彫刻 (82)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (52)

- 工芸 (28)

- 考古 (81)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)