1089ブログ

伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」の東京会場は、21日(日)をもちまして、無事に閉幕いたしました。

ご来場かなわなかった皆さまには、1089ブログ、天台宗による「伝教大師最澄1200年魅力交流」で活動されている学生さんの瑞々しいレポート、ご来場いただいた皆さんのSNSなどで、会場の様子をご覧いただけましたら幸いです。

今回は東博展覧会史上最多と言ってもよいほど多くのご秘仏にお出ましいただいておりました。

お寺のご本尊にお出でいただくのも実はとてもハードルが高いのですが、それが秘仏、ましてや寺外初公開ともなると、さらに難しくなるのはご想像のとおりです。

巡回展とはいえ、東京国立博物館から九州国立博物館、京都国立博物館にもお出でになる仏像は、東博出展の仏像の3割に満たないのですが、九州、京都にも魅力的な仏様やご宝物が多数出展されます。

重要文化財 護法童子立像

鎌倉時代・13世紀 滋賀・延暦寺蔵

来春、九州国立博物館、京都国立博物館にて展示予定

さて、秘仏。

秘仏というのは、皆さんご承知のとおり、普段、拝観することの叶わない秘された仏像や仏画などのことを指します。

長野の善光寺の御本尊や浅草寺の御本尊のような、厨子の扉が開かれることのない絶対の秘仏から、60年に一度、50年に一度、12年に一度、厨子の扉が開かれる秘仏まで、その秘されっぷりはさまざまです。

秘仏という存在がいつごろ生まれたものか、ご存知でしょうか。

ご本尊を秘する事例が出てくるのは、およそ平安時代の9世紀半ばごろのこととされています。

その理由は、密教の経典のなかには本尊は秘するべきことが説かれていたり、あるいは神仏習合が進み、直接見てはならないとする神へのタブーの観念が影響したなど、様々な理由が考えられています。

秘仏という存在も歴史的のなかで生み出されたものなのですね。

平安時代・11世紀 京都・法界寺蔵

本展が寺外初公開である法界寺の秘仏本尊。来春、京都国立博物館にて展示予定

この度の秘仏ご開帳も、伝教大師最澄のご遠忌という歴史的な機縁によるものでした。

皆さま、ありがとうございました!

重要文化財 伝教大師(最澄)坐像

鎌倉時代・貞応3年(1224) 滋賀・観音寺蔵

来春、九州国立博物館にて展示予定

※本展は下記のとおり巡回します。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。

九州国立博物館=2022年2月8日(火)~3月21日(月・祝)

京都国立博物館=2022年4月12日(火)~5月22日(日)

カテゴリ:彫刻、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(平常展調整室長) at 2021年11月26日 (金)

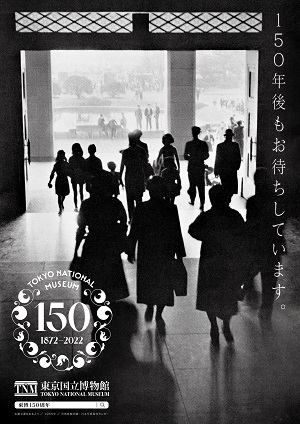

さーて、今日も見るほ、トーハクのウェブサイト。どんな展示があるかなほ。おや、見慣れないページがあるほ。東京国立博物館創立150年記念特設サイト?

さーて、今日も見るほ、トーハクのウェブサイト。どんな展示があるかなほ。おや、見慣れないページがあるほ。東京国立博物館創立150年記念特設サイト?

トーハクくん、忘れちゃったの?トーハクは1872年に開館したから、2022年に創立150周年を迎えるのよ。だから、その記念の年に向けて、公開した特設のウェブサイトよ。

トーハクくん、忘れちゃったの?トーハクは1872年に開館したから、2022年に創立150周年を迎えるのよ。だから、その記念の年に向けて、公開した特設のウェブサイトよ。

すっかり忘れていたほ。令和にもなったし、開館した明治がかなり昔に感じられるほ。

すっかり忘れていたほ。令和にもなったし、開館した明治がかなり昔に感じられるほ。

そうね、本当に長い歴史だよね。

そうね、本当に長い歴史だよね。

そうだほ。とってもおめでたいことだほ!2022年はみんなでトーハク創立150年をお祝いしたいほ。

そうだほ。とってもおめでたいことだほ!2022年はみんなでトーハク創立150年をお祝いしたいほ。

お祝いすることも大事だけど、この長い歴史を未来に守り、伝えることもとても大事なことだよね、トーハクくん。

お祝いすることも大事だけど、この長い歴史を未来に守り、伝えることもとても大事なことだよね、トーハクくん。

そうだったほ。10年後も、20年後も100年後も、いろんな文化財をみたいほ。

そうだったほ。10年後も、20年後も100年後も、いろんな文化財をみたいほ。

そういう思いは特設サイトの最初に書いてあるから、読み直してみてね。そんな思いを表現した、キービジュアルも作成して、紹介しているわ。

そういう思いは特設サイトの最初に書いてあるから、読み直してみてね。そんな思いを表現した、キービジュアルも作成して、紹介しているわ。

東京国立博物館創立150年記念キービジュアル

おっ、この創立150年記念ロゴもおしゃれだほ。なんの模様だほ?

おっ、この創立150年記念ロゴもおしゃれだほ。なんの模様だほ?

東京国立博物館創立150年記念ロゴマーク

これも特設サイト内に説明があるけど、トーハクの作品や本館のとかの装飾に使われている「唐草文」をモチーフにつかった記念のロゴよ。

これも特設サイト内に説明があるけど、トーハクの作品や本館のとかの装飾に使われている「唐草文」をモチーフにつかった記念のロゴよ。

なるほどだほ、この葉っぱみたいな模様がトーハクのどこに隠れているか探してみるほ。

なるほどだほ、この葉っぱみたいな模様がトーハクのどこに隠れているか探してみるほ。

「東京国立博物館創立150年記念動画」はもう見たかな?

「東京国立博物館創立150年記念動画」はもう見たかな?

気分的には150回くらい見たほ!

気分的には150回くらい見たほ!

くるくる場面が展開して、迫力とスピードがあったわね。それと、トーハクのかっこよさを発見できるような動画のような気がするわ。

くるくる場面が展開して、迫力とスピードがあったわね。それと、トーハクのかっこよさを発見できるような動画のような気がするわ。

創立150年に向けて、気分があがってきたほ。あと、なにか具体的にイベントとかするほ?

創立150年に向けて、気分があがってきたほ。あと、なにか具体的にイベントとかするほ?

イベントやコラボレーショングッズの制作など計画中よ。今後、特設サイトで紹介されるから、楽しみに待とうね。イベントもいいけど、トーハクといったらやっぱり総合文化展や特別展が大きい見どころだよね。

イベントやコラボレーショングッズの制作など計画中よ。今後、特設サイトで紹介されるから、楽しみに待とうね。イベントもいいけど、トーハクといったらやっぱり総合文化展や特別展が大きい見どころだよね。

そうだほ! もしかして特別な展示をするほ?

そうだほ! もしかして特別な展示をするほ?

そうね。総合文化展では、創立150年記念の特集を23件実施予定よ。研究員が特にイチオシする作品を紹介する特集や、普段なかなか展示する機会がない作品を紹介する特集などいろいろあるわ。

そうね。総合文化展では、創立150年記念の特集を23件実施予定よ。研究員が特にイチオシする作品を紹介する特集や、普段なかなか展示する機会がない作品を紹介する特集などいろいろあるわ。

見返り美人図 菱川師宣筆 江戸時代・17世紀

特集「未来の国宝―東京国立博物館 書画の逸品―」にて展示予定。展示時期未定

見たことがない作品はもちろんだけど、見たことがある作品でも何だかわくわくして見ることができそうだほ。

見たことがない作品はもちろんだけど、見たことがある作品でも何だかわくわくして見ることができそうだほ。

そして、2022年の秋には東京国立博物館創立150年記念「国宝 東京国立博物館のすべて」を開催するよ。

そして、2022年の秋には東京国立博物館創立150年記念「国宝 東京国立博物館のすべて」を開催するよ。

タイトルすごいほ。本当にすべて見られるほ!?

タイトルすごいほ。本当にすべて見られるほ!?

そうよ。展示替えはあるけど、現在所有する国宝89件をすべて展示して、ほかにもトーハク150年の歴史を関連する作品や再現展示などで紹介するのよ。

そうよ。展示替えはあるけど、現在所有する国宝89件をすべて展示して、ほかにもトーハク150年の歴史を関連する作品や再現展示などで紹介するのよ。

国宝 檜図屛風 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590)

国宝 檜図屛風 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590)

重要文化財 鷲置物 鈴木長吉作 明治25年(1892)

すべて見られるような気がしてきたほ。

すべて見られるような気がしてきたほ。

公式Twitterとかでも隔週木曜日に歴史や古写真を紹介する企画を始めたから、予習にちょうどいいかも! #TBT にご注目ください。

公式Twitterとかでも隔週木曜日に歴史や古写真を紹介する企画を始めたから、予習にちょうどいいかも! #TBT にご注目ください。

特設サイトや公式SNSなどで今後も最新情報をお届けするほ。ご期待くださいほ!

特設サイトや公式SNSなどで今後も最新情報をお届けするほ。ご期待くださいほ!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2021年11月24日 (水)

11月1日(月)、本展の報道発表会を行いました。

当館副館長 富田 淳

六波羅蜜寺 山主 川崎 純性様

平安時代、南無阿弥陀仏と称えて極楽往生を願う阿弥陀信仰をいち早く広めた僧侶です。

学芸部研究部 平常展調整室長 皿井 舞

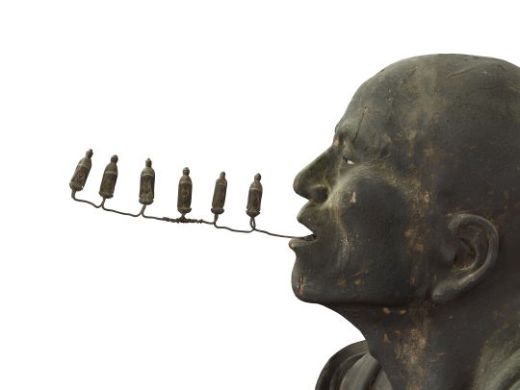

展覧会最大の見どころは、日本史の教科書にも載り、多くの方に知られている空也上人立像です。

このたび半世紀ぶりに東京にお出ましいただくことになりました。

重要文化財 空也上人立像 康勝作

鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

写真 城野誠治

この像はなんといっても口からでている阿弥陀仏が印象的です。

制作されたのは鎌倉時代で、空也上人がこの世を去ってから200年以上が経過していました。

常に市井の人々と共にあった上人への畏敬の念と、口から6体の阿弥陀仏が現れたという伝承を表したものです。

展示室では360度さまざまな角度からご覧いただく予定です

この他にも六波羅蜜寺の創建時につくられた四天王立像、定朝作と伝えられる地蔵菩薩立像など、平安から鎌倉時代の彫刻の名品が一堂に集います。

重要文化財 四天王立像のうち持国天立像

平安時代・10世紀

重要文化財 地蔵菩薩立像

平安時代・11世紀

また、本展開催をきっかけに立ち上がった「空也上人ファンクラブ」の公式サポーターに就任したお笑い芸⼈のみほとけさんにもお越しいただきました。

昔から空也上⼈の⼤ファンとのことで、熱い想いを語っていただきました。

「空也上人ファンクラブ」公式サポーター お笑い芸人のみほとけさん

また、展覧会の開催を記念して空也上人立像のフィギュアの制作も決定しました。

口から飛び出している阿弥陀仏も精巧に作られています。

3月から展覧会特設ショップや通信販売などで発売されます

最後にフォトセッションを行いました。

空也上人立像のフィギュアをもつみほとけさんと川崎住職

本展では、空也上人立像をはじめ六波羅蜜寺に伝わる名品が一堂に集まるまたとのない機会です。

心の安寧を祈り、生涯をささげた空也上人の姿と、六波羅蜜寺の歴史と美術を通して、疫病や困苦に立ち向かい懸命に生きた当時の人々の信仰の厚みにも、思いを馳せる機会になりましたら幸いです。

今後も本ブログで展覧会についてご紹介していきます。

どうぞお楽しみに。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原香(広報室) at 2021年11月19日 (金)

伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」(11月21日(日)まで)の閉幕が近づいてまいりました。

特別展はあっという間です。

本展の第2会場・第6章では、「現代へのつながり―江戸時代の天台宗」というテーマで、関東地方の有力な天台宗寺院である、浅草寺・輪王寺・寛永寺に伝わった御寺宝を展示し、東京会場の特色を出しています。

今回は栃木県日光市の輪王寺に所蔵される二つの仏画をご紹介します(図1)。

仏画というと、難しいし、時代が古いものは絵の具が剥落したり退色したり、あるいは画面が汚れていたりしていてよく見えない!という感想をお持ちの方も多いと思います。

ですが、こちらの作品はいかがでしょう。目を見張る鮮やかさです!ともに江戸時代に制作されました。

図1

第2会場 展示風景

向かって左が「法華経曼荼羅図」です(図2)。

図2

法華経曼荼羅図

木村了琢筆 江戸時代・寛永17年(1640) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=11月2日(火)~21日(日)

『法華経』「見宝塔品」の内容を描いたもので、釈迦如来と多宝如来が宝塔に並んでお説法をしています。

周囲にはありがたいお話を聞くために、いろいろな菩薩や釈迦の弟子たちが集まっています。

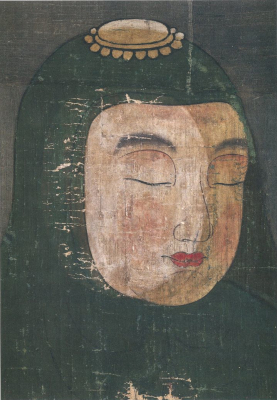

一方、右側に展示しているのが「仏眼曼荼羅図」です(図3)。

図3

仏眼曼荼羅図

木村了琢筆 江戸時代・17世紀 栃木・輪王寺蔵

展示期間=11月2日(火)~21日(日)

穏やかに過ごすことや安産を願って行われた「仏眼法」という密教修法の本尊に用いられました。

仏眼仏母という仏を中心に、周囲に様々な仏が、花が咲くように広がって位置しています。

ともに良質な絵の具が用いられ、華麗で美しい作品です。

華やかさの理由の一つが、随所にみられる金色です。

金箔を細く切って模様の形に貼り付けたり、金を絵の具のように用いて文様を描いています。

今は色あせてしまった平安時代の仏画も、描かれた当時はこのような輝きを持っていました。

また、表装部分も注目です。描表装(かきびょうそう)といって、絵の周囲もすべて描いています。

表装部分は通常、裂地を用いますが、仏画の場合、この二つの作例のように、風帯と呼ばれる掛軸上端から垂れ下がる裂や、裂地の文様にあたる部分までも丁寧に描き出した例がみられます。

ただ、どうしても傷んでくるので、裂地に代わることが多いです。

古い仏画では描表装が周囲に少しだけ残っている作例が散見されます。

そして、この二つの作品、以前使われていた軸や表装裏の墨書から、「木村了琢」という絵仏師が描いたことがわかります。

この木村家、江戸時代を代表する絵仏師の家系です。

二つの作品を比べると、確かに顔立ちがよく似ている仏がいたりします(図4・5)。

図4法華経曼荼羅図(部分)

木村了琢筆 江戸時代・寛永17年(1640) 栃木・輪王寺蔵

図5

仏眼曼荼羅図(部分)

木村了琢筆 江戸時代・17世紀 栃木・輪王寺蔵

(図4・5を比較すると、目尻の上がった顔立ちは似ていますが、鼻筋を入れる、入れないの違いがみられます。この違いをどのように考えるか……今後の課題としたいと思います)

木村了琢の画風を知る手掛かりです。皆様も会場でじっくりと見比べてみてください。

近世仏画は古代・中世の仏画を考えるうえでも重要です。

ご紹介した二つの作例は、仏画が本来持つ華やかさ、美しさを今に伝えてくれています。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

また、本展は事前予約制を導入しています。

展示作品やチケットの詳細については、展覧会公式サイトをご確認ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 古川攝一(平常展調整室) at 2021年11月12日 (金)

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵

図1

本展覧会の主役である最澄は、平安時代前半に活躍したお坊さんで、比叡山に延暦寺を創建し天台宗を打ち立てました。

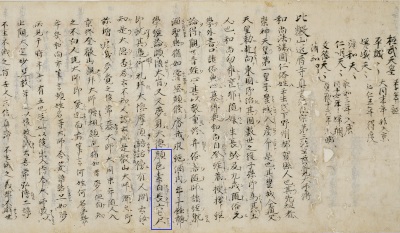

重要文化財 慈覚大師伝(巻首部分)

「顔の色は素白にして、長け6、7尺」とあって(図2青枠箇所)、色白で背が180㎝程あったみたいです。

国宝 聖徳太子及び天台高僧像 十幅のうち 智顗

天台大師(てんだいだいし)とも呼ばれるのですが、文字通り、中国で天台の教えを築いた、まさに天台宗の生みの親です。

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵 画像提供:東京文化財研究所

天台の教えは智顗から最澄へと受け継がれていることを示すために、いつの時代にか、両者が兄弟のように似た姿となるよう描き直したのかもしれません。

ちなみに、天台のお坊さんではない聖徳太子が入っているのは、平安時代、太子が智顗の師匠である慧思(えし)の生まれ変わりであると信じられていたためです。

この作品、描かれたお坊さんたちのファッションも注目です。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 古川攝一(平常展調整室) at 2021年10月29日 (金)