1089ブログ

特集陳列「清時代の書 ―碑学派―」(2013年10月8日(火)~12月1日(日)、平成館企画展示室)は、今回で11回目を迎える台東区との連携企画です。

東京国立博物館、台東区立書道博物館の他、台東区立朝倉彫塑館を加え、台東区内に近接する3館が連携して、碑学派の主な書人の代表作を紹介し、碑学派の流れを概観します。

トーハクでは、碑学派の前期に重きを置き、主として勃興期に焦点をあてます。

清時代に最盛期を現出した乾隆帝が1799年に崩御した頃、中国の書は実に大きな変革期を迎えようとしていました。1400年以上も命脈を保ってきた王羲之を中心とする流麗な書の流れが終焉を迎え、やがて野趣あふれる青銅器や石碑の文字を書の基本とする碑学派が一世を風靡するようになるのです。

乾隆から嘉慶にかけて、知の巨人として学術界に君臨した翁方綱(おうほうこう)は、王羲之の書法を伝える歴代の法帖に執拗なまでの情熱を注ぎ、その考証に腐心していました。現存する名帖の多くには、翁方綱の緻密な識語が書き込まれ、学識の深さを伝えています。

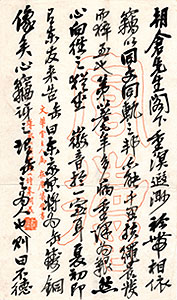

翁方綱は、唐時代の碑を推賞しました(図1)。初唐の能書たちは、宮中に収集された王羲之の原跡を心ゆくまで堪能し、王羲之の書法を体得したうえで碑文を揮毫しているので、唐碑の研究はとりもなおさず王羲之書法の解明につながると考えたのかも知れません(図2)。

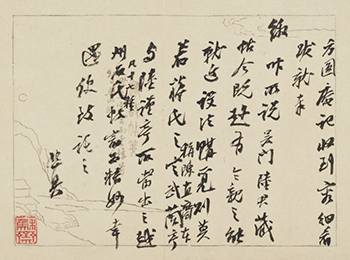

図1 模九成宮醴泉銘冊 翁方綱模 中国 清時代・乾隆56年(1791) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵

これは翁方綱が、唐時代の欧陽詢「九成宮醴泉銘」の得がたい拓本から、気になる文字を写し取った手控えの資料。

文字の輪郭を先に写し、後で中を墨でうめています。

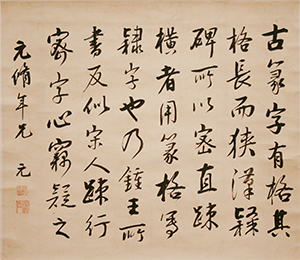

図2 双鉤填墨蘭亭序(部分) 翁方綱 中国 清時代・18世紀(展示未定) 東京国立博物館蔵

これは今回の出品ではありませんが、翁方綱が蘭亭序を写しとった手控え資料。それにしても細かな文字!!!。

86歳の長寿を全うした翁方綱は最晩年まで細かな字を書き、細かな字が書けなくなったと周囲にこぼした年に亡くなりました。

翁方綱より37歳年少の李宗瀚(りそうかん)が豊かな経済力を背景に、歴代の弧本を収集したいわゆる臨川李氏(りんせんりし)の4宝、あるいは10宝と呼ばれるコレクションは(図3)、翁方綱の考えを継承するものです。

図3 晋唐小楷冊 中国 原跡=晋~唐時代・4~8世紀 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(2013年11月4日(月・休)まで展示)

李宗瀚が入手した拓本の名品に収められた、翁方綱の手紙。翁方綱は李宗瀚に手紙を出して、購入の指南をしていました。

が、翁方綱自身はついにこの名品を見ることなく他界してしまいました。

清時代の初期には、康熙帝が好んだ董其昌(とうきしょう)や、乾隆帝が好んだ趙孟頫(ちょうもうふ)の書風が流行し、ややもすると柔弱に過ぎるきらいがありましたが、翁方綱の唐碑推賞によって新風が吹き込まれることとなりました。

翁方綱より31歳年少の阮元(げんげん)は、乾隆帝に抜擢されて、宮中に所蔵される歴代の書跡や絵画の整理に従事、勅撰の『石渠宝笈(せっきょほうきゅう)』を刊行し、自らも『石渠随筆』を著しました。阮元はこのとき、王羲之の書を収めた数々の名帖をたっぷりと鑑賞したことでしょう。しかし阮元は、出土資料を論拠として王羲之の蘭亭序は偽物であると確信、48歳の時に『南北書派論』『北碑南帖論』を刊行し、歴代の法帖より、石碑の拓本に高い価値を認めます(図4)。

図4 行書文語軸 阮元筆 中国 清時代・18~19世紀 台東区立書道博物館蔵

阮元は碑学派の理論を提唱しましたが、自らは王羲之の流れを汲む美しい流麗な書を書いていました。

帖学派から碑学派への過渡期に活躍した人物であることが分かります。

翁方綱によって是正された清初の書の流れは、阮元の著作によって大きくその方向を転換し、碑学派が隆盛を迎えるのです(図5)。

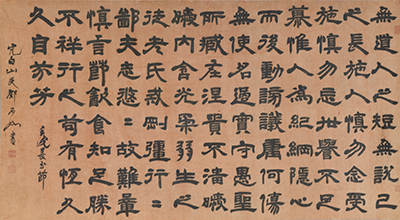

図5 隷書崔子玉座右銘横披 鄧石如筆 中国 清時代・嘉慶7年(1802) 個人蔵

今年、生誕270年を迎えた鄧石如(とうせきじょ)は、碑学派の祖と称される偉大な人物。

生涯を在野に過ごし、独学で書を学び、篆書や隷書を復興させました。

鄧石如の故居(安徽省懐寧県)

関連事業のお知らせ

列品解説「清時代の書-碑学派-」 2013年10月29日(火) 14:00~ 平成館企画展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 富田淳(列品管理課長) at 2013年10月26日 (土)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(2011年9月13日(火)~11月6日(日))は好評のうちに閉幕いたしました。展示をより深くお楽しみいただくための連載企画としてお届けしていたこの連載ブログも、いよいよ最終回の第8回です。

多くの日本人と親交した呉昌碩にとって、長尾雨山(1864~1942)との交友は格別の意味合いがあったように思われます。

明治21年(1888)東京帝国大学を卒業し、教員や新聞記者として活躍していた長尾雨山は、図らずも教科書疑獄事件に巻き込まれ、明治36年(1903)日本を脱出、大正3年(1914)12月まで、12年の長きにわたって上海に滞在しました。

民国元年(1912)上海に転居した呉昌碩は、長尾雨山の近隣に居を構え、長尾雨山が帰国するまでの3年間にわたって親交します。2人は詩文を応酬し、芸を談じ文を論じ、忘年の交わりを結びました。長尾雨山が日本に帰国した後も、2人は書簡を交わします。

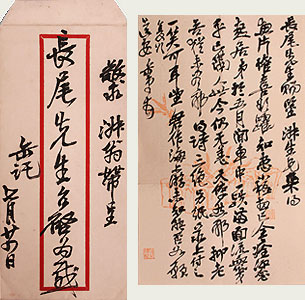

5月某日、呉昌碩が乗った人力車は、上海南京路の先施公司の門で電車に接触。人力車は横転し、82歳の呉昌碩は地面に投げ出され、顔面が血だらけになってしまいます。周囲の人々は、あわやこれが最後かと気をもみましたが、医師の診察の結果、幸いにも傷は浅く内傷のないことが分かりました。図1は、その時の出来事を「一趺」と題した3首の七言絶句にまとめた詩箋です。大怪我をした2ヶ月後、呉昌碩は早くも近況を伝える詩を長尾雨山にあてて書き記しているのです。

図1 長尾雨山宛書簡・同封筒 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 京都国立博物館蔵

(展示予定は未定)

80代を迎えた呉昌碩の書画の特徴は、老練の粘り強い含蓄ある筆致と、何ものにもとらわれない闊達さにあると言えるでしょう。82歳の4月に石鼓文を臨書した図2は、70代の作例に比べると、文字の恰幅が広く、筆力は雄渾で、気力の充実したさまが窺えます。

図2 臨石鼓文軸 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

図3は同年の8月、誕生日を迎えた呉昌碩が、自らを寿いで得意の梅を描いた興味深い作品です。

図3 墨梅自寿図 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

王維の詩の1句「万事不関心」を行書で揮毫した図4は、民国16年(1927)、84歳の作。呉昌碩の書の真骨頂は、石鼓文に根差した篆書にあると言えますが、行草書にも尽きせぬ魅力があります。とりわけこの横披は、最晩年にたどり着いた呉昌碩の境地をよく表した、年齢を全く感じさせない力作です。

図4 行書王維五言句横披 呉昌碩筆 中華民国・民国16年(1927)84歳 個人蔵

(展示予定は未定)

陰暦の11月4日、呉昌碩は中風を発して昏睡状態となり、11月6日、上海の寓居に逝去しました。

| 記事URL |

posted by 富田淳(列品管理課長) at 2011年11月10日 (木)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第7回目です。

呉昌碩にとって70歳は、地位も名誉も獲得した、いわば上り詰めた年でした。

この年、西泠印社の社長に就任、篆刻界のトップに立ちます。それにともない、名声を博した呉昌碩の書画篆刻を求める人たちが日に日に多くなっていきました。詩文や碑文を揮毫し、中国歴代の名品には跋文を記し、印を刻し、印譜をつくり、画の制作に没頭。それはまさに自らが望んでいた、書・画・印の世界のみに生きる暮らしでした。はたから見れば、芸術家として順風満帆な人生を歩んでいるように思えるでしょう。しかし呉昌碩自身は、この状況に精神的な重圧を感じていたようです。

ちょうどこの頃、呉昌碩の妻・施酒(ししゅ)の病状が思わしくなく、治療費や薬代が必要でした。また2人の息子、呉涵(ごかん)と呉東邁(ごとうまい)が多額の借金を抱えてもいました。

呉昌碩が友人の沈石友(しんせきゆう)に宛てた手紙に、以下のような一文があります。

金揮潤筆償児債、紙録単方療婦疴。

(金は潤筆をふるって児の債をつぐない、紙は単方を録して婦の病を療す)

呉昌碩は、書画の潤筆料で我が子の負債を返済し、夫人の医療費をまかなっていたのです。

実は呉昌碩自身も、この頃耳がよく聞こえず、足も不自由な状態でしたので、肉体的にも大きな負担を強いられていました。そのような中での作品制作でしたから、相当なプレッシャーを感じながら、良い作品を数多くつくらなければならないという状況に追い込まれていきます。

しかし人間は、窮地に立たされると思わぬ実力を発揮し、エネルギッシュな作品を生み出すこともあります。呉昌碩の70代がまさにそれであり、彼の生涯を通じて、最も作品数が多く、また最も脂ののった優品が多い時期でもありました。

臨石鼓文額 呉昌碩筆 中華民国9年(1920)77歳 台東区立朝倉彫塑館蔵

(~11月6日(日) 書道博物館にて展示)

特に書においてはその傾向が顕著で、石鼓文の書風を基盤とした、呉昌碩独自の書風が形成されます。篆書の作品は、少し右上がりで、文字の重心が高く、脚が長くて、キュッと引き締まった字形を特徴とします。また行草書においても、石鼓文から得た筆意で書かれ、鋭さと張りのある力強い線質の作品が多くみられます。思わず臨書をしたくなるような、とても魅力的な字姿です。

朝倉文夫宛書簡(部分) 呉昌碩筆 中華民国10年(1921)78歳 台東区立朝倉彫塑館蔵

(~11月6日(日)まで台東区立書道博物館にて展示)

画もまた、石鼓文の臨書から学び得た、動きのある線を用いて、二次元的に描写するのではなく、立体的な表現で自在に構成されています。呉昌碩の絶妙なバランス感覚と自由な感性とがうまく融合した作品群です。

水仙怪石図 呉昌碩筆 中華民国7年(1918)75歳 青山慶示氏寄贈・東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

78歳時の呉昌碩胸像を制作し、それを契機に呉昌碩書画のファンになった朝倉文夫は、呉昌碩作品について、「76、77、78の3年間が最も高潮に達して、全力を発揮した時期」と述懐しており、朝倉自身もまた、その頃の作品を好んで収集しています。

印は、呉昌碩篆刻の集大成である『缶廬印存(ふろいんそん)』を出版したことが大きな成果です。

「鍾善廉」(『缶廬印存』所収) 呉昌碩作

中華民国4年(1915)72歳 小林斗盦氏寄贈・東京国立博物館蔵

(『缶廬印存』は~11月6日(日)まで東京国立博物館にて展示)

この印譜集は、30代から70代にかけて制作された印が収録されています。70代の印は、若い頃から苦心して追い求めてきた漢印の趣にたどり着き、古拙の味わいが十分に感じられる作品です。篆刻界の頂点に立った呉昌碩にとって、印への重圧は特別なものがあったことでしょう。

これら70代の書・画・印は、苦難の中で力を奮い立たせて作り上げた、呉昌碩芸術の境地といえるかもしれません。

講演会「呉昌碩の書・画・印」 平成館 大講堂 2011年11月5日(土) 13:30~15:00

※当日受付

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館) at 2011年11月04日 (金)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第6回目です。

呉昌碩の60代は「寡作の時期」といわれています。日本での中国文化の流行を背景に、引く手あまたの人気作家として日本人顧客の注文に応え、驚異的な数を誇る70代以降に比べると、日本に現存する作品数は限られていますが、今回はいずれも純粋な創作活動の一端を示す粒ぞろいの作品を展示しています。

石榴図扇面 呉昌碩筆 清時代・光緒29年(1903)60歳 青山慶示氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日)書道博物館で展示)

篆書「觴詠墨縁」軸 呉昌碩筆 中華民国・民国元年(1912)69歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日)東京国立博物館で展示)

呉昌碩64歳の「桃実図」は、紙面を大胆に分割し、みずみずしい桃の実を描いた作品です。気品あふれる淡紅色は、60代以前に多くみられる特徴です。

70代に入ると作品の依頼主である日本人たちが「色のこってりした、趣のぽってりしたもの」を好んだこともあり、この桃の実にみられるような透明感あふれる著色をほどこすことは少なくなります。

桃実図 呉昌碩筆 清時代・光緒33年(1907)64歳 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日)東京国立博物館で展示)

1911年に起こった辛亥革命は、呉昌碩の創作活動にも影響を与えたようです。

民国元年(1912)69歳で、これまで用いていた俊卿(しゅんけい)を廃し昌碩と改めたことは、書・画・印に専念する呉昌碩の志を反映した象徴的な出来事といえるでしょう。

また、60代は対外的な活動が顕著になってきた時期でもあります。

呉昌碩が61歳の光緒30年(1904)に、杭州の印学団体・西泠印社(せいれいいんしゃ)が創立、60代の時期、すでに芸苑で実力と名声をほしいままにしていた呉昌碩は、9年後に同社の初代社長に就任することとなります。

西泠印社(中国・浙江省杭州市)内の風景(文泉と華厳経塔)。

敷地内の建物には「呉昌碩記念室」が設けられ、呉昌碩の業績が顕彰されています。

光緒32年(1904)62歳のとき、呉昌碩に師事していた日本の印人・河井荃廬(かわいせんろ・1871~1945)は西泠印社の社員となり、日中の篆刻史に大きな足跡を残しました。これは呉昌碩の助力によるところが大きかったと推察されます。また、この頃の呉昌碩は、日本人の求めに応じて印を刻すことも少なくなかったようです。

画業は、趙子雲(ちょうしうん・1874~1955)などの弟子を擁するまでになり、宣統2年(1910)には上海にて中国書画研究会(後の海上題襟館金石書画会)の設立に参画します。

対外的な活動が盛んになるなかで、呉昌碩の盛名は日本にも届くようになりました。69歳の民国元年(1912)、日本ではじめて刊行された呉昌碩作品集『昌碩画存(しょうせきがそん)』(編集・発行 田中慶太郎)は呉昌碩の書や画を一般の人々に知らしめる契機ともなりました。

長尾雨山(ながおうざん・1864~1942)や内藤湖南(ないとうこなん・1866~1934)と親交し、中国美術の専門家のみならず広く美術界の人々を魅了した呉昌碩。近代日本美術の礎を築いた岡倉天心(おかくらてんしん)の愛弟子・中川忠順(なかがわただより・1873~1928)、彫刻家・朝倉文夫(あさくらふみお)の師匠・新海竹太郎(しんかいたけたろう・1873~1928)、雑誌『国華』編集委員を務めた田中豊藏(たなかとよぞう・1881~1948)といった美術界の名だたる人物が呉昌碩作品を蒐集し、その作品に憧憬を抱いていました。

60代は、書・画・印において確固たる地位を築き、清朝の伝統を継承する巨匠として海外に名を轟かせるまでの熟成期間とも考えられます。その後、呉昌碩の作品は中国国内だけでなく日本の芸術家にも大いに影響を与えていくこととなるのです。

今回、東京国立博物館・台東区立書道博物館の両会場では60代の作品を6件展示しています。

ご紹介できなかった下記3作品もあわせてお楽しみいただければ幸いです。

【書】臨石鼓文軸 呉昌碩筆 清時代・宣統2年(1910)67歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日) 東京国立博物館で展示)

【書】篆書七言聯 呉昌碩筆 清時代・宣統2年(1910) 67歳 台東区立書道博物館蔵

(~2011年11月6日(日) 台東区立書道博物館で展示)

【書】開通褒斜道刻石跋 呉昌碩筆 中華民国・民国元年(1912) 69歳 台東区立書道博物館蔵

(~2011年11月6日(日) 台東区立書道博物館で展示)

| 記事URL |

posted by 佐々木佑記(台東区立書道博物館) at 2011年10月27日 (木)

呉昌碩の書・画・印 その5「呉昌碩が刻した不折の印 ~その2~」

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第5回目です。

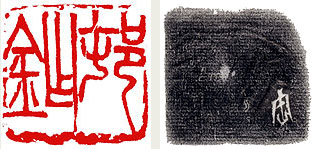

今回は、1089ブログ『呉昌碩が刻した不折の印 ~その1~』でご紹介した、呉昌碩が刻した2種の印「豪猪先生(ごうちょせんせい)」白文方印(以下、「豪猪先生」)と「邨鈼(むらさく)」朱文方印(以下、「邨鈼」)(2種とも台東区立書道博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)の作風について見ていこうと思います。

(左)豪猪先生、(右)(左)の画像の印材上面の側款「老缶(ろうふ)」(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「豪猪先生」の刻の深さは、磨滅の具合も考慮しなければなりませんが、浅めでおよそ1ミリ前後。豊かさを感じさせながらも締りのある、呉昌碩の白文印独特の線質です。起筆、終筆、転折には細かく刀を入れて表情を変化させ、筆画が集まっている部分を印刀の柄の先などで叩いて古色を出しています。周囲の縁も叩いて古色を出していますが、「豪」の1、2画目にあたる部分を削ぎ、縁とほぼ同化させています。これにより、上部に横画のない隣の「先」と頭を揃えています。

印面構成では、「豪」の「豕」を右へ流しています。「猪」は若干右へ傾けていますが、「犭(けものへん)」の左側の縦画の終筆を太くすることで、右に流れる「豪」を支えるはたらきをしています。左行の「先」は左に傾け、「生」を中央の縦画を左に傾けることで「先」に続く自然な行の流れができています。これら4字を印面全体として見ると、右行はほぼ垂直にバランスを保ち、左行は右に流れていることがわかります。しかし「生」の2本の横画の起筆を太めに刻すことで、右への流れを支えています。

(左)邨鈼、(右)(左)の画像の印材上面の側款「缶(ふ)」(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「邨鈼」も白文とほぼ同じ深さで刻されていますが、余白は深めにさらわれています。起筆、終筆部、そして「邨」の「口」の内側などの細かい余白を作る時はやはり小刻みに刀を入れており、白文と同様の刀法が見られます。縁は全体の安定のために下辺を最も太くしており、ここを中心に叩いて古色を出しています。

印面構成は、左上部に筆画を集め、反対に右下部に余白を作り、筆画の集まる所と開いている所との対比を強調した粗密の関係を表しています。中央の罫線もそれに従い、下へ行くにつれて細くなるよう配慮されています。

「邨」は右へ傾き、「鈼」は左へ傾けた構成になっていますが、「邨」を支えるように右側の縁がはたらいています。「鈼」では、左への傾きを抑えるために、楷書の金偏の6画目にあたる画を左側へなだらかに引っ張り、さらに8画目にあたる横画の終筆を右下がりにまとめています。

以上のことから、この2種の印はともに高い水準を示す印面構成であることがわかります。また、「邨鈼」に刻された「缶」の側款は、例の少ない貴重な単入刀法による篆書例としても注目すべきものです。

(左)毛公鼎銘 西周後期・前8世紀 (2011年9月13日(火)~2011年10月10日(月・祝)まで展示)

(右)十七帖(賀監本) 王羲之 東晋・4世紀 (~2011年11月6日(日)まで展示)

共に 台東区立書道博物館蔵、同博物館で展示

不折コレクションに見られるこれらの印影の例としては、『毛公鼎銘』に河井荃廬が刻した印とともにこの2印が押されており、『十七帖』(賀監本)には、「邨鈼」が押されています。どちらも中国書法史上重要な作品であるだけに、不折は大事に押したのでしょう。

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館) at 2011年10月19日 (水)