1089ブログ

本館リニューアル─本館18室「近代の美術」 絵画・彫刻の見どころ─

新しい「近代の美術」の展示室はたいへん明るくなりました。以前は少し陰鬱な展示室でしたが、展示室の壁面をぬり直し、ケース内の経師(壁紙)を白くして、天井光を増やし、透明度の高い展示ケースを導入した結果、作品がたいへん見やすくなっています。

展示室風景

今回はリニューアル・オープンを記念して、当館を代表する近代美術のスターたちの作品をご覧いただこうと思います。

高村光雲は仏像を彫る技術を活かして迫力ある写実表現で「老猿」を制作しました。アメリカで開催されたシカゴ・コロンブス世界万国博覧会(1893年)に出品されて、その迫真の表現で人々を驚かせました。光雲の子であり、『智恵子抄』で有名な詩人でもある高村光太郎の「老人の首」は、人物の内面まであらわされたようなブロンズ像です。

重要文化財 老猿 高村光雲作 明治26年(1893) シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局(2014年7月13日(日)まで展示)

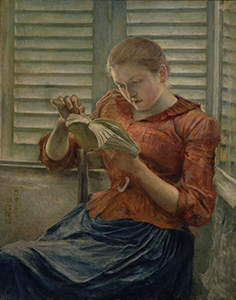

明治時代、絵画の世界では油彩画が日本に導入されました。日本で描かれた油彩画を「洋画」といいます。今回は明暗法や遠近法などの西洋画法を学んだ高橋由一や浅井忠の写実的な風景画をご覧いただきます。そして近代洋画の父といわれる黒田清輝は、フランスで学んで明るい画面の洋画を描きました。その成果が「読書」です。そして次第に西洋近代の価値観や思想が日本に紹介されたことで、黒田清輝に指導を受けた青木繁の「日本武尊」のように作家自身の思想や自我などが絵にあらわされるようになります。

読書 黒田清輝筆 明治24年(1891)(2014年5月25日(日)まで展示)

日本武尊 青木繁筆 明治39年(1906) (2014年7月13日(日)まで展示)

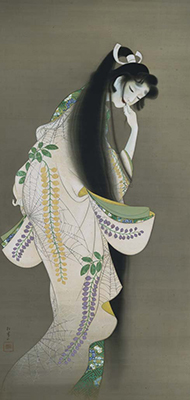

そして「洋画」に対して、日本の伝統的な絵画は「日本画」とよばれることになりました。水墨画など中国に由来した絵画や、平安時代に発達して連綿と受け継がれた大和絵や、浮世絵などが、次第に融合して一つの流れとなりました。そこでは西洋美術の手法を吸収して、日本画に活かそうとする作品も描かれました。また、伝統的な表現を研究することで、新たな日本画のなかに再生しようとする絵画も生まれました。今回は日本の近代日本画を代表する画家の横山大観や、彼に学んだ前田青邨、小林古径といった画家の作品とともに、京都画壇で活躍した上村松園や土田麦僊の個性が際立つ作品をご覧いただきます。とりわけて上村松園の「焔」は画面からあふれでてくる凄まじさは一度実感していただければ、忘れられない体験となると思います。

焔 上村松園筆 大正7年(1918) (2014年5月25日(日)まで展示)

今回のように綺羅星の如く近代美術の代表的な作品が一堂に展示される機会はそうそうありません。ぜひこれら名品の数々にふれていただき、明治時代以来の日本の近代美術の流れを体感してみてください。

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2014年04月25日 (金)

これまで「歴史資料」と題して、本館16室で開催していた展示は、今回のリニューアルで15室に移り、タイトルも「歴史の記録」と改まりました。

トーハクには、いわゆる美術品・工芸品だけでなく、日本や東洋の歴史のありさまを物語る資料が多数伝えられてきました。原本を正確・緻密に再現した「模写・模本」、石造物や金工品の表面に刻まれた銘文などを写し取った「拓本」、日本国内をはじめ世界にも及ぶ「地図」、動物・虫・魚・植物などを科学的な視角で描いた「図譜」、文化財や国内外の諸地域を写した「写真」などです。これらの資料はかつては、博物館の仕事を支える裏方でしたが、長い歴史を経てそれ自体貴重な文化財と評価されるようになってきました。

リニューアルした15室。壁面には古写真専用の展示ケースを設置。

新15室は小さな部屋ですが、このように多彩な各分野の歴史資料を継続して展示します。

地図や拓本は大型のものが多く、これまでの部屋ではその魅力を十分に示すことができませんでしたが、今回高さ270cmの壁付ケースを設け、大きな資料も間近に見ることができるようになりました。また、写真はできるだけ細かい部分まで見たくなるものです。その要望に応えて特別に極薄の展示ケースを制作し、目の前数センチで古写真を楽しめるようになりました。

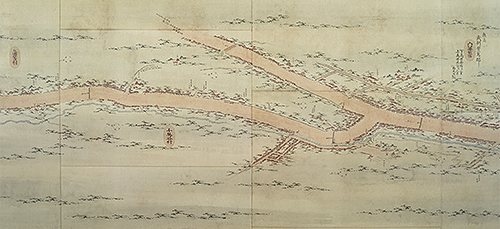

重要文化財 甲州道中分間延絵図 内藤新宿・千駄ヶ谷 江戸時代・文化3年(1806) 2014年6月8日(日)まで展示

今年度1年間、まずは分野別に代表的な資料を選んで、トーハク歴史資料コレクションの幅広さをご紹介します。特に長大なのぞきケースには重要文化財「五海道其外分間延絵図」を二か月交替で展示します。江戸時代の全国の街道筋の様子をお楽しみください。

写真の展示ケースでは江戸幕府の遣欧使節メンバーをパリで撮影した写真をはじめ、重要文化財「壬申検査写真」などトーハクの誇る古写真コレクションの粋を月替わりでご覧いただけます。

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2014年04月23日 (水)

本館17室は「保存と修復」をテーマに、トーハクの「臨床保存活動」をご紹介しております。

今回のリニューアルでどのように生まれ変わったのでしょうか。

17室は平成19年(2007)1月2日にオープンしました。平成館と本館の16室や18室を結ぶ導線に位置し、「通り道」のイメージが強く、「道に迷ったから偶然にちょこっと寄ってみた」というお客様も多いのではないでしょうか。読んで理解するパネルを6枚展示しておりましたが、文字数の多い内容がちょっと寄ってみたお客様にとって少し重い内容だったかもしれません。

そこで、今回、以下の目標を掲げました。

─ 文字はできるだけ少なく!

─ 保存の中でも重要な「予防」が主役となるような展示

─ 10分滞在されるお客様でも「保存と修理」の概要がご理解可能

─ より深く興味を持たれたお客様にも楽しい展示

以上の目標を達成するため、以下のとおり仕様を詰めていきました。

─ 「ちょこっと寄り道」されたお客様の一息スペースの雰囲気作り

─ スクリーンで動画などの画像を投影し、10分で活動概要を紹介

─ 保存を「予防」「診断」「修理」に分けて、それぞれの活動を紹介

本館16室からの導線

平成館からの導線

さて、最終的には、中央部にドドーンと160インチのスクリーン、そして両脇に「予防」や「修理」のためのグッズを展示いたしました。

向かって右側は「予防」です。環境を整えて、文化財の劣化を少しでも遅らせ、大きな手術(修理)をせずに保存するという、保存の要と言ってよい、もっとも私たちが重視している活動です。ここでは普段お客様の目に触れない収蔵庫の中の収蔵棚を小型化した模型を設置しました。模型と言っても実際の収蔵庫で使える本格的な棚です。文化財を安定した環境におくための器具や地震大国日本ならではの工夫がちりばめられています。さらに実際に収蔵庫で使用する保存箱もご覧いただけます。

向かって左側は「修理」です。これまで展示替によって、年1回、平均2か月しかご覧になれなかった修理材料や道具を年間通じてご覧いただけるようになりました。数多い文化財の分野から、人気の高い5分野を選んで、日本が世界に誇る修理材料や道具を常設展示いたしました。是非、興味を持たれた分野の道具からご覧ください。また、旧展示から引き継いだ小さいモニターでは、刀剣研磨、掛幅の修理、輸送梱包のスライドショーを引き続きご覧いただけます。

スクリーン側からみた「修理」

「診断」は、中央のスクリーンにてその活動をご紹介しております。東京国立博物館の保存修復課は設置されて今年で13年目になります。これまで「環境保存室」「保存修復室」の二つの部屋で活動して参りましたが、この4月より「調査分析室」が新たに加わりました。スクリーンでは、どのような調査をするとどのようなことがわかるのか、ダイジェストでご紹介しております。将来的には、今年度導入のCTスキャナーを用いた分析など、最新の技術を使った情報を発信できればと思います。スクリーンの映像に添えたテロップは、文字を極力少なくしているため、若干説明が不足している部分もあろうかと思います。ご質問がありましたら、どしどしお寄せください!

東洋館展示室での「予防」動画撮影ロケ

最後になりましたが、臨床保存活動をご理解いただき、それを支える寄付をくださった皆様の顕彰板が、17室入って右の収蔵棚の上に設置されています。これまで展示できなかった名品が寄付金によって修理され、お客様にお楽しみいただくことが可能となっています。皆様のあたたかいご支援、心から感謝申し上げます。

17室には椅子をご用意してございます。本館と平成館の導線で一休み感覚で是非、お立ち寄りください!

| 記事URL |

posted by 土屋裕子(保存修復室長) at 2014年04月18日 (金)

4月15日(火)にリニューアルオープンする本館展示室より、15室、16室、18室の新しい展示ケースをひとあし早くご紹介いたします。

新しい展示ケースは近年改修した本館12室や東洋館のデザインを踏襲したものです。

各分野の担当研究員と検討を重ね、展示室との調和を考慮しつつ、それぞれの展示作品にふさわしい展示ケースの実現をめざしました。

展示ケースに共通する特徴はつぎの4点です。

1. 従来の展示ケースと比べ金属フレーム部分の少ないガラスの強度で全体を支える構造

2. 展示ケース内は高い気密性能をもち温湿度の変化が少ない、安定した空気環境

3. 透過性の高い低反射合わせガラスを採用し映り込みを軽減

4. 色の再現性が高いLED照明を展示ケース内に採用

それでは新しくなった展示ケースの画像をまじえてご紹介します。

「古写真」の細かな部分まで見せます!

従来古写真は覗いて鑑賞する展示でしたが、一つ一つ額縁に収め本館2階10室の浮世絵展示のような展示方法を採用しました。

ガラスと額縁との距離は6cm程ですので、写真の細部まで鑑賞できます。

本館15室「歴史の記録」古写真用の展示ケース(左、中)と検討模型写真(右)

作品が展示ケースに入れられていないかのように見える!?

18室の中央にある工芸用展示ケースはケース内の展示台にテーブルタイプを採用しました。高透過低反射ガラスの展示ケースは作品の存在感を高めながら展示室をよく見通せます。

作品に見入ってしまうとガラスの存在を忘れ、作品だけが際立って見えてくることでしょう。ご自身の鼻やおでこをぶつけないようにお気をつけください。

本館18室「近代の美術」工芸の展示ケース(左)と検討模型写真(右)

本館16室「アイヌと琉球」展示室(左)と検討模型写真(右)

つなぎ目の少ない大型ケース!

テーブルタイプの展示ケースは、従来は数台を連結して大きい作品に対応していましたが、今回は1台で9.5mや7.5mの長さのもの、テーブルのように大きく両側から見ることができるタイプのものを作りました。

展示ケースの連結部分が目立たないことで絵巻や大きな地図などの作品が従来よりも大きく広げられ、見やすくなります。

本館18室「近代の美術」大型展示ケース(左、中)とと検討模型写真(右)

今回の展示室改修は展示ケースのほかに解説・グラフィック、照明、17室「保存と修理」や19室「みどりのライオン-体験コーナー」も新しくなりました。ぜひこちらもご覧ください。

新しくなった展示ケースと、本館、東洋館、法隆寺宝物館、平成館の様々な展示室・展示ケースで作品の見え方の違いを見比べてみるのも面白いかもしれません。

展示ケース設計・監理:東京国立博物館

展示ケース製作:コクヨファニチャー株式会社

| 記事URL |

posted by 矢野賀一(デザイン室主任研究員) at 2014年04月11日 (金)

呉彬「山陰道上図巻」に驚く!―最初で最後!?東洋館でしかわからない画家の実像―

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」では、貴重な宋元画を含む18件もの一級文物が来日していますが、二級文物のなかにもぜひともご覧になっていただきたい作品があります。

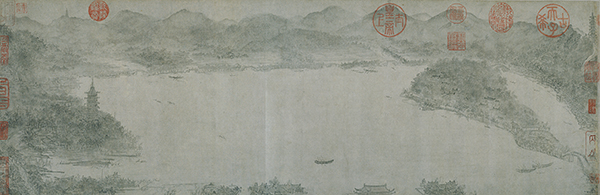

「西湖図巻」や、今回全巻展示された呉彬筆「山陰道上図巻」です。

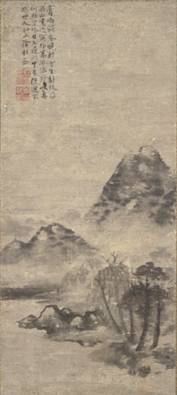

西湖図巻 南宋時代・13世紀

西湖図巻と西湖の実景が対比して展示されています。

西湖にこの画巻を持って行って実景と対照させた乾隆帝の気分を味わえます。

東洋館の10メートルケースに全巻展示された呉彬筆「山陰道上図巻」。全長862.2㎝の大迫力!

こんなすごい作品が二級文物なのには、「呉彬」という画家の評価をめぐる歴史が関係しています。

呉彬の詳しい一生は不明な点が多いのですが、福建省に生まれ、のち北京の高官であった米万鐘の支援を受けて北京、南京などで活躍します。

何といってもそのトレードマークは、一度見たら忘れられない、その奇怪な山の表現です。

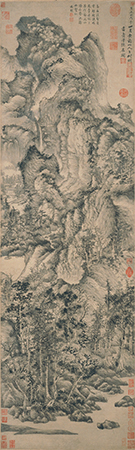

山陰道上図巻 呉彬筆 明時代・1608年 上海博物館蔵

「こんな風景みたことない!?」。画家は山陰(浙江省)の風景と言っていますが、単純な実景ではありません。

造形を見ればびっくりしてしまいますが、しかし、呉彬はただの「変な画家」ではないようです。

よく見れば、全長862㎝を超える作品の最初から最後まで、一つとして同じ描写はなく、画家は細かな描写を変化させているのがわかります。

春の山はおだやかで → 夏の山は湿潤 → 秋の山は色づき → 冬の山は静寂

じつは私はこれこそが、呉彬がこの作品にこめた最大のメッセージだと思っています。

画巻は春の朝焼けからはじまり、夏の雨景、秋の夕暮れ、冬の雪景色と静かな夜景で終わりますが、さらに、中国絵画史を彩る古代の画家の筆法をおり混ぜながら描くことで、四時(朝昼夕夜)と四季(春夏秋冬)、そして、画家が修行の過程で体得した中国絵画の歴史そのものが、一巻のなかに出現する、という作品になっているのです。

【夏】

米友仁の描き方 たとえば↓

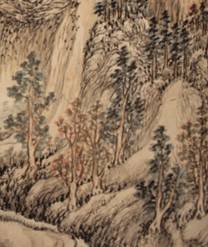

(左)呉彬筆「山陰道上図巻」のうち夏景

夏山のジメジメした雲は北宋の米友仁に学んだ描写です。

例:(右)離合山水図 杜貫道賛 明時代・14世紀(出品作品ではありません)

同じく北宋の米友仁に学んだ明時代の山水。

【秋】

李成の描き方 たとえば↓

(左)呉彬筆「山陰道上図巻」のうち秋景

夕景の飛び立つ北宋の李成に学んだ描写です。

例:(右)王雲筆「山水楼閣図冊」のうち、倣李成山水図 清時代・康熙56年(1717)(出品作品ではありません)

同じく北宋の李成に学んだ清時代の山水。

【秋】

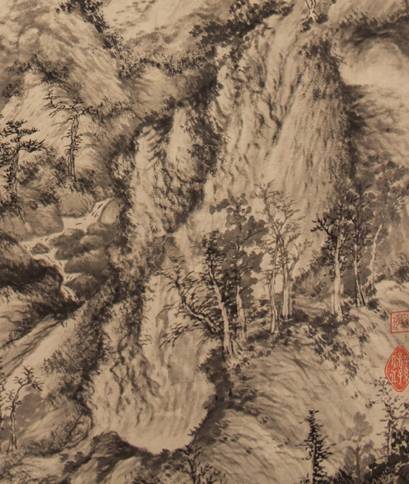

王蒙の描き方 たとえば↓

(左)一級文物 山陰道上図巻 呉彬筆のうち秋景

牛の尻尾のようなモワモワした描写は元時代の王蒙に学んだものです。

(右)一級文物 青卞隠居図軸(部分)王蒙筆 元時代・至正26年(1366)

その実際の作品もご覧いただけます。文人の苦悩を表わすかのような壮絶な描写です。

ではなぜ呉彬はこのように描いたのでしょうか?

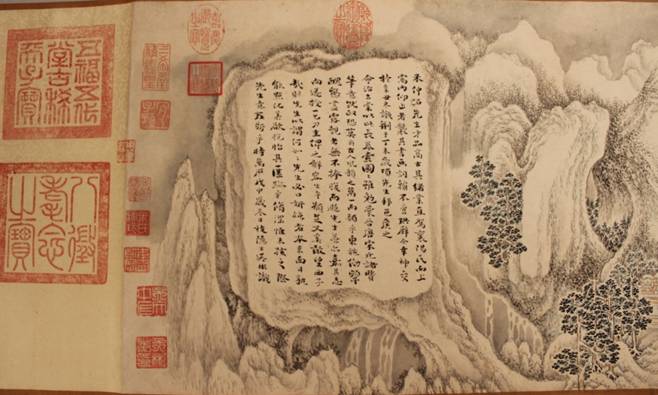

ことの真相は最後の「吹き出し」のようになった跋に書いてあります。

この絵は米万鐘のために、「晋唐宋元諸賢」の描き方をまねて、描き上げたものです。

おそらくそこには、最も大切なパトロンのために、持てるすべての技を駆使しようとした、真摯な画家の姿が見えてくるでしょう。

呉彬は単に「変な画家」だったのではなく、中国の古典をしっかりと学んだ画家だったのです。

岩の中に吹き出しのように書いている「山陰道上図巻」の呉彬の跋。過去の画家を真似て描いたことが記されています。

意外なことに呉彬の作品が大きく再評価されたのは20世紀になってからで、それは日本とも大きな関係があります。

大阪の高槻市で中国書画を収集された橋本末吉氏(1902-1991)は、おそらくもっとも初期に呉彬の面白さに気がつき、のちに「奇想派」と呼ばれる明末清初の大コレクションを築かれました。

戦後、日本にフルブライト奨学生としてやってきた若きジェームス・ケーヒル(のちのカリフォルニア大学教授)は、橋本コレクションで呉彬「渓山絶塵図」に出会い、今までのおとなしい中国絵画とは全く違う呉彬作品に感銘を受け、帰国後「エキセントリックスクール」という新しい概念から展覧会を開き、研究活動を開始します。

こうして呉彬らは20世紀の日本やアメリカの研究者によって再評価されていったのです。

(左)渓山絶塵図 呉彬筆 個人蔵 (出品作品ではありません)

(中央)一級文物 青卞隠居図軸 王蒙筆 元時代・至正26年(1366)

呉彬の奇怪な表現は、王蒙や北宋山水画の影響も受けていることが指摘されています。

(左)James Cahill , Fantastics and eccentrics in Chinese painting , Asia Society,1967 (出品作品ではありません)

呉彬を評価した最初期の展覧会の図録です。資料館で閲覧することができます。

呉彬「山陰道上図巻」はこのように、最初から最後まで息つくヒマもない程の、筆墨の変化こそが最もおもしろいところですが、一部分しか展示できないのでは、この作品の素晴らしさが全く伝わりません。

今回特にこの作品をお願いしたのは、名品であること、そしてこれが、東洋館8室で新しく作られた10メートルケースにぴったりとおさまるからです。

まさに、新しい東洋館のために描かれたような、奇跡の作品。

このような全巻展示は上海博物館でもほとんどなく(私は見たことがありません)、新しい東洋館ならではの、最初で最後のチャンスかもしれません。

会場では呉彬の傑作から顔を上げれば、呉彬が学んだ王蒙や北宋絵画が見えるように展示しました。

まさに「中国絵画の教科書」のようなぜいたくな空間になっています。

明末清初はこのような、ちょっと変わった画風(奇想派)が流行した時代でしたが、よく聞かれるのは、日本の奇想派との関係です。

私は関係があるのではないかと思っていますが、これはこれからの研究課題となっていくでしょう。

東博の主役は日本美術の素晴らしいコレクションです。

しかし日本の美術もアジアの美術を知ることでより深く理解することができます。東博はその両者がそろった世界でも稀有な博物館です。

どうかこれからもリニューアルオープンした東洋館で、アジア美術の名品を同時にお楽しみいただければ幸いです。

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」は、11月24日(日)までです。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2013年11月20日 (水)