1089ブログ

創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」(2024年7月17日~9月8日)の開幕まで、いよいよあと1か月。

正門前に設置された神護寺展の看板

前回のブログでは展覧会のみどころについてご覧いただきました。

今回は「神護寺」についてご紹介します。

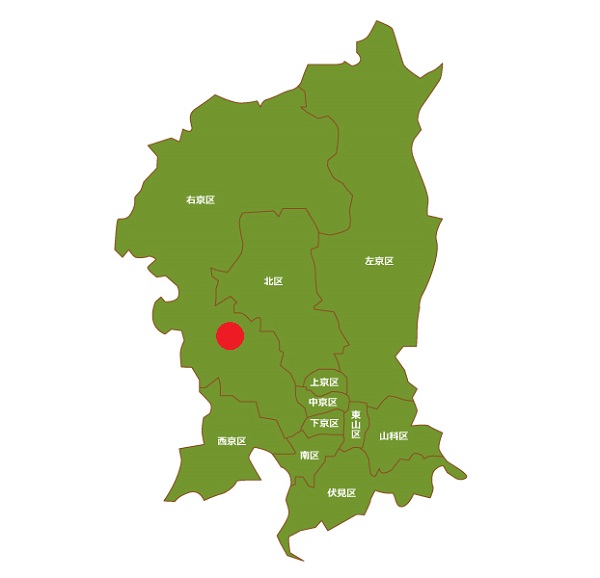

京都市右京区の高雄にある神護寺は、紅葉の名所として古くから知られてきました。

京都市地図

国宝「観楓図屛風」には清滝(きよたき)川のほとりで紅葉狩りを楽しむ人々とともに、神護寺の伽藍(がらん)が描かれています。

国宝 観楓図屛風(かんぷうずびょうぶ)

狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

京都駅から西北へバスで約1時間、山道(やまみち)を進むと最寄りのバス停「高雄駅」へ到着します。

「高雄駅」バス停

今の時期は新緑がまぶしく、秋とはまた違った美しさがあります。

清滝川に架かる高雄橋を渡り...

参道の長い石段を登りきると...

ようやく神護寺の入り口、桜門(ろうもん)にたどり着きます。

楼門

広い境内を進むと、その先に金堂があります。

金堂

金堂には神護寺のご本尊である国宝「薬師如来立像」がいらっしゃいます。

国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

1200年以上の歴史を持つ神護寺は、和気清麻呂(わけのきよまろ)が建立した高雄山寺(たかおさんじ)を起源とします。

天長元年(824)には、高雄山寺と、同じく清麻呂が建立した神願寺(じんがんじ)というふたつの寺院がひとつになり、正式に密教寺院として神護国祚真言寺(じんごこくそしんごんじ、略して神護寺)が誕生します。

神護寺の前身寺院にまつられていた「薬師如来立像」を本尊として迎えたのが、高雄山寺を拠点として活動をしていた空海です。

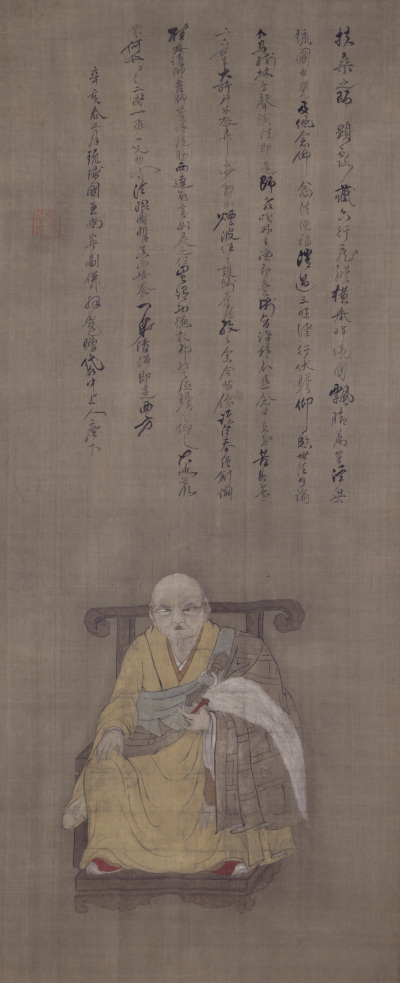

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

大師堂に本尊としてまつられている秘仏です

大師堂(だいしどう)

空海が住んだ納涼房(どうりょうぼう)に由来する建物

厳しく威厳のあるお顔、そして重量感あふれるご本尊。

日本彫刻史上の最高傑作です。

国宝 薬師如来立像(部分)

特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」は、お寺以外でご本尊の荘厳さにふれていただく初の機会となります。

まさに1200年越しの奇跡といえるでしょう。

さて、金堂の先に進むと、神護寺名物の厄除け祈願「かわらけ投げ」を体験できます。

遠くへ投げ、その先で割れると厄除けになるといわれています

かわらけとは素焼きの盃(さかずき)のこと

眼下には清滝川が見えます

ご紹介したのはほんの一部ですが、神護寺の神聖な雰囲気を感じていただけたでしょうか。

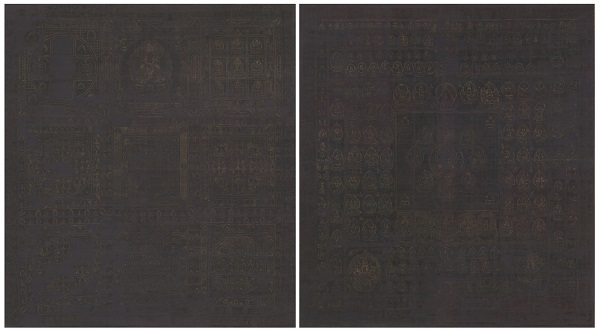

神護寺展では国宝「薬師如来立像」を初め、空海が唐から請来(しょうらい)した曼荼羅をもとに制作された4m四方の国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」など、空海が生きた時代を感じさせる名品をご紹介します。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 左の【金剛界】は後期展示(8月14日~9月8日)、右の【胎蔵界】は前期展示(7月17日~8月12日)

調査により、紫根(しこん)という高価な染料が使われていたことが分かりました

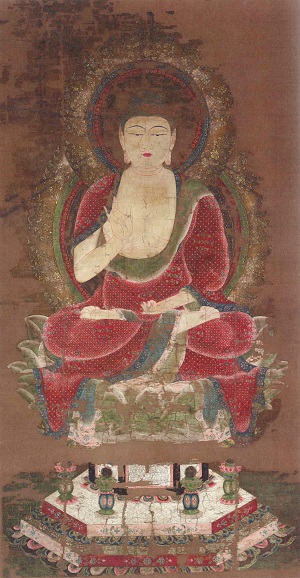

また、「赤釈迦(あかしゃか)」の名で知られる国宝「釈迦如来像」、日本で最も有名な肖像画のひとつである国宝「伝源頼朝像」といった、神護寺に受け継がれる寺宝の数々を一堂に展示します。

国宝 釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

鮮やかな衣には細かく切った金箔がキラキラと輝いています

国宝 伝源頼朝像(でんみなもとのよりともぞう)

鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

前期には国宝「伝平重盛像」、国宝「伝藤原光能像」とともに三像揃って展示します

本展は半世紀ぶりに開催される神護寺展です。

現在前売り券を販売しています。シンガーソングライターのさだまさしさん、「ルパン三世」峰不二子役や、「HUNTER × HUNTER」クラピカ役などでおなじみの沢城みゆきさん(声優)が出演する音声ガイド付き前売り券も注目です!

この夏、1200年を超える歴史の荒波を乗り越え伝わった、貴重な文化財を上野でご覧ください。

そして、ぜひ神護寺にも足をお運びください!

五大堂と毘沙門堂

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2024年06月17日 (月)

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち」みどころ(2) 担当室員が選ぶ、おすすめ作品

こんにちは。教育講座室の横山です。

6月16日(日)まで、特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」(本館2階特別2室)を開催しています。

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示風景

前回のブログ(特集「親と子のギャラリー ―よりそう動物たち」みどころ(1))では、この特集展示の開催背景にあたる恩賜上野動物園、国立科学博物館との三館園連携企画についてと、5月に実施した特別講演会の様子をご紹介しました。

今回は、みどころ(2)として、現在展示中の作品のなかから、私たち教育講座室員が選ぶおすすめ(推し)の作品をそれぞれご紹介したいと思います。

推し作品 その1:「猿図(さるず)」

サルたちの個性的な表情、ほのかなグラデーションのついた肌の色合い、ふわふわで空気にとけていくような毛並み。濃い墨と薄い墨、そしてわずかな色彩を効果的に使うことで、今にも動き出しそうなサルの姿を描いています。

猿図 森狙仙筆 江戸時代・19世紀 亡九鬼隆一郎相続財産法人寄贈

作者の森狙仙(もりそせん、1747-1821)は大阪を中心に活動した人で、日本に渡ってきた中国人画家・沈南蘋(しんなんぴん)や、京都で活躍していた円山応挙(まるやまおうきょ)などの影響を受けて、目で見える様子をそのまま絵に表すような、いわゆる写実的表現を好んで用いました。実は「猿の絵の名手」で知られていて、人生で描いた作品の多くがサルを題材にしていたそうです。

改めて作品をみると、サルの姿だけでなく、親子の表情や、仲間との距離感などもよく観察して描いていることに気が付きます。

繊細な毛並みの表現には、サルたちへの愛情があふれているように感じませんか?

特に、登場している3匹のサルのうち、下にいるサルの表情にご注目ください。

歯茎がみえるほど口を大きく開けたサルが、大きな声で上の親子猿に声をかけているように見えますが…

上野動物園の動物解説員、小泉祐里さんによると、このサルの表情は、力関係が下のものが見せる弱気な表情なのだとか。

私はてっきり「ねえ、その虫、見せてよー!」という表情なのかと思っていましたが、そうではなく、「とられてしまって悲しい、悔しい、でもしょうがない…」というイメージのようです。

日ごろからサルたちをよく観察していた狙仙が、彼らの関係性を理解した上で作画なのかもしれません。

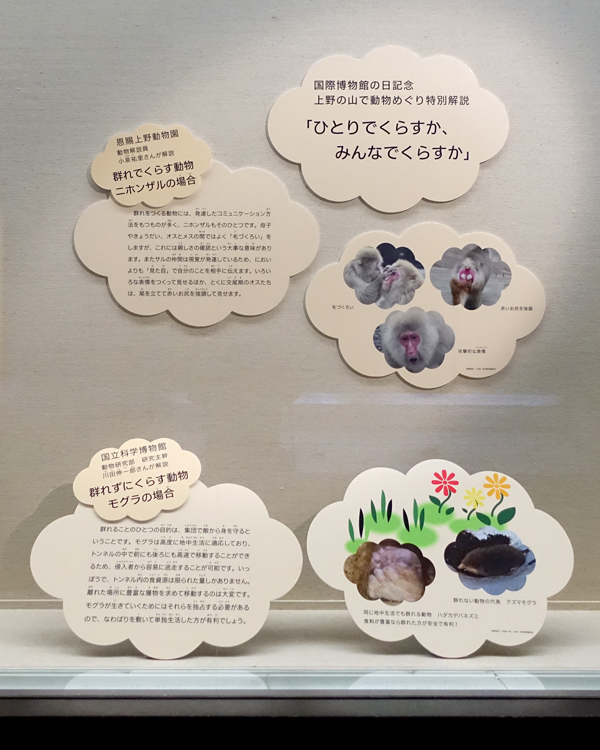

今回もテーマに併せて伺ったお話をいくつかパネルにしていますので、こちらもぜひ会場でご覧になってみてください。

(教育講座室長/日本絵画担当・金井裕子)

動物園、科博コラボ解説のパネル

推し作品 その2:「緑釉羊圏(りょくゆうようけん)」

「ヒツジは肉も毛も有効活用でき」(作品解説より引用)、何よりモフモフで群れる様が愛らしい生き物です。

こちらは副葬品としてお墓に埋葬するために作られた焼き物で、ヒツジたちと一緒なら死後の寂しさも和らぎそうです。

孤独な死後の世界を副葬品で彩ろうとした2000年前の中国の人びとに思いを馳せると、まさにこのヒツジたちは「よりそう動物たち」なのかもしれません。私のお気に入りは、入口から覗いて「どのヒツジの顔が見えるかな?」と低めの視点からの鑑賞です。

(教育講座室アソシエイトフェロー・山本桃子)

緑釉羊圏 中国 後漢時代・2~3世紀

推し作品 その3:「袱紗 紺繻子地鼠大根米俵模様(ふくさ こんしゅすじねずみだいこんこめだわらもよう)」

皆さんはネズミというと、どのようなイメージを思い浮かべますか?

お祝いの品を贈るときに用いる掛袱紗(かけふくさ)である本作品には、繁殖力が強く子孫繁栄の縁起物としてネズミが描かれています。

ネズミは大黒様を助けたことから、神の使いとされています。京都のお寺では12月に、大根焚き(だいこんたき)が行われます。これには「大根を食う(だいこくう)鼠」という意味があるようです。(私も京都に住んでいた際、大根焚きへ行ってきました。寒い中お寺に足を運んで、あつあつの大根を頂くのは心からほっこり温まります。)

大黒様は五穀豊穣の神であり、俵に乗っている姿がイメージされますが、大黒様をただ描くのではなく大黒様にまつわる縁起物のネズミや大根、俵などを描く吉祥文様が粋です。

(教育講座室事務補佐員・東間礼華)

袱紗 紺繻子地鼠大根米俵模様 江戸時代・18~19世紀 アンリー夫人寄贈

推し作品 その4:「埴輪 子を背負う女子」

正面からみると、一人の女性の埴輪。でも、少し回って見てみると…後ろには小さな子どもがぴったり。子どもを背負っている様子があらわされています。

背負われた子どもの表情は何とも穏やかで、みているこちらも穏やかな気持ちになります。

こうした親子の埴輪自体珍しいようですが、考古研究員の話では女性のすぼめた口元のあらわし方も、あまり例がないとのこと。もしかしたら、子守唄をうたっているのかもしれません。

展示では「よりそう動物」としてヒトの表現にも着目していますが、時代を超えてもかわらない、親子のよりそいが感じられる一作です。

(教育講座室主任研究員・横山梓)

埴輪 子を背負う女子 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土 古墳時代・6世紀 橋本庄三郎氏寄贈

いかがだったでしょうか。それぞれの「推し」ポイントが伝わりましたでしょうか。

展示構成を考えるときから、室内ではいろいろアイディアを出し合いながら作品を選定しています。

ですので本当は、「おすすめは全部!」と言いたいくらいに、ここではご紹介しきれなかった作品もみどころに富んだものばかりです。

ぜひ特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示会場でじっくりご鑑賞いただき、皆さんのお気に入りを見つけていただければ幸いです。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 金井裕子、横山梓、山本桃子、東間礼華(教育講座室) at 2024年06月11日 (火)

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち」みどころ(1)三館園連携企画と特別講演会(5月19日)レポート

こんにちは。教育講座室の横山です。

現在、本館2階特別2室では、特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」(6月16日(日)まで )を開催しています。

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示風景

この特集は、毎年5月18日の「国際博物館の日」を記念し、春から初夏にかけて開催しているシリーズ展示で、今年で17回目になります。

国際博物館の日を記念する事業として、同じ上野公園内にある恩賜上野動物園(おんしうえのどうぶつえん、以下 動物園)、国立科学博物館(こくりつかがくはくぶつかん、以下 科博)と東京国立博物館(以下、東博)が一緒に動物に関連する共通テーマを設定し、「上野の山で動物めぐり」と題してイベントを行ってきました。

当館ではその動物テーマに合わせて、家族向けの展示企画を行っています。

2019年までの「上野の山で動物めぐり」は、実際に三館園を一日をかけてめぐり歩くものでした。

たとえば、「クマ」がテーマであった年には、動物園で動くクマを観察し、科博でクマのはく製に触れ、そして東博でクマに関係した作品を集めた特集展示をみる…といった具合です。

コロナ禍にあったここ3年間は、オンライン配信によって、各三館園の担当解説員・研究員がそれぞれスライドを使ってお話しをしました。

(昨年度の様子、これまでの開催の様子については、ぜひ昨年度のブログ、特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」みどころ(1) 三館園のコラボ展示! 裏側ストーリーを参照ください)

そして今年は、久々の対面形式として、去る5月19日(日)、東博の大講堂を使って特別講演会を実施しました。

お客様は、動物園のサイトを通じて応募してくださった東博が初めての方、科博のリピーターの小学生など、全部で約250名。

東博のいつもの講演会とはまた違った雰囲気のなかでの開催となりました。

今年の共通テーマは、「ひとりでくらすか、みんなとくらすか」です。

動物の群れ、単独行動、くらしかたに注目をしていきます。

はじめに、科博の川田伸一郎さん(動物研究部 研究主幹)が、海外で発表された最新の論文を紹介しながら、群れる動物、単独行動の動物の分類や、それぞれのくらし方のメリット・デメリットについてお話しくださいました。

川田さんはモグラを専門にご研究をされていますが、そのモグラは、基本的には単独行動をするグループの動物です。

なわばりのなかで限られた食料資源を確保し、生き延びるためには単独でくらすほうがメリットがある、というお話でした。

国立科学博物館 川田伸一郎さん(動物研究部 研究主幹)の発表の様子

つづいて、動物園の小泉祐里さん(動物解説員)からは、動物のコミュニケーションについてのお話がありました。

群れでくらす動物たちが、それぞれどのようなコミュニケーション方法をとっているのか、サル、ゾウを例に、動物園で撮影された動画を使って説明いただきました。

また、群れずにくらすトラやサイが、なわばりをアピールする方法についても紹介があり、それぞれの違いがよく理解できました。

恩賜上野動物園 小泉祐里さん(動物解説員)の発表の様子 撮影・提供:(公財)東京動物園協会

最後は東博の横山から、特集展示で展示中の作品を例に、美術工芸品にあらわされた動物の群れや家族の表現についてお話をしました。

異なる時代や地域でつくられた作品からは、それぞれの時期や場所でどのように動物の群れや家族がとらえられていたか、といった背景を考えるきっかけにもなります。

東京国立博物館 横山梓の発表の様子 撮影・提供:(公財)東京動物園協会

講演の後半は、事前に寄せられた質問に3人で答えていくトークセッションを実施しました。

質問のひとつに「異種の動物が一緒にくらすことについて」というものがあり、小泉さんが動物園での事例をもとに回答をされました。

川田さんからは、「この連携事業そのものが、ある種の『異種間同居』みたいな感じですね!」というご指摘があり、

私もまさにそのとおりだな、と思わず膝を打ってしまい、会場からも共感が得られました。

あっという間の1時間半でしたが、対面形式ならではの、お客様の反応を得ながら進む楽しいひとときとなりました。

トークセッションの様子 撮影・提供:(公財)東京動物園協会

上野という地の利を生かしたこの連携事業は、普段なかなかご一緒することのない動物園、科博と交流できる貴重なものです。

ひとつの動物テーマでも、生態系分野からの視座を得ることで、毎回新たな気づきがあります。

なんとなく可愛いな、面白いな、綺麗だな…と思ってみていた東博の所蔵品の動物たちも、動物のことを詳しく知ってからみてみると、また違ったとらえかたができるように思います。

次回のブログでは、そうした「気づき」などにふれつつ、

特集「親と子のギャラリー よりそう動物たち ―家族、仲間のすがたとかたち―」の展示作品のなかから、私たち東京国立博物館教育講座室の室員のおすすめ作品をご紹介したいと思います!

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 横山梓(教育講座室) at 2024年06月07日 (金)

特別展「法然と極楽浄土」その3 福島浜通りと「法然と極楽浄土」

特別展「法然と極楽浄土」(6月9日(日)まで)の主担当を務めました研究員の瀬谷愛(絵画担当)です。

何年もかけて準備してきましたこの展覧会も、東京国立博物館での会期は残りわずかとなりました。

この後は、京都国立博物館、九州国立博物館へと巡回しますが、目黒・祐天寺のご本尊「祐天上人坐像」など、東京会場にしか出品されない作品もありますので、ぜひあきらめずに! お越しいただきたく思います。

思い返すに、特別展の準備は、それはもう、筆舌に尽くしがたいくらい、たいへんなものです。

全体のコンセプトづくり、リストの作成、ご出品のお願いから始まり、作品調査、応急修理の手配。

作品解説、論文の執筆、図録用の写真撮影や手配、図録の校正、校正につづく校正、校正、校正。

ポスター、チラシなど広報の文章執筆やデザインのチェック、会場構成と会場デザインの相談、数センチ単位の図面検討、音声ガイドの台本校正や収録、ジュニアガイドの作成…。

作品の集荷で全国のご所蔵者様をトラックで伺うのがつかの間の楽しみで、館に戻って、緊張の展示作業。

開幕後もテレビ、新聞、雑誌、ウェブ記事の取材対応、講演会、ブログ…。

気が遠くなるほど長く感じる準備期間でした。

それはまるで、極楽に往生していながら、なかなか開かない蓮のつぼみの中でひたすら阿弥陀仏の説法にふれる下品下生(げぼんげしょう)の赤子のような日々。

もう、十二大劫(じゅうにだいこう・とんでもなく長い時間)です。

重要文化財 當麻曼陀羅図(貞享本)(部分) 青木良慶・宗慶筆 江戸時代・貞享3年(1686) 奈良・當麻寺蔵

まさに當麻曼陀羅に描かれるこの赤子のような日々

やっと開いて、会場で多くの方がご観覧なさっているのをみると、あぁ本当にがんばってよかったなと思います。

ずーっと観想していた世界が目の前に広がっている。これこそが研究員(学芸員)の極楽です。

と、同時に、仕事や研究に一生懸命取り組んでいると、思いもよらない巡りあわせのようなことが起きて、驚くことがあります。

今回、広報の最前線に登場いただいていたのは、国宝「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)」でした。

国宝 阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎) 鎌倉時代・14世紀 京都・知恩院蔵(東京会場での展示は終了しています)

早来迎が会期前半で撤収され、後半に展示したのはこちら。

重要文化財 阿弥陀三尊来迎図 鎌倉時代・14世紀 福島・いわき市蔵

福島・いわき市所蔵の重要文化財「阿弥陀三尊来迎図」です。

縦240センチ、横140センチを超える極めて大きな画面に、阿弥陀仏と観音・勢至菩薩が並んで来迎しているところが表されています。

その姿はとても量感的で、美しいです。

この仏画は、同市内に所在する如来寺というお寺に伝来しました。

こんなに大きな仏画を掛けられるというだけで、いかに立派なお寺かということが想像されます。

如来寺は14世紀初頭に名越(なごえ)派3世・妙観によって開かれた古刹(こさつ)で、鎌倉光明寺の開山・然阿良忠(ねんなりょうちゅう)の弟子であった尊観から始まる名越派の檀林(僧侶の養成機関)として多くの学僧を輩出しました。

本展ではそのはじまりのとき、尼僧真戒が如来寺の前身と伝えられる庵に安置したという本尊「阿弥陀如来および両脇侍像(善光寺式)」(5月12日まで)も展示しました。

そうしたなか今回は国宝「綴織當麻曼陀羅」が奈良県外で初めて出品されるということで、染織の仏教美術にも着目し、『繡仏(しゅうぶつ)』(日本の美術470、至文堂、2005)を執筆された九州国立博物館の伊藤信二さんから繡仏の名品を選んでいただきました。

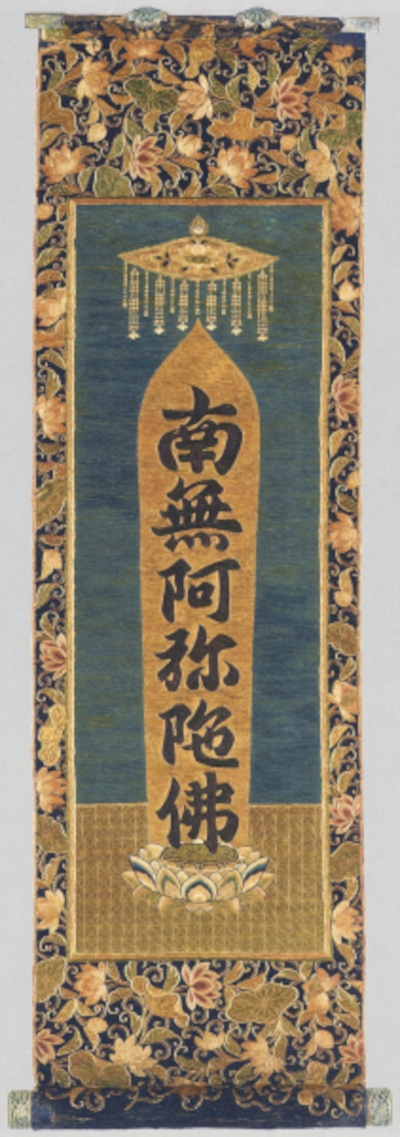

そのなかに福島・阿弥陀寺所蔵の重要文化財「刺繡阿弥陀名号」がありました。

阿弥陀寺は福島・南相馬市に所在する浄土宗寺院で、妙観の孫弟子にあたる源尊が開いた古刹です。

重要文化財 刺繍阿弥陀名号 鎌倉~南北朝時代・14世紀 福島・阿弥陀寺蔵(東京会場での展示は終了しています)

こちらは縦63センチ、横19センチという小さな作品ですが、下地の絹を刺繡で覆いつくす「総繡」と呼ばれる仕上げで、表装となる部分も刺繡されており、全体が制作当初の姿を美しく残すという点でも、稀有で優れた繡仏の代表作と評価されています。

「南無阿弥陀仏」の名号部分は、毛髪を刺しているんですよ。

中世の繡仏ではよくある技法だそうですが、制作者の思いの強さが伝わってきます。

今回の展覧会では近世の浄土宗の広がりにも着目しまして、17世紀初頭に琉球に浄土宗を広めた袋中(たいちゅう・1552~1639)にふれました。

一説に沖縄のエイサーは袋中が伝えた念仏踊りを起源に持つともいわれています。

袋中上人像 尚寧王筆・讃 江戸時代・慶長16年(1611) 京都・檀王法林寺蔵(東京会場での展示は終了しています)

袋中は増上寺の学寮で白幡派(良忠の弟子・良暁の一派)を極め、郷里の古刹・成徳寺13世となります。

成徳寺の開山は聖観といって妙観の弟子、源尊の師にあたります。

そして袋中の出身地は、奥州菊多郡岩岡(現・福島県いわき市)。

おや? いわき…

第4章「江戸時代の浄土宗」展示風景

(右手前)祐天上人坐像 竹崎石見作 江戸時代・享保4年(1719) 東京・祐天寺蔵

そして、同じく本展を担当した研究員・長倉の1089ブログ「特別展「法然と極楽浄土」その1 浄土宗にまつわる江戸時代の書」でもご紹介した、

東京会場のみでご覧いただける東京・祐天寺のご本尊「祐天上人坐像」と祐天寺の多くのご寺宝。

祐天(1637~1718)は、大巌寺(だいがんじ)、弘経寺、伝通院の住持を歴任し、増上寺36世となった高僧で徳川5代将軍・綱吉やその母・桂昌院、そして大奥の女性たちや江戸の多くの民衆から多大な帰依を受けた方でした。

その祐天の出身地は、陸奥国石城郡(現・福島県いわき市)。

んん?? いわき…!!

当初まったく意図していなかったので、ここにきて福島浜通りのつながりに気づいてたいへん驚きました。

考えてみればこれはただの偶然というよりは、奥州における名越派のつながりが優秀な僧侶と文化財を生むにいたった必然、とみることができるのではないでしょうか。

実は私がこの展覧会の担当になったのは、13年前、2011年秋に当館で開催した特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」を担当したご縁があったからなのですが、当時、開催の半年前に東日本大震災が起きました。

阿弥陀仏はすべての人を平等にあまねく救うことを誓い、悟りを得たといいます。

誰も置いていかない。誰をも忘れない。

仕事の巡り合わせとはいえ、いろいろなことを考え、感じました。

今回の展覧会の準備が佳境に入っていた今年1月には、能登半島で大きな地震が起きました。

まだ多くの方が不自由な生活をされていますし、余震も続いています。

どんなに準備をしても、展覧会は会期が終われば、記憶の中だけに残ります。

このような機会に10万人を超える方々がわざわざ上野までご来場くださり、過去の多くの人々の想いの結晶にふれていただけたことに、とても感謝しています。

本当にありがとうございました。

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(登録室長) at 2024年06月06日 (木)

まもなく閉幕を迎える特別展「法然と極楽浄土」(6月9日(日)まで)は、来場者10万人を突破しました。

これを記念し6月5日(水)午前に、静岡県浜松市からお越しの新美 幸二さん・久美子さんご夫妻に、当館館長の藤原誠より記念品を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。新美さんご夫妻と藤原館長(右)

新美さんご夫妻はよく寺院にお参りになられ、仏像などをご覧になる機会も多いそうです。

本来安置される空間での対面もさることながら、こうした展示室で仏教美術を細部まで鑑賞できる機会を楽しみにして頂いているとのことでした。

今回はこれまでに見たことのない作品との出会いに期待して、本展へはるばるお越し下さったとのことです。

浄土宗の開祖・法然の時代から近世に至るまで、浄土宗の長い歴史を通覧する初めての試みである特別展「法然と極楽浄土」も東京会場の会期は残すところあと4日ばかり。

本展は今年秋に京都国立博物館(会期:2024年10月8日(火)~12月1日(日))、来年秋に九州国立博物館(会期:2025年10月7日(火)~11月30日(日))へと巡回しますが、関東所縁の寺院ご所蔵のご宝物などは東京国立博物館のみでの展示となります。

時を越えて多くの人々の想いが託された、善美なる祈りのかたちの数々をこの機会にどうかお見逃しなく。

カテゴリ:「法然と極楽浄土」

| 記事URL |

posted by 中束達矢(広報室) at 2024年06月05日 (水)