1089ブログ

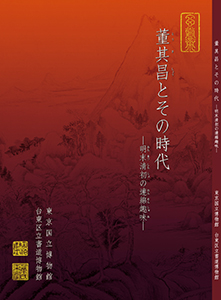

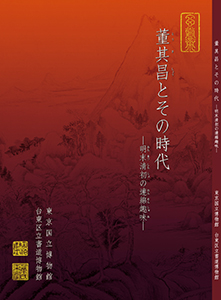

東京国立博物館東洋館8室と台東区立書道博物館で開催中の連携企画「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」も、いよいよ終盤戦! (東京国立博物館:~2月26日(日)、台東区立書道博物館:~3月5日(日))。

1089ブログでは、本展の見どころを3回にわたってお伝えしています。第1回「明末清初の絵画の楽しみ方」、第2回「明末清初の“連綿草”の魅力」に続き、最終回では真打ち登場!!今回の主役である董其昌の人となりを4期に分け、“ものがたり調”でお届けいたします。

【第1期】受験勉強時代(幼少期~34歳)

これは、今から400年ほど前の中国・明時代のお話です。

董其昌は、嘉靖34年(1555)1月19日(新暦2月10日)、松江(しょうこう)府の上海県に生まれました。字を玄宰(げんさい)、室号を画禅室(がぜんしつ)といいます。

父は、郷里で家庭教師をしていました。息子には将来優秀な官僚になってもらいたかったのでしょう。中国の歴史書『資治通鑑(しじつがん)』の一節を毎晩、枕元で読み聞かせていました。その甲斐あって、13歳の時に童試を受けて優秀な成績をおさめ、才名は大いに高まりました。

17歳の時、1つ年下の甥である董原正(とうげんせい)と郷試を受けます。試験官は董其昌の答案を1位にしたものの、字が下手であったために、董原正がトップ、董其昌は2位に落とされました。董其昌はこの屈辱に発奮し、本格的に書を学ぶことを決意します。

18歳の時、松江の名士である莫如忠(ばくじょちゅう)の家塾に入り、息子の莫是龍(ばくしりゅう)とともに勉強します。莫是龍は書画に造詣が深く、早くから画の南北論を唱えており、その著『画説』は後に董其昌が提唱した南北二宗論(なんぼくにしゅうろん)の礎となりました。

26歳の時、明時代屈指の大収蔵家である項元汴(こうげんべん)が息子の家庭教師として董其昌を招いたことで、項元汴の書画コレクションを鑑賞する機会を得ます。コレクションには歴代の真跡が多く、それまで拓本を拠り所にしてきた董其昌は、真跡の持つスゴさに、ただただ驚くばかりでした。

項元汴の没後、董其昌は項元汴の息子に墓誌銘を依頼され、往時を偲びながら心をこめて書きました。完成したのは項元汴が亡くなって45年後、董其昌81歳の時でした。

心から項元汴先生に感謝いたします

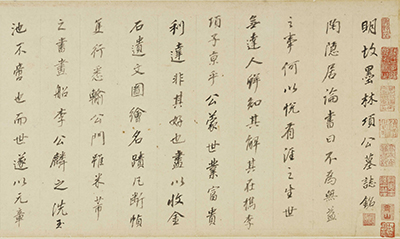

行書項墨林墓誌銘巻 董其昌筆 明時代・崇禎8年(1635)81歳

東京国立博物館蔵(東京国立博物館で2月26日(日)まで展示)

【第2期】第1次 官僚時代(35歳~44歳)

幾度かの受験の末、34歳でようやく郷試に合格し、35歳で科挙に及第して高級官僚となります。官僚のエリートコースである翰林院に入り、そこで教官の韓世能(かんせいのう)と出会います。彼は収蔵家としても知られ、自分の書画コレクションを携えて、教習の合間に門生に披露していました。

韓世能先生のコレクション、襟を正して拝見

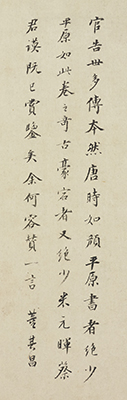

(左)顔真卿 自書告身帖跋 董其昌筆 明時代・16世紀

台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で3月5日(日)まで展示)

(右)参考:自書告身帖 顔真卿筆 唐時代・建中元年(780) 台東区立書道博物館蔵

翰林院では、書物の編修や太子の教育係、地方試験の監督などを歴任しました。この頃、董其昌の名声はすでに世間に知れ渡っていたので、収蔵家たちは鑑定をしてもらうことでコレクションに箔をつけようと、董其昌を訪ねてくるようになります。本来の仕事よりも鑑定に重きを置いていた董其昌は、そのことをとがめられます。政治が次第に腐敗していく中、各地で暴動も起き、宮殿が焼失するなど、この頃は明王朝が大きく揺らいでいた時期でもありました。董其昌は官界との軋轢に嫌気がさし、44歳で武昌に転出を命じられると、病と称して辞職します。翰林院に属していたのはわずか10年でした。

【第3期】江南時代(45歳~67歳)

45歳で郷里に帰った董其昌は、江南地方で書画に没頭する生活を送ります。中でも親友である陳継儒(ちんけいじゅ)との交遊は、最大の楽しみの1つでした。2人は歴代の書画を鑑賞し、名品を収集し、自らも書画を制作しました。鑑識にくわしい2人は、名品に跋や識語も書きつけています。

董其昌は晋・唐の書を学び、平淡を理想としながらも、一方では躍動感に満ちた連綿趣味を好みました。画は唐の王維を祖とする文人画の伝統を継承しましたが、単なる模倣ではなく、歴代の画家たちの様式を抽出し、それらの様式を用いた創造的な模倣でした。

また、評論にも傑出していました。南方に行われた文人画を尊ぶ南北二宗論は、明末以降における文人画の方向性を決定づけました。董其昌は歴代の名品に真摯に対峙し、自らの思索を深め、修練を積むことで、実作においても理論においても、偉大な功績を残しました。

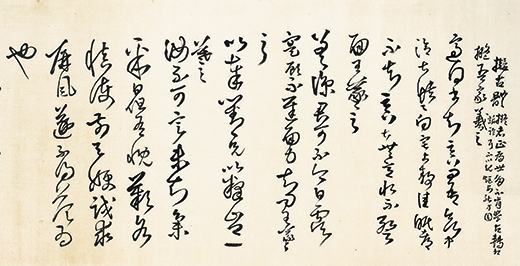

興に乗るにつれ、ほとばしる情熱

行草書羅漢賛等書巻 董其昌筆 明時代・万暦31年(1603)49歳

東京国立博物館蔵(東京国立博物館で2月26日(日)まで展示)

62歳の時、董其昌は襲撃を受け、家を焼かれます。実はこの事件、董其昌の横暴な官僚としての報いを受けたものでした。董其昌は郷里で書画三昧の生活を送りながら、その後も幾度となく官への復帰と辞職を繰り返していました。官僚としての権力を濫用して、土地の立ち退きを迫り、高額な税金を搾取し、高利貸しで金儲けをし、脱税で蓄財して、それらを書画の収集など自らの趣味に費やしました。こうした董其昌の目に余る行為が人々の反感を買い、ついには自宅を襲撃されるに至ります。このように、現在では董其昌の闇の側面についても明らかになっています。

【第4期】第2次 官僚時代(68歳~82歳)

泰昌元年(1620)に光宗が即位した際、董其昌は翰林院時代に光宗の教育係を担当していたことが縁で、官に復帰します。しかしわずか1ヶ月で光宗が急死したため、しばらくの間、董其昌は名ばかりの官職にありました。

68歳で太常卿となり、神宗(万暦帝)と光宗(泰昌帝)の実録の編纂に従事します。董其昌による実録は、歴史的な事実を正確に踏まえて編集されるため、資料的価値のたいへん高いものでした。編纂の仕事は性に合っていたとみえ、これまでのように途中で辞することなく最後まで信念を持ってやり遂げました。

71歳で南京礼部尚書という高官を拝します。しかし宦官の魏忠賢(ぎちゅうけん)の党禍が激しくなると、72歳で辞職して郷里に帰り、歴代の名品と向き合いながら再び書画制作に没頭します。

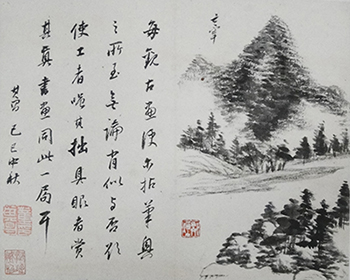

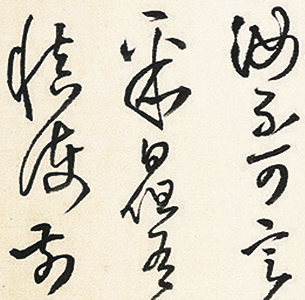

私のヒミツの手控え帳を見よ!

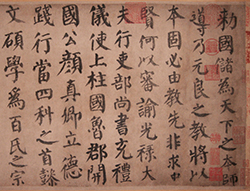

書画合璧冊 董其昌筆 明時代・崇禎2年(1629)75歳

東京国立博物館蔵(台東区立書道博物館で3月5日(日)まで展示)

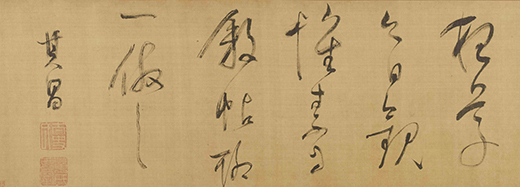

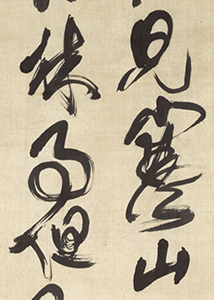

形骸化した書に狂草で喝ッ!

臨懐素自叙帖巻 董其昌筆 明時代・17世紀

東京国立博物館蔵(台東区立書道博物館で3月5日(日)まで展示)

78歳から再び官に復帰しますが、数年で辞職して郷里に戻り、崇禎9年(1636)、11月11日(新暦12月8日)、董其昌は82年の生涯を閉じました。

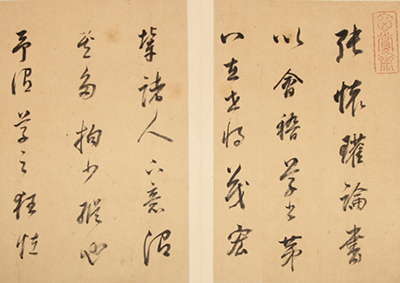

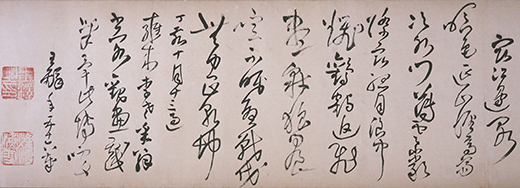

最期のチカラをふりしぼって…

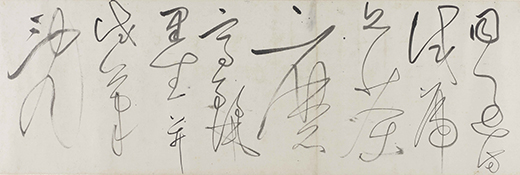

草書書論冊 董其昌筆 明時代・崇禎9年(1636)82歳

東京国立博物館蔵(東京国立博物館で2月26日(日)まで展示)

董其昌の書画に対する深い理念と理論は、清朝においても受け継がれ、康熙帝(こうきてい)や乾隆帝(けんりゅうてい)は董其昌の書画を愛好し、董書は朝野を席捲しました。やがてこの流れは日本に及び、江戸期の書画にも董其昌ブームが起こります。

董其昌の書画における数々の功績は、16世紀から17世紀にかけて文化の爛熟した時代に生まれ合わせたからこそなし得た偉業といえるでしょう。時代の申し子として翰墨(かんぼく)に耽溺し、「芸林百世の師」と称賛される董其昌は、没後380年を経た今もなお、書画の世界に大きな影響を与え続けているのです。めでたし、めでたし。

展覧会図録

編集・編集協力:台東区書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売中

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。トーハクと書道博物館の学芸員が順番に書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館) at 2017年02月16日 (木)

特別展「春日大社 千年の至宝」(1月17日(火)~3月12日(日)、平成館)は、2月16日(木)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来館いただいた多くのお客様に、心より御礼申し上げます。

記念すべき10万人目のお客様となったのは、神奈川県川崎市よりお越しの安河雅人くん。

本日は、お母さんの智子さんと一緒にご来館いただきました。

雅人くんには、当館館長 銭谷眞美より、記念品として展覧会図録と本展オリジナルクリアファイル、展覧会公式マスコットキャラクターのニャデンとチュンのぬいぐるみ(特設ショップで大好評販売中!)を贈呈しました。

贈呈式には当館公式キャラクターのトーハクくんとユリノキちゃんもそろって登場。2人が描かれているオリジナルメモパッドと名刺もプレゼントし、雅人くんも大喜びでした。

特別展「春日大社 千年の至宝」10万人セレモニー

左からユリノキちゃん、雅人くん、智子さん、トーハクくん、銭谷館長

2月16日(木) 平成館エントランスにて

戦国時代に興味があり、お城や刀、甲冑が大好きだという雅人くん。甲冑のミニチュアも持っているそう。今日も、国宝の甲冑4領が揃って展示されているこの週に見に行きたいと、お母さんにお願いして連れてきてもらったとのこと。これから本物の甲冑が見られることをとっても楽しみにしていました。

雅人くんも楽しみにしていた国宝の甲冑4領がそろって見られるのは2月19日(日)まで。皆様、お見逃しなく!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年02月16日 (木)

奈良・春日大社の御宝物をご紹介している特別展「春日大社・千年の至宝」。

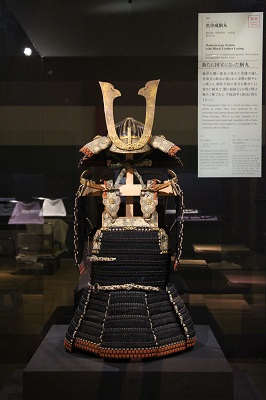

2月14日から19日まで、国宝4領の甲冑がそろい踏みします!

これらは、春日大社のなかでもとりわけ大切に扱われ、現在は国宝殿にありますが、かつては本殿近くの宝庫にあったことが知られています。

どれもわが国を代表する甲冑の名品で、平成22年度(2010)から平成26年度(2014)にかけて修理が行われました。

その修理は、当初の部分をできるだけ維持しながら汚れを除去し、補強を加えるなどしたもので、修理後は制作当初の整った姿が蘇りました。

甲冑は、金属、革、染織など多くの材質からできているので、修理には高度な技術とともに、素材の吟味などの確かな見識が要求されます。

この大変むずかしい修理をされたのが甲冑修理師である小澤正実氏です。展示を紹介する前にまずはこのことを紹介しなければならいでしょう。

さて、4領の甲冑は、馬に乗って矢を射るのに適した「大鎧」と、もともとは歩兵が用いていた「胴丸」がそれぞれ2領ずつあります。

まずは「赤糸威大鎧(梅鶯飾)」です。総重量が26.2キロと大変重く、武具としての力強さと、金具(金物)などの華やかさが見事に融合した名品です。

修理によってほこりを取り除いた結果、金色と銀色の金具のコントラストの輝きが蘇りました。また、修理の過程で、兜の鉢の内側に「一」の刻銘が確認され、この甲冑はおそらく奈良の甲冑師によって制作された可能性が指摘されるようになりました。

国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾) 鎌倉時代・13世紀 春日大社蔵 展示期間:1月17日(火)~2月19日(日)

次に「赤糸威大鎧(竹虎雀飾)」。こちらは日本の甲冑のなかでも、華やかさにおいては屈指の名品として著名です。こちらも金具を多用していて、総重量は28.95キロ(!)となります。

金具のモチーフは、竹・虎・雀だけではなく、藤・桐・菊などがみられ、金色の金具と鮮やかな赤の威糸が強いコントラストを生んでいます。

国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾) 鎌倉~南北朝時代・13~14世紀 春日大社蔵 展示期間:2月14日(火)~3月12日(日)

胴丸は先ほど記したとおり、本来は歩兵が用いるもので、軽快な甲冑でしたが南北朝時代(14世紀)ころになると、「兜」と両腕を守る「袖」を加えて武将にも用いられるようになりました。

「黒韋威伊予札胴丸」は、ちょうど胴丸に兜と袖がつくようになった頃の甲冑で、さきほどの大鎧に比べると質実な仕立てで、総重量は17.75キロと軽くなります。

こちらも修理が行われるなかで、兜の内側に「大」の刻銘が確認されました。

国宝 黒韋威伊予札胴丸 南北朝~室町時代・14世紀 春日大社蔵 展示期間:1月17日(火)~2月19日(日)

最後に「黒韋威胴丸」は、平成28年(2016)に重要文化財から国宝になった甲冑です。

今回の修理によって、金具には精緻な彫金が施され、制作当初の部分を極めてよく留めていることが改めて確認されました。総重量は14.85キロです。

国宝 黒韋威胴丸 南北朝~室町時代・14世紀 春日大社蔵 展示期間:2月14日(火)~3月12日(日)

と、4領の甲冑を簡単にご紹介しましたが、実際にご覧になるとあまりこうした知識は必要ないかもしれません。

4領の甲冑が揃う空間には、それを忘れさせてしまうだけの圧倒的な迫力があります。

春日大社へ捧げられる祈り、大切に今に伝えられてきた歴史、そしてそれを支える技の世界をご覧下さい。

国宝甲冑4領そろい踏み!

春日大社の国宝甲冑4領がそろって見られるのは2月19日(日)まで、皆様お見逃しなく!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 酒井元樹(工芸室主任研究員) at 2017年02月14日 (火)

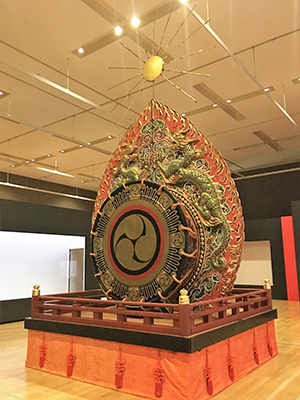

春日大社展の会場を歩いていると、どこからともなく、パア~ア~、ピ~イ~、ドン、パア~ア~~と雅楽(ががく)の音色が聞こえてきます。すると突然にドーンと巨大でカラフルな置き物(?)が姿を現わします。まさかと思われますが、これは一つの楽器であり、その名は鼉太鼓(だだいこ)。鼉太鼓は宮廷芸能の雅楽に用いる楽器で、筒形の胴体の前後に巴文を描いた革製の鼓面を調緒(しらべお)で留めて、胴体のまわりに彩色をほどこした火焔形(かえんがた)の装飾板でかこみ、朱塗りの欄干をめぐらせた台の上に置きます。高さは約7メートルあります。

てっぺんの日輪の飾りまで含めると、高さは約7メートルに及ぶ。

雅楽には、左方の唐楽(とうがく)と右方の高麗楽(こまがく)といって左右の区別があり、左方の舞装束には赤系、右方の舞装束には青系の色を用います。鼉太鼓については、左方の巴文を赤色の輪、右方の巴文を青色の輪でかこみます。そのほか、火焔形の装飾板には左方なら龍、右方なら鳳凰を彫刻し、太鼓のてっぺんの飾りには左方なら日輪(にちりん)、右方なら月輪(がちりん)を立てるといった細かい区別もあります。春日大社には源頼朝が寄進したという伝承をもつ鼉太鼓があり、ながらく同社のおん祭での演奏に用いられてきましたが、30年ほど前に複製が作られました。このたび展示されているのは、その複製の左方の鼉太鼓です。つまり、本式なら、これと同じ大きさの右方の太鼓がもう一つならぶわけです。

おん祭では御旅所の仮御殿に春日若宮神をお遷しして、その前でさまざまの芸能を演奏して楽しんでいただく。

展示室ではおん祭の情景をダイジェストで放映している。

春日大社展に展示をしている鼉太鼓は、昨年末に春日若宮のおん祭が終わると、翌日ただちに御旅所(おたびしょ)で解体されたのちに、大型トラック2台で東京国立博物館まで運んで、すぐさま組み立てられました。いつもなら博物館や社寺などの屋内で作品の梱包を行なうのですが、このたびは特別事態として野外での作業となりました。御旅所の仮御殿のなかで芸能を御覧になっていた若宮神は、昨夜のうちに若宮神社へとお戻りになられたので、すでに空き家となった仮御殿の前での作業でしたが、その代わりに、通りすがりの鹿たちが遠巻きになって黒い大きな目で私たちの仕事をじっと見守っていました。

御旅所で鼉太鼓を解体して梱包する。解体された部品は、木枠で固めてから大型トラックに載せる。

東京国立博物館で鼉太鼓を展示するには、奈良の尾田組の知浦文男(ちうらふみお)さんに監督をしていただき、日本通運のプロフェッショナル・チームが組み立ててくださいました。知浦さんは長年にわたって南都の社寺の祭事にたずさわってこられた方で、社寺界隈ではもちろん、御一緒に公園を歩いていると鹿せんべいを売っている人たちからも挨拶の声が飛んでくるほどに親しまれています。知浦さんは昨年末をもって定年退職されたので、このたびの展示監督が最後のお仕事の一つとなりました。知浦さんには「鼉太鼓はただの飾りの置き物ではなく、楽器なので、良い音が響く位置を探してきちんと鼓面を張らなければいけない。ただし展示などの場合には、鼓面を張ったままでは革に負担をかけるので適度に緒をゆるめなければいけない」などといった細やかな心得を教えていただきました。おかげさまで無事に鼉太鼓は組み上がり、展示室で色鮮やかな巨体を誇っています。知浦さん、ありがとうございました。そして長い間、お疲れさまでした。

御旅所とは異なり、展示室内で鼉太鼓を組み立てるには広さが制限されるので、高い足場を作ることになった。

組み立て中の鼉太鼓と、春日大社および尾田組のスタッフの方々。右から春日大社の中野和正さん、松村和歌子さん。尾田組の知浦文男さん、落合和久さん。

完成した鼉太鼓

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2017年02月03日 (金)

東洋館の4階、8室で開催中の、台東区立書道博物館との連携企画「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」は、1月31日(火)から後期展に入り、会期も残すところ1か月を切りました(東京国立博物館:~2月26日(日)、台東区立書道博物館:~3月5日(日))。

陳列替えを経た両会場では、絵画を中心に新たな作品がお目見えしております。

1089ブログでは、本展の魅力を3回にわたってお伝えします。今回は、「明末清初の絵画の楽しみ方」に続く第2回目です。

ここでは、董其昌の理念を受け継ぐと言っても過言ではない、明末清初の時期に展開した「連綿草」という書のスタイルの魅力について、ご紹介しようと思います。

連綿草と言っても、楷書や行書、草書などと違って、一般的にあまり聞き慣れない言葉かと思います。

連綿草とは、筆の勢いを切らさずに複数の文字を続け書きする「連綿」を駆使した草書のことを言います。

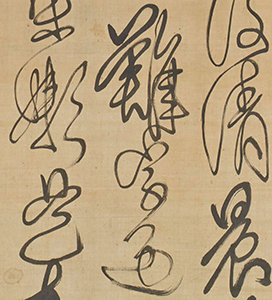

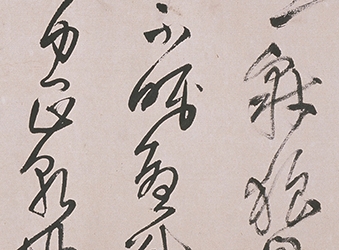

草書五言律詩軸 傅山筆 清時代・17世紀 東京国立博物館蔵

東京国立博物館で2017年2月26日(日)まで展示

(右)部分拡大

傅山筆「草書五言律詩軸」は、本展で展示する書のなかでも、ひときわ目をひく作品です。一見して、目が回ってしまうかのような、「クネクネ」「グルグル」とした、なんとも奇怪な作品だと思われるのではないでしょうか。

上下左右に筆を振幅させながら、下へ下へと息長く書き進められた線は、あたかも変幻自在に動く縄のように、次々と多様な造形の文字を生み出していきます。

それぞれの字は整った造形ばかりではなく、左右に傾いたり、縦に伸ばされたり、あるいは、つぶれて扁平になったものまで、実に様々な表情を見せます。

太さの変化していく線が湾曲、交差して一字をつくり、そうしてつくられた大きさ・形・墨量の異なる文字がこの作品を構成することで、観る者に奥行きや立体感すら覚えさせます。

筆者の傅山(1607~84)は、明朝の滅亡後に、黄冠朱衣を身に着けて諸方に流寓し、明の遺民として清朝への抵抗の意を示した人物です。

書に対しては、すぐれた人物であれば自ずと書もまた奥深いものとなるという考えを示し、技巧がもつ作意や虚飾といったものを排して、自然にありのまま書くことを主張しました。

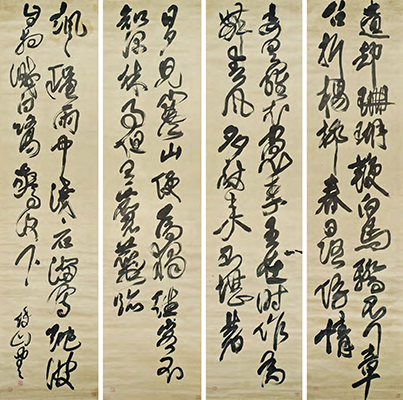

草書五言絶句四首四屛 傅山筆 明〜清時代・17世紀 東京国立博物館蔵(青山杉雨氏寄贈)

東京国立博物館で2017年2月26日(日)まで展示

部分拡大

例えば「草書五言絶句四首四屛」では、奔放自在に筆を走らせ、時にいびつさをも伴う奇異な造形を生み出しています。紙面構成や墨の使い方、そして連綿の用法などを見ても、意の赴くままに書写していることが窺えます。

巧拙を超えた、大胆極まりないこの字姿には、観る者の心に迫る、筆者の精神が表れているように思われてなりません。

傅山とともに、連綿草をよくした代表格として挙げられるのが王鐸(1592~1652)です。

王鐸は明朝滅亡に際して、清への恭順を余儀なくされ、明清両朝に仕えた弐臣として、後世に厳しく非難された人物です。書に対しては、王羲之・王献之を主として、専ら『淳化閣帖』の臨摸により研鑽を積みました。

臨書は原本に近似するものから、大胆な改変を行うものまで実に幅広く、王鐸にとっての臨書が、様々な表現の実験の場であったものと思われます。「書画合璧巻」における『淳化閣帖』の臨書は、前者に相当しますが、形似に終始しない態度が窺えます。

書画合璧巻(部分) 王鐸筆 清時代・順治6年(1649) 大阪市立美術館蔵 ※現在は展示しておりません

部分拡大

王鐸の草書の魅力として、連綿の多様さが挙げられます。例えば「草書詩巻」に見られるように、連綿がただ文字をつなぐのみに止まらず、太さや長さ、曲直の具合など多様な線を駆使して、運筆に緩急をつけ、造形や紙面構成に安定と変化をもたらしています。

この多様な連綿が臨書による成果だとすれば、王鐸は古典の文字と文字の間、即ち連綿に表れる筆者の息づかいや筆意をも学びとろうとしていたことは想像に難くありません。

草書詩巻(部分) 王鐸筆 明時代・永暦元年/清時代・順治4年(1647) 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で2017年3月5日(日)まで展示

部分拡大

一般的に、「書は線の芸術」と言われます。連綿草の魅力は、表情豊かな文字造形もさることながら、様々な質感の線が一つの書に混在することのように思います。

本展では、王鐸や傅山をはじめ、張瑞図、黄道周、倪元璐といった、連綿草をよくした諸家の書を展示しています。彼らの書を前に、墨線を目でたどって、当時の書きぶりを追体験してみてはいかがでしょうか。

関連事業

日程 2017年2月4日(土)

時間 13:30~15:00 *開場は13:00を予定

会場 平成館 大講堂

講師 鍋島稲子(台東区立書道博物館)、富田淳(当館学芸研究部長)

定員 380名(先着順)

聴講料 無料(ただし当日の入館料が必要)

展覧会図録

編集・編集協力:台東区書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売中

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2017年01月31日 (火)