1089ブログ

暑い日が続きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回ご紹介します刀剣は、名物「三日月宗近」。

国宝 太刀 三条宗近(名物 三日月宗近)

豊臣秀吉の夫人、高台院の形見として徳川幕府第二代将軍・徳川秀忠へと伝わり長く将軍家に伝来しました。

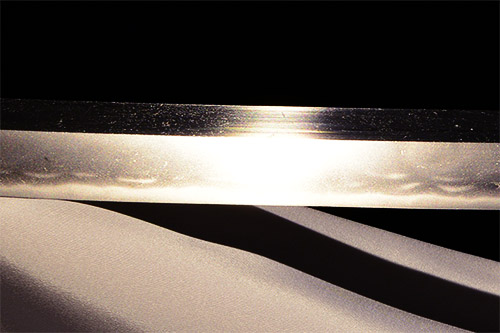

作者の宗近は平安時代の終わりに京都の三条で活躍したとされる刀工で、この太刀の由来は焼刃の模様である刃文(はもん)に三日月状のものがあることにちなみます。

三日月状の刃文(打ちのけ)

刀身の下半分から茎(なかご、刀身の柄)にかけて強い反りがある一方で鋒(きっさき、刀身の先端)側の上三分の一ほどには反りがほとんどみられず、幅が細いこともあいまって、反りの曲線美が際だった形状となっています。形自体は基本的には作者の意図したものと考えますが長い時代のなかで研磨が施され、このような形状になったとものと推定されます。華奢(きゃしゃ)な印象ですが、それほど大切に扱われてきたことを示しています。

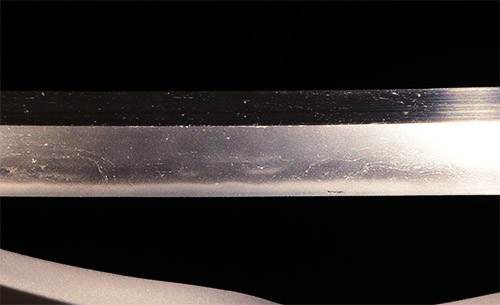

地鉄(じがね)をみてみましょう。

地鉄とは鋼(はがね)を何度も折り返す刀剣の製作工程によって表面にあらわれる木材の木目に似た模様、あるいは鋼の様子そのものを指します。三日月宗近の地鉄は、所々に大きな板目がみられ一見精緻(せいち)には思えませんが鋼はスポットライトにかざすと明るく反射し板目の下にみえる鋼は、それ自体が凝縮して密度が高くなったような印象を受けます。

三日月宗近の地鉄(大きな板目とその下の明るく反射する鋼)

この地鉄の明るさと凝縮した質感こそ宗近から続く京都の刀匠たちの共通した特徴で細くなった太刀に大きな存在感を与えているといってもよいでしょう。

最後に刃文はどうでしょうか。

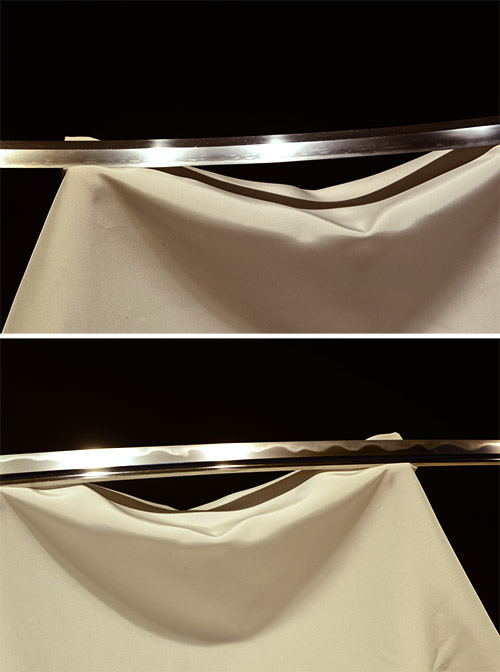

様々な形が入り交じった小模様なものです。慎ましさや素朴さを与えます。名の由来になっている三日月状の「打ちのけ」と呼ばれる部分も不規則です。江戸時代の大坂の刀工である津田助広が得意とした、寄せては返す波のような刃文と比べると、よくそれがわかるでしょう。

三日月宗近(画像上)と津田助広(画像下)の刃文の違いを見比べる

三日月宗近の刃文は大模様ではないものの刃文をつくる「沸(にえ)」と呼ばれる粒子は同時代の備前国の刀工より明るく反射するものでこの特徴もやはり後の京都の刀工へ受け継がれていくものです。

と、やや難しくなってしまいましたが、これが、現時点で私が思う三日月宗近の特徴とその意味です。

私も最初は「三日月形の刃文があって、有名な人々が持っていたから国宝なんだ」と思っていました。しかし、その後十五年ほど勉強をしていくうちに、現在まで伝えさせる「魅力」をごくわずかですが感じるようになりました。

すぐわかる美しさも感銘を与えますが、段々とわかる美しさはより大きな感銘を与えます。

ぜひ展示室に足をお運びいただき、実物をご覧ください。

【展示情報】

刀剣

会場:本館13室

期間:2017年7月19日(水)~2017年10月15日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 酒井元樹(工芸室主任研究員) at 2017年07月21日 (金)

【トーハク考古ファン】重文指定記念! 多摩川で古墳さんぽ ~野毛大塚古墳を訪ねて~

トーハク考古ファンの皆様、おさらいです。

2017年はトーハクの古墳時代の作品にとって記念すべき年となりました。

さて、何があったのでしょうか?

まずは、

トーハク所蔵の東京都・野毛大塚古墳出土品が重要文化財に!

重要文化財指定を記念して特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」を開催中だほ

そして、

トーハク所蔵の奈良県・東大寺山古墳出土品が国宝に!

古墳といえばトーハクくん。国宝指定にコーフン!

さらに、

岐阜県・船木山(船来山)24号墳出土品が出土50周年!

平成館考古展示室で主要な作品を展示中だほ(12月3日[日]まで)

東大寺山古墳については1089ブログ「新国宝をお披露目! 東大寺山古墳出土の謎の大刀」をご覧いただくとして、今回は1つめの野毛大塚古墳について紹介します。

野毛大塚古墳は、東京都内に残る5世紀の古墳として全国的にも著名です。

「東京みたいな都会にも古墳があるんだほー」というトーハクくんのように、意外に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに地方に比べると、東京では古墳があったと実感する機会は少ないかもしれませんね。

しかし、実際には古墳時代の東京には数多くの古墳が作られました。

実はトーハクのある上野公園内にもたくさんの古墳があったといわれ、表慶館の立つ場所にもかつて古墳がありました。

この場所にも古墳がありました。鉄刀や馬具などが出土しています

多くは消滅してしまいましたが、現在、上野公園内には約70mの前方後円墳である摺鉢山(すりばちやま)古墳が残っています。

山登りならぬ古墳登りをして、墳頂で休憩をされている方も多いです。

世田谷区と大田区の多摩川左岸にも、数多くの古墳が作られ荏原台(えばらだい)古墳群と総称されます。

そのなかの1基が野毛大塚古墳なのです。

この荏原台古墳群は比較的よく古墳が残っていますので、古墳さんぽがオススメです。

東京に来たころは私も実際に歩いて回りました

東急大井町線の等々力(とどろき)駅を降りるとすぐに、等々力渓谷があります。

この渓谷には1㎞ほどの遊歩道があり、かつての世田谷の自然を留めています。

渓谷内を進むと等々力渓谷横穴群があり、この横穴群から、東には5世紀の御岳山(みたけさん)古墳、西には今回の主役・野毛大塚古墳があります。

緑あふれる等々力渓谷。古墳ファンならずとも歩いて楽しい遊歩道です

等々力渓谷横穴群の3号横穴は、ガラス越しに内部を見学できます

野毛大塚古墳は、玉川野毛町公園の敷地内にあります。

公園には野球場やテニスコートがあり、運動をする人や子ども連れ、(そしてきっと古墳ファンも!)で賑わっています。

野毛大塚古墳は、全長82mもある帆立貝形古墳。

帆立貝式古墳とは、前方後円墳の前方部が短くなり、あたかも帆立貝のような形をした古墳のことです。

現地に行くとその大きさがわかります

墳丘に登ることもできます。

墳頂には、どのような遺物がどこから出土したのかわかるように、4つの埋葬施設(第1~4主体部)がタイルで復元されています。

白い部分が埋葬施設のあった場所です

この4つの埋葬施設のうち、箱形石棺(第2主体部)から出土した大半の遺物は、トーハクで所蔵しています。

他の埋葬施設からの出土品は世田谷区の所蔵で、昨年、国の重要文化財になりました。

そして今年、トーハク所蔵品が重要文化財に指定されることになりました!

このトーハク所蔵の野毛大塚古墳出土品は、新指定のお披露目を兼ね、特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」として展示しています(~9月10日[日]/平成館企画展示室)。

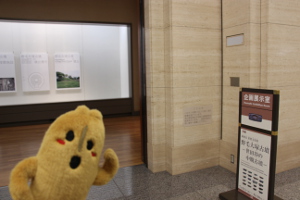

会場は考古展示室の向かい側、企画展示室です

野毛大塚古墳には4つの埋葬施設があったため、被葬者は4人いたと考えられます。

多摩川左岸一帯に影響力をもつ、歴代の首長やその一族が葬られました。

この野毛の首長は地域を収めるために、時には武装し、時には祭祀をしました。また、近畿地方のヤマト王権とも結びつきを深めました。

第2主体部からの出土品(当館所蔵です)は、祭祀具である滑石製模造品が多くを占めています。

野毛大塚古墳出土の滑石製模造品

水や生産に関わる滑石製模造品が多く、無事に稲が稔り、豊作になるように、首長が神に願いを込めたのでしょう。

なかでも、水を介した祭祀に関わる槽(そう)はここでしかみられないもので、下駄も類例が少なく貴重です。

滑石製槽

滑石製下駄

滑石製刀子はトーハク所蔵品で232点あり、ひとつの埋葬施設からの出土量として東日本で最大量を誇ります。このように全国的にみても貴重なものを、この野毛大塚古墳の被葬者は所有していました。

さて、古墳さんぽに戻りましょう。

さんぽの最初に、荏原台古墳群は世田谷区のみならず大田区にも広がっていると説明しました。

大田区側の古墳へは、野毛大塚古墳からも点在する古墳をたどりながら歩いて行けますが、電車を使う方法もあります。

最寄り駅は東急線の多摩川駅で、駅からすぐのところに多摩川台公園があります。

この公園では、4世紀や6~7世紀の古墳を見学できます。

古墳に登ることはかないませんが、亀甲山(かめのこやま)古墳や宝莱山(ほうらいざん)古墳のような古い前方後円墳や、一列に並ぶ6~7世紀の多摩川台古墳群は見応えがあります。

公園内には荏原台古墳群を紹介する古墳展示室もあります。

亀甲山古墳は4世紀の前方後円墳です

奥から順に多摩川台第3号墳、第4号墳、第5号墳。6~7世紀に築造されました

「東京に、こんなに古墳があるんだ!」と驚きませんか?

トーハクで野毛大塚古墳出土品の重要文化財指定を祝い、古墳さんぽで東京の魅力を再発見する…これが、この夏、トーハク考古ファンの皆様にオススメの過ごし方です。

※今後、Instagramで野毛大塚古墳出土品を紹介していきます。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2017年07月18日 (火)

こんにちは、博物館教育課の小林です。

今回は、「びょうぶとあそぶ」第2会場「つるとあそぶ」をご案内します。

第1会場「松林であそぶ」の案内は11日公開のブログでトーハクくんにしてもらったのですが、すっかり会場が気に入ってしまったようで、ちっとも出てこないので、代わって私がご案内しますね。

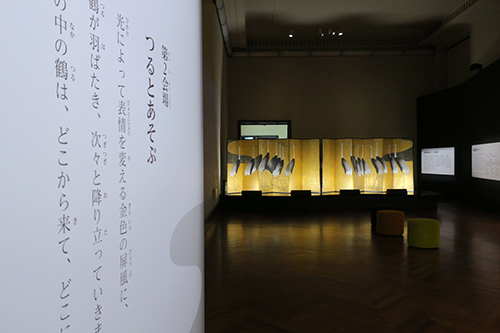

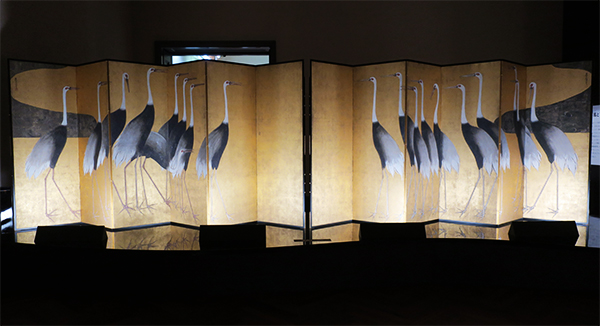

「つるとあそぶ」は琳派を代表する絵師、尾形光琳の名作「群鶴図屏風」を映像とともに楽しんでいただく部屋です。会場に入ると、左手のスクリーンにつるが飛んでいます。

金色のバックは金箔をはった金屏風のイメージです。のびやかで美しいつるたちの飛翔をお楽しみください。

あ、地面に舞い降りました。

実は、スクリーンの前にいる人の数だけ、つるが舞い降りるようになっています。

ただし、最大9羽まで。なんでそんなことができるのかって?

うふ。それはヒミツです。*1

ところで、金屏風の金地ってなにを表しているのでしょうか。

こうしてみると、空のようでもあるし、地面のようでもある。つるの足元を見ると、水文が見えるので、水? いやいや、もしかして、これは空気?

絵画に奥行のある空間をつくる、金屏風のマジックです。

会場にいらしたら、ぜひ試していただきたいことがあります。

それは、「つるに近づく」こと。

何が起こるか。 それはヒミツです。*2

やがて、金色のバックが黒に変わると、つるたちが歩いて、屏風のなかに消えていきます。

実は、ここからが第2会場の見どころ。

左端から照明がともり、屏風を照らします。

下からあてた光は、まるでろうそくや行灯の明かりのよう。金地がゆらゆらとゆらめいて、

つるが動いて見えませんか? これも金屏風の偉大なマジックです。

群鶴図屏風は、アメリカ・フリーア美術館の所蔵する作品です。

フリーア美術館の作品は門外不出とされ、決して日本への里帰りはかないません。

こうした優れた複製で、鑑賞できるのはとてもうれしいことです。

*1 のヒミツの答え

舞い降りたり、飛んだり、つるたりを操っているのは会場に設置されたこのセンサーです。

これが、みなさんの動きを読みこんで、つるに指令を出しています。

*2 のヒミツの答え

こればっかりは教えられません。

ぜひ、会場でお試しくださいませ。

【関連イベント情報】

<イベント> ダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる -酒井幸菜 松林図をおどる」

7月15日(土)14:00~/18:00~、21日(金)19:30~ ※当日自由参加

<ワークショップ> ファミリーワークショップ「びょうぶをつくる」

8月13日(日)、8月20日(日) ※事前申込制

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年07月14日 (金)

このたびの 、日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」では、タイの仏教美術を紹介し、日本の仏教美術とは異なった主題や造形、そして美意識を楽しんでいただこうと思っています。

そのひとつとして、ここに紹介するのは、マーライ尊者にちなんだ作品です。

「マーライってなに? ひとの名前なの? 」という方は多いでしょうが、東南アジアの民間で親しまれてきた仏教説話のキャラクターです。マーライはスリランカの僧侶で、天界や地獄に移動できる超能力をもっています。その能力を使って、彼は地獄で苦しむ人々に出会い、天界で弥勒菩薩と語り合い、人間界へと戻ったのち、人々に地獄の苦しみを述べて、弥勒菩薩の言葉を伝えて、功徳を積むことの大切さを説いたのでした。

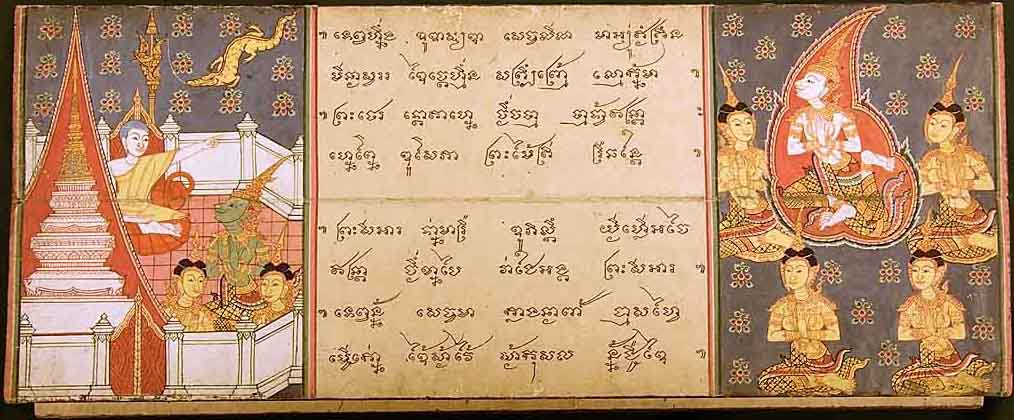

そのマーライの物語を描いた「マーライ尊者チュラーマニー仏塔巡礼図」を見てみましょう。

「マーライ尊者チュラーマニー仏塔巡礼図」(ラタナコーシン時代・19世紀、タイ国立美術館蔵)

ラタナコーシン時代は、現在まで続いているタイの王朝時代です

2メートルの大画面絵画です。中央に白い塔があり、下方の塔のまわりに天人たちが集まり、上方に雲のなかを飛ぶ天人たちが描かれています。ここは天界のひとつ三十三天。塔はチュラーマニー仏塔といい、仏陀の4本の犬歯のうちの1本をまつっています。

塔に向かって左側には坊主頭の人物と、緑色の肌をした高貴な身なりの人物が座って対話しています。この坊主頭の人物こそがマーライです。そして異色肌の貴人は、なんとインドラ神です。

(中央部分)三十三天の中央にそびえる白亜のチュラーマニー仏塔。天人たちが合掌して塔をおがんでいます。その塔のかたわらではマーライとインドラ神が語り合っています

左がマーライ、右はインドラ神

インドラ神は帝釈天ともいい、三十三天に住んでいる雷神です。こともあろうにマーライは、のこのこと三十三天に現われて、インドラ神と対等に会話をしているのです。われわれ凡人にはできないことを平然とやってのける。そこに人々はあこがれの気持ちを抱いたのでしょう。

さて、そんな両者の会話に加わろうとして、もっと上のほうにある兜率天(とそつてん)という天界から弥勒菩薩が天人たちを従えて降下してきます。

(上部部分)ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ!!! すさまじいとどろきとともに弥勒菩薩が兜率天から降ってきます

この作品が描いているのは、マーライが上空の天人の一団を指さして、どれが弥勒菩薩なのかをインドラ神に尋ねている場面とされています。このあと、マーライは弥勒菩薩と対話をして、その言葉を人々に伝えに行くのです。

「プラ・マーライ経」という経典の挿絵にも同様の場面が描かれており、こちらは人物にフォーカスがあたっています。なので、全体の雰囲気は仏塔図で見て、人物の顔やすがたは経典で見ると分かりやすいでしょう。

「プラ・マーライ経」(トンブリ―時代・18世紀、タイ国立図書館) [展示期間:7月30日(日)まで(この場面は7月17日〈月・祝〉まで)]

トンブリー時代は、ラタナコーシン時代の前にあった短期間の王朝時代です

(左部分)マーライは「やれやれだぜ。こんなところで弥勒さんに出くわすとはな」とつぶやいたのち、ビシィッと天空を指さして、一体どれが弥勒菩薩なのかをインドラ神に問います

きらびやかな装身具を付けた弥勒菩薩が、身体を輝かせ、両手を合わせ、左右の足を大胆に折り曲げたポーズで、天人たちを従えて降下してきます

このドラマチックなシーンを通じて、タイの民衆的な仏教説話の世界をお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2017年07月12日 (水)

こんにちは。博物館教育課の小林です。

7月に入って、東京は気温がぐっと上がり、蒸し暑い日が続いています。

平成館で開幕した特別展「タイ ~仏の国の輝き~」が、熱帯の風をつれてきたのでしょうか。

そして、本館ではタイ展と同時に「びょうぶとあそぶ」が始まりました。

今日は、皆様に会場の雰囲気をお伝えしたいと思います。

ここで、「びょうぶとあそぶ」第一会場「松林であそぶ」にいるトーハクくんにバトンタッチしたいと思います。 トーハクくーん レポートお願いしまーす。

ほほーい。ボクトーハクくん。

今日は、「びょうぶとあそぶ」の会場に来ているんだほ。

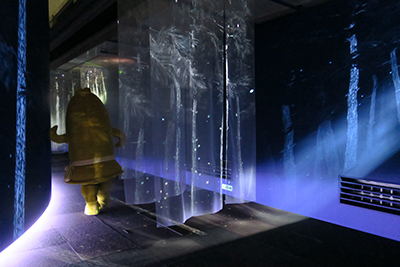

![]() 「びょうぶとあそぶ」は、作品の精巧な複製と映像を組み合わせたインスタレーションなんだほ。じつは、ボク、インスタ初体験ほ! ドキドキするほー。

「びょうぶとあそぶ」は、作品の精巧な複製と映像を組み合わせたインスタレーションなんだほ。じつは、ボク、インスタ初体験ほ! ドキドキするほー。

![]() 入り口を入ると、そこは松林の道。

入り口を入ると、そこは松林の道。

薄い布に映された松の木がゆらゆら揺れてきれいほー。

映像と音、そして香りで松林のアプローチを演出しています。

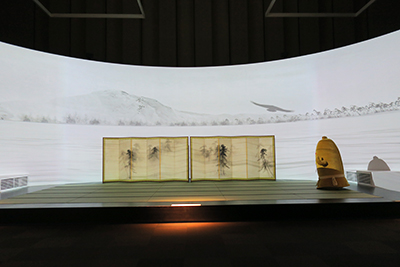

![]() 松林の道を抜けると大きなスクリーンがあるんだほ。

松林の道を抜けると大きなスクリーンがあるんだほ。

本館でもっとも大きな展示室特別5室を目いっぱい使った半円形のスクリーンで、「国宝 松林図屏風」の世界を高精細複製品と映像で表現したインスタレーションをお楽しみいただけます。屏風の前には25枚の畳を敷き詰めた広間があります。ぜひ、靴をぬいでくつろいでお楽しみください。

背景に映し出されるのは、屏風と同じ長谷川等伯筆の「瀟湘八景図屏風」(当館蔵)です。やがて、画面の右から、春夏秋冬と季節も変わり、いつしか松林図屏風の中をさまようような映像に。

![]() 松林の向こうに大きな風景が広がってる。鳥さんも飛んでるほ。

松林の向こうに大きな風景が広がってる。鳥さんも飛んでるほ。

ここはどこなんだほ?

等伯の絵のモチーフにもなったカラスが、皆さんを絵の中の世界へといざないます。

![]() なんだかよい香りがして、気持ちのよい風が吹いてきたほー。

なんだかよい香りがして、気持ちのよい風が吹いてきたほー。

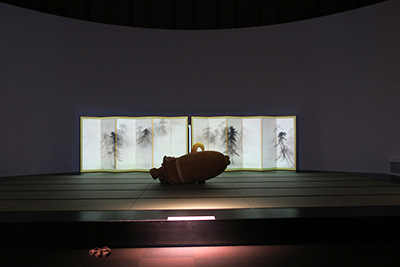

足をのばしてのんびり座ると、畳って、気持ちいいんだほー。

あ、トーハクくん、寝ちゃったみたいですね。

あなたもぜひ、異次元の美術体験を。

この企画は、夏休みの親と子のギャラリーとして企画されたものですが、大人の皆さまにも満足いただける時間と空間ができました。

夏休み前のまだ会場に余裕のあるいま、ぜひお時間をつくってお出かけくださいませ。

金曜日、土曜日はオトナ時間。21時まで開館しています。

7月15日(土)と21日(金)にはダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる -酒井幸菜 松林図をおどる」も開催します!

トーハクくーーーん!

第二会場「つるとあそぶ」のレポートは?

![]() ZZZZZZ

ZZZZZZ

第二会場鶴の屏風のレポートは、また次回をお楽しみに。

カテゴリ:教育普及、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年07月11日 (火)