1089ブログ

こんにちは、絵画・彫刻室の鷲頭です。

今、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催しています。

普段は日本の絵画を取り扱う業務を担当していますが、南蛮美術に惹かれる身として、この展示をとても楽しみに待っていました。

そこで、今回は、キリシタン遺物のなかでもとくに広く知られている、2種類の銅牌についてご紹介します。

<その1 銅牌(エッケ・ホモ)>

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) ヨーロッパ 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

この作品は、片手に納まるくらいのサイズの金属製のレリーフです。

茨の冠を被り、右手に芦の杖を持つイエス・キリストが表わされています(マタイの福音書27章29節)。

イエスの罪を見いだせない総督ピラトが、群衆の前にイエスを引き出して「エッケ・ホモ(見よ、この人を)」と言う場面(ヨハネの福音書19章5節)に基づいており、イエスの受難を示す、キリスト教美術のテーマのひとつとして知られています。

この銅牌は、16世紀から17世紀のヨーロッパで作られたもので、禁教前の日本に輸入されました。当初は、キリスト教のミサや礼拝などで用いられたと考えられます。

日本では、この銅牌のモチーフをお手本にして、模造品が作られたり・・・

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

さらには長崎奉行所が、本来の使用目的とは真逆の「踏絵」に使用したりしました。

重要文化財 板踏絵 キリスト像(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

また、このようなタイプのレリーフは、ヨーロッパで大量に生産されたようです。

例えば、ニューヨークのメトロポリタン美術館にも、そっくりな作品が収蔵されています。

大きさまでほぼ同じ。

銅牌(エッケ・ホモ) 2012.545.3 Metropolitan Museum of Art, Gift of Joseph G. Reinis, 2012

※展示していません

実は、よく似たプラケット(メダル)が国外のオークションで時々、取引きされており、やはり相当数が製造されていたのでしょう。

ところで、このイエスの図像には、おそらく元になった絵があっただろうと考えています。

しかし、油彩画や版画を探してみても、イエスが肩にローブをかけた姿などはよくあるのですが、これとピッタリな作品は、未だ見つけられていません。

捜索の旅は、まだまだ続きます。

<その2 板踏絵(ピエタ)>

重要文化財 板踏絵 キリスト像(ピエタ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

次にご覧いただくのは、十字架から降ろされたイエスの遺骸を聖母が抱きしめる場面、いわゆる「ピエタ」を表わした銅牌です。

踏絵として利用された歴史がありますが、板の中央に填め込まれたピエタの銅牌は、本来はミサなどに用いる道具だったと思われます。

このピエタについては、「元ネタ」らしき銅版画を見つけました。

Hans Collaert II もしくはHans Collaert III, Pieta, VII,55,34, Kunstsammlungen der Veste Coburg/Germany.

※展示していません

ちょうど反転させたかのような図像です。

この版画は、16世紀後半から17世紀前半にかけて、ヨーロッパにおける銅版画の製作地の一大拠点だったアントウェルペン(ベルギー)で活躍したコラールト工房のピエタです。

この銅版画は無背景ですが、もしかすると銅牌のように都市風景が描かれたバージョンもあったのでしょうか?

答えは出ていませんが、当時西洋で流布していた図像が、ほぼ同時期に日本にも届いていたことに感動を覚えます。

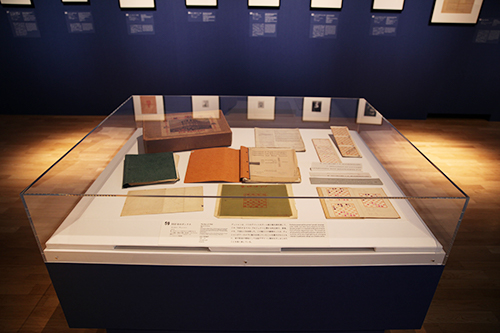

展示室では、このほかにもキリシタン関係資料や当時のヨーロッパで刊行された日本に関する書籍を展示しています。

期間中、ぜひ会場に足をお運びください。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 鷲頭桂(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月09日 (金)

特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」、10月30日(火)より、後期展示が始まりました。六観音菩薩像の光背をとりはずして別途展示し、光背そのものも、またご尊像の後ろ姿もご覧いただけるようになりました。

展示手法の記録はあまり残されないため、はっきりしたことは言えないのですが、トーハク史上、いやもしかしたら日本の展覧会史上、初めての珍しい試みと言ってよいかもしれません。

後期の展覧会会場の様子。光背を、像の後方に設置した台のうえに展示しています。

六観音菩薩像は、江戸時代の寛文10年(1670)に、北野社(現在の北野天満宮)大鳥居の南側にあった北野経王堂から、大報恩寺に移されました。北野経王堂は、室町時代に、幕府の3代将軍足利義満が建てたお堂なので、それ以前に造られていた六観音菩薩像が、もともとどこにあったものなのかは、まったくわかっていません。また経王堂が建てられた後、どの段階で、六観音菩薩像が北野経王堂に安置されたのかも、残念ながらわかりません。

この六観音菩薩像の移動に関する謎をめぐっては、絵画担当の土屋貴裕による渾身のコラム、図録所載の「北野経王堂の変遷―大報恩寺六観音像の移座をめぐって」を、ぜひご参照ください。

重要文化財 六観音菩薩像(左より、聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、准胝観音、如意輪観音)、肥後定慶作、貞応3年(1224) 大報恩寺蔵

さて六観音とは、聖観音・千手観音・馬頭観音・十一面観音・准胝観音(天台宗では不空羂索観音とされますが、宗派による区別はさほど厳密ではなかったようです)・如意輪観音という六つの観音菩薩の総称です。六観音信仰は、平安時代半ばごろより盛んになり、記録から数多くの像が造られたことがわかります。

ですが、現存する作例はありません。そうしたなか、この大報恩寺の六観音菩薩像は、六軀が完存する中世以前の作として、唯一の例です。台座、光背も、造像当初のものが残る奇跡的な作と言っても過言ではありません。

准胝観音の像内に墨書があり、肥後定慶(以下、定慶とします)が貞応3年(1224)に造ったことがわかります。定慶41歳の時の作で、定慶作と認められている像のうち、もっとも古いのものです。

定慶は、運慶の作風をよく学んでおり、准胝観音のたまご型の顔立ち、18本の手の絶妙な配置などの立体に対する感覚や、着衣などの基本的な形式に、運慶の強い影響を認めることができます。

准胝観音菩薩立像

定慶の衣文

つまみあげるような衣文が定慶の衣文表現の特徴

准胝観音以外の5軀の造像は、定慶とは異なる別の慶派仏師が担当したようで、それぞれに少しずつ違いがあります。衣文ひとつとってみても、それぞれにずいぶん異なります。6軀そろってのトーハクご出張で、しかも今なら光背なしの後ろ姿までご覧いただけますから、違いをじっくりと見比べることのできる絶好のチャンスです。

造像全体の責任者であった定慶が、寄せ集めた仏師たちに、「こんな感じで」と基本的な指示した後、担当仏師が定慶をまねようと奮闘した様子などを、ついあれこれ想像をめぐらしてしまいます。

千手観音の頭上面(背面側)

十一面観音の頭上面(背面側)

普段は光背に隠れて見ることのできない、背面側の頭上面もご覧いただくことができます。なぜか、千手観音菩薩の暴悪大笑面(頭上真後ろの1面)は口を開けて笑っていない。

お寺にお戻りになったら見られない、今だけのお姿、ぜひお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月07日 (水)

日中平和友好条約締結40周年記念 特別企画「中国近代絵画の巨匠 斉白石」開幕!

10月30日(火)、日中平和友好条約締結40周年記念 特別企画「中国近代絵画の巨匠 斉白石」が開幕しました。

会場は東洋館8室です。

皆様は画家である斉白石[せいはくせき]をご存知でしょうか。

日本人には馴染みが薄いかもしれませんが、

中国ではかなり知名度の高い、中国近代絵画を代表する巨匠です。

この展覧会では、中国にある北京画院が所蔵する斉白石の優品をご紹介します。

この展覧会は斉白石の絵画を花木、鳥獣、山水などの主題で6章に分けて展示し、

第7章で書と印を紹介しています。

また、画稿や日記、文具などの遺品も展示しています。

斉白石は様々な作品を手がけました。

魅力1

華やかな色づかい!

報道内覧会の様子。

左手の作品は斉白石が北京の西に住んでいるときに描いた「桃花源図」(展示期間:~11月25日(日))

斉白石は日々の生活の中で目にし、その中でふと心にとまった植物の美しさを表現に取り入れました。

華やかな彩色やみずみずしい墨面、闊達な筆線といった魅力に溢れている花木の表現にご注目ください。

魅力2

精密な描写

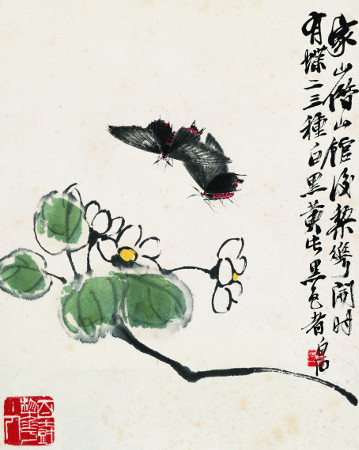

工虫画冊(第一図:白花と鳳蛾) 斉白石筆 中国 1949年 北京画院蔵 (展示期間:~11月25日(日))

絵具のにじみを生かして墨色豊かに仕上げた植物と、繊細に描きこんだ昆虫を組み合わせた画冊です

斉白石には簡素な描写の作品が多いと思われがちですが、触覚や脚、羽の文様など、

細かな特徴を正確に把握した精密な描写で描く作品もあります。昆虫の精密描写は、超絶技巧の極みです。

斉白石が虫の姿をよく観察していたことがうかがえます。

魅力3

語りかけるまなざし

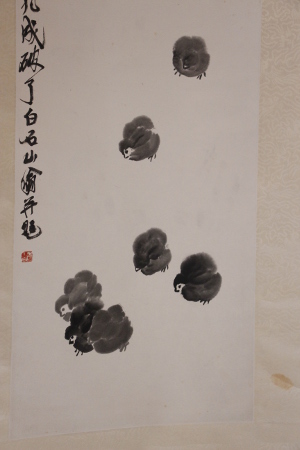

雛鶏出籠図 斉白石筆 中国 20世紀 北京画院蔵 (展示期間:~11月25日(日))

愛くるしいヒヨコのまなざしにご注目ください

斉白石が描く鳥たちの特徴は、なんといってもこちらに語りかけてくるような鳥のまなざしです。

このような鳥たちのまなざしは、斉白石が敬愛する先人の画家が描く作品にも見られます。

先人への共感を鳥たちに込めたのかもしれません。

魅力4

独創的なデフォルメ

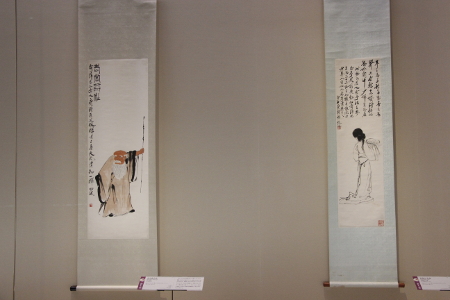

(右)執扇仕女図 斉白石筆 中国 20世紀 北京画院蔵 (展示期間:~11月25日(日))

(左)老当益壮図 斉白石筆 中国 20世紀 北京画院蔵 (展示期間:~11月25日(日))

斉白石は若いころ、写実的な肖像画や細密な美人画などを手がけていましたが、

後に単純な造形を好むようになりました。

愛らしく変形された身体でありながら、量感を的確にとらえている技巧には、

新鮮味を失わず、常に創造を求めている斉白石の心意気がうかがえます。

以上、斉白石の魅力を簡単にご紹介しましたが、ご紹介しきれていない魅力はまだまだあります。

この展覧会の作品はいずれも日本初公開、更には、総合文化展観覧料金でご覧いただけます。

会期は12月25日(火)まで、ぜひお見逃しなく。

※会期中展示替を行います。

前期:2018年10月30日(火)~11月25日(日)

後期:2018年11月27日(火)~12月25日(火)

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2018年11月02日 (金)

特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」の会場デザイン(1)

こんにちは、デザイン室の荻堂です。

現在開催中の特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」(2018年10月2日(火)~12月9日(日))で、会場のデザインを担当しました。

展示をデザインする際には、作品の材質や状態、研究員の意図、借用先の意向など様々な「条件」があります。

今回のように海外の美術館から、作品をお借りして展示する際には、特に厳しい条件が付いてくることがあります。

今回は、そういったデザインの「条件」に着目して、特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」の会場をご紹介します。

会場に入ると、少しひんやりとしています。

温湿度も条件の一つで、普段の特別展にくらべ今回は、低い設定になっています。

展示室の温湿度の違いで、見る人の作品の印象も変わる気がします。

それでは早速会場を見ていきましょう。

まずは壁をご覧ください。

一見するとなんの変哲も無い仮設の造作壁ですが、注目すべきはその厚さです。

デュシャン展では、造作壁の厚みが普段の展示のおよそ4倍、20mmもあるとても重い壁の展示になっています。

これもフィラデルフィア美術館からの条件で、安全性の考え方の違いが表れていて興味深いです。

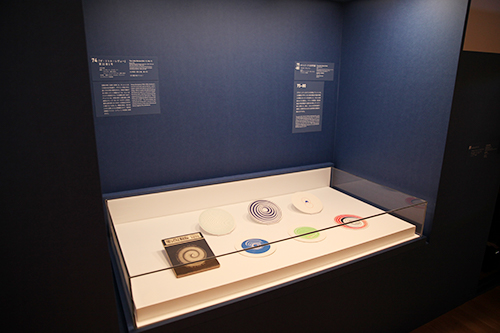

続いてケース内の展示台をみてみましょう。

気密性の高いケース内では、作品を傷める有害物質は天敵です。

それを防ぐためこれらの展示台には、有害なガスが出にくい合板を使用しています。

さらに、この合板を金属の特殊なシートで包み、その上にコットンのクロスを貼ります。

クロスを貼る際にも、接着剤は使わずタッカー(建築用ステープラー)で留め、接着剤から出る文化財に有害なガスを防いでいます。

そのほかにも作品に当てる光量や、会場のグラフィックの使い方など、様々な「条件」を前提に展示会場を作っていきます。

このような「条件」は、作品保存を考慮して付けられています。

しかし、展示する場所を変えたり、ガラスケースに入れたりすることによって、意味合いが大きく変わってしまう作品も少なくありません。

「保存」と「展示」、矛盾する両者を抱えながら日々展示を作っています。

皆さんも展示室へお越しの際には、「条件」を頭に入れて見ると、展示の裏側が見えるかもしれません。

作品と合わせ、会場デザインにもぜひ注目して特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」をお楽しみください。

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 荻堂正博(デザイン室) at 2018年11月01日 (木)

京都の名刹、大報恩寺の寺宝をご覧いただく特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」。開幕して早くもひと月が経とうとしていますが、大勢のお客さまにお楽しみいただいております。

なかでも、「聖地の創出―釈迦信仰の隆盛」では、年に数回しか公開されない秘仏本尊、釈迦如来坐像と、十大弟子立像をご覧いただき、荘厳なお釈迦さまと、生き生きとした仏弟子の表現に魅入ったという方もおられるのではないでしょうか。

展示室の様子

釈迦如来坐像は、空洞になった像内に記された銘文から、快慶の弟子である行快の作であることがわかります。一方、十大弟子は目犍連像の足枘(ほぞ)などに記された銘文を見ると、快慶が手がけたものでまちがいありません。

十大弟子は老若さまざまに表現されていますが、いずれも個性的で、ケース内ではなく露出展示された像の周りを歩けば、あたかもその人がそこにいるような錯覚すら覚えます。さすが快慶ですね。

重要文化財 十大弟子立像のうち(左)(上)富楼那立像、(右)(下)目犍連立像 快慶作 鎌倉時代・13世紀 京都・大報恩寺蔵

快慶には大勢の弟子がいましたが、「快」の字を使うことが多いのでわかります。なかでも行快は右腕として活躍した人物のようで、ほかにも7件ほど遺品が知られます。師匠である快慶の作風を忠実に受け継ぎながら、より切れ長の目や、頬の張った顔立ちが行快の個性といえるでしょう。

重要文化財 釈迦如来坐像 行快作 鎌倉時代・13世紀 京都・大報恩寺蔵

ともに、大報恩寺本堂に安置されていましたが、現在は保存環境や防災・防犯上の理由により、本尊の釈迦如来像以外の文化財はすべて収蔵庫へ移されています。

つまり、本展で釈迦如来と十大弟子が一堂に会するのは、収蔵庫が建設されてからおよそ半世紀ぶりなのです!

そう思うと、「お久しぶりですね」「お元気でしたか?」といった会話が聞こえてくるよう。

お弟子さんに囲まれたお釈迦さまは、いつもより堂々として見えますし、お弟子さんもなんだかうれしそうですね。

ちなみに、かつて十大弟子が安置されていた際には、本尊を納める厨子のなかに並んでいたようです。

釈迦・十大弟子・誕生釈迦仏像の旧安置状況(田邉三郎助氏提供)

詳しくは、展覧会図録「資料編」をご参照ください。他にも貴重な写真をたくさん掲載しております。

さすがに、あまりに混み混みなので(8人はわかりますが、あと2人はどこ?)、本来はどのように安置されていたのかわかりません。

会場では、十大弟子の筆頭に挙げられる目犍連と舎利弗を釈迦の両脇に、ほかの方々をそれぞれ左右に配置しましたが、みなさまも顔の向きや視線を参考に、どんな風に安置されていたか、ぜひ想像していただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統 at 2018年10月23日 (火)