1089ブログ

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」が10月16日(水)より開幕しました。

本展は、当館が所蔵する「埴輪 挂甲の武人」が昭和49(1974)年に国宝に指定されてから50周年を迎えることを記念するものです。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

東北から九州まで、全国約50箇所の所蔵・保管先から約120件の至宝が空前の規模で集結しています!

展示室の様子をさっそく見てみましょう。

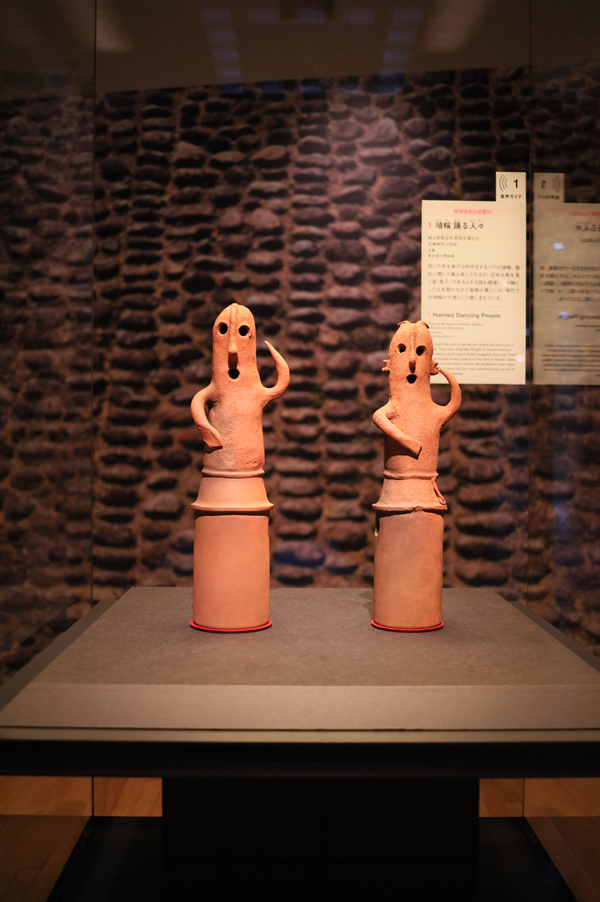

入口で皆さまをお迎えするのは、今年の3月末に修理が完了し初のお披露目となる「埴輪 踊る人々」です。

埴輪 踊る人々

埼玉県熊谷市 野原古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

「埴輪」と言えばこの姿を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

丸い目とぽかんと開いた口。当館の代表的な所蔵品のひとつです。

第1章「王の登場」は、なんと国宝だけで構成された贅沢な展示室です。

国宝 金象嵌銘大刀(きんぞうがんめいたち)

奈良県天理市 東大寺山古墳出土 古墳時代・4世紀 東京国立博物館蔵

国宝 金製耳飾(きんせいみみかざり)

熊本県和水町 江田船山古墳出土 古墳時代・5~6世紀 東京国立博物館蔵

中国大陸や朝鮮半島との関係を示す国際色豊かな副葬品から、当時の朝鮮半島の最新ファッションまで、埴輪がつくられた時代とその背景をうかがい知ることができます。

第2章「大王の埴輪」に進むと、大迫力の円筒埴輪が登場。

重要文化財 円筒埴輪

奈良県桜井市 メスリ山古墳出土 古墳時代・4世紀

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵

大きさもさることながら、驚くべきはその薄さ。技術の高さにもご注目ください。

そしてさらに進むと…

第3章「埴輪の造形」では、北は岩手県、南は鹿児島県まで日本列島の幅広い地域でつくられた埴輪をご紹介します。

かなり個性的で独特な造形の埴輪たちに出会うことができます。

目が合ってしまう円筒埴輪や…

顔付円筒埴輪

群馬県前橋市 中二子古墳出土 古墳時代・6世紀

群馬・前橋市教育委員会蔵(大室はにわ館保管)

中心の家のまわりに四つの小さな建物がついた珍しい家形埴輪など…

重要文化財 子持家形埴輪

宮崎県西都市 西都原古墳群出土 古墳時代・5世紀 東京国立博物館蔵

まだご紹介したい埴輪がたくさんありますが、次に進みましょう。

第2会場に入ると、遂にあの埴輪たちが集結!

(左から)重要文化財 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市世良田町出土 古墳時代・6世紀 奈良・天理大学附属天理参考館蔵

埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市出土 古墳時代・6世紀 アメリカ・シアトル美術館蔵

国宝 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

埴輪 挂甲の武人 群馬県伊勢崎市安堀町出土 古墳時代・6世紀 千葉・国立歴史民俗博物館蔵

重要文化財 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市成塚町出土 古墳時代・6世紀 群馬・(公財)相川考古館蔵

5体の挂甲の武人に囲まれると、自分が古墳時代の王になって守られているような気持ちを味わうことができます。

兄弟のようによく似た5体ですが、身につけている武具や足の表現などに細かい違いがあります。ぜひ会場でじっくり360度ご鑑賞ください。

そして、詳細な観察・分析を経て制作された埴輪 挂甲の武人の彩色復元が登場。製作当時の姿をご覧いただけます。

埴輪 挂甲の武人(彩色復元)

令和5(2023)年

原品:群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

制作:文化財活用センター

第5章「物語をつたえる埴輪」は、複数の人物埴輪や動物埴輪などの組み合わせで表現される”物語”に着目した展示になっています。

古墳をガードする盾を持った人物や、四股を踏み土地を鎮める力士など、様々な役割を担った人物埴輪がずらっと並んでいます。

こちらには動物埴輪がたくさん並び、まるで行進しているようです!

犬形埴輪

群馬県伊勢崎市 剛志(上武士)天神山古墳出土 古墳時代・6世紀

東京国立博物館蔵

こちらは犬形埴輪。首輪には鈴がつけられており、人に飼われていることが分かります。

古墳時代から首輪に鈴をつけていたんですね…

最後の展示室、エピローグ「日本人と埴輪の再会」では、近世以降から現代にいたるまで、埴輪がどのように捉えられてきたかを紹介します。

武人埴輪模型

吉田白嶺 大正元年(1912年) 東京国立博物館蔵

鎧兜を身につけた平安時代の武者姿。明治天皇陵(京都府京都市 伏見桃山陵)に奉献された埴輪と同じ型でつくられたものといわれています。

江戸時代以降、考古遺物への関心が高まったことで、埴輪が再び注目されるようになりました。

埴輪の魅力が満載の展示室をご覧になった後は、ぜひ会場内特設ショップにもお立ち寄りください!

特別展「はにわ」は12月8日(日)まで、金曜日・土曜日、そして11月3日(日・祝)は20時まで(入館は19時30分まで)夜間開館を実施します。

東京会場でのみ展示の作品もございますので、お見逃しなく!

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」公式サイト

カテゴリ:「はにわ」

| 記事URL |

posted by 小松亜希子(広報室) at 2024年10月18日 (金)

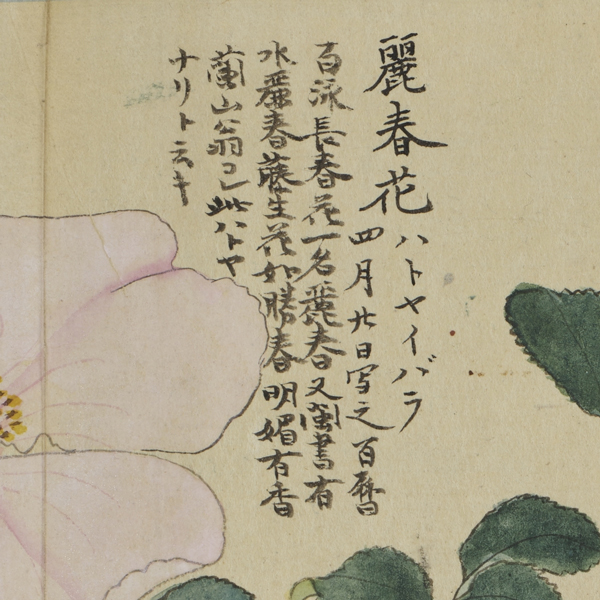

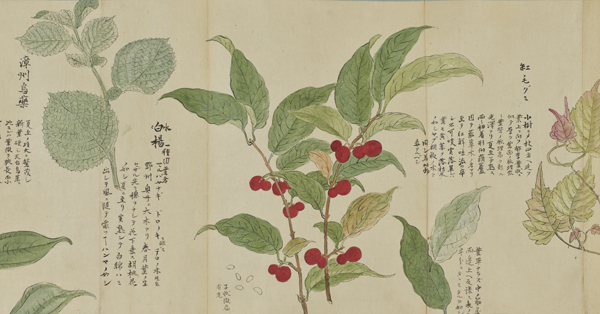

もうひとつの図譜の魅力―特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」番外編

本館15室で10月上旬まで開催していた特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」(2024年10月6日(日)まで)を担当した研究員の長倉です。

本特集では、江戸時代初期における解説文中心の「譜」から、徐々に図が加わる「図譜」へと変遷していく歴史的過程と、図譜制作者が本草学者だけでなく、大名、絵師、医師などに広がっていく様子を魅力として紹介していました。

このブログでは、私自身が感じている、もう一つの魅力を紹介したいと思います。

特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」の展示風景

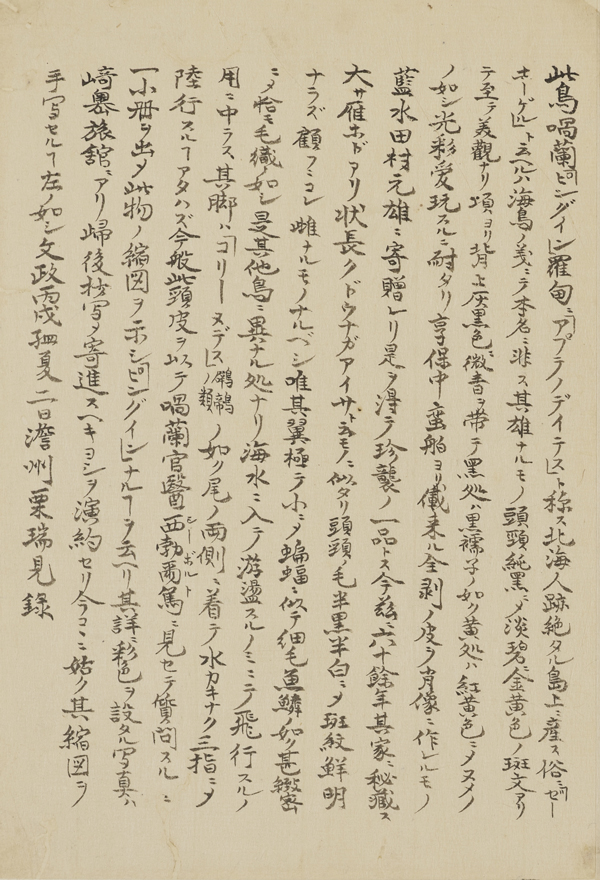

図譜の説明文をよく読んでみると、説明文を書いている人物は、実際に対象をみているのではなく図をもとに解説していることに気づきます。

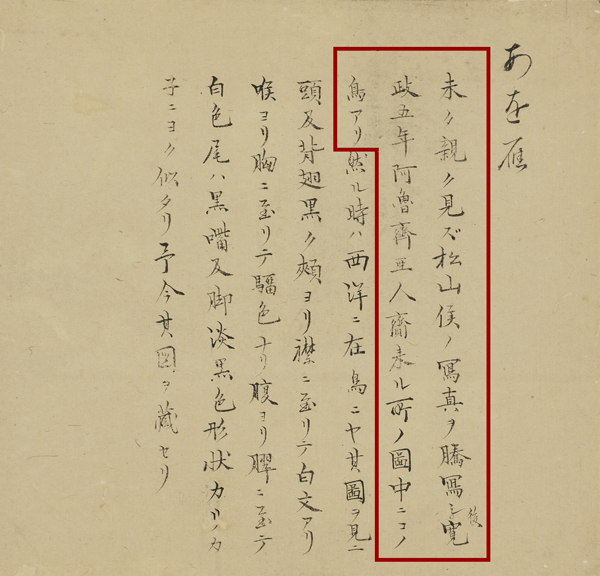

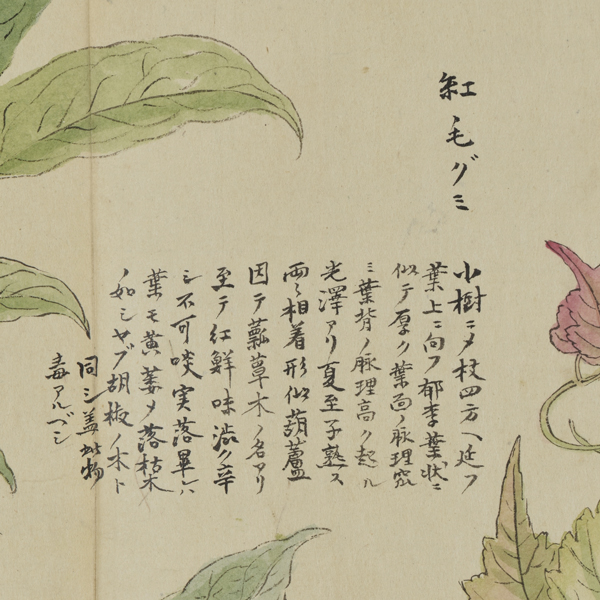

(図1)禽譜 水禽1(きんぷ すいきん)(部分)

(図1)禽譜 水禽1(きんぷ すいきん)(部分)堀田正敦編 江戸時代・18~19世紀写

図1の解説文

図1の解説文解説には、「未た親く見ず。松山侯の写真を謄写し後寛政五年阿魯斉主人齎来る所の図中にこの鳥あり。(後略)」とあります。

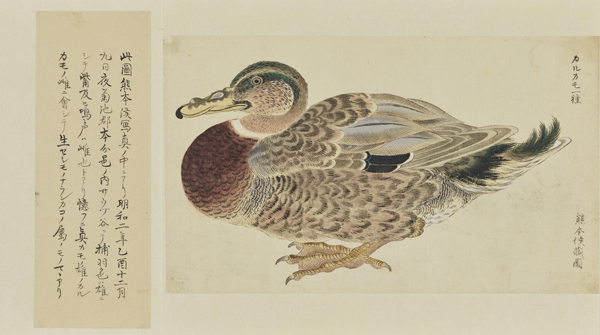

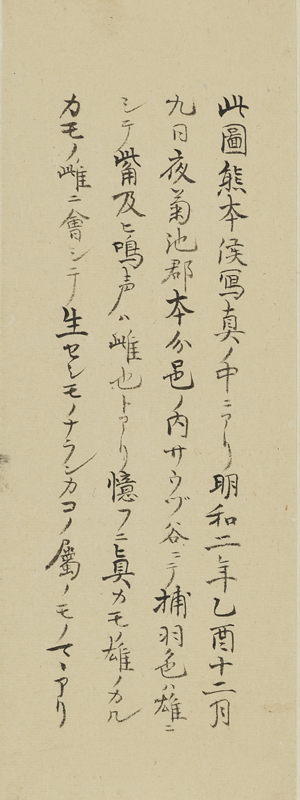

(図2)禽譜 水禽1(部分)

左側の解説には「仙台侯の蔵図中になり。其図を見るに常のカモより稍大。(後略)」とあります。

さらに他の図の書き込みをみると、いくつかの図を照会、比較しながら解説していることもうかがえます。

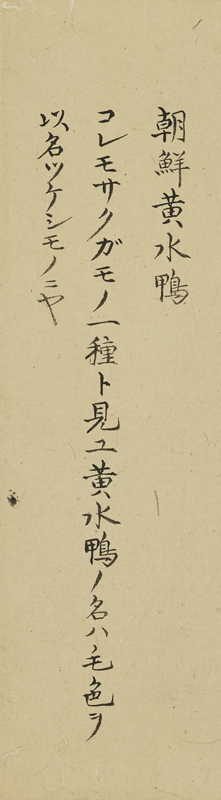

(図3)禽譜 水禽1(部分)

左側の解説には「これもサクガモ一種と見ゆ。黄水鴨の名は毛色を以名をつけしものにや」とあります。

(図4)禽譜 水禽1(部分)

こちらの解説文にも「これも薩州侯の蔵図を伝写せしもの也。(後略)」とあります。

また、解説文を読んでいると、同じ筆跡が同一の図譜の中のあちこちにあることに気づきます。

(図5)禽譜 水禽1(部分)

(図5)禽譜 水禽1(部分) 図5の解説文拡大図

図5の解説文拡大図

(図6)禽譜 水禽1(部分)

(図6)禽譜 水禽1(部分) 図6の解説文拡大図

図6の解説文拡大図

(図7)禽譜 水禽1(部分)

(図7)禽譜 水禽1(部分) 図7の解説文拡大図

図7の解説文拡大図

これらはわずかな事例ながら、図譜を著した人物の考えや、図譜の編纂の過程を示すものと考えられます。

図7の文章の終わりに「栗瑞見」と名前が記載されているように、この3例は幕府奥医師であった栗本丹洲(1756~1834)による解説です。丹洲は独特の文字ゆえ、容易に気付きます。ちなみに、丹洲は多くの図譜を残していることから、他の図譜でもこの文字を追いかけることができます。

(図8)栗氏図森(りっしずしん)(部分)

栗本丹洲著、狩野惟信他画 江戸時代・18~19世紀

(図9)栗氏図森(りっしずしん)(部分)

栗本丹洲著、狩野惟信他画 江戸時代・18~19世紀

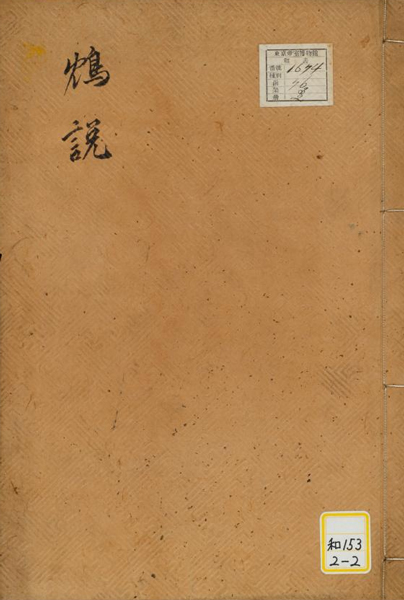

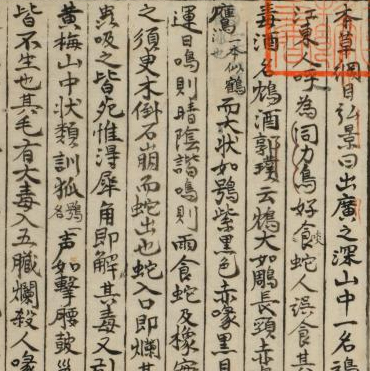

(図10)鴆説(ちんせつ)

栗本丹洲著、増島蘭園跋 江戸時代・文政2年(1819)序

図譜に書き込まれた文章は、比較的読みやすい文字で書かれています。今後も図譜をご紹介していきます。図だけでなく解説文にも注目していただき、皆さまにとっての「魅力」を発見していただければと思います。

| 記事URL |

posted by 長倉絵梨子(書跡・歴史担当研究員) at 2024年10月17日 (木)

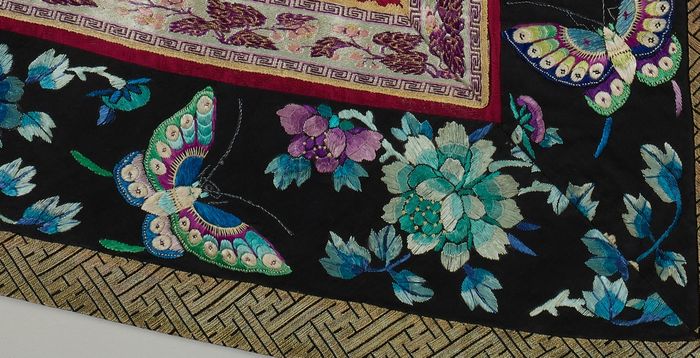

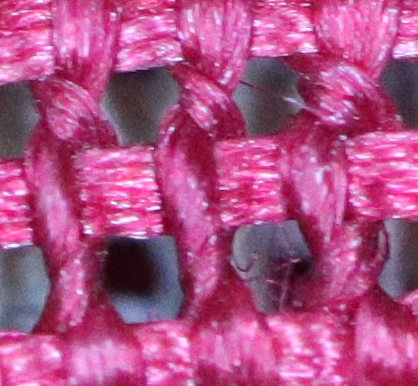

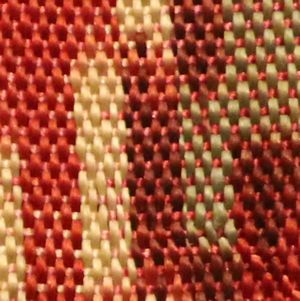

坎肩(カンジェン) 部分2

坎肩(カンジェン) 部分2 坎肩(カンジェン) 部分3

坎肩(カンジェン) 部分3

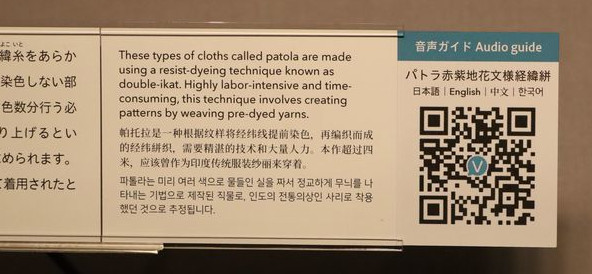

パトラ 部分1

パトラ 部分1 パトラ 部分2

パトラ 部分2

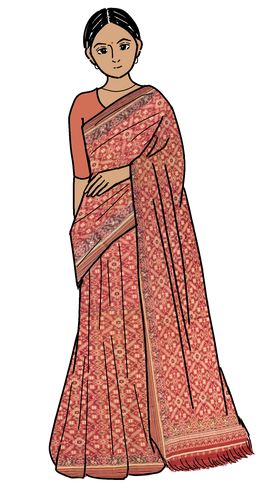

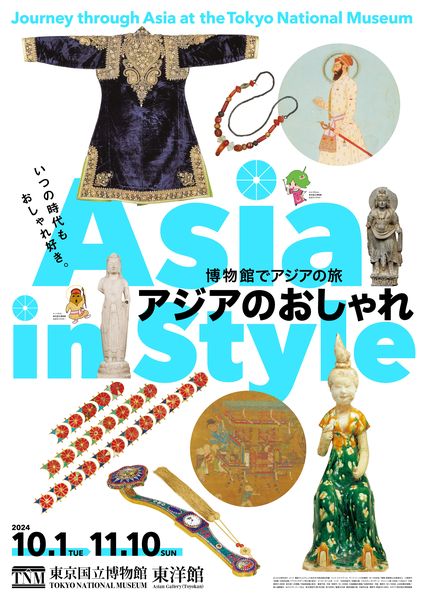

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(文化財活用センター研究員) at 2024年10月09日 (水)

10月1日(火)から、毎年恒例「博物館でアジアの旅」が東洋館で始まりました。

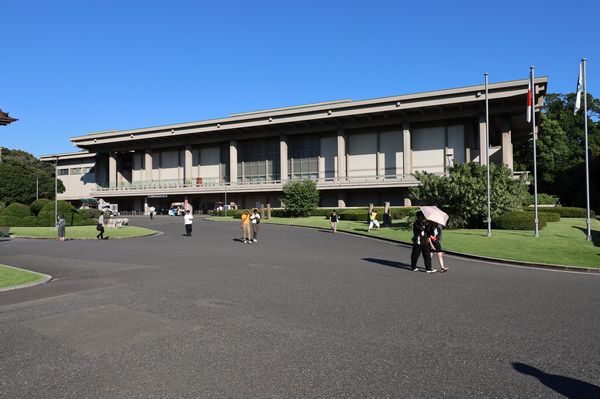

東洋館外観

東洋館外観 東洋館内観

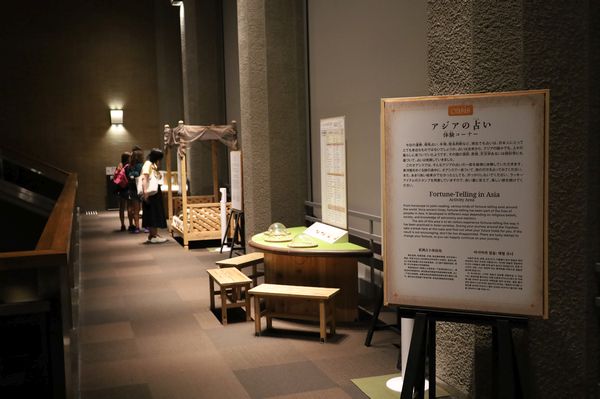

東洋館内観 アジアの占い 体験コーナー

アジアの占い 体験コーナー ミュージアムシアター

ミュージアムシアター

菩薩立像 パキスタン、ガンダーラ クシャーン朝・2世紀 3室で展示

菩薩立像 パキスタン、ガンダーラ クシャーン朝・2世紀 3室で展示

ライオンの耳飾り

婦人頭飾断片 伝エジプト、テーベ出土 新王国時代(第18王朝)・前15世紀 3室で展示

婦人頭飾断片 伝エジプト、テーベ出土 新王国時代(第18王朝)・前15世紀 3室で展示

拡大図

ナーガ上の仏陀坐像 タイ ラタナコーシン時代・19世紀 12室で展示

ナーガ上の仏陀坐像 タイ ラタナコーシン時代・19世紀 12室で展示 胸元の花模様

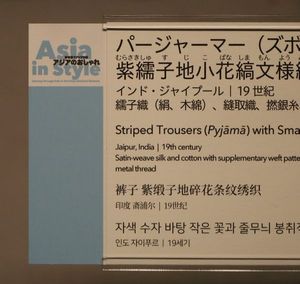

胸元の花模様 コート 濃紺ヴェルヴェット地花卉文様金銀糸刺繡 インド・ジャイプール マードー・シーン2世着用 19~20世紀 13室で展示

コート 濃紺ヴェルヴェット地花卉文様金銀糸刺繡 インド・ジャイプール マードー・シーン2世着用 19~20世紀 13室で展示 拡大図

拡大図

舎利容器クッション 4,840円(税込)

舎利容器クッション 4,840円(税込) ブローチ如意形時計 14,850円(税込)

ブローチ如意形時計 14,850円(税込) 花蝶文様ピンバッチセット 2,750円(税込)

花蝶文様ピンバッチセット 2,750円(税込)カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2024年10月03日 (木)

東京国立博物館に就職して間もない6月のある夜、一人展示準備のため収蔵庫で埴輪を探している時であった。

すわ、収蔵庫に五月人形か。いやいや、よく見ると凛々しい武者姿の埴輪ではないか。

武人埴輪模型 吉田白嶺作 大正元年(1912年)

弓取るものが左右に一対、矛取るが左右に一対、合わせて四個一組で揃いとなる。東京国立博物館所蔵品は左手に矛取るものを欠いている。

(注)特別展「はにわ」出品予定

後日、先輩に聞いたところ明治天皇の御陵(京都府京都市 伏見桃山陵)に奉献された埴輪「御陵鎮護の神将」と同じ型で作られたものという。

某研究会の連絡誌に、この埴輪にかかる記述があったことを思い出して読み返し、関連する文献などを集めた。この埴輪の制作にあたっては東京帝室博物館(現:東京国立博物館)歴史部のスタッフが監修に携わり、当館の収蔵品の修復や模造品の制作を担った彫刻家の吉田白嶺が手掛けた。

このような縁もあって当館に伝来されたものだと知ったところで、いったんこのときの熱(好奇心)は去っていった。

それから十数年の時が過ぎ、東京国立博物館で埴輪をテーマにした特別展を開催すると聞く。再度発熱した。

特別展の担当者を捕まえ、展示する意図や意義を説明して(いや、ワガママを言って)何とか出品作品に加えてもらった。

そして保存科学課のスタッフには、展示や輸送のための応急処理(X線CT撮影や接合)もお願いした。

応急修理前のX線CT撮影

埴輪「御陵鎮護の神将」は型作りによる頭・胴部・脚部・台座というように分割成形されている。胴部と脚部の継ぎ目で外れていたため状態を確認し、今回の展示に合わせ接合、修理した。

一人現地調査と意気込んで伏見桃山陵へも足を運んだ。

木々の間に白く伸びる参道、御陵から眺める宇治の景色、そして230段にも及ぶ大階段。

時折、本来の目的を忘れてしまうほどの御陵の清々しさに気を取られながらの調査、ただただ気持ちがよかった。そして、この陵(みささぎ)の墳丘のなかに納められた埴輪と古墳時代の墳丘に樹立された埴輪との差異に一人思いを巡らせた。

玉砂利と杉並木が美しい参道

宇治の景色

230段に及ぶ大階段

上が円形で下が方形の御陵

明治天皇の大喪にかかる記録を調べるために国立公文書館に出かけ、当時の世相を知るために当時の雑誌や新聞記事をあさり、また絵葉書などの記念品を集めるために某オークションサイトにも手を出した。この頃には、またいつもの熱病にかかったのかと同僚はきっと呆れていたに違いない。

参拝記念の人形

参拝記念の絵葉書

1918年(大正7年)以降に印刷された参拝記念の絵葉書の包みにも埴輪「御陵鎮護の神将」があしらわれている。一定期間、この「埴輪」が当時の人々に関心を持たれていたことが分かる。

私は埴輪、ましてや古墳時代を専門にしているわけではない。一考古学者としてモノがどういう目的で作られ、そのモノが当時の人々にどう受け入れられ、そして後世の人がそれをどう考えるのか、ということが気になってしかたがないのだ。本展の担当者でもない一研究員でさえ「はにわ熱」にかかれば、この始末である。ましてや担当者であったならば。

この夏の暑さを上回る熱量で担当者が準備を進めている特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)が、間もなく開幕を迎える。

ぜひ楽しみに待っていてほしい。そして一人でも多くの方々にこの「はにわ熱」を存分に味わってほしいと願っている。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(学芸企画部海外展室長) at 2024年09月27日 (金)