1089ブログ

東京国立博物館の施設のひとつ、柳瀬荘(埼玉県所沢市)をご存じでしょうか。

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2025年03月28日 (金)

大覚寺展チーフの金井です。

宸殿「牡丹の間」

宸殿「牡丹の間」

正寝殿「御冠の間」

重要文化財 牡丹図 狩野山楽筆

重要文化財 牡丹図 狩野山楽筆江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵 展示風景

襖絵の引手位置を改変した跡

カテゴリ:「大覚寺」

| 記事URL |

posted by 金井裕子(教育講座室長) at 2025年03月14日 (金)

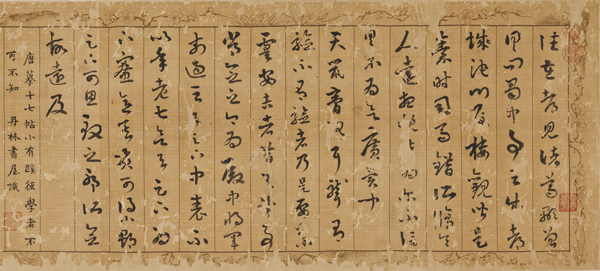

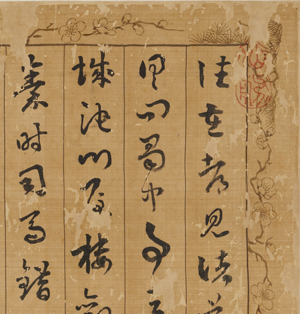

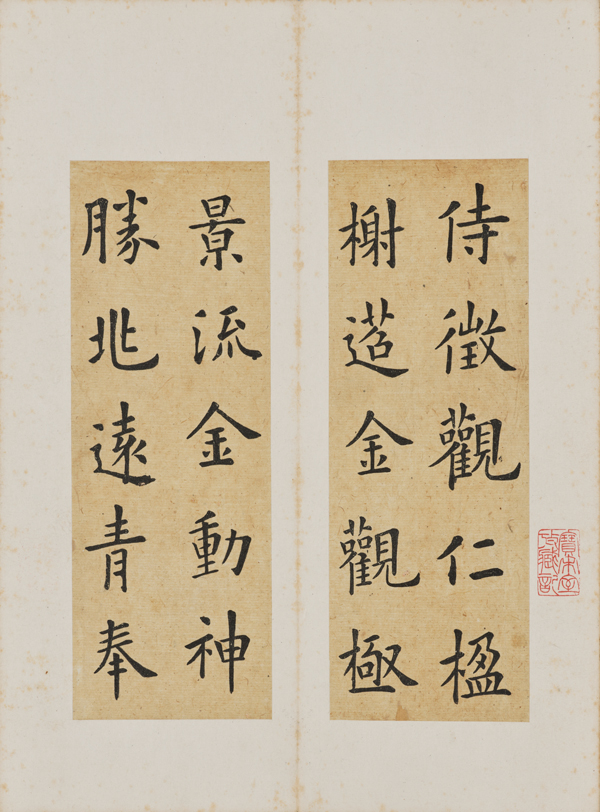

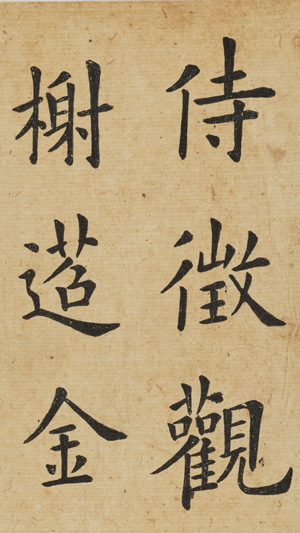

劉墉筆 清時代・乾隆51年(1786)

翁方綱摸 清時代・乾隆56年(1791)

模九成宮醴泉銘冊(第1紙 上部)

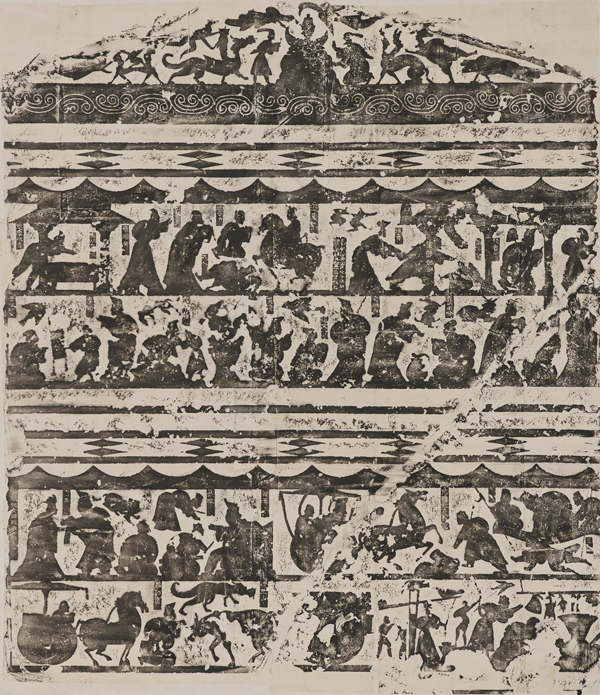

武氏祠画像石(部分)

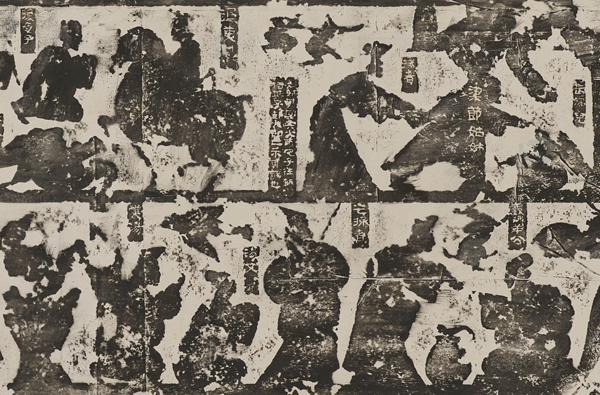

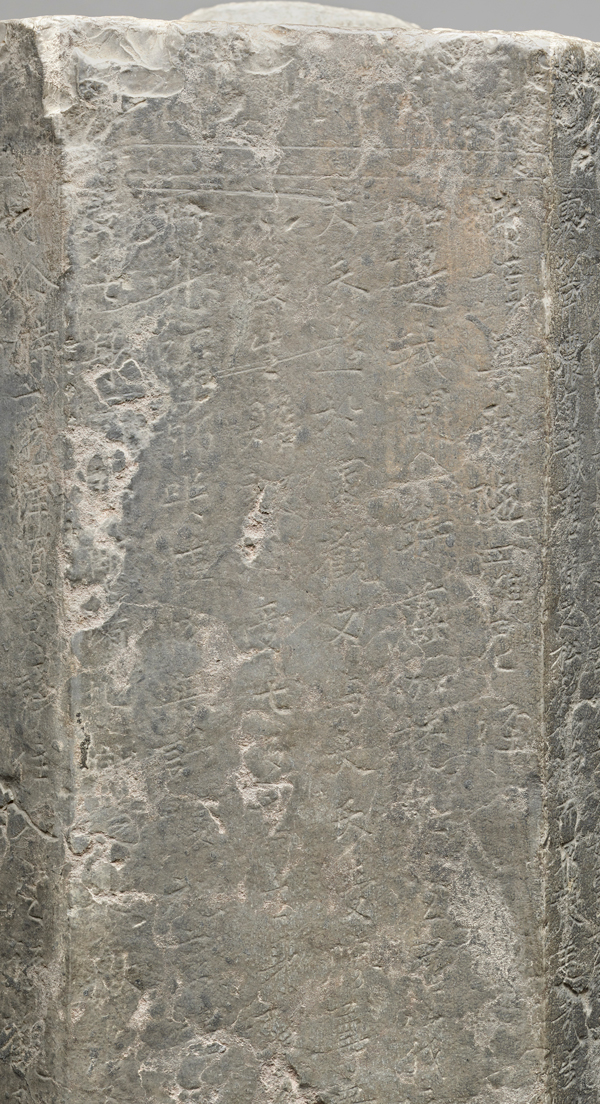

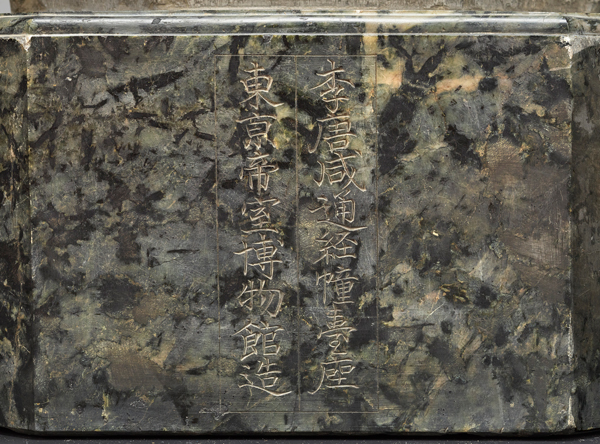

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石) 唐時代・咸通9年(868)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石) 唐時代・咸通9年(868)端方氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石 第1面 上部)

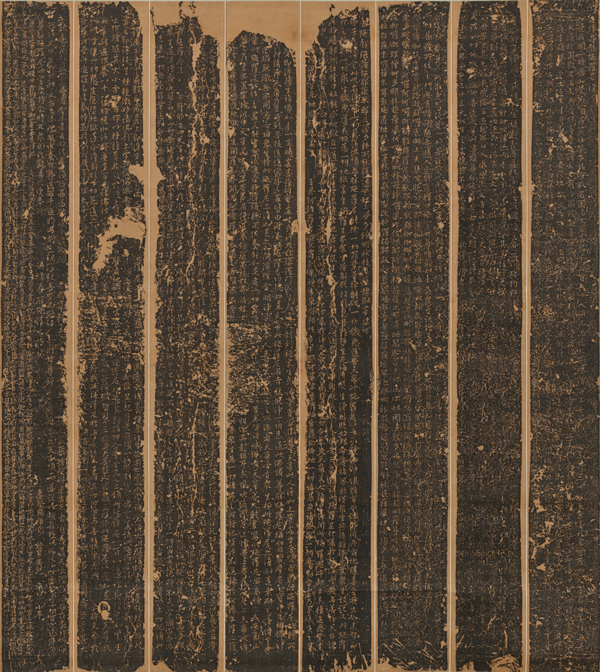

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本) 唐時代・咸通9年(868)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本) 唐時代・咸通9年(868)東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

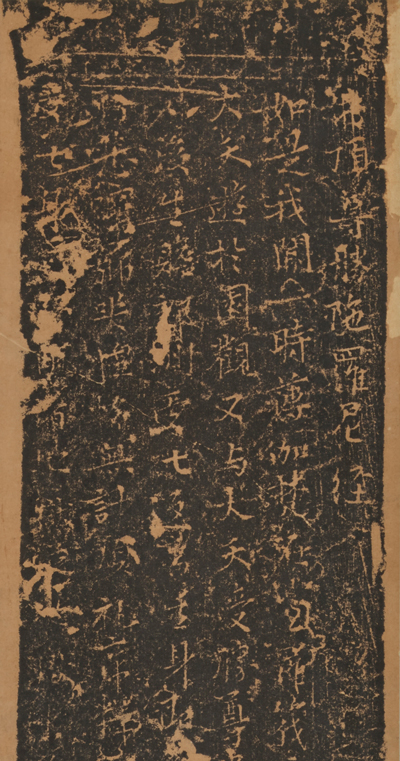

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本 第1面 上部)

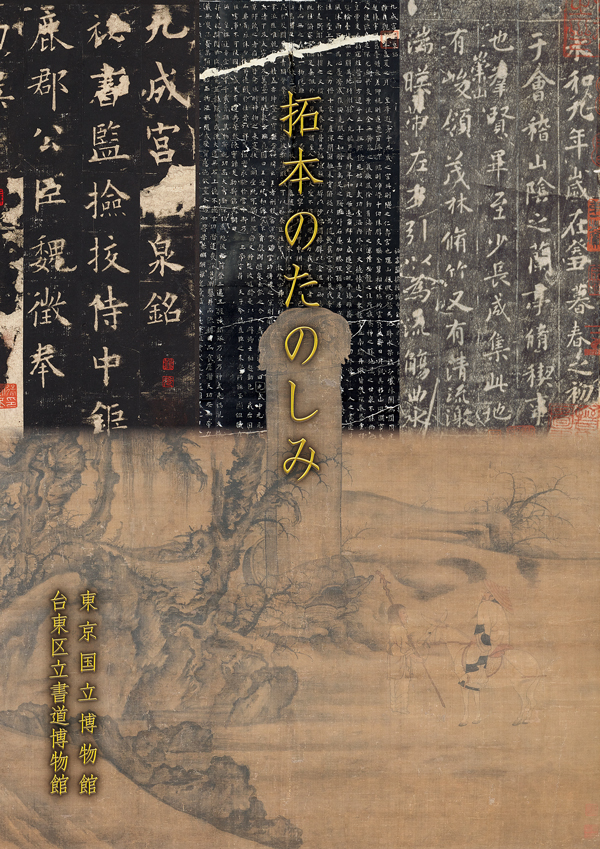

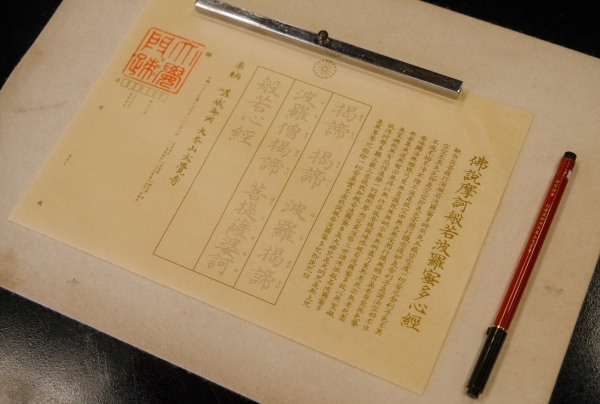

拓本のたのしみ

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2025年03月11日 (火)

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(~3月16日(日))の閉幕まで、残りわずかとなりました。

その後、嵯峨天皇の皇女・正子内親王(まさこないしんのう)が父や夫の淳和天皇(じゅんなてんのう)を供養するためお寺にしたいと願い、大覚寺が開創されました。

大覚寺の中興の祖・後宇多法皇が院政を敷き、南北朝講和の舞台になったと伝えられます。

詳しくは大覚寺のウェブサイトをご確認ください。

ちなみに、心経殿を建てる際に資金集めをしたのが実業家の渋沢栄一。ここにも歴史の一端が垣間見えます。

移築の際に、大覚寺の本堂を移動させたため、もともと本堂のあった場所が石舞台となっています。

本展の見どころのひとつ、重要文化財の刀剣「薄緑<膝丸>」は、安井堂が大覚寺に移築された際に共に納められたと伝わっています。

大覚寺には平安時代後期、室町~江戸時代、近代の3組の五大明王があり、そのうちの2組の五大明王が、本展に出品されています。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年03月10日 (月)

東京国立博物館では、例年3月3日の桃の節句にあわせて、ひな人形や日本の伝統人形の展示を行っています。

特集「おひなさまと日本の人形」(本館14室、3月23日(日)まで)の展示風景

古代には、罪や穢れ(けがれ)を人形(ひとがた)に託して水に流すという風習がありました。また、季節を問わず、平安貴族の子どもたちが小さな人形で遊ぶ「ひいな遊び」もあり、そのような文化から、今のひな祭りへと発展したと考えられています。

例年展示している、おひなさまのルーツとも呼べる天児(あまがつ)や這子(ほうこ)など、ひな人形の歴史を辿る展示に加え、今年は古今雛(こきんびな)の名品を展示しています。

古今雛は、山車(だし)人形の制作技術を応用してつくられたひな人形です。

古今雛

古今雛末吉石舟作 江戸時代・文政10年(1827) 山本米子氏寄贈

古今雛(部分)

古今雛(部分)

きらりと輝く瞳には、ガラスが入れられています。いきいきとしながらも、お顔立ちは非常に端正で、気品あふれる表情をしています。また、宮廷装束を模倣しつつも、町方の好みの豪華な衣裳をまとっています。

そのほかにも、鮮やかな彩色を施した紙でつくられた立雛(たちびな)、上方で好まれた丸い頭部にちょこんと目鼻をつけた古式次郎左衛門雛(こしきじろざえもんびな)、江戸時代の奢侈禁止令をうけて流行した大変小さな芥子雛(けしびな)など、一口に「おひなさま」といっても、さまざまな種類や流行があります。

ぜひ展示室で、お気に入りのひな人形を見つけてみてください。

芥子雛

七澤屋製 江戸時代・19世紀 牧野次助氏寄贈

本特集では、ひな人形に加えて、日本の伝統的な人形も展示しています。たとえば、朝廷や公家で好まれたことに由来するとされる御所人形。ふくふくとした表情・体つきが愛らしく、愛でていたくなるようなお人形ばかりです。

御所人形 立子(奴姿)(ごしょにんぎょう たちご(やっこすがた))

御所人形 立子(奴姿)(ごしょにんぎょう たちご(やっこすがた))江戸時代・19世紀

御所人形 立子(奴姿)(部分)

御所人形 立子(奴姿)(部分)

従者の奴(やっこ)に見立てた御所人形。きりっとした表情をしていますが、丸くつくられた頭にふっくらとした体つきは、まるでごっこ遊びをしている子供のようです。ずっと見守っていたくなるようなかわいらしさがあります。

加えて、子供たちが実際に衣裳を着替えさせて遊んだ、三折(みつお)れ人形も展示しています。3か所の関節が折り曲げられるため、「三折れ」とよばれます。

三折れ人形

江戸時代・19世紀

伊予国(いよのくに)宇和島藩の伊達家に生まれ、飯野藩保科家へと嫁いだ節子姫の愛用品といわれ、「御舟様(おふねさま)」の愛称をもつお人形です。子供の成長の側に、お人形が寄り添っていたことを物語っています。

「かわいらしさ」を尊ぶ日本の人形文化を、展示室にて味わっていただければ幸いです。

もちろん、それを支えている職人の高度な技術にもご注目いただきたく、細部までじっくりとご覧いただければと思います。遠目では見えにくい部分についても、展示室入り口のモニターに、クローズアップしたスライドショーを投影しています。

ぜひ、東京国立博物館で華やかに桃の節句をお祝いしましょう。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(学芸研究部) at 2025年03月03日 (月)