1089ブログ

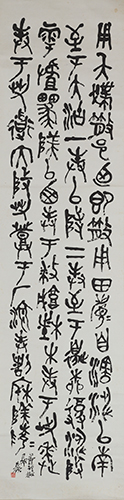

このたび、15回目の節目を迎えた東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩とその時代―苦鉄没後90年―」(両館とも2018年3月4日(日)まで)では、清時代の掉尾(ちょうび)を飾る文人・呉昌碩(ごしょうせき)にスポットをあて、若き模索時代から最晩年までの作品と、その関係資料を紹介しています。

展示総数は両館あわせて176点! 前期(2018年1月28日まで)と後期(2018年1月30日~3月4日)で、書、画、印、硯、拓本を一挙公開!! というスペシャル企画です。

当ブログでは、2回に分けて呉昌碩の魅力をお伝えいたします。

前半戦では、呉昌碩の人となりについて概観したいと思います。

親友・任伯年に描いてもらった僕の姿

呉昌碩像軸 任伯年筆 清時代・光緒12年(1886) 個人蔵 (呉昌碩43歳)

[展示:2018年1月30日(火)~3月4日(日) 台東区立書道博物館]

呉昌碩は、清時代の道光24年(1844)8月1日(新暦9月12日)、湖州安吉(あんきつ)県(現在の浙江(せっこう)省湖州市安吉県)で生まれました。

初名を俊(しゅん)、のちに俊卿(しゅんけい)といい、中華民国元年(1912)、69歳の時に昌碩(しょうせき)と改めました。字(あざな)は蒼石(そうせき)・倉碩(そうせき)、号は苦鉄(くてつ)・缶廬(ふろ)・大聾(たいろう)のほか20余種を用いました。

サブタイトルにある苦鉄は41歳から用いた号で、「苦鉄」と自ら刻した印の側款(そっかん)に、「苦鉄は良鉄なり」とあります。

呉昌碩は幼少から私塾に通い勉学に精を出しますが、17歳の時に太平天国の乱が起こり、21歳まで凄惨(せいさん)な避難生活を強いられます。

壮絶な避難生活にもめげず、高いこころざし!

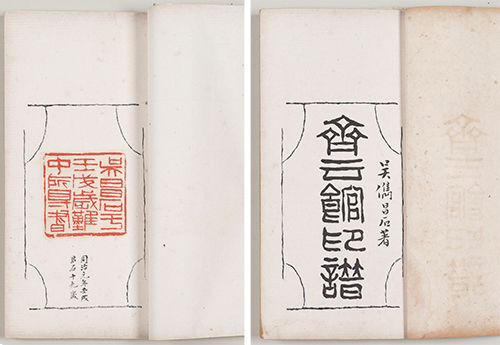

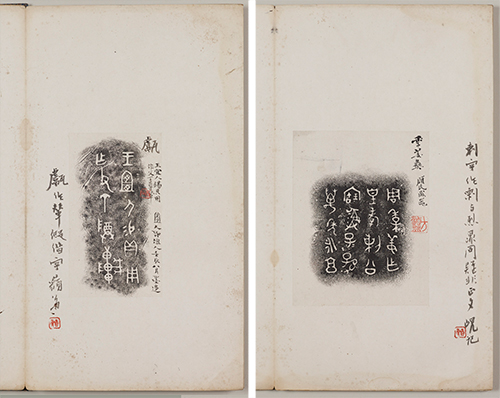

斉雲館印譜 呉昌碩作 清時代・光緒2年(1876) 東京国立博物館蔵 (呉昌碩33歳)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 東京国立博物館]

しかし苦難の中でも学問への熱意は忘れず、芸苑の名士たちと交流を持ち、古印や書跡、青銅器などを鑑賞する機会を得て少しずつ見識を広めていきました。

不屈の精神で次第に書・画・印の才能を開花させていくその姿は、まさに苦鉄は良鉄なりの言葉そのものです。

楊峴(ようけん)先生と一緒に鑑賞

彝器款識冊 呉昌碩筆 清時代・光緒12年(1886)頃 個人蔵 (呉昌碩43歳頃)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 台東区立書道博物館]

56歳で安東(あんとう)県(現在の江蘇(こうそ)省漣水(れんすい)県)の知事となりますが、腐敗した官界に耐えられず僅か1ヵ月で辞職します。

その頃すでに盛名を馳せていた呉昌碩は書画篆刻(てんこく)で生計を立て、旺盛な創作を展開しました。

上海に定住してからの16年間は老練の筆致が燦然(さんぜん)と輝き、時代を画する活躍を見せます。

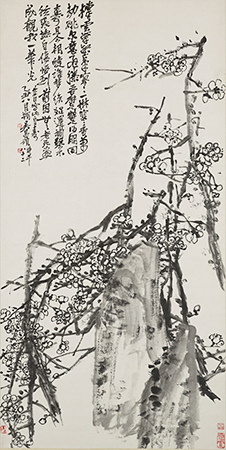

ハッピーバースデー僕 With P(Plum)

墨梅自寿図軸 呉昌碩筆 中華民国14年(1925) 東京国立博物館蔵 (呉昌碩82歳の誕生日)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 東京国立博物館]

中華民国16年11月6日(新暦11月29日)、上海北山西路吉慶里(きっけいり)の自室にて84歳の生涯を閉じました。

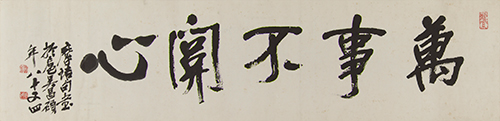

最期にたどり着いた、悟りの境地

行書王維五言句横披 呉昌碩筆 中華民国16年(1927) 個人蔵 (呉昌碩84歳)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 東京国立博物館]

呉昌碩は、終生にわたって紀元前5世紀ごろの古代文字である石鼓文(せっこぶん)の臨書に励み、その風韻(ふういん)を書・画・印に結実させました。

また、若い頃に鑑賞した多くの金石資料にも刺激を受けて、自分なりの作風を築き上げています。

今回の展示では、呉昌碩が石鼓文以外の金石拓本にも幅広く目を向けていたという新資料を公開し、新たな呉昌碩像をお示しします。

ウブな僕の金トレ時代

臨散氏盤銘軸 呉昌碩筆 清時代・19~20世紀 個人蔵

[展示:2018年1月2日(火)~1月28日(日) 台東区立書道博物館]

呉昌碩は安吉という地方出身であり、田舎特有の泥臭さが詩・書・画・印において生涯染みわたっていますが、その不器用さとスケールの大きさ、そしてそこに金石の気が加わり、剥蝕(はくしょく)の味わいをもって新しい自分を見出して突き進んでいったところが呉昌碩の良さであり、凄さなのだと思います。

呉昌碩の師である楊峴が、そういう生き方でいい、自分のやり方で伝統をつくり、それを押し通すことが大事なのだ、と後押ししてくれたことも、心の支えになったことでしょう。

かつて篆刻家の小林斗盦(とあん)は、呉昌碩を「偉大なる不器用」と評しました。

呉昌碩のたくましい生きざまと作品に見え隠れする退廃的な美は、華やかだった清朝の文化が崩れていく最期のひと花だったのかもしれません。

清朝最期の文人は、多くの人々を魅了しつづけ、今日に至っています。

編集・編集協力:台東区立書道博物館、東京国立博物館、台東区立朝倉彫塑館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売

※台東区立書道博物館、台東区立朝倉彫塑館でも販売しています。

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。

トーハク、朝倉彫塑館、書道博物館の学芸員が書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

関連事業

「呉昌碩と朝倉文夫」2018年1月5日(金)~2018年3月7日(水)

台東区立朝倉彫塑館にて絶賛開催中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館) at 2018年01月10日 (水)

今年もお正月恒例の特集「博物館に初もうで」が始まりました!

平成30年の干支である戌(犬)は古くから世界中で人間に飼われていた、最も身近な友達ともいえる動物です。

今回の特集では、この犬にちなんだ東京国立博物館選りすぐりの作品をご紹介いたします。

まず、今年の目玉は何といってもこの「朝顔狗子図杉戸」です!

朝顔狗子図杉戸 円山応挙筆 江戸時代・天明4年(1784)

江戸時代を代表する巨匠・円山応挙(1733~95)の手によるこの杉戸絵、コロコロ・フワフワとした五匹の子犬が戯れる姿を愛らしく描いています。

12年前の戌年には切手趣味週間のデザインにも選ばれたこの絵は、数多くの名作を生みだした応挙の作品の中でも特に有名な逸品です。

前回みなさんの前にお目見えしたのが2015年の夏でしたから、おおよそ2年半ぶりの登場となります。

次に注目していただきたいのがこの「緑釉犬」。

緑釉犬 中国 後漢時代・2~3世紀 武吉道一氏寄贈

中国の後漢時代(2~3世紀)に作られたこの犬の焼き物。先の丸まった耳と尻尾を立て、短い四肢を踏ん張って吠える姿がいじらしく、とても愛嬌ある表情をしています。

首輪と胴のベルトは、多産の象徴とされるおめでたい子安貝で飾られた凝った意匠で、飼い主から彼に注がれた愛情の深さが感じられます。

中国では古くから犬を表した工芸作品が作られましたが、これらは墓を守る番犬とも、死者を冥界へ導く犬とも言われています。

人間の最も身近な友人として、死後の世界においても犬と共にいたいと願った当時の人々の心情が偲ばれます。

さて、様々な分野の愛らしい犬たちが一堂に会するこの特集ですが、実は二つのテーマで構成されています。

一つは日本人に愛されてきたかわいらしい子犬や珍しい異国の犬の造形に注目する「いぬのかたち」。

もう一つは、常に人と共にあった犬の文化史的な意義を追う「いぬとくらす」です。

時に世俗から離れて暮らす牧歌的な理想の生活のなかに、時に都市の雑踏のなかに、あるいは美女に抱えられた犬の姿を通じて、人々の愛した犬のイメージとバラエティーに富んだ素材や表現による作品を楽しんでいただきたいと思います。

思わず顔がほころぶような可愛らしい犬たちと、そこに込められた愛情深いまなざしと共に新年をお迎えください。

本館 特別1室・特別2室 2018年1月2日(火)~ 2018年1月28日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 末兼俊彦(平常展調整室) at 2018年01月04日 (木)

こんにちは。研究員の横山です。

今日は、ずっと温めていた特集のご紹介です。

いつも、展示室でご覧いただいている作品たち。

ふだん、展示室に出ていないときは、どのような箱に入っているのでしょうか。どのように保管されているのでしょうか。気になりませんか?

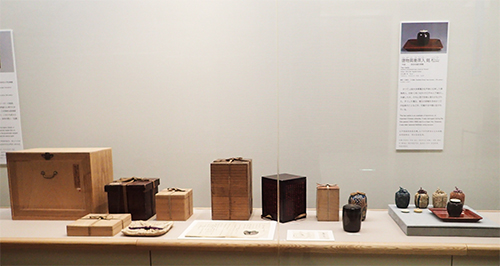

特集「やきもの、茶湯道具の伝来ものがた ―付属品・次第とともに観る―」(平成館企画展示室、2018年1月28日(日)まで)は、作品の箱など付属品(一緒に伝わっているもの)までお見せします、という展示です。

ここでは日頃担当している陶磁器や、茶の湯関係の作品を中心に紹介しています。

この企画、実は博物館に入る前から関心のあったテーマでした。

茶道をされる方は目にすることがあるかもしれませんが、お茶の道具にはとにかく「大切に、大切に」扱われ守られ伝えられてきているものが多くあります。

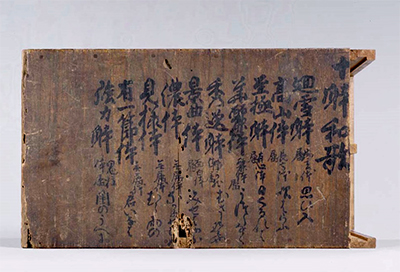

たとえば、茶入にはいくつもの仕覆(しふく:茶入を包む袋)がともなって、まるで「着せ替え人形」のようなものもありますし、著名な茶人が「これは確かなものですよ」と記した箱は、それだけで価値のあるものとなります。

さらに、その箱を守るためにまた箱を新たにつくって、“マトリョーシカ”のような二重三重の箱になっていることもあります。

唐物肩衝 銘 松山 中国 南宋~元時代・13世紀 原田吉蔵氏寄贈

作品と付属品がずらり勢ぞろい。小さな茶入にこれだけのものが付属しています。

この茶湯道具における付属品(「次第(しだい)」ともいいます)の重要性は、先の特別展「茶の湯」にかかわっていくなかでも、あらためて実感することでした。

箱の蓋を保護するために覆う紙、小さな紙札、更紗など特別な裂であつらえられた包裂…。

その一つひとつが作品を大事に守り伝えてきた証であり、歴史を物語る大切なものばかり。

作品を展示台に並べる際も、展示を終えてもとに戻す際も、それらに触れると何ともいえない緊張に包まれました。

重要文化財 青磁輪花碗 銘 馬蝗絆 中国・龍泉窯 南宋時代・13世紀 三井高大氏寄贈

茶の湯展にも登場した名碗。この展示では箱と伝来記も一緒に御覧いただきます。

作品それ自体が興味深いものばかりの博物館の所蔵品ですが、その周辺に付属するものを見ていくと、前の所有者の「顔」や「思い入れ」がうかがえることがしばしばあります。これは博物館研究員の役得ですね。

学生時代から近代数寄者やコレクターについて関心のあった私にとって、博物館入職以来、ワクワクすることの連続です。

ぜひ、こういう世界も展示で楽しんでいただけたらいいな、という思いもずっと抱いてきました。

彫唐津茶碗 銘 巌 唐津 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 広田松繁氏寄贈

この特集では、東京国立博物館の陶磁器や茶の湯関係のコレクションの中核をなす、広田不孤斎と松永耳庵の二人を取り上げました。

加えて、昨年から保存修復課に属し、「どのようにして作品を後世に伝えていくか」ということを、前にも増して考えるようになりました。

作品の修理にかかわることが主な仕事ですが、作品をいかに安全に収蔵していくか、作品周縁の環境づくりも大切なミッションです。

そうしたなかで、新しい保管箱を作るなどしていくと、私自身もまたある種、作品の付属品づくりにかかわり、ものの歴史に関与していくことになります。

銹絵十体和歌短冊皿「八十一歳乾山」銹絵銘 乾山 江戸時代・寛保3年(1743)

乾山の共箱をともなう作品。箱も大切に伝えていくため、10客の皿は新たに誂えた保管箱に収蔵しています。

…そんなこんなで、いろいろな思いが重なって、今回の特集につながりました。

展示室をご覧いただくと、いつもとは少し違う雰囲気をお楽しみいただけるのではないかと思います。

なお、展示室やこのブログでお伝えしきれなかったよもやま(?)話は、1月20日の月例講演会でお話しできたらなと思っています。

合わせて足をお運びいただければ、幸いです。

特集「やきもの、茶湯道具の伝来ものがたり ―付属品・次第とともに観る―」は、2018年1月28日(日)まで展示中です。

それではみなさま、どうぞよいお年を!

| 記事URL |

posted by 横山梓(保存修復室) at 2017年12月18日 (月)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

街にクリスマスのイルミネーションがみられるようになりましたね。この時期になると思い出すのは、イエス・キリストの母マリアのことです。教会付属の幼稚園に通っていた私は、クリスマスに年長組の出し物でマリア役を演じました。

寒い冬の夜。夫ヨセフとともに一晩泊めてくれる宿を探すのですが、どこも貸してくれません。やっとのことで貸してもらった家畜小屋で、無事にイエスが生まれ、天使や東方三博士が祝福に来てくれました。そのうれしさと安ど感…。

6歳にして、母の気持ちを味わってしまったのでした。

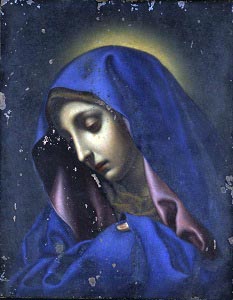

重要文化財 聖母子像 ヨーロッパ 16世紀後期~17世紀初期 長崎奉行所旧蔵品

幼子イエスを抱く聖母マリア。世界で最もよく知られた母子の姿といえます。

聖母マリアとイエス・キリストの関係は、宗教学的な深い解釈がある一方で、まずもって「母と子」であることが、多くの人々の心をとらえ、信仰へと導いたと思われます。逆に、ふつうの人間の母子像であっても、その親密さと情愛が神々しさを帯びれば、「聖母子」の姿にみえることがあるでしょう。

十字架上のキリスト図 フランス・パリ トマ・ド・ルー版刻・刊行 16世紀末期~17世紀初期 福井にて発見

左下では、聖母マリアが手を組み、十字架上のイエスを見上げています。

一方、イエスの最期において。ヨハネの福音書によれば、イエスがゴルゴダの丘で十字架にかけられたとき、マリアは下でその死を看取ったといいます。

母として、大切に育てた自らの子の最期に立ち会うのは、極めて厳しいことです。命が尽き、十字架から降ろされたイエスとその遺骸を抱くマリアを表した聖母像はとくに「ピエタ」と呼ばれますが、その造形に多くの人が感銘を受けるのは、誰もがその苦しみに感情移入できるためでしょう。

重要文化財 聖母像(親指のマリア) イタリア 17世紀後期 長崎奉行所旧蔵

シドッチ神父がイタリアから携行した、極めて美しいマリア像です。

17世紀以降、日本ではキリスト教が禁じられ、多くの宣教師、信者が処刑、国外追放となりました。その後、キリスト教禁制下の日本にあえて潜入したイタリア人宣教師がいました。ジョヴァンニ・バティスタ・シドッチ(1667-1714)です。

幕府の重臣新井白石(1657-1725)は、宝永5年(1708)12月6日にこの知らせをきき、翌年、江戸へ護送されてきたシドッチと面会。11月22日から12月4日にかけて尋問を行ないました。

新井白石が著した尋問記録『西洋紀聞』によれば、シドッチはイタリア、シチリア島パレルモ出身。家族は11年前に亡くなった父ジョヴァンニ、母エレオノーラ(65歳)。4人兄弟の長女は幼い時に亡くなり、兄ピリプス、次が自分で41歳(今の私と同い年…)、弟は20年前に11歳で亡くなった、ということです。

白石がイタリアに残した老いた母や兄について問うと、シドッチはしばらく憂いを浮かべて黙り、身体をさすりながらこう言ったそうです。

「そもそも国の推薦による使命を受けており、ともかく日本へ布教することだけを考えてきました。老いた母や兄もまた、私が日本へ行くことは、キリスト教のため、国のため、これ以上の幸せはないと悦びあいました。けれどもこの身は捧げても、家族のことは別です。生きてこの身がある限り、家族を忘れることはできません」

白石は取り調べ後、博識で思慮深いシドッチを高く評価し、本国へ送り返すことを幕府へ言上します。「老いたお母さんへ会わせてあげたい」という気持ちもあったのではないでしょうか。

しかし、12月29日に下された沙汰は、「切支丹屋敷への終身収容」でした。そして、正徳4年(1714)シドッチは47歳で没し、切支丹屋敷(現文京区小日向)裏門脇に埋葬されました。

「親指のマリア」をみつめるシドッチ神父…ぜひ会場へお越しください。

そして、没後300年の、平成26年(2014)。

驚いたことに、この節目の年、シドッチは再び江戸の青空のもとに出現したのです!

集合住宅建設にともなう切支丹屋敷跡の発掘調査が行われ、3つの墓から3体の人骨が発掘されました。そしてそのうちの1体が、国立科学博物館のDNA分析によりイタリア人と判明。関連する歴史資料の調査もふまえ、シドッチ本人のものとわかったのです(『東京都文京区 切支丹屋敷跡―文京区小日向一丁目東遺跡・集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』2016年)。

現在、開催中の特集「親指のマリアとキリシタン遺品」(2017年12月25日(月)まで、本館2階特別2室)では、文京区教育委員会のご協力により、国立科学博物館が頭蓋骨から復元したシドッチ頭部像を、「親指のマリア」とともに展示しています。

300年ぶりに再会した「親指のマリア」の表情はシドッチの苦しみに寄り添うような悲しみをみせ、シドッチ神父の表情は逆に驚くほど穏やかにみえます。

クリスマス。家族やお母さんを想って過ごしてみませんか。

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2017年12月08日 (金)

2017年ユネスコ「世界の記憶」登録記念 特集「朝鮮国書―朝鮮通信使の記録」

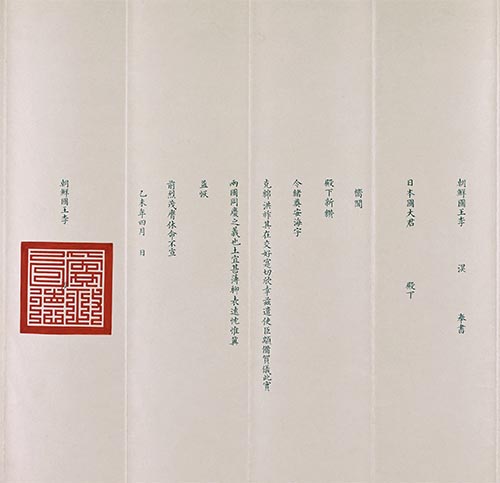

日本時間10月31日、当館が所蔵する重要文化財「朝鮮国書」を含む『朝鮮通信使の記録』が、ユネスコ「世界の記憶」(Memory of the World)に登録されました。これを記念し、現在本館特別1室において、「朝鮮国書」を中心とした特集展示(2017年ユネスコ「世界の記憶」登録記念 特集「朝鮮国書―朝鮮通信使の記録」、2017年12月5日(火)~12月25日(月))を行っています。

「朝鮮国書」は、朝鮮国王が徳川将軍に向けた使者「朝鮮通信使」にもたせた国書のこと。国書は、両国王の名で取り交わされる最も重要な外交文書で、現代の外交においても元首の間で交わされます。当館では江戸時代に12度行われた通信使のうち、9度の使節に関わる国書を有しています。

重要文化財 朝鮮国王国書(部分) 朝鮮国王李淏・孝宗 朝鮮 朝鮮時代・乙未年(1655)

なかでも特異な国書が1617年のもの。これは対馬藩が改作したものです。ときは豊臣秀吉による朝鮮出兵の動揺が収まらぬ江戸時代初期、幕府将軍は2代秀忠。対馬藩は室町時代以来、対朝鮮外交の実質的窓口であり、同時に貿易を通じて巨利を得ていました。対馬藩にとって、両国が対立したままでは不都合で、国書の文面を融和に導くよう書き換えたのでした。しかし、この国書を秀忠が受け取ったことで、両国の国交が回復したのです。

ところで国書は本幅とも呼ばれ、これに対となるのが別幅。別幅とは通信使が持参し、徳川将軍に献呈した進物品の目録のことです。国書(本幅)が外交上の挨拶や通信使派遣の意図を述べているのに対し、持参品を一つ一つ書き上げているのが別幅です。

別幅に記載された品々は、当時の朝鮮で得られた希少なものです。年によって異同はありますが、鷹・虎皮・豹皮・駿馬・人参・黄蜜・筆・墨・紙・金襴・綿紬・緞子・繻子等々献上品にふさわしい品々が、通信使により届けられました。

重要文化財 朝鮮国王国書別幅(部分) 朝鮮国王李焞・粛宗 朝鮮 朝鮮時代・己亥年(1719)

朝鮮通信使人物図 江戸時代・19世紀

正装の朝鮮通信使・正使

朝鮮通信使は両国の国力衰退や、東アジア世界の政治的変動などを背景に1811年をもって最後となります。しかしながら、江戸時代に唯一国交のあった朝鮮国の使者がもたらした影響は、とりわけ文化交流の面で大きく、朱子学をはじめとした朝鮮文化、そして朝鮮を通じて中国文化を間接的に触れることができたのでした。また総勢400人あまりに及ぶ大使節団が宿泊、休息、通行した土地土地では、現代までその名残を芸能や民謡などに伝えているところも少なくありません。

朝鮮人行列図(部分) 江戸時代・18~19世紀

正使の前方、白馬に乗る人物が持つ赤い箱が国書箱

| 記事URL |

posted by 冨坂賢(保存修復課長) at 2017年12月07日 (木)