1089ブログ

10月29日(土)より、秋の庭園開放が始まりました。

東京では11月に入っても暖かい日が続き、庭園内の木々もまだまだ冬支度が整っていない様子…。

それでも、普段はなかなか観る機会のない庭園や茶室を多くの方にお楽しみいただいております。

毎度好評のカフェ「MOTOYA EXPRESS」も出店しています。

有機ホットコーヒー(350円)や有機グリーンティー(400円)などの飲み物14種のほか、特製ホットドッグ(400円)や、

無添加クッキー(200円~)、無添加マフィン(300円)など、軽食もご用意しています。

有機ホットコーヒー(350円)と無添加バナナマフィン(300円)

九条館では雨戸を開放していますので、茶室の中を外からご覧いただくことができます。

(注意:茶室の中には入れません。また、茶室利用中は間近でご覧いただけないことがあります。)

九条館

コーヒー片手に読書など、ベンチでのんびりとくつろいでいる方、茶室を興味深げに見てまわる外国からのお客様など、

秋の庭園で思い思いに過ごされています。

一方、展示室内では、庭園より一足早く色づいた紅葉をお楽しみいただくことができます。

本館2階の国宝室では、国宝「観楓図屏風」(狩野秀頼筆)が、11月15日(火)から展示されます。

京都・高雄の清滝川のほとりで紅葉狩を楽しむ人々がいきいきと描かれています。

国宝 観楓図屏風(部分) 狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀

(2011年11月15日(火)~12月11日(日) 本館2階国宝室にて展示)

本館8室・暮らしの調度では、紅葉や秋の草花をあしらった調度品が数多く展示されています。

往時の人々の季節感を大切にした暮らしぶりが目に浮かびます。

現代から考えると、ちょっと贅沢な気もしますね。

草花漆絵食籠 谷田忠兵衛作 江戸時代・18世紀 伊藤甲子之助氏寄贈

(2011年12月11日(日)まで本館8室にて展示)

ウェブコンテンツ「おすすめコース」では、これらの作品を盛り込んだ

「庭園開放とあわせて楽しむ秋の作品コース」をご用意しました。

展示室でも紅葉狩をお楽しみいただければ幸いです。

上野の山の紅葉の見頃予想は11月下旬から12月上旬だそうです。

秋の庭園開放は12月11日(日)まで、 時間は10:00 ~ 16:00、入館料のみでご覧いただけます。

秋の行楽はぜひ、トーハクの庭園と展示室での紅葉狩をお楽しみください。

カテゴリ:news、ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年11月13日 (日)

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日(日))が開幕して早いものでもう3週目に入りました。

今回はこの展覧会のワーキンググループのチーフをつとめています、

好きな作品と展覧会でこだわった点について、高橋裕次博物館情報課長にインタビューしたいと思います。

高橋 裕次課長 専門:書跡 所属部署:学芸企画部博物館情報課

いつも朗らかで、楽しそうに作品の魅力を語る高橋さん。

「こう見えて、学生時代は柔道部でした。今はもう無理かな・・・」

江原(以下E):では、高橋さんよろしくお願いします。

この展覧会は36日間という短い期間の中、189件(展示替含み)の作品が出ます。

その中で、高橋さんが好きな作品をご紹介していただきたく思います。

高橋(以下T):そうですね、今回はこの展覧会のために多くの方からご協力を賜りました。

この場をお借りして、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

私の好きな作品・・・どれも好きなので悩みますが、ではその中から2点ご紹介します。

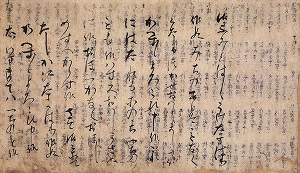

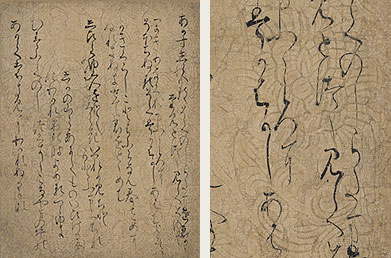

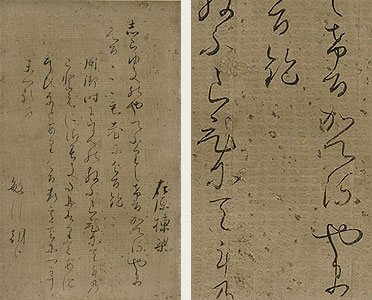

まず一点目ですが、「源空(法然)書状」です。

重要文化財 源空(法然)書状 法然筆 鎌倉時代・13世紀 奈良・興善寺蔵

(2011年11月15日(日)~12月4日(日)展示)

E:こちらは、後期展示の一つで11月15日より出る作品ですね。

この作品名は「源空(法然)」とありますが、「法然」は房号、「源空」は諱ですよね。

意外と「法然」と「源空」が同じと知っている方は少ないのではないかと思います。

ではこの書状が好きな理由を教えて下さい。

T:この書状は昭和37年4月に興善寺の阿弥陀如来立像の像内より発見された書状類の一つです。

重要文化財 阿弥陀如来立像 鎌倉時代・12~13世紀 奈良・興善寺蔵

(~2011年12月4日(日)展示)

T:法然が正行房に宛てたものと弟子からの書状と合わせて、これらの紙背にはおよそ1500人にのぼる名前が記されています。

E:法然と正行房はどのような関係だったのでしょうか。

T:正行房は法然の弟子というよりは親しい友人のような存在でした。身辺に弾圧の危機が迫ってきたので弟子たちに京都から離れ地方で活動するよう伝えます。

この書状では、正行房が無事に奈良に到着したのを喜びながらも 少し寂しくなったと書いています。

このように正行房との交流をとおして、法然の危機管理に対する意識の高さと温かい人柄を感じることができるのが好きな理由です。

E:友人や弟子たちを遠くに行かせるのは心寂しくても、弾圧から守り、それぞれの場所で布教することによって万人を救おうとお考えになったのかもしれませんね。

先ほど、これらの書状の紙背には1500人の名前があるとのことですが、それはこの薄く写っている部分(写真)のことでしょうか。

この部分だけでも8人の名前があるように見えます。

T:そのとおりです。裏に薄く書かれている名前が見えます。これまで法然や弟子からもらった手紙の裏に結縁した人々の名前を書いて入れたのです。

E:なぜもらった手紙の裏に結縁した人々の名前を入れたのでしょうか。

T:それは法然と弟子たちと交わした手紙を後世まで残したいという思いと、法然、弟子、またこのお像を作るにあたって関係したおよそ1500人皆が極楽往生できるようとの思いが込められていたと考えられます。

E:正行房の法然や弟子に対する思い、また結縁した人々への思い、いろんな思いが込められた書状なのですね。

ではもう一点はどの作品でしょうか。

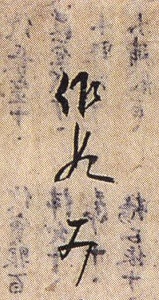

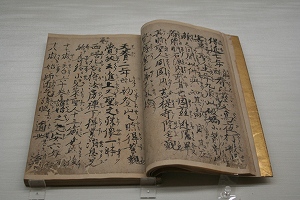

T:西方指南抄です。

国宝 西方指南抄 親鸞筆 三重・専修寺蔵

(~2011年12月4日(日)展示、この画像のページは2011年11月13日(日)まで展示)

E:この作品の好きな点はどういったところなのでしょうか。

T:この作品は、法然の言行録として最古のもので、法語、書状、行状など全二十八篇を収録する六冊は、すべて親鸞が書写しています。

E:では法然に関わることがぎっしり書かれているということなのですね。

T:そうです。内容もさることながら、これを書写したのは晩年、親鸞が84歳の時で、康元元年(1256)10月から翌正月までのわずか3ヶ月間で、6冊(およそ900ページ)を書写したことが奥書によってわかります。

E:そんな短い期間で、およそ900ページを書写しているとは親鸞の強い想いを感じます。

T:そうなんです。こうした親鸞の精力的な執筆の背景には、親鸞が20年間の布教を行った関東では次第に親鸞の教えを誤って理解する人々があらわれ、京都に戻ってからはこれが深刻化しまして、沈静化するために実子の善鸞を関東に送りますが、反って混乱が起きてしまい 親鸞は善鸞を勘当します。

その義絶事件が起こったのが康元元年五月ですが、十月にはこの本の書写をはじめています。

親鸞は関東の状況を安定させるためにも法然の法語、書状、行状をまとめ、 正しい教えを弟子に伝えようとしたのではないかと考えられます。

E:親鸞にとって我が子を勘当することは大変辛かったと思いますが、弟子たちへの思い、教団への思いなど様々な思いの中で決断され、執筆活動に集中されたのですね。

T:また、この作品を読むと親鸞が法然への敬慕の気持ちが深かったことを感じますし、他の活動を行いながら執筆された親鸞の驚異的な精神にも惹かれます。

E:親鸞は九十歳の入滅直前まで教行信証(浄土真宗の根本聖典)の改訂を続けられていたことがわかっています。それと合わせても親鸞の熱い思いを感じます

E:それでは、次に今回の展覧会でのこだわりを教えて下さい。

T:まず何よりも、わかりやすく、見やすさを考えました。また、ご覧いただいた方に法然と親鸞の気持ちが伝わってくるような会場にしたいという思いがありました。

今回の特別展を担当している横山さんが 書いているブログにもご紹介していますように、色やマークも工夫しています。

法然は「緑」、親鸞は「青」と色分けをして、どちらに由来した文化財かがわかるようにしています。

E:ではこちらも注目していただきたいですね。

気になったのですが、二室の巻物類を展示している部屋は少し導線に違和感を感じました。

手前から奥に進んでまた手前に戻ってきます。

T:そこもこだわった点です。巻物は右から左に見るものですから、そのような導線になるよう、また、お客様がま迷わずにご覧いただけるよう考えました。

先日、都内で講演をした時、お客様より“巻物が右から左に見ることができとても見やすかった”と おっしゃっていただき嬉しかったです。

E:今回の作品は、どれをとってもお二人のゆかりの名宝なだけに貴重な作品がそろっています。

それらは、各宗派それぞれ伝来されてきているものですが、この作品がなぜここに伝わったのかと思うことがあります。

T:実は私は、作品の伝来や作られた背景、またどうして現在の形態で存在するのかを突き詰めていくことが研究のテーマなんです。

E:えーっそうだったのですか!!高橋さんは書跡のご専門で文字はもちろんですが、紙の素材分析をするための顕微鏡などがお部屋に置いてあり、研究内容は伺っていましたが、 そのような思いで研究されているとは知りませんでした。

T:なので今回の作品もいろいろな思いで見ています。

E:そうだったのですね。では最後に一言お願いします。

T:展覧会にまだお越しいただいていない方はもちろん、もうすでにお越しいただいた方でも 11月13日で前期展示が終了し、大きな展示替を行います。

15日からの後期展示作品もおすすめのもがたくさんありますので ぜひお越しいただければと思います。

E:ちなみに後期のおすすめ作品はどれでしょうか。

T:たくさんあるので困ってしまいますね。

山越阿弥陀図、当麻曼荼羅縁起(来迎場面)、親鸞聖人像(鏡御影)、恵信尼自筆書状類、その他たくさんあるんですけど・・・

(その後、次々と作品名がでてきましたが、書ききれなくなってしまうので省略します)

E:それだけおすすめが多いということですね。私もこの4点だけでも今からとても楽しみにしています。

ではこちらはぜひごお越しいただき見ていただきたいですね。 高橋さんどうもありがとうございました。

次回は絵画担当研究員よりみどころを紹介します。

お楽しみに。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年11月12日 (土)

表慶館アジアギャラリーで「おひとりさま」も「ファミリー」も楽しめる2つの体験型プログラムを開催しています。

題して、「表慶館トラベル」。

1つは「アジアの香り」。

みなさんは街角でふとなつかしい香りを嗅いで、記憶が呼び戻された経験はないでしょうか。

香りには、一瞬で時空を超える力があるのです。

また香りは、その国の文化と密接に結びついています。

たとえば、香料として最も古い歴史を持つ白檀(びゃくだん)は、インドで万病の薬として使用され、

細かくすりつぶしたものは殺菌や体臭消しとしても使われてきました。

ヒンドゥ教の神ガネーシャへは白檀の香を焚きます。

白檀は日本にも伝えられ、仏教寺院や、香道の場面でも使われました。

白檀に彫られた仏像もあります。

白檀 インドを代表する香り

こういった香りを、皆さんに嗅いでいただき、

ケース越しに見る作品をより身近に感じてもらいたいと思っています。

作品が作られた国々にトラベルし、その場の空気を感じながら作品をご覧いただければ…。

想像の翼でどこまでも飛んで行けそうです!

表慶館エントランス15種類の香りが体験できます。

1.白檀(びゃくだん) 2.白檀(塗香(ずこう)) 3.ターメリック 4.乳香(にゅうこう) 5.没薬(もつやく)

6.丁子(ちょうじ) 7.肉桂(にっけい) 8.沈香(じんこう) 9.龍脳(りゅうのう) 10.蓮茶(はすちゃ)

11.甘松香(かんしょうこう) 12.スターアニス 13.安息香(あんそくこう) 14.ナツメグ 15.バラ

表慶館トラベル「アジアの香り」 2011年10月1日(土)~2011年12月25日(日)までの毎週土曜日と12月23日(金・祝)の11:00~16:00の時間内であればいつでも、どなたでも参加いただけます。

詳細は、ワークショップ一覧ページよりご覧ください。

もう1つは「まぼろしの作品調査書」

小学生とそのファミリーが対象です。

「1907年秋、一人の研究員が中国の秘境へと旅立った。一通の手紙と虫喰いだらけの作品調査書を残して・・・」

こんなプロローグから始まる「まぼろしの調査書」は、ストーリー仕立てのアクティビティです。

研究者として作品調査書を完成させてみませんか。

現在、100年前の研究員の意思を引き継ぐのは自分だ!という熱い使命に燃えた小学生、緊急大募集です!

表慶館トラベル「まぼろしの作品調査書」

2011年10月1日(土)~2011年12月25日(日)までの毎週日曜日と11月23日(水・祝)の11:00~16:00の時間内であればいつでも参加いただけます。

ワークショップ一覧ページよりご覧ください。

| 記事URL |

posted by 神辺知加(教育講座室) at 2011年11月11日 (金)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(2011年9月13日(火)~11月6日(日))は好評のうちに閉幕いたしました。展示をより深くお楽しみいただくための連載企画としてお届けしていたこの連載ブログも、いよいよ最終回の第8回です。

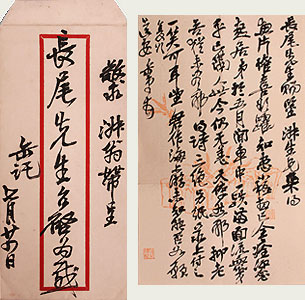

多くの日本人と親交した呉昌碩にとって、長尾雨山(1864~1942)との交友は格別の意味合いがあったように思われます。

明治21年(1888)東京帝国大学を卒業し、教員や新聞記者として活躍していた長尾雨山は、図らずも教科書疑獄事件に巻き込まれ、明治36年(1903)日本を脱出、大正3年(1914)12月まで、12年の長きにわたって上海に滞在しました。

民国元年(1912)上海に転居した呉昌碩は、長尾雨山の近隣に居を構え、長尾雨山が帰国するまでの3年間にわたって親交します。2人は詩文を応酬し、芸を談じ文を論じ、忘年の交わりを結びました。長尾雨山が日本に帰国した後も、2人は書簡を交わします。

5月某日、呉昌碩が乗った人力車は、上海南京路の先施公司の門で電車に接触。人力車は横転し、82歳の呉昌碩は地面に投げ出され、顔面が血だらけになってしまいます。周囲の人々は、あわやこれが最後かと気をもみましたが、医師の診察の結果、幸いにも傷は浅く内傷のないことが分かりました。図1は、その時の出来事を「一趺」と題した3首の七言絶句にまとめた詩箋です。大怪我をした2ヶ月後、呉昌碩は早くも近況を伝える詩を長尾雨山にあてて書き記しているのです。

図1 長尾雨山宛書簡・同封筒 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 京都国立博物館蔵

(展示予定は未定)

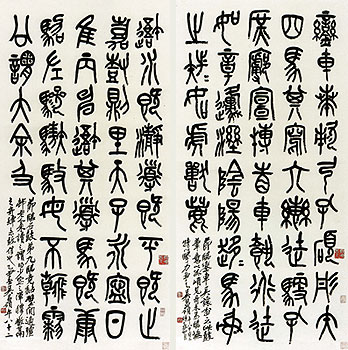

80代を迎えた呉昌碩の書画の特徴は、老練の粘り強い含蓄ある筆致と、何ものにもとらわれない闊達さにあると言えるでしょう。82歳の4月に石鼓文を臨書した図2は、70代の作例に比べると、文字の恰幅が広く、筆力は雄渾で、気力の充実したさまが窺えます。

図2 臨石鼓文軸 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

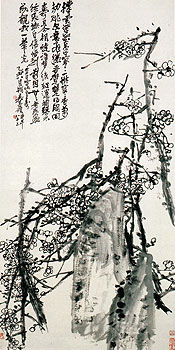

図3は同年の8月、誕生日を迎えた呉昌碩が、自らを寿いで得意の梅を描いた興味深い作品です。

図3 墨梅自寿図 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

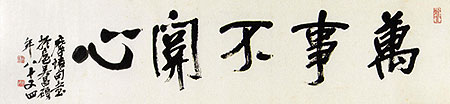

王維の詩の1句「万事不関心」を行書で揮毫した図4は、民国16年(1927)、84歳の作。呉昌碩の書の真骨頂は、石鼓文に根差した篆書にあると言えますが、行草書にも尽きせぬ魅力があります。とりわけこの横披は、最晩年にたどり着いた呉昌碩の境地をよく表した、年齢を全く感じさせない力作です。

図4 行書王維五言句横披 呉昌碩筆 中華民国・民国16年(1927)84歳 個人蔵

(展示予定は未定)

陰暦の11月4日、呉昌碩は中風を発して昏睡状態となり、11月6日、上海の寓居に逝去しました。

| 記事URL |

posted by 富田淳(列品管理課長) at 2011年11月10日 (木)

書を見るのはとても楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第3回です。

今回は、紙。

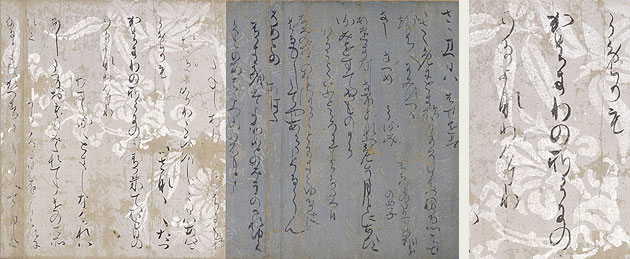

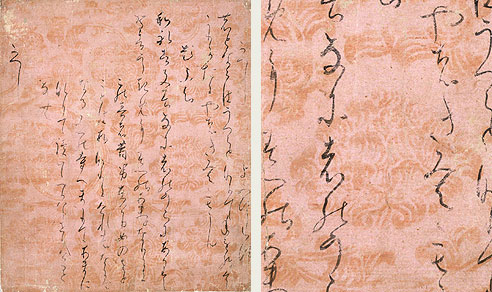

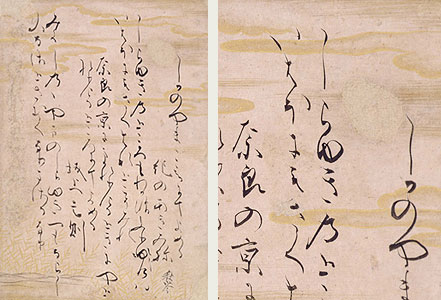

書が書かれた紙のことを、「料紙」と呼びます。

じつは、料紙には、きれいなものがたくさんあって、それだけでも楽しめます。

いま、トーハクの本館3室(宮廷の美術)(~2011年12月11日(日)展示)に、きれいな料紙が並びました。

展示室で一番左は、荒木切(あらきぎれ)。

荒木切(古今和歌集) 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀 深山龍洞氏寄贈(~2011年12月11日展示)

(注)右画像は上記作品の部分、拡大画像

拡大してみると、お花と葉っぱが見えます。

展示室では、この文様が見えにくいですが、

そういう時は、ガラスに顔を近づけたり、しゃがんで下から見たり、横から見たり。

角度を変えると見えてきます。

二番目は、本阿弥切(ほんあみぎれ)。

本阿弥切(古今和歌集) 伝小野道風筆 平安時代・12世紀 森田竹華氏寄贈(~2011年12月11日展示)

(注)右画像は上記作品の部分、拡大画像

右の青い方も文様はあるのですが、やはり見えない!

白く見えるのは、花崗岩に含まれる雲母(うんも)です。料紙工芸では、雲母と書いて「きら」と呼びます。

光の加減でキラキラ見えるためでしょうか。

三番目は、巻子本(かんすぼん)。

巻子本古今和歌集切 藤原定実筆 平安時代・12世紀 森田竹華氏寄贈(~2011年12月11日展示)

(注)右画像は上記作品の部分、拡大画像

これは、「蝋箋(ろうせん)」と呼ぶ料紙で、中国から輸入されたものです。

つややかで蝋を塗ったように見えるから、この名前で呼ばれます。

四番目は、了佐切(りょうさぎれ)。

了佐切(古今和歌集) 藤原俊成筆 平安時代・12世紀 古筆了悦氏寄贈(~2011年12月11日展示)

(注)右画像は上記作品の部分、拡大画像

三番目までの文様は、版木を用いて摺ったものですが、了佐切は、筆で描いた文様のようです。

金色の雲、いかがですか?

じつは、これは後世に描き加えられたものです。

さいごに、通切(とおしぎれ)。

通切(古今和歌集) 伝藤原佐理筆 平安時代・12世紀(~2011年12月11日展示)

(注)右画像は上記作品の部分、拡大画像

右の写真のように拡大すると、あみ目が見えるでしょう。

これ、紙の裏側です。紙を漉くときに、ふるいに布をひいていたため、布の目がついています。

以上のように、文様や絵のある料紙のことを「装飾料紙」と呼びます。

今回は、装飾料紙が5つも並んでいますが、全部『古今和歌集』が書かれています。

花や雲の文様の料紙に和歌を書くのは、平安貴族の美意識でしょうか。

ちなみに!

美麗をつくした装飾料紙といわれる「本願寺本三十六人家集」(国宝)が、

現在、平成館で開催中の特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日(日))で展示されています!

装飾料紙の代表作ですので、ぜひ御覧ください。

(「本願寺本三十六人家集(素性集・重之集・能宣集下)」は展示替があります。

詳しくは作品リスト のNo.186 をご覧ください。)

書だけでなく、

展示室でしゃがんで見たり、横から見たりして、きれいな紙も楽しんでください!

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2011年11月09日 (水)