1089ブログ

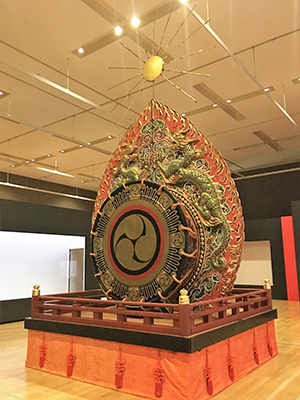

春日大社展の会場を歩いていると、どこからともなく、パア~ア~、ピ~イ~、ドン、パア~ア~~と雅楽(ががく)の音色が聞こえてきます。すると突然にドーンと巨大でカラフルな置き物(?)が姿を現わします。まさかと思われますが、これは一つの楽器であり、その名は鼉太鼓(だだいこ)。鼉太鼓は宮廷芸能の雅楽に用いる楽器で、筒形の胴体の前後に巴文を描いた革製の鼓面を調緒(しらべお)で留めて、胴体のまわりに彩色をほどこした火焔形(かえんがた)の装飾板でかこみ、朱塗りの欄干をめぐらせた台の上に置きます。高さは約7メートルあります。

てっぺんの日輪の飾りまで含めると、高さは約7メートルに及ぶ。

雅楽には、左方の唐楽(とうがく)と右方の高麗楽(こまがく)といって左右の区別があり、左方の舞装束には赤系、右方の舞装束には青系の色を用います。鼉太鼓については、左方の巴文を赤色の輪、右方の巴文を青色の輪でかこみます。そのほか、火焔形の装飾板には左方なら龍、右方なら鳳凰を彫刻し、太鼓のてっぺんの飾りには左方なら日輪(にちりん)、右方なら月輪(がちりん)を立てるといった細かい区別もあります。春日大社には源頼朝が寄進したという伝承をもつ鼉太鼓があり、ながらく同社のおん祭での演奏に用いられてきましたが、30年ほど前に複製が作られました。このたび展示されているのは、その複製の左方の鼉太鼓です。つまり、本式なら、これと同じ大きさの右方の太鼓がもう一つならぶわけです。

おん祭では御旅所の仮御殿に春日若宮神をお遷しして、その前でさまざまの芸能を演奏して楽しんでいただく。

展示室ではおん祭の情景をダイジェストで放映している。

春日大社展に展示をしている鼉太鼓は、昨年末に春日若宮のおん祭が終わると、翌日ただちに御旅所(おたびしょ)で解体されたのちに、大型トラック2台で東京国立博物館まで運んで、すぐさま組み立てられました。いつもなら博物館や社寺などの屋内で作品の梱包を行なうのですが、このたびは特別事態として野外での作業となりました。御旅所の仮御殿のなかで芸能を御覧になっていた若宮神は、昨夜のうちに若宮神社へとお戻りになられたので、すでに空き家となった仮御殿の前での作業でしたが、その代わりに、通りすがりの鹿たちが遠巻きになって黒い大きな目で私たちの仕事をじっと見守っていました。

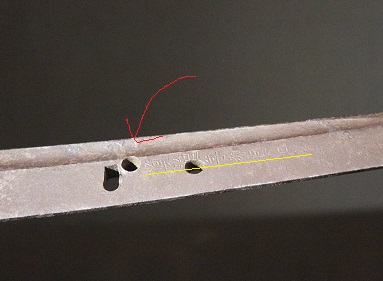

御旅所で鼉太鼓を解体して梱包する。解体された部品は、木枠で固めてから大型トラックに載せる。

東京国立博物館で鼉太鼓を展示するには、奈良の尾田組の知浦文男(ちうらふみお)さんに監督をしていただき、日本通運のプロフェッショナル・チームが組み立ててくださいました。知浦さんは長年にわたって南都の社寺の祭事にたずさわってこられた方で、社寺界隈ではもちろん、御一緒に公園を歩いていると鹿せんべいを売っている人たちからも挨拶の声が飛んでくるほどに親しまれています。知浦さんは昨年末をもって定年退職されたので、このたびの展示監督が最後のお仕事の一つとなりました。知浦さんには「鼉太鼓はただの飾りの置き物ではなく、楽器なので、良い音が響く位置を探してきちんと鼓面を張らなければいけない。ただし展示などの場合には、鼓面を張ったままでは革に負担をかけるので適度に緒をゆるめなければいけない」などといった細やかな心得を教えていただきました。おかげさまで無事に鼉太鼓は組み上がり、展示室で色鮮やかな巨体を誇っています。知浦さん、ありがとうございました。そして長い間、お疲れさまでした。

御旅所とは異なり、展示室内で鼉太鼓を組み立てるには広さが制限されるので、高い足場を作ることになった。

組み立て中の鼉太鼓と、春日大社および尾田組のスタッフの方々。右から春日大社の中野和正さん、松村和歌子さん。尾田組の知浦文男さん、落合和久さん。

完成した鼉太鼓

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2017年02月03日 (金)

特別展「春日大社 千年の至宝」の開催に合わせ、平成館一階企画展示室では「春日権現験記絵模本III―写しの諸相―」と題する特集を行なっています。

この特集は、奈良市に鎮座する春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描く春日権現験記絵模本の魅力とともに、春日信仰の諸相を様々な角度からご紹介する3回目の試みです。一昨年は「美しき春日野の風景」、昨年は「神々の姿」をテーマとしましたが、今回は「写しの諸相」をテーマとしています。

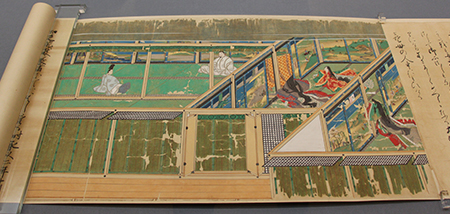

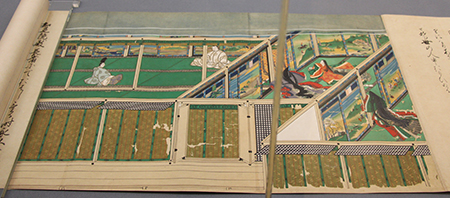

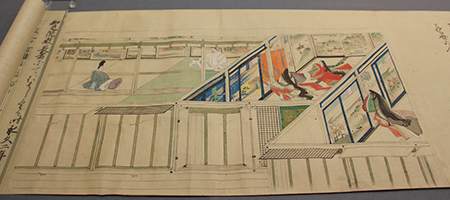

今回展示している春日権現験記絵模本の原本=春日権現験記絵は、三の丸尚蔵館が所蔵する全20巻の絵巻です。鎌倉時代の後期、時の左大臣西園寺公衡の発願により、高階隆兼という宮廷絵所絵師によって描かれました。通常紙に描かれることの多い絵巻としては異例の絹に描かれおり、数ある絵巻作品の中でも最高峰の一つに数えられています。拝観が厳しく制限されていた春日権現験記絵は、江戸時代中期にいたっていくつかの模本が作られることになります。

本展にあたっては、摂関家筆頭、近衞家凞(このえいえひろ、1667~1736)の命により渡辺始興(わたなべしこう、1683~1755)が描いた陽明文庫(ようめいぶんこ)本、松平定信(まつだいらさだのぶ)の命で作られた春日本、阿波蜂須賀(あわはちすか)家伝来の徳川美術館本、紀州新宮(しんぐう)の丹鶴(たんかく)文庫伝来の新宮本を特別にご出陳いただくことがかないました。これらに当館所蔵の紀州(和歌山)藩主徳川治宝(とくがわはるとみ、1771~1852)の命によって冷泉為恭(れいぜいためちか、1823~64)らが描いた紀州本、大正から昭和にかけて12年がかりで写された帝室博物館本をあわせて展示しています。春日権現験記絵の模本がこれだけ一堂に並ぶのも初めてのことではないかと思います。

今回の展示では、前半に各伝本の同じ場面を陳列しています。同じ場面を描いていたとしても、「写し」の方法も大きく異なります。

春日権現験記絵(帝室博物館本)巻三 前田氏実筆 大正14年(1925) 東京国立博物館蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

春日権現験記絵(春日本)巻三 江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

はじめに帝室博物館本。画面の剝落や損傷なども原本に忠実に写す「現状模写(剝落模写)」という方法をとります。

続いて陽明文庫本や紀州本。こちらは原本の剝落などを彩色によって補う「復元模写」という方法です。春日本は前半が剝落模写、後半が復元模写という特殊な構成をとります。いずれも原本を「写す」というよりも、新しい「鑑賞画」を作り出すといった感覚のほうが近いかもしれません。

春日権現験記絵(紀州本) 巻三 冷泉為恭ほか筆 江戸時代・弘化2年(1845) 東京国立博物館蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

春日権現験記絵(新宮本)巻三 山名行雅筆 江戸時代・19世紀 個人蔵

(2017年2月12日(日)まで展示、2月14日(火)からは巻十五を展示)

そして徳川美術館本や新宮本。こちらも剝落模写、復元模写が混在しますが、全ての画面に彩色を施さず、色注などを付しています。美的な鑑賞のためというよりは、有職研究などのための資料的性格が強いと言えるでしょう。

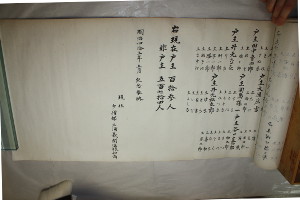

展示の後半では、春日本や紀州本の制作事情や、春日本を制作させた松平定信による「模本の模本」などの作例もご紹介しています。

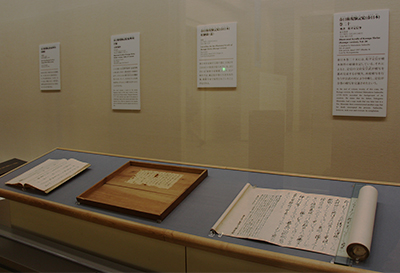

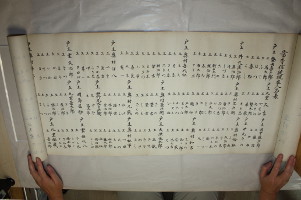

右から、

春日権現験記絵(春日本)別巻 田安宗武筆 江戸時代・18世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(春日本)巻二十 奥書=松平定信筆 江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

春日権現験記絵(紀州本)目録 長沢伴雄筆 江戸時代・弘化2年(1845) 東京国立博物館蔵

松平定信の編纂による、古画類聚 宮室 十五 江戸時代・寛政7年(1795)(写真右)など

同じにように見えて、模本にも様々な性格があります。それぞれの画面見比べながら、その違いをご覧いただきたいと思います。

特別展では、三の丸尚蔵館所蔵の「春日権現験記絵」原本(巻12・20)も出陳されています。色の様子など、こちらと比較しながらあわせてご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室主任研究員) at 2017年01月27日 (金)

1月17日(火)、特別展「春日大社 千年の至宝」がついに開幕しました。

開幕に先立ち、前日に行った開会式と内覧会にも多くのお客様にご出席いただきました。なお、開会式には御来賓として高円宮妃久子殿下にお越しいただきました。

開会式には、多くのお客様にご出席いただきました

春日大社では、「式年造替」と呼ばれる社殿の建て替えや修繕が約20年に一度行われ、昨年、第60回目を迎えました。本展はこの大きな節目に開催する、かつてない規模の展覧会。国宝・重要文化財100件以上を含む、春日大社の「至宝」がトーハクに一堂に会します(会期中展示替あり)。

展覧会は6章構成。

第1章は・・・、奈良といえば鹿。春日大社と鹿は切っても切れない関係にあります。第1章では神々しくも親しみにあふれる「神鹿(しんろく)」にスポットを当てます。

まずは奈良公園の鹿がお出迎え

第2章は神々の調度品として奉納された古神宝類。「平安の正倉院」とも呼ばれる、平安工芸の最高峰といわれる国宝の工芸品をご紹介します。

今回の展示の目玉作品の一つ、国宝 金地螺鈿毛抜形太刀(春日大社蔵)(展示期間:1月17日(火)~2月19日(日))

第3章は春日の神々への祈りを表した選りすぐりの名品を、第4章では歴史上の偉人たちが奉納した国宝の甲冑や刀剣をご覧いただきます。

3章、神仏習合を象徴する、重要文化財 文殊菩薩騎獅像および侍者立像(東京国立博物館蔵)(展示期間:通期)

4章、こちらも本展の目玉の一つ、五月人形のモデルになったとも言われる国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾)(春日大社蔵)(展示期間:1月17日(火)~2月19日(日))

4章展示風景、昨今若い女性にも人気の刀剣も多数展示

第5章では、国の重要無形文化財にも指定されている「若宮おん祭」をはじめとする祭礼の際に奉納された舞楽などの芸能にかかわる作品を、最後の第6章では「式年造替」にかかわる資料などをご覧いただきます。なお、第5章では実際の「若宮おん祭」で使用された巨大な鼉太鼓(だだいこ)を展示。ぜひ実際に見てください。きっとその大きさに圧倒されますよ。

実際の春日大社のお祭りでも使われている日本最大級の太鼓、鼉太鼓(春日大社蔵)

昨年の式年造替で撤下され注目を浴びた獅子・狛犬 (春日大社蔵)

なお、今回は春日大社の雰囲気を体感していただくための工夫も随所にございます。まず第1章と第2章の間には、普段は拝観できない本殿の第2殿をほぼ実物大で再現。上野にいながら春日詣を体感していただけます。

本殿の第2殿を再現。御殿の間の壁にある「御間塀」は、昨年の式年造替で撤下されたもの

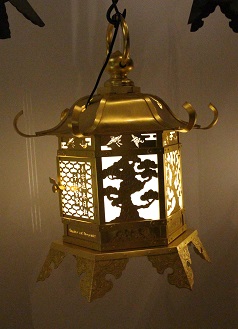

さらに第4章と第5章の間には、春日大社の回廊沿いにずらりと並んでいる釣燈籠を23基展示。幻想的な空間となっています。こちらは皆さま、なんと撮影も可能!ぜひ、とっておきの1枚を収めてください。

こちらのコーナーは写真撮影OKです!

特別展「春日大社 千年の至宝」、会期は3月12日(日)まで。今回は展覧会全体を駆け足でご紹介しましたが、今後、しっかりと本展の見どころをこのブログでご紹介していきます。どうぞご期待ください!

※撤下…神に捧げられていた道具類が役目を終え、神殿から下ろされること

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年01月18日 (水)

こんにちは、ユリノキちゃんです![]()

皆さん、お正月に初もうではどこか行かれましたか?

いつも近所の神社におまいりに行く、という方にもお知らせです。

来週17日(火)から、トーハクで春日詣でができちゃいます!

特別展「春日大社 千年の至宝」(1月17日(火) ~ 3月12日(日))は、奈良の春日大社から、めったにみられない貴重な宝物がたくさんやって来ます。春日の神様にお願いごとをするためにつくられた大切なものも、いろいろと展示されるのです。

ということで、皆さんより一足お先に会場をのぞいてきまーす

奈良といえば、鹿、ですね。

「鹿図屏風」には、茶色や白の鹿がたくさん描いてあります。

鹿図屛風 江戸時代・17世紀 春日大社蔵

こちらは木彫りの鹿さん。斑点模様もあってなんだかかわいらしい

白鹿 森川杜園作 江戸時代・慶応2年(1866) 春日大社蔵

わぁ!ここは本当に神社がそのままやってきてるみたい。お参りしちゃうわー

本殿再現展示の一部 オープンの時にはもっと雰囲気のある空間に。

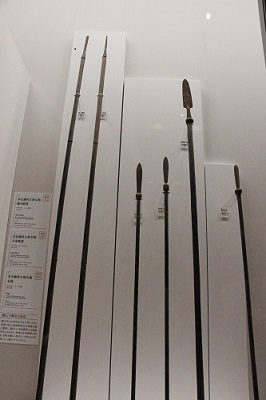

こちらには、ながーい鉾がずらりと並んでいます。

国宝 本宮御料古神宝類 細身鉄鉾、平身鉄鉾、木鉾

平安時代・11~12世紀 春日大社蔵

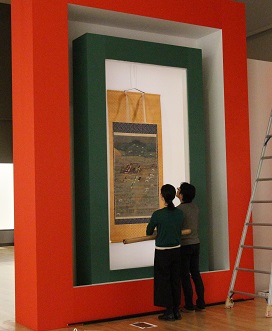

あ、チーフの土屋さんと、研究員の植松さんだ。お忙しそう。

いよいよ今回の展覧会の見どころのひとつ、「春日宮曼荼羅図」をかけるところなのね。

私も緊張するー

掛け終ったところで、さて、どのくらいの高さがいいかしら。お二人で相談中です。

土屋さん「これでいいかな、ユリちゃん?」

え!?えーと、いいと思います ![]()

「では、これで決まり!」

責任重大になってしまいました…

「ユリちゃん、ここをよくみてごらん。」

春日宮曼荼羅(部分)鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

あ!鹿さんたちが! でも、かなりじっくり探さないとわからないかも。

会場でよくみえなかったら、だいたいこのあたりかな、って思ってくださいね ![]()

さてさて、反対側のお部屋も行ってみよう。

すごい!なんて大きな太鼓!

鼉(だ)太鼓(複製) 昭和51年(1976) 春日大社蔵

ここでは春日のおん祭に関係するものが並びます。この大きな太鼓や、宮廷の踊りの衣裳などもあります。

衣裳はこういうお人形に着せるのですね。

和紙のひもと綿の布団で衣裳に合うように形を作っています。

こちらでは、染織専門の小山(おやま)工芸室長が、衣裳を展示する準備をしています。

小山さん「ユリちゃん、こんにちは」

小山さん、こんにちは。それはなんですか?

「衣裳の帯につけるバックルと、肩につける飾りよ。ひとそろいはこんな感じ」

太平楽装束一式 江戸時代・17世紀 春日大社蔵

とてもゴージャスでステキです![]()

春日大社には有名なおさむらいさんや貴族の人から奉納された刀やよろいがあります。

こちらも今回絶対見逃せない、武器・武具のコーナーをちらっとのぞいてみます。

この刀は国宝。きりっとしてきれいねえ。これで照明を調整したらもっときれいにみえるはず!

国宝 金装花押散兵庫鎖太刀(部分)刀身:伝長船兼光

刀身:南北朝時代・貞治4年(1365) 春日大社蔵

[展示期間:2017年1月17日(火)~2月12日(日)]

銘があり、作った年がわかります

こちらの籠手は、源義経が吉野に行く前に春日さんにおいていったものって言われているんですって。

国宝 籠手 鎌倉時代・13世紀 春日大社蔵

[展示期間:2017年1月17日(火)~2月12日(日)]

手の甲にこんなステキな飾りが

国宝 籠手(部分)

わあ、きれいな燈籠がいっぱい!

ここでは皆さんも写真を撮れるんですって。記念写真はこちらでどうぞー

すごい宝物や大きな太鼓、いろんな姿の鹿さんたちの絵など、まだまだみきれないわ。

皆さん、開幕を楽しみにしてくださいね!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年01月13日 (金)

早速ですが、みなさん、特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」のブログで、ご本尊の輸送方法をご紹介した記事を覚えていらっしゃいますか?

大きな仏像を運ぶのがどれほど大変か、ということが印象に残っている方も多いかと思いますが、ご本尊の点検作業中に台座の中から木箱が発見されたということにも触れておりました。

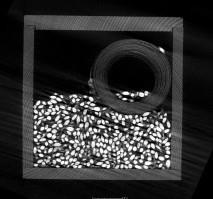

箱の中身は、X線CT撮影という調査によって、籾(もみ/脱穀する前のお米)だと判明したと報告しておりましたが、小さい方の木箱にはさらに巻物が入っていることもわかっていました。

台座に納入されていた木箱(大・小)

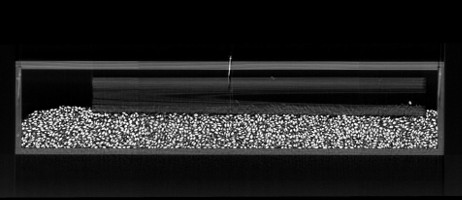

木箱のX線CT画像(上:タテから見たところ/下:ヨコから見たところ)

籾のうえに筒状のものが見えます

さて、木箱の中に巻物があるとわかっても、X線CT調査では書かれている文字まではわかりません。

また、巻物の状態によっては保存のための処置が必要ですが、実際に見てみないことにはわかりません。

箱自体は明治時代のもののようで、蓋も開けることのできる作りだと確認できたため、櫟野寺(らくやじ)のご住職立ち会いのもと、当館の保存修復課の担当者と一緒に蓋を開けることになりました。

開封作業は環境の整った部屋で行います。

まずは、少しずつ蓋を浮かせて釘を抜き取ります。

木片をクサビにして、少しずつ隙間をあけていき…

ついに、ご住職の手によって蓋が開きました!

すると、中には予想した以上に状態のよい籾と巻物が!

巻物は紙紐でしばられていました。

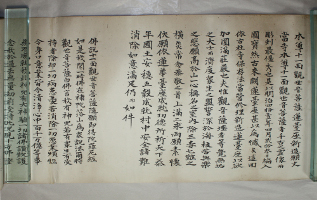

巻物を広げてみると・・・

「本尊十一面観世音菩薩蓮台座新造願文」という、台座を新しく造ったときの祈願文が書いてありました。

これに、十一面観音の経典がつづきます。あとはずっと関連する経文かと思いきや、「当寺信徒現在人名表」と名づけて、大勢の人名が出てきました!

戸主のあとに家族がつづくという書式で、末尾には総計して戸主が113人、戸主以外の家族が574人と記されており、祈願文が納められた当時、あわせて113世帯、687人もの信徒がいたことがわかりました。

櫟野寺のある櫟野(いちの)の方がご覧になれば、きっとひいおじいさんやひいおばあさんの名前が見つかるのではないでしょうか。

また、「明治四拾五年 五月」の記述があることから、祈願文が明治45年(1912)に納められたことも確認できました。

今から約100年前の櫟野の様子がわかる、大変貴重な資料といえます。

ご住職も、先々代にあたる三浦義聞住職の字だろうかと感慨深くされていました。

仏像には、仏さまの魂となるものや、祈願をこめて、その像内に物品を奉納することがあります。

ご本尊は明治期に修理を行ったことが記録によって知られていますが、

その報告書には、修理の折に仏像内から籾が発見されたことが書かれているため、

籾はそれよりも前、恐らくは江戸時代以前に納められたものと思われます。

もともと仏像などに納められていた品々は、修理などで取り出された後も再び納入することが多く、この時は新しく木箱をつくって納め直したようです。

その際、櫟野寺の信徒全員の願いを込めるために、それぞれの名前を記したのでしょう。

そして100年後にも、その願いはこうして櫟野の子孫に受け継がれているのです。

カテゴリ:news、彫刻、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室) at 2017年01月04日 (水)