1089ブログ

国宝 檜図屏風が、装い新たに展示されています。

平成23年1月の「本館リニューアル記念 特別公開」で展示されて以来、4年ぶりの公開になります。

その間に1年半に及ぶ修理が行われ、それまでの8曲1隻の屏風から4曲1双の屏風に形式も改められました。

国宝 檜図屏風 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590) (左:修理前、右:修理後)

修理前は幹から左に伸びる大枝が屏風の中央部分で大きくズレ、繋がりの悪い印象がありました。

「檜図屏風」には、画中に襖の引手跡があり、もと襖であったことが知られています。屏風の中央部分は、襖から屏風へ改装される際に切り詰められ、そのために図が不連続になっていたのです。

今回の修理では、もとの襖の形態を考慮して改装が行われました。襖の形に直すことも検討しましたが、絵の部分の高さが170㎝で襖としては高さが低く、上下に切り詰めがあると考えられることから、そこに枠をはめこんでは、画面が小さく見えてしまうのではないかとの意見もあり、当初の大きさも不明なことから、襖のような平面での展示もし行いやすい4曲の形態に直すことになりました。

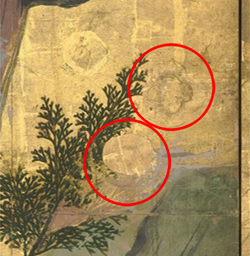

絵の中には、木瓜形と円形の2種類の引手跡があります。襖として1度改装され、引手金具が付け替えられたのです。

引き手と紙の端までの距離が円形の方が揃っていることから、当初は木瓜形の引き手がつけられ、改装の際に画面の一部が切り詰められ円形の引手がつけられたと想像されます。

引手跡から紙端まで一番残りのよい第1扇と、中央部分の第4・5扇を比べると中央部分では約7cm狭くなっています。最初の襖から少なくともそれだけの部分が無くなっているのです。

左:第1扇(部分、修理前)、右:第5扇(部分、修理前)

上の囲みは木瓜形の引手跡。下の囲みは円形の引手跡

ケースの中で展示作業をしていると全体のつながりが見えません。中央部分を7cm空けたところでケースの外を見ると、全体を見ている研究員が両手を頭の上に掲げて○のサイン。

今回は当初の姿を再現するように、空間を考えて展示しています。

狩野永徳が描いた樹木は、江戸時代の『本朝画史』に「舞鶴奔蛇之勢」があると語られていました。檜図の枝にこそ、大蛇にたとえられる勢いが感じられます。

色彩が鮮やかになったこと、屏風の折れがなくなって枝の動きがスムーズになって増したことにより、重厚で沈痛な趣を宿した修理前の「檜図」が、明るく伸びやかな印象に生まれ変わりました。

これが当初の「檜図」だったはずです。

これによって永徳に対するイメージも変わってくるのではないでしょうか?

現在の展示では、中央部分を7cmほど空けて展示しています

本館2室(国宝室)にて、2015年3月15日(日)まで展示

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(彫刻・絵画室長) at 2015年02月28日 (土)

国宝「檜図屛風」修理後初公開・文化財用大型CTスキャナー記者発表会

2月16日(月)、トーハクでは2つの記者発表会が開催されました。

まず初めは、文化財用大型CTスキャナーのお披露目です。

昨年3月に導入し、約1年の試験稼動を経て、このたび、正式稼動となりました。

これまで、文化財用のCTスキャナーは、西日本の施設(九州国立博物館、九州歴史資料館、奈良文化財研究所)にしかなく、東日本でも自然科学系の施設(理化学研究所、国立科学博物館)にしかありませんでした。そのため、東日本にある文化財の調査をするためには、長距離輸送のリスクが伴いました。今回の導入により、東日本における文化財の状態調査の可能性が広がりました。

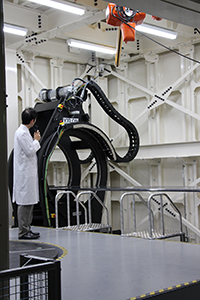

水平型エックス線CTスキャナーの説明。

その大きさがおわかりいただけるのではないでしょうか。

今回導入されたのは、仏像など大型の文化財を立てたまま撮影ができる垂直型、長さ2.5mの文化財を水平に設置し断層撮影が可能な水平型、細かい部分の撮影が可能な微小部観察用の3台のCTスキャナーで構成されたCTシステムで、文化財用としては最新鋭かつ世界最大級のものです。

左から、垂直型、水平型、微小部観察用エックス線CTスキャナー

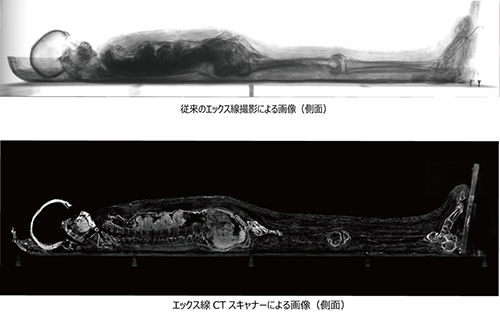

この日は、当館所蔵の「パシェリエンプタハのミイラ」(東洋館3室にて通年展示)の撮影結果についても紹介しました。

従来のエックス線撮影では不鮮明であった下腹部の塊が、CTによる調査の結果、ミイラ作成時の詰め物であることが鮮明に撮影されました。

今後、さまざまな文化財調査への活用と研究成果に期待が高まります。

次に、狩野永徳筆・国宝「檜図屛風」の修理後初のお披露目です(2月17日(火)~3月15日(日)、本館2室にて展示)。

バンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトの助成を受け、18ヶ月にもおよぶ平成の大修理を行いました。

記者発表にはバンク・オブ・アメリカ・グループ在日代表の

ティモシー・ラティモア氏にもお越しいただきました。

(右は独立行政法人国立文化財機構理事 池原充洋)

「檜図屛風」は、本来は4面の襖だったものを8曲1隻の屛風に仕立てたため、図柄のつながりに不自然なところがあったり、亀裂や糊浮き、彩色の剥離など経年による劣化によって鑑賞性が損なわれていました。

このたび、解体修理により、本来の姿を意識した4曲1双に改装し、亀裂や浮きの補修、汚れの軽減も施し、色鮮やかに甦りました。

また、修理の過程での発見もありました。

襖から屛風に改装されたときのものと思われる「一」から「八」までの数字や「山水桧」の墨書と、過去の修理で補修紙として用いられた五七桐文の文様が転写された跡です。

この五七桐文が八条宮家に縁の深いものであることがわかり、今回の修理では屛風の裏に貼る唐紙にこの文様が採用されました。

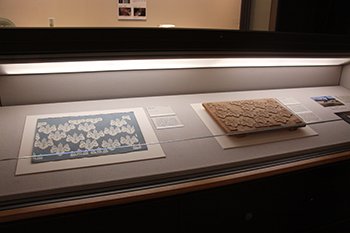

実際に使用された五七桐文の版木(宮内庁京都事務所保管)は、本館特別1室「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2月17日(火)~3月15日(日))にて、展示されていますので、あわせてご覧ください。

唐紙(見本)と五七桐大紋の版木(宮内庁京都事務所蔵)

修理の概要は、トーハクYouTubeチャンネルにて動画を公開しています。展示をご覧になる前にぜひ!

東京国立博物館研究誌「MUSEUM」最新号は「国宝 檜図屛風 平成の大修理特集」

ミュージアムショップにて販売中です(税込1543円)

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2015年02月17日 (火)

皆さんが旅行や家族の写真アルバムを作る際、写真を厳選し、ページの進みは旅行の行程順、家族の歴史順になるように並べて作るなど、なんらかの意図を込められると思います。

前回のブログでご紹介しました当館所蔵の重要文化財「旧江戸城写真帖」(横山松三郎撮影、蜷川式胤編、高橋由一著色)は64図から構成されていますが、霞会館所蔵の、同じ「旧江戸城写真帖」は100図(著色はありません)で構成されており枚数が違います。ここに編集を行った蜷川式胤の意図が存在します。

このように、写真アルバムは「写真が全部揃っていること」、「写真の順番」、「編者の意図」などが保存方法を考える上で重要なのですが、写真アルバムでは酸性紙の台紙にデンプン糊やアラビアゴムで写真が貼りこまれているなど、画像保存の観点から見た場合、適切ではない保存形態であることが問題となります。

そこで、簡単に思いつくのが写真アルバムの形態を記録し、写真だけ外して保存に適した包材を用いて保存する手法です。展示や貸与においても必要な写真の移動だけで事が足り、その他の写真は収蔵庫から移動しないために環境の変化がないなどメリットもあります。しかし、情報を一緒に保管しても、ひとたび解体してしまえば写真アルバムとしての形態は崩れ、編者の意図が伝わりにくくなる上、保存している組織や担当者が変わった場合などに集められた写真の散逸につながる等、多くのリスクも伴います。

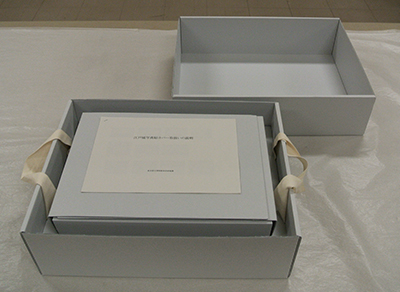

旧江戸城写真帖の中性紙保存箱と取り扱い説明書

箱と写真帖の間に空気層があり温湿度の変化が少ない構造をとっており、また、下に板を敷いて安全に箱から出せるように工夫している。

旧江戸城写真帖は台紙1枚1枚を中性紙で覆っている

画像を残すことを優先とするのか、写真アルバムとしての形態を優先とするかについて、写真アルバムの保存に関する研究者内でも明確な判断基準はなく、この判断は所有者の事情や意向に大きく左右されているのが現状なのです。今後、少しずつでも写真資料の保存を研究している人間が写真アルバムの保存について意見を述べ、研究成果や経験を伝えることが出来れば、写真アルバムの保存や活用の進展につながると考えます。

私に修理を教えてくれた師匠は「作品がどう修理してほしいか語りかけてくるので、その言葉に耳を傾けろ!」と教えてくれました。今は写真アルバム保存研究の基礎を築くために作品からの言葉に耳を澄ましています。

P.S.

私事ですが、この年末に父がなくなり、遺品の中からいくつも写真アルバムが出てきました。父が自分で現像プリントをしているためサイズも技法もまちまち、様々な筆記具で写真や台紙に書き込みがあり、父の育ってきた環境や歴史が分かる、見ていて大変楽しい写真アルバムに出会いました。こちらも家庭できちんと保存したく考えていますが…。

| 記事URL |

posted by 荒木臣紀(調査分析室長) at 2015年01月28日 (水)

トーハクに多くの貴重な写真アルバムがあるのはご存知でしょうか。

当館の写真資料は質量共に日本有数で、その中には重要文化財2件が含まれており、うち1件が写真アルバム「旧江戸城写真帖」です。写真資料は主に本館15室で展示が行われており、一部はインターネット(東京国立博物館情報アーカイブ古写真データベース)で公開されています。

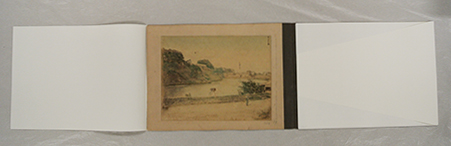

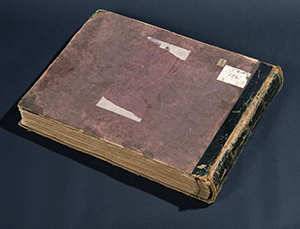

重要文化財 旧江戸城写真帖装丁 蜷川式胤編 横山松三郎撮影 高橋由一着色、明治4年(1871) ※展示は未定

重要文化財 旧江戸城写真帖より 蜷川式胤編 横山松三郎撮影 高橋由一着色、明治4年(1871) ※展示は未定

私たちにも身近な写真ですが、当館所蔵の写真アルバムは約140年の時を重ねており、その保存には他の美術工芸品同様の注意を払わねばなりません。むしろ環境に敏感なため、より注意が必要な文化財に属します。写真そのものの保存については世界各国で議論され、様々な方法が考案されていますが、写真アルバムの保存については確固たるものがないのです。例えば、「ガラス乾板は縦置きが基本で、状況によっては横置きにする」といった具合に保存計画するのですが、写真アルバムは縦置きが良いのか、横置きがよいのかの基準もないのです。

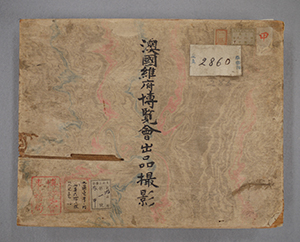

墺国維府博覧会出品撮影 横山松三郎撮影 明治5~6年(1872~73)

その原因は、写真アルバムが写真資料として、本として、そして美術品としての側面を併せ持つため、分野を横断した保存方法の研究がなかなか進まない現状にあります。

当館の写真アルバムだけみても、和紙に写真が固定されて和綴じのものもあれば、画帖のような装丁をしたもの、洋紙に糊で写真が貼りこまれた洋書のようなものまであります。更には顔料等で著色されていたり、墨による書き込みがあったり、地図が付いていたりしています。また、当館所蔵ではありませんが、漆芸の装飾を表紙に施したものもあります。

このように一筋縄ではいかない写真アルバムの保存ですが、当館では写真アルバムそれぞれの形態や状態に合わせた最善の保存方法を選択しています。しかし、更により良い写真アルバムの保存を目指し、さる11月5日にアメリカ合衆国デラウェア大学から写真保存の世界的権威であるDebra Hess Norris氏をお招きして研究会を催し、欧米の状況を伺うのと同時に当館の写真アルバムの保存方法について意見交換を行いました。

資料を閲覧するDebra Hess Norris氏(右から2人目)

江戸の面影を残す明治初期の日本の姿が末永く見られるように、現状に満足せず、適した保存方法の模索を日々行っています。

| 記事URL |

posted by 荒木臣紀(調査分析室長) at 2014年12月22日 (月)

ただいま平成館企画展示室では、

特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2014年3月4日(火)~3月30日(日))を開催中です。

関連イベントである見学ツアー「保存と修理の現場へ行こう」(2014年3月13日(木)、3月14日(金))は、

毎回、応募者殺到の人気ツアー。

今年も多くの方にご応募いただき、ありがとうございました。

今回、この人気ツアーに広報室が参加! ツアーのみどころをリポートします。

参加者集合の後、まずは保存修復課長の神庭よりご挨拶。

そして、保存と修理を知る最初のステップとして、

荒木研究員から文化財の調査・診断について説明がありました。

文化財を修理する前には、どんな状態なのかを知る必要があります。

病院で治療前に診察をするのと同じですね。

4月から世界最大級のCTが導入されるなど、当館には文化財の状態を調査・診断するための機器が揃っています。

ただし、大切なのは人間の目で見ることなのだとか。

ひとつの修理作品を、複数の人の目で丹念に見て、文化財の状態を把握しているそうです。

さて、文化財の病気の診断がついたら、いよいよ治療(修理)です。

参加者は4班に分かれて、修理の現場へ出発!

今回は、酒井研究員の班に参加しました。

まずは、特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

実際に修理を経た作品を見ながら、修理の方法や修理過程で判明した情報について解説してもらいます。

時には「これはもはや発明ですね」と、参加者がどよめくような、スゴイ修理技術も!

解説は酒井研究員。みんな熱心に聴いています

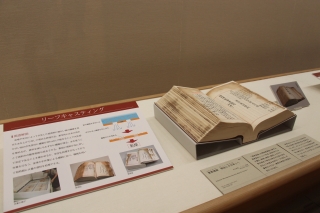

紙の繊維の水溶液に、破損した資料を漬けて

破損部に繊維を付着させる「リーフキャスティング」という

修理方法には参加者から感嘆の声があがりました

展示室を後に平成館小講堂へ。

ここでは、書画・歴史資料の修理について、実際の修理道具を見ながら説明を受けます。

修理で使う糊は「接着力はあるけれど剥がしやすい」のがポイントです。

なぜなら、もともとの作品の状態を後世に伝える必要があるから。

文化財修理では、修理を施す前の状態に戻せる「可逆性」が重要なのだそうです。

2種類の糊の 左側の糊の方が剥がしやすい

剥がしやすさを比較

そしてツアーはいよいよクライマックスへ!

まずは、今回のツアーで最大の盛り上がりをみせた刀剣修理室へ向かいます。

普段は入れない、博物館のバックヤードを見学できちゃうのもこのツアーの魅力です。

刀剣をそのままにしておくと次第に錆びてきます。

サビを取るためには、定期的に研がなくてはいけません。

ただし、研げば研ぐほど刀剣は磨り減っていく一方で、

文化財修理でポイントとなる「可逆性」が、この場合は当てはまりません。

そこで、まずは錆びないようにすること、

そしてごく初期の段階でサビを見つけることが重要なんですね。

実際に刀を持ってみました。想像以上に重い!

最後に、なんと実際に刀剣を研ぐ様子を見学しました!

酒井研究員でもめったに見ることがないそうで、貴重な体験です。

「刀剣は、静かな空間で音に耳を澄ませながら研ぐ」という言葉が印象的でした。

音で刀剣の状態を確かめながら研ぐそうです

ツアーのラストは実験室。

部屋の名前は「実験室」ですが、ここは比較的小規模な修理のための部屋です。

入り口は二重扉、壁に調湿効果のあるボードを使用するなど、

修理室ならではのつくりにも注目です。

1年間でおよそ1000件もの修理が行われています

ツアー終了後は、質疑応答タイム。

参加者からは盛んに質問が飛び出します。

普段は見られない場面、なかなか聞く機会のないエピソード満載のツアーだけあって、

興味は尽きません。

特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」は3月30日(日)までです。

表舞台に出ることのない、文化財の修理について知ることのできる貴重な機会です。

皆様のご来館をお待ちしております。

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年03月25日 (火)