1089ブログ

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」は、2011年12月2日(金)午後、20万人目のお客様をお迎えいたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

20万人目のお客様は、山室 彬紗さん(16歳)高校1年生です。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、展覧会図録と孔雀風呂敷のセット・会場限定販売のベアブリックを贈呈いたしました。

右から、銭谷眞美館長、山室彬紗さん

2011年12月2日(金) 東京国立博物館平成館にて

山室さんは学校の帰りに本展会場でお母様とお待ち合わせとのことです。

なんと、お祖母様は一足先にお越しいただいたそうなので、母娘三代で鑑賞いただくことになります。

楽しみにしている作品は 「仏像」と「襖」だそうです。

山室さん、ありがとうございました。

「法然と親鸞展」は残すところあと2日、2011年12月4日(日)で閉幕です。

法然と親鸞のゆかりの作品が一同にそろうことは今後なかなかないと言われている大変貴重な展覧会です。

まだ、ご覧いただいていない方、ぜひお見逃しなく!

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室員 at 2011年12月02日 (金)

建築とは、人間の欲求からなる美・技術・環境・思想など、高度に調和、統合されたものです。 また、「時代を表す象徴」と言われ、建造物が生きてきた時代の政治や文化、思想や技術の影響が色濃く反映されます。現存する近代の建造物が「経済性」と「老朽化」などの理由によりスクラップ&ビルトされる今日において、表慶館は竣工から100年が過ぎ、重要文化財として残されている意義は大きく、この建造物をどのように使いどのように後世に渡すかは、現代の私たちに課せられた課題でもあります。

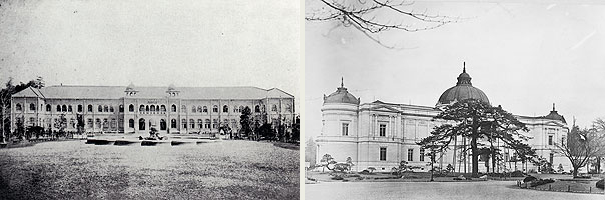

表慶館(1908年竣工、片山東熊設計)は、明治末期を代表する当時最高の技術が結集された西洋風建築です。 日本で最初に作られた美術館として知られ、関東大震災にも耐えた堅牢な建造物です。 創建当時は、現在の本館の位置に旧本館(J・コンドル設計)が鎮座し、現在とは全く違った様相をみせていたのではないかと思います。

(左)旧本館(J・コンドル設計)、(右)表慶館(片山東熊設計)

現存する図面やパースを見ると、現在のドーム形状に至るまで数案の検討がなされていたことがわかります。 どの案であっても採用されれば現在の印象とは違ったものになったことは、いうまでもありません。 帝室時代の宮廷建築として、上品であり端正な造形の外観は、イオニア式オーダー、2階外壁部分にピラスター(付柱)、欄間に彫刻装飾があり、 単純な十字形平面に対して立面は、変化に富んだ構成と美しいプロポーションが印象的です。 片山の「建築物は芸術作品でなければならない」という思想を感じさせます。

建築構造は石造のように見えますが、煉瓦造で躯体煉瓦の壁に花崗岩が張られています。 中央大ドーム(直径16.7m)と両翼左右のドームを支える構造は鉄骨造で、アメリカのカーネギー社により製造されたものです。 ドームやフィニアルをはじめとする多くの装飾は、木製の下地により形作られ、それを銅版で葺いたり覆ったりしています。

基礎工事

(左)中央ドームフィニアルの木製下地、(右)屋根部分の木下地

中央ホールは大理石が多く用いられ、床はモザイク張りで幾何学模様が美しく、空間全体は上品で重厚な印象を受けます。 中央部の大理石の柱は、1階が角柱、2階が円柱となっており、1階の重厚さと2階の軽快さのバランスが見事です。 過度に装飾を施さず、美術館のエントランスにふさわしい意匠は必見です。

右、左ともに中央ホール

東洋の彫刻・工芸・考古遺物を展示する表慶館(アジアギャラリー)は2011年12月25日(日)までで見納めです。(表慶館は一時休館。次回開館予定は未定です。)

東洋美術の作品を鑑賞された後に、100年前に造営され、細部にわたり意匠を凝らした建築空間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 矢野賀一(デザイン室) at 2011年12月01日 (木)

2011年11月22日(火)から始まりました本館16室の展示「武家の作法―弓馬のたしなみと剣術・砲術・礼法」(~2011年12月25日(日)展示)を担当した研究員の髙梨です。

ブログでこの展示の見どころの一部を紹介したいと思います。

テーマはズバリ、武士が生業としていた“戦い方”。

そして、その日常生活を規定していた礼法つまり“マナー”です。

まず戦い方です。

時代劇の影響もあって、侍というとすぐに刀を振るうチャンバラを連想しがちですが、本来は馬にのって高速な機動力を活かし、遠距離兵器の弓で矢を放つ騎射が基本でした。

本館6室で時々展示される大鎧をご覧になったことはありますか?

あんなに重いものを着て刀で戦うのは、よほど体力があっても無理でしょう。

つまり武士にとって馬と弓は切っても切り離せない関係だったのです。

そうした意味から本展示でも弓馬術に関する資料を陳列しています。

ではみなさんご存知の“チャンバラ”はいつごろ始まるのかというと、すでに平安時代にはありました。

ただし騎馬どうしの戦いで、刀を使うのは敵を打ち取るためにその首を取る際です。

だから古来の剣術とは馬術の補助的な意味合いが強かったのですが、南北朝・室町と時代が下ると戦い方が変化します。

“武者”どうしの馬上の戦いから“雑兵”と呼ばれた下級兵士が入り乱れて戦う集団・白兵戦が主流となってきます。

そうなると相手と対峙して刀や槍などの接近戦用の武器でいかにしてか戦うかが、武士たちの生死を分ける重要な要素となってきます。

現代にまで続く剣術流派の多くが室町時代中ごろから生まれてくる背景には、日本列島が応仁の乱以降、戦闘状態に突入する“戦国の世”の幕開けがあります。

さて、その剣術ですが皆さんはどんな流派を思い出しますか?

こちらも正月のワイド時代劇でよく登場する、柳生但馬守や十兵衛で知られた「柳生新陰流(やぎゅうしんかげりゅう)」などご存知の方もいらっしゃいましょう。

また最近では「鹿島新当流(かしましんとうりゅう)」を創始した塚原ト伝(つかはら ぼくでん)を主役にしたテレビドラマも放映されていますね。

実はこれら有名な流派の源流に当たる「陰流(かげりゅう)」という剣術がありました。

愛洲久忠(あいすひさただ)が創始した流派で「愛洲陰流」とも呼ばれますが、これを学んだ上泉信綱(かみいずみのぶつな)が後に「新陰流」を創始し、信綱に学んだ柳生石舟斎宗厳(やぎゅうせきしゅうさいむねよし)が「柳生新陰流」として展開していきます。

この陰流ですが、日本のみならず遠く異国にまで知られた流派でした。

時代は少し下って江戸時代の元禄年間に大阪の儒医松下見林(まつしたけんりん)が『異称日本伝』という日本・中国・朝鮮半島の歴史を研究した書物を著しています。

その中で日本関係の記事として引用した文献に『武備志』という中国・明の兵学者茅元儀(ぼうげんぎ、1594年-1640年?)が著わした兵学書があります。

そこには明の将軍、戚継光(せきけいこう、1528-87)が1561年に倭寇からの戦利品として「影流之目録」を得たとの記載があります。

つまり、この陰流は中国や朝鮮半島沿海部を荒らしまわった倭寇たちの間で学ばれていた剣術であった可能性があります。

本展示では、この陰流の伝書を陳列しています。

倭寇退治の名将をてこずらせた剣術だったのかと思うと、ちょっとびっくりですね!!

愛洲陰流伝書 室町時代・16世紀写

ちなみにそこには剣士と様々な天狗たちの立ち合いの図が、各構えごとに描かれています。

しかも剣士の頭は禿げあがり髭ぼうぼうの姿です。

何となく「倭寇図巻」(東京大学史料編纂所蔵)に描かれた姿に似ているように感じられるのは私だけでしょうか?

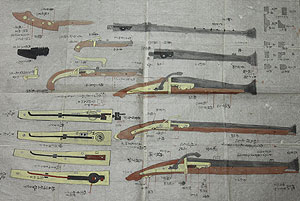

余談ばかりで恐縮ですが、このほかにも大砲の玉や鉄砲にかかわる資料も展示しています。

大砲玉 下野国川西町糖塚原(栃木県大田原市)出土 江戸~明治時代・19世紀 植竹三右衛門寄贈

荻野流鉄砲組立之図 江戸時代・19世紀写 徳川宗敬氏寄贈

矢立鉄砲 江戸~明治時代・19世紀 杉浦正氏寄贈

武士の多様な世界観を楽しんでいただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 高梨真行(書跡・歴史室、ボランティア室)) at 2011年11月28日 (月)

12月5日(月)は、国連の定めた国際ボランティアデーです。それにあわせ、東京国立博物館でも、昨年に引き続き、「東博ボランティアデー2011」を開催します。

今年は、12月3日(土)と4日(日)の両日、東京国立博物館の生涯学習ボランティアが集結します。

この2日間、皆様にボランティア活動についてご紹介し、ボランティアと共に、今まで以上に博物館を楽しんでいただこうと、現在準備をしています。

当日は、ボランティアによる様々な催しを用意しています。

見る!聞く!知る!ボランティアに興味がある人必見!

「ボランティア活動紹介コーナー」では、生涯学習ボランティアの全員が行う活動と、任意で登録して行う活動についてご紹介します。さまざまな種類の活動を行えるのは、東博ボランティアならでは。

「行ってみよう!活動最前線」では、実際にボランティアの活動している現場にお連れし、ボランティアにインタビューして、生の声をお聞きいただこうと計画中です。

本館の各所で、ご案内しています

本館20室で体験コーナーや触知図もお楽しみいただけます

人気のガイドツアーとワークショップが一同に!

ボランティアによる大人気のガイドツアーやワークショップを、この2日間でまとめて体験できます。

展示作品をご紹介するガイドに加えて、博物館の外側もお楽しみいただけるツアー、ワークショップも体験いただけます。特に、この日だけの特別企画として、「庭園茶室ツアー」と「お茶会」のコラボレーション、展示室での手話通訳にも初挑戦する「本館ハイライトツアー」や、いつものコースに加えて「本館じっくりコース」「茶室と法隆寺宝物館コース」などの「たてもの散歩ツアー」(手話通訳付きコースあり)なども用意しています。

(一部、有料・整理券が必要なものがあります)

わかりやすいガイドで、展示作品に近づこう

たてものや樹木、庭園茶室、たんけんマップなど、さまざまなツアーがあります

また、平成24年度生涯学習ボランティアの募集を開始します。ボランティアデーには、ボランティア募集説明会も開きますので、応募を考えていらっしゃる方は、ぜひご参加ください。

ボランティアデー当日の詳細は、ホームページ、チラシ、博物館ニュース12・1月号をご覧下さい。

| 記事URL |

posted by 鈴木みどり(ボランティア室長) at 2011年11月26日 (土)

緊急開催!中国の至宝が大挙する、特別展「北京故宮博物院200選」

来週には師走、今年もあっという間に駆け抜けていってしまいそうです。

すでに心は来春の特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」(2012年3月20日(火・祝)~6月10日(日))

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?私も楽しみですが…ちょっとお待ちください!

来年2012年は、トーハク140周年に加えて、日中国交40周年にもあたる年です。

そこで新年は特別展「北京故宮博物院200選」(1月2(月・休)~2月19日(日))で幕を開けます。

かつては皇帝の居城として紫禁城と呼ばれ、現在は180万件ものコレクション擁する故宮博物院。

故宮博物院・太和殿

本展では同院の選りすぐり200件を展示し、中国の至宝をご覧に入れます。

その約半数は国宝級です。(中国では一級文物と呼ばれています)

トーハクにも中国から渡ってきた名品が数多く収蔵されており、中国の文化や美術をご覧いただく機会も少なくありませんが、

本特別展は、なんといっても大帝国を築いた王朝、その頂点に君臨した皇帝の、「とっておき」が多く見られるのが特徴です。

大切に守られてきたがゆえに、私たち日本人がまだ知らない門外不出の品々。

それらをトーハクでご覧いただけます。もちろん日本初公開の作品も多数あります。

第Ⅰ部では

書画、陶磁器、青銅器、漆工、琺瑯(ほうろう)、染織などの名品がずらりと並びます。

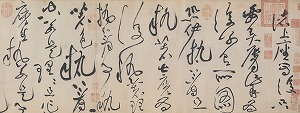

躍動感のある文字が楽しい書や、

「草書諸上座帖巻(しょうしょしょじょうざじょうかん)」(部分) 黄庭堅(こうていけん) 北宋時代・元符2-3年(1099-1100)頃

墨の濃淡で繊細に描かれた絵画、

「水村図巻」(部分) 趙孟頫(ちょうもうふ) 元時代・大徳6年(1302)

皇帝のみが許された色と龍の模様で、中でも一張羅の朝服…

「明黄色彩雲金龍文緙絲朝袍(めいこうしょくさいうんきんりゅうもんこくしちょうほう)」清時代・嘉慶年間(1796-1820)頃

ほかにも、間近で直接見て、ディテールを確かめたいものばかりです。

第Ⅱ部では、少数派である満州族が、漢族ほか多民族を治めた清王朝の世界観を読み解きます。

皆様をナビゲートするのが、清王朝の最盛期を築いた第6代皇帝・乾隆帝(けんりゅうてい)です。

肖像画の作品としてさまざまな装いで登場しながら、朝廷や文化、宗教、国際交流などをご紹介します。

こちらは満州族の正装の時の格好です。(上の画像の朝服を着ています!)

「乾隆帝像」(部分) 清時代・18世紀

他にはどんな格好で登場するでしょうか?ぜひ乾隆帝の装いにもご注目ください。

名品に囲まれた肖像画を現存する作品で再現するという、ユニークな趣向のコーナーもあります。

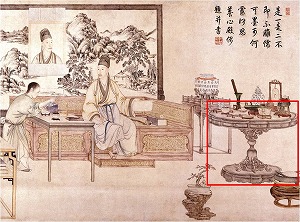

「乾隆帝是一是二図(けんりゅうていこれいちこれにず)軸」(部分) 清時代・18世紀

この作品中の右側(赤い四角の部分)に描かれている丸いテーブル、この展示作品に似ていませんか?

「彩漆円卓(さいしょくえんたく)」 清時代・雍正8~13年(1730~1735)

作品の題名にもなっている「是一是二」とは、「私は1人?それとも2人?」という意味です。

確かに後ろに、同じ格好の肖像画がかかっているのも見えますが、タイトルの真意はいかに!?

まだまだご紹介したい、物語をもった作品がたくさんあります。

「深おもしろい」話は改めて、このブログでもご紹介いたしますのでお楽しみに。

トーハクの新年は、干支にちなんだ作品を展示する「東京国立博物館140周年記念 特集陳列 天翔ける龍」(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日))、

人気作品が並ぶ「特別公開」などとともに、豪華に賑々しくスタートを飾れそうです。

来年が素晴らしい年となりますように、年明けは日中の至宝の競演をご覧いただければと思います。

ぜひ、新しいカレンダーやスケジュール帳にトーハクの印をご記入ください!

本展覧会にご尽力いただいた皆様に、心より感謝して(結)

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2011年11月25日 (金)