1089ブログ

トーハクくん、特別展「春日大社 千年の至宝」特設ショップに行く!

ほほーい!ぼく、トーハクくん。

今日は特別展「春日大社 千年の至宝」(2017年1月17日(火)~3月12日(日))のグッズを紹介しにきたほ。

どんなものがあるのか楽しみだほー。

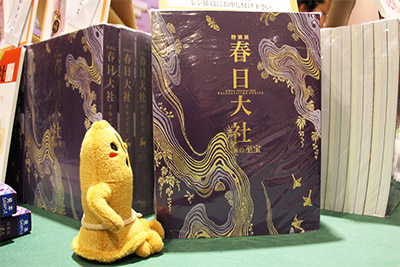

まずは特別展に来たらこれを買わなければ。

特別展「春日大社 千年の至宝」公式図録 2,400円(税込)

2,400円、こんなに分厚いのにいつもの図録より少しお安いんだほ。

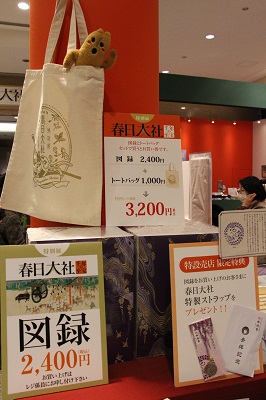

この重い図録を買ったら、それを入れるトートバッグも買うんだほ!おっと、セットで買うと200円もお得だほ!

さらにここの特設ショップで図録を買うと春日大社特製ストラップがもらえるんだほ。これはみんな、買うシカないほ!

トートバッグ 1,000円(税込) 図録(2,400円)をとセットで買うと3,200円(税込)と200円引き。 しかも春日大社特製ストラップ付!

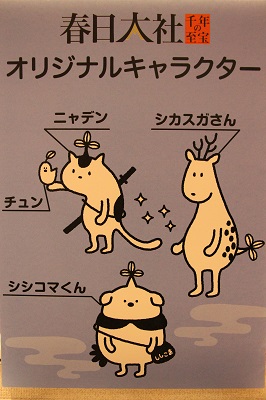

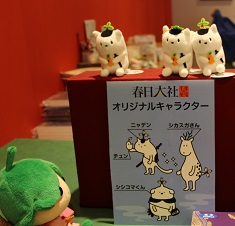

そうそう、特別展「春日大社 千年の至宝」にはオリジナルキャラクターがいるんだほ。

公式キャラクター(ニャデンとチュン、シカスガさん、シシコマくん)

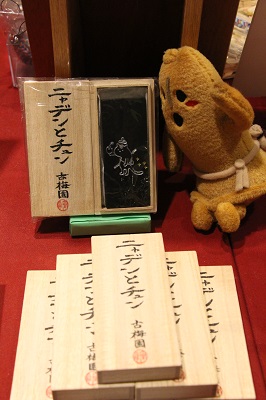

ニャデンとチュンのぬいぐるみ。とってもかわいいし肌触りもフカフカで2、3個オトナ買いたくなるほ。

ニャデンとチュンのぬいぐるみ 1,300円(税込) に囲まれるぼく

オリジナルキャラクターのグッズは他にもたくさんあるんだほ。

オリジナルキャラクターのグッズがたくさん。ぼくが体に巻いているのは手ぬぐい 1,000円(税込)

こちらはミニ巾着。クッキーを2、3枚入れるのにちょうどいい感じだほ。

麻布岡井のミニ巾着(シシコマくん) 650円(税込)

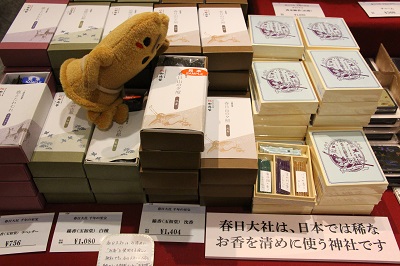

お、なにやら不思議なにおいがするほ。なになに、「春日大社は、日本では稀なお香を清めに使う神社です」。ほー、そうなんだほ。これは春日大社にお香を納めている玉初堂というところのお香だほ。ぼくはこの沈香というのがくせになる香りで気に入ったほ。お、値段も一番高いんだほ、さすがぼくだほ。

線香(玉初堂) 左からラベンダー 756円(税込)、白檀 1,080円(税込)、沈香 1,404円(税込)

オリジナルグッズのほかにも春日大社のある奈良の名産もたくさんあるほ。

これは、奈良といえばシカ、鹿サブレだほ。サブレってクッキーの柔らかいやつのことだほ?これはクッキーマニアのぼくとしては要チェックだほ。

横田福栄堂 鹿サブレ(8枚入り) 648円(税込)

こっちは甘くないクッキー的なお菓子、みそせんべい。なんと奈良県知事賞を受賞しているんだほ。

横田福栄堂 みそせんべい(11枚入り) 378円(税込)

ハタチを越えたオトナのみんなはみそせんべいをおつまみに日本酒を味わってはいかがだほ?こってりめの味噌味には吟醸酒ではなくて純米酒の「春日諸白」が合いそうだほ。

ほかにも春日大社の20年に一度の式年造替を記念したその名も「造替」!「トーハクに春日詣で」のお土産にもぴったりだほ。お値段がお手頃なのもうれしい限りだほ。

奈良豊澤酒造 右から豊祝 純米吟醸 ”奈良物語” 500円(税込)、純米吟醸酒 ”造替” 、純米酒 ”春日諸白” 400円(税込)

これは奈良一刀彫という木彫りの置物。ここにもシカさんだほ。ぼくのシンプルで美しいフォルムも木彫りで表現してほしいので、ぜひとも東博【あずまひろし】モデルも作ってほしいほ。

土井志清 奈良一刀彫(鹿) 10,000円(税込)

あ、筆があるほ!墨も!ユリノキちゃんは書道が趣味だから買ってあげたいほ!でもぼくのお小遣いだと少し厳しいほ…、でもきっといい材料を使って作っているものなんだほ。

ぼくの持っている筆 文殊房 5,000円(税込)

創業1557年!日本の墨のルーツ 古梅園の展覧会記念墨(ニャデンとチュン) 2,600円(税込)

お、なんだか目立つものが目に入ったほ。ほー、段ボール製の甲冑だほ。去年の大河ドラマの真田幸村モデル、赤の甲冑が男前だほ。ノリもハサミも使わず組み立てることが出来るんだほ。

そういえばこの前NHKで甲冑女子って呼ばれる女の人がとっても増えているってニュースをやっていたほ。

段ボール甲冑 真田幸村編 子供用 2,678円(税込)、大人用 3,218円(税込)

今回の展覧会でもとっても豪華な赤色の甲冑が出ているんだほ。甲冑女子の皆様にはぜひとも見てほしい作品だほ!

展覧会の目玉作品のひとつ、国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾) 鎌倉~南北朝時代・13~14世紀 春日大社蔵

あー、とっても充実した品揃えだったほ。

みんなも特別展を見た後は是非展覧会特設ショップへ行ってほしいほ!ここで紹介した以外にもたくさんのグッズがあるほ。なのできっとお気に入りの品が見つかるほ!

展示もグッズも大充実の特別展「春日大社 千年の至宝」は3月12日(日)まで、お見逃しなくだほー!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2017年02月27日 (月)

日タイ修好130周年記念特別展「タイ~仏の国の輝き~」記者発表会

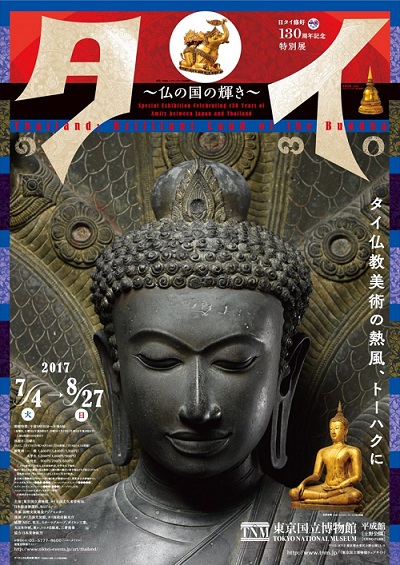

2017年は、日本とタイが外交関係を樹立してから130周年を迎えます。この節目の年に、トーハクでは、日タイ修好130周年記念特別展「タイ~仏の国の輝き~」(2017年7月4日(火)~8月27日(日) 平成館)を開催します。 開催に先立ち、2月22日(水)にタイ王国大使館で記者発表会を行いました。

まずは、バンサーン・ブンナーク大使より、ご挨拶をいただきました。

タイ王国大使館 駐日タイ王国特命全権大使 バンサーン・ブンナーク閣下

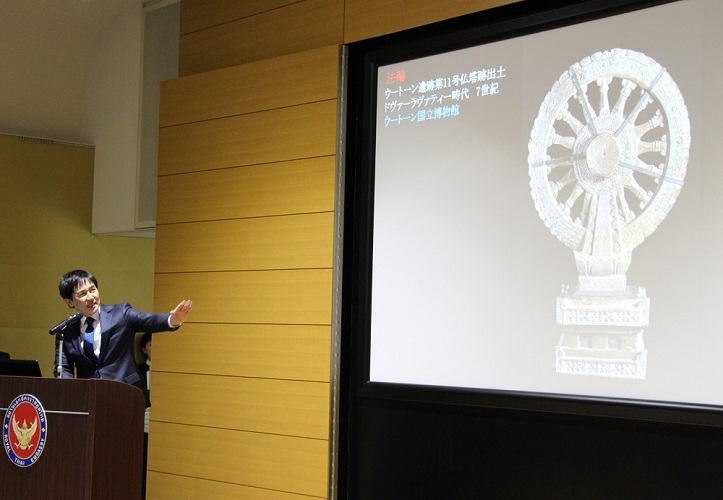

続いて、本展覧会担当研究員・猪熊兼樹より、展覧会の見どころについて解説しました。

猪熊兼樹研究員

タイは、国民95%が仏教を篤く信仰する仏教国です。長い歴史のなかで多様な仏教文化が花開き、そこから独特の造形が生まれました。本展では、タイ族以前の時代から現王朝のラタナコーシン朝まで、タイ仏教美術の全貌を仏教美術の名品で辿ります。

例えばこちらの作品をご覧ください。

仏陀遊行像 スコータイ時代 14 ~15世紀 サワンカウォーラナーヨック国立博物館蔵

「ウォーキングブッダ」の名の通り、右足のかかとをすっと上げて、軽やかに歩みを進めています。この姿は、天に昇ったブッダが、地上へ降りてくる場面を表していると考えられています。お顔には優しい微笑み。眺めているとこちらまで穏やかな気分になります。

他にも気になる出品作品の一部をご紹介します。

(左)ナーガ上の仏陀坐像 シュリーヴィジャヤ様式 12世紀末 ~13世紀 バンコク国立博物館蔵

(右)本展のポスターにも使われています。撮影は写真家の三好和義氏

端正な顔立ちに思わず引き込まれてしまいますが、後ろにも注目!

(部分)

強そうな蛇が仏陀を守っています。東南アジアでは、水と関係する蛇の神ナーガをとても大切にしており、このテーマの像もたいへん好まれたそうです。

金象 アユタヤー時代 15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館蔵

(右)ゾウの後ろ姿の部分。猪熊研究員いわく「尻尾まできれい」

タイといえばゾウ! 本展では、ゾウをモチーフにした作品や、ゾウに乗る時に使う巨大な鞍(くら)なども出品されます。

また、日タイ修好130周年記念にふさわしい、日本とタイの交流を示す作品もあります。

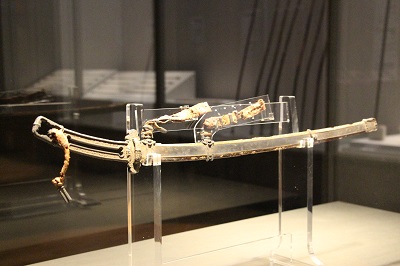

金板装拵刀 ラタナコーシン時代 19世紀 バンコク国立博物館蔵

まばゆい金の板で仕上げたのこの日本刀、じつはタイで作られたものです。日本とタイを結び付けていた朱印船貿易が終わり、タイへの日本刀の輸入が途絶えた結果、日本刀を模した刀剣がタイで作られるようになったのです。

作品総数約140件! ご紹介した「仏陀遊行像」「ナーガ上の仏陀坐像」など、日本初公開の作品に加え、タイ王国門外不出の名宝も出品します。

記者発表の最後には、タイ仏像大使のみうらじゅんさん、いとうせいこうさんが登場。就任式が行われました。

バンサーン・ブンナーク大使、みうらさん、いとうさんのスリーショット

おふたりは、タイ仏像大使として、本展のグッズ監修や音声ガイドを担当します。みうらさんは「微笑みの国のピースフルな仏像を見てほしい」とおっしゃっていました。仏像大使の活動は随時展覧会情報サイトで更新します。お楽しみに。

この夏、微笑みの国の名宝が上野へやってきます。トーハクでは、じつに30年ぶりとなるタイ展、どうぞご期待ください!

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2017年02月24日 (金)

特別展「春日大社 千年の至宝」もいよいよ後期展示がはじまりました。

2月21日(火)からは、3週間限定となる国宝「若宮御料古神宝類 毛抜形太刀」の公開も始まりました。

国宝 若宮御料古神宝類 毛抜形太刀 平安時代・12世紀 春日大社蔵

平安時代に藤原頼長が奉納したと考えられる太刀で、鞘の銀板に漆で岩千鳥を表わした、大変スタイリッシュなデザインが目をひきます。

さて、この展覧会では、神様に捧げる調度(お道具)として平安時代に作られた国宝の古神宝、きらびやかな刀剣・甲冑などが話題となっていますが、見どころはこれだけではありません。

たくさんの見どころの中でも、今回特に一押しなのが「上野で春日詣」というコンセプト。

上野にいながら春日大社のお参りを疑似体験していただくべく、様々な工夫を凝らしています。

そもそも「春日詣」とは春日へお参りすること。

春日大社は藤原氏の氏神として発展を遂げてきましたので、平安時代以降、多くの貴族の参詣がありました。例えば、かの有名な藤原道長も何度も春日詣をしています。藤原氏のトップとして、氏神に祈りを捧げるのは当然の責務であったわけです。

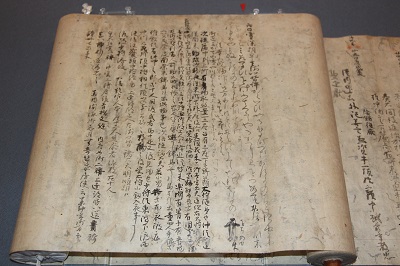

国宝 御堂関白記 寛弘元年上(部分) 藤原道長筆 平安時代・寛弘元年(1004) 京都・陽明文庫蔵

国宝であり、かつ「世界記憶遺産(世界の記憶)」である道長自筆の日記、御堂関白記。雪の中、春日詣をする10代前半の息子・頼通を心配する和歌が記されています。道長の仮名文字はほとんど残されておらず、極めて貴重です。

また、天皇や上皇など、多くの皇族も春日詣を行ないました。

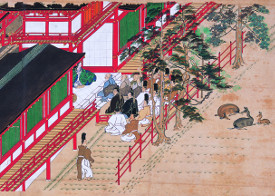

春日権現験記絵(春日一巻本)(部分) 伝冷泉為恭筆 江戸時代・19世紀 春日大社蔵

平安時代後期、白河上皇が春日にお参りした時の様子。牛車の中から上皇の衣の一部がのぞいています。実はこの前年、白河上皇は春日の神から「なぜ春日に参詣しないのか」と厳しく怒られた結果、この度のお参りとなったのでした。

ただ、京都から奈良までは距離もありますので、毎日お参りするわけにもいきません。そこで、春日の神様の祀られる社殿や春日野の景観を描いた画像が生み出されました。こうした画像を前に、都の貴族たちは春日の神に祈りを捧げたのでした。

春日宮曼荼羅 鎌倉時代・13~14世紀 奈良国立博物館蔵

本作のように景観のみで表わしたもののほか、春日宮曼荼羅には多くのバリエーションがあります。

鎌倉時代後期、花園上皇の日記である「花園院宸記」(No.105。展示中)には、ここ数年、春日を描いた画像を誰もが持っていると記されています。

会場では多くの春日宮曼荼羅を展示していますが、おそらくは春日こそ、日本絵画史上最も描かれた土地ということができるでしょう。

ずらっと並ぶ「春日宮曼荼羅」(第2室展示風景)

このように、昔の人たちは「春日宮曼荼羅」によって春日への「疑似参詣」をしていたわけですが、今回の展覧会ではなんと、春日大社の神職の方々監修のもと、御本殿を実物大で再現し、みなさんに「春日詣」を体感していただいています。

春日大社の御本殿は四殿から成り立ちますが、今回は第二殿の御殿を再現しています。

春日大社御本殿第二殿を実物大で再現

国宝の御本殿は神職の方のほか、限られた人しか見ることができませんので、大変貴重です。さらに、実際の御本殿の手前には「御廊」という回廊があり、これだけの距離から見ることはできません。春日大社の方々もこうした視野から見るのは初めてとのことで、圧倒的スケールに大変驚いておられました。

また、御殿の左右に描かれる神馬と獅子牡丹の図は「御間塀」(No.243)と言って、「絵馬の源流」と呼ばれています。これらは昨年まで実際に御本殿を飾っていたもので、扉の前にかかる御簾や金具、祭祀のための漆の器具も同様に、かつて神様のそば近くで使われていたものです。

このほか、春日大社は多くの燈籠で有名です。石燈籠が約2000基、釣燈籠が約1000基あるそうです。春日大社では年に二回、すべての燈籠に火をともす「万燈籠」という神事を行なっており、この様子も会場で再現しています。この釣燈籠は写真撮影可能ですので、展覧会の思い出にぜひ一枚。

釣灯籠展示風景。こちらは撮影OKです。

ちなみに春日大社でも、「万燈籠」の時期以外は御本殿近くの藤浪之屋で「万燈籠」の再現がされています。今回の展示は、藤浪之屋の幻想的な様子にインスパイアされてできたものです。

藤浪之屋での「万燈籠」再現風景(※今回の展示風景ではございません)

このように、この展覧会は貴重な文化財のみならず、あらゆるところに見どころ満載。

「上野で春日詣」ができるのもあと数週間。ぜひともお見逃しなく!

そして「上野で春日詣」をした後は、機会を見つけて「奈良で春日詣」もどうぞお忘れなく。この展覧会がきかっけで、上野で結んだ春日さんとのご縁を、春日の神様もきっとお忘れではないはずです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕 at 2017年02月22日 (水)

こんにちは、ユリノキちゃんです![]()

春一番が吹いていよいよ桜の季節が待ち遠しいですね。

そんななか、特別展「春日大社 千年の至宝」(3月12日まで)は、一足先に盛り上がっていますよ ![]()

先週2月13日(月)の休館日に大幅に展示品の入れ替えを行って、新しく展示された作品がたくさんある、ということで、展示替えの現場に行ってきました。

この日は全部で80件以上並べ替えたり巻物の場面を替えたりするということで、会場全体がとても忙しそう。

工芸品の展示替え。遠くからお邪魔してまーす。

休館日の1日で替えなければならないから大変ですね。

絵巻は場面が変わるところもあるので、どこを出すかわかるようにしています。

本展チーフの土屋さんも忙しそう…

この中には何が入るのかしら…

あら、列品管理課長の救仁郷(くにごう)さん、それはコロコロですか?展示の後にも使うんですね?

「そうだよ、作品を展示する前にきれいにするんだけど、ケースを開けるとホコリが入ることもあるし、展示の作業中に髪の毛などが落ちているといけないので、チェックするためにも最後にコロコロをかけるんだよ」

お疲れ様です![]()

休館日はショップもお休み。展覧会キャラクターの展覧会キャラクターのニャデン&チュンもお休みかしら

さてこちらは甲冑のコーナー。竹とトラの甲冑も出ました。

刀剣の研究員たちが展示の位置を調整します。

これでいいかな?

無事に位置が決まったので、ケースを閉めます。

国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾) 鎌倉~南北朝時代・13~14世紀 春日大社蔵

竹とトラが表されています。トラはひげも生えてるけど、ちょっと猫ちゃんみたい。

国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾)(部分)

先週から新しく出た中にはかわいい動物も。

国宝 若宮御料古神宝類 金鶴および銀樹枝

平安時代・12世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(陽明文庫本)巻一(部分)

[詞書]近衛家熈筆 [絵]渡辺始興筆 江戸時代・享保20年(1735) 京都・陽明文庫蔵

衣装にネズミがいっぱい!

林歌装束 安土桃山時代・16~17世紀 春日大社蔵

明日からは、国宝 若宮御料古神宝類 毛抜形太刀が公開されます。

また、明日21日(火)~25日(土)の5日間、毎日先着3,000名様に春日大社記念グッズをプレゼント!(※記念グッズは選べません。各日とも予定配布数無くなり次第終了となります)。

記念グッズの例。どれがもらえるかはお楽しみ

まだまだお楽しみがいっぱいの「春日大社」展、皆さん上野へ春日詣にお越しくださいね

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年02月20日 (月)

シカ・シカ・シカ。

ただいま、当館で好評開催中の特別展「春日大社 千年の至宝」の会場には、シカが登場する作品がいろいろと並んでいます。

まさに、シカのオンパレード!

鹿図屏風 (左隻部分)

江戸時代・17世紀 春日大社蔵

春日権現験記絵(春日本)巻一 (部分)

江戸時代・文化4年(1807) 春日大社蔵

鹿の作品には鹿マークが付いています。

特別展会場でぜひチェックしてみてください

なぜこんなにシカがいるのでしょうか。

春日大社にとって、シカはとても重要な動物。それは神様の乗り物であり、神様の使いや化身でもあるからだと言います。

ところで、シカと言えば、銅鐸(どうたく)にもさまざまなシカが描かれているものがあることをご存知でしょうか。

銅鐸にはシカのほか、鳥・トンボ・魚・カマキリ・トカゲ・カエル・イノシシ・クモ・イヌ・ヘビ・カニ・不明動物・人物・建物・船なども描かれていますが、シカは銅鐸絵画のおよそ5割を占め、ダントツの存在感を示しています。

ちなみに、これまでに発見された銅鐸は約600個体。このうち、絵画をもつものは約100個体です。

当館にはシカの絵画をもつ銅鐸が10個もあります。

トーハクは国内有数の銅鐸コレクションを誇ります。まさに銅鐸の聖地

現在、このうちの3個の銅鐸が平成館考古展示室と本館1室に展示されています。

まず考古展示室の独立ケースに並ぶのが国宝の伝香川県出土銅鐸です。

身が6つに区画され、それぞれの区画内には人物・鳥・イノシシ・昆虫・爬虫類、そして狩人に狙われたシカが描かれています。

国宝 銅鐸

伝香川県出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

~9月3日(日)/平成館考古展示室

次に、その隣の壁付ケースには大阪府恩智銅鐸があります。

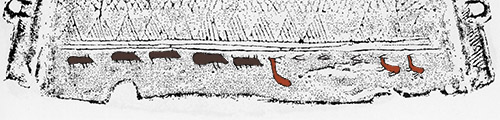

この銅鐸の吊り手の部分にはカエルが見えます。裾に注目してみると、そこには魚の群れ、そしてその反対側にはシカの群れが巧みに描かれています。

外縁付鈕2式銅鐸

大阪府八尾市恩智中町3丁目出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀安井増太郎・堀井恵覚氏寄贈

通年/平成館考古展示室

※カエル、魚の群れの描かれた面は、展示室ではご覧いただけません。

一方、本館に並ぶのは、静岡県悪ケ谷銅鐸です。

6つに区画された身の下段の区画内にシカと鳥が描かれています。

袈裟襷文銅鐸(三遠式)

静岡県浜松市北区細江町中川(悪ヶ谷)出土 弥生時代(後期)・1~3世紀

7月17日(月・祝)まで/本館1室

この他、今は展示されていませんが、当館には吊り手の部分に、少なくとも17頭ものシカが描かれた兵庫県気比3号銅鐸、絵物語風に人物や他の生き物とともに10頭ものシカが描かれ鳥取県泊銅鐸、そして裾の部分にシカとイノシシが列をなして向かい合う場面を描いた三重県磯山銅鐸なども所蔵されています。

重要文化財 銅鐸(気比3号銅鐸)

兵庫県豊岡市気比字溝谷出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。

銅鐸(泊銅鐸)

鳥取県湯梨浜町小浜字池ノ谷出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。

外縁付鈕2式銅鐸(磯山銅鐸)

三重県鈴鹿市磯山町出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

※展示予定はありません。下は、シカとイノシシがわかりやすいように拓本を加工したもの。

実は、シカはこうした銅鐸だけでなく、銅剣・銅戈(どうか)、そして多くの弥生土器にも描かれています。

では、なぜ弥生時代にはこんなにシカが描かれたのでしょうか。

それを知るには、弥生時代におけるシカの意味を考える必要があります。

各遺跡から発見される動物遺存体をみると、縄文時代も弥生時代もほとんど同じような動物を食べていたことがわかります。

特に、イノシシとシカは両時代を通して、人々の重要な食糧源となっていたようです。

獲物の豊かさを祈った人々は、両者のより多い獲得を夢見たに違いありません。

それ故、イノシシとシカは、両時代の象徴的な動物として時には土で形作られ、また時には絵画として表現されてきたと考えられます。

ところが、縄文人が形作ったものは、その多くがイノシシであるのに対し、弥生人が描いたものは、圧倒的にシカが多いという、きわめて興味深い現象が見られます。

さて、この現象をどう捉えたらよいでしょう。

どうやらシカは稲作と深い関係にあるようです。

奈良時代に編纂された『豊後国風土記』速水郡の条には、田主が田を荒らすシカを戒め、それを許すことによって田の豊穣が約束されるという話が出てきます。

また、『播磨国風土記』讃容郡の条には、生きたシカを捕らえ、その腹を割き、大地に広がるその血に稲を蒔くと、一夜にして苗が生えてきたという話も見られます。

こうした記事は、シカが日本では古くから稲作と非常に関係が深い動物であったことを伝えています。

これを弥生時代にまで遡らせて考えることが許されるのであれば、弥生社会におけるシカの意味も、田の豊穣をもたらす神、ひいては氏族の繁栄をもたらす神の象徴であったと考えることができます。

おそらくシカは、弥生時代の重要な物語を構成する存在として、当時の人々に選択されたものと考えられます。

ここに縄文時代のイノシシから弥生時代のシカへの変貌の鍵を見出すことができます。

つまり、米という新たな食糧を獲得するにあたって、人々は稲作に対する新たな農耕儀礼をも自分たちの世界に導いたのです。

そして人々は、縄文の食料採集経済から脱却し、新たな食糧生産経済へと向かうのです。

裏を返せば、イノシシは食糧採集経済を、シカは食糧生産経済を反映したものとして捉えることが可能だと思います。

こうした観点に立てば、動物意匠におけるイノシシからシカへの変化は、まさに食糧採集経済から食糧生産経済への変化として捉えることができるのではないでしょうか。

銅鐸に描かれたシカは、私たちにこうしたことをも考えさせる存在なのです。

では展示室にて、その姿をとくとご覧あれ!

鹿の銅鐸、見に行くシカないほ!

※Instagramで、トーハクの銅鐸をアップしています。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画部長) at 2017年02月17日 (金)