1089ブログ

こんにちは、ユリノキちゃんです!

ほほーい! ぼくトーハクくん!

![]() 今日は本館特別1室・特別2室で開催中の、特集「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」(1月27日(日)まで)を見にきたんだほー

今日は本館特別1室・特別2室で開催中の、特集「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」(1月27日(日)まで)を見にきたんだほー

![]() 亥年にちなんだ作品がたーくさん展示されているのよね。

亥年にちなんだ作品がたーくさん展示されているのよね。

![]() 中でも「野猪」がオススメね、ユリノキちゃん。

中でも「野猪」がオススメね、ユリノキちゃん。

![]() その声は、皿井研究員!

その声は、皿井研究員!

![]() こんにちは、トーハクくん、ユリノキちゃん。二人は動物の彫刻を見たことある?

こんにちは、トーハクくん、ユリノキちゃん。二人は動物の彫刻を見たことある?

![]() もちろんあるほ。鮭をくわえた熊だほ。

もちろんあるほ。鮭をくわえた熊だほ。

![]() おみやげっ(どこで見たの?)

おみやげっ(どこで見たの?)

![]() 私は、本館18室・近代の美術のコーナーで「老猿」や「馬」を見たし、いまなら「牝牡鹿」も見られますよね。

私は、本館18室・近代の美術のコーナーで「老猿」や「馬」を見たし、いまなら「牝牡鹿」も見られますよね。

![]() そう、近代の美術よね。

そう、近代の美術よね。

そもそも古い彫刻には動物作品はあまりなくて、近代になってモチーフのバリエーションを広げていく中で、ここにある「野猪」やユリノキちゃんが見た「老猿」といった作品が生まれてきたの。

とりわけ「野猪」は、日本の彫刻史全体の中でもイノシシをモチーフにした珍しい作品なのよ。

野猪 石川光明作 大正元年(1912) 石川光明氏寄贈

![]() なんだか、いじらしいほ。

なんだか、いじらしいほ。

![]() うん、可愛い。

うん、可愛い。

![]() イノシシって、現代ではどっちかというと害獣で獰猛なイメージだけど、この「野猪」は横座りしてシナをつくった感じが、妙に可愛いってイメージよね。

イノシシって、現代ではどっちかというと害獣で獰猛なイメージだけど、この「野猪」は横座りしてシナをつくった感じが、妙に可愛いってイメージよね。

作者の石川光明はもともと、根付とかの牙彫の職人として技術を学んだ人なの。根付ではいろんな動物を彫るのは普通のことなので、それを木彫でも制作したいっていうのは、彼の心の中に常日頃からあったのかもしれない。

![]() ふーん、根付のような可愛らしさが自然と表れたのかな。

ふーん、根付のような可愛らしさが自然と表れたのかな。

![]() 可愛いだけじゃなくて、牙彫作家らしい細かい彫りの技術も見てほしいな。細かい毛並み、動物らしい毛並みが実に巧みに表現されているの。可愛らしさと写実がギュッと凝縮されている作品なのよ。

可愛いだけじゃなくて、牙彫作家らしい細かい彫りの技術も見てほしいな。細かい毛並み、動物らしい毛並みが実に巧みに表現されているの。可愛らしさと写実がギュッと凝縮されている作品なのよ。

![]() 皿井さん、ここには他にもイノシシさんがいますね。

皿井さん、ここには他にもイノシシさんがいますね。

![]() ぼくの友達もいるほ。

ぼくの友達もいるほ。

![]() そうよ。例えばこの中国の「玉豚」は、ものすごく抽象化されていて、死者の手に握らせていたと考えられているものです。イノシシは多産や富の象徴として、死んだ後も幸せにいられるよう、お墓の中に一緒に埋葬されることがあったのね。

そうよ。例えばこの中国の「玉豚」は、ものすごく抽象化されていて、死者の手に握らせていたと考えられているものです。イノシシは多産や富の象徴として、死んだ後も幸せにいられるよう、お墓の中に一緒に埋葬されることがあったのね。

玉豚 中国 前漢~後漢時代・前2~後3世紀

![]() それと、そのほかの中国の作品を見ると、逆に小さいながらもイノシシの力強さがよくあらわされていて、中国の人たちの対象物を見て、それを写し取って造形化する技術力、造形把握能力ってものすごいと感じるけど・・・。

それと、そのほかの中国の作品を見ると、逆に小さいながらもイノシシの力強さがよくあらわされていて、中国の人たちの対象物を見て、それを写し取って造形化する技術力、造形把握能力ってものすごいと感じるけど・・・。

灰陶豚 中国 前漢時代・前2~前1世紀 広田松繁氏寄贈

褐釉豚 中国 唐時代・8世紀

![]() ん、なんだほ?

ん、なんだほ?

![]() 一方で日本の「埴輪 猪」を見ると、あれ?って。これでよかったの?って。

一方で日本の「埴輪 猪」を見ると、あれ?って。これでよかったの?って。

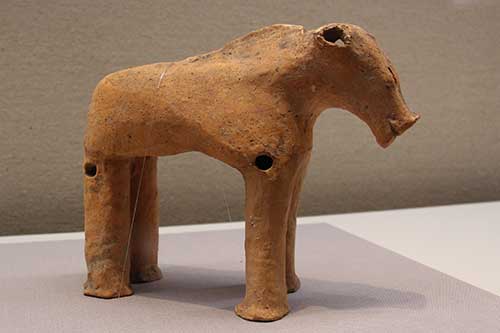

縄文時代は、イノシシは狩猟の対象として身近だったからよーく観察されていて、「猪形土製品」のような形をちゃんと写し取った作品はいっぱいあるのに、それが埴輪になると一気にゆるキャラ化して・・・、形もこんな足が長い。馬みたい。

重要美術品 猪形土製品 青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 縄文時代(後~晩期)・前2000~前400年

重要文化財 埴輪 猪 群馬県伊勢崎市大字境上武士字天神山出土 古墳時代・6世紀

![]() なな、なんてこと言うんだほ、皿井さん。

なな、なんてこと言うんだほ、皿井さん。

![]() ふふ。中国の造形に対する関心のあり方と、日本の対象物をどう造形化するか、この違いが浮き彫りになって、すごく面白い。皆さんにはそういうところも見てほしいと思います。

ふふ。中国の造形に対する関心のあり方と、日本の対象物をどう造形化するか、この違いが浮き彫りになって、すごく面白い。皆さんにはそういうところも見てほしいと思います。

![]() しくしく。「埴輪 猪」の立場が・・・。

しくしく。「埴輪 猪」の立場が・・・。

![]() じゃあ、どうして足が長いのか、私に説明させてください。

じゃあ、どうして足が長いのか、私に説明させてください。

![]() あ、あなたは、河野研究員!

あ、あなたは、河野研究員!

![]() ほほーい! 河野さん、たのんだほ!

ほほーい! 河野さん、たのんだほ!

![]() はい。まずこの重文「埴輪 猪」、縄文時代や東洋考古のイノシシと比べると極めて足が長いのが奇妙でして、イノシシというには不思議な体形ですね。

はい。まずこの重文「埴輪 猪」、縄文時代や東洋考古のイノシシと比べると極めて足が長いのが奇妙でして、イノシシというには不思議な体形ですね。

よく見ると足の先の後部が半円形にくりぬかれて、馬の蹄と同じようになっています。日常的にイノシシを見ている人が作ったのなら、偶蹄類なのでつま先は二つに分かれるはずなのに。

つまり、馬形埴輪を作っている人がイノシシをよく知らないまま作ったんではないかと思われます。

![]() えーっ、そういうことあるんですか?

えーっ、そういうことあるんですか?

![]() 古墳時代になると、縄文時代にくらべて、人が生きる上での生業がいろいろ多様化していますし、山など自然からは離れて生活している、そういう人たちも沢山いたと考えられます。

古墳時代になると、縄文時代にくらべて、人が生きる上での生業がいろいろ多様化していますし、山など自然からは離れて生活している、そういう人たちも沢山いたと考えられます。

イノシシ狩りは王様の狩猟儀礼みたいなものに変わってしまっているだろうし、イノシシと犬の埴輪でそれを古墳内に再現する際も、そこにはあまり写実性が求められてなかった、そんな背景があるんじゃないでしょうか。

![]() なるほどぉ。

なるほどぉ。

![]() 王様にとってイノシシを狩るというのは、突進してくる獰猛な存在をやっつけるということで、自身の権威を高めることになりますね。狩ったということを表現しようとして「矢負いの埴輪」も作られたと考えられます。古墳に眠る人の権威のほどを示したわけです。

王様にとってイノシシを狩るというのは、突進してくる獰猛な存在をやっつけるということで、自身の権威を高めることになりますね。狩ったということを表現しようとして「矢負いの埴輪」も作られたと考えられます。古墳に眠る人の権威のほどを示したわけです。

埴輪 矢負いの猪 伝千葉県我孫子市出土 古墳時代・6世紀

![]() ほんとだ、“←”が付いてる! 現代のやじるしと全くおんなじ。

ほんとだ、“←”が付いてる! 現代のやじるしと全くおんなじ。

![]() この矢の形(←)というのは誰かが考えて広めたというものではなく、動物を狩るような尖ったものを表現する際、人類が普通に思い浮かび知らずしらず共有されている、時間と場所も超越する、そんなサインなのかな。だから、この埴輪でも使用されたんじゃないかと思います。

この矢の形(←)というのは誰かが考えて広めたというものではなく、動物を狩るような尖ったものを表現する際、人類が普通に思い浮かび知らずしらず共有されている、時間と場所も超越する、そんなサインなのかな。だから、この埴輪でも使用されたんじゃないかと思います。

![]() そーそー、超越したサインなんだほ。

そーそー、超越したサインなんだほ。

![]() 埴輪を研究している身としては、この大阪の堺市から出土した「埴輪 猪」も、ぜひ見てほしいですね。

埴輪を研究している身としては、この大阪の堺市から出土した「埴輪 猪」も、ぜひ見てほしいですね。

埴輪 猪 大阪府堺市出土 古墳時代・5~6世紀 伊藤福次氏・橘喜一郎氏寄贈

![]() 微笑ましい表情で、私も大好き。

微笑ましい表情で、私も大好き。

![]() ゆるキャラ具合もそうだけど、重文「埴輪 猪」と見比べてみて、どっか違うところないかい?

ゆるキャラ具合もそうだけど、重文「埴輪 猪」と見比べてみて、どっか違うところないかい?

![]() ほ?

ほ?

![]() こっちのは足の側面に穴が開いてるでしょ。これは近畿地方の埴輪の特徴です。埴輪の地域性が見て取れますね。

こっちのは足の側面に穴が開いてるでしょ。これは近畿地方の埴輪の特徴です。埴輪の地域性が見て取れますね。

![]() ほんとだほ。お尻以外に足の付け根にも穴があるほ。ね、ユリノキちゃん。

ほんとだほ。お尻以外に足の付け根にも穴があるほ。ね、ユリノキちゃん。

![]() ほんと、お尻以外にも穴が空いてるわ。

ほんと、お尻以外にも穴が空いてるわ。

![]() 河野さん、言っておくけど、ぼくもユリノキちゃんも極めてマジメだほ。

河野さん、言っておくけど、ぼくもユリノキちゃんも極めてマジメだほ。

![]() はい(汗)

はい(汗)

![]() ところでトーハクくん、こっちには絵画作品もあるわよ。

ところでトーハクくん、こっちには絵画作品もあるわよ。

![]() そうだほ。あれは、特集のメインビジュアルをつとめる「猪図」だほ。

そうだほ。あれは、特集のメインビジュアルをつとめる「猪図」だほ。

もう、“猪突猛進”感だしまくり、ビューって向かってくるほ。

猪図 岸連山筆 江戸時代・19世紀 ハーディ・ウィルソン氏寄贈

![]() ふふふ。やっと私の出番がきたわね。

ふふふ。やっと私の出番がきたわね。

![]() 大橋研究員!

大橋研究員!

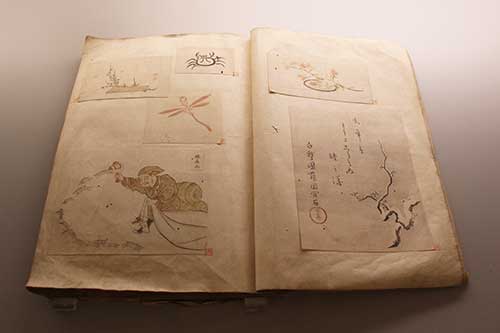

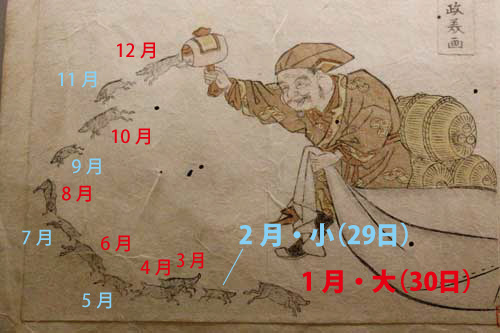

![]() 「猪図」もいいけど、私のオススメはこれよ。その名も「大小暦類聚」。

「猪図」もいいけど、私のオススメはこれよ。その名も「大小暦類聚」。

![]()

![]() だいしょうごよみるいじゅう?

だいしょうごよみるいじゅう?

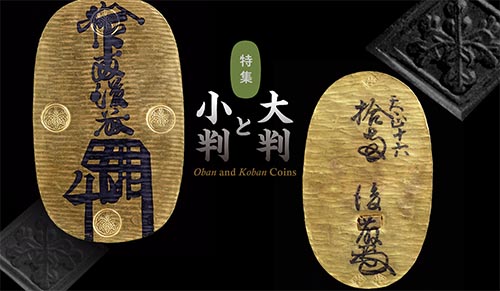

大小暦類聚 寛政3年(1791)

![]() 大黒天様の打ち出の小槌からイノシシさんがいっぱいでてきてる。よく見ると、大きいのと小さいのがいて、お父さん、お母さん、子供たちみたい。

大黒天様の打ち出の小槌からイノシシさんがいっぱいでてきてる。よく見ると、大きいのと小さいのがいて、お父さん、お母さん、子供たちみたい。

![]() ほう。でも、大きいイノシシは2匹だけじゃないほ。叔父さん叔母さん、従妹たち、親せき一同が集まって、いったい何の騒ぎだほ?

ほう。でも、大きいイノシシは2匹だけじゃないほ。叔父さん叔母さん、従妹たち、親せき一同が集まって、いったい何の騒ぎだほ?

![]() 二人ともすばらしい観察力ね。これは適当に大小があるんじゃなくて、ちゃんとした、っていうか、江戸の時代のユーモアが隠されてるのよ。

二人ともすばらしい観察力ね。これは適当に大小があるんじゃなくて、ちゃんとした、っていうか、江戸の時代のユーモアが隠されてるのよ。

![]() どういうことだほ?

どういうことだほ?

![]() 作品名を見てみて。大小の暦の類をあつ(聚)めたってことで、これは暦を描いているの。

作品名を見てみて。大小の暦の類をあつ(聚)めたってことで、これは暦を描いているの。

![]() そうなんだ。

そうなんだ。

![]() 江戸時代の暦は現代と違って、月の満ち欠けを基にした、大の月(30日)と小の月(29日)が年ごとに変わる、そういう暦だったの。

江戸時代の暦は現代と違って、月の満ち欠けを基にした、大の月(30日)と小の月(29日)が年ごとに変わる、そういう暦だったの。

![]() ほー。

ほー。

![]() お正月になると、その年の月の大小を示す絵暦を交換したりして楽しむようになって、デザインに干支を表わすおめでたい図柄も多く採用されたってわけ。

お正月になると、その年の月の大小を示す絵暦を交換したりして楽しむようになって、デザインに干支を表わすおめでたい図柄も多く採用されたってわけ。

これもイノシシの大小によって月の大小がわかるというユーモアあふれる絵暦なのよ。

![]() じゃぁこれは、亥年の暦ってことですね?

じゃぁこれは、亥年の暦ってことですね?

![]() そう、200年以上前の寛政3年(1791)の絵暦です。

そう、200年以上前の寛政3年(1791)の絵暦です。

![]() 暮らしぶりが粋なんだほ。

暮らしぶりが粋なんだほ。

![]() うん、江戸時代の人たちは、いろいろと粋なことをして楽しんだのよ。

うん、江戸時代の人たちは、いろいろと粋なことをして楽しんだのよ。

この「見立富士の巻狩」もそう。

見立富士の巻狩 葛飾北斎筆 享和3年(1803)

![]() 葛飾北斎さんだほ。

葛飾北斎さんだほ。

![]() 本来は、源頼朝の富士の裾野での狩りを題材にした「富士の巻狩」っていうのがあって、その中に頼朝に向かって突進してきたイノシシを退治した話があるんだけど、それを北斎は七福神がしているように見立てたわけ。つまり・・・

本来は、源頼朝の富士の裾野での狩りを題材にした「富士の巻狩」っていうのがあって、その中に頼朝に向かって突進してきたイノシシを退治した話があるんだけど、それを北斎は七福神がしているように見立てたわけ。つまり・・・

![]() パロディー!

パロディー!

![]() 大黒天がイノシシに跨って、打ち出の小槌でしっぽを切ろうとする仕草が描かれていて、昔の人もパロディーを楽しんだっていうのが分かる作品なのよ。

大黒天がイノシシに跨って、打ち出の小槌でしっぽを切ろうとする仕草が描かれていて、昔の人もパロディーを楽しんだっていうのが分かる作品なのよ。

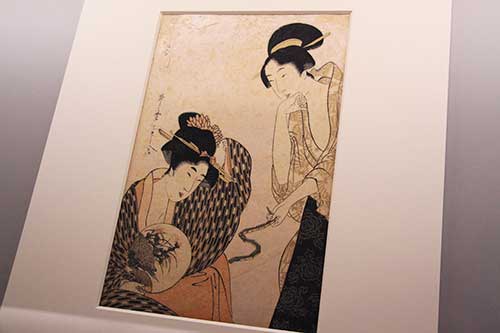

![]() 大橋さん、こっちは? イノシシの団扇を持っている人に蛇のオモチャでいたずらしてる人が描かれてますよ。

大橋さん、こっちは? イノシシの団扇を持っている人に蛇のオモチャでいたずらしてる人が描かれてますよ。

![]() むっ、悪さをする子は、ぼくが許さないんだほ。

むっ、悪さをする子は、ぼくが許さないんだほ。

浮世七ツ目合・巳亥 喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀

![]() 二人とも十二支は言える?

二人とも十二支は言える?

![]() はい。子ぇ、丑、寅、卯ぅ、辰、巳ぃ

はい。子ぇ、丑、寅、卯ぅ、辰、巳ぃ

![]() 午、未、申、酉、戌、亥ぃ・・・

午、未、申、酉、戌、亥ぃ・・・

![]() あ、巳年、蛇もでてくるわね。

あ、巳年、蛇もでてくるわね。

![]() そう、この作品は「浮世七ツ目合・巳亥」といって、亥年のイノシシと巳年の蛇がモチーフになってるの。

そう、この作品は「浮世七ツ目合・巳亥」といって、亥年のイノシシと巳年の蛇がモチーフになってるの。

![]() どうして、この組み合わせなのかしら?

どうして、この組み合わせなのかしら?

![]() ある干支と、それから数えて七つ目の干支の組み合わせは幸運を招くとされていたからなのよ。亥年から七つ目は巳年なの。

ある干支と、それから数えて七つ目の干支の組み合わせは幸運を招くとされていたからなのよ。亥年から七つ目は巳年なの。

この喜多川歌麿の作品は、いたずらしてるように見えて、じつは幸運を招く縁起の良さが描かれているのね。

![]() ほ! 巳年から数えたら七つ目は亥年だほ。この浮世絵はきっと、7年後の特集展示にも出てくるほ。

ほ! 巳年から数えたら七つ目は亥年だほ。この浮世絵はきっと、7年後の特集展示にも出てくるほ。

![]() トーハクくんて、ときどき妙にピントが合ったこと言うのね(まぁ、数えるなら6年後だけど・・・)。

トーハクくんて、ときどき妙にピントが合ったこと言うのね(まぁ、数えるなら6年後だけど・・・)。

![]() トーハクくん、イノシシさんの楽しい見方がいっぱい詰まった特集展示ね。

トーハクくん、イノシシさんの楽しい見方がいっぱい詰まった特集展示ね。

![]() ユリノキちゃん、そうなんだほ。みんなにもぜったい見てほしいんだほ。

ユリノキちゃん、そうなんだほ。みんなにもぜったい見てほしいんだほ。

![]() うん。じゃ、そろそろほかの展示室に行こうか?

うん。じゃ、そろそろほかの展示室に行こうか?

![]() ちょっと待ったぁー!!!

ちょっと待ったぁー!!!

![]()

![]() 強烈に聞き覚えのある声。

強烈に聞き覚えのある声。

![]() おいおいおい。水くさいじゃないか二人とも。

おいおいおい。水くさいじゃないか二人とも。

![]()

![]() 井上副館長!

井上副館長!

![]() そうだよ。井上副館長だよ。

そうだよ。井上副館長だよ。

![]() 井上さん、そんなに興奮して、どうし

井上さん、そんなに興奮して、どうし ![]() ここにある国宝、目につかないかい? 国宝「袈裟襷文銅鐸」だよ。

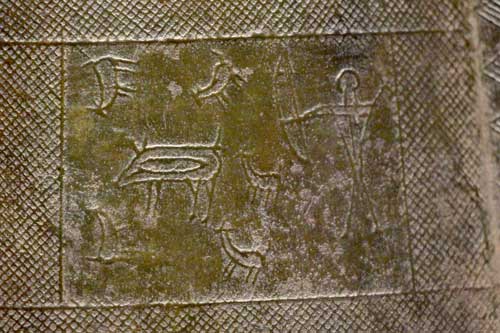

ここにある国宝、目につかないかい? 国宝「袈裟襷文銅鐸」だよ。

![]() (食い気味にきたほ)画数の多い漢字は苦手だほ。

(食い気味にきたほ)画数の多い漢字は苦手だほ。

国宝 袈裟襷文銅鐸 伝香川県出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀

![]() この部分にイノシシが描かれているんだ。見てごらん。

この部分にイノシシが描かれているんだ。見てごらん。

![]() あっ、ほんとだ。ほかに小さい動物と人間もいますね。

あっ、ほんとだ。ほかに小さい動物と人間もいますね。

![]() そ、これはもう弥生絵画の傑作だよ。

そ、これはもう弥生絵画の傑作だよ。

いいかい、まずイノシシ、それに立ち向かっていこうとする5匹の犬。そして矢を放とうとする人間。つまり当時の犬追い狩猟の様子の在りのままがここに再現されているんだ。

縄文時代はリアルなイノシシだって皿井さんが言ってたように、この弥生時代の銅鐸に描かれたイノシシもまた、イノシシそのものをうまく表現している。素晴らしいだろ?

![]() イノシシらしい鼻先、耳、しっぽ。イノシシにしか見えないわね。

イノシシらしい鼻先、耳、しっぽ。イノシシにしか見えないわね。

![]() 銅鐸にイノシシが描かれることは非常にめずらしい。多く描かれているのは鹿なんだよ。縄文時代の土製品などはイノシシが大変多いんだが、それが弥生時代に入ると、イノシシに代わって鹿が多くなるんだ。

銅鐸にイノシシが描かれることは非常にめずらしい。多く描かれているのは鹿なんだよ。縄文時代の土製品などはイノシシが大変多いんだが、それが弥生時代に入ると、イノシシに代わって鹿が多くなるんだ。

![]() どうしてだほ?

どうしてだほ?

![]() それには縄文時代と弥生時代の生業の違いが関係しているようだね。縄文時代は狩猟・漁労・採集といったものが人々の生活を支えていたんだ。ところが、弥生時代になると大陸から米作りが伝わり、人々の生活は大きく変化する。

それには縄文時代と弥生時代の生業の違いが関係しているようだね。縄文時代は狩猟・漁労・採集といったものが人々の生活を支えていたんだ。ところが、弥生時代になると大陸から米作りが伝わり、人々の生活は大きく変化する。

![]() そうなんですか?

そうなんですか?

![]() おそらく、縄文人は獰猛で多産なイノシシにパワーを感じ、弥生人は稲作のシンボルとして田の豊穣をもたらす神、ひいては子孫の繁栄をもたらす神の象徴として鹿にパワーを感じていたんだな。稲作が始まって、狩猟採集から食料の栽培生産へと変化したために対象獣も変わったんだよ。

おそらく、縄文人は獰猛で多産なイノシシにパワーを感じ、弥生人は稲作のシンボルとして田の豊穣をもたらす神、ひいては子孫の繁栄をもたらす神の象徴として鹿にパワーを感じていたんだな。稲作が始まって、狩猟採集から食料の栽培生産へと変化したために対象獣も変わったんだよ。

時代は変われど、人間は動物にさまざまな願いを託していたことを分かって欲しいんだ。そして大切なことは、この絵画が示すように、弥生人は稲作を始めたからと言って狩猟というものを止めたわけじゃないんだよと。

![]() たったこれだけの中に、それだけの情報が詰まっているのね。

たったこれだけの中に、それだけの情報が詰まっているのね。

![]() そう。ただし、他の遺物との比較があってのことだけどね。

そう。ただし、他の遺物との比較があってのことだけどね。

![]() 比較から、そういう考察が生まれるよってことだほ。

比較から、そういう考察が生まれるよってことだほ。

![]() そう、考察が生まれ、え?

そう、考察が生まれ、え?

![]()

![]() (トーハクくん、どうしちゃったの?)

(トーハクくん、どうしちゃったの?)

![]() ん、二人ともなんだほ?

ん、二人ともなんだほ?

![]() だから、絵画、彫刻、歴史資料、いろいろなイノシシが会場にはいるけれど、ぜひこの銅鐸も見ていってほしんだな。

だから、絵画、彫刻、歴史資料、いろいろなイノシシが会場にはいるけれど、ぜひこの銅鐸も見ていってほしんだな。

![]() うん、分かった。井上副館長、いろいろ教えてくれて、どうもありがとうなんだほ。

うん、分かった。井上副館長、いろいろ教えてくれて、どうもありがとうなんだほ。

![]() 皿井さん、河野さん、大橋さんもどうもありがとうございました。

皿井さん、河野さん、大橋さんもどうもありがとうございました。

さてトーハクファンのみなさん、私たちの紹介で、この特集に興味を持ってくれたかしら?

![]()

![]() 特集「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」は1月27日(日)までです。

特集「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」は1月27日(日)までです。

みなさんのご来館をお待ちしてまーす!

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくんとユリノキちゃん at 2019年01月15日 (火)

新年明けましておめでとうございます。

本年もトーハクは、「博物館に初もうで」と銘打って1月2日より開館。お天気に恵まれたこともあり、たくさんのお客様をお迎えし、幸先よいスタートをきることができました。新しい年明けをここはひとつ景気良く、ということで、「大判と小判」という特集の展示を本館14室にて2月3日(日)まで行っています。

折しもこのお正月、2日と3日の夜に、門井慶喜さん原作の「家康、江戸を建てる」がテレビドラマ化、放映され、特に3日の「金貨の町」は、京の金工家、後藤家の職人であった橋本庄三郎(後藤庄三郎光次)が家康のもとで小判を作ることをメインテーマに据えた内容。なんとタイムリー!これは必見と思っていたのですが、年末から続く飲み疲れか、不覚にも眠ってしまい見逃しました。再放送やっていただけないものでしょうか。

大判・小判は、金工家であった後藤家が製造を担いました。大判は豊臣秀吉が天正16年(1588)、御用金工家であった後藤家の5代、徳乗(とくじょう)に造らせた天正大判に始まり、後藤家はその後、江戸幕府の金工家も務め、必要に応じて大判を製造しました。また小判は、徳乗の門人で、徳川家康の命により徳乗の代理として江戸に下った後藤庄三郎光次(みつつぐ)が造ったのに始まり、金座で製造がなされました。金貨といっても純金ではなく、銀をまじえた合金を素材とします。それは金が高価であったことに加え、金のみでは柔らかすぎるためであったと考えられます。例えば享保大判の場合、金67.7%、銀27.68%、銅4.62%。元禄小判の場合、金57.37%、銀42.63%の合金とされます。これほど銀が多いと、普通は白っぽくなってしまうのですが、そこで色付(いろづけ)、色揚(いろあげ)と呼ばれる表面処理がなされました。それは何種類かの薬品を塗った後に加熱し、水で洗い流すことにより、表面では銀成分が溶け流され、濃度の高い金が現れるというものです。

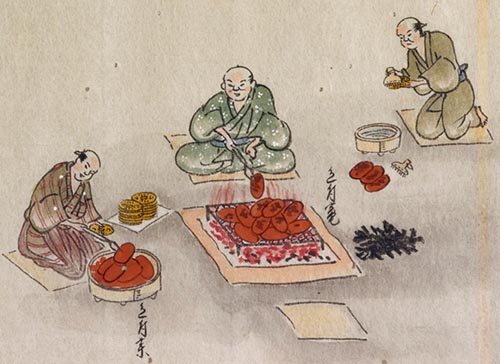

今回は展示していませんが、当館には後藤家が小判を製造している様子を描いた巻物「小判所並後藤ニテ小判仕立絵図」(江戸時代19世紀 東京国立博物館蔵)があり、そこでは文様や極印を打ったり(画像1)、色付をしている工人の様子が描かれています(画像2)。

画像1:模様や極印を打つ

画像2:色付(色揚)をする

大判小判はよく時代劇やマンガにも登場します。いっとう私の印象に残っているのは、テレビアニメの「ルパン三世」の、いわゆるファーストシリーズ(ルパンのジャケットは緑。セカンドシリーズが赤だったので、リトマス試験紙の変化になぞらえて、青→赤は三世つまり酸性、と覚えた人もおられましょう)の最終回。発掘された大判小判をルパン一味はまんまとせしめるのですが、あまりに事が上手く運んだことに、ルパンは不審を抱きます。「次元、その小判、かしてみな。」カリッと噛んだ小判は割れて、中から銭形警部の仕込んだ発信機が出てくるのでした・・(テレビの話ばかりで恐縮です)

本物の山吹色の輝きを、ぜひご覧にお運びください。お待ちしています!

本館14室の展示の様子

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(博物館教育課長) at 2019年01月10日 (木)

こんにちは。考古室研究員の山本です。

今回がはじめてのブログ登場です。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

ただいま平成館企画展示室では、特集「松山・徳島の考古学」(~12月25日(火))を開催しています。

この展示は考古相互貸借事業により、当館から作品をお貸出しするかわりに、松山市考古館と徳島市立考古資料館の所蔵する考古資料をお借りして展示しています。

入り口付近からみた西側ケース

この展示では地域の特性に触れることができるのも見どころのひとつ。両館からは、縄文時代から平安時代まで、多岐にわたる作品をお貸出しいただいています。

それでは同じ四国(高知)出身の私から、ふだん考古展示室でお目にかける機会のない魅力的な作品をご紹介しましょう。

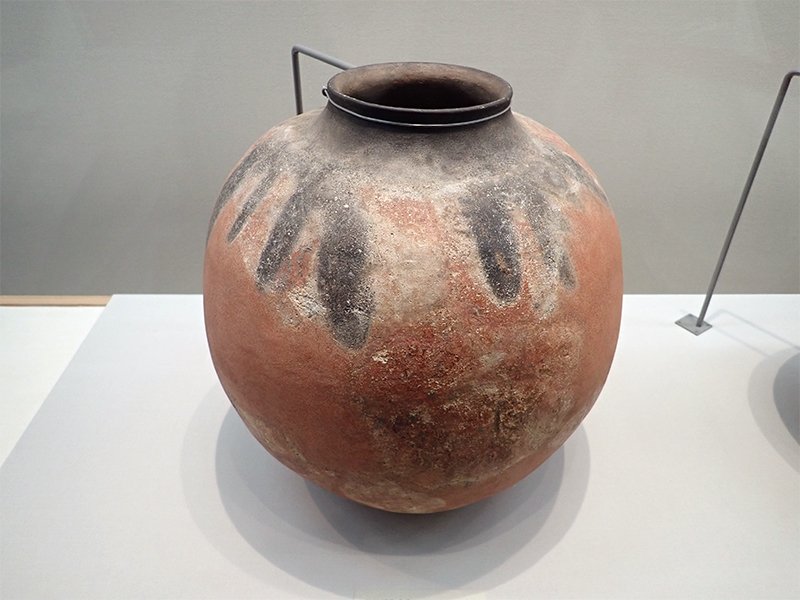

まず松山市からは、大渕遺跡の彩文(さいもん)壺形土器です。大渕遺跡は縄文時代晩期の遺跡で、松山平野に水田稲作が定着する過程を知るうえで重要な遺跡です。

彩文壺形土器 愛媛県松山市 大渕遺跡出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 松山市考古館蔵

夏の縄文展で、いろんな土器をご覧になって縄文土器に強くなった皆さんも、この壺を見ればびっくりするのではないでしょうか?

まん丸なフォルムに、短い口。口の周りの黒い模様は、まるで茄子の“へた”のようですね。個人的には、地元の高知の美味しい秋茄子を思い出してしまいます。この模様は土器を焼くときに、こうなることを意図して炭素を吸着させたものと考えられます。つまり狙ってナスビのように仕上げたのです。

これは似たような土器が朝鮮半島からも見つかっていますが、全く同じものはありません。水田稲作が行われるようになる時期に突然あらわれた、謎の多い土器なのです。

次に、徳島市からは弥生時代に製作された木偶(もくぐう)です。

左:木偶 徳島市 庄遺跡出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀 徳島市立考古資料館蔵

ちょっとこわいリアルな表情の顔に、棒のような胴体部分。胴の部分は別の素材で組み合わせていたとも考えられています。

皆さんは縄文時代の土偶はよくご存知かと思いますが、この木偶は弥生時代のものです。こうした弥生時代の人形表現は、男女が対になるものが多くみられます。夏の縄文展でも、弥生時代の土偶形容器など男女一対になるものがありましたね。この木偶にもパートナーがいたかもしれません。パートナーはどんな姿だったのか、そもそもこの木偶さんは女性なのか男性なのか・・・興味は尽きません。

この他にも見どころたっぷりの展示となっていますので、ぜひ足をお運びいただけますと幸いです。

また、今回の展示で興味を持っていただけましたら、ぜひ松山と徳島へも足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。どちらもより多くの魅力ある考古資料、・・・そして美味しいお酒と海の幸が皆さまをお待ちしていることと思います。

出口側から見た東側ケース

毎年おこなってきました東京国立博物館での考古相互貸借事業も、今年度が最後となります。これまで楽しみにしてきてくださった皆さま、どうもありがとうございました。今後とも、当館所蔵資料での特集陳列は続けてまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

| 記事URL |

posted by 山本 亮(考古室研究員) at 2018年11月27日 (火)

長崎奉行所旧蔵のキリシタンの遺品を毎年、当館の特集展示でご紹介しています。

今年も先の1089ブログでご紹介した通り、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催中です。

1549年のザビエル来日。

これは日本史上の大きな事件ですが、日本とヨーロッパがつながったという点で世界史上でも注目すべきできごとです。

海洋国家ポルトガルの勢力拡大とイエズス会の非キリスト教地域への布教にかける強い意志とが相互に支えあって、ヨーロッパから見れば東の果てにある日本に到達したのです。

メダイ ヨーロッパ 明治12年12月内務省社寺局より引継ぎ 19世紀

ザビエルを表したメダイ。左上に「XAVIER」と書かれている。

当時のヨーロッパではローマ教会に批判的な2つの新興勢力がありました。

一つは宗教改革。ドイツのルターとフランス(スイス)のカルヴァンは、教会の権威よりも個人の信仰を重んじ、大きな変革を起こしました。

もう一つはオランダのエラスムスをはじめとしたヒューマニスト。教会に縛り付けられていた人間を解放して自由を取り戻すという思想の持ち主です。

中世のヨーロッパを覆い尽くしていたローマ教会から見ると危険な状況です。ローマ教会は異端を潰し、権威を保とうとします。

一方、新興勢力に対抗してローマ教会に服従を誓い、非キリスト教圏への布教に邁進したのがイエズス会です。

イエズス会はパリのモンマルトルの丘で創立しました。ザビエルがパリ大学在学中のことです。

私は司馬遼太郎『街道をゆく 南蛮のみちⅠ』に導かれて、ザビエルが学んだ聖バルブ学院を見て来ました。

パリ、カルチェラタンにあり、数度の改築を経ている。

現在はパリ第2大学の図書館に付属する建物。

石板の3行目に「COLLEGE SAINTE-BARBE」とある。

1460年の創立で、ザビエルは1525年から11年間在籍した。

この聖バルブ学院の隣に聖モンテーギュ学院があって、その学生ロヨラがイエズス会創始の志を立て、ザビエルを誘ったのです。

この2つの学校(カレッジ)には各国から学生が集まりました。

モンテーギュ学院には同じころカルヴァンがいましたからザビエルは会っているでしょう。30年ほど前にはエラスムスもいました。

卒業後世界史の大きな舞台で対立する両者が同じ大学から巣立っていることは興味深いことです。

ポルトガル国王とローマ教皇の後ろ盾を得て日本布教を独占したイエズス会ですが、教皇が変わると別の修道会も布教に加わりました。スペイン系のフランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティノ会などです。

これらは禁欲的で清貧を旨とし、イエズス会には批判的でした。イエズス会は布教の拡大を重視したため、人手と資金を必要とし、経営のため貿易の収入をあてるなど世俗化した部分が少なくなかったようです。

マニラに拠点を築いていたフランシスコ会は、1593年に初めて日本に宣教師を送り込みました。

禁教になるまであまり時間はありませんが、61人の宣教師が来日したといいます。

その痕跡はキリシタンの遺品にも見られます。

写真は、幼子イエスを抱く聖アントニウスの像です。ロープを腰に巻いて垂らすのがフランシスコ会の特色で今も受け継がれています。また、裸足、地味な服も清貧を標榜する修道会の特色です。

次は無原罪の聖母の銅牌(プラケット)です。聖母マリアの周囲に8つの結び目を表したロープが表されています。

これと同じ図柄のものが、長崎の出津(しつ)にあるド・ロ神父記念館にあります。世界文化遺産に登録された出津にはフランシスコ会系の絵画(原爆で焼失)もあったことが知られています。

重要文化財 聖アントニウス像 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

象牙製。左手に幼子イエスを抱いています。

重要文化財 銅牌 無原罪の聖母 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

1590年代から1620年代まではポルトガル系のイエズス会に加え、スペイン系のフランシスコ会等の修道会が対立しながら布教をしていました。

1600年には嵐に流されてオランダ船デ・リーフデ号が現在の大分県に漂着します。その船尾にはエラスムスの木像が付けられていました。

オランダはキリスト教の布教をしないという約束で、ヨーロッパで唯一日本と交易を続けることになります。

エラスムス像 栃木・竜江院蔵

右手に持つ巻物に、「ERASMVS ROTTERDAM 1598」と書いてあったのがかなり剥げています。

リーフデ号は1598年にロッテルダムを出発しました。

今回は展示していませんが、来年展示しますのでご期待ください。

今年7月に長崎県と熊本県にまたがる潜伏キリシタン関連遺跡が世界遺産に登録されました。

当館の展示会場では長崎県の資料提供を得て世界遺産のパネルを掲示し、長崎県制作のパンフレットを配布していますので、ご観覧の際はぜひご覧ください。

みなさんのご来館をお待ちしています。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(企画課長) at 2018年11月23日 (金)

こんにちは、絵画・彫刻室の鷲頭です。

今、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催しています。

普段は日本の絵画を取り扱う業務を担当していますが、南蛮美術に惹かれる身として、この展示をとても楽しみに待っていました。

そこで、今回は、キリシタン遺物のなかでもとくに広く知られている、2種類の銅牌についてご紹介します。

<その1 銅牌(エッケ・ホモ)>

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) ヨーロッパ 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

この作品は、片手に納まるくらいのサイズの金属製のレリーフです。

茨の冠を被り、右手に芦の杖を持つイエス・キリストが表わされています(マタイの福音書27章29節)。

イエスの罪を見いだせない総督ピラトが、群衆の前にイエスを引き出して「エッケ・ホモ(見よ、この人を)」と言う場面(ヨハネの福音書19章5節)に基づいており、イエスの受難を示す、キリスト教美術のテーマのひとつとして知られています。

この銅牌は、16世紀から17世紀のヨーロッパで作られたもので、禁教前の日本に輸入されました。当初は、キリスト教のミサや礼拝などで用いられたと考えられます。

日本では、この銅牌のモチーフをお手本にして、模造品が作られたり・・・

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

さらには長崎奉行所が、本来の使用目的とは真逆の「踏絵」に使用したりしました。

重要文化財 板踏絵 キリスト像(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

また、このようなタイプのレリーフは、ヨーロッパで大量に生産されたようです。

例えば、ニューヨークのメトロポリタン美術館にも、そっくりな作品が収蔵されています。

大きさまでほぼ同じ。

銅牌(エッケ・ホモ) 2012.545.3 Metropolitan Museum of Art, Gift of Joseph G. Reinis, 2012

※展示していません

実は、よく似たプラケット(メダル)が国外のオークションで時々、取引きされており、やはり相当数が製造されていたのでしょう。

ところで、このイエスの図像には、おそらく元になった絵があっただろうと考えています。

しかし、油彩画や版画を探してみても、イエスが肩にローブをかけた姿などはよくあるのですが、これとピッタリな作品は、未だ見つけられていません。

捜索の旅は、まだまだ続きます。

<その2 板踏絵(ピエタ)>

重要文化財 板踏絵 キリスト像(ピエタ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

次にご覧いただくのは、十字架から降ろされたイエスの遺骸を聖母が抱きしめる場面、いわゆる「ピエタ」を表わした銅牌です。

踏絵として利用された歴史がありますが、板の中央に填め込まれたピエタの銅牌は、本来はミサなどに用いる道具だったと思われます。

このピエタについては、「元ネタ」らしき銅版画を見つけました。

Hans Collaert II もしくはHans Collaert III, Pieta, VII,55,34, Kunstsammlungen der Veste Coburg/Germany.

※展示していません

ちょうど反転させたかのような図像です。

この版画は、16世紀後半から17世紀前半にかけて、ヨーロッパにおける銅版画の製作地の一大拠点だったアントウェルペン(ベルギー)で活躍したコラールト工房のピエタです。

この銅版画は無背景ですが、もしかすると銅牌のように都市風景が描かれたバージョンもあったのでしょうか?

答えは出ていませんが、当時西洋で流布していた図像が、ほぼ同時期に日本にも届いていたことに感動を覚えます。

展示室では、このほかにもキリシタン関係資料や当時のヨーロッパで刊行された日本に関する書籍を展示しています。

期間中、ぜひ会場に足をお運びください。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 鷲頭桂(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月09日 (金)