1089ブログ

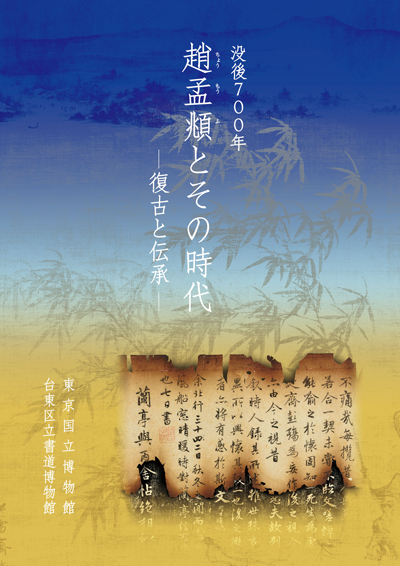

トーハク(会場:東洋館8室)と台東区立書道博物館の連携企画は、現在開催中の「没後700年 趙孟頫とその時代―復古と伝承―」(前期:~1月30日(日)、後期:2月1日(火)~2月27日(日))で19回目を数えます。

今年は、元時代(1279~1368)を代表する文人の趙孟頫(ちょうもうふ、1254~1322)、そして同時代の書画に焦点を当てました。

両館あわせて6つのテーマ(【1】趙孟頫前夜 【2】趙孟頫と元時代の書 【3】趙孟頫の学書 【4】元時代の絵画 【5】明清時代における受容 【6】日本における受容 〈注〉【3・6】:書博のみ、【4】:後期はトーハクのみ)を設け、前後の時代や日本の書画にも目を向けながら、趙孟頫をはじめとする元時代の書画の魅力と後世の受容についてご紹介する企画です。

今回のブログでは、トーハクで展示のオススメの書跡を、テーマに沿ってお伝えします。

トーハク東洋館8室の展示風景

台東区立書道博物館の展示風景

南宋時代(1127~1279)の末期に、宋王朝の皇族として生まれた趙孟頫。

祖国を滅ぼしたモンゴル人の元王朝に仕えて高官に至り、ときに非難も受けました。

一方、異民族王朝のもと、書画をはじめとする祖国の伝統文化を護持し、中国書画史に偉大な業績を残したことは高く評価されています。

「趙孟頫前夜」

趙孟頫が活躍する前夜、宋時代には、正統的な王羲之(おうぎし)・王献之(おうけんし)の書が尊重されました。

宋人は高度な技法に基づく書の美しさよりも、自己の精神を筆墨に託した自由な表現を追求しました。

特に「宋の四大家」と称される北宋の能書、蔡襄(さいじょう)・蘇軾(そしょく)・黄庭堅(こうていけん)・米芾(べいふつ)の書には、創意に富む個性的な表現が窺えます。

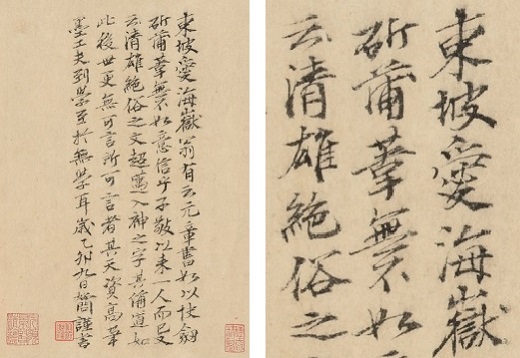

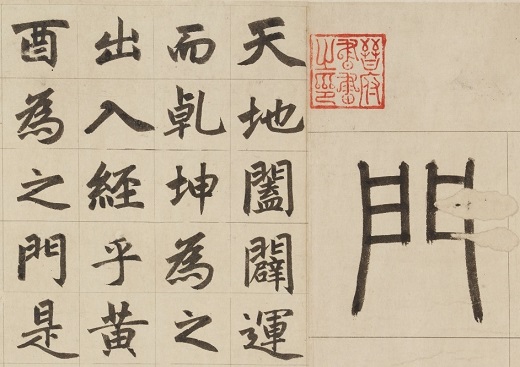

行書虹県詩巻(ぎょうしょこうけんしかん)(部分)

米芾筆 北宋時代・崇寧5年(1106)頃 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

「行書虹県詩巻」は、虹県(安徽省泗県)を訪れた際に作った詩を大字の行書で書いた1巻。米芾(1051~1107)、最晩年の書です。

壮年期は「集古字」と評されるほど、王羲之ら古人の書法を徹底的に学び、晩年はその技法に拘泥されない、豪放で変化に富んだ作風に至りました。

本作は筆勢が豊かで、ニジミとカスレ、線の太細、傾きがよく調和し、一紙のなかに筆墨の様々な表情がみてとれます。

行書虹県詩巻跋(ぎょうしょこうけんしかんばつ)(部分)

劉仲游、元好問筆 金時代・大定13年(1173)、モンゴル帝国・憲宗5年(1255) 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

米芾の「行書虹県詩巻」は、のちに金の田瑴(でんかく)、劉仲游(りゅうちゅうゆう)らが所蔵し、巻末には劉仲游や詩人として名高い元好問(げんこうもん、1190~1257)らの跋がみられます。

南宋に対峙した華北の金では、世宗・章宗の頃に漢民族文化の摂取が積極的に行われました。

書においては、蘇軾や米芾などの北宋文人の作が重んじられました。

「趙孟頫と元時代の書」

趙孟頫は、王羲之を主とする晋唐の書法に習熟し、それを規範とする復古主義を唱導しました。

古典の筆法や形を尊重した趙孟頫の理念と典雅な作風は一世を風靡し、宋時代以来の書の流れを大きく転換させました。

一方、元時代も後半期になると、古法をふまえながらも、趙孟頫とは異なる野趣に富む峻厳な表現が現れました。

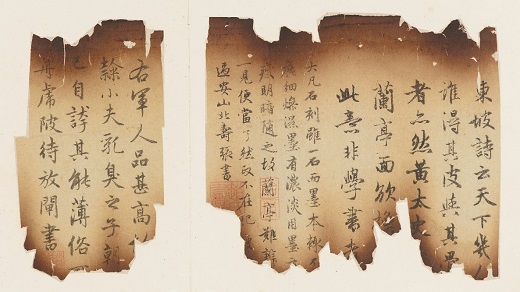

独孤本定武蘭亭序並蘭亭十三跋(どっこぼんていぶらんていじょならびにらんていじゅうさんばつ)(部分)

趙孟頫筆、原跡:王羲之筆 元時代・至大3年(1310)、原跡:東晋時代・永和9年(353) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博通期展示、頁替えあり】

「独孤本定武蘭亭序並蘭亭十三跋」は、趙孟頫が57歳の時に、僧の独孤淳朋(どっこじゅんぽう)から譲り受けた宋拓本の「定武蘭亭序」に、13の跋と蘭亭序の臨書を認めた1帖。

悠然とした筆使いで、どこを切り取っても王羲之ら晋唐の書を彷彿とさせる、格調高い書法です。

「右軍(王羲之)の人品は甚だ高し。故に書は神品に入る。」などと述べる跋や、その字姿には、王羲之に対する尊崇の念が表れます。

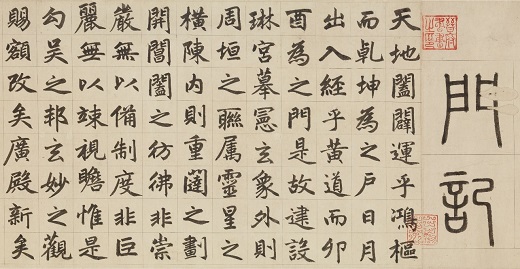

楷書玄妙観重脩三門記巻(かいしょげんみょうかんじゅうしゅうさんもんきかん)(部分)

趙孟頫筆 元時代・14世紀 東京国立博物館蔵【東博通期展示、場面替えあり】

蘇州(江蘇省)の道教寺院、玄妙観は、元時代に改名されて額を賜った際、三清殿と三門を改修し、二つの記念碑が建てられました。

この「楷書玄妙観重脩三門記巻」は後者の碑文の原稿で、篆書の題額と行楷書の本文はともに趙孟頫49~50歳頃の書とみられます。

題額は謹厳な筆使い。本文は唐の李邕(りよう)の書法を素地としたとみられ、重厚かつ流麗な筆致。墨色の美しい端整な字姿は、各種の書体に優れた趙孟頫の技量の高さを伝えています。

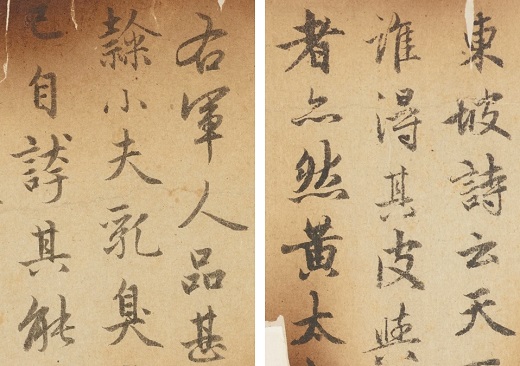

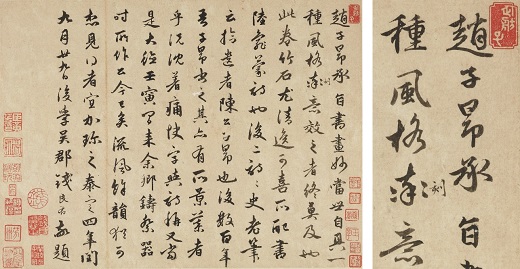

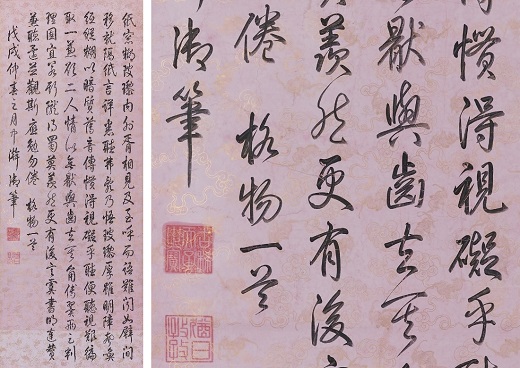

行書趙孟頫竹石図跋(ぎょうしょちょうもうふちくせきずばつ)(写真右は部分)

銭良右筆 元時代・泰定4年(1327) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

「行書趙孟頫竹石図跋」は、竹石図と唐の陸亀蒙(りくきもう)・杜甫(とほ)の詩を揮毫した趙孟頫49歳時の書画巻(欠失)に添えられた跋文。趙孟頫の没後5年、銭良右(せんりょうゆう、1278~1344)50歳時の書です。

銭良右は趙孟頫の逝去を悔やみ、書画の風格や韻致はこの1巻から今もなお想像できると称えています。

文意と趙孟頫に近似する温雅な字姿には、敬慕の念と影響の大きさが窺えます。

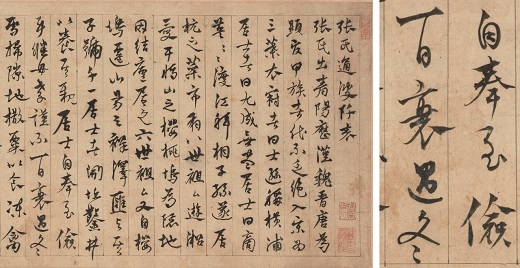

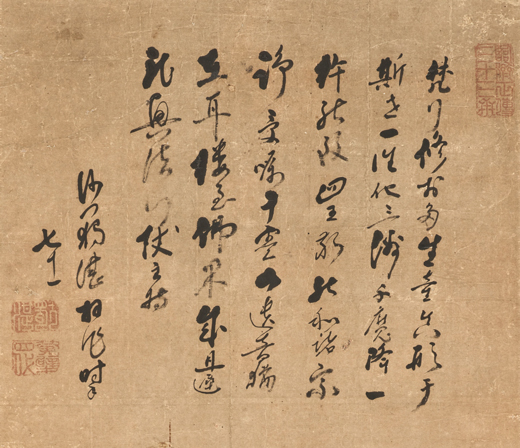

張氏通波阡表巻(ちょうしつうはせんぴょうかん)(部分)

楊維楨筆 元時代・至正25年(1365) 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博通期展示】

「張氏通波阡表巻」は、元末明初の詩人として著名な楊維楨(よういてい、1296~1370)が、張麒(ちょうき)のために、松江(上海市)の通波塘に建てる墓碑(阡表)の文章を書いた1巻。松江に居した70歳時の書です。

隷書の筆意が残る章草など、草行楷の各体の筆法を混用、調和させながら、険しく鋭い筆致で書写されます。

楊維楨は趙孟頫の復古の流れを受け、章草などの古法を調和させた、野趣に富む新奇な表現に至ったものとみられます。

「明清時代における受容」

明時代の中期と後期の書画壇で最も影響力のあった文徴明(ぶんちょうめい)と董其昌(とうきしょう)。文徴明は趙孟頫を崇拝、董其昌は痛烈に非難し、その評価は実に対照的でした。

清の乾隆帝(けんりゅうてい)は趙孟頫の書法を重んじ、当時、宮廷を中心に趙孟頫風の書が流行しました。

明から清時代中期まで趙孟頫の評価は揺れながらも、多くの者が趙孟頫の書を介して伝統的な書法を学びました。

清時代も後期になると、伝統書法そのものが変容を迫られました。

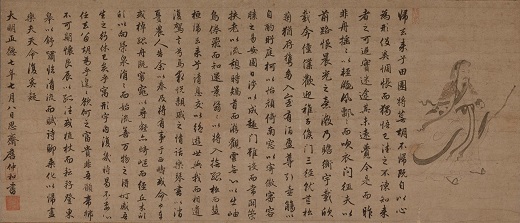

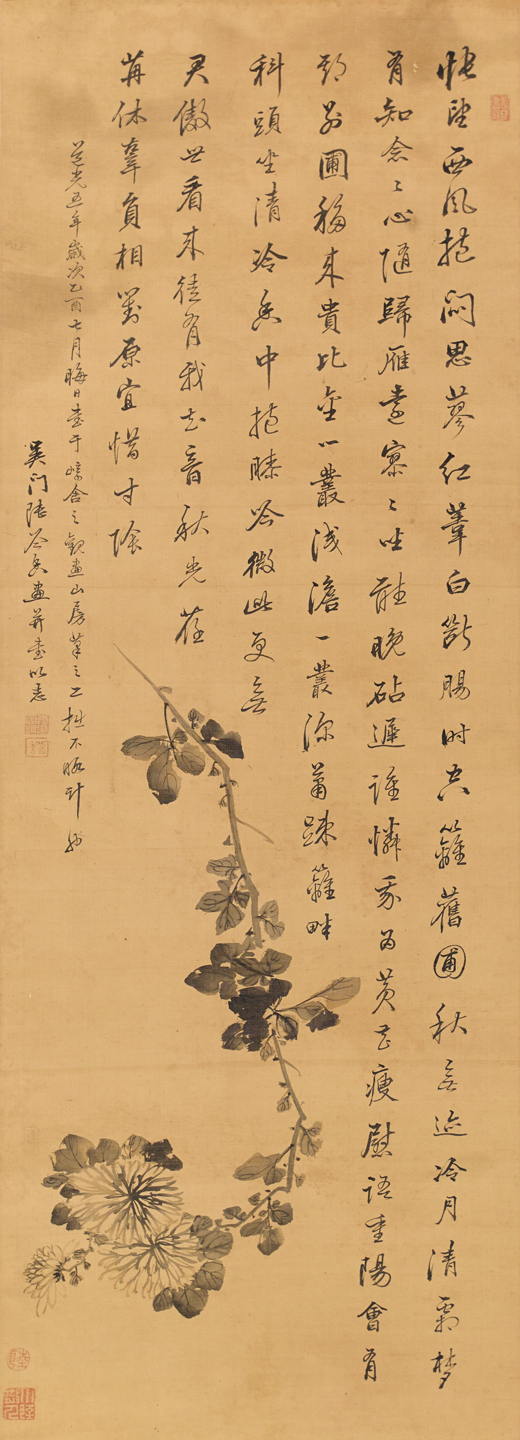

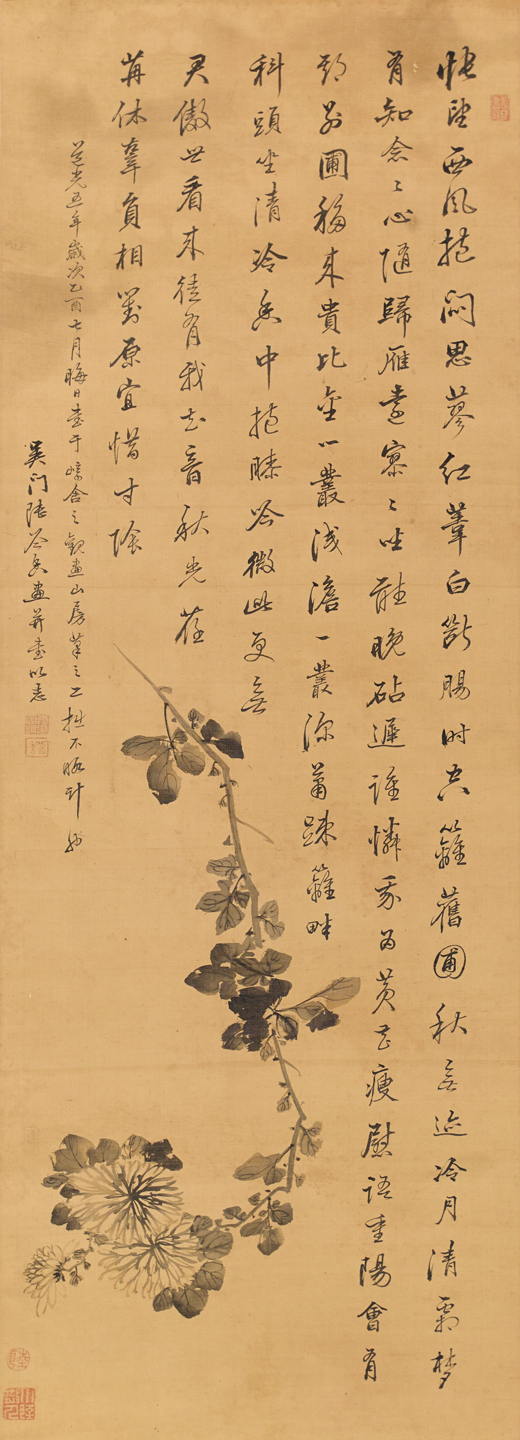

行書陶淵明帰去来図画賛軸(ぎょうしょとうえんめいききょらいずがさんじく)(写真下は部分)

詹仲和筆 明時代・正徳7年(1512) 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

「行書陶淵明帰去来図画賛軸」は、寧波・杭州(浙江省)で活躍した明の書画家、詹仲和(せんちゅうか)が、陶淵明の像と代表作「帰去来辞」を揮毫した一幅です。

絵画には繊細な線描、書には王羲之や趙孟頫の行書を祖述する気品ある字姿がみられます。

詹仲和は王羲之、趙孟頫の書法を学び、また墨竹や白描(線描主体の絵画)などの絵画に優れました。

行書格物篇軸(ぎょうしょかくぶつへんじく)(写真右は部分)

乾隆帝筆 清時代・乾隆43年(1778) 東京国立博物館蔵【東博後期展示】

「行書格物篇軸」は、雲間に飛びかう蝙蝠の吉祥紋様を金泥で描いた薄桃色の蠟箋に、「格物」と題する詩を書写した1幅。乾隆帝(1711~99)68歳時の書です。

草書をまじえた流麗な筆使いによる行書は、端整な書きぶりです。

太細の変化の少ない線条は乾隆帝独特のものですが、温雅な字姿は愛好した趙孟頫の書を想起させます。

トーハクと台東区立書道博物館、両館の展示作品を通して、現代まで受け継がれてきた中国伝統の書画文化に親しんでいただけますと幸いです。

| 没後700年 趙孟頫とその時代―復古と伝承― 編集:台東区立書道博物館 編集協力:東京国立博物館 発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団 定価:1,200円(税込) ミュージアムショップのウェブサイトに移動する |

|

カテゴリ:研究員のイチオシ、書跡、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2022年01月21日 (金)

東洋館8室では、特集「江戸時代にもたらされた中国書画」(~10月17日(日)、一部展示替あり)を開催しています。

東洋館8室 会場風景

「国が鎖(とざ)されていた」という印象のある江戸時代ですが、中国大陸の文化を伝える人や物は、長崎の交易などを通じて日本に入ってきていました。

この特集では、東京国立博物館所蔵および寄託の優品を展示し、以下の四つの視点から、江戸時代にもたらされた中国書画の魅力をお伝えします。

(1)黄檗僧と禅宗の書画

中国で明時代末期から清時代初期にかけて勢力を拡大した臨済宗(りんざいしゅう)の一派、黄檗派(おうばくは)は、隠元隆琦(いんげんりゅうき)の来日が呼び水となって、江戸時代の日本でも広まっていきました。

黄檗派の僧侶の来日は以後も続き、教義のみならず、彼らの書画の趣味が伝わりました。

草書韋駄天像賛 独湛性瑩筆

江戸時代・元禄11年(1698)

[9月26日まで展示]

独湛性瑩(どくたんしょうけい)は、中国福建地方の出身です。

隠元に従って来日し、その法を嗣ぎ、京都宇治の黄檗山萬福寺(まんぷくじ)4世の住持となりました。

韋駄天像(いだてんぞう)に漢詩を書いたこの作品は、独湛71歳の時の作です。

草書韋駄天像賛(部分)

ヘタウマともいうべき素朴な造形の韋駄天と、ぽてぽてした墨のにじみが印象的な書風のコラボに、何ともいえない味わいがあります。

羅漢図(模本) 渡辺秀実筆、原本=陳賢筆

江戸時代・文政5年(1822)

[9月28日から展示]

中国福建の画家、陳賢(ちんけん)によって制作され、長崎の黄檗寺院である聖福寺に献納された羅漢図を、渡辺秀実(わたなべしゅうじつ、号鶴洲)がほぼ原寸大で模写したもの。

秀実は、渡来品の鑑定をする唐絵目利(からえめきき)の家に生まれた画家です。

羅漢図(模本)(部分)

人物の陰影やシワは、もとの陳賢作品(神戸市立博物館蔵)にも認められますが、秀実の模写には何ともいえない生々しさがあり、独自の魅力を放っています。

(2)沈銓の花鳥図とその波及

沈銓は、清時代に活躍した花鳥画家です。

長崎に2年弱滞在し、その名を日本に広めました。

鮮やかで濃厚な彩色、独特のリズムある筆法が特徴で、その画風は日本で一世を風靡しました。

鹿鶴図屛風 沈銓筆 清時代・乾隆4年(1739)

鹿鶴図屛風 沈銓筆

清時代・乾隆4年(1739)

(上=右隻、下=左隻)

将軍家のコレクションにあったという屛風です。

鹿鶴図屛風(左隻、部分・桃、鶴)

桃の実のツヤツヤした発色のよいピンクと白、鶴の肉感としっかりした羽毛の線描が、よく知られた沈銓画の魅力といえるでしょう。

鹿鶴図屛風(左隻、部分・波)

鹿鶴図屛風(右隻、部分・枝葉)

一方で、泡立つ波頭を表わすやわらかく淡い墨の線、ツタの枯葉にみられる繊細なグラデーションも、その卓越した画技を伝えています。

(3)来日した明国・清国人の書画

交易の窓口として栄えた長崎には、明から清時代にかけて、中国大陸から商人・文化人が訪れていました。

彼らのうち書画のたしなみをもつ者は、中国文人文化に憧れのあった日本の文芸界で歓迎されたようです。

その作品は当時の大陸の一級品ではありませんが、一般の書画愛好家の水準がわかる、興味深い資料です。

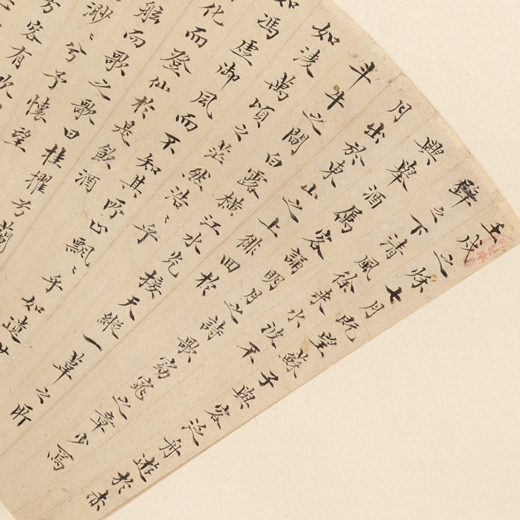

菊折枝図 陸雲鵠筆

江戸時代・文政8年 (1825) 個人蔵

陸雲鵠(りくうんこう)は蘇州(そしゅう)出身の商人。

しばしば来日し、長崎の画家である石崎融思(いしざきゆうし)、川原慶賀(かわはらけいが)らと交流しました。

菊折枝図(部分)

本作では、清時代の人気小説『紅楼夢(こうろうむ)』のヒロインたちが作中で菊を詠んだ七言詩2首を書き、瀟洒な墨菊を描き添えています。

当時の商人の教養の程度や関心の対象がわかる作品です。

(4)市河米庵にみる江戸文人の中国書跡受容

「幕末の三筆」に数えられる書家、市河米庵(いちかわべいあん)は、中国文物の収集・鑑識に尽力し、自選のコレクションカタログを出版しています。

東京国立博物館にはそのコレクションの一部が収蔵されています。

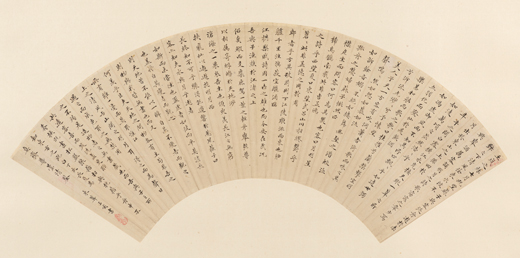

楷書前赤壁賦扇面 市河米庵筆

江戸時代・19世紀

北宋時代の蘇軾(そしょく)の詩「前赤壁賦(ぜんせきへきふ)」を、細楷で扇面に揮毫しています。

楷書前赤壁賦扇面(部分)

非常に精緻に書かれており、書技の高さはもとより、筆や墨など中国製の文房具へのこだわりが背景に想定されます。

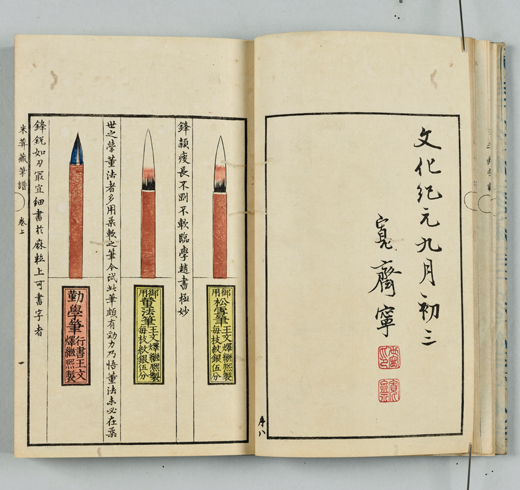

米庵蔵筆譜 市河米庵編

江戸時代・天保5年(1834)

米庵の唐筆(とうひつ、中国製の筆)コレクションから、218枝を選び、図と考証を付けて、彩色刷りで刊行された図録です。

筆の形状や銘のほか、適合する書体・書風についても記され、筆の考証は中国書法研究の一環であるという姿勢がうかがえます。

本特集を通じて、江戸時代、波濤を超えて日本に新たな書画を運んだ人々の営みに思いを馳せていただければ幸いです。

| 江戸時代にもたらされた中国書画 編集・発行:東京国立博物館 定価:660円(税込) カラー24ページ 各作品の詳細な説明については、こちらの小冊子もご参照ください。 |

|

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室) at 2021年09月10日 (金)

東洋館8室で開催中の特集「宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡」(~4月11日〈日〉)は後期に入りました。

前回のブログ「明時代の宮廷絵画とその系譜(1)――緻密な描写をたのしむ」につづき、本ブログでは、「比べる」をキーワードに、本特集展示の楽しみ方をご案内します。

(前回のブログ「明時代の宮廷絵画とその系譜(1)――緻密な描写をたのしむ」に移動する)

本展のおすすめの並びの一つは、王諤(おうがく)筆「山水図軸(さんすいずじく)」、王世昌(おうせいしょう)筆「山水図軸」、朱端(しゅたん)筆「寒江独釣図軸(かんこうどくちょうずじく)」です。

山水図軸 王諤筆 中国 明時代 16世紀

山水図軸 王世昌筆 中国 明時代 16世紀

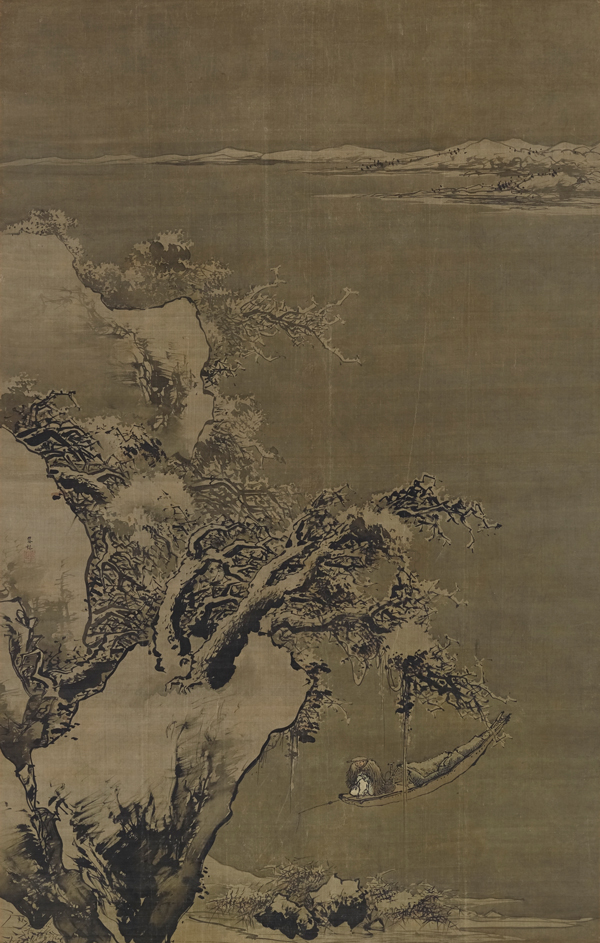

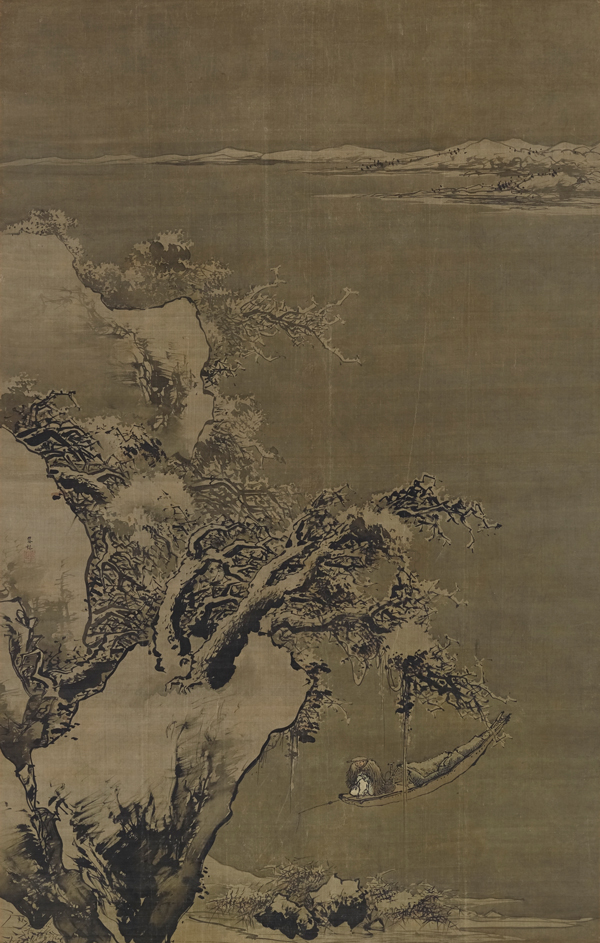

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆 中国 明時代 16世紀

右から

山水図軸 王諤筆 中国 明時代 16世紀

山水図軸 王世昌筆 中国 明時代 16世紀

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆 中国 明時代 16世紀

この3作品には、次のような共通点があります。

・16世紀頃の宮廷画家が絹に墨と淡彩で描く。

・山水を描き、点景として人物を描きこむ。

・いわゆる「馬夏様式(ばかようしき)」に属する。

では、相違点についてはどうでしょうか?

まず、描かれた季節について考えてみましょう。

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・積雪)

一番わかりやすいのは、朱端筆「寒江独釣図軸」の冬でしょう。

画面には全体にうっすらと墨が刷かれ、山や樹木の一部を白く塗り残すことで、雪の降り積もった様子が表わされます。

釣り人の笠や蓑、舟にも雪が降り積もっています。

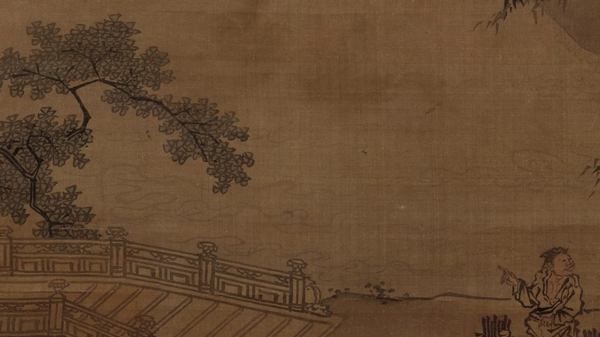

山水図軸 王世昌筆(部分・紅葉)

王世昌筆「山水図軸」は、広葉樹にうっすらと赤茶色が塗られた紅葉の表現が確認できることから、秋と判断できます。

山水図軸 王諤筆(部分・柳)

王諤筆「山水図軸」は、やや迷いますが、枝垂れ柳の緑が美しいのは春から夏にかけてです。

柳の後ろには、靄がただよい、木々や建物の屋根がおぼろに見えています。

このような春霞を思わせる大気の表現から、春の景としたいと思います。

大気の表現に関心を移せば、最も印象的なのは王世昌筆「山水図軸」といえそうです。

山水図軸 王世昌筆(部分・風)

強い風に吹き散らされて、小枝や葉が宙に舞っています。

画面左側の余白には、淡墨の塗り残しで表わされた白い帯が斜めに幾筋も見え、山から吹き下ろす風の存在を伝えます。

山水図軸 王世昌筆(部分・水面)

これを受けて水面が波立つ様子は、とがった筆線で表わされています。

山水図軸 王諤筆(部分・水面)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・水面)

王世昌筆「山水図軸」と比べると、王諤筆「山水図軸」に描かれる、やわらかくおだやかな水の流れ、朱端筆「寒江独釣図軸」の、波一つ立たない静まりかえった水面も、それぞれ趣深く感じられます。

人物表現はどうでしょうか?

山水図軸 王諤筆(部分・人物)

山水図軸 王世昌筆(部分・人物)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・人物)

いずれも人体の構造をよくとらえた、描写角度に齟齬のない、きっちりとした表現です。

王諤と王世昌は、衣に打ち込みと強弱(肥痩)のはっきりした筆線を用いています。

王世昌の方が、若干、筆の速さが強調されているようです。

二人に比べると、朱端の衣の筆づかいは、どこか、たどたどしいですが、これは、王諤と王世昌の描く人物たちが、開放的に、空気に身をさらしているのに対し、朱端の人物は寒さに縮こまっているため、と解釈できるかもしれません。

三人の個性は、山石にほどこされた斧劈皴にも表われているようです。

山水図軸 王諤筆(部分・皴)

山水図軸 王世昌筆(部分・皴)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・皴)

右から

右から山水図軸 王諤筆(部分・皴)

山水図軸 王世昌筆(部分・皴)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・皴)

一番おとなしく優等生的な斧壁皴は、王諤のもの。

王世昌のそれは、衣と同様、筆線の勢いが強調されます。

朱端は、おどるような、遊びのある斧壁皴です。

筆墨の主張の強さは、画面の大きさとも密接に関わっています。

王諤筆「山水図軸」は縦146.0cmですが、王世昌筆「山水図軸」は206.0cm、朱端筆「寒江独釣図軸」は171.9cmです。

画面サイズと表現との対応関係は、複製図版では何ともお伝えできませんので、後はぜひ、会場にて確認していただければ幸いです。

| 宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡 編集・発行:東京国立博物館 定価:660円(税込) カラー24ページ 各作品の詳細な説明については、こちらの小冊子もご参照ください。 |

|

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室) at 2021年03月23日 (火)

東洋館8室では、特集「宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡」(前期:~2021年3月21日〈日〉、後期:3月23日〈火〉~4月11日〈日〉)を開催しています。

当館所蔵、寄託の中国絵画といいますと、まずは国宝の李迪筆「紅白芙蓉図軸」に代表されるような、宋時代、12から13世紀の作品が有名です。

しかし、実は明時代、15から16世紀の宮廷画家と、その系譜に属する画家たちの作品にも、かなりの優品がそろっています。

今回は、これらをまとめてご覧いただこうという特集になります。

東洋館8室 展示風景

大きな作品が多く、会場では、その迫力、「画面の圧」も楽しんでいただきたいのですが、このブログでは、さすが宮廷画家! と思えるような、緻密な細部描写をいくつかご紹介したいと思います。

1. 呂紀筆「四季花鳥図軸」

重要文化財 四季花鳥図軸 呂紀筆 中国 明時代・15~16世紀

呂紀(りょき)は、明時代の花鳥画を主導した画家で、日本にも大きな影響を及ぼしたことで知られます。

重要文化財 四季花鳥図軸(春)(部分・鳩)

こちらは、その代表作「四季花鳥図軸(しきかちょうずじく)」四幅対の一部です。

鳩のクチバシや頭部、目の虹彩の部分などには繊細なグラデーションがかけられ、後頭部や肩の羽一枚一枚が丁寧に描かれています。

また、やわらかい墨の線によって一本一本描かれた羽毛が、鳩の全身をびっしりと覆っているのも確認できるでしょう。

重要文化財 四季花鳥図軸(春)(部分・桃)

こちらは咲き誇る桃の花。

さまざまな角度から表わされた花びらや葉には、やはり美しいグラデーションが見られます。

蕊(しべ)の描写も細やかで、蕚(がく)や葉の輪郭には墨と赤茶色が重ねられ、枝全体がほのかに紅く色づいている様子が再現されます。

2. 周全筆「獅子図軸」

獅子図軸 周全筆 中国 明時代・15世紀

「獅子図軸(ししずじく)」は、幅2メートル近い画絹いっぱいに父子の獅子が描かれた、豪壮な雰囲気の作品です。

獅子図軸(部分)

左=父獅子の顔、右=子獅子の顔上=父獅子の顔、下=子獅子の顔

迫力はあるけれども、画家の実感が伴わないせいか、どこかユーモラスでもある獅子たちの表情も見所ですが、

獅子図軸(部分・毛描)

たてがみや体毛に見られる、様々な種類の線描には、さすがの技巧が光っています。

3. 「売貨郎図軸」

売貨郎図軸 筆者不詳 中国 明時代・15~16世紀 石島護雄氏寄贈

貨郎は行商人のことです。

明時代の宮廷では、元宵節(げんしょうせつ、旧暦1月15日)の出しものとして劇団員が扮した華美な貨郎を描く主題が流行したようです。

この「売貨郎図軸(ばいかろうずじく)」は、宋時代絵画として伝わってきましたが、明時代宮廷画家によるものと推察されます。

売貨郎図軸(部分・貨郎と子ども) 筆者不詳 中国 明時代・15~16世紀 石島護雄氏寄贈

指に小鳥をとめた貨郎と、子どもたちが会話をしています。

子どもたちの美しい衣装も見所です。

売貨郎図軸(部分・屋台)

豪華な屋台の中には、多種多様な鳥が描かれ、鳥名を記した紙札がひるがえります。

売貨郎図軸(部分・蛙と猿)

画面手前には、片足はだしの腕白小僧が、サソリのついた棒で捕まえた蛙を片手にぶら下げて、走っています。

屋台の下にぶらさがった猿がそれを面白そうに眺めており、そのさらに下には、脱ぎ捨てられたくつが見えます。

あるいは猿がいたずらして、くつを隠したのかもしれません。

売貨郎図軸(部分・踊る子ども)

画面手前左には、腕をからませて踊っている子どもたちの姿も見えます。

今となってはこれがどのような遊びなのかわかりません。

この作品には、このような見る人の目をたのしませる仕掛けがちりばめられているのです。

特集「宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡」では、このほかにも、じっくり細部をご覧いただきたい作品が多く展示されています。

ぜひ会場で、明時代宮廷画家たちの画技をおたのしみください。

| 宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡 編集・発行:東京国立博物館 定価:660円(税込) カラー24ページ 各作品の詳細な説明については、こちらの小冊子もご参照ください。 |

|

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室) at 2021年03月05日 (金)

こんにちは、日本絵画担当の金井です。

現在本館2階で開催中の「木挽町狩野家(こびきちょう かのうけ)の記録と学習」に関連して、前回は模本の果たした役割についてご紹介させていただきました。

今回は、木挽町狩野家が務めた江戸幕府の「奥絵師(おくえし)」がどのようなもので、どのように弟子を育成していたのかをみていきたいと思います。

(前回のブログ「模本たちの果たした役割」に移動する)

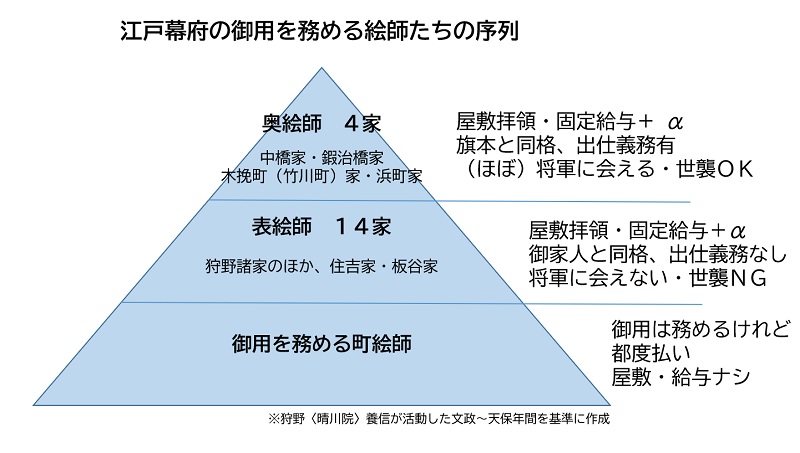

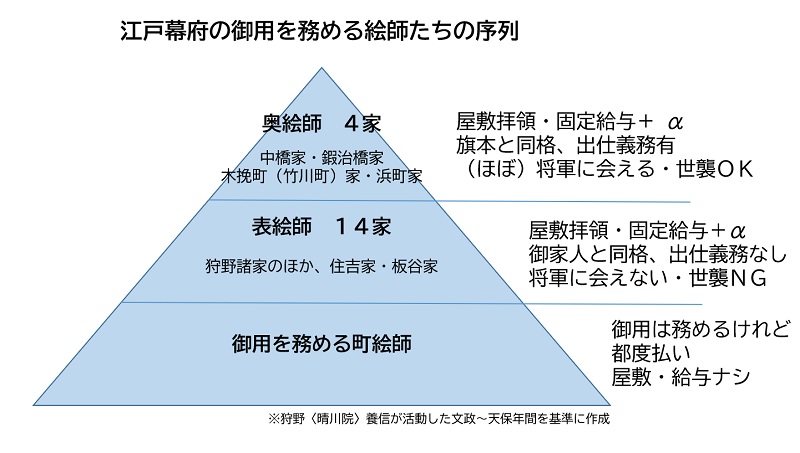

江戸幕府の御用を務める絵師のなかで、最上位に位置するのが奥絵師です。旗本にも匹敵する身分で、将軍への直々のお目見えOK、世襲もOK。絵の代金である報酬(画料)のほかに、家来持つための給与も支給されていました。

江戸幕府の御用を務める絵師たちの序列

江戸幕府の奥絵師は、狩野探幽、尚信、安信の3兄弟から続く家柄にほぼ限られていました。探幽は鍜治橋に、尚信は竹川町(後に木挽町)に、安信は中橋に屋敷を拝領したので、それぞれ鍜治橋狩野家、木挽町狩野家、中橋狩野家と呼ばれています。

後に木挽町狩野家から分かれた浜町狩野家を加えたこの4家が奥絵師を名乗ることができました(※幕末には住吉家や板谷家も奥絵師になります)。

この奥絵師の筆頭を務め、画壇の中心的な役割を担ったのが木挽町狩野家です。

奥絵師の仕事は膨大です。まず一か月のうち、決まった日付に出仕(登城)し、「御絵部屋」と呼ばれる部屋に交代で詰めます。描くものは将軍のお好みの絵だけでなく、幕府から各大名家や朝廷、朝鮮国王への贈答品、姫たちの嫁入り道具、幕府役人たちへの褒美など多岐にわたりました。

ほかにも、全国の大大名から依頼される膨大な鑑定依頼をこなし、将軍やその子どもたちに絵を教え、江戸城や寛永寺の襖絵や壁画の作画やメンテナンスまで担当していました。

しかも江戸城は数年おきに火事に見舞われたので、それらを考えると、とんでもない仕事量です。画家であり、鑑定士であり、美術教育者であり、修理技術者でもあったわけです。

公用日記 (天保十二辛丑年秋冬)(部分) 狩野〈晴川院〉養信筆 江戸時代・天保12年(1841)

江戸城内で、第12代将軍・徳川家慶が見守るなか、大急ぎで襖絵を描く狩野〈晴川院〉養信とその兄弟・息子たち

これら膨大な仕事を当主だけでこなすことは不可能です。そのため各家は多数の弟子(=門人)を教育して組織的に対処していました。木挽町狩野家は常時5、60人の弟子を抱えていたといいます。

この大工房は「画所(えどころ)」と呼ばれ、弟子の育成、絵の鑑定、絵の製作という3本を柱としていました。

弟子によって絵の出来栄えに差があっては困るので、教育プログラムも組まれるようになります。ここでも登場するのが模本です。全国の大名からの推薦を受けた優秀な若者に、手本となる模本を繰り返し書写させ、技術を叩き込むことで、当主の用務を代行できる立派な「木挽町狩野家の絵師」を育成することを試みました。

木挽町狩野家の修学過程

上の図は、木挽町狩野家の弟子であった明治時代の日本画家・橋本雅邦(1835–1908)の回顧録をもとに作成した修業過程の図です。今の学校のように、課題をこなしてステップアップしていく様子がよくわかります。

一人前になった絵師たちは国許に戻り、各大名のお抱え絵師として活躍し、後人を育てました。そこからまた優秀な若者が推挙され、上京して木挽町狩野家で学ぶ……というサイクル生まれます。そのため、弟子たちも先祖代々の絵師、という家が少なくありません。先の橋本雅邦や、同じく明治時代に活躍した狩野芳崖もこのような家の出身です。

結果として狩野派の作画メソッドが全国に広まり、裾野が広がることで奥絵師の地位はますます上昇していくことになりました。

特集「木挽町狩野家の記録と学習」から2回に渡って、江戸時代の狩野派がどのように模本を使ってきたかなどをご紹介してきました。

普段は完成した「本画」を見ていただく機会が多いと思いますが、絵師たちが水面下で行っていた努力を、これらの模本類を通じて少しでも感じていただければ幸いです。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 金井裕子(平常展調整室) at 2021年03月04日 (木)