- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

能面を写すということ、変えるということ

本館14室では特集「能面に見る写しの文化」(10月20日(日)まで)を開催しています。

本館14室の様子

作り手の学びや、普段なかなか見ることができない秘仏の霊験あらたかな姿を写し引き継ぐための手段として、美術工芸の世界ではお手本を真似てコピーを作る「写し」が行われてきました。

「写し」は能面でも行われ、名物面とされた古面の「写し」が、特に江戸時代以降多く作られました。

能面では鑿跡(のみあと)や傷、作者を示す焼印なども写すことが多いことが知られています。

ただし、能面の調査を重ねていくと、「写し」のなかにも様々なバリエーションがあることがわかってきました。特にわかりやすいのが、精度の違いです。

では、「写し」の精度に注目して、こちらのふたつの面を見てみましょう。

同じ名物面をもとにした、「写し」同士を見比べる

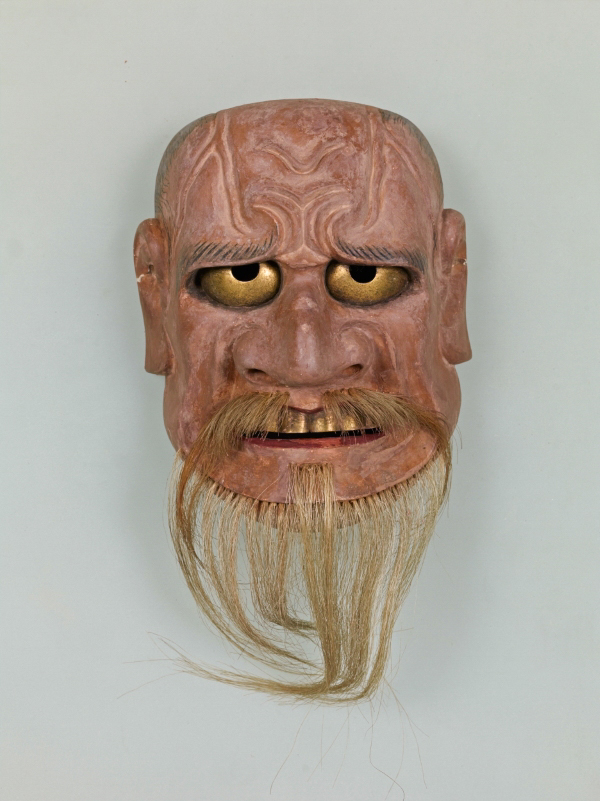

(図1)能面 大悪尉 「丹後州/愛若大夫廿三枚之内」刻銘(朱入り)

(図1)能面 大悪尉 「丹後州/愛若大夫廿三枚之内」刻銘(朱入り)安土桃山~江戸時代・16~17世紀 大聖寺藩前田家伝来 文化庁蔵

(図2)能面 大悪尉 「福来作」銘 江戸時代・17~18世紀 上杉家伝来

(図2)能面 大悪尉 「福来作」銘 江戸時代・17~18世紀 上杉家伝来

ふたつとも大悪尉(おおあくじょう)という面で、荒ぶる神の役などに使われます。

じつはこの2面はともに、宝生家(ほうしょうけ)に伝わる名物面である大悪尉の「写し」です。

どちらも宝生家の能面をもとにした「写し」なのに、この2面は似ていません。

図1と図2を比較すると、図1が宝生家の能面により近く、本面の特徴をよくとらえています。

頬の肉付きの柔らかさや、顔の皺(しわ)の表現なども感じられるのではないでしょうか。

図1の面の面裏には「丹後州/愛若大夫廿三枚之内」と書かれていて、この面を細川家お抱えの猿楽師(さるがくしゃ)であった愛若大夫(あいわかだゆう)がかつて所持していたことがわかります。

大名家であった細川家は、この「写し」のもととなった名物面を所蔵する宝生家と関係が深かったためか、本面の実物を見る機会に恵まれたか、宝生家の名物面に関する情報を多く持っていたとも考えられます。

よって、こちらは比較的精度の高い「写し」といえます。

対して図2の面は、やはり大名であった上杉家が収集したものです。

しかし、当時の上杉家は経済難にあり、おそらく作者は名のある面打ではなく、実際に宝生家のものを見る機会にも恵まれなかったと想像されます。

よって、比較的「写し」の精度が低くなってしまったのかもしれません。

このように、同じ面の「写し」であっても似ていないことはよくあります。

よく似たふたつの面を見比べる

続いて、よく似たふたつの能面を見比べてみましょう。

(図3)能面 鼻瘤悪尉 「文蔵作/満昆(花押)」金字銘

(図3)能面 鼻瘤悪尉 「文蔵作/満昆(花押)」金字銘室町時代・16世紀

(図4)能面 鼻瘤悪尉 「杢之助打」朱書 江戸時代・17~18世紀

(図4)能面 鼻瘤悪尉 「杢之助打」朱書 江戸時代・17~18世紀

どちらも鼻瘤悪尉(はなこぶあくじょう)という種類の面で、両者の顔立ちはよく似ています。

図3の面裏

図3の面裏 図4の面裏

図4の面裏

図3の面裏には「文蔵作」と書かれています。ただしこれは、文蔵本人が書いたのではなく、世襲面打家である大野出目家(おおのでめけ)の5代洞水満昆(とうすいみつのり)によって文蔵の作であると鑑定されたという鑑定銘です。

図4の面裏には 「文蔵作正写杢之助打」つまり、文蔵作の面を杢之助が写したと記されています。 杢之助が図3の鼻瘤悪尉をもとに写したものが図4の面であると解釈できます。

ちなみに杢之助とは、世襲面打家である大野出目家の5代洞水満昆もしくは7代友水庸久(ゆうすいやすひさ)のことです。

2面とも、大野出目家にあったものかもしれません。

杢之助が文蔵作とされる鼻瘤悪尉を実際に見ながら写したからこそ「写し」の精度が高く、よく似ているのでしょう。

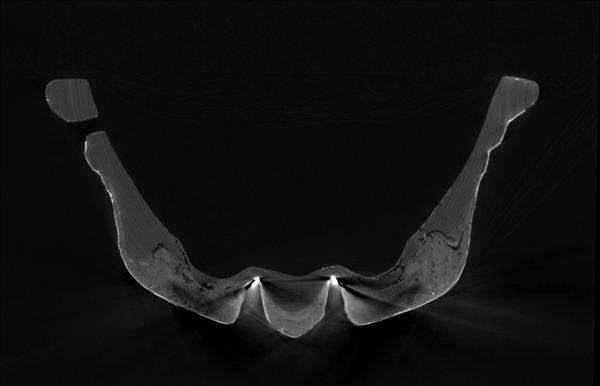

さて、文蔵作とされる鼻瘤悪尉をX線CT撮影したところ、かつて割れてしまい、修理されていることがわかりました。

その修理の痕が面裏に貼られたテープ状の布です。

図4の裏面にも布がはられているのは、文蔵作の鼻瘤悪尉の修理痕まで写したということでしょう。

舞台で使用する際には見えないはずの面裏の修理痕まで写すことは、その面の歴史にまで敬意を持っているということなのかもしれません。

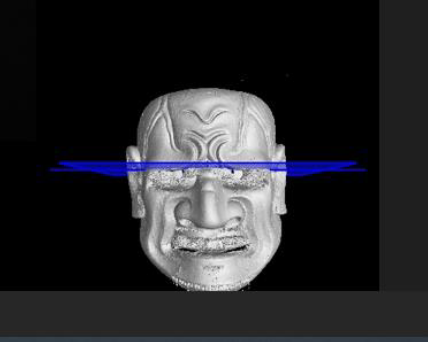

このX線CT撮影でもうひとつ、不思議なことがわかりました。

(図5)CT画像

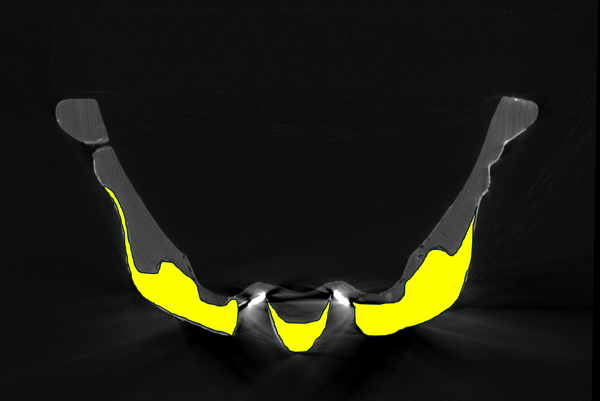

(図5)CT画像 (図6)CT画像

(図6)CT画像 (図7)

(図7)

図5と図6のCT画像は、文蔵作とされる鼻瘤悪尉(図3)の上瞼のあたり(図7)の断面です。

木目が見える部分は木で作られています。図6の黄色くマークしたところは木ではなく、木屎漆(こくそうるし)と考えられます。

また、面裏の口の部分にも布が貼ってありました。これは下唇に別の材を矧(は)いでいるので、本来はもっと大きく口を開けていたと考えられます。

そもそも能面を作るのに大きな木材は必要ありません。

比較的小さな木材があれば形作ることができるので、多くの面は木の彫りで顔の起伏を表し、その上に絵具で彩色しています。

ところが能面のX線CT撮影を行っていると、起伏の少ないなだらかな形の仮面の表面に、木屎漆などで厚く盛り上げ、頬や眉間、眉などの顔の起伏を作る例があることが分かってきました。

文蔵作とされる鼻瘤悪尉もその一つで、もともとあった別の面に木屎漆を盛って改造した可能性があるといえそうです。

「写し」には精度の違いがあること、写す際には元になった面への敬意があると考えられます。

その敬意があったからこそ、一から新しい面を作るのではなく、改造という手間のかかる方法を選んだのかもしれません。

特集「能面に見る写しの文化」では、他にも「写し」のいくつかのバリエーションを紹介しています。

とても細かなことではありますが、ぜひ展示室で、面に対する人々の心に、思いをはせていただければと思います。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 川岸 瀬里(教育普及室長) at 2024年09月26日 (木)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (560)

- 催し物 (84)

- news (330)

- 特集・特別公開 (232)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (42)

- 彫刻 (82)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (52)

- 工芸 (28)

- 考古 (81)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)