- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

障壁画100面、一挙公開! 特別展「大覚寺」のご紹介

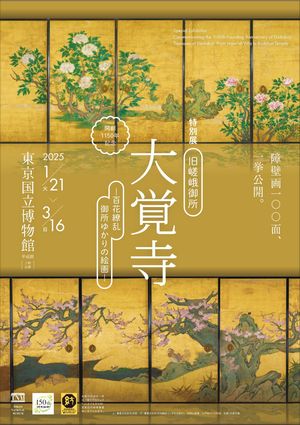

2025年1月21日(火)~3月16日(日)、平成館特別展示室で、開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」を開催いたします。

特別展「大覚寺」メインビジュアル

みなさんは大覚寺に足を運んだことはありますか?

正式名称は旧嵯峨御所大本山大覚寺(きゅうさがごしょだいほんざんだいかくじ)といい、京都市右京区嵯峨に位置する真言宗大覚寺派の大本山です。

「嵯峨」といえば、渡月橋や竹林の道が有名な「嵯峨野・嵐山エリア」として記憶されている方も多いかもしれません。

古くから景勝地として知られるこのあたり一帯は、平安時代には禁野(皇族専用の狩猟場)として、天皇や貴族の別荘が立ち並ぶ風光明媚な遊覧の地でした。

大覚寺も、平安時代初期に嵯峨天皇が造営した離宮・嵯峨院がそのはじまりで、代々皇室や貴族が住職を務めました(門跡寺院)。現在でも皇室とのゆかりの深さを示す証を境内の至るところで見つけることができます。

大覚寺は令和8年(2026)に開創1150年を迎えます。これに先立ち、本展では大覚寺の寺宝の数々を一挙にご紹介いたします。

7月4日(木)には報道発表会が開催されました。会の様子とともに、展覧会の概要を見ていきましょう。

報道発表会の様子(平成館大講堂)

冒頭では、主催者である旧嵯峨御所大本山大覚寺執行長の伊勢俊雄(いせしゅんゆう)氏と、当館副館長の浅見龍介(あさみりゅうすけ)がご挨拶しました。

旧嵯峨御所大本山大覚寺 執行長 伊勢俊雄氏

旧嵯峨御所大本山大覚寺 執行長 伊勢俊雄氏 当館副館長 浅見龍介

当館副館長 浅見龍介その後、本展の担当研究員・金井裕子(かないひろこ)より、本展の見どころを解説いたしました。

当館学芸企画部博物館教育課教育講座室長 金井裕子

これに沿って、大覚寺の歴史と本展のみどころをご紹介します。

大覚寺の歴史

大覚寺の歴史は、今から約1200年前に嵯峨天皇が離宮・嵯峨院を造営したことにはじまります。その後貞観18年(876)、皇女・正子内親王(まさこないしんのう)の願いにより寺院に改められました。

鎌倉時代後期には大覚寺統(後の南朝)の拠点となり、政治的に大きな影響力を持つようになります。応仁の乱により堂宇(どうう)は焼失しますが、安土桃山時代から江戸時代にかけ御所の一部が移築されるなどして、現在の寺観が整えられました。

重要文化財 宸殿

大覚寺伽藍の中心となる建造物。元和6年(1620)に後水尾天皇に入内した和子(まさこ、東福門院)の女御御所がのちに移築されたものと伝えられています。

みどころ1 圧巻!123面の障壁画

大覚寺には安土桃山~江戸時代に制作された約240面の襖絵や障子絵等の障壁画が伝来しています。本展はこれらから前期・後期あわせて123面を展示します。

重要文化財 牡丹図(部分) 狩野山楽筆 江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

宸殿「牡丹の間」の東・北・西面を飾る襖絵。花株の位置を細かく計算して配置することで、リズミカルな展開と画面の奥行きを見事に表現しています。本展では全18面(全長22メートル)すべてを展示。

重要文化財 松鷹図(部分) 狩野山楽筆 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 京都・大覚寺蔵 展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

正寝殿「鷹の間」を飾る襖絵。力強くダイナミックにうねる巨大な松の描き方は、山楽の師・狩野永徳の影響を強く受けたものと考えられています。

展示室では、四方を取り囲むように障壁画が並びます。見渡す限り障壁画・・・という圧巻のパノラマ展示をお楽しみください。

障壁画の展示風景(イメージ)

みどころ2 ふたつの五大明王像

嵯峨天皇は旱魃(かんばつ)により疫病が流行した際、空海の勧めで般若心経を書写するとともに、持仏堂に五大明王像を安置しました。この時の仏像は残されていませんが、大覚寺には平安時代後期と鎌倉~室町時代の2つの五大明王像が伝わっています。特に明円作の五大明王像は平安時代後期の仏像の最高傑作のひとつであり、優美さと力強さが巧みに調和した作品です。

重要文化財 五大明王像 明円作 平安時代・安元3年(1177) 京都・大覚寺蔵 通期展示

不動明王を中心に5体の明王から成る五大明王。力強い姿の中に、整った顔立ちや柔らかな体つきなどには気品があふれ、洗練された美しさを示しています。東京に5体揃うのは初めてです。

みどころ3 選りすぐりの天皇の書

大覚寺中興の祖とも称されるのが後宇多法皇(ごうだほうおう)です。鎌倉時代後期、後宇多法皇は大覚寺で院政を行い、大伽藍を造営するなど大きな影響力を持ちました。

重要文化財 後宇多天皇像 鎌倉時代・14世紀 京都・大覚寺蔵

展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

書の名手としても知られる後宇多法皇をはじめ、本展では歴代天皇の優美で力強い宸翰(しんかん)をご紹介いたします。

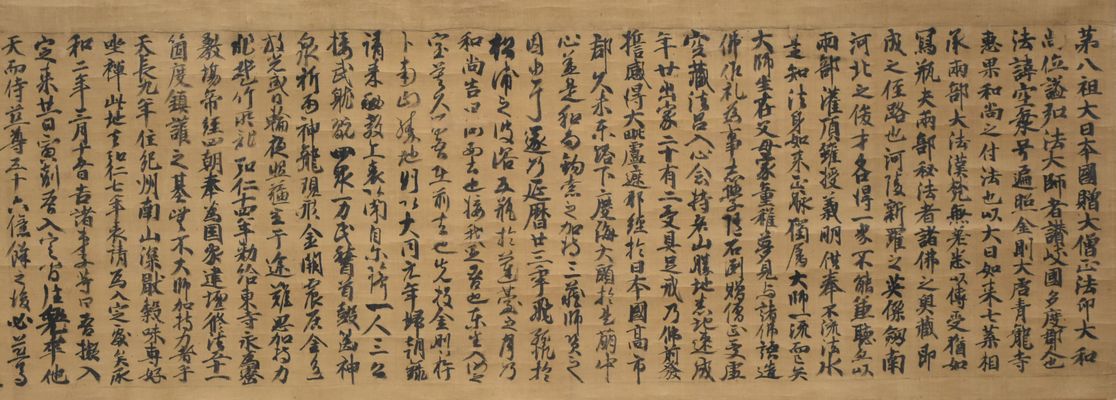

国宝 後宇多天皇宸翰 弘法大師伝(部分) 後宇多天皇筆 鎌倉時代・正和4年(1315) 京都・大覚寺蔵

展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

後宇多法皇が書写した空海の伝記。謹厳な楷書から力強い草書へと変化する書体がみどころ。

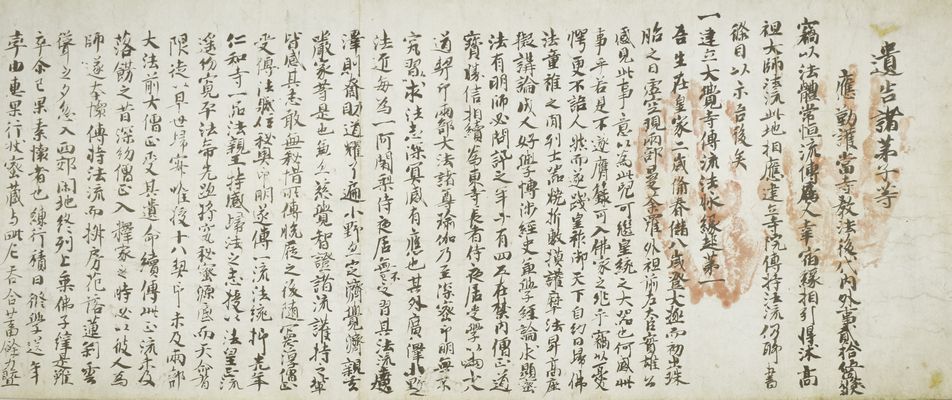

国宝 後宇多天皇宸翰 御手印遺告(部分) 後宇多天皇筆 鎌倉時代・14世紀 京都・大覚寺蔵

展示期間:2月18日(火)~3月16日(日)

後宇多法皇が大覚寺の興隆を願い記した21か条の定め。冒頭と各条のはじめに朱で手形(御手印:おていん)を押しています。

このほか、「源氏物語」など、宮廷文化を伝える大覚寺の名宝の数々をご紹介いたします。

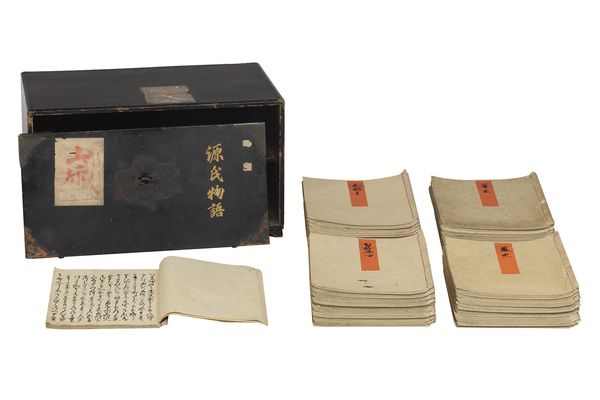

源氏物語 室町時代・16 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

源氏物語全54帖のうち46帖を伝える作品。伏見宮貞敦親王(1488-1572)を中心に伏見宮家とゆかりの深い貴族らによって書写されました。外題(表紙に付された短冊形の表題)は後柏原天皇(1464-1526)によるものです。

重要文化財 太刀 銘 □□忠(名物 薄緑〈膝丸〉) 鎌倉時代・13 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

源満仲、頼光、義経など清和源氏に代々継承された、「薄緑」「膝丸」の伝承をもつ太刀。長大で力強い刀身に細やかに乱れた刃文を焼入れており、鎌倉時代初期の備前刀の作風が認められます。

報道発表会の最後には、本展のPR大使と音声ガイドを務める、俳優の吉岡里帆さんにもご登壇いただきました。

吉岡里帆さんご登壇の様子

吉岡さんは京都府ご出身。大覚寺には小学生のころから絵を描きに行かれるなどされていたそうです。

住んでいたからこそわかる大覚寺の厳かな雰囲気やきらびやかな歴史もPRしたいとお話いただきました。

会場ではぜひ吉岡さんの音声ガイドもお楽しみください。

報道発表会終了後のフォト・ムービーセッション。左から浅見副館長、伊勢執行長、吉岡里帆さん。

背後の襖絵は「牡丹図」の原寸大パネルです。

会期は2025年1月21日(火)から。ぜひカレンダーに書き込んでおいてください!

カテゴリ:「大覚寺」

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2024年09月04日 (水)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (560)

- 催し物 (84)

- news (330)

- 特集・特別公開 (232)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (42)

- 彫刻 (82)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (52)

- 工芸 (28)

- 考古 (81)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)