- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

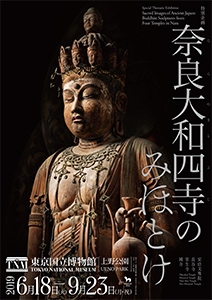

特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」彫刻研究員座談会

奈良の古刹よりきわめて魅力に富んだ仏像や文書を展示している特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」(~9月23日(月・祝))。 今回は、本展に関わった彫刻研究員による展覧会開催までの経緯、仏像について語る、いつもと違ったスペシャルな1089ブログをお届けします。

奈良の古刹よりきわめて魅力に富んだ仏像や文書を展示している特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」(~9月23日(月・祝))。 今回は、本展に関わった彫刻研究員による展覧会開催までの経緯、仏像について語る、いつもと違ったスペシャルな1089ブログをお届けします。

本展を担当した 左から 広報室 江原 香、増田 政史、浅見 龍介、皿井 舞、ポスター・チラシ・会場をデザインした、デザイン室 荻堂 正博

特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」も閉幕まで残りわずか、9月23日(月・祝)までの開催です。ぜひ会場に足をお運びいただきお楽しみください。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 広報室 at 2019年09月20日 (金)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「運慶」 (6)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (570)

- 催し物 (85)

- news (338)

- 特集・特別公開 (236)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (89)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)

当館は彫刻の収蔵品が少なくて、浅⾒さんはいつも「展⽰案を作っていても張り合いがないんだよ」っておっしゃっていますね。 また、総合⽂化展にたくさんの⼈が来てくださるように何かしたいとお考えでしたよね。

その⼀つが寄託品を増やすことでした。寄託品は3年間というスパンでお預かりしているのですが、3年だと少し⻑いというお寺さんがいらっしゃるもしれないから、もう少し短いスパンでお借りできるような、柔軟な仕組みがあればいいなともおっしゃっていましたね。それが、総合⽂化展の活性化にもつながるわけです。

そんな中、室⽣寺さんの話はとてもありがたいお話でしたね。

ええ。室⽣寺さんが収蔵庫(宝物殿)を造ることになり、完成後の枯らしの期間(コンクリート、建材などから出る有機ガスの濃度が薄くなるまで作品を入れずに換気する)、国宝 ⼗⼀⾯観⾳菩薩⽴像と釈迦如来坐像、重要⽂化財 地蔵菩薩⽴像、⼗⼆神将立像12体のうち2体を預かってもらいたいということで当館にお話がありました。

「ぜひ総合⽂化展の中で展示したい︕」と喜んでいたら、室⽣寺の執事⻑さんから、今、岡寺、⻑⾕寺、安倍文殊院、室⽣寺で協⼒して奈良⼤和四寺巡礼と称して、参拝客を誘致している。 それに併せて四寺の展示にしてはどうかというお話をいただいたので、それが実現すれば、部屋全体で特別な展示ができる、とわくわくして、それぞれのお寺に相談して、「奈良大和四寺のみほとけ」という展覧会になりました。

実は11室ではなく、特別5室(本館中央階段奥の天井の高い部屋)でやったらどうかという話がでたこともありました。特別5室は仏像を置く台もケースもないので多額の設営費がかかります。 そうなると特別展料⾦でやることになりますね。そもそも仏像は輸送費がかかるので、その予算を確保するというのもなかなか⼤変なのです。また広報費も大変です。

それより、さっき⽫井さんが⾔った総合⽂化展を活性化して多くのお客様に総合⽂化展を見ていただく⽅がいいな、という気持ちの⽅が強くて11室での開催、そして総合⽂化展料⾦でご覧いただくことにしました。

平成館4000平⽶の特別展を⾒て、さらに本館となると、お客様も疲れてしまいますよね。 この特別企画を⽬当てにいらした方がせっかくだからと本館の他の展⽰もご覧になって「こんなにいろいろな作品が展⽰されていたんだ」っておっしゃっておられました。当館の総合⽂化展全体を⾒てもらうのに、本特別企画がいいきっかけになっているなという印象は受けています。

⻑⾕寺さんは⼀度、私が伺って、こちらから希望を出したとおりにご快諾いただきました。 岡寺さんは、希望通りいずれも展示してかまわないと仰っていただきました。当館寄託の釈迦涅槃像に加え、京都国立博物館に寄託されている菩薩半跏像と天人文甎は京博の了解を得てすぐに決まりましたが、奈良国⽴博物館寄託の国宝、義淵僧正坐像は輸送が難しいと思い、最初は考えていませんでした。 でも、やっぱりこの展⽰をより充実したいと欲が出て奈良博の彫刻担当者に相談しました。

義淵僧正坐像は⽊⼼乾漆造で、脆弱です。乾漆というのは漆に⽊の粉などを混ぜてペースト状にしたものです。表⾯を⾒ていただいたら、かなりひびが⼊っているのがわかります。輸送が心配なので、あきらめた方がよいかと奈良博にたずねたところ、乾漆が剥がれる心配はないと回答を得てお借りすることができました。

当館は、法隆寺宝物館は別とすれば、奈良時代のお像は少ないんですね。 所蔵品では⽇光菩薩踏下像と、⻄⼤寺さんからの寄託品である釈迦如来坐像ぐらいです。ですから、義淵僧正像を当館で展示できるのはとてもうれしかった。

本当は、 ⻑⾕寺さんの国宝 銅板法華説相図もお借りしたかったのですが、展⽰ケースにうまく納まらないため、断念しました。

そうですね。既存の台や展示ケースを利用するので、制約はあるわけです。

安倍文殊院さんにもお願いに⾏ってきました。快慶作の大変立派なお像があるのでお借りできればと思ったのですが、安倍文殊院さんは檀家のいないご祈祷寺なんですね。だからお像を出すことはできないが、その代わり、文殊菩薩の像内納入品の経巻を出しますとおっしゃってくださったんです。

展覧会は100パーセントこちらの望みがかなうなんていうことはないので、できる範囲でご協力をいただいて、それで最善のものにする。観覧される方々、ご所蔵者、主催者など関わった人がみんな「よかった」と笑顔になるようにしたいと思っています 笑。

銅造もあれば、甎もあるし、⽊⼼乾漆造もあります。また⽊彫像は、⼀⽊造もあれば寄⽊造もあり、ほぼ⽇本の造像技法を網羅しています。

例えば、⻑⾕寺の木造⼗⼀⾯観⾳菩薩⽴像。ブログにも書きましたけど、通常 平安時代11世紀後半から12世紀のお像は、内刳り(内部を空洞にすること)を⼊念に施すので、⽊の部分が薄くなるんですよ。だから軽いです。でも、このお像は内刳りしていないから重い。

十一面観音菩薩立像 平安時代・12世紀 奈良・長谷寺蔵

木目を見るとクスノキですね。クスノキは平安時代半ば以降、主に使われたヒノキより重いです。針葉樹のカヤは奈良時代後期から平安時代前期によく使われた⽊材ですけど、ヒノキに⽐べて重いです。

同じヒノキでも⽬が詰んでいるか、⽬が粗いかで全然違います。⽬が詰んでいれば重い。このお像は、軽いはずの顔をしていて重いので驚いたんです。

平安時代後期でクスノキが使われるっていうのは、すごく珍しいですよ。 ⻑⾕寺のご本尊の⼗⼀⾯観⾳立像はもともと霊⽊のクスノキで造られたという伝承がありますから、このお像もご本尊を意識して造っただろうという推測が成り⽴つんですよね。

このお像は⻑⾕寺の住職の住坊にあるので、あんまり今まで出ることはなかったんですね。

正確にはCTを撮って公表しますが、左⼿はどうも⼿⾸まで、右⼿は肘まで胴体と同じ⽊から造っているようなんですよ。両腕の内側は、鑿で胴との間を削って削って貫通させて、体との隙間をつくっているんですね。下半身にU字にかかる天衣も両足の間は体から浮くように隙間を作っています。

⼀⽊から透かし彫りになるような空間をつくるやり⽅って⼤変じゃないですか。

⼀般的に別の⽊で造って矧ぎ付けたほうが効率的ですが、わざわざ⼿の部分、肘まで、ぎりぎり1本の⽊材から取ろうとしてい るのは、使っている⽊からすべて彫り出したいという意識があったようで、 何か特別な⽊を使っているんじゃないかと思いたくなります。

確かにそうですね。

岡寺の菩薩半跏像は銅造ですね。これは溶けた銅を流して、それが隅々まで行き渡るようにしなくてはいけないですね。

重要文化財 菩薩半跏像(ぼさつはんかぞう) 奈良時代・8世紀 岡寺蔵

奈良時代の銅は純度が高く、少し流れにくいですね。

流しやすくするために、スズ、ヒ素や鉛を⼊れたりするんですよね。

⻘銅は銅とスズの合⾦で、中世のものは鉛の含有量が多いですね。

朝鮮半島製の⾦銅仏と⽇本製の⾦銅仏だと成分⽐が違ったりします。最近は蛍光X線分析という科学的な調査なんかも盛んに行なわれていますね。

⻑⾕寺の重要⽂化財 難陀⿓王⽴像は⽊造ですが、こちらは像内の銘⽂から12日間という短期間で完成されたことがわかりますよね。

重要文化財 難陀龍王立像 舜慶作 鎌倉時代・正和5年 奈良・長谷寺蔵

⻑⾕寺の本尊の⼗⼀⾯観⾳菩薩⽴像は⽕災により焼失と復興を繰り返しているのですが、復興するとき仏像を造るために競合した仏師に⼊札させて、担当仏師を決めているんですよ。恐らく、難陀龍王像の担当仏師は、短期間で出来るとアピールしたんじゃないでしょうか。

いつから難陀⿓王が出てくるのかが謎ではあるんですけど、少なくとも中世的な信仰ですね。

春⽇神と同体と⾔っているけど、春⽇神と難陀⿓王がどうして結びつくのかよく分からないですね。ただ難陀⿓王も⾚精童⼦も⾬乞いの本尊になるのですが、雨を降らせるだけじゃなくて、大雨を止めることもできる。初瀬川の下流の⼤和川ってよく氾濫していたらしいのですよね。だから止める方の祈祷もあったと思います。

この難陀⿓王ですが、両肩、⿓は別に造って接合したものです。制作した仏師は8⼈ですよね。

多分、分業していますよね。分担して何日で出来るかって、⼊札の前にひな形造っていますよ、きっと。ただ彩⾊は短期間では絶対、終わらないですね。

この難陀龍王像、実は背中に小さな焦げ跡がありますよね。

⽕災のときにできたんでしょうね。

火事だああ!って急いで助け出して運んだんですよね。これ重いし、今のように高いところに安置していたなら、⼤変だったと思います。

国宝 文殊菩薩像像内納入品 仏頂尊勝陀羅尼・文殊真言等 鎌倉時代・承久2年(1220)奈良・安倍文殊院蔵

「仏頂尊勝陀羅尼(ぶっちょうそんしょうだらに)」は、「仏頂尊勝陀羅尼経」というお経のなかにある呪文です。鎌倉時代の仏像の納入品によく書かれています。

お経というのは別名「法舎利(ほっしゃり)」ともいいます。舎利というのはお釈迦様の遺骨です。そして、法というのはお釈迦様が説いた教えです。お経というのは、それを書き記したもので、「お経=お釈迦様」つまりお釈迦様そのものという考え方があるんですね。

それを仏像のなかに入れることによって、魂を入れる、というような考え方もあるそうです。

⽂殊菩薩がこの世の中国の五台⼭に⽣きて存在しているという信仰があって、それを聞いたインドのお坊さんが中国までわざわざ会いに⾏くんですね。

そして、会いに⾏く途中で⽼⼈に出会うんです。

その⽼⼈は「仏頂尊勝陀羅尼経というお経をもってきたか︖」とインドのお坊さんに問いかけます。お坊さんは持ってきていなくて、⽼⼈が「持ってきたら、⽂殊菩薩に会えるぞ」と⾔ったので、お坊さんは⼀旦「仏頂尊勝陀羅尼経」を取りにインドに戻るんです。

⼀往復して、「仏頂尊勝陀羅尼経」を持ってインドから中国にまた来るんですね。 そして「仏頂尊勝陀羅尼経」を持っていったら、五台⼭の文殊菩薩に会うことができたという物語があります。

元々その老人が文殊菩薩の化身なんだよね。

そうですね。姿を変えてお坊さんを試していた、ということです。

途中で⼼が折れたら会えないんですね 笑。また、この納入品にはたくさん同じ⽂字が書かれています。 文殊菩薩を表わす梵字で「マン」と読むのですが、⼀個書くことが仏をつくることの象徴で功徳を積んでることになるんですよ。

まだ御覧になっていない方はぜひご来館ください。お寺で拝観するより間近で、照明も当たり、側面、背面まで観ることができる貴重な機会です。

御覧になったみなさま、今度はぜひお寺にお参りください。境内の景色、古いお堂の中で、拝観すれば博物館とは違った発見と感動があると思います。

なお室生寺さんの新宝物館の枯らしの期間を延長されるため、室生寺のご尊像のみ、来年2月24日(日)まで展示を延長いたします。また違った展示台でご覧いただけますので、引き続きお楽しみいただければと思います。