1089ブログ

2011年10月15日(土)と16日(日)、トーハクでは

「考古学者に挑戦!」というファミリーワークショップが行われました。

「考古学っていったい何?考古学者って、何をする人?」

というのがそのテーマ。

参加者は、各日10組、小学1年生から5年生までの子どもたちとそのご家族でした。

はじめに、考古学を専門としている当館の研究員、

品川さんからお話をうかがいます。

考古学者の使う道具に、興味しんしん

「考古学とは、『古』い時代の人びとがくらしたあとや

出土(しゅつど:土の中から出てくること)したモノから

そのころの生活や社会・文化について『考』え、

今の社会に生かすことを『学』ぶこと」

そんなお話を聞いたあと、展示室に行って

「考古学者が発掘されたモノを見る時のポイント」を品川さんに教えてもらいました。

モノの形、色、材質、どんな状態か、もようはついているか、

そこから何が分かるか…など、ワークシートを使って、

自分の選んだ縄文土器をじっくりと観察。

次は粘土板の上にいろいろな材料でもようをつけてみます。

貝がら、竹、木、縄など、縄文時代の人たちも

粘土で土器をつくるときに、

実際に使ったのではないかと思われる道具を使いました。

ひっかいたり、押し付けたり、転がしたり。

ひとつの道具でも、使い方は何通りも考えられます。

さきほど展示室で観察した土器のもようは

どんなふうにつけられたのかを考えて、粘土板の上で再現してみました。

土器とそっくりのもようができました

さて、ここでもう一度展示室に戻ります。

ふたたび同じ縄文土器をじっくり観察し、スケッチしてみます。

新しい発見は、あったかな?

真剣なまなざしで、土器を観察中

最後に、各家族の発表の時間です。

ワークシートにしたスケッチを皆に見せながら、

「どうしてこの土器を選んだの?」

「もようのつけ方について、新しい発見はあった?」など、

私からのインタビュー形式で発表をしてもらいました。

マイクを向けられて緊張しながら、がんばって発表してくれました

粘土板のもようつけ作業をやったからこそ、

2回目のスケッチでわかったことがたくさんありました。

縄を転がしてつけるもようが

全部同じ向きではなく、いくつかの方向に転がされていること。

細くひかれた線を観察してみたら、

ただの棒でなく、半分に割った竹で描かれていると気がついたこと。

スケッチからも、発見したことが、きちんと伝わってきました。

3時間のワークショップを終えて、

参加した小学生の皆さんは、すっかり考古学者らしいモノの見方が身についたようです。

さて、この中から将来の考古学者が何人誕生するでしょうか?

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室) at 2011年10月21日 (金)

呉昌碩の書・画・印 その5「呉昌碩が刻した不折の印 ~その2~」

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第5回目です。

今回は、1089ブログ『呉昌碩が刻した不折の印 ~その1~』でご紹介した、呉昌碩が刻した2種の印「豪猪先生(ごうちょせんせい)」白文方印(以下、「豪猪先生」)と「邨鈼(むらさく)」朱文方印(以下、「邨鈼」)(2種とも台東区立書道博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)の作風について見ていこうと思います。

(左)豪猪先生、(右)(左)の画像の印材上面の側款「老缶(ろうふ)」(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「豪猪先生」の刻の深さは、磨滅の具合も考慮しなければなりませんが、浅めでおよそ1ミリ前後。豊かさを感じさせながらも締りのある、呉昌碩の白文印独特の線質です。起筆、終筆、転折には細かく刀を入れて表情を変化させ、筆画が集まっている部分を印刀の柄の先などで叩いて古色を出しています。周囲の縁も叩いて古色を出していますが、「豪」の1、2画目にあたる部分を削ぎ、縁とほぼ同化させています。これにより、上部に横画のない隣の「先」と頭を揃えています。

印面構成では、「豪」の「豕」を右へ流しています。「猪」は若干右へ傾けていますが、「犭(けものへん)」の左側の縦画の終筆を太くすることで、右に流れる「豪」を支えるはたらきをしています。左行の「先」は左に傾け、「生」を中央の縦画を左に傾けることで「先」に続く自然な行の流れができています。これら4字を印面全体として見ると、右行はほぼ垂直にバランスを保ち、左行は右に流れていることがわかります。しかし「生」の2本の横画の起筆を太めに刻すことで、右への流れを支えています。

(左)邨鈼、(右)(左)の画像の印材上面の側款「缶(ふ)」(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「邨鈼」も白文とほぼ同じ深さで刻されていますが、余白は深めにさらわれています。起筆、終筆部、そして「邨」の「口」の内側などの細かい余白を作る時はやはり小刻みに刀を入れており、白文と同様の刀法が見られます。縁は全体の安定のために下辺を最も太くしており、ここを中心に叩いて古色を出しています。

印面構成は、左上部に筆画を集め、反対に右下部に余白を作り、筆画の集まる所と開いている所との対比を強調した粗密の関係を表しています。中央の罫線もそれに従い、下へ行くにつれて細くなるよう配慮されています。

「邨」は右へ傾き、「鈼」は左へ傾けた構成になっていますが、「邨」を支えるように右側の縁がはたらいています。「鈼」では、左への傾きを抑えるために、楷書の金偏の6画目にあたる画を左側へなだらかに引っ張り、さらに8画目にあたる横画の終筆を右下がりにまとめています。

以上のことから、この2種の印はともに高い水準を示す印面構成であることがわかります。また、「邨鈼」に刻された「缶」の側款は、例の少ない貴重な単入刀法による篆書例としても注目すべきものです。

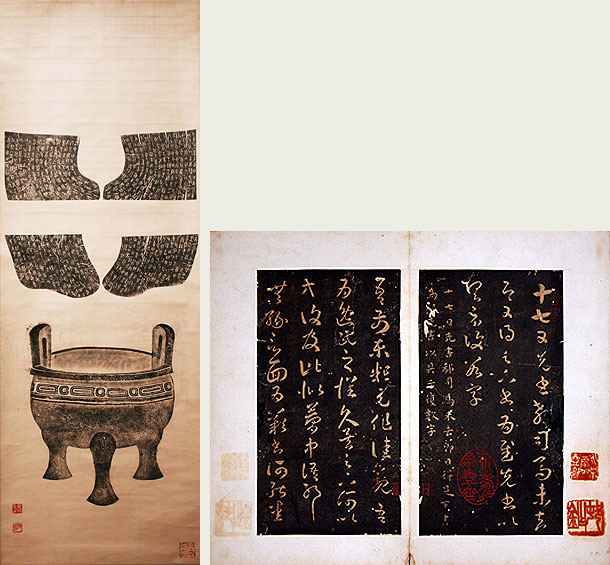

(左)毛公鼎銘 西周後期・前8世紀 (2011年9月13日(火)~2011年10月10日(月・祝)まで展示)

(右)十七帖(賀監本) 王羲之 東晋・4世紀 (~2011年11月6日(日)まで展示)

共に 台東区立書道博物館蔵、同博物館で展示

不折コレクションに見られるこれらの印影の例としては、『毛公鼎銘』に河井荃廬が刻した印とともにこの2印が押されており、『十七帖』(賀監本)には、「邨鈼」が押されています。どちらも中国書法史上重要な作品であるだけに、不折は大事に押したのでしょう。

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館) at 2011年10月19日 (水)

朝晩涼しくなり秋を感じるようになってきました。

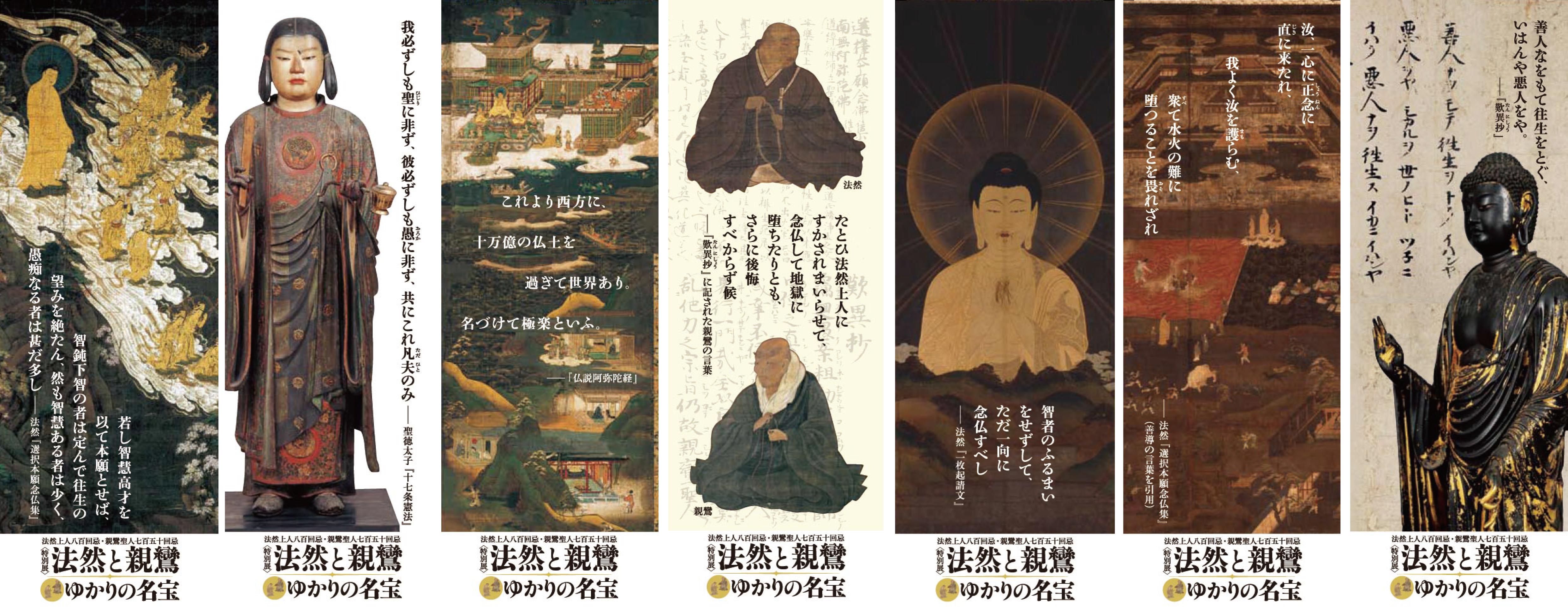

トーハクの秋の特別展は、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」です。10月25日(火)から12月4日(日)まで開催します。

電車を利用される方は駅に掲示している広告をご覧いただけましたでしょうか。

「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)」(下記しおり一番左)と「阿弥陀如立像」(下記しおり一番右)の2バージョンで首都圏の主要な駅で展開しています。

どちらも、作品の迫力と温かみを感じていただけるかと思います。

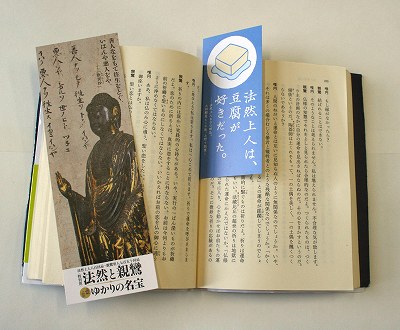

今回はこの特別展オリジナルのしおりをご紹介します。

本展に出品される作品に法然と親鸞の思想にかかわる印象的な言葉をあしらいました。全部で7種類あります。

裏面には言葉の解説も掲載しています。

3種類集めて「法然と親鸞 ゆかりの名宝」物販コーナーにお持ちいただくと、先着1000名様にオリジナルポストカードを差し上げます。

1都4県(神奈川・埼玉・千葉・茨城)を中心とした書店約400店舗、東急線各駅売店TOKS全62店で配布しています。

さらに別バージョン!

「法然上人は豆腐が好きだった」、「親鸞はあずきが好きだった」という言い伝えがあることからこのようなしおりを作成しました。

少しかわいらしい雰囲気に仕上がっています。

こちらのしおりは都内の豆腐店や甘味処、懐石料理店など約500店舗のほか、上野のれん会加盟店などで配布しています。

わたしも本を読むときに使用しています。

どちらのしおりもぜひ集めてみてはいかがでしょうか。

※いずれもなくなり次第、、配布を終了します。

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年10月17日 (月)

書を見るのはとても楽しいです。

私は、書道教室に通ってもぜんぜん楽しめずに上手にならなかった、ごく普通の日本人です。

それが、いつのまにか書の魅力に取り憑かれ、書(字)を見て感激したり、癒されたりしています。

みなさんも、親しい人の字ならば、だれの字なのかわかるでしょう。

また、魅力的な手書きの字に、思わず惹きつけられませんか?

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズをはじめます。

第1回目は、書の作品から、自分の名前を探してみましょう。

トーハクの総合文化展(平常展)では主に、本館の1室、3室、8室に日本の書の作品が展示されています。

自分の名前が見つかる確率が高いのは、1室から3室の最初に展示されている古写経です。

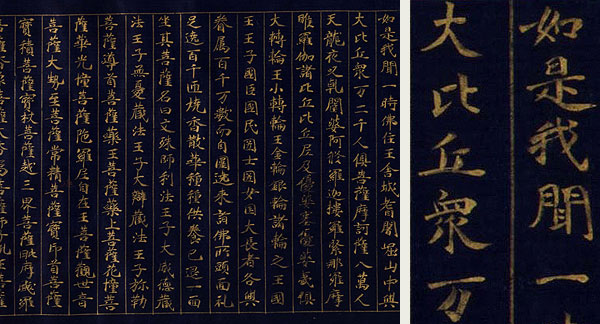

(左右ともに)紺紙金字無量義経(平基親願経)(部分) 平安時代・治承2年(1178) (~2011年10月30日(日)展示 )

小林さん、大崎さん、王子さん、長井さん。

みつかりましたか?

8室では個性的な書風の字が見つかるかもしれません。

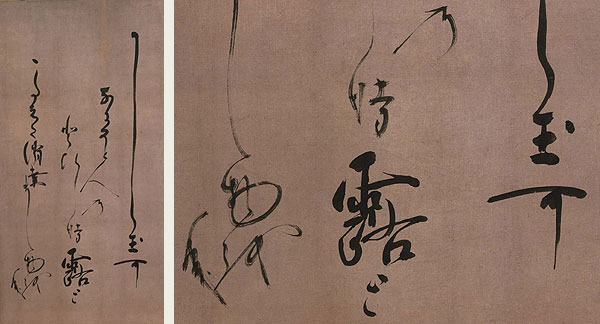

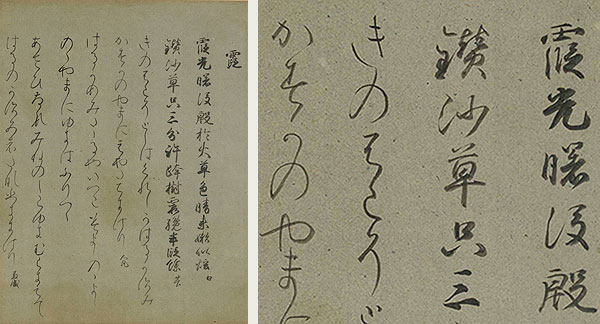

(左右ともに)和歌屏風(部分) 近衛信尹筆 安土桃山時代・17世紀(~2011年11月6日(日)展示)

玉田さん、露崎さん いかがですか?

3室の「関戸本和漢朗詠集切」の中に、私の名前、「えみ」の「み」をたくさん見つけました。

(左右および以下画像3枚全て)関戸本和漢朗詠集切(部分) 源兼行筆 平安時代・11世紀

(~2011年10月30日(日)展示 )

でも、この「み」はもう一つです。

次の「み」は、小さめです。

この「み」が、カッコいいです!スッキリした形が私の好みです。

この1枚の中に、いろいろな「み」があります。

ときには小さく、ときにはイマヒトツでも、全体として見たときのバランスがいいです。

この作品はとくに『和漢朗詠集』なので、「和歌」(仮名)も「漢詩」(漢字)もありますが、その仮名と漢字の「調和が美しい」と解説にもよく書かれます。

この「調和」(バランス)の意味がじつはよくわかりませんでした…。

「調和」については、また別の回に考えましょう。

今回は、自分の名前を探してみました。

いい!と思った自分の名前の文字があったら、次に書くときに使ってみましょう。

さいごに必ず、作品の名称と解説の確認も忘れずに。

「関戸本和漢朗詠集切」は、平安時代に源兼行(活動確認期:1023~74)が書いたもので、愛知の関戸家が持っていたため「関戸本」と呼ばれます。

2011年10月30日(日)まで、本館3室(宮廷の美術)で展示しています。

ぜひ見てください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2011年10月15日 (土)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。

今日は第4回目です。

50代を迎えた呉昌碩は、蘇州と44歳時に活動の拠点を設けた上海とを往来する日々を送っていました。光緒20年(1894)51歳時に起こった日清戦争に際しては、呉大澂の幕僚として従軍、この時に見た山川風物は後の呉昌碩の技芸に裨益するところがあったと言われています。また、同25年(1899)56歳には、同郷の丁葆元(蘭蓀)の推挙により、江蘇省安東県令の職を得ます。ただ、職務の内容や環境は呉昌碩には合わなかったようで、着任後1ヶ月ほどで辞職、その後は基本的に、売芸によって生計を立てることに専念しました。

この時期の書画は模索段階、あるいは徐々に自身の作風を築き始める過渡的段階にあったことがわかります。篆書の書跡においては、なお模索の様子が色濃く、49歳時の「篆書毛詩四屏」(東京国立博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示)は、筆遣いや字形のまとめ方など、「清純」とも評される楊沂孫(1812?~1881)の書風に倣う様子が見て取れます。また、54歳時の「集石鼓字聯」(東京国立博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)、57歳時の「臨石鼓文扇面」(台東区立書道博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)は「石鼓文」原本からの変形がさほどなく、比較的忠実に書写されています。これら3作品には、古典または先人の書をもとにした、模索段階における謹厳さが窺えます。篆書は50代後半以降、徐々に自身の書風を築き始めます。

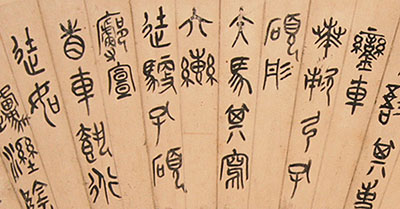

臨石鼓文扇面(部分) 呉昌碩筆 清時代・光緒26年(1900) 57歳 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館

(台東区立書道博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)

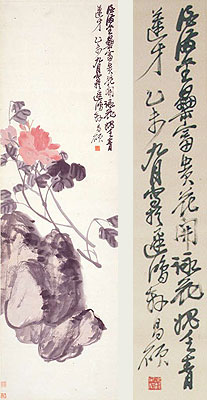

52歳時、楊峴の室(遅鴻軒)で書写された、「牡丹図」(東京国立博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)の行草書による賛は、明末清初期に活躍した王鐸(1592~1652)の書風に通じるところがある一方、後年の書に顕著な、左右に振幅させる筆遣いや粘り強い線質が見られるようにもなります。この時期、行草書においては、徐々に独自の書風を築き始める過渡的段階にあったことが推察されます。

(左)牡丹図 呉昌碩筆 清時代・光緒21年(1895) 52歳 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館、(右)賛の拡大図

(東京国立博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)

また、同時期の絵画を見ると、楊峴の賛(清時代・光緒22年(1896)、呉昌碩53歳時)を持つ「墨竹図」(東京国立博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示)においては未だ呉昌碩独自の様式が明らかではないものの、57歳時の「擬大梅山民梅花図巻」(台東区立書道博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示)、59歳時の「墨葡萄図」(東京国立博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示)では墨線や構図を自在にし、金石味を生かした独自の作風が形成し始められたことがわかります。

(左)墨竹図 呉昌碩筆 清時代・19世紀 東京国立博物館

(東京国立博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示)

(右)墨葡萄図 呉昌碩筆 清時代・光緒28年(1902) 59歳 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館

(東京国立博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示)

ところで、50代の呉昌碩を交遊の面から見ると、師友との死別という大きな出来事があったことがわかります。53歳のとき、師と仰ぎ詩文や書法を学んだ楊峴(1819~1896)、そして書画を介して知己の間柄であった任伯年(1840~1896)が、更に59歳のとき、金石資料の閲覧などにおいて知遇を得た呉大澂(1835~1902)が相次いでこの世を去ります。三者の存在は呉昌碩にとって、技芸のみならず精神や人格の形成にまで深くかかわったものと思われます。この時期に見られる書画の作風変化は、彼らとの別れで揺れ動く呉昌碩の心情も少なからず影響しているのかもしれません。

なお、往時の三者との交遊を窺うことができる作品として以下のものを展示しています。

【 楊峴 】

呉昌碩「牡丹図」(東京国立博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)

呉昌碩「墨竹図」(東京国立博物館にて2011年10月10日(月・祝)まで展示。今後の展示予定は未定)

任伯年「酸寒尉像」(東京国立博物館および台東区立書道博物館ともに2011年11月6日(日)までパネル展示)

呉大澂「古柏図」(東京国立博物館本館特別1室にて2011年10月16日(日)まで展示)

【任伯年】

任伯年「酸寒尉像」(東京国立博物館および台東区立書道博物館ともに2011年11月6日(日)までパネル展示)

任伯年「蕉蔭納涼図」(東京国立博物館および台東区立書道博物館ともに2011年11月6日(日)までパネル展示)

【呉大澂】

呉大澂「古柏図」(東京国立博物館本館特別1室にて2011年10月16日(日)まで展示)

| 記事URL |

posted by 六人部克典(台東区立書道博物館) at 2011年10月13日 (木)