1089ブログ

こんにちは、平常展調整室の瀬谷です。

秋。

みなさんは秋にはどんなことをしたくなりますか?

わたしは旅をしたくなります。

今年はとくに、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(2011年10月25日(火)~2011年12月4日(日))の準備にずっと集中していますので、ふとそんな気持ちになるのかもしれません。

こういうときは、遠くへ連れて行ってくれる絵をみるのが良薬になります。

今日は、国宝室に展示中の「一遍上人伝絵巻(一遍聖絵)」巻第七で、京都へ行ってみましょう!

こちらは本館2階の国宝室。

ゆっくり国宝とご対面いただける部屋です。

展示中の「一遍上人伝絵巻」(法眼円伊筆 鎌倉時代・正安元年(1299))は、

諸国を遊行しながら念仏を広めた時宗の開祖・一遍(1239~1289)の行状を描いた絵巻です。

絵巻ではめずらしい絹地に描かれていて、 平成の本格修理では、裏からも彩色が施されている(裏彩色)ことがわかりました。

なるほど、このやわらかくて深みのある色合いは、そうした技法によっているわけです。

さて、陸奥国江刺(現在の奥州市)から、松島、平泉、常陸、鎌倉、三島、美濃、尾張を経て、

近江から京に入った一遍は、四条京極の釈迦堂につきます。

ここで「南無阿弥陀仏」と記された念仏札を配ると、

それを求めて貴賎老若男女、多くの人が押し寄せ、身動きがとれないほどのにぎわいになったといいます。

今でもお祭り・観光シーズンの四条河原町周辺は身動きがとれなくなりますが、 あのような感じだったのでしょうか。

こちらは、一遍が敬慕した空也上人(903~973)ゆかりの市屋に、一遍らが道場を建て、念仏踊りをする様子です。

見物に来る人たちの生き生きした表情。

有名なこの群集表現は、やはり圧巻です。

場所は、今の七条堀川、西本願寺や龍谷ミュージアムがあるあたりです。

さて、都会に少し疲れたら、郊外に行ってみましょうか。

桂川です。

仕掛けられた梁には川魚がはね、舟の上では鵜匠が鵜をしっかりと抱いています。

水遊びも楽しそうです。

詞書によれば、一遍が桂へ移動したのは5月22日だったとのことで、 ここで病気になってしまったそうです。

旅先で病むのは心細いものですが、 巻第8以降では力を取り戻して、西の丹波方面へ向かい、

さらに北、丹後久美浜へと遊行を続けます。

旅をするとき、私たちはいわゆるガイドブックを参考にするものですが、 北は岩手から、南は鹿児島まで、

多くの寺社や名所、先祖ゆかりの地を遍歴した一遍の旅を踏襲してみるのも、おもしろいかもしれません。

同じように、法然、親鸞、雪舟、芭蕉などの跡を追うのもいいですね。

さぁ、この秋はどこへ行きましょうか。

東博?

国宝室で一遍と京都に行けるのは、10月2日(日)までです!

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(平常展調整室) at 2011年09月18日 (日)

「空海と密教美術」展(~2011年9月25日(日))はおかげさまで 入場者40万人達成いたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

さて、今回は展示のご紹介ではありません。

トーハクで堪能できるのは、美しい美術品だけではありません。

ご観覧の前や後、お食事やお茶を楽しむことのできるレストランで

「空海と密教美術」展、開催期間中だけ楽しむことのできる特別メニューのご紹介です。

東洋館別棟1階 ホテルオークラレストラン ゆりの木の期間限定セットメニューは3種類。

それぞれセットで各2,000円。

セットにはメイン料理とともに、嬉しくなるようなサイドメニューがついてきます。

爽やかなシソの風味と、ピリリと効いた一味が絶妙な

「国産牛のハンバーグおろしポン酢仕立て」

ライス又はパンとデザート、食後にうれしいコーヒー又は紅茶がセットになっています。

観覧のためのエネルギー補給におすすめの

「鰻と鱧の涼味膳」

九州産の鰻と鱧を使った和食膳です。

ミニ鰻丼、鱧の天婦羅、冷し素麺に香の物、黒酢ところてんなど、残暑を乗り切るのにぴったりのメニューです。

食欲をそそるピリ辛スープと、たっぷりの挽肉で愉しむ

「冷し坦々麺セット」

シュウマイと春巻のほかに、女性に大人気の杏仁豆腐 又は マンゴープリンのデザート付です。

そして、観覧後の楽しいおしゃべりのお供に、「空海」をイメージしたスイーツはいかがでしょうか。

「空」と「海」を連想させる青い部分がレモンゼリー。

白い雲や波を思わせるヨーグルトムースとチーズクリームのハーモニー。

爽やかな味とするっとしたのど越しが魅力です。

単品で400円、 コーヒー付のセットで850円です。

会期終了まで残りわずか。

特別展とともに、レストランゆりの木 特別メニューもお楽しみください!

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年09月16日 (金)

特集陳列「呉昌碩(ごしょうせき)の書・画・印」はじまりました

9月12日(月)、トーハクのある上野は晴れて中秋の名月がきれいに見えました。

皆様はお月見を楽しまれましたか?

さて、平成館企画展示室では、その翌日9月13日(火)から

台東区立書道博物館との連携企画第9弾として、

特集陳列「呉昌碩(ごしょうせき)の書・画・印」の展示がスタートいたしました。

呉昌碩は、清時代末期から近代にかけて活躍した書・画・印の巨匠です。

84歳で生涯を閉じるまで旺盛な創作活動を展開、在世中から多くの人々を魅了してきました。

(手前右)墨梅自寿図 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925) 青山杉雨氏寄贈 (~2011年10月10日)

呉昌碩は、石鼓文(せっこぶん)の臨書が名高く、

日本に現存する作品が多いことでも知られています。

石鼓文とは戦国時代、前5~前4世紀の石碑の古代文字で、

石が太鼓に似ているので石鼓と呼ばれています。

本展では若書きの40歳代の作品から、最晩年の傑作までをご覧いただけます。

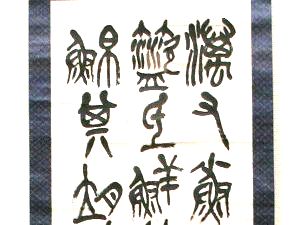

(左)篆書般若心経十二屏 呉昌碩筆 中華民国・民国6年(1917)

(右)臨石鼓文軸 呉昌碩筆 清時代・宣統2年(1910) 林宗毅氏寄贈

臨石鼓文軸(部分)

年を重ねるごとに変化してゆく石鼓文のとらえ方は大きなみどころですが、

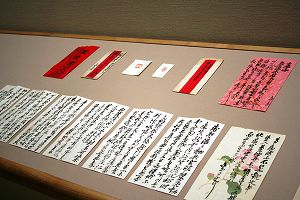

さらに今回は、作品だけでなく手紙などの遺品を通じて、

呉昌碩の人となりを垣間見られる点も、楽しみのひとつです。

たとえば、上海で知り合った日本人の漢学者で書・画・篆刻の創作もした長尾雨山への手紙です。

長尾雨山宛書簡 呉昌碩筆 中華民国・20世紀 京都国立博物館蔵(~2011年10月10日)

自ら作成した印を「あまりできはよくないけれどもらってください」と送る呉昌碩。

雨山が謝礼を送ったため「そんな(お金をとる)つもりで送ったのではない」と現金を送り返しています。

美しい字で綴られた手紙はみているだけでうっとりしますが、

プライベートの書簡の内容は呉昌碩やその作品をより身近にしてくれるように感じます。

本展を連携で企画している台東区立書道博物館での展示には、当館の収蔵品などの作品のほかに

現在、休館中の朝倉彫塑館が所蔵する呉昌碩胸像石膏原型なども展示されており

呉昌碩の姿をより具体的にイメージすることもできます(呉昌碩の「福耳」にもご注目!)。

お散歩をかねて両館をごらんいただけると呉昌碩の世界がより大きく広がるのではないでしょうか。

朝夕に少しずつ秋の気配を帯びてきた上野で、

ぜひ、呉昌碩の書・画・印の数々をご堪能ください。

特集陳列「呉昌碩(ごしょうせき)の書・画・印」は

平成館 企画展示室にて11月6日(日)まで開催しております。

最後に、本展にご協力いただいた皆様に感謝して。結

月例講演会「呉昌碩の書・画・印」

列品解説「呉昌碩について」

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2011年09月14日 (水)

「空海と密教美術」展は、2011年9月13日(火)午後、40万人目のお客様をお迎えいたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

40万人目のお客様は、東京都世田谷区からお越しの山木房子さん(85歳)です。

お嬢様の山木康子さんと一緒に来館されました。

東京国立博物館 銭谷眞美館長より、展覧会図録と密教展オリジナルグッズを贈呈いたしました。

左から、山木康子さん、山木房子さん、銭谷眞美館長

2011年9月13日(火) 東京国立博物館平成館にて

房子さんは開催前より前売り券をご購入くださっていたそうで、

「小説をきっかけに空海に関心を持つようになりました。

特に風信帖は本物をぜひ見てみたいと思ってきました」とのこと。

また、書道をたしなんでいらっしゃるため、書の展示作品に関心をお持ちのほか、

仏像もお好きとのことで、本展のあとには特集陳列「運慶とその周辺の仏像」(~2011年10月2日(日))

にも、あわせて立ち寄る予定とのことでした。

山木房子さん、康子さん、ありがとうございました。

「空海と密教美術」展は、2011年9月25日(日)まで開催しています。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室員 at 2011年09月13日 (火)

仏像好き必見の特集陳列「運慶とその周辺の仏像」(~2011年10月2日(日) )から、今回はかわいらしい(失礼!)獅子たちのご紹介です。

この特集の目玉作品は、なんといっても運慶作とされる二体の大日如来像です。そのうちのひとつ、栃木県・光得寺蔵作品については、美しく荘厳された厨子と台座も展示されています。

左から、大日如来坐像、その納入品の模型、厨子と台座。

厨子の中の台座をよく見ると…………

花びらの先からきらきら光る水晶の水玉がこぼれる美しい蓮の花が仏さまの座るところです。そしてその蓮の花を、おやおや、小さな獅子たちが支えています。

トーハクブログの読者の皆さまに特別サービス!

今回は特別にこの獅子たちを厨子の外に出して、じっくり見てみることにしましょう。

全部で4頭の獅子。口を開いた「阿形」が3頭、閉じた「吽形」が1頭です。

お顔はさまざま。目力抜群、きりっとした顔立ちのライオン風もあれば、おっとりとしたネコ風もあり、それぞれ個性的です。

横から見てみると

いずれも胸の筋肉が発達した豊かな体つきをしています。

髪型、もとい、たてがみ型が違っているのがわかりますか?

くるくるパーマのおばさん風もあれば、名古屋巻のお嬢様タイプあり。

もひとつおまけ。後姿です。

なんと! 尻尾のウエーブがたてがみに対応していることが判明!

左端のお嬢様風、背後に回ってみたら、あばらの浮き出た野性味たっぷりの体つきでした。

獅子の体は黒漆を塗り、その上に白い顔料、さらに丹(たん)というオレンジ色の顔料を重ね、金泥(きんでい)と呼ばれる金の絵の具で仕上げています。この美しい輝きはそれだけ手をかけているからこそなのですね。

お顔に近づいて見ると

目じりの赤い色がわかりますか? 表情が豊かになるように、細かい工夫がされています。

たてがみには金の筋が一筋一筋丁寧に描かれています。

じつはこれ、金箔を細く切って文様を描く截金(きりかね)という技法によるもの。金箔ならではの輝きが獅子に威厳を与えています。

この台座の上に坐る大日如来は運慶の作とされるものですから、これらはその弟子たちが造ったものかもしれません。台座といえども力の入ったすばらしいできばえです。

この小さな獅子たちにも、生き生きとしたリアルな表現で一時代を築いた鎌倉彫刻の特長を十分に見て取ることができるでしょう。

このように大日如来の台座に獅子を表すことには、ちゃんと根拠があります。

「中心毘瑠遮那如来。頭載五智宝冠、坐七獅子座上結跏趺坐、結界法印」(善無畏訳「尊勝仏頂修瑜伽法儀軌」巻上)。

そう、密教の古い経典に、大日如来が7頭の獅子の上に坐っているという記述があるのです。

おや、7頭ですって?

実は、この台座の獅子はいくつか失われおり、おそらく、最初は7頭の獅子がいたと考えられているそうです。

現在開催中の「空海と密教美術」展では、8体の仏像による「仏像曼荼羅」が話題になっています。これは東寺講堂の21体の仏像による「立体曼荼羅」のうち、8体を展示しているものです。今回の仏像曼荼羅では展示されていませんが、東寺の「立体曼荼羅」の中心に置かれているのは、密教でいちばん大切な仏さま、大日如来です。残念なことに現在の大日如来像は15世紀に作られたものですが、当初の大日如来像は7頭の獅子の上に乗っていたことが、さまざまな資料により明らかになっています。

さて、話を運慶の大日如来に戻しましょう。

実は、運慶は、建久8年(1197)に東寺の講堂の仏像の大規模な修復を行ったことがわかっています。

この大日如来像が造られたのが、それより先のことなのか、後のことなのか、はっきりはわかっていません。しかし、運慶が、いわば密教の仏像の原点ともいえる東寺講堂の大日如来を意識していたことは間違いないはず。その姿にならってこの像と台座を作った― その可能性は決して低くはありません。

特別展と総合文化展。行ったり来たりの一歩進んだ鑑賞法のオススメでした。

総合文化展には、ほかにも密教美術の作品が随所に展示されています。

当館ウェブサイト「おすすめコースガイド」では、「空海と密教美術」展とあわせて観たい! おすすめ作品コースを紹介しています。

是非ご活用ください!

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2011年09月13日 (火)