1089ブログ

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第7回です。

今回は、デジタルカメラを持って展示室を回ります。

トーハクの総合文化展では、多くの作品のカメラ撮影ができます。

!!注意!!

フラッシュを使用した撮影はできません!また三脚も使用不可です。

社寺や個人の方からお預かりしている作品のうち、撮影不可のものには、

キャプションに撮影禁止のマークが入っていますので、

確認してから、撮影してみましょう!

まず、本館2階の3室「仏教の美術」の作品を、撮影しました。

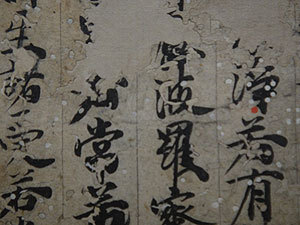

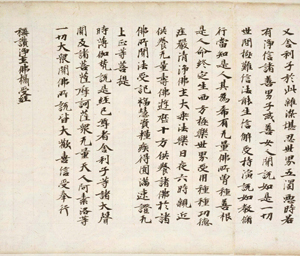

大般若経巻第一百卅八 鎌倉時代・宝治元年 (1247)

(~2012年2月5日(日)展示)

ピントが合っていません…。

展示室が暗い上にフラッシュ撮影、三脚使用は禁止! なので、むずかしいです。

でも、虫食いの穴が迫力満点で写っていると思いませんか?

次は、同じく3室「禅と水墨画」で、撮影。

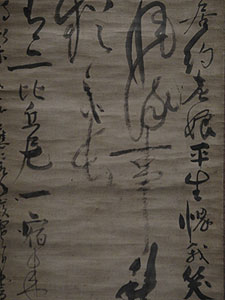

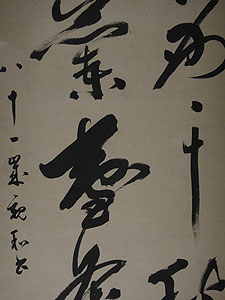

偈頌 一休宗純筆 室町時代・15世紀

(~2012年2月5日(日)展示)

小さい字、大きい字、墨の濃淡があります。

一部を切り取って撮影しても、おもしろい画面になります。

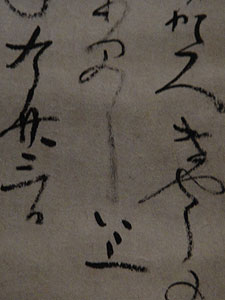

5室「武士の装い」では、小さい作品ですが、かなりズームにしてみました。

切符 豊臣秀吉筆 安土桃山時代・天正6年(1578) 松永安左エ門氏寄贈 B-2431

(~2012年2月12日(日)展示)

これも少しピントが合いませんでしたが、墨のかすれているところが魅力的です。

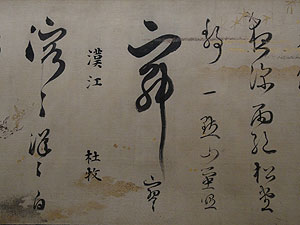

さらに進んで、8室「書画の展開」では、たくさん撮影しました。

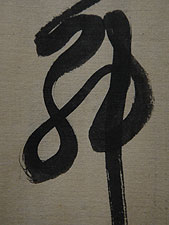

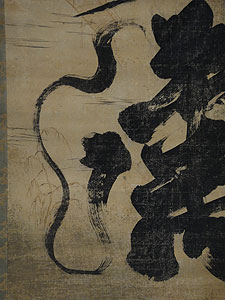

詩巻 松花堂昭乗筆 江戸時代・17世紀 (右)(左)画像の拡大

(~2012年2月12日(日)展示)

この詩巻は、松花堂昭乗(しょうかどう しょうじょう)が隷書、楷書、草書と、いろいろな書体で書いていますが、

左画像の中央「寂」の字は、「大師流」の書風で書かれています。

「大師流」とは、弘法大師・空海の書風から生まれたもので、

さいごのハネの部分がうねるように書いてあることが多いです。

その「寂」をさらに拡大すると(右画像)、文様のように見えてきませんか。

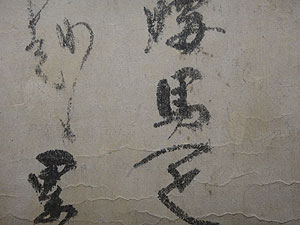

書状巻 近衛信尹筆 安土桃山時代・17世紀

(~2012年2月12日(日)展示)

近衞信尹の「馬」の字が見えます。

墨がかすれていますが、勢いのある字です。

画像では、料紙の質感まで感じられます。

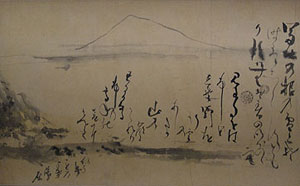

東行記 烏丸光広筆 江戸時代・17世紀 (右)(左)画像の拡大

(~2012年2月12日(日)展示)

烏丸光広の富士山です!

薄い色の墨で、富士山がさらりと書いてあります。

そのすそ野を拡大撮影すると(右画像)、字がにじんでいます。

下絵の富士山が乾かないうちに書いたのでしょう。

風景に書が溶け込んでいます。

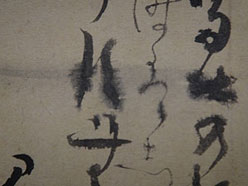

(右)詩書屏風 三井親和筆 江戸時代・安永9年(1780) 小荒井智恵・小荒井蓉子氏寄贈

(左)龍虎二大字 後陽成天皇筆 江戸時代・17世紀 太田松子氏寄贈

(~2012年2月12日(日)展示)

左画像は屏風です。

もともと字が大きいので、拡大するとかなり大きく撮影できます。

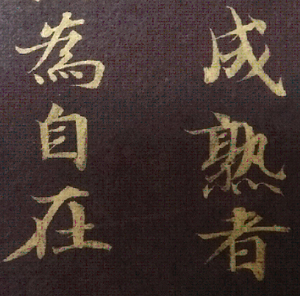

右画像も、大きい字の「龍虎」の「虎」。

うねるようにハネあげているのが、「大師流」です。

墨のかすれ具合が、拡大写真でよく見えます。

拡大写真を撮ると、デザイン画のようにも見えてくるのが、楽しいです。

ハガキに印刷して、絵ハガキを作ってみました。

作成した絵ハガキ

私はこんな風に写真を活用しています。

!!注意!!

画像の利用は、個人利用に限ります。

商用利用や公開に際しては別途手続きが必要です。

詳しくは、「画像の利用について」のページをご覧ください。

拡大写真には、眼では見えないものが写ります。

書の楽しみ方のひとつとして、拡大写真、いかがでしょうか?

ただ逆に、眼で見えても写真に写らないものもあります。

やっぱり本物を見て欲しいです。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年01月19日 (木)

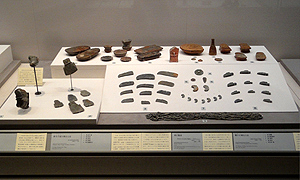

前回のブログでは、古墳時代の神マツリの特色として、中心となる奉献品がおおよそ「前期:実物 → 中期:石製模造品 → 後期:土製模造品」と、次第に移り変ってゆくことをご紹介しました。

今回の展示では、古墳時代前期~後期に分けて展示した祭祀遺物を比較して、順を追ってご覧頂けるように配置してあります。

しかし、今年度相互貸借による借用品(長野県立歴史館・館山市立博物館所蔵品)を中心とした今回の展示内容だけでは、やはり資料が不足気味です。

そこで、今回の特集陳列に関わる常設の考古展示室の構成にすでに取り入れられている「テーマ展示」は、それぞれまとまりがあるために実は“温存”してあります。

今回の特集陳列と併せて、是非ご覧頂きたい部分という所以です。

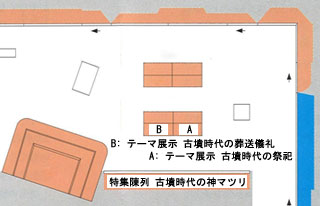

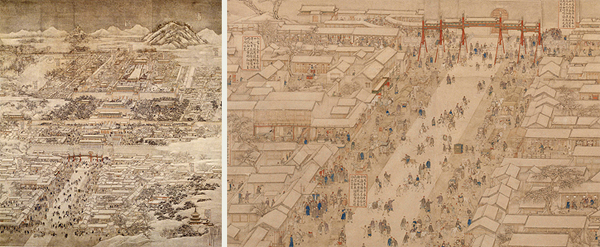

(左)第1図 実際の展示の配置図

(右)「特集陳列(右)とテーマ展示A・B(左)」展示室の様子

これらは今回の特集陳列に合わせて、特集陳列のケースと向かい合わせに配置を変更していますので、ご確認ください(第1図)。なお、詳細は当館HPのA「古墳時代の祭祀」・B「古墳時代の葬送儀礼」で作品リストもご覧頂けます。

さて、2つのテーマ展示と今回の特集陳列の関係をお話したいと思います。

中期の祭祀遺物については、今回の借用品にはあまり含まれていないことや展示スペースの問題から、当館収蔵品の優品を中心にコンパクトに展示を構成しています。

「古墳時代中期の石製模造品」

東京都野毛大塚古墳と京都府鏡山古墳出土品は、共に履物形石製模造品を含む代表的なものです。

大阪府カトンボ山古墳出土品は、最古の子持勾玉と各種石製模造品を大量に出土した古墳で、いずれも中期に発達する石製模造品を中心に副葬する古墳として有名です。

しかし中期には、後期に盛行する各種の土製模造品も現れはじめています。

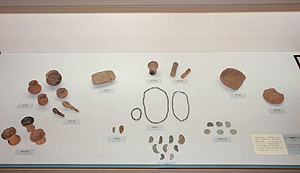

その典型が、A「古墳時代の祭祀」で展示している奈良県桜井市の山ノ神遺跡出土品です。

「テーマA(古墳時代中期の土製模造品):右から、櫛・箕・竪杵・竪臼・案・坩(ツボ)・柄杓・高坏形」

大正7(1918)年、奈良県三輪山山麓の開墾中に、巨石と河原石の敷石周囲から多量の遺物が発見されました。須恵器・土師器をはじめ、多量の石製・土製模造品、小型素文鏡・鉄片、子持勾玉などが出土したことで有名になりました。

とくに土製模造品には、箕(ミ)・竪臼・竪杵・柄杓(ヒシャク)・坩・高坏や櫛や案(ツクエ)を象ったものがあります。

杵・臼で脱穀した米を箕でふるい、柄杓で汲んだ清水を加えて坩(ツボ)で醸す。そんな酒造りの道具を表しているという説が有力で、平安時代『延喜式』の祭祀用具の記載との類似が注目されています。

『延喜式』(巻40)酒造司 酒造雑器

「中取案八脚、木臼一腰、杵二枚、箕廿枚、槽六隻。甕木蓋二百枚、橧(コシキ)三口、水樽十口、水麻笥廿口、

小麻笥廿口、筌百口、匏十口〈已上供奉酒料〉、篩料絹五尺、(中略)

右造酒料支度、及年料節料雑器、並申省請受。」

また、8世紀に成立した『日本書紀』には、河内国の大田田根子(オオタタネコ)という人物に祀らせた祟り神である三輪山の神(大物主神)が酒神として知られていた様子が窺え、『万葉集』にも謡われています。

『日本書紀』崇神天皇八年 十二月丙申朔乙卯条

「天皇(スメラミコト)、大田田根子を以て、大神(オホミワノカミ)を祭(イハヒマツ)らしむ。(中略)

この神酒(ミキ)は我が神酒ならず、倭為す大物主の醸(カモ)し神酒、幾久(イクヒサ)、幾久」

『万葉集』巻4、712番、丹波大女娘子

「味酒(ウマサケ)を 三輪の祝(ハフリ)が 忌(イハフ)杉 手触れし罪か 君に遇難(逢ヒカタ)き」

これらは、8世紀に、三輪山神が酒神として有名であったことを伝えているもので、その起源が古墳時代に遡る可能性を示唆しています。

そういえば、現在でも三輪山はお酒の神様として知られており、大神(オオミワ)神社から造(ツクリ)酒屋に授けられる杉玉(酒林(サカバヤシ))は有名です。 思いのほか、古代とは身近なところでつながっている部分がありそうです。

それから、もう一つ重要なのが、古墳の副葬品にみられる石製模造品です。

「テーマB(古墳時代後期の滑石製石枕・石製模造品ほか)」

実は前期から中期の祭祀遺物は、古墳の副葬品と共通している部分が多いのです。

B「古墳時代の葬送儀礼」は、中~後期の東関東地方に集中する滑石製石枕と石製模造品のセットなどを展示していますが、後期には中小古墳にも石製模造品が副葬されることを示しています。

ひょっとして、古墳の葬送儀礼と祭祀遺跡の神マツリは同じ内容だったのでしょうか?。

古墳被葬者とカミの同一視。重要な仮説の一つで、学会でも長年論争が続けられてきましたが、決着はついていません。

2つのテーマ展示部分は、実は神マツリとは何かという、祭祀遺跡を考える上で(おそらくもっとも)重要な祭祀対象(祭神?・・・)の性格という問題を孕んでいます。

三輪山の酒の神と、地域の首長(リーダー)である古墳被葬者の性格・・・。

一生飲んで暮らしてゆけるのなら…♪、マサに“特権階級”ですので古代国家成立前夜に相応しい?? (楽しそうですが…)。

う~む。やはり、これらをまったく同一視することは、そう簡単にはゆかないような気もしますね。

今一度、最初に立ち戻って、古墳時代の神マツリの変遷から考えてみる必要がありそうです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年01月16日 (月)

北京故宮博物院200選 研究員おすすめのみどころ(絵画の名品)

特別展「北京故宮博物院200選」(~2012年2月19日(日))をより深くお楽しみいただくための「研究員のおすすめ」シリーズのブログをお届けします。 今日は「絵画の名品」についてです。

トーハクの特別展「北京故宮博物院200選」には3つの“世界初”があります。

一つめは「清明上河図」の初の国外公開(2012年1月24日(火)まで展示)。これはもう何回も述べました。ところがこれ以外にもすごいところがあるんです!

二つめは、それまで持ち出しが厳しく制限されていた宋元の書画41件の大量公開です。これまで故宮が行ってきた海外展では最多の宋元書画が展示されています。もちろんすべて一級文物。

そのなかでもお勧めなのは、前回の「研究員のおすすめ」シリーズのブログ「書の名品」でもご紹介した「水村図」と、「楊竹西小像巻(ようちくせいしょうずかん)」です。

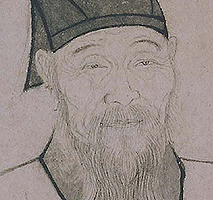

一級文物 楊竹西小像巻 王繹・倪瓚筆 元時代・至正23年(1363)

楊竹西こと楊謙は元時代の江南の富豪です。大金持ちにしては質素な格好をしていますね。これは文人の姿です。決して派手派手しい物質的に豊かな暮らしではなく、書を読み芸術を愛する文人として過ごすのが、中国人の最高の理想でした。冬でも枯れない松の木や静謐な筆づかいが、楊謙の人格の高さまでを象徴しています。

楊竹西小像巻(部分)

よく見るととても繊細な線を重ねて立体感を出しています。

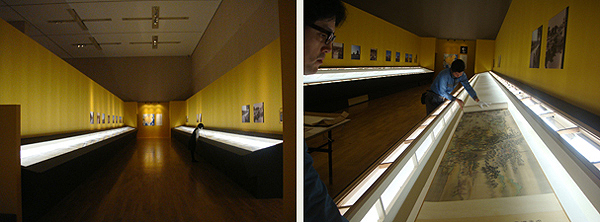

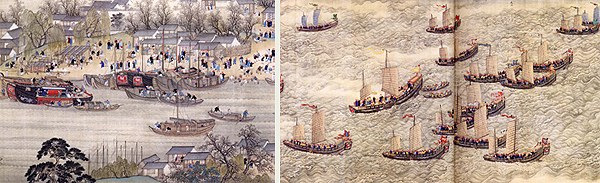

三つめは、「康煕帝南巡図」(北京故宮)の二巻同時全巻展示。「南巡図」は清朝の第四代皇帝康熙帝(こうきてい)が江南地方を視察した様子を描いた作品です。もとは12巻ありましたが、今回展示しているのはクライマックスの最後の二巻。

ど~ん。横26メートルと33メートル(!)の北京故宮の「南巡図」が二巻同時に全巻ひろげて展示されるのは世界初!巨大な特別ケースに故宮博物院の研究員もびっくりしていました。

(左右ともに)一級文物 康熙帝南巡図巻 第11巻(部分) 王翬等筆 清時代・康熙30年(1691)

華麗な色彩、繊細な描写。

12巻描くのに6年(!)もかかったという、清朝の“国家プロジェクト”。

トーハクの展示チームが「南巡図」の展示にこだわったのは理由があります。「南巡図」に描かれているのは、皇帝の徳治のもとに暮らす、人々の幸せな姿です。「南巡図」を見ていると、その体験が「清明上河図」と似ているのを感じるでしょう。

(左右ともに)康熙帝南巡図巻 第11巻(部分)

大通りで、すってんころりん!

「お母さん、皇帝さまが通るんだってさ!」。家族や老人が描かれるのも特徴です。

(左右ともに)康熙帝南巡図巻 第11巻(部分)

力を合わせて長江を渡ります。

かわいいおじいさんたち、実は「天」の一部です。なぜって? 答えは会場で!

「南巡図」は「清明上河図」の清朝版とも言える作品で、この作品を二つ並べることで初めて、「清明上河図」が中国文化に担ってきた、重要な意味を体感することができるのです。

ほかにも、「清明上河図」の意味を改めて確認できる作品がありました。

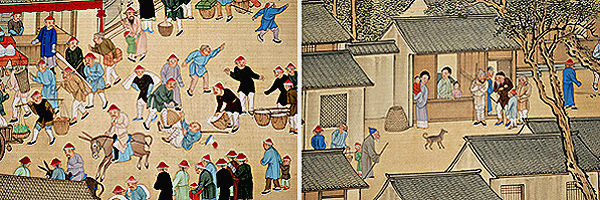

(左)乾隆帝紫光閣遊宴画巻 姚文瀚筆 清時代・18世紀

スケートは満州族の武芸向上のための競技でもありました。

(右)万国来朝図(部分) 清時代・18世紀

西洋人にまじって琉球使節の顔が見えます。

乾隆帝生春詩意北京図軸 徐揚筆 清時代・乾隆32年(1767) (右は左の部分)

舞台は開封から北京に。

時代を超えてここでも、皇帝のもとで幸せに暮らす人々の姿が描かれています。

一見綺麗で豪華に見える様々な宮廷の装飾品は、ただ鑑賞するためのものではなく、そこに様々な意味が隠されています。

その意味に迫ったのが、第Ⅱ部の展示です。徽宗皇帝から乾隆皇帝へ、コレクションの歴史、文人たちの活躍…。展示にはたくさんの伏線が張り巡らされています。「名品を持ってきました!」というだけではない、北京故宮とトーハクのコラボならではの、展示のストーリーも見どころの一つです。

中国美術の真髄を、ぜひお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2012年01月15日 (日)

特集陳列「天翔ける龍」(~2012年1月29日(日))は、おかげさまでたくさんの方々にお楽しみいただいています。

本館2階、中央の階段をはさんだ2つの部屋で開催しています。すぐ隣ではないのでどうぞお間違いのないように。あわせて77件の作品を展示しています。そんなに龍ばかりで面白い?と思われるかもしれませんが、いろいろな龍がいます。

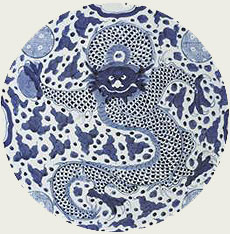

一般になじみの深い龍はこれですね。現在、本ウェブサイトのコンテンツ「投票」の「トーハクの龍ベスト12」でトップを行くのは「博物館に初もうで」のポスターになったからでしょうか。

龍図屏風(龍虎図屏風のうち 部分) 曽我直庵筆 安土桃山~江戸時代・17世紀

では以下、個性派の登場です。

翼のある龍はご存知ですか?予告ブログ第1回で紹介しました。応龍という名前です。龍の中でも格が高く、雨を降らせる力があります。

(左)陣羽織 猩々緋羅紗地応龍波濤模様(部分) 江戸時代・19世紀 高木キヨウ氏寄贈

(右)和漢三才図会(部分) 巻45、46 龍蛇類・介甲類亀蟹属 江戸時代・正徳2年(1712)成立

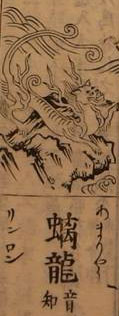

角、鱗のない龍はいかがでしょう。螭龍(ちりゅう、あまりゅう)です。顔は猿のようです。なじみがないので皆さん探すのに苦労すると思います。

雲龍堆黒合子 中国 南宋時代・13世紀

雲龍堆黒合子(部分) 中国 南宋時代・13世紀

和漢三才図会(部分) 巻45、46 龍蛇類・介甲類亀蟹属 寺島良安編 江戸時代・正徳2年(1712)成立

象のように鼻の長い龍。これは名前がわかりません。舞楽面陵王の頭に乗っている龍は、腕や脛があります。展示しているのは鎌倉時代のものですが、源流は中国にありますからこんな姿の龍も中国で生まれたのです。

十二神将の兜の上の龍も象に似ていますね。

(左)重要文化財 十二神将立像 辰神(部分) 伝浄瑠璃寺伝来 鎌倉時代・13世紀

(右)舞楽面 陵王(部分) 高野山天野社伝来 鎌倉時代・13~14世紀 水野忠弘氏寄贈

十一面観音のように頭上にたくさんの顔のある龍もいます。これも鼻が長いですね。

中世の龍は象のように長い鼻が多いようです。

摩尼宝珠曼荼羅図(部分) 鎌倉時代・14世紀

龍の爪の数にも注目してください。日本の作品は3本が多いのですが、中国では3、4、5本のものがあります。

このうち5本は特別な龍です。5本爪の龍は中国では皇帝の象徴とされ、皇帝の身の回りで使うものにしか表わしてはいけないきまりでした。

黄釉龍文軒丸瓦 中国北京市明永楽帝長陵 明時代・15世紀

この瓦は明時代の皇帝永楽帝のお墓の建物に使われたもので、爪は5本、そして皇帝しか使用できなかった黄色の釉薬がかけられています。

さて、かっこいい龍の代表は左。当館の龍コレクションのトップスターです。右もなかなかですね。どちらも5本爪ですから皇帝のための器です。

(左)重要文化財 龍濤螺鈿稜花盆(部分) 中国 元時代・14世紀

(右)龍濤存星輪花盆(部分) 中国 清時代・康煕年間(1662~1722)

ではこれはどうでしょう。

鉄砂雲龍文壺 朝鮮 朝鮮時代・17世紀 清水信子氏寄贈

龍の頭部を拡大しました。横向きの顔なのに目がふたつ見えています。ピカソの絵のようです。

次は正面向き。

染付雲龍図菊形皿 伊万里 江戸時代・18~19世紀 平野耕輔氏寄贈

正面向きの龍はむずかしいのです。それにしてもこの団子鼻とウミウシのような体。故宮博物院展に出ている皇帝の服に表わされた龍のような中国の絵を真似たのですが、うまく描けなかったのですね。しかしこれはこれで味わいがあります。

これは何?

双龍文環頭大刀柄頭 三重県四日市市糠塚山出土 古墳時代・6世紀 安田由松氏・安田專行氏寄贈

ではこれは?

双龍文環頭大刀柄頭 愛知県春日井市明神町 猪之洞古墳出土 古墳時代・6世紀 愛知県寄贈

少しわかりやすくなりましたね。何か2匹の小動物が珠をくわえているのです。これは龍なんです。古墳時代、朝鮮半島からこの種の大刀が伝わったけれども表わされているものが何かわからなかったのでしょう。とりあえず真似てみた。真似た国産のものをまた真似て、ということを繰り返すうちに幾何学模様のようになったのでしょう。

今回の特集で一番のゆるキャラはこれ。

鬼龍子 韓国ソウル市徳寿宮 朝鮮時代・19世紀

顔をアップにすると…。

鬼龍子(部分) 韓国ソウル市徳寿宮 朝鮮時代・19世紀

これが龍?と誰もが思うでしょう。龍には9匹の子がいるといいますが、そのうちの1匹、鬼龍子(きりゅうし)です。高いところから遠くを眺めるのが好きといわれ、屋根の上にのせられていたものです。強いから魔除けになります。

いかがですか?変わったものを中心に紹介しましたが、もちろん皆さんお馴染みの姿の龍もたくさんいます。本ブログの「博物館に初もうで」シリーズの「天翔ける龍」1~3もご参照ください。

ブログ1で紹介しました、今回展示している「自在置物 龍」の動きを実感できる、疑似体験コーナーを設置しています。自在置物は実際に手で動かすことができるのですが、残念ながら実物で体験していただくことはできません。そのかわりに画面に映った龍をみなさんの手で動かしていただきます。

最後に図録の宣伝です。

この図録は特集陳列の作品を順番に掲載し、解説したものではありません。展示作品の8割ほどを掲載していますが、他の部屋に展示している作品、展示していない作品も含む、トーハクの龍の優品104件を収録しています。「東の龍、西のドラゴン」「龍のルーツ」「仏教を守る龍」「雲をおこす龍」「龍と虎」「龍と鳳凰」「龍と芸能」など23のトピックスに分けて作品を紹介します。この本をガイドにしてトーハクの龍制覇を目指してください。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室) at 2012年01月13日 (金)

本館第1室で1月2日(月)より1月15日(日)まで正月特別公開を行っている国宝 賢愚経残巻(大聖武)をご紹介します。

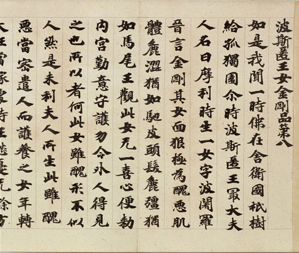

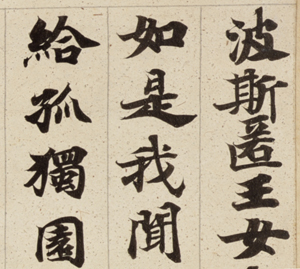

(以下二枚)国宝 賢愚経残巻(大聖武)(部分) 奈良時代・8世紀

『賢愚経』は、仏教的な立場からみた賢人と愚人の寓話(ぐうわ)69編を収めた経典です。平安時代の『今昔物語』にも大きな影響を与えたと考えられています。この東博本は、もとは東大寺に伝来した奈良時代の写経のうちの一巻で、「波斯匿王女金剛品(はしのくおうにょこんごうぼん) 第八」にはじまる計262行からなっています。

(上図の拡大)

ご覧になって、まず気がつくのは、文字が大きめで、力強く堂々としていること、そして料紙の中につぶつぶが見えることだと思います。

私たちが目にする経典のほとんどは、漢字で書かれていますが、文字を読むよりも、だれがどんな気持ちでつくったのかなどを想像しながら見てみると、新しい発見があります。

それは文字のかたちや、字配り、使用している紙にもあらわれています。奈良時代には、文字を書きやすくするために、紙の表面を石で叩いたり、金泥で書いた文字を輝かせようと猪の牙で磨くことも行われました。

本文は、写経のなかでもとくに大きい文字で、通常の経典が一行十七字であるのに対し、一行十二、三字で肉太のしっかりとした筆致で書かれているのが特徴です。古くから聖武天皇(701~756年)筆と伝え、その断簡は「大聖武」あるいは大和国の東大寺戒壇院に伝来したことから「大和切」と称して、茶人などに愛好されました。とくに古い名筆を収録したアルバムともいえる古筆手鑑(こひつてかがみ)などの巻頭を飾り、手鑑の格式(かくしき)を示す指標となっていることで知られています。

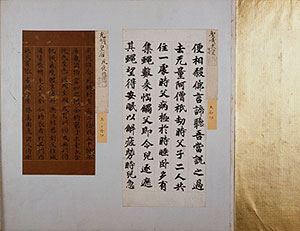

古筆手鑑 毫戦 奈良時代-江戸時代(展示予定は未定)

料紙は「茶毘紙(だびし)」とよばれる厚手の紙を用いています。この名称は、骨粉を漉き込んだようにみえるところから付けられました。かつては麻紙(まし)に白土を混入し、防虫と荘厳(しょうごん)をかねて香木の粉末を漉き込んだものといわれていました。荼毘紙は、一行十七字で「中聖武」と称される奈良時代の経典のなかにもみられますが、近年、当館所蔵の中聖武である「称讃浄土仏摂受経」の修理にともなう調査で、巻末の第6紙から第8紙に使用されている白荼毘紙が、ニシキギ科の落葉灌木である真弓(まゆみ)の靭皮(じんぴ)繊維でつくられていることが明らかとなりました。

称讃浄土仏摂受経(部分) 奈良時代・8世紀(展示予定は未定)

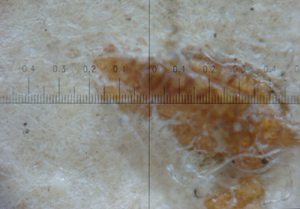

真弓を原料とする紙は、天平感宝元年(749年)に正倉院文書に「更別真弓紙十三張」とみえますが、注目してもらいたいのはその繊維の長さです。平均の繊維の長さが8~9mmと長い楮の繊維と比べて、繊維の長さが0.5~0.6mmと非常に短い真弓は、水の中で分散しやすく、地合の良い紙を作ることができるというメリットがあります。繊維に混入しているつぶつぶは、真弓の靭皮繊維に含まれる樹脂成分や粗い繊維と思われます。

大聖武の真弓の繊維とつぶつぶ (1目盛りは0.01㎜)

国宝 賢愚経残巻(大聖武)(部分) 奈良時代・8世紀

いわゆる天平経と称する唐風写経の黄金時代には、紫紙金字の金光明最勝王経のように、字形はあくまで端正で、温雅な美しさがあります。この書風に一種の荘重な趣が加わって新しい写経体が登場するのが、奈良時代後期であり、その根幹となった書風が、この賢愚経(大聖武)であるといえます。

紫紙金字金光明最勝王経(部分) 奈良時代・8世紀(展示予定は未定)

国宝 賢愚経残巻(大聖武)の展示期間は残りわずか(2012年1月15日(日)まで)となっております。お見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 高橋裕次(博物館情報課長) at 2012年01月12日 (木)