1089ブログ

こんにちは。特別展室の横山です。

いよいよオープンを間近の特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(2011年10月25日(火)~12月4日(日))。

準備が大詰めに入った展示会場より

会場でぜひ注目していただきたいポイントをご紹介しながら、

ふだんはなかなかお目に入れることのない、“舞台裏”をちょっとだけお届けします。

まずは、会場図面で導線を確認。

全部で4章から成り、3章は法然、親鸞それぞれの部屋に分かれています。

図面の緑色の箇所が3章法然の部屋、青色が親鸞の部屋です

会場あちこちで見られる「法然と親鸞」のマーク。

今回の展示では、お二人の由来のものがわかりやすいように、色やマークを工夫しています。

「法然と親鸞」のマーク

重要文化財 善信聖人絵(琳阿本)(部分)

詞書覚如筆 鎌倉時代・14世紀 京都・西本願寺蔵

[展示期間:2011年10月25日(火)~11月13日(日)]

今回の展覧会を楽しみにしていただいている方のなかには、

すでにお二人をよくご存知の方も多いと思います。

いっぽうで、「あまりよく知らないのだけれど…」という方もおいでになるでしょう。(もちろんのこと!)

でも、ご心配なく。

入口はいってすぐの「プロローグ」では、これまでになかった試みとして

大きな壁面いっぱいに法然上人、親鸞聖人の生涯のストーリーを

出品作品の画像とともにご紹介しています。

鑑賞を深めるための、ちょっとした「予習」をしながら

展覧会の世界に、ぐっと近づいていただけることと思います。

このほかにも、随所に画像を使ったわかりやすい解説パネルを設置しています。

より知識を深めて鑑賞をお楽しみください。

さて、会場では今まさに、作品の展示作業が進められています。

作品の位置、置き方、キャプションとのバランス etc…

ひとつひとつが、担当学芸員によって真剣に検討されています。

連日、夜遅くまで作業は続けられます。

鎌倉の浄光明寺からご到着した「重文 阿弥陀三尊坐像」の展示作業風景です。

とはいえ、大きな作品は、すぐに展示台へというわけにはいきません。

まずは足場をつくる大がかりな作業から始まります。

大きな彫刻の展示作業をたびたび間近で見ていますが、

一連の作業の動きをひとことで表すなら、「ダイナミックでかつ繊細」。

大きなものを動かすパワーはもちろんのことですが、同時に、細やかな配慮と集中力が要求されます。

そんな、(言葉でいうと)相反するふたつが共存していることを目の当たりにします。

展覧会では、彫刻をはじめ数多くの絵画(掛幅・軸)、書が一堂に会します。

それぞれの作品の魅力は、担当の学芸員によるブログ記事での紹介に委ねることにいたしましょう。

会場には、まだまだご覧いただきたいポイントがたくさんです。

実は、「プロローグ」の前にも…!!

続きはぜひ会場へ足を運んで、お確かめください。

ご来場を、心よりお待ち申し上げております。

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 横山梓(特別展室) at 2011年10月22日 (土)

2011年10月15日(土)と16日(日)、トーハクでは

「考古学者に挑戦!」というファミリーワークショップが行われました。

「考古学っていったい何?考古学者って、何をする人?」

というのがそのテーマ。

参加者は、各日10組、小学1年生から5年生までの子どもたちとそのご家族でした。

はじめに、考古学を専門としている当館の研究員、

品川さんからお話をうかがいます。

考古学者の使う道具に、興味しんしん

「考古学とは、『古』い時代の人びとがくらしたあとや

出土(しゅつど:土の中から出てくること)したモノから

そのころの生活や社会・文化について『考』え、

今の社会に生かすことを『学』ぶこと」

そんなお話を聞いたあと、展示室に行って

「考古学者が発掘されたモノを見る時のポイント」を品川さんに教えてもらいました。

モノの形、色、材質、どんな状態か、もようはついているか、

そこから何が分かるか…など、ワークシートを使って、

自分の選んだ縄文土器をじっくりと観察。

次は粘土板の上にいろいろな材料でもようをつけてみます。

貝がら、竹、木、縄など、縄文時代の人たちも

粘土で土器をつくるときに、

実際に使ったのではないかと思われる道具を使いました。

ひっかいたり、押し付けたり、転がしたり。

ひとつの道具でも、使い方は何通りも考えられます。

さきほど展示室で観察した土器のもようは

どんなふうにつけられたのかを考えて、粘土板の上で再現してみました。

土器とそっくりのもようができました

さて、ここでもう一度展示室に戻ります。

ふたたび同じ縄文土器をじっくり観察し、スケッチしてみます。

新しい発見は、あったかな?

真剣なまなざしで、土器を観察中

最後に、各家族の発表の時間です。

ワークシートにしたスケッチを皆に見せながら、

「どうしてこの土器を選んだの?」

「もようのつけ方について、新しい発見はあった?」など、

私からのインタビュー形式で発表をしてもらいました。

マイクを向けられて緊張しながら、がんばって発表してくれました

粘土板のもようつけ作業をやったからこそ、

2回目のスケッチでわかったことがたくさんありました。

縄を転がしてつけるもようが

全部同じ向きではなく、いくつかの方向に転がされていること。

細くひかれた線を観察してみたら、

ただの棒でなく、半分に割った竹で描かれていると気がついたこと。

スケッチからも、発見したことが、きちんと伝わってきました。

3時間のワークショップを終えて、

参加した小学生の皆さんは、すっかり考古学者らしいモノの見方が身についたようです。

さて、この中から将来の考古学者が何人誕生するでしょうか?

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室) at 2011年10月21日 (金)

呉昌碩の書・画・印 その5「呉昌碩が刻した不折の印 ~その2~」

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第5回目です。

今回は、1089ブログ『呉昌碩が刻した不折の印 ~その1~』でご紹介した、呉昌碩が刻した2種の印「豪猪先生(ごうちょせんせい)」白文方印(以下、「豪猪先生」)と「邨鈼(むらさく)」朱文方印(以下、「邨鈼」)(2種とも台東区立書道博物館にて2011年11月6日(日)まで展示)の作風について見ていこうと思います。

(左)豪猪先生、(右)(左)の画像の印材上面の側款「老缶(ろうふ)」(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「豪猪先生」の刻の深さは、磨滅の具合も考慮しなければなりませんが、浅めでおよそ1ミリ前後。豊かさを感じさせながらも締りのある、呉昌碩の白文印独特の線質です。起筆、終筆、転折には細かく刀を入れて表情を変化させ、筆画が集まっている部分を印刀の柄の先などで叩いて古色を出しています。周囲の縁も叩いて古色を出していますが、「豪」の1、2画目にあたる部分を削ぎ、縁とほぼ同化させています。これにより、上部に横画のない隣の「先」と頭を揃えています。

印面構成では、「豪」の「豕」を右へ流しています。「猪」は若干右へ傾けていますが、「犭(けものへん)」の左側の縦画の終筆を太くすることで、右に流れる「豪」を支えるはたらきをしています。左行の「先」は左に傾け、「生」を中央の縦画を左に傾けることで「先」に続く自然な行の流れができています。これら4字を印面全体として見ると、右行はほぼ垂直にバランスを保ち、左行は右に流れていることがわかります。しかし「生」の2本の横画の起筆を太めに刻すことで、右への流れを支えています。

(左)邨鈼、(右)(左)の画像の印材上面の側款「缶(ふ)」(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「邨鈼」も白文とほぼ同じ深さで刻されていますが、余白は深めにさらわれています。起筆、終筆部、そして「邨」の「口」の内側などの細かい余白を作る時はやはり小刻みに刀を入れており、白文と同様の刀法が見られます。縁は全体の安定のために下辺を最も太くしており、ここを中心に叩いて古色を出しています。

印面構成は、左上部に筆画を集め、反対に右下部に余白を作り、筆画の集まる所と開いている所との対比を強調した粗密の関係を表しています。中央の罫線もそれに従い、下へ行くにつれて細くなるよう配慮されています。

「邨」は右へ傾き、「鈼」は左へ傾けた構成になっていますが、「邨」を支えるように右側の縁がはたらいています。「鈼」では、左への傾きを抑えるために、楷書の金偏の6画目にあたる画を左側へなだらかに引っ張り、さらに8画目にあたる横画の終筆を右下がりにまとめています。

以上のことから、この2種の印はともに高い水準を示す印面構成であることがわかります。また、「邨鈼」に刻された「缶」の側款は、例の少ない貴重な単入刀法による篆書例としても注目すべきものです。

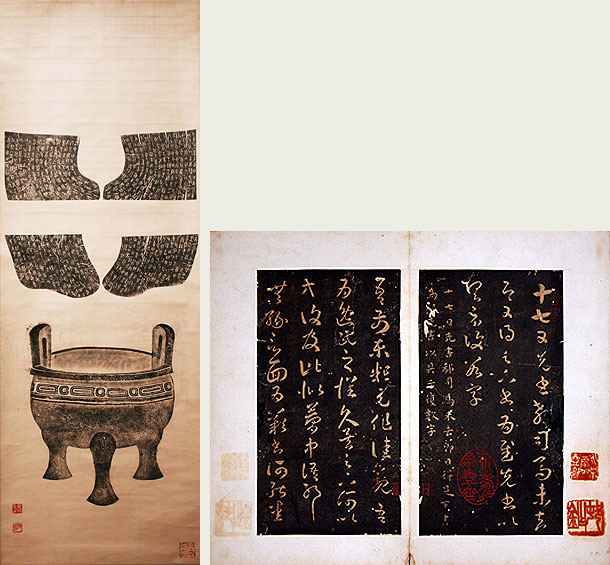

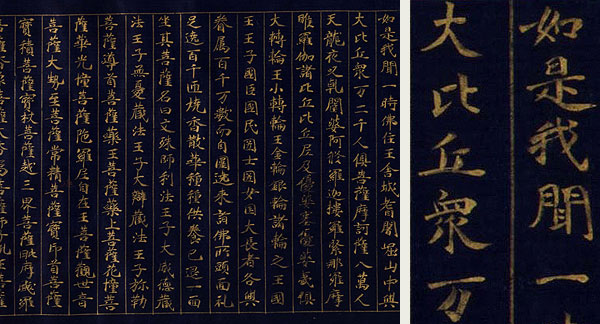

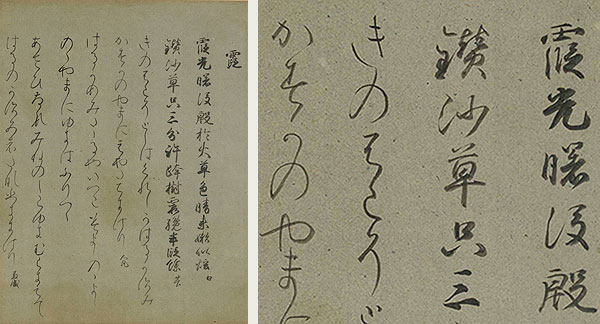

(左)毛公鼎銘 西周後期・前8世紀 (2011年9月13日(火)~2011年10月10日(月・祝)まで展示)

(右)十七帖(賀監本) 王羲之 東晋・4世紀 (~2011年11月6日(日)まで展示)

共に 台東区立書道博物館蔵、同博物館で展示

不折コレクションに見られるこれらの印影の例としては、『毛公鼎銘』に河井荃廬が刻した印とともにこの2印が押されており、『十七帖』(賀監本)には、「邨鈼」が押されています。どちらも中国書法史上重要な作品であるだけに、不折は大事に押したのでしょう。

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館) at 2011年10月19日 (水)

朝晩涼しくなり秋を感じるようになってきました。

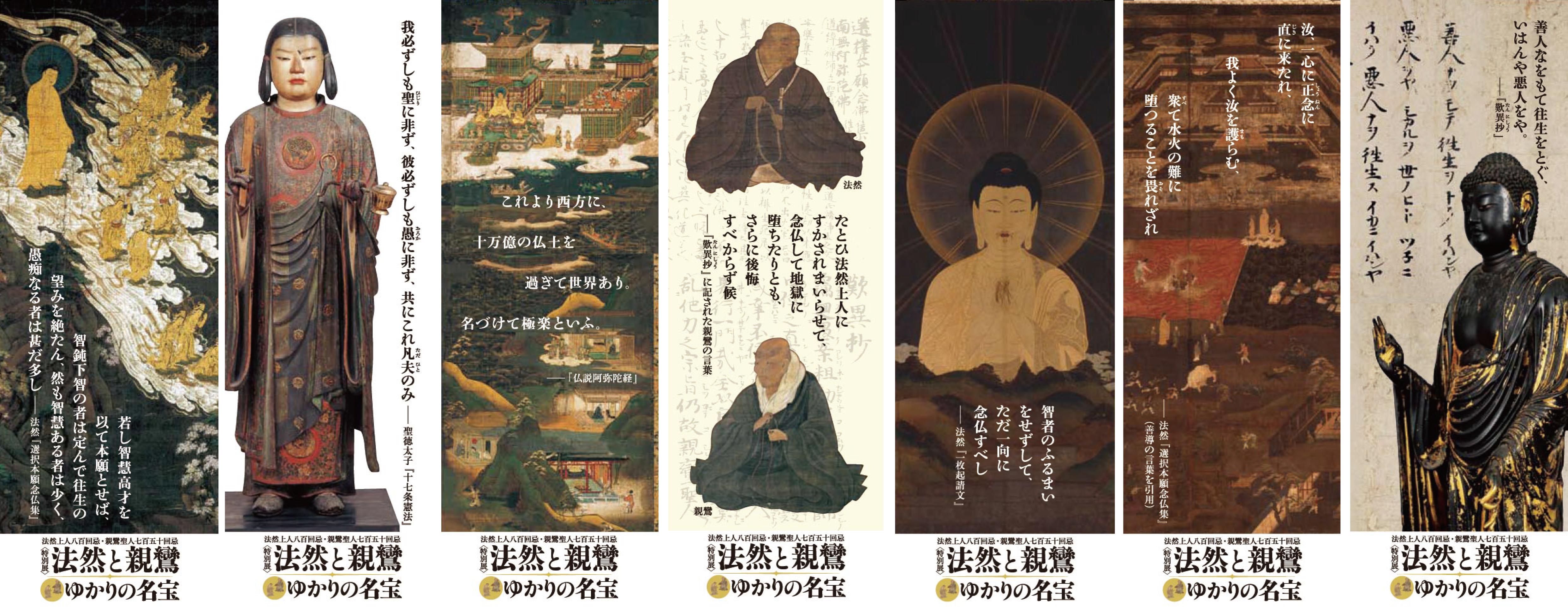

トーハクの秋の特別展は、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」です。10月25日(火)から12月4日(日)まで開催します。

電車を利用される方は駅に掲示している広告をご覧いただけましたでしょうか。

「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)」(下記しおり一番左)と「阿弥陀如立像」(下記しおり一番右)の2バージョンで首都圏の主要な駅で展開しています。

どちらも、作品の迫力と温かみを感じていただけるかと思います。

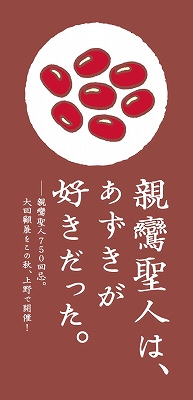

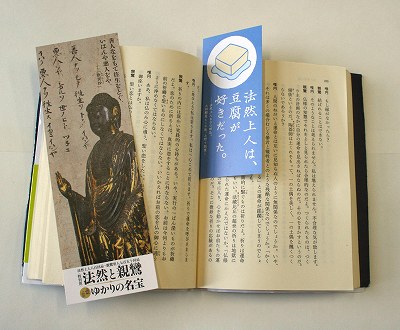

今回はこの特別展オリジナルのしおりをご紹介します。

本展に出品される作品に法然と親鸞の思想にかかわる印象的な言葉をあしらいました。全部で7種類あります。

裏面には言葉の解説も掲載しています。

3種類集めて「法然と親鸞 ゆかりの名宝」物販コーナーにお持ちいただくと、先着1000名様にオリジナルポストカードを差し上げます。

1都4県(神奈川・埼玉・千葉・茨城)を中心とした書店約400店舗、東急線各駅売店TOKS全62店で配布しています。

さらに別バージョン!

「法然上人は豆腐が好きだった」、「親鸞はあずきが好きだった」という言い伝えがあることからこのようなしおりを作成しました。

少しかわいらしい雰囲気に仕上がっています。

こちらのしおりは都内の豆腐店や甘味処、懐石料理店など約500店舗のほか、上野のれん会加盟店などで配布しています。

わたしも本を読むときに使用しています。

どちらのしおりもぜひ集めてみてはいかがでしょうか。

※いずれもなくなり次第、、配布を終了します。

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年10月17日 (月)

書を見るのはとても楽しいです。

私は、書道教室に通ってもぜんぜん楽しめずに上手にならなかった、ごく普通の日本人です。

それが、いつのまにか書の魅力に取り憑かれ、書(字)を見て感激したり、癒されたりしています。

みなさんも、親しい人の字ならば、だれの字なのかわかるでしょう。

また、魅力的な手書きの字に、思わず惹きつけられませんか?

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズをはじめます。

第1回目は、書の作品から、自分の名前を探してみましょう。

トーハクの総合文化展(平常展)では主に、本館の1室、3室、8室に日本の書の作品が展示されています。

自分の名前が見つかる確率が高いのは、1室から3室の最初に展示されている古写経です。

(左右ともに)紺紙金字無量義経(平基親願経)(部分) 平安時代・治承2年(1178) (~2011年10月30日(日)展示 )

小林さん、大崎さん、王子さん、長井さん。

みつかりましたか?

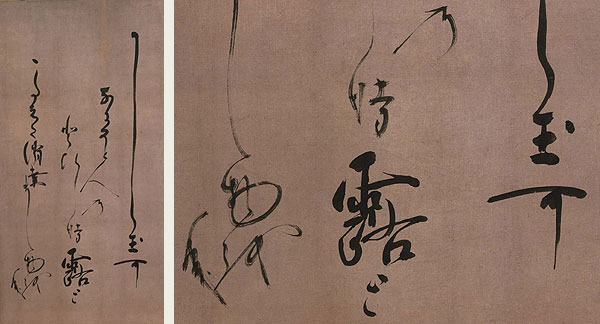

8室では個性的な書風の字が見つかるかもしれません。

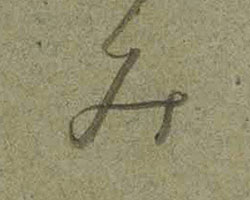

(左右ともに)和歌屏風(部分) 近衛信尹筆 安土桃山時代・17世紀(~2011年11月6日(日)展示)

玉田さん、露崎さん いかがですか?

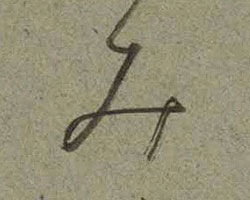

3室の「関戸本和漢朗詠集切」の中に、私の名前、「えみ」の「み」をたくさん見つけました。

(左右および以下画像3枚全て)関戸本和漢朗詠集切(部分) 源兼行筆 平安時代・11世紀

(~2011年10月30日(日)展示 )

でも、この「み」はもう一つです。

次の「み」は、小さめです。

この「み」が、カッコいいです!スッキリした形が私の好みです。

この1枚の中に、いろいろな「み」があります。

ときには小さく、ときにはイマヒトツでも、全体として見たときのバランスがいいです。

この作品はとくに『和漢朗詠集』なので、「和歌」(仮名)も「漢詩」(漢字)もありますが、その仮名と漢字の「調和が美しい」と解説にもよく書かれます。

この「調和」(バランス)の意味がじつはよくわかりませんでした…。

「調和」については、また別の回に考えましょう。

今回は、自分の名前を探してみました。

いい!と思った自分の名前の文字があったら、次に書くときに使ってみましょう。

さいごに必ず、作品の名称と解説の確認も忘れずに。

「関戸本和漢朗詠集切」は、平安時代に源兼行(活動確認期:1023~74)が書いたもので、愛知の関戸家が持っていたため「関戸本」と呼ばれます。

2011年10月30日(日)まで、本館3室(宮廷の美術)で展示しています。

ぜひ見てください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2011年10月15日 (土)