1089ブログ

東洋館8室では、「橋本コレクション受贈記念 明代宮廷絵画と浙派」が始まりました(2024年7月17日(水)~8月18日(日))。

橋本コレクションは、橋本末吉氏(はしもとすえよし、1902~91)の収集した、世界的に有名な中国絵画コレクションです。

2023年、当館はこのコレクションのうち明(みん)時代絵画の優品15件の寄贈を受けました。

本展はこれを記念し、ご寄贈作品を中心として、明時代の宮廷画家と浙派(せっぱ、宮廷画家に起源をもつ職業画家一派)の作品を展示するものです。

東洋館8室「橋本コレクション受贈記念 明代宮廷絵画と浙派」の展示風景

明王朝を開いたのは、貧民から武力でのし上がった朱元璋(しゅげんしょう、1328~98)であり、明の宮廷でははじめ、わかりやすく豪壮な絵画が好まれました。

その雰囲気をもっともよく伝えるのが、辺文進(へんぶんしん)筆「柏鷹図軸(はくようずじく)」です。

柏鷹図軸 辺文進筆 明時代・15世紀 中国 橋本末吉氏・橋本太乙氏寄贈(8月4日まで)

画面のサイズは、縦145.7センチ、74.0センチ、決して小さくはないのですが、鷹に熊、雉といったモチーフがパンパンに詰め込まれ、体格のよい鷹は窮屈そうで、その抑え込まれたエネルギーが強調されています。

鷹は英雄の象徴であり、明の皇帝たちが大好きな鳥でした。

辺文進の描く、肩を怒らせ、つやつやと生えそろった羽毛、がっちりとした大きな嘴と足の爪をもつ鷹は、さぞ、皇帝たちのお気に召したことでしょう。

柏鷹図軸(部分)

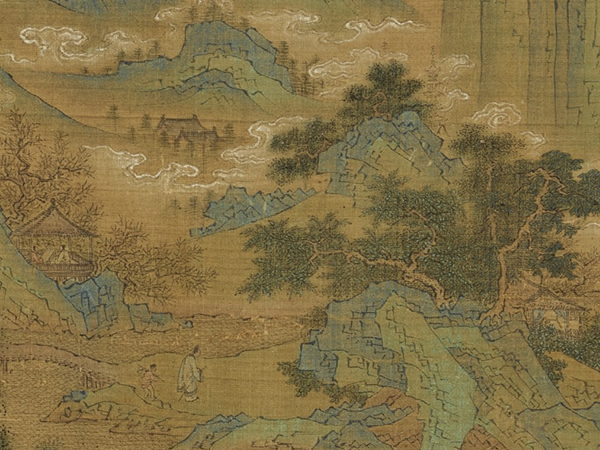

宮廷画家の活動の違った側面が見えるのは、石鋭(せきえい)筆「探花図巻(たんかずかん)」です。

探花は、超難関の高級官僚登用試験、科挙(かきょ)の第三位合格者のこと。

全中国人が目指す、最高の栄誉の一つです。

重要文化財 探花図巻 石鋭筆 明時代・15世紀 中国 個人蔵

探花の称号は、皇帝が科挙合格者をもてなす宴で、最年少合格者に一番の名花を探させたという故事に由来します。

この画巻のなかの高士たちも、うららかな春の山に美しい花を探して思い思いに散策しているようです。

石鋭は、華やかな彩色の山水図を得意にした宮廷画家ですが、この作品は皇帝のためではなく、科挙合格を目指して勉強中の顧余慶(こよけい)という受験生のために描かれました。

顧余慶はその後、見事合格したそうですので、今年大事な試験を控えているみなさんは、こちらにあやかっていただければと思います。

探花図巻(部分)

宮廷画風は中国各地で流行していきますが、その過程で、より騒がしく、激しい筆づかいが好まれるようになります。

その極地ともいえるのが、鄭文林(ていぶんりん)筆「柳蔭人物図軸(りゅういんじんぶつずじく)」です。

柳蔭人物図軸 鄭文林筆 明時代・16世紀 中国 橋本末吉氏・橋本太乙氏寄贈

野卑とも評される、デフォルメされた奇妙にユーモラスな人物の顔立ちは、好みが分かれるかと思いますが、衣の線に見られる筆さばきの見事さにはため息が出ます。

鄭文林の「あらさ」が確かな技術に裏打ちされていることがわかるでしょう。

柳蔭人物図軸(部分)

展示場にはこのほかにも橋本コレクションの名品が並んでいます。

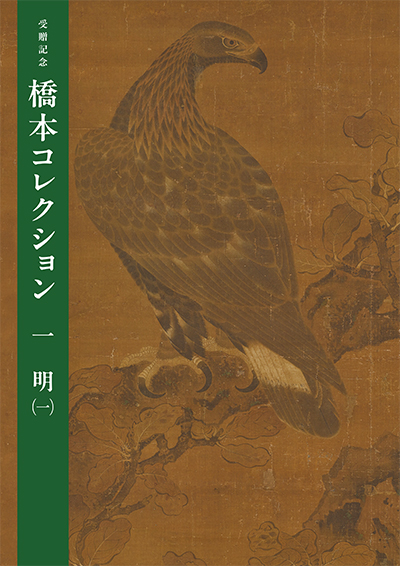

ミュージアムショップで図録も販売していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

『受贈記念 橋本コレクション 一 明(一)』

全32ページ

発行:東京国立博物館

定価:本体800円+税

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2024年07月17日 (水)

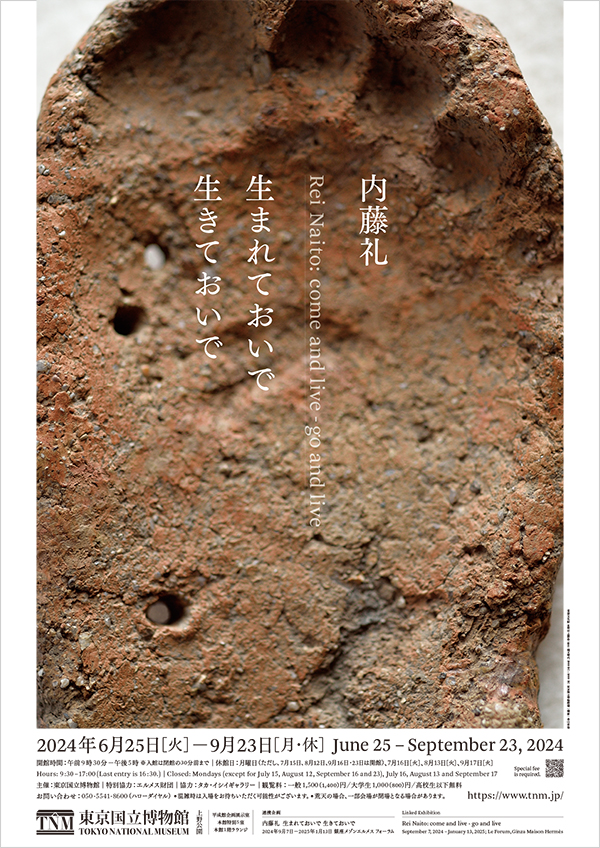

「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」はいつもの東博の展覧会とは少し雰囲気が違います。

考古作品を大胆にトリミングしたポスタービジュアル、解説のない展示室、自然光を取り込んで刻々と変化する光など、普段の東博の展示とは違ったアプローチで、鑑賞者がモノや空間と繊細に向かい合わざるを得ないような展示になっています。

自然光で撮影された写真を大胆にトリミングしたポスター

重要文化財 足形付土製品(部分) 新潟県村上市 上山遺跡出土

縄文時代(後期)・前2000〜前1000年 東京国立博物館蔵 撮影:畠山直哉

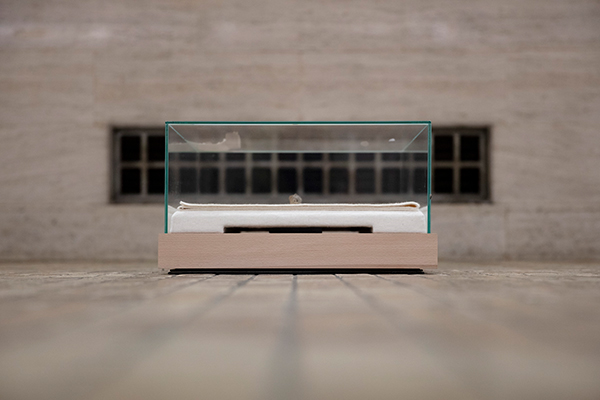

第2会場の本館特別5室には、当館所蔵の考古作品が入った展示ケースがいくつか設置されています。

低い。地面に置かれている感覚に近い低さ。

「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」第2会場

撮影:畠山直哉

写真を見てお気づきのように、これらの展示ケースは普段の東博の展示では考えられないほど低く設置されています。

この低い展示ケースで見る作品は、見やすい高さに設置された通常の展示ケースで見る場合と全く印象が違います。

地面を見下ろすような鑑賞は、足形付きの土製品が足跡に見えるような新鮮な感覚を覚えます。

(足形付土製品:https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/J-38391?locale=ja)

この職員や監視スタッフを心配させるほど低く設置された展示ケースですが、うっかり接触しても簡単には動かないようにしたり、地震から守るための免震装置を設置したり、しっかりと安全対策も行なっています。

このために用意した免震装置は、数ミリしかない超薄型のものを使用しています。

高い天井の空間を使った作品も本展の見どころです。見下ろしたり、見上げたり、さまざまな視点で展示を楽しんでみてください。

展示ケースと床の間に設置された超薄型の免震装置

また特別5室は、東西の窓のシャッターを数十年ぶりに開放して自然光のみで展示しています。

天候や時間によって光が常に変化するので作品の印象が見るたびに違います。

展覧会の準備のためにシャッターを開けた時に、西と東で窓ガラスが違うことに気が付きました。

東側は透明なガラス(竣工当時の製法であるフルコール法やコルバーン法で作られた板ガラス。波打つ歪みが美しい)、西側は曇りガラスになっています。

これは西日の強い光を抑える設計だと考えられます。

(左)東側窓ガラス (右)西側のガラス

展示は、何を、どこに、どう置き、どう光を当てるかで感じ方が全く変わるものです。

本展はそれを様々な面で強く感じる展示です。本展でたくさんの「違い」を感じて得た視点で、総合文化展を見ると、また新しい発見があるかもしれません。

内藤礼展は、比較的ゆったりしている平日の午前中がおすすめです。

カテゴリ:「内藤礼」

| 記事URL |

posted by 荻堂正博(デザイン室) at 2024年07月10日 (水)

「十年一昔」といいますから「二昔」前のことですが、「紀伊山地の霊場と参詣道(さんけいみち)」として、奈良県の吉野・大峯(おおみね)、和歌山県の熊野及び高野山を中心とする地域が、平成16年(2004年)に世界文化遺産に登録されました。アテネでオリンピックが開催され、樋口一葉、野口英世のお札が登場し、微笑(ほほえ)みの貴公子・ヨン様が日本を席巻した年です。

私は初任地である奈良国立博物館にこの年に採用されましたので、今年で在職20年ということになります。それを記念して・・・ではなく、勝手に世界遺産登録20年記念に便乗した企画なのですが、特集「吉野と熊野―山岳霊場の遺宝―」という小さな展示の企画・構成を担当し、現在本館14室で開催しております(2024年7月15日(月・祝)まで)。

当館が所蔵する金峯山経塚(きんぷせんきょうづか)出土品、那智山(なちさん)経塚出土品の一群に、奈良・大峯山寺(おおみねさんじ)から寄託されている大峯山頂出土品を加えた構成で、普段はお目にかけないようなもの(図1・2)も展示してますが、吉野・大峯信仰を代表する蔵王権現(ざおうごんげん)像が多数展示されているのが目を引くことと思います(図3)。

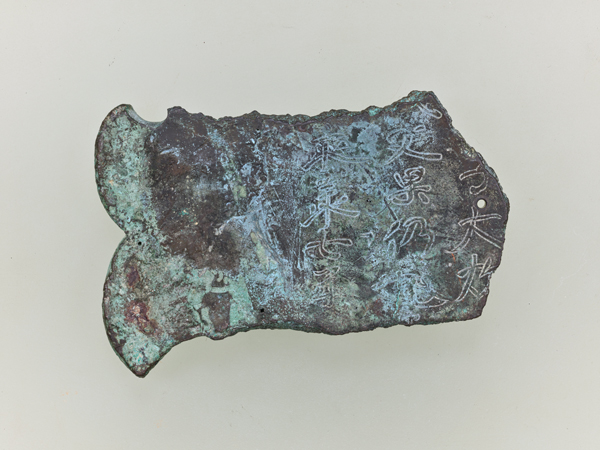

(図1)永承七年銘金具残片(えいしょうしちねんめいかなぐざんぺん)

(図1)永承七年銘金具残片(えいしょうしちねんめいかなぐざんぺん)奈良県吉野郡天川村金峯山出土 平安時代・12世紀

永承七年銘金具残片の裏面

永承七年銘金具残片の裏面会場では裏面を展示しています。

(図2)重要文化財 鉄錠(てつじょう)

奈良県吉野郡天川村 大峯山頂遺跡出土 平安時代・12世紀 奈良・大峯山寺蔵

(図3)特集「吉野と熊野―山岳霊場の遺宝―」(本館14室)の展示風景

蔵王権現は日本で創出された修験道(しゅげんどう)独自の尊格で、「権現」(仮の姿で現れる)と記されるように、インド以来の仏教の仏が変化(へんげ)した存在で、釈迦(しゃか)、千手観音(せんじゅかんのん)、弥勒(みろく)の三つの仏尊の徳を合わせ持つとされています。役行者(えんのぎょうじゃ)が金峯山で修行中に、過去の存在である釈迦、現在の存在である千手観音(阿弥陀の化身)、未来の存在である弥勒に続き、盤石(ばんじゃく)の中から涌出(ゆじゅつ)したとされており、過去・現在・未来を司る特別な存在と目されています。その姿についてはインド由来の仏のように経典に記されてはいないのですが、南北朝時代に記された『金峯山秘密伝(きんぷせんひみつでん)』という書物には次のように記されています。

「顔が一つ、目が三つ、腕は二つで、色は青黒く、顔は忿怒(ふんぬ)の形相(ぎょうそう)。頭に三鈷冠(さんこかん)をいただき、左手は剣印(けんいん)を結んで腰に置き、右手は三鈷杵(さんこしょ)を持って頂上に上げ、左足は盤石を踏みしめ、右足は空中を踏む」(図4)

(図4)重要文化財 銅板鋳出蔵王権現像(どうばんちゅうしゅつざおうごんげんぞう)

奈良県吉野郡天川村 大峯山頂遺跡出土 平安時代・11~12世紀 奈良・大峯山寺蔵

なるほど、涌(わ)いて出てきただけあってなかなか大胆なポーズで、思わず真似してみたくなります。右手に邪悪なものを破砕する三鈷杵を持つので、きっと右利きなのでしょう。昔の人はだいたい右利きです。右手でさっと抜けるよう、刀は左腰に帯びました。

金峯山寺蔵王堂(本堂)には秘仏の巨大な蔵王権現像が3体並んでいますが、揃って右手・右足を上げています。同じ姿の仏像が3体並ぶ(しかも大きい)のはなかなかおもしろいものです。

ところが会場を眺めると、逆向きの方がいらっしゃいます(図5・6)。しかも複数。 左右を間違えて作ってしまったのでしょうか。それとも鏡に映した姿でしょうか。

(図5)重要文化財 銅板鋳出蔵王権現像(どうばんちゅうしゅつざおうごんげんぞう)

(図5)重要文化財 銅板鋳出蔵王権現像(どうばんちゅうしゅつざおうごんげんぞう)奈良県吉野郡天川村 大峯山頂遺跡出土 平安時代・12世紀 奈良・大峯山寺蔵

(図6)重要美術品 銅板鎚出蔵王権現像(どうばんついしゅつざおうごんげんぞう)

(図6)重要美術品 銅板鎚出蔵王権現像(どうばんついしゅつざおうごんげんぞう)奈良県吉野郡天川村金峯山出土 平安時代・12世紀

密教(みっきょう)では鏡に尊像を思い浮かべる修行があり、そこから派生して鏡に尊像を彫り表したのが鏡像(きょうぞう)ですので、鏡に映した姿を表したと考えることもできますが、他の尊像ではこうした例はまずありません。私も解説などを書いていてよく間違えるので、同じような人がやっぱり間違えちゃったのかなとも思われるのですが、実は蔵王権現は、元は左右一対(いっつい)で表されることもあったと考えられています。

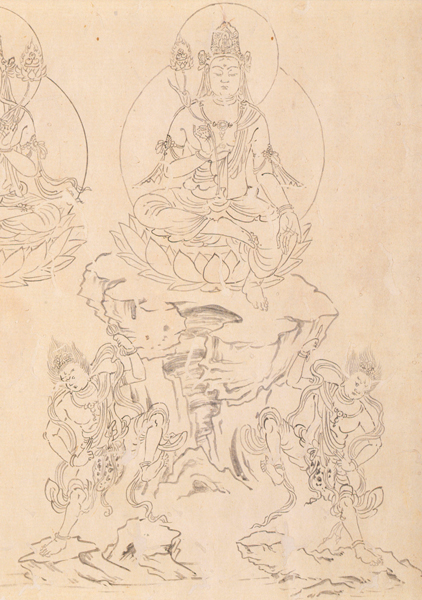

滋賀・石山寺には蔵王権現のような形の奈良時代の仏像の心木(しんぎ)があります。この石山寺の当初(奈良時代)の本尊の姿を描いたと考えられる平安時代の図像(図7)が残っていて、それを見ると本尊・如意輪(にょいりん)観音(二臂・半跏踏み下げの古い形式)の向かって右下に蔵王権現のような姿の天部形(てんぶぎょう)、向かって左下にそれを反転させた姿の天部形が描かれています。

(図7)重要文化財 諸観音図像(しょかんのんずぞう) 第17紙 如意輪観音(部分)

平安時代・12世紀 奈良国立博物館蔵

(画像提供:奈良国立博物館)

蔵王権現のルーツについては、はっきりとは解明されていないのですが、この金剛力士(こんごうりきし、仁王)と思われる如意輪観音の脇侍(わきじ)も起源の一つと考えられていて、それを踏まえると、対(つい)になるように左手・左足を上げた方もいらっしゃったということになります。当時の礼拝法もよくわかってはいないのですが、石山寺と同じように左右向かい合うようにして用いられた可能性も考えられますし、古い形式が残ったことも考えられます。

いずれにしろ、左利きの蔵王権現は、左右を間違えちゃったわけではなく、ちゃんと由緒を持った姿ということが確かめられるのですね。

私は野球世代なので、希少な左利きには憧れがありました(右利きです)。投げる方はダメでしたが、打つ方は時々左で打ってみたりして、中日ファンだったので、打席でバットをグルグル回す田尾選手の真似をしてみたり、構えた時にお尻をキュッと投手の方へ向ける谷沢選手の真似をしてみたり・・・。

恐らく希少な存在の、左利きの蔵王権現がどのように見られてきたことか・・・。 仏様の前でポーズは取ってみなかったとは思いますが、気になるところではあります。

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2024年07月04日 (木)

6月25日(火)、「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」が開幕しました。(9月23日(月・休) まで)

本展は、会場が「平成館企画展示室」「本館特別5室」「本館1階ラウンジ」の3か所に分かれています。

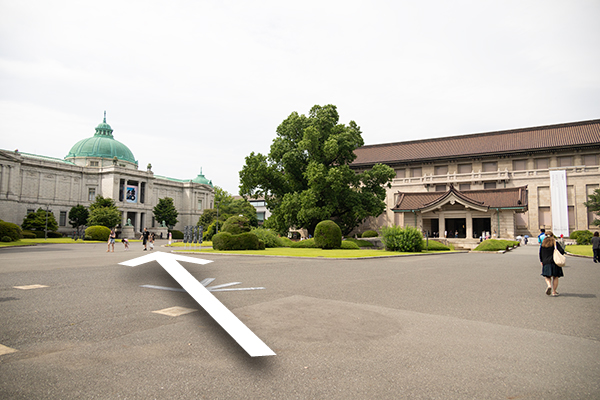

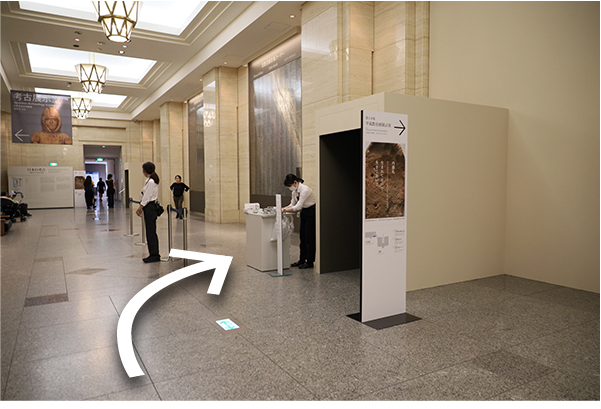

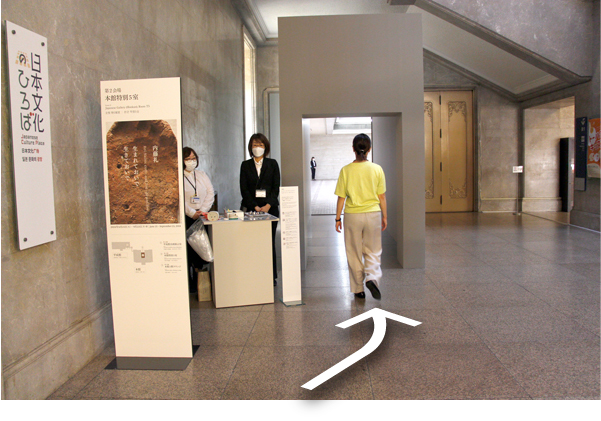

ご覧いただきたい順路をご説明します。

まずは第1会場の「平成館企画展示室」へ。

東京国立博物館の正門プラザを通って入館したら、平成館へ向かいます。

平成館エントランスにお入りいただいたら、右手にお進みください。

第1会場の「平成館企画展示室」が見えてきます。手前側の出入口からお入りください。

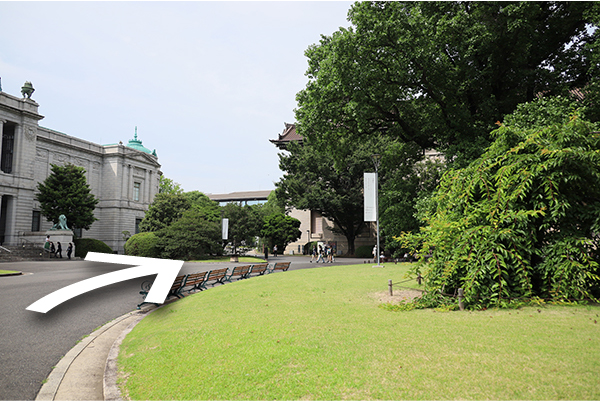

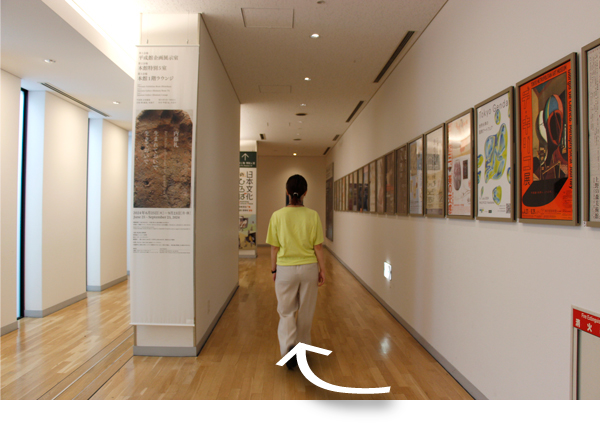

第1会場の反対側の出入口を出て、第2会場の「本館特別5室」へ向かいます。

第1会場を出て、すぐに右手に曲がります。(ここが少しわかりづらいですが、画像のとおり、案内看板があります。)

本館へ繋がる連絡通路へ、道なりにお進みください。

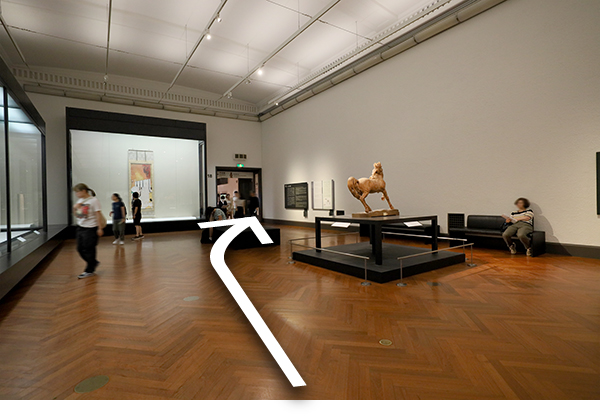

本館に入って、すぐ右手にある本館18室を目指します。

本館18室「近代の美術」の展示室を進みます。

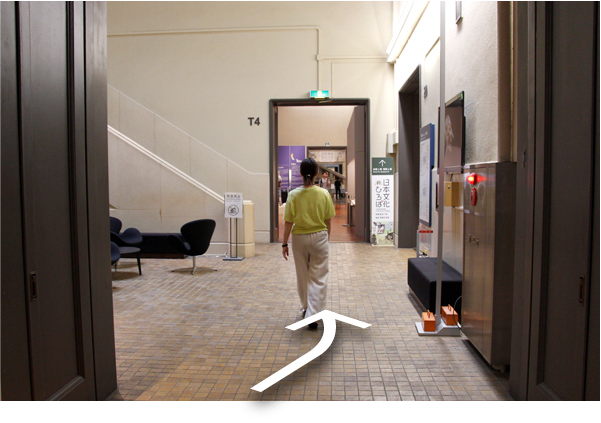

本館18室「近代の美術」の1番奥まで進み、左手の出入口を出て、そのまままっすぐ本館特別4室にお進みください。

(または本館19室を経て、ミュージアムショップを通り抜けることも出来ます。)

特別4室を抜けると、本館エントランスに出ます。

左手に第2会場「本館特別5室」が見えてきます。

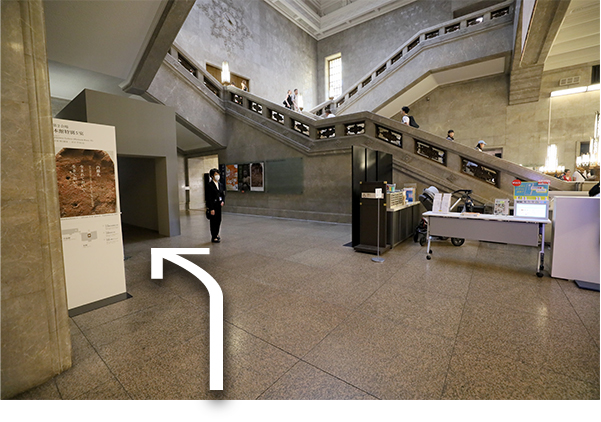

第2会場に入った時とは反対側の出入口から出たら、右手に見える大階段を横切り、来た道と同じ道を戻ります。

(左手側の本館11室~15室を道なりに進み、第3会場へ行くこともできます)

本館18室「近代の美術」を再びまっすぐ進んだら、右手に曲がります。

本館16室「アイヌと琉球」の展示室を奥まで進むと、第3会場「本館1階ラウンジ」へ。

館内が広く、じっくりとご覧いただきたいので、ぜひ時間に余裕をもってのご来館をおすすめします。

本展を堪能されると、なんだかすっきりとして、目の前の曇りが晴れてくるような気持ちになります。第3会場を出たあと、この眼差しで見た総合文化展の作品は、どのように見えてくるでしょうか。

もしかしたら、今までとはまた違った見え方で浮かび上がってくるかもしれません。

本館特別5室では、長年閉ざされていた大開口の鎧戸を開放しました。お天気によって見え方がまったく変わりますので、日時や時間を変えて、何度か見てみると、また新たな表情が見えてくるかもしれません。

本館特別5室 長年閉ざされていた大開口の鎧戸の様子

本展は、9月7日より銀座メゾンエルメス フォーラムで開催される同名展覧会(2025年1月13日まで)の空間へと続き、再び本展へと戻るという構成です。

どんな風に繋がるのか、私たちも今からとても楽しみにしています。

カテゴリ:「内藤礼」

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2024年06月27日 (木)

創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」(2024年7月17日~9月8日)の開幕まで、いよいよあと1か月。

正門前に設置された神護寺展の看板

前回のブログでは展覧会のみどころについてご覧いただきました。

今回は「神護寺」についてご紹介します。

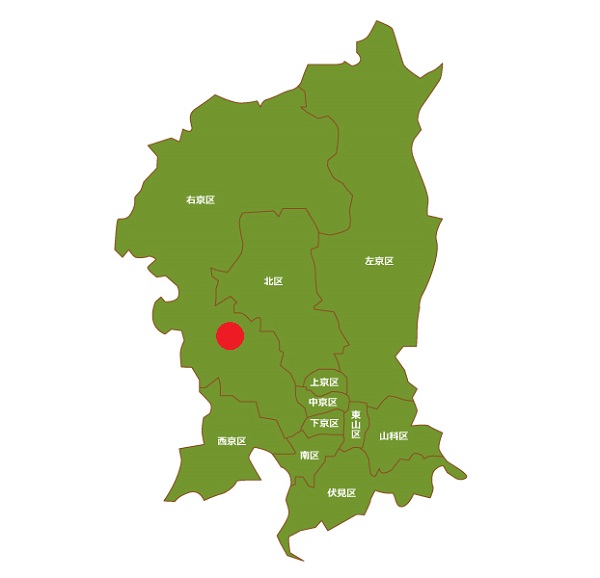

京都市右京区の高雄にある神護寺は、紅葉の名所として古くから知られてきました。

京都市地図

国宝「観楓図屛風」には清滝(きよたき)川のほとりで紅葉狩りを楽しむ人々とともに、神護寺の伽藍(がらん)が描かれています。

国宝 観楓図屛風(かんぷうずびょうぶ)

狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

京都駅から西北へバスで約1時間、山道(やまみち)を進むと最寄りのバス停「高雄駅」へ到着します。

「高雄駅」バス停

今の時期は新緑がまぶしく、秋とはまた違った美しさがあります。

清滝川に架かる高雄橋を渡り...

参道の長い石段を登りきると...

ようやく神護寺の入り口、楼門(ろうもん)にたどり着きます。

楼門

広い境内を進むと、その先に金堂があります。

金堂

金堂には神護寺のご本尊である国宝「薬師如来立像」がいらっしゃいます。

国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

1200年以上の歴史を持つ神護寺は、和気清麻呂(わけのきよまろ)が建立した高雄山寺(たかおさんじ)を起源とします。

天長元年(824)には、高雄山寺と、同じく清麻呂が建立した神願寺(じんがんじ)というふたつの寺院がひとつになり、正式に密教寺院として神護国祚真言寺(じんごこくそしんごんじ、略して神護寺)が誕生します。

神護寺の前身寺院にまつられていた「薬師如来立像」を本尊として迎えたのが、高雄山寺を拠点として活動をしていた空海です。

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

大師堂に本尊としてまつられている秘仏です

大師堂(だいしどう)

空海が住んだ納涼房(どうりょうぼう)に由来する建物

厳しく威厳のあるお顔、そして重量感あふれるご本尊。

日本彫刻史上の最高傑作です。

国宝 薬師如来立像(部分)

特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」は、お寺以外でご本尊の荘厳さにふれていただく初の機会となります。

まさに1200年越しの奇跡といえるでしょう。

さて、金堂の先に進むと、神護寺名物の厄除け祈願「かわらけ投げ」を体験できます。

遠くへ投げ、その先で割れると厄除けになるといわれています

かわらけとは素焼きの盃(さかずき)のこと

眼下には清滝川が見えます

ご紹介したのはほんの一部ですが、神護寺の神聖な雰囲気を感じていただけたでしょうか。

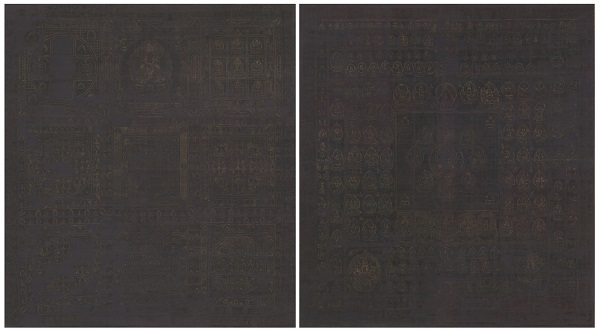

神護寺展では国宝「薬師如来立像」を初め、空海が唐から請来(しょうらい)した曼荼羅をもとに制作された4m四方の国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」など、空海が生きた時代を感じさせる名品をご紹介します。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 左の【金剛界】は後期展示(8月14日~9月8日)、右の【胎蔵界】は前期展示(7月17日~8月12日)

調査により、紫根(しこん)という高価な染料が使われていたことが分かりました

また、「赤釈迦(あかしゃか)」の名で知られる国宝「釈迦如来像」、日本で最も有名な肖像画のひとつである国宝「伝源頼朝像」といった、神護寺に受け継がれる寺宝の数々を一堂に展示します。

国宝 釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

鮮やかな衣には細かく切った金箔がキラキラと輝いています

国宝 伝源頼朝像(でんみなもとのよりともぞう)

鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

前期には国宝「伝平重盛像」、国宝「伝藤原光能像」とともに三像揃って展示します

本展は半世紀ぶりに開催される神護寺展です。

現在前売り券を販売しています。シンガーソングライターのさだまさしさん、「ルパン三世」峰不二子役や、「HUNTER × HUNTER」クラピカ役などでおなじみの沢城みゆきさん(声優)が出演する音声ガイド付き前売り券も注目です!

この夏、1200年を超える歴史の荒波を乗り越え伝わった、貴重な文化財を上野でご覧ください。

そして、ぜひ神護寺にも足をお運びください!

五大堂と毘沙門堂

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2024年06月17日 (月)